|

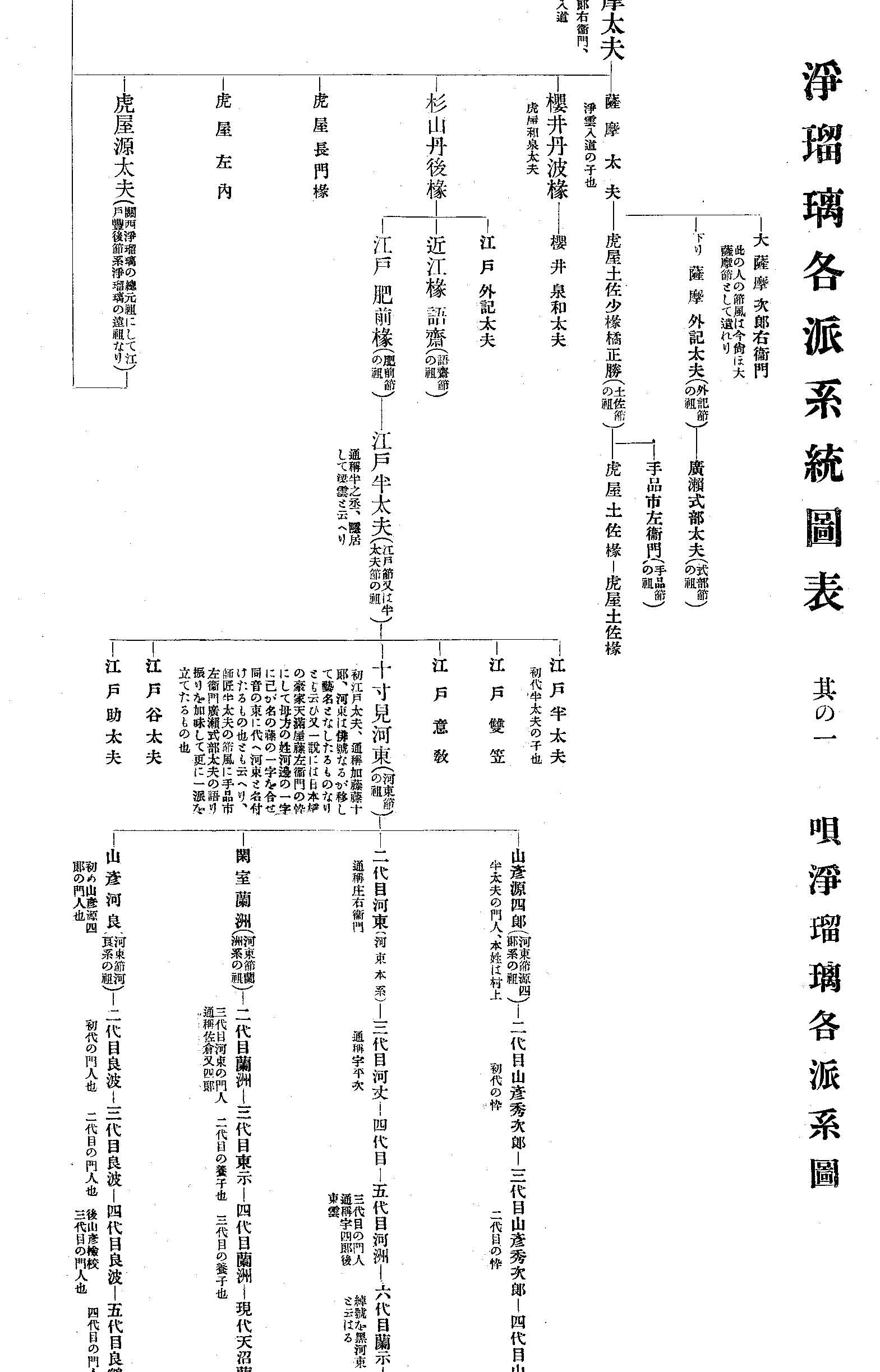

竹本越路太夫の芸談芸の立替 今の太夫の修業振 三味に附かぬ工夫 容器の内部を辿ると外部を辿るとの差 攝津大掾の息 先づ正本を六十遍読め 浄瑠璃の文句を語り殺す 文句研究の一例-『紙治』の「ヤァ-ハア」 東風と西風-竹本派と豊竹派 近松原作の復旧-俗受け悪し-地色 可惜名文句も捨てゝ仕舞はねばならぬ 世話物が困難 時代物は「キュツ」と一ツ 握つて根強くやると語れる 世話物研究の苦心 私の稽古 採長補短 辛かりし修業時代 厳竣な団七師匠 覚束ない「おいだき」の太夫 塩辛声の小僧 不動尊に祈る 団七師匠の声の遣ひ方と大掾の声の遣ひ方 似るに良い所は似ぬ 自己の物とせよ 下手でも素人でも夫れ/\自己の特色 自然の貫目 浄瑠璃の「品」-太夫の品格 附焼刃-自然に剥げて来る 三味の音にも自然の妙豊竹呂太夫の芸談初代鶴澤重造 お菓子を貰ふた坊チヤン太夫 西風と東風 先代呂太夫と住太夫-古靭太夫 其の『三勝半七』『質店』『二十四孝』『鳴八』の絶句-却て評判 綱太夫の『三十三間堂』と古靭太夫の『吃又』 昔は凡べて地声で語る 芝居の真似をする現今の太夫 太夫の調子-同じ鐘楼で打つ鐘の音でも同じ様には行かぬ 文句の研究 『阿漕』の「冥途に急ぐ」-『菅原』の「はしごくて」『壷坂』の「初めて拝む日の光り」『箱根霊験躄』の「紅葉のあるに雪が降る」『忠九』の「浅きたくみの塩谷殿」『吃又』の「何ンなく姫君奪ひ取られ」『国性爺』の「手を上げ」と「手を下げ」十三の『弥作鎌腹』-イタイ/\ 『腰越状』の稽古-冒頭の「酒」の一句-浄瑠璃ぢやない狂言だ-団平師の教訓 『加賀見山』の「待つ間もとけし長廊下」 作者殺し 『播州皿屋敷』の「手許もゆらに汲揚げる」 浄瑠璃を廣く大きく語る工夫 語らずに語ることの研究 語り方の工夫 其例 唇を使ふ老爺の詞-語尾を上げる姫言葉 下町風の娘の詞 娘言葉には歯を使ふ 笑ふ時は奥歯に舌を 攝津大掾の声の使ひ方 鼻で息 詞のだれぬやう-次の詞との聯絡 泣くべき人が泣ては不可 調子がイヌ 一杯に語れ 一枚/\を丁寧に語る 忌み言葉 侍なまり-奴言葉 サワ-ラワ-カワの秘伝 老爺にラワ-侍にカワ-若い者や女中にサワ 空鉄砲一発で酔の醒めるやうな「後藤」では詮なし 明治前後の浄瑠璃芝居 |