どこまでも理詰めで押してゆくタチで、人形のはうでは読む人は少いんですが、五行本も読んでゐました。それに相談の出来る人でした。ご承知のやうに私は息が短いので、咄合ひをして人形の仕勝手を替へて貰ふこともときどきありましたが、そんな場合にも快く相談に乗つて貰へました。

「新口村」の孫右衛門が忠兵衛に逢ふとこで、

〽慮外ながらとめんない千鳥--

と梅川に手拭ひで目隠しをして貰ふのを、

〽悦ぶ中に忠兵衛は、嬉しさ余り馳出でて互ひに手と手を取かはせど、互に親共我子共、云はずいはれぬ世の義理は、--

で、これまでだと孫右衛門が、あげたり下げたりして忠兵衛の顔を覗きますが、人形のこの仕科で、いつもドツとくるんです。こつちにすると、せつかく語り込んできた大事なところでドツとこられるのはどうも困りますので、私が、そこんとこをなんとか工夫を替へて貰へないか、といひましたもんで、栄三さんは文五郎さんと相談して、親子が抱き合ふうしろから、梅川がそつと近附いて孫右衛門の目隠しを取るといふ只今やつてる型に替へてくれたんです。文五郎さんもあのとほりの淡白な人ですので、相談の筋がとほつてゐれば、よろしよま、そないやりまよ、といつも快く引受けてくれられます。……しかし、栄三さんが歿くなつたとなると、新口村にしても、こんどはあとの人がどうやりますかな……。たゞじつと抱き合つたまゝでその場を持ち応へるにはまた、それだけの芸の力倆[ちから]が要るわけですからね……。栄三さんも以前は「堀川」の与次郎で、お俊が書置を書く件りで前へ出て正面切つて例の飯を食ふ仕科をやつてましたが、あれでドツとくるとお俊も照れるし、太夫も照れてやり憎かつたんですが、それをだいぶんやかましくいはれて、近頃はあとへ退がつて横を向いて食べるやうにしてました。……与次郎では、蚤を取る仕科をやる人がありますが、前からある型ではありますが、あれもやるなら一度か二度でたくさんなんで、執拗くなんどもやられるのは困ります。近頃どうもその傾向が少し目立つやうですが、人形の役の気持を忘れて前受をやるのはよくないことです。……もつともクスグリといふことは、浄瑠璃のはうでもやるにはやります。うちの師匠(二世津太夫)なんかも「城木屋」(恋娘昔八丈)の庄兵衛の意見で、例の越中褌の可笑味の入れ詞をされましたが……本を持つてきませう……。

(ツと坐を立ち、座敷を出て行つた師は、やがて小声で浄瑠璃を口ずさみながら廊下を引返してくる。--浄瑠璃は六十年の長い忍苦の修業の対象であつたに拘らず、好事の徒のそれにも似た、拘束のない浄瑠璃を娯しむ心を一面になほ師が失つてゐない、浄瑠璃が「好き」である生地を、不用意に見せるものゝやうに思はれ、何ごゝろない廊下の微吟に、筆者[わたくし]は思はず耳を欹てて、師に気安い近寄りを感じるのだつた。)

……この「そして肝腎はあのそれドヾどんなことをしをるやら」のあとへ「オおれが越中ふんどしを貸してやる。女の越中ふんどしした尻つき見たりや、なんぼ惚れた男でも、愛想つかすは知れたこつちや。」と入れ詞をされました。いゝ加減卑猥な文句ですが、昔の見物はこの位のことは、平気で笑つてすましてられましたよ。見物を笑はせようといふんぢや、それもこれも変りはないわけですがね。

……「太十」の操のクドキの「現在母御を手にかけて」のところは、たいてい、

〽手にかけ-エ、てエヽヽ、エヽヽヽ、(ヤ)エヽヽ、エヽヽ、エーエヽヽ(合)チン、チン、チン、チン、エヽエヽエヽ--

とやります。この三味線には、こんな手もあります。

(師は私のノートを覗きこみながら、机に肘をついた左手の指を器用に動かし、右手で軽く机をたゝきながら、口三味線--)

〽(手にかけ-エ--)チレチンレン、チリガンツン、チレチンチン、チレチンレンチン、(ム)チン、チン、チン、チン、--

これはチヤリの三味線です。これだと人形は、手もなくいゝ気で踊るほかありません。私は、なんにもなしに、ずべたらにスウと、

〽手にかけエ--、てエ--

とだけですましてゐます。

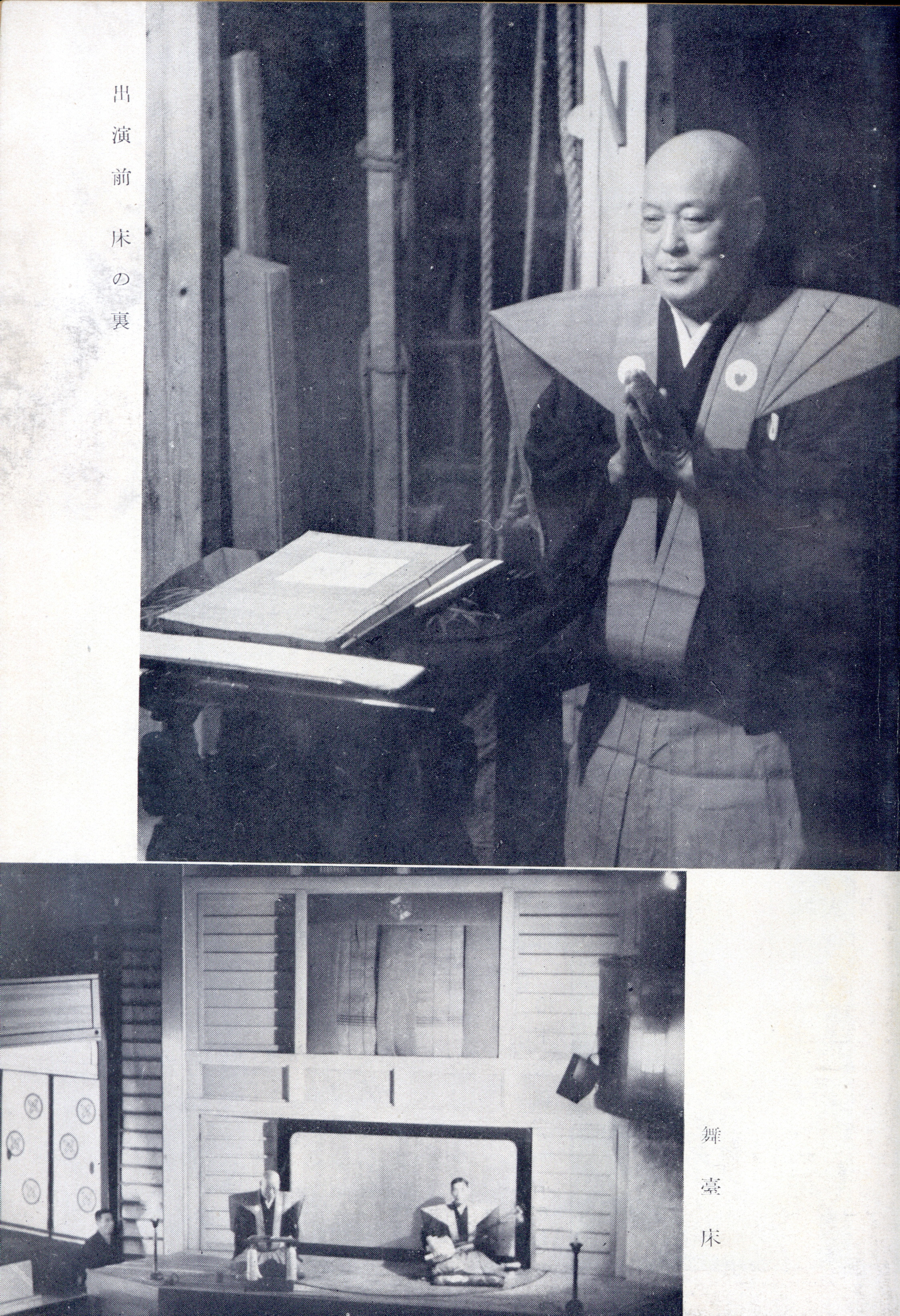

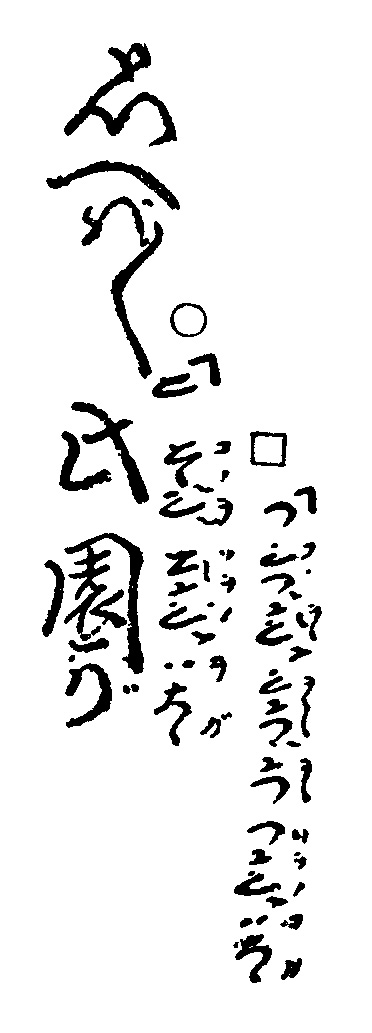

【p29の挿図 (○は山城師の節、三味線も従つて図のやうに一般の手と異つてゐる。□は一般に用ひられる節)】

いつでしたか東京へまゐりまして「太十」を出しました時、私からそこをさうやつて貰ふやうに註文を出しましたら、そないやつたら、わての受けるとこがないやうになりまんが……といつた若手の人形遣ひがありましたよ。

「合邦」の玉手のクドキの「跡をしたふてかちはだし」のところも普通には、

〽かアちイはアだ、アヽヽヽしイヽ、イヽヽ、イヽ、イヽ、イヽイ、イヽイヽ、(ヤ)トントン、イヽ--

とやりますが、私は、

〽かアちイはアだ、アヽヽ、アしイヽ、イヽヽ、(ヤ)トン、イヽ--

とやつとります。いつだつたか友次郎さんの持つてゐられる、五代目広助さんの朱章のはいつた本を見せて貰ひましたが、それは私のより、さらに節が少くて、「アしイイ」のあとの「イヽヽ」がありませんでした。合邦にしても太十にしても、今申した箇所の節のやうな派手な節は、いつ頃からやり出したもんでせうか、ともかく昔は確かにさうではなかつたんです。

……三味線との咄し合ひですか? それやあなんといつたつて隣り同志の附合ひですから、いくらでもありますよ。……が、調子だけは、太夫が声の調子が少しぐらゐ低いからといつて、三味線の調子を下げさしてらくをすると、どうもあとあとよくないやうです。さうでなくとも齢がいくと調子が低くなりやすいんですが、若い頃たとひ無理にもしろ、五本、六本といふ調子を語りこなせた太夫が、途中でらくをしたために、年寄つてからスツカリ調子が低くなつてしまつて、まるで無理がきかなくなつた例はいくらもあります。

(吉田栄三、本名柳本栄次郎、文楽座人形紋下格、昭和二十年十二月九日歿、行年七十五歳)

……舞台がすんで、ぶん廻はしが裏へ廻はると、団平さんはサツサとお部屋へ引きあげて行かれましたが大隅さん(三代)はハアハア肩で息をしながら、暫く見台の前に一人残つてゐられるのを、稲荷座時代によく見受けました。お部屋へ挨拶に見える時分でも、冬なら団平さんは火鉢にあたつてゐられる。大隅さんはまだ荒い息遣ひをして汗を拭いてゐられました。

……なんでも

私の十か十一位の時だつたと思ひます。浅草の吾妻橋の近くにあつた東橋亭といふ寄席へ、団平さん、大隅さんの一座が出演されました。慥かこれが団平さんと大隅さん御一緒で初めて東京の寄席へ出られた時でなかつたかと思ひます。--当時私は竹本小津賀太夫と申して、子供太夫で寄席へ出てをりました。そんなことで東橋亭の持主の倭太夫さんとも心易かつたので、その興行中は毎晩のやうに出かけて行つて、高座の際にひつついて聴いてをりました。今思ひ出すとその時でも、御簾がおりると私はすぐ隙間から中を覗いて見るのでしたが、団平さんはすぐに這入つて行かれ、大隅さんはやはりそのまゝ坐つて息を鎮めてゐられました。まだ四十になつてられない、血気盛りの大隅さんだつた筈です。私の聚集癖はその時分からで、活版刷りの寄席の番附をあつめて大事に蔵つてゐました。寄席の表に出してあつた角行燈の紙も貰つて残してゐました。豊沢団平と書いた行燈の方を大きく、竹本大隅太夫といふ方は、それよりちよつと小振りに拵へてありました。そんなものも焼ける前まで皆残つてゐたのですが……。

……私は明治二十二年に、十二歳で大阪へまゐり、津太夫師匠に入門して、その年の八月から御霊文楽座に出勤してをりましたが、十四歳の折、母が病気で東京へ帰りまして、そのまゝ二年余り、寄席へ出たりして東京に留つてをりました。そのあひだに私が、団平大隅一座の当時の太夫元であつた神戸の播半の主人服部松之助の養子になる話が纏まり、一座の巡業にも参加することになりました。私の十六歳の時でした。養父は休場中の彦六座を再興して、その経営のあと継ぎをゆくゆく私にさせようといふ意嚮であつたらしいのです。一座は東京から中国、四国と巡業いたしてをりましたが、そのあひだに、彦六座の方の交渉も半で、思ひがけず養父が急逝いたしました。彦六の経営を花里さんが引受け、小屋の名を稲荷座と改めて開場することに決まつたのを汐に、巡業は四国の松山を打止めにして一座帰阪しました。稲荷座の開場は明治二十七年の三月、私は引きつゞいて同年九月興行まで同座に出勤いたしました。

……太夫元の息子分といふ特別のお扱ひがあつたのかも知れませんが、神戸の養家で、団平さんに「一谷」の「組打」を稽古して戴きました。その時に、太夫となつたら、ひとにウマイとかなんとかいふて褒められたら、クサヽれてると思ふて勉強せないかん、といつて諭して下さいました。……いつも少し吃り気味に、口の内で仰つしやるやうなもののいひ方をなさるので、聞取り憎い時がありました。後にまた稲荷座出勤中、忠臣蔵の「天川屋」の口、「人形廻はし」を稽古して戴きました。この時は清水町へ伺ひました。……清水町の師匠に拵へて貰つたといふだけで箔がつくんで、誰も彼もが稽古に押しかける時代でした。

……団平さんの日常は、万事を間[ま]でゆくといふ寸法でした。舞台のお仕度は勿論のこと、常のお召替への時でも、介添へに間[ま]が要りました。羽織一つ着せかけるにしても、間[ま]を計つてスツと持つてゆかないといけません。その間[ま]がわるいと、肩をゆすつてズリ落して、もう一度着せ直しをさしてられました。……小柄で細[ほ]つそりした方でしたが、旅に出られる時など、黒縮緬の着物に羽織、女のお高祖頭巾をかぶつた上に、また山高帽をかぶるといふ珍妙な扮装[いでたち]をされました。それにどういふわけか、履物はいつも薄いコツポリ下駄でした。山高帽のリボンの正面のとこに赤切符を挟んでゐられました。……或る時も、団平さんがその扮装[いでたち]で、三等の待合室に控へてゐられるところへ、帽子の横に青切符を挟んでやつてきた春子さん、伊達さんたちが、団平さんが赤切符なのに当惑して、

「お師匠はん、今日は二等やおまへんのか?」

「二等やつたら早よ着くか?」

この皮肉な反問に降参して、しようがないなあ、といふ顔を見合はしながら、皆渋々三等のお附合ひをされましたが、傍で見てゐて私は内心可笑しくて仕方ありませんでした。

……明治二十八年、十八歳の時、養家を不縁となり、私はまた金杉家へ復籍いたしました。

……お蔭で文楽座の再築も、こんどのはうが却つて感じがよろしいくらゐ立派に出来上りました。総稽古の日に白井さんから、どこよりさきに文楽座の再築に手をつけたことを悦んで貰ひたい、といはれましたが、戦時中には、たまに大阪へ出ると文楽座の焼跡へまゐりまして、もう一度こゝで語る日があるだらうかと、立ち去りかねたことも憶ひ出されまして、まつたく有難く思つてをります。……二月一日(昭和二十一年)初日で蓋をあけましたが、私の役は、またかと思はれませうが、「堀川」(近頃河原達引)なんです。はじめ「二月堂」(良弁杉由来)といふ話だつたんですが、「良弁杉」は--「壺坂」なんかと一緒の「三十三所観音霊験記」の内のものなんで、「南都東大寺良弁杉由来」といふ題は私がつけたんです--お近さんの作に団平さんが節付なすつたんですが、文章も余りいいといへないと聞いとりますし、いつたいに筋も変化に乏しく、たゞ団平さんの節付で活きてる作ですので、出すなら通しで出して貰ひたい。「二月堂」だけぢや、もひとつ筋も通らないし、淋しくもあるから、といつたんですが、通しは都合がわるいから、それなら「堀川」をやれといつてきたんです。ついこなひだ会館でやつたばかりですが、猿廻はしの「お猿は目出たや目出たやな」が御祝儀になるからといはれて、また引受けたやうなことです。

……「堀川」といへば、こなひだの

一月三日の放送について、未知の方ですが、島根県の松本さんといふ方から、読んでみて下さい……こんな御批評の手紙がきてます。

(手紙の要点--紋下古靱師の斯道精進には兼て敬意を表してゐるが、斯界の学者と伝へらるゝ反面に、その技の物足らなさを実に遺憾に思ふ--一月三日夜の「堀川」を聴いて「ラヂオだからまあこれ位なところで」と意識して粗末にやられるほど芸術的良心に欠けてゐらるゝとは無論考へないが--老母は若く、与次郎また与次郎になりきれず、その上まだ気が利いてゐるし、なんだかぎこちなくて、もちもちして聞き苦しい。もつとサラサラとならぬだらうか--大體に心の念の足らぬのは三味線も一緒--或ひはラヂオの時間といつたやうな都合であゝなつたとすれば、折角の立派な芸術を普及さする上から遺憾なことゝ思ふ--繰り返へしていはして貰ふならば、老母の若さ、与次郎の言葉共に、天性の声が禍ひする止むなさであるといへばそれ迄ながら、それはあきらめにあらずして修業の不足といひ得るのでなからうか--ひとつ学者から離れてみて下さらないか--津太夫師の「なんと言葉も伝びようえ」を「伝べい」とやつてゐられるところは、さすがと頷かれた--。)

……私に筆が立つのでしたら直接返事を差上げるんですが、恰度この機会に、ひとつそれを書いておいて戴きませうか……。

第一に私は自分の技倆で「紋下」(番附右肩のはじめにある座元の紋所の下に名を載せるよりの謂。「櫓下」と同じく座頭を意味する)になつてゐるとはけつして思つてゐません。自分より上の人がだんだんにゐられなくなつたので、順番で「紋下」になつてゐるに過ぎないのです。

放送はこの方のお察しどほり時間の都合でだいぶんアチコチ抜きましたが、ゾンザイにやつたやうに誤解されたのは、院[まる]本の文章で私がやつてゐるからではないかと思ひます。--私は昭和二年十月の弁天座の仮興行の時から、古きに還す、といふ考へから「堀川」は、五行本と院本の文章の違ふところは大體院本に拠つてやつとります。元のまゝの院本の文章の方が、いつたいに簡潔で、五行本にはあとで入れた、院本にない入れ詞が多いのです。従来ほかの人のやる「堀川」を聴き馴れてゐられるので、そんな風に思はれたんぢやないでせうか……。たとへば五行本の「琴三味線の指南屋も」も院本には「の」がありません。「お鶴さんさぞ待遠にあらふな」も「さぞ」がなく、「二上り歌あの面白さを見る時は、詞イエイエそれではとんと声にしをれがないはいな」は「--見る時は、イエイエしをれがない」とだけになつてゐます。……五行本と院本の違つてゐるところを、あとでひととほり書き抜いてお目にかけませう。

与次郎は正直一遍の人間を現はす、といふつもりでやつてをります。臆病者ではあつても、剽軽でも阿呆でも決してない。従来のやうにチヤリがゝつてなどやるべきでない、さう解釈して、どこまでも真面目でゆくやうに心がけてをります。……と申したところで、与次郎のその性根を現はすといひましても、なにしろ私どもではたゞ声だけの仕事なんですから、どこまでそれがやれてゐますやら。これはやり憎い、全くはあまりやりたくないものなんです。

老母が若い、とありますが、これはラヂオの調子といふこともあると思ひます。この浄瑠璃では老母が「シテ」、心を入れて大事にやつてゐるつもりです。未熟といはれゝばそれまでですが、私としては別段に申すことはありません。

もつとサラサラやれ、といふことですが、私もこの浄瑠璃は出来るだけサラサラやりたいんです。もうすんだのか、と思つて戴くほどにやりたいと思つてるんです。

聴く耳のよしあし、やる方にもその時の躰の調子といふこともありますんで、御批評に対しても一概になんとも申されません。……焼いて仕舞ひましたが、若い頃からずゐぶん糞味噌に遣つつけられた手紙を貰つてゐますが、勉強になると思つて皆切抜帳に貼つて保存してをりました。ご贔負からのご鞭撻と思ひますので、かうした御手紙には、嘘でなくお礼がいひたい気持がいたします。

……御承知のやうに「堀川」は、三味線は至つて派手に出来てゐますが、この浄瑠璃の文章を読めば、三味線と同じに賑やかに語るやうなものでない筈に思はれます。三味線は派手でも、私は出来るだけ寂しい、しんみりした気分に語ることに苦心してをります。……やれもしないことに無駄な苦心をして、けつく中途半端なものが出来あがつてるわけかも知れません。どつちにしても私の「堀川」は、お聴きになつて面白いものではないだらうと思ひます。

(--文句を還元しても、従来のやうな語り口を、古靱が採つてゐるとするならば--即ち呆気な与次郎を、丸本への還元を行うて、尚且つ与次郎の性根を従来の如く語るとすれば、ソコに矛盾があつたらうが、古靱は内面的にも、与次郎の解釈を丸本に準拠して、その性格を語らうとしてゐる--「アヽコレ母者人、ソリヤ何をいはんすぞいの、其やうにひそやかなしんだいじやと思はしやるか……」の条りで、古靱の与次郎は、道化などは塵ほどもなく、涙の浸むやうな心持で母者人を慰めやうとする。その真実が聴者にヒシヒシと胸を打つた--今度の「堀川」に、立派な人間味を与次郎に聴いた事は確かだと言ひ切る事が出来る。--

石割松太郎氏「古靱太夫『堀川』の解説【解釈】」より、昭和五年五月「演芸月刊」所載--)

……近頃は世話物ばかりやらされてますが、どちらかいへば私は極りのきつちりした、グツと突込んでやれる時代物の方が好きなんです。時代物ばかりやつてると、たいてい太夫はからだを毀します。その点は世話物はらくなんですけれど、口捌きのわるい私には世話物は全くは柄にないんです。

……まへにも申しましたが、「堀川」は三味線は華やかな手が付いてゐますが、語る方は、打沈んだ、寂しい語り口をとるべきものと思ひます。侘しい暮らしをする親子兄弟の、親身の情合を語るのが、この一段の主意であると心得とります。……世話物は話をするやうに語れ、といはれてます。--「今戻つたぞや」「オヽ兄戻りやつたか」この呼吸[いき]でサラサラとゆきたいんです。なかには、なアにもともと狂言綺語ぢやないかといはれる方もあります。人形遣ひからも「堀川」てあんなもんやあれへん、と蔭でいはれてもきましたが、私はなるたけ地味に、写実の情でゆくやうに心がけてゐます。……「堀川」を語る心持としましては、だいたい申し上げることはそれに尽きるのです。

……マクラの「おなじ都も世につれて、田舎がましの薄煙、堀川辺に住居して」の「田舎がまし」を普通に「田舎が増」と読んでゐるやうですが、私はこれは「田舎、がまし」であると解してゐます。それで、

〽いなかがア--合テンツン、テレレンレンレン、ヤ、まアしの、

と皆やつてゐますが、私は、

〽いなかア--がましの(チテン、テツテツツトン、ツツントン)

とやつてゐます。

……二上り唄は、これは薗八節を取つたものですが、「お前は女の方、お繁さんは男の方--お繁さんのかはりに私と掛合にうたひませう」とあつて、稽古娘のおつると母親との掛合ひになつてゐます。「女肌には白無垢や、上に紫藤の紋、中着緋紗綾[ひさや]に黒繻子の帯、年は十七初花の、雨にしをるゝ立姿」までをおつる、「男も肌は白小袖にて、黒き綸子に、色浅黄裏、二十一期の色盛りをば、」を母親、「恋といふ字に身を捨小舟」をおつる、「どこへ取つく島とてもなし」を母親、「鳥辺の山はそなたぞと」をおつる、「死に行く身の後姿【髪】」を母親、「弾く三味線は祇園町、茶屋のやま衆が色酒に、乱れて遊ぶ騒ぎ合ひ、あの面白さを見る時は」をおつる、のつもりで、だいたいやつてゐます。「染どのそなたと--」からあとは、二人の声を一しよにやるわけにもゆきませんし、母親でやつてゐます。

……「母者人、母者人、今戻つたぞや」で母親は眼が見えないんですから、聴き耳を立てるこゝろで、ちよつと間をおいて「オヽ兄、戻りやつたか」とやります。「嘸ぞひもじかろ、茶も沸いてある、膳もそこにして置いた」で、猿が傍へくるのを手さぐりで知つたこゝろで、気を替へて「オヽ、徳よ、今戻つたか」とやつてゐます。そのあとの「イヤノウ与次郎、そなたが孝行にしてたもるにつけ」からの母親の愚痴もさうですが、こゝは湿つてやりますが、当て込んだりしないで、なるだけサラツと運ぶやうにしてゐます。……「つれなの老の命やと、身を悔みたるむせび泣き、哀れにも又いぢらしゝ」で三味線がジヤンと弾いてから、すぐに「アヽコレ母者人」とつゞけずに、ちよつと間[ま]をおくやうに私はしてゐます。母親の愁歎に誘ひ込まれて、ともども与次郎も肚では泣いてゐたので、すぐに言葉が接げぬといふこゝろで、さうやつてゐます。……与次郎が母を慰める言葉のなかの「それに、まだ……まだ……」は、そこまで並べ立てた気安めの嘘が種切れになつて、ほかに何がなと捜し案じて、あとをいひ渋つてゐる気味合ひでやり、そこでフツと家主のことを思ひついたこゝろで、気を替へて、あと勢ひよく「ヤ、まだ、まだ、まだ--」とつゞけます。

「嘘八百さへ一貫に、足らぬ節期の事訳を、云ふ下稽古やこれなるべし」の「下稽古」を、たいてい、

〽いふした、合ポトテン、げいこや、

と「した」で切つてやつてますが、私は、三味線は同じですが、

〽いふしたア--げいこや、

とつゞけてやつてゐます。「下稽古」といふ文句なんですからね……。奥の、伝兵衛がお俊と取違へられて内へ引き込まれ、与次郎が退き状といふのを誠と思ふてお俊を恨むところの、お俊の「恨みを聞くも隔たる戸口、心はさうぢやないじやくり」も、「さうぢやない」と「ないじやくり」の掛け文句を、たいていは、

〽こゝろはさうぢや、合チチチン、ないじやくり、

とやつてゐますが、私は、これも三味線は一しよですが、「ない」の「い」でゆりをつけて、

〽こゝろはさうぢやないイ--じやくり、

とつゞけていつて仕舞ひます。さうやらないと掛文句の両方の意味が通じないと思ひます。……ひとさんの捨てゝゐるやうなところでも、私は拾つてゆきたいんです。

……「どれ灯を燈そと棚のすみ、こてこて取出す行燈の、灯かげも洩るゝ暖簾ごし、お俊……お俊……」のところの「灯かげも」の「もオ--」の節尻が「ギン」になつてゐるところをみますと、この浄瑠璃は四段目風に節付されてゐるやうに思はれます。

お俊が本心をつゝんで「ことに又伝兵衛さん、ツイひと通りで逢ふた客、深い訳でもないはいなア、しかし勤めのならひにて、人の落目を見捨てるを、里の恥辱とするはいな、とても末の詰らぬこと、わしや得心をさせまして、品よう訳の立ように」といふところは半太夫の「サワリ」で、半太夫節を取入れた節と足取りになつてゐます。

(義太夫節以外の節から節調を取入れたところを「サワリ」といふ。即ち「触はり」の意。俗に「サワリ」といはれるところは、「クドキ」といふを正しいとする。)

……お俊の「クドキ」は、派手に唄つて皆が売りたがるところですが、私はやはり掟どほり地味に、間[ま]の延びないやう足取りに気をつけてやつてゐます。

……そのあとの「詞ノリ」になつてゐる母親の「クドキ」--「オヽ、さうぢや、我子が可愛い可愛いと、子【故】の可愛さ【闇】に脇ひら見ず」から「可愛我子を心中に、合点してやる親心、爰の道理を聞分けて、コレ拝みます頼みますと、手を合はしたる母親の、子故に迷ふ闇と【の】闇」までを、私はこの一段の眼目に置いて心を入れて語つてゐます。何度も申しますが、なんといつてもこの浄瑠璃では母親がシテ、わけてこのクドキを私はギユツと握つて離さないやうにしてゐます。……

なくなつた石割さんが、こゝの「娘の手前面目ない」で泣かして貰ひたい、と私に註文をつけてゐられましたが、こゝの節廻はしで前受けをやつて、手をたゝかせるといふ以てのほかの太夫もありました。……私はこの「クドキ」は、じゆうぶんに打ち湿つて、眼の盲ひた母親の一旦は諦めながらも、恩愛の断ちきれぬ哀れな心根を、沁み沁み語り生かすことに努めてゐます。打割つて申せば、私は母親を楽しみに、いつも「堀川」をやるんです。

……「猿廻はし」からは三味線に渡してサラサラと語ります。もつとも間[ま]に気をつけて、息を抜いてならないことは、いふまでもありませんが……。

| 五行本 | 院本 |

| 琴三味線の指南屋も | 琴三味線指南屋も |

| お鶴さん嘸そ待遠ふにあろふな | お鶴さん待遠ふにあろふな |

| イエ〳〵夫ではとんと声にしをれがないはいな | イエ〳〵しをがれない |

| あの面白さ見る時はおつとヲホヽよし〳〵 | あの面白さ見る時はムよし〳〵 |

| ヲヽけふはマアそこ迄〳〵 | けふはマアそこ迄 |

| どこで弾きなさつても恥かしい事はないぞへと | どこで弾きなさつても恥かしい事はないと |

| 膳もそこにして置いたぞや | 膳もそこにして置いた |

| ヲヽ徳よ今戻つたかよ | ヲヽ徳よ戻つたか |

| 親を尋ねて喧しいソレ兄ちやつと傍へやつてやりや | 親を尋ねて喧しいちやと傍へやつてやりや |

| ソレちやつと乳を呑してやりおれへ | ソレちやつと乳を呑してやれ |

| 母ではなふて子供のたには | 母ではなふて子供のためには |

| 雪か花かと申すやふな上白米の仕送り | 雪か花かと申すやふな白米の仕送り |

| もし出養生でもさしますなら | もし出養生さしますなら |

| 母に案じをかけさせぬ贅八百さへ一貫に | 母に案じをかけさせぬ嘘八百さへ一貫に |

| 機嫌よげに打うなづき | 機嫌よげにうなづき |

| くれぐれもいはしやつたぞや | くれぐれもいはしやつた |

| おもはず知らず涙が | おもはず涙が |

| 暖簾ごしお俊やコレお俊 | 暖簾ごしお俊〳〵 |

| 是も行衛が知れませぬといひきつて | 是も行衛が知れぬといひきつて |

| 聞く度毎にびく〳〵すると | 聞く度にびく〳〵すると |

| コレ〳〵お俊何にも案じる事はないはいの | コレ〳〵お俊何にも案じる事はない |

| 詰らぬ義理を立て抜いて年寄のこの母に | 詰らぬ義理を立て抜いて年寄のこの婆に |

| ○ | 兄も倶々コレお俊今母者のいはるゝ通り | 兄も倶々コレお俊今母のいはるゝ通り |

| どいて仕廻へば赤の他人じや | どいて仕廻へば赤の他人 |

| 好の物さへ喉へ通らぬはいのふ | 好の飯さへ喉へ【を】通らぬ |

| 腹助けじやと思ふてどいてたもヤコレ頼む | 腹助けじやと思ふてどいてたもヤヤ頼む |

| わしや得心してをりまするちよつと逢ふて其上で憎し悪しもない様に得心をさせまして品よう訳の立よふに | わしや得心をさせまして品よう訳の立よふに |

| 無理殺しにせふも知れぬはいの | 無理殺しにせふも知れぬ |

| コリヤめつたニヤかみやはされぬはいの | コリヤめつたにかみ合はされぬ |

| 思ひ切るのがあつちの為ヲヽあつちのためわが身に心 | 思ひ切るのがあつちの為わが身に心 |

| コレ〳〵むつかしかろ共ツイ一筆 | ソレ〳〵むつかしかろ共一筆 |

| 兄や硯箱とつてやりや | 兄硯箱取つてやりや |

| 書残すとは露知らぬ与次郎は傍からコレイノコレ | 書残すとは露知らぬ与次郎が傍からコレ |

| サアお俊こちらも爰で | サアお俊こちらも爰に |

| 聞くにお俊が飛立思ひ | 聞くにお俊は飛立思ひ |

| 無理に引こみ取違へ | 無理に引こむ取違へ |

| わしや表に居るはいなア何じやわしや表に居るはいなア | わしや表に居るはいなア何じや表に居るはいなア |

| 母親も何じや〳〵〳〵伝兵衛の加勢 | 母親も何じや伝兵衛の加勢 |

| どふやらこりや娘ではないやふなはいな | どふやらこりや娘ではないやふな |

| 材木がまぎれ込みはせぬかや | 材木がまぎりやせぬか |

| 妹まで難儀するはい | 妹まで難儀する |

| ムヽスリヤお俊が其退状をサアどき状じやぞ〳〵 | ムヽスリヤお俊が其退状をコリヤどき状じや〳〵 |

| ○ | ヲヽ嘸腹が立ふ道理じや〳〵道理じやはいなア | ヲヽ嘸腹が立う道理じや〳〵 |

| マアとつくりと気を鎮めて其退状を見て下さんせいなア | マアとつくりと気を鎮めて退状を見て下さんせ |

| かいもくおれはナニヲヽ祐筆じやはい | かいもくおれは祐筆じや |

| ヤァ何じや書置じやコレコレ兄正直な | ヤア何じや書置コレコレ兄正直な |

| 恟りする事はないはいの | 恟りする事はない |

| うろたへさして門[かど]へ出【イ】で | うろたへさして門へ出【デ】て |

| ○ | 娘を存分にせうとの工みホヽホヽヲホヽヽヽヽそんな嘘は喰ひませぬ | 娘を存分にせうの工みそんな嘘は喰ひませぬ |

| 爰にはおれがへばり付て居るはい | 爰にはおれがへたばり付て居る |

| 早ふ読めやい物こそよふ書かね | 早う読め物こそはよふ書かね |

| ○ | 聞く事は祐イヤァノソレ今のヲヽ無筆じやないはい | 聞く事は無筆じやないはい |

| ○ | 読んだ〳〵〳〵エヽ誠に是迄の御養育 | 読んだ〳〵〳〵是迄の御養育 |

| せめて少しの御恩報じ | せめて少し御恩報じ |

| 思はぬ此度の御身の難も根[もと]を尋ぬれば皆我故に候へば | 思はづ此度の御身の難も皆我故に候へば |

| わしも胸がどきどきとサア其跡をちやつと読んで下され〳〵 | わしも胸がどきどきとサアサア跡を読んで下され |

| ○ | 先程伝兵衛様へ退状と申て認めしは | 先程伝兵衛様退状と申て認めしは |

| 戸口を明くれば走り寄る妹を無理に四人[よつたり]が顔見合して溜息の | 戸口を明くれば走り行く妹を無理に四人が顔見合して溜息つき |

| 何と言葉も伝兵衛[でんびやうゑ] | 何と言葉も伝兵衛が |

| 云ふもおろ〳〵母親もヲヽそふじや〳〵 | 云ふもおろ〳〵母親もヲヽそふじや |

| 鳥類畜類でも子の可愛にかはりはないものあすは浮名の草双紙お俊伝兵衛といはす気か | 烏類畜類でも子の可愛さにかはりはないものお俊伝兵衛といはす気か |

| もしやお前が死なしやつたと親御様が聞かしやつたら | もしやお前が死なしやつたと親御たちが聞かしやつたら |

| アヽ伝兵衛さんの泣かしやるも道理じや又お俊の泣きやるも道理じや母者人こなたの泣かしやるのも猶道理じや | アヽ伝兵衛さんの歎かしやるも道理じや又お俊の泣きやるも道理じや母者人の泣かしやるのも猶道理じや |

| 道理道理といふて居てはねつからはつからいつ迄も | 道理道理といふては根から葉から |

| がコレ伝兵衛さん母者人が今の言葉 | がコレ二人ながら母者人の今の言葉 |

| 此編笠で顔かくし | 此編笠に顔かくし |

| 祝言の寿こなた衆も生別れの盃 | 祝言の寿こなた衆も別れの盃 |

| ○ | お猿は目出度や〳〵ねへ | お猿は目出度や【〳〵】な |

| ○ | 機嫌直して盃を戴かんせコレコレ戴くノウヨウ盃をさんな又あろかいな | 機嫌直して盃を戴かんせコレコレ戴くなら【ノヲ】盃をさんな又あろかいな |

| ○ | 足で盃をさすは余りつれない | 足で盃さす余りつれない |

| それでは嫁御さんがいたゞかんせぬはいのふ | それでは嫁御がいたゞかんせぬはいのふ |

| ○ | 嫁御さんがおきさんせぬはいのそこらでちよいと起したりヤちよい〳〵ちよいとこなと起したり起すのじや〳〵エヽ又ほててんごふしてをるかいコリヤ起す〳〵エヽ起きんかいシイ〳〵〳〵コレハしたりおれが顔迄かきをるかいエヽヽなんさらすそいとつともうさりとは〳〵ノウヨウあろかいな | |

(山城師は頭に○を附したるもののみ五行本に拠り、その他は院本に拠つて所演。最後の猿廻はしの一節は全文二世津太夫の用ひた入れ詞であるが、山城師もこれを用ひてゐる。--五行本に見らるゝ入れ詞は、或ひは院本の簡を補ふため、或ひは語り勝手や当込み等のために後に施されたものである。必ずしも改悪といへないものもあるが、比較すればおほむね院本の文章の方が簡素で含蓄に富んでゐる。)

……どうも芸談といふものは、けつく自慢咄に落ちてるのが多いやうに見受けますが、これもそれに当るやうだつたら、書かないで下さい。自分では懺悔咄のつもりなんですが、どうでせう……。

私どもの方では、

顔争ひをするな。争ふ方が下、争ふて貰ふやうな太夫になれ。

役不足をいふな。悪い役を面白くやるやうに勉強せよ。

給金のことをいふな。芸がよくなれば自然仕打からくれる。

といふ古くからの誡めがあるんですが、それに背いて私が役不足をいつて、師匠がたに気を揉ましたことが一度ありました。

……大正四年の正月、文楽座の中狂言が「ひばり山古跡松」の三段目「中将姫雪責之段」でしたが、「口」があつて「中」が私、「切」が南部太夫(三代目。前名鶴尾太夫)と役割が決まつたと聞くと、どうにも私は気持が納まらなくなつてきました。

齢は南部太夫の方が私より上でしたが、「大序」へ這入つたのは私の方が半年ばかりさきでした。私は十二歳、向うは二十三、四歳で遅れて這入つてきたので、番附でも「大序」では私よりズツと下になつてゐました。--「大序」「序中」「序切」それから二段目の「切」をはじめ半分、次に全部を一人で語る--といふ順序で出世いたすんですが、「序切」を語れるやうになれば、どうやら一人前の太夫の資格ができたわけなんです。が、なかには顔だけは古いが、一向芸が上達しないもんで、生涯「序切」にコゲツキで終る太夫もないではありません。--「序切」語りも、二段目語りも「付け物」(切狂言のあとへつく出し物)にも出れば「立端場」(纏つた語り場をなす端場--たとへば「国性爺」の「楼門」、「先代萩」の「竹の間」、「金閣寺」の「口」など)も語ります。前に「口」がつかず、あとに「追出し狂言」のない一人で語る「付け物」を「坊主」といひます。「序切」語りだと、たいていこの「坊主」に出ますが、一人で語つても番附の太夫の名前の上に「切」といふ字がつきます。二段目語りの場合には「坊主」でなく「口」がつくのが慣例です。「付け物」に「口」がつき「追出し」があとへつくと、これはもう堂々たるもので、格式において三段目、四段目の「切」に遜色はないのです。--「序切」以下の太夫でも「立端場」を語ることはいくらもあります。要するところ「端場」も、「切」を語る太夫の顔次第で、役場として重くも軽くもなるわけです。……当時私は二段目の「切」を語つてゐましたが、三代目越路さんの「端場」はよく勤めました。これは越路さんのお顔からいつて当然のことだつたのです。

……私は十四歳から三十歳までに、前後四たび文楽座を出てゐます。出てゐたあひだは、巡業、東京の寄席出勤、病気、づぼら……いろいろでしたが、三十歳に文楽座へ帰参して、三十二の年の四月に古靱を襲名しまして、その六月から三代目清六さんに弾いて貰つてをりました。この話の時は三十八歳でした。南部太夫の方は、ともかくズツと文楽座に居付いてゐたばつかりに、もちろん勉強もしたからですが、私よりも早く出世して、一足さきに三段目の「切」に役がつくやうになつてゐたんです。

……それにしても、今になつて南部太夫の「端場」を勤めようと思つて修業してきた自分だつたらうか。今日では清六さんにも弾いて貰つてゐる身ではないか……。さう考へると、私は嵩じてくる不満が抑へきれなくなるのでした。……それに、今この役を黙つて受取ると、つい目の先にゐる兄弟子の津太夫や、伊達太夫の「端場」もあとへ持つてこられかねないし、その場合にも断れなくなる。こゝは思案のしどころと考へましたので、清六さんとも談合の上で、断然休むことに肚を据ゑました。

このいきさつが、大掾師匠(舞台引退後も櫓下を預かる)や松屋町の師匠の耳にもすぐ這入つた様子で、越路さんが心配されて宥め役に見えて、あんたの気持はわかつてる。無理やない。しかし一旦きめた役割を替へるといふのも穏やかやないし、休まれても工合わるい。なんとか顔の立つやうに計らうよつて、こんどだけは出てもらはんといかん。こんどからこんな役割せんやうにして貰ふさかい……といはれるんです。さうまでいはれるのに我を張りとほして、そのうへ師匠がたに心配をかけては悪いと思ひましたので、越路さんのお扱ひに任かして、出ることにいたしました。

そんなことから、私の役場の「中将姫」の「中」は、私の顔を立てゝ「中」とせずに「右大臣豊成館之段」と別に段割をして番附に載ることになつたんでした。……この「中」も「立端場」ですが、幕内では「座敷牢」といひます。「逆艪」の「中」が「茶呑咄」、「引窓」の「中」が「かけ茶碗」、「中将姫」の「口」が「こぶにさんしよ」--「こぶにさんしよの出合ひもよかろ」といふ文句からきてゐるのですが、こんな風に別に名前のついてゐる「端場」は、それぞれ語りどころのある「端場」なんです。

……「座敷牢」は、座敷牢にゐる中将姫を、岩根御前が出てきて虐めるところなんですが、中将姫がものをいひかけると、火鉢をスツとわが前へ引取つて自分だけあたりながら、顔を反らして「そんなことは知りませぬ」といふやうなことをいひます。たゞそれだけで、ほかに語りどころといつてないんです。ところで、これを意地くね悪くやるのはもとよりのことですが、といつて下司になつてはいけない。なにしろ「忝けなくも当今と仰ぐ春日の天皇を育て上たるこの岩根」などゝいつたりするんですから、それだけの品位を持たせなくちやいけない。たゞ一と文句にそれを現はすといふことに、この役の眼目があるんです。……引受けたからは、なんでもこゝのところをうまくやつてみたい。--四代目の弥太夫さんが「楠昔噺」の三段目の「口」の「どんぶりこ」をうまくやつて、「切」の長門太夫を喰つてしまつた話、五代目の弥太夫さんが「野崎村」の「口」の「あひたし小助」で「切」の越路太夫(摂津大掾)さんを喰つた話もある。ひとつ、南部太夫の「切」が聴けなくなるほどにやつてみたい……そんな負けん気と意地から、一生懸命に役の工夫をいたしました。……お蔭で、その時はどうやら評判もよろしいやうでしたし、楽屋うちでも褒められました。

その御褒美だつたか、翌月は三代目越路さんの櫓下披露の興行でしたが、越路さんの「伊賀越」の「岡崎」に「饅頭娘」といふ破格の役が一ぺんに私につきました。

……芸道の意地つ張りとでもいへばいへませうか、その時はたゞもうそれ一途でしたが、べつだん南部太夫に意趣意恨があつたわけでもなんでもなく、ふだんは普通に附合つてゐたんです。それだけに年月がたちますと、その時のことを思ひ出すたびに、南部太夫に悪るかつた気持がしてなりません。

私はその翌年の、大正五年の十月、「木下蔭狭間合戦」の「壬生村」を語つて、三段目語りになりました。それまでだつて三段目は語つてゐましたが、番附面に「序切」と二段目がついてゐないと、三段目としての格式が備はらないのです。もつとも、これは「立て狂言」を上演しない今日の文楽座に当て嵌めるわけにはゆきませんが……。

……いづれにしましても、今日では、かうした古い慣例[しきたり]は「封建制度」だといはれるんでせうが、芸の修業といふものだけは、別段に扱はれねばなるまいと存じます。

……もともと津太夫の名跡は、私にやると津太夫[ししよう]はいつてられたんです。ちよいちよい法善寺のお宅へ伺つてゐた父に、早くからさういつてゐられたのを、私は父から聞いてゐました。ずつとあと……明治四十一年の十一月、文楽座の部屋で中風で倒れられてからは、舞台はその時を名残りに、津太夫[ししよう]はお宅で臥りつきりにしてゐられましたが、その頃になつて話の模様が変つて、兄弟子の文太夫が三代目を継ぐことになつて、私には替りに綱太夫をやるといはれたんですが、そのやうな斯道で晴れがましい名跡を穢すのが憚られましたので、辞退したんでした。そんなことがあつてから、私はよい名があつたら名前を替へたいと望んでゐたんです。--その時分には父はもうとつくにをりませんでした。

さうかうしてゐるうちに、三代目清六さんが私の合三味線になつて下さることに話がすすみまして、「清六さんに弾いて貰ふのやつたら、古靱を襲名したらどうや」と、古靱の名跡を預かつてゐられた八代目鶴沢三二さん(前名四代徳太郎)からお話があつたので、こんどは私も悦んでお受けしたんでした。……三二さんは初代古靱さんに子供の時から大変に可愛がられた方で、その頃はまだ若くて、吉丸といつてゐられた時分ですが、凶変のあつた土田の小屋が開場ときまつて、巡業先の紀州の新宮から一座が帰阪する時でも、三二さんは古靱さんと相駕籠だつたさうです。古靱さんが歿くなられるとから、名跡はずつと三二さんが預かつてゐられて三十二年目に私が襲名したわけでした。

……それまでにも、古靱を継ぎたいといふ申し出は、いくらもあつたんださうですが、大隅さんや法善寺の師匠が「あんなもんに継がされん」といつて納得されないもんで、初代のお弟子にさへ継がさなかつたんださうです。それほどに師匠がたが重んじてゐられた、一代の名人の名跡を私が継ぐことが出来ましたのは、もちろん三二さんの御厚意もありますが、ひとへにこれは清六さんに弾いていたゞくことになつたお蔭だつたんです。

……それは幕内でも、「なにもそんな縁喜[げん]のわるい名を無理に継がんかて……」といふ人もないではありませんでしたが、私は、なにがどうあらうと名人の名だ、さう思つてましたんで、そんなことは、ちつとも気にかけませんでした。

縁故からいひますと、古靱さんは、私が十歳の折、東京ではじめて入門した五代目竹本津賀太夫さんの師匠にあたります。また初代の清六さんは、古靱さんの師匠の靱太夫さん、古靱さんの師弟二代に渉つて弾いてゐられます。後に松屋町の師匠も暫く古靱さんを弾かれましたが、歿くなられた時には五代目の徳太郎さん--後の二代目の清六さんが弾いてゐられたのです。そんなわけで、古靱さんは、私にとつてもあながち無縁ではありませんし、清六といふ名前とは浅からぬ由縁があるのでした。

明治四十二年四月に二世古靱太夫を襲名いたしまして、この時の役は「先代萩」の「竹の間」、三味線は久々で出勤の三代目野沢勝市さんでした。その翌々月の六月興行から清六さんに弾いて貰ひました。

私が古靱を襲名した翌る年の一月、津太夫[ししよう]は病中ながら御自身七代目綱太夫になられ、それと一緒に文太夫が津太夫になりました。文太夫はもと、歿くなられるまで、その前の浜太夫さんの弟子だつたので、津太夫襲名前の一と興行だけ浜太夫を名乗りました。

……大道具の梶徳が古靱さんを殺した事情ですか? もつと委しく訊いとくとよかつたんですが、惜しいことをしましたよ。新靱さんなんかに訊けばいくらでもきけたんですがな……。大水やらコレラの流行やらで、興行も途絶えがちだつたところへ、旅に出た一座がいろいろの障りで戻つてこない。五日が十日になり、それがまた延びる……土田の小屋は看板を掛けたり外したりする始末に、小屋関係の者はすつかり生活に窮してしまつて、それがために旅先へ日取りの打合せにいつた仕打の使ひが、責任感から首を括るといふ騒ぎまで持ちあがりました。戻られてから古靱さんは、亡くなつた者の弔ひもなされば、小屋の者にはお茶子にまで手当を出されたさうなんですが、梶徳はそれでもまだ古靱さんの計らひに不服で、あんなことを仕出かしたんだといふんですが、どうでせうか……。慥かに金の問題が絡んでゐたとは聞いてゐます。私どもが聞くんでは、そりあ、どうしたつて古靱さんにいゝ方の話ばかりですからね。……古靱さんは五尺にも足らぬ小兵な方だつたさうで--息子さんが器用に絵をかゝれて、古靱さん一代にあつたいろんなことをかいた画帖を、以前に私に贈つて下さいましたが、力士の小野川とは大変に昵懇だつたらしくつて、そんなかにも二人で着物の取替つこをして、大きな小野川が腕も臑もまる出しのツンツルテンで立つてゐる横に、小さな古靱さんが、袖口に手も届かぬだぶだぶの着物の裾を引摺つてゐられるところがかいてありました。……はらはら屋の呂太夫さんはあのとほり立派な恰幅の方だつたので、一緒に旅へ巡業に出られると、よく旅先の仕打が古靱さんと間違へて呂太夫さんを正座へ据ゑたさうです。あとでそれと判つて無礼を詫びたなどといふ話も聞いてをります。……古靱さんは、そんな柄の小さい方だつたくせに、いろいろききますと、なかなか気性の勝つた方で、ひとつ違へばあとへ退かぬ、負けじ魂を持つてゐられたやうです。人の話を聴いたりなさる時には、はじめは慇懃に「へい」「へい」と頷いて聴いてゐられるんださうですが、なにか話の筋に気に染まぬ節があつて「なんでございます?」と頭をあげられると、それからが面倒だつたさうです。……事情があつたにしても、扱ひにくい相手であればあるで、なほさら負けてゐられないといつた強気な御性分も、災難を招いたのでないでせうか……。

以前、人形遣ひに吉田冠四といふ、いつも少しボーとしてゐる老人がゐましたが、この人は当時土田の小屋に勤めてゐて、その晩楽屋の風呂に這入つてゐると、そこへ斬られた古靱さんの腕が降つてきて、それからボーとなつたんやと、自分でいつてゐました……。

(往時、筆者は、今は世にない稲田なにがしなる媼から、初代古靱太夫の横死の顛末を聞いた。稲田氏の生家は、御霊神社南門の通りを渡辺筋西へ這入つた南側のはりまやといふ洗張り屋。事件当時は十三、四歳の、界隈を遊び廻はつてゐたはつさい(お転婆)だつたと彼女自身いつてゐた。稲田氏の話は巷説であり、主として梶徳の立場を語るものであるが、真相の一面にふれるところもあるかと思はれる。--梶徳は土田の小屋の仕打が替る前からの、小屋に居付きの道具方の頭であつた。御霊東門を南へ一丁半ばかりの東側の路地に住んでゐた。そこは妾宅であつたが、梶徳はそこに寝起きして、小屋へ勤める傍ら、手伝ひ人足の入れ方もしてゐた。路地なかではあつたが、稼業柄手綺麗な暮らしをしてゐた。正妻は髪結ひをしてゐて、これも近くに住んでゐた。業體に似ず博奕も打たず、腰も低かつたので、町内の気受けもわるくなかつた。御霊神社の祭礼には、いつも御輿の采領をしてゐた。三十を幾つも出ぬ血気盛りで、男振りがよく、界隈の娘たちに騒がれてゐた。

土田の小屋は、長らく芝居ばかり打つてゐて、御霊近辺の商家であつたしようし堂とこしよせんの両者が共同で仕打となり、古靱太夫を迎へて久し振りに人形浄瑠璃の興行をしたのであつた。櫓を上げたのは明治十年の二月。凶事のあつたのは翌十一年の二月二十四日。

梶徳は突然に罷免せられた。その裏面の事情は稲田氏も詳かにしない。そして梶徳に替つて採用されたのは、梶徳と同じ路地に住んでゐる、稲田氏にいはすと「たゞの叩き大工」の松さん(?)であつた。界隈に顔を売つてゐた梶徳の面目は丸潰れとなつた。梶徳は殺意を起した。梶徳の狙つたのはこしよせん、しようし堂、古靱太夫、松さんの四人であつた。兇行は怨恨のない人々に迷惑を及ぼすを顧慮してか、千秋楽の夜を選んで行はれた。こしよせんとしようし堂は、不穏の噂に怯えて、それよりさき姿を隠してゐた。松さんは辛うじて難を逃がれた。不運にも危害を蒙つたのは古靱太夫一人であつた。当夜はらはら屋の呂太夫は帰宅しようとして、楽屋の階段で梶徳とすれ違つたが、梶徳は呂太夫には手をふれようともしなかつた。兇行後梶徳は自殺した。

以上が稲田氏の話の大略である。

筆者の臆測を加へるなら、梶徳の罷免は仕打側の意向であつたが、こしよせん、しようし堂では手に余る相手であつたので、古靱太夫の座頭の権威に依存したものであらう。事情はいろいろ想像されるが、古靱太夫に仕打側の意向を納得させるだけのものがあつたと考へていゝであらうし、替りの人選などは古靱太夫の恐らく与り知らぬところであつたらう。ともかく事件は単純で、梶徳の狭量な職人気質から起つたことであつたが、古靱太夫の災難は、伝へられるその傲岸な性格にも負ふものであらう。

稲田氏はまた、当時を述懐して、口を極めて古靱太夫の浄瑠璃を褒めるのだつた。

「そら偉いもんだしたぜ。越路はん(摂津大掾)みたいな行儀のわるい浄瑠璃やちがひましたさかいなア」といつてゐた。)

古靱さんは、稲荷の文楽軒芝居へ這入られた時も、越路さん(摂津大掾)より顔は上でしたが、技倆にもまつたくそれだけの開きがあつたさうです。有名な話ですが、「加賀見山」の七ツ目のお初と尾上の掛合ひの役を古靱さんと越路さんが毎日交替で勤められた時には、こんどは越路さんのものだらうといはれてゐたのに反して、蓋をあけてみると、お初へ廻はつても、尾上へ廻はつても、越路さんは古靱さんのそばへ寄りつけなかつたといふことです。……越路さんは美音で売り出してゐられた方、古靱さんはべつだん声量のあり余つた方でないばかりか、喘息持ちだつたさうですが、芸の位といふものは、なんとしても動かせないものなんでせう。

(初代古靱は明治三年七月文楽に入座。同六年四月、中狂言に「重の井子別れ」を勤めて退座。)

……「酒屋」の「今頃は半七さん。どこにどうしてござらうぞ」の節が長くつて、京へいつて帰るほどある、といはれてゐたさうで、それがまた大変によかつたさうですが、長いとばかり思つてゐると、時には短かく、あつさりすましてしまふといふ天邪鬼もやられたさうです。……いつのことですか、「阿波鳴戸」で「かゝさんの名は阿波の十郎兵衛……」といひ間違へられたもんで、あとも「とゝさんの名はお弓と申します」といつておいて、すぐ「親の名まで取違へるほど苦労しやるか、可哀や可哀やなア……」と次のお弓の詞に当意即妙の入れ詞をして、その場を取繕はれたさうです。……そんな風で、いつどう逸れてゆくかわからないので、三味線の方も、ちつともウツカリしてゐられなかつたさうです。

……古靱さんのおとツつあんといふのは、もとは大工さんで--それで梶徳の家とも以前から知合ひだつたやうにもきゝますが--若い時から飲む、打つ、買ふ、の道楽に身を持ち崩した揚句の果が盲になつて、按摩をしてゐられた。稚ない古靱さんが手引して、靱太夫さんの所へも療治にいつてゐたのが、斯道[このみち]へ這入られる縁のはじまりだつたんです。その子供が、聴き覚えの浄瑠璃を器用に語ると聞かれて、靱さんがやらしてみられるとなかなか見込みがある。それから弟子にして、江戸へ一緒に連れて上られたんでした。--はじめは豆太夫、それから靱小太夫といはれました。

……この古靱さんのお師匠さんの初代の靱太夫といふ方は、靱の干鰯問屋の御主人で、俳名を燕子といつてゐられた素人から太夫になられた「化け物」だつたんです。師匠は二代目の巴太夫さんでしたが、靱さんが太夫になつて始めて御霊の土田の小屋へ出られた折の役は「質店」(染模様妹背門松)で、これを「付け物」にせずに、前もアトもつけて、院本一冊をまるまる出されたのです。さうなると「立て狂言」と格は同じになるので、靱さんは出るなり立物扱ひだつたわけです。格式を紊すといふんで、因講とのあひだにいざこざが起りましたが、巴太夫さんがあとへ退かれないもんで、因講では以後巴太夫一門とは附合はぬといふ申し合はせをしました。ところが蓋をあけると、靱さんの人気は大したもんだつたんで、形勢はひつくりかへつて、因講の申し合はせも立消えになつて、反対した側はすつかり面目を失つたんでした。……それからは初代大隅さんと、同じ格式の役を替り合つて、てれこてれこに持たれてたさうです。

靱さんは嘉永元年に江戸で歿くなられましたが、その時には初代の清六さんが弾いてゐられました。靱さんが歿くなられてからは、引続いて古靱さんを弾いて寄席を廻はつてゐられたのですが、途中で清六さんひとり帰阪されました。それにはなんかいざこざがあつたんでないかと思ひます。といふのは、清六さんは帰阪後、二代目富士太夫に二代目靱太夫を襲名さして、披露をして仕舞はれました。古靱さんはその後江戸で暫く靱太夫を名乗つてゐられたんですが、大阪で二代目が出来るといふ噂をきいて、慌てゝ帰阪されましたが、その時はもうあとの祭りでした。清六さんの後楯とあるからは苦情もいへず、二代目相続は諦めたかはり、二代目ならおれの方が古いんだといふこゝろで、古靱太夫と名乗られたのでした。

……息子さんの画帖には、いろんなことがかいてありましたが、なんでも靱の川でないかと思ひますが、川向うの寄席へ出勤されるのに、橋を廻はると遠いので、盥に乗つて、弟子にそれを押さして川を渡つてをられるところや、可笑しいのは、旅で、朝の早い古靱さんが、弟子たちの宿の表から、恰度そこに有合はした長い竹筒を口に当てがつて、二階に寝てゐる弟子たちを「こら起きんかい」とかなんとかいつて起してゐられる。ところが、その竹筒は、弟子たちが夜中に無精して、二階から小用を足すのに使つてゐたものだつた--そんな絵もありました。……息子さんは綱吉さんといひまして、若い頃には、やはり豆太夫を名乗つて、暫く太夫になつてゐられたんですが、ごくどうでこれはモノにならず仕舞ひ。古靱さんの一周忌に稚い綱吉さんが舞台でお辞儀をしてゐる絵もありました。絵をかいたりされる位で、根が器用なたちとみえて、後には千葉の方で印版屋をしてゐられましたが、歿くなられてよほどになります。綱吉さんの姉さんにあたる方とも、近い頃東京でお逢ひして、いろいろ古靱さんのお話を伺ひましたが、その時に八十幾つの老體でした。その方も今はもうゐられません。

……古靱さんは、時代、世話どちらもよかつたさうですが、その内にも世話物を得意になすつたやうで、「酒屋」とか「質店」とかいふやうなものが特によかつたと聞いてゐます。とにかく情語りの名人で「廿四孝」の「十種香」の濡衣の「広い世界に誰あつて、お前の忌日命日を、弔ふ人も情なや」といふ詞とか、「朝顔話」の「宿屋」の徳右衛門の「--なんとまア不仕合はせな者もあるものでございます」といふ詞などその一と言でホロリとさせられたさうです。……私も、たとひ子供の時にでも、先代の浄瑠璃を聴いてゐたら……と思ふんですが、なにをいふにも、私の生れた年に歿くなつてゐられるんでは、及ばぬことです。が、どうかして私も、先代のやうに一と言の情で泣かす、そんな浄瑠璃が語りたいものだと思つてをります。

……歿くなられた折の古靱さんの役は「道明寺」の「奥」半分と「葛の葉子別れ」で、その時の「葛の葉」の本と見台を、六代目の津賀太夫さん--五代目のお弟子で、和佐太夫から六代目になつた方--が五代目さんから譲り受けてゐられたのを、私がまた譲つて戴いて、このあひだまで大切に所蔵してをりましたが、これも焼いて仕舞つて、惜しいことをいたしました。

大正六年の二月は、先代の四十年忌の祥月に当りましたので、追福のこゝろで「葛の葉子別れ」から「乱菊之段」までを文楽座で出しまして、私は初役で「子別れ」の「切」を勤めました。命日の日には入場のお客さまに聊かなものでしたが供養を差上げました。

先代は本名を木村弥七といはれて、歿くなられた時は五十二歳でありました。

……天狗といふと、歿くなつた源太夫(七代目)が、ひと頃は誰の浄瑠璃も買はうとしないで、おれでなければといふ高ツ調子なのには手がつけられませんでした。……そのうちに、或る時「彦三」が出まして、源太夫に二段目の「切」--お園の出立--を一人で語る役がつきました。歿くなる十年ほど前のことですから、源太夫は四十過ぎだつたと思ひます。私より三つ年下でした。……ところが、日頃の鼻つぱしらの強いに似ず、この役には源太夫すつかり手古摺らされて、合三味線の野沢勝市と二人で、興行中も一日もかゝさず松屋町の師匠のところへ稽古に通つてゐました。この役で苦しんだのが、よくよく骨身にこたへたとみえて、

「おれもお前もよつぽどヘタや。ヘタとヘタとが寄つてたんでは、よけあかん。別れようやないか……。」

さういつて、この興行かぎりで勝市とも別れて仕舞つたんです。

かけかまひのない間柄でしたから、暫くして顔を合はした時、ひやかし半分に、

「どうやつた?」と訊いてやると、

「いや、おどろいた……」といつて首を振つてゐました。

それからは、源太夫はふつつりと、誰の浄瑠璃も批評しないやうになりました。たまたまこつちから誘ひをかけても、

「皆ようやる。皆ようやる」といつて遮ぎつて仕舞ふんです。可笑しくなつてくるんですが、手の裏を返した源太夫の心機一転に、私は好感を持ちました。事実、源太夫の芸はそれから上がつたんです。

今ゐてくれたら、とこの頃になるとよけい思ひます。ゐるあひだは、なんの気なしに附合つてゐましたが……。

……ゐてくれたらと思ふのでは駒太夫、それに錣太夫なんかもね……。

源太夫は六代目の弟子で、おとツつあんは彦六座の表に勤めてたお人でした。

……せんの清六さんには、さよです……あひだで一度、一年ほど別れてたことがありますが、前後まる十二年、歿くなるまで弾いて貰ひました。それこそ、なんにも判らないところから、どうやら一人前の太夫に仕立てて下すつたのは、まつたく、ほかならぬ清六さんだつたんです。そのかはり、ずゐぶん泣かされもしました。なんしろ、団平さんにさんざん叩かれてウンウンいつて修業してこられた凝り固まりの三代大隅さんを、団平さんが歿くなられてからずつと弾いてられて、大隅さんに血の出るほど絞られて苦労されたその尻が、こんどは小僧ツ子みたいな私にきたんですから堪まりません。キユウキユウいはされました。それまでの稽古と、なにもかもまるで勝手が違ふので、はじめの内は引摺り廻はされて足が宙に浮くやうな辛らい思ひをいたしました。

それまで誰に弾いて貰つても、オーツと掛け声が這入つて、テテンと弾いて「なんとやらして--」と出る、そのあひだに、ゆつくり息をつぐ間[ま]があるにきまつたところを、そのつもりでゐると、そんな間[ま]もなにもなしに、追ひまくるやうに、テテンと打込んでこられる。ついこつちも急き込んでついて出る、といつた工合で、さきさきと廻はられるのに、息を切らしてついて行く苦しさは、ひととほりではありませんでした。……なアに、ほんとうは三味線がどう弾かうと、こつちは委細構はず当り前の間[ま]で出ればいゝわけなんですが、それがその時分まだ私には呑み込めてなかつたんです。……声もスツカリ潰れました。それといふのが「堀川」の二上り唄のところなどにしても、オーツと、きつい掛け声で、高い調子に呼び出されると、それに引摺られて、こつちも「おーんなア……」と、上ずつた、無理な声も出すやうになります。だもんで「かう唄ひなされ」「アイ」の、この「アイ」はその上に甲高くやらなくちやならないので、かすれて声が出ない。これにはまいど泣かされてゐましたが、これぢあ声の潰れるのが当り前です。これとても、三味線について行かずに、うつちやつてやる、といふことがやはり判らなかつたんです。清六さんも、まどろツこしいことをいちいちいはれる方ぢやありません。なんにもいはずに、ただもう攻めて攻めぬかれました。

稽古の烈しいことは、たとへば巡業の折など、その晩の出し物が、たとひ昨晩前の土地でやつた同じものをやる場合でも、晩の出演までに、朝飯前、昼、夕方と三回稽古をさせられました。それも三度が三度ながら、詞のとこもどこも抜かずに、一段まるごかしにやるんです。--私が二枚目で、越路さん(三代)とはよく一緒に旅へ出ましたが、越路さんも清六さんの稽古の烈しすぎるのを見兼ねて、そないせんかてえゝやろ、とある時も清六さんにいはれたことがありましたが、清六さんは、今苦しんでおかんと、あとのためにわるい、といつて取合はれません。私もいくら苦しくつても、この人に太夫にして貰ふんだ、といふことを片時も心から離しませんでした。……宿に泊つてゐても、席順は越路さん、吉兵衛さん(六代目)、それから普通なら私、清六さんとなるところを、私はいつも清六さんの下座へ廻はつてゐました。やすみますのも広いはうの座敷に清六さん、私は次の間、といふやうにいつもしてをりました。

文楽座の役の稽古の時は、なんの役であつても、清六さんと二人で松屋町の広助師匠のところへ稽古に行くんですが、清六さんはいつもきまつて新しい本を持つて行つて朱を入れられました。三日通つて三日目の帰りに塩町の清六さんのお宅へ寄つて、清六さんが前前からの朱章を参酌され、こゝはこんどの朱、こゝはこれで、といふ風にきめられて、あらためて稽古をしなほすのが例になつてゐました。役のほかにも、ずつと稽古をして貰つてゐました。なかなか気分のむつかしい方でしたが、どんな時でも、お稽古をといふと、よし、といつて、すぐ始めてくれられました。ついぞ億劫な顔を見せられたことはありません。稽古といふことにかけては、まつたく偉いもんでしたよ。私も稽古の時はもちろん、清六さんのお宅ではいつせつ座蒲団は用ひないことにしてゐました。後には強ひてすすめられるので敷くやうになりましたが、津太夫[ししよう]のお宅では私はしまひまでしきませんでした。……私どもの門弟では綱太夫が、宅へまゐりましては、やはり座蒲団をしきません。ほかの者はすゝめればしくこともありますが、綱太夫はそれをいたしません。……今日では、なんといはれるかしれませんが、私どもの修業の心構へといふはうから申せば、それくらゐの礼儀は廃らしたくないものだと思ひます。……稽古では泣きたくなるやうなことがたび〳〵でした。できないところがあると、歪みながらもそれができるまでは稽古はさきへ進みません。さんざん叩かれたあげくが、もう、あしたにせう、といつて投げ出されます。そんな時には、まつたく泣きたくなりました。そのかはりまた一方で気らくだつたのは、清六さんはあのとほりの名三味線で、大変人気のあつた方でしたから、一緒に床へ出てゐましても、清六さんの三味線を聴いてゐて貰へばいゝんだと、お客さまは清六さんに預けた気になつて、こつちは自分の修業に専念してゐられたことです。……苦しんだお蔭には、三味線を突ツぱなしてやる、たとへば三味線の間[ま]が三つあるところをこつちは二つでやつても、しまひの間[ま]で出会へばいゝ、といふ手ごゝろがだんだんわかつてきて、それがやれるやうになりました。

清六さんのいきのかゝつた物ですか? それをいへば、どれもこれもみんなです。

……私は子供の時から、清六さんが好きで、子供ながらに清六さんの芸を慕ふてゐたんです。また可愛がつても貰ひました。合三味線になつて貰ふ前、叶を名乗つてゐられた時分から稽古もして貰つてゐました。齢は私より恰度十歳[とう]うへでした。長い顔でしたが、いつたい瀟洒な感じの方で、若い頃には艶聞もちよいちよい聞いたやうです。

その時分、清六さんはたいていの座敷へ、瓢箪がはりに私を連れて行かれました。清六さんは酒はあまり飲けぬはうだつたので、暫く遣り取りしたあとは、受けた盃は膝の横に置いておかれるのを、気附かれぬやうに私が乾してソツと元のところへ置いとく。それが私の座敷での役だつたんです。

若年の私は、まづ酒で清六さんに認められたわけですが、豪酒を識られたのは、そもそも私が法善寺の師匠に入門した

翌年の因講の大会で、歴々の師匠がたの前に、おほそれた十三歳の小僧の私が、酔ツぱらつて醜態を晒して以来のことだつたんです。木谷の弥太夫さん(五代目)の日記に、その時のことが書いてあるのを、以前に蓬吟さんに見せていただきましたが、それには、

この日、津葉芽太夫といふ子供、どろどろに酔ふてそこらあたりに八百屋店を開けり。子供のくせに失敬なりと皆苦々しく思ひ捨て置き退席す。後、水をのませ眼を覚まさせしが正気つかず、由つて人力車を呼び乗せて帰らす。この子供は前年三月津太夫の弟子となりし東京出の新米なれば、彼これ除名の沙汰もありしが、結局年少のことなり、酒を飲ませし側にも罪ありといふことで事なく落着す。--

とあります。万事にやかましかつた当時にしては、大変なことをやつたもんだと思ひます。……合三味線になつて貰つてからも、清六さんの座敷へはたいてい一緒に出て、相変らず右の役を勤めました。……只今ですか? たまたまあれば少々いたゞく位のところです。

……清六さんは静岡の方で、本名を永田福太郎といはれまして、はじめは長唄の三味線を修業してゐられたんですが、福太郎さんの十七歳の時、三代目鶴沢鶴太郎さんが静岡へ巡業に行かれて、福太郎さんの三味線を見込んで大阪へ連れてこられたのでした。……いつたいに芸筋の家で、ご兄弟に畳屋をしてゐられた方がありましたが、この方も三味線をよく弾かれました。

私が文楽へ入座した時には、清六さんは三代目鶴太郎で二十二歳でしたが、その翌年には久々で出座された六代目時太夫さんの「陣屋」の三味線を勤められました。そのまた翌年には、はらはら屋の呂太夫さんの「国性爺」の「獅子ケ城」を弾いてゐられます。ともかくその若さで、すでに三段目を弾いてゐられたんです。……清六さんが入座されたのは明治十七年、文楽座は松島から御霊境内へ移つたばかりでしたが、大序へも一度か二度出られたぐらゐで、その後も顔の下の太夫は、ほとんど弾いてゐられません。……その頃文楽に、浪太夫さんといふ幕内で古い顔役がゐられて、大掾さんにでも「亀やん」でとほしてゐられた方でしたが、この方が大変に清六さんに肩を入れてゐられました。鶴太郎時代に弾かれたのは三代目織太夫さん、谷太夫さん、それから三代越路さんのさの太夫時代を暫くぐらゐで、叶になられてからは時太夫さん、呂太夫さんを弾かれて、ずつと三段目ばかり弾いてられました。……三味線にかけては、まつたく天才を持つてゐられて、長唄をやつてゐられても、六左衛門になられるだけの方だつたと思ひます。

……慥か明治三十二年頃と思ひます。私も暫く文楽座を出てをりましたが、その留守中に清六さんは文楽座を出て、堀江の明楽座で大隅さんを弾かれることになりました。それから三十六年の五月に大隅さんと一緒に文楽座へ復座され、三十九年の六月に大隅さんがまた文楽座を出られて北海道巡業をされるまで、前後七、八年のあひだ大隅さんを弾いてゐられたのですが、そのあひだの清六さんの苦労は言語に絶したものだつたんです。……すべて団平さんの弾かれたとほりの模様なり間[ま]で弾け、といふのが大隅さんの註文だつたんです。清六さんも呂太夫さんを弾いてゐられた頃は、呂太夫さんと一緒に繁々清水町へ稽古に通はれたのですが、それにしても、これはおいそれと、すぐに応じられる註文ではなかつたのです。難中の至難事だつたんです。清六さんは顔色が青くなるほど苦労してゐられました。……五十五歳で歿くなられましたが、病中「わしも大隅さんを弾かなんだら、もつと長生きできたんやが……」と述懐してゐられたとききます。どちらかといへば蒲柳の質でありましたし、これは本当だと思ひます。またしかし、このあひだに清六さんの芸に仕上げの磨きがかゝつたことも本当でせう。

……大隅さんが文楽座へ這入られたについて、杉山茂丸翁が大掾さんに頼み込まれて、ゆくゆくは大掾さんに七代目春太夫を名乗らせ、櫓下も譲る、といふ咄になつてゐたんださうです。ところで大隅さんにすると、先輩ではあるが、同じく五世春太夫門の大掾さんが六代目を名乗られたあとを受けて春太夫になるのが内心不服のところへ、そと側からは門弟たちが、しきりに来てくれと誘ふので、入座されて三年目に、杉山翁に懇々いひ聞かされてゐることも忘れて、大隅さんはまた文楽座を出る気になられたんです。……かういつちやなんですが、大隅さんは芸いつぱうの方で、そのほかのことは、ちつともあとさきを顧みられない風に見えました。杉山翁の不興はいふまでもありません。当座暫くは出入も差止めになつてゐました。清六さんも、大隅さんがこゝで文楽座を出られるのは不賛成でした。八月に出かける筈だつた北海道巡業が、延びのびに十月になつたのは、そのためもあつたんです。清六さんは北海道だけ附合つて文楽座へ帰座されました。その時の巡業には、私も二枚目で参加してをりました。

……清六さんは、さきに大隅さんと一緒に文楽座へ復帰された年の九月に、三代目叶から三代目清六になられたんです。その時は大隅さんの「帯屋」を弾かれました。

歿くなつたのは大正十一年の一月十九日。一月興行の私の役は「付け物」の「本蔵下屋敷」で、この時はじめてあとへ「追ひ出し」--「両国橋勢揃」--が付きました。二日初日で、清六さんは風邪気味で九日から休演されましたが、これが弾いて貰ひ納めになりました。前年の秋頃から少し勝れないで引籠りがちではありましたが、舞台はずつと勤めてゐられましたし、別段むつかしくは考へてゐなかつただけに、思ひがけなく歿くなられた時は、まつたくガツカリいたしました。(行年五十五歳、法名 鶴林院福沢清水居士)

……いちど、清六さんと一年余り別れてたことがありましたのも、べつだんにこれといふ深い入訳があつたわけではないんです。

いつたいが気分のむつかしい人で、さういつちやなんですが、ずゐぶん気侭なところがありましたので、長いあひだには、こつちの胸の納まらないこともたびたびありました。しかし清六さんの芸には、まつたく理窟なしに惚れ込んでゐたので、三味線を取上げて、テン……と一つ弾かれると、コロリと参つてしまつて、あひだのイザコザを忘れてしまふんです。どうでもこの人に仕込んで貰はねばといふ気持に、またなつてしまひます。それがあるんで辛抱しにくいことも、胸をさすつて我慢もしてゐましたし、はたから、さうまでしなくつてもといはれるほど清六さんを立ててもきたんですが……慥か大正五年の五月から、清六さん、私、錣太夫、静太夫などの一座で、名古屋を振出しに、関東、信州、北陸、伊勢路へかけて三月余りも巡業した折でした。--今の清六君も徳太郎で一座してをりました--大垣へ乗り込んだ時でしたが、いきさつは忘れましたが、また清六さんのお株がはじまつて、わし、いなして貰ひます、といつて肯かれないのです。これは、なにもその時にはじまつたことではなかつたんですが、いつになく、その時は私も腹に据ゑかねたので、それでは、あなたを目当てのお客さまに義理がすまんぢやないですか。さうあなたの気侭ばかりにはなりまへんやろ……といひますと、さすがに道理には勝てないもんで、どうやらその場は納まつたんですが……積りつもつたあげくのそれがキツカケで、私もふつふつ怺へ性がなくなり、清六さんと別れる気持になつたんです。

もともと、弾いて貰ひませうか、弾かうか、と勝手に出来合つた仲ではなく、清六さんが合三味線になつて下さるについては、私の連中さんの木村利玉さん、清六さんの方の鹿海菱文さん、このお二人のご斡旋と、表立つては松屋町の師匠のお仲立ちにあづかつてをりました。それで、旅から戻ると匆々、それぞれへご挨拶を申し上げ、清六さんには、恰度引続きその一座で満洲へ巡業することになつた折柄でしたんで、そんな遠いところへは行つて戴けないといふのを表向きの理由にして、九軒の吉田屋の前の、なんとかいひました……鰻屋でしたが、そこへきて貰つて、木村さんにも同席していたゞいて、盃を取交はして奇麗に別れたんです。合三味線になつて貰つて八年目でした。

年一杯、満洲から朝鮮、内地へ戻つて九州、中国と巡業して、翌年の一月興行から文楽座へ出勤しましたが、巡業中から引続いて、その年の六月まで八代目野沢吉弥さんに弾いて貰つてました。七月に東京の有楽座へ出勤するに先立つて、木村さん、鹿海さん、松屋町の師匠などからいろいろとお話があつて、吉弥さんとは円満に別れ、また清六さんと縒りを戻すことになつたんです。

……私と別れてたあひだ、清六さんは六代目の弥太夫さんを弾いてゐられたんですが、三味線だけの時になるといつも弥太夫さんが気を抜いて、鼻汁をかんだり白湯を飲んだりするのが気に喰はぬと、蔭でぷんぷんいつて憤つてゐられました。

……気むづかしいのには手古摺らされましたが、さうかといつて、たいして根のある性分ではないんで、前晩になにかゴテゴテいつてゐられるかと思ふと、翌る日顔を合はすと「ゆうべは酔ふてまして、すんまへなんだ」と謝まつたりされる至極罪のないところもありました。御本人はそれでサツパリしてゐられる容子でした。……所詮は芸のお人だつたんだと思ひます。三味線を持たせば日本一、それだけは私はいつも疑ひませんでした。

お話ついでに、清六といふ名跡の系図を申し上げます。

……初代鶴沢清六さんは--この前お話した靱太夫さんや初代古靱さんを弾いてゐられた方。初代徳太郎から清六になられたのです。俳名を糸鳳、家号をよろづやさんと申します。二代目友次郎さんの門人。

二代目徳太郎さん--初代清六さんの高弟で、前名は清三、糸鳳の俳名を譲り受けてゐられます。晩年に北海道の小樽へ移られましたが、大隅さんと巡業の折にはまだ在世してゐられて、あちらでお目にかゝりました。

二代目清六さん--初代の門人で、六三郎から三代目徳太郎、それから清六になられました。江戸の方で、晩年にはまた東京住ひをなさつて、蠣殻町の師匠といはれてゐられました。

四代目徳太郎さん--吉丸時代に初代古靱さんに大変可愛がられた方。三造から徳太郎になられ、後に八代目三二、預かつてゐられた古靱の名跡を私に譲つて下さつた方。

それから三代清六さんになるのです。

清六さんを大阪へ連れてこられた二代目鶴沢鶴太郎さん--綽名を黒鶴さん--の門人になつて、はじめは本名の福太郎、鶴太郎さんの歿後は三代目鶴太郎を名乗られ、養子となつて黒鶴さんの本姓田中を継がれました。その後叶になり、それから三代清六になられたのです。

これでお判りになるやうに、清六といふ名跡は叶の家筋のものではなかつたんですが、芸を見込まれ、懇望されて清六を継がれたのです。

今の清六君は四代目になりますが、私と同じ東京生れで、こなひだ歿くなつた道八さんの門人です。はじめ政治郎といつてをりましたが、初代清六さんの家を継ぐことになつて五代目徳太郎になり、その後私の合三味線になるについて、私が仲へ這入つて田中家と咄合ひをいたしまして清六を襲名したのでした。……早いもので、清六君が私を弾くやうになりましてから、ことし(昭和二十一年)で恰度二十四年、来年が銀婚式なんです。

……「酒屋」もやはり私のは、陰気で面白くないといはれてるだらうと思つてゐます。自分としても進んでやりたいものではありませんし、従つて、はたの人のもあまり深くは存じません。--が、私は「酒屋」は、なにも美声にものをいはしてやるにかぎつたものぢやないと思つてをります。むしろ声のある人のやる浄瑠璃ぢやないとさへ思つてるくらゐです。賑やかな節が附いてゐるからといつて、それに蹤いて行つたんぢや台なしなんです。

酒屋が、よい声でないとやれないものに思はれるやうになつたのは、近世になつて織太夫の綱太夫さん(六代目)がやられてからで、この方は左官の綱太夫といはれた、イナセな江戸ツ子で、躰中に刺青をしてゐられたさうですが、美声で鳴らした方だつたんです。

だいたい只今伝はつてをります「酒屋」の型は、天保の頃、世話物の名人だつた靱太夫さんが手がけられて、いろいろ工夫された型が土台になつてゐるので、初代の古靱さんもお得意になすつてゐられます。また美音で売出してられたその綱太夫さんが誰よりも古靱さんを怖がつてゐられたといひますから、綱太夫さんの語り口も、たゞ美音いつぱうのものでなかつたことが想像されます。

「酒屋」は「艶姿女舞衣」の「上汐町之段」の「切」で、初演は安永元年十二月豊竹座、豊竹島太夫さんの語り場ですが、その後は文化五年に猪熊の綱太夫さんがやられるまで、上演が打絶えてをります。半兵衛の咳は、この綱太夫さんの工夫でして、正本にはないのです。この綱太夫さんが三度、四代目の綱太夫さんが、むら太夫時代に一度やつてゐられますが、それからまた天保に靱太夫さんがやられるまで、長いあひだ上演が絶えてをります。それだけ難曲とされてゐたんだと思ひます。「酒屋」がたびたび上演されるやうになつたのは、靱太夫さん以後のことなんです。

私もことし(昭和二十一年)は、四月に南座、五月に文楽座と、つづきに「酒屋」を出しましたが、「酒屋」をやるのは十六年振でした。

……いつもきまり文句を申すやうですが、この浄瑠璃も、本来陰気な浄瑠璃で、それを引立てるために、三味線は派手な節付になつてゐるんで、けして三味線に蹤いて派手に語つてよいものではないのです。だいたい綱太夫風といふものがさうなんださうです。しんみりと情合を語るのが本意で、したがつて詞でも地合でも、間[ま]といふものをよほど大事にしなけりやならない浄瑠璃と思ひます。だいたいが宗岸と半兵衛の浄瑠璃で、わけて宗岸の娘不憫の親心を、シツカリと掴んで離さぬやうにしなければなりません。宗岸がシテです。お園はいくぶん色気を持たしますが、これも、うら寂しいその境遇を忘れぬやう、じゆうぶん引締めて語らねばなりません。

〽こそは入相の、鐘に散り行く花よりも、あたら盛りを独寝の、お園を連れて爺親[てゝおや]が、世間構はぬ十徳に、丸い天窓[あたま]の光さへ、子故に暗む黄昏時--

マクラの「こそは入相の、鐘に散り行く」は霞んだ遠音の鐘の気味合ひ、それからあとは宗岸の地合でやります。……若い身空で、嫁[い]かず後家のやうな淋しい娘の身の上を、沁沁いとほしむ父親の心持でこゝをやります。「子故にくらむ、ツン……」で我れに返り、気を替へて「たそがれ時」をいひます。

〽主の妻は灯をともし、表を締めにいそいそと、出合頭に、詞ホヽ是は是は宗岸様……

ホツと間[ま]を持つて、宗岸のうしろを透かして見るこゝろで「そちらにゐやるは……オ、お園じやないか」「アイ、母様……」とまでは姑の詞について、懐かしさに何心なくいつてしまつてから、心づいて詞の調子を改め、「おかはりもござりませぬか」は、極りわるく伏眼になつていふこゝろで申します。

〽宗岸は遠慮なく、詞半兵衛殿お宿にか、

これは奥を覗き込んでいふんです。

〽それと聞くより半兵衛は、一間を出る渋々顔、詞娘を連れていなれたからは、こちの内に用はない筈。何のためにござつた事と、針持つ詞に妻は気の毒、

半兵衛は肚ぢや泣いてゐるんで、なにもかも噛み分けてゐて、うはべだけ邪慳を装ふてゐるんですから、その肚を忘れないで、詞がキツクなり過ぎないやうに気をつけねばなりません。内心では、えらいところへ戻つてきたなア……と思つてる気持を、詞にわざと針を持たして「なんのためにござつた事」といつてゐるんです。本当に怒つてるやうな調子になつちやいけないんです。

「アヽコレおやぢどん」と半兵衛を押へておいて、宗岸に、「ホヽヽヽヽ、イヤもふ、人様に追従いはぬ偏屈なこちの人」この姑の詞は、半兵衛の肚を知らないんですから、たゞ何気なしに申します。

〽詞ナンノ、ナンノ、半兵衛殿の立腹は皆尤も--

宗岸は、娘が可愛さにどこまでも謝まる気持なんです。「ナンノ、ナンノ」は、ひとりで呑みこんでいふんで、これからあとの宗岸の詞は、すべて独言の気持で申します。

〽唐も倭も、一旦嫁にやつた娘、嫌はれふがどうせふが、男の方から追ひ出すまで、取戻すといふ理窟はない筈、コリヤ宗岸が一生の仕損ひと、悔んでも跡の祭り--

こゝで思入れの間[ま]を持つて、娘のはうを見て、

〽詞お園めも昼夜泣き悲しみ、朝夕も勧まねば若や病ひが起らうかと、見てゐる親の心は闇--

この「心は闇」を掴まへて、じゆうぶんに応へさせなくちやなりません。しかし、あとに「是まで泣かぬ宗岸が」が控へてゐますので、こゝで泣いちやいけないんです。肚で泣いてこらへてゐるその心持に、グツと引寄せなくちやなりません。--すべて、このあひだの宗岸の詞は、詞の合間合間の心入れをよく考へてやります。

〽詞何彼のことは了簡して、今までの通り嫁じやと思ふて下され。コレ頼んます。頼んます御夫婦と--

「嫁……じや……と思ふて」は、愧ぢていひ渋るのですが、こゝを顔を見ながらやる人もありますが、私は「頼んます。頼んます」までは頭を下げていひまして、「御夫婦」ではじめて顔を見ることにしてゐます。

それから「園もうぢうぢ手を支へ」ですが、

〽園もうぢ〳〵手を支へ。爺様の一徹で、無理に連られ帰りしが、一旦殿御と極つた半七さん、嫌はれるは皆わたしが不調法。鈍に生れた此身の科--

の「鈍に生れた」を、たいていは、チチチン……と弾かして「ギン」へにじらしてゐます。なかには「この身のとが」を節で高くやる人もあります。私は、チチ-ン、と「ウレイ」のツボで受けて貰つて「ど-ん--」とだけ高くやりまして、あとは「ウレイ」に落します。ちよつとススツて「このみのとが」は詞でやります。……こんなとこで「待つてました」なんて声がかゝつたりしちや、まるツきり台無しですよ。

〽詞オヽ何のマア、そつちさへ其心なら、こつちは変らぬ嫁姑。

と半兵衛のはうを見て、

〽詞ノウ親爺殿さうじやないか。イヤさうじやない--

この半兵衛の「さうじやない」が、先代大隅さんは口調がいかにも自然で、よかつたこと無類でした。「イヤ」は申しません。

〽詞オヽ其腹立ちは尤も〳〵、が重々の不調法は、この天窓に免じて了簡して--

「コ、コ、コノ天窓に免じて……」と、宗岸は帽子をとつて、坊主頭に手をやるのですが、昨年でしたか松島家さん(我当)が、宗岸を演られるについて話を聞きに見えた時も、こゝはお詑びに天窓を剃つてきたと考へられないか、といはれましたが、私はさう考へなくていゝと思ふんです。日頃からの法體と考へていゝだらうと思ふんです。さうでないと、することが少しわざとらしくなりますからね。

〽詞伜めは勘当したれば、嫁といふべき者もない筈。サア夫も懲しめの為当座の勘当。イヤ当座でない。七生までの勘当じや。

「フーム」と宗岸の不審の思ひ入れがあつて、

〽其又七生まで勘当した半七が替りに、こなたは--

こゝでまた間[ま]を持ちます。

〽なんで縄かゝつた。ヤア。サア半七とは親でも子でもないこなたが、今日代官所で……

また間[ま]を持つて、

〽なんの為に縛られて戻らしやつたと、思ひも寄らぬ宗岸が、詞に恟り驚く女房、嫁も倶々立寄つて、肌押脱せば半兵衛が、小手を緩めし羽掻締--

このあひだの宗岸の詞は、半兵衛の本心を知つての上のことなんですから、詰問するやうな角立つた調子になつちやいけません。宗岸は親の了簡といふものに、内心スツカリ屈服してゐるんです。これを忘れちや宗岸になりません。

半兵衛は縛られてゐるんですが、これはべつだんにどうといつて語り現はしやうがありません。たゞ手が自由に動かないのだといふことを、忘れないやうにしてをります。

〽詞イヤまだ驚くことがある。聟の半七は人殺し、お尋ね者になつたわいのと、

「お尋ね者になつたわいの」は宗岸が自分でに独りで、途方に暮れる気持で申します。

〽夫は何故どうした訳、様子を聞かしてコレコレ半兵衛殿と、問へども更に返答は、差俯いて詞なし。

「問へども」は女房の地合、チン、といふ合の手は入れないで「さらに--」から半兵衛の地合に替ります。「とへども、ム、さら--にイへんと--オは、ジヤン、さしうつむいて」「さしうつむいて」はジーツと押へていひます。

これからあとの宗岸の述懐も、やはり独りでいつてゐる気持です。

〽詞思へば〳〵不孝者。

は本当に不孝者と思ひ込んでの詞。

〽よい時に勘当さしやつて、親に難儀のかゝらぬは、まだ此上の仕合と、

で間[ま]を持つて、

〽思ふたは他人の了簡……

で我れに返るんです。

〽人殺しの科を身に引受け、縄かゝつたこなたの心は、真実心に子を思ふ、親の誠と知れば知る程……

で、じゆうぶんに思ひ入れをしまして、

〽宗岸が仕損ひ……

と肚の底から慨歎いたします。

〽一旦嫁におこしたれば、半七が厭がるなら、ハテ……

と、ウレイになつて、

〽尼にしてなと此内で、御夫婦の亡きあとの、香花なり共取らして下され。コレ手を合して頼んます。

で、頭を下げ、間[ま]を持つて、また述懐になり、

〽詫言が叶はねば、引離されたと突き詰めて、短慮な心も出しおろかと、案じ過して夜の目も合はず。アヽア、母親は無し。たつた一人……

で、いとし気にジツと娘を見やるこゝろで、

〽あいつを思ふおれが因果。

をいひます。

〽おれもこなた程はなけれ共、

ギユーツと押へ、肺腑を絞つて「娘はかわ--いゝ……」

〽まして勘当はせぬ娘。愚痴なと人が笑はふが、

「おれや、かはい……」と大きくいひ放し、じゆうぶんにウレイを含んで「不便にござるわいのふ……」と、こゝではじめて宗岸が泣くんです。こゝは堰を切つた「こたへにこたへし溜めだめを、たくし掛けたる叫び泣き」なんですから、手放しで、大泣きに泣きます。それに誘はれて、半兵衛も本心を割つて、

〽詞オヽ道理じや道理じや宗岸殿と。跡は詞もないじやくり。

となるのですが、こゝを「なアいイ」で、シユ-ツと三のスリ込みを入れて「ヤ、オイ、じやくウウウり」と売りに行く人がありますが、それだと「じやくり」になります。 私は、チンチン、チン、チン、チン……と「なアヽいイヽじやくウ……」までつゞけていつて、こゝでスリ込みを入れて「ウ-ウり」とやつてをります。--スリ込みを入れない手もあります。

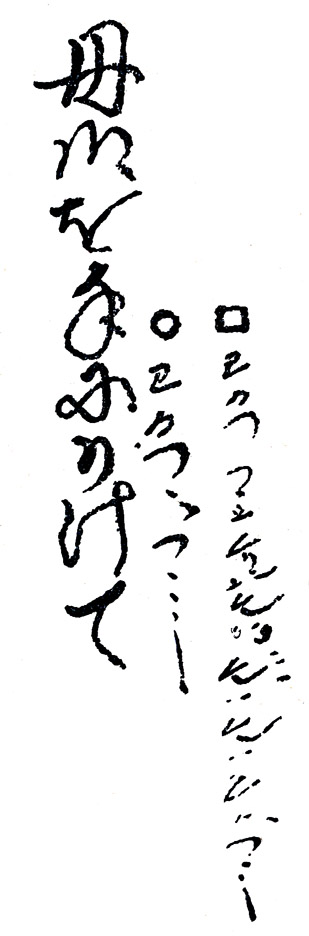

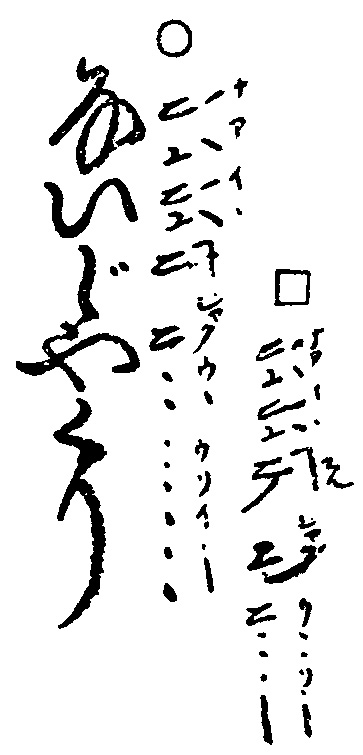

【p99の挿図(○は山城師の節、□は、いふとことろの「ない」と「じやくり」が切離された節)】

〽半兵衛涙の内よりも、持病の啖に咳き入つて、

は院本には「持病--」のところが「お園が顔を打守り」となつてゐて咳はないのですが、ここで咳をやります。それから「世間の人の嫁鑑」でまた咳、

〽詞此方へ置けば此侭若後家。おりやそれが可愛いゝ。いとしうおじやる。

「それが可愛いゝ」からまた咳を交ぜます。こゝの咳の交じる詞に、半兵衛の嫁をいとしがるウレイの情合を語ります。それから、

〽詞一人の伜はお尋ね者。あすより誰を力にせうぞ。孝行にしてたもつたが、今では結局恨めしいと、

と、述懐のあとの、

〽せき上げせき入る舅のせな。

の「せき上げ」のあとが、ゴホン、チン、ゴホン、チン、ゴホン、チン……と咳を交ぜた手になつてをります。

お園を一人残して、三人が悄々奥へ這入つたあとが、ご存じのお園の一人クドキ「跡には園が憂き思ひ」になるのですが、私はだいたいこれまでの宗岸と半兵衛を掴まへて「酒屋」を語つてをりますので、クドキは目当てぢやないんです。この浄瑠璃では、詞と心と裏腹な半兵衛も難物ですが、なんといつても宗岸の情合ですよ。私も宗岸を娯しんで語ります。クドキは当て込んだりしないで、せいぜい引締めて、お園の遣り場のない淋しい心情に、一日でもいゝから、泣いて貰ふやうに語りたいと心懸けてをります。しかし、自分でもこゝではまだ泣ききれないんですから、これは無理な望みかも知れませんがね。いつたいが泣きべそで、床[ゆか]でお客さまをそつちのけの、自分で胸が迫つてきたり、泣けてきたりはしよつちうで、「酒屋」でも宗岸をやつてますと、ひとりでに涙がこぼれてまゐりますよ。

こゝのクドキの節はみな「ギン」へにじらしますが、「ギン」の遣ひ方に気をつけなけりやならんと思ひます。

〽思へば思へばこの園が、

でも、私は三味線は「ギン」で、チン……と受けて貰つておいて、「この……」と下から忍んで出て「ギン」へ音を持つて行くやうにしてをります。こゝの節数は、大掾師匠のでもそんなに多くありませんでした。四代目の盲[めくら]の住太夫さんなんか、

〽この--オ、そオのオヽが、

これだけだつたさうで、それがまた大変によかつたさうです。私はもう少し延ばしてやつてをります。

【p102の挿図 (○は山城師の節、□は、普通に多く用ひられる派手やかな節)】

お園のクドキのあと、段切まではサラサラ運びます。半七の書置を四人に替りがはりに読ましたり、隣りの地唄を聴かしたりしてあるのも、ダレさせないための作者の用意なんだらうと思ひますが、それでも、わるくすると、こゝはダレやすいんです。しかし、サラサラ運ぶうちにも、もちろん要所々々は押へます。それに、半兵衛と宗岸の泣き声がゴツチヤにならないやうに気をつけねばなりません。詞もそのとほりですが、宗岸はいくらか甲高に、半兵衛は低い目な、これは啖声でやります。人形の頭[かしら]も宗岸は「定之進」(新口村の孫右衛門、質店の太郎兵衛等に用ひる)、半兵衛は「鬼一」(「舅」を用ひることもある)を使つてゐます。

「未来は必ず夫婦にて候」で、お園が「オヽ是やまア誠かいなア半七さん。ほんまの事でござんすかいなア……」と泣き入るところなんかも、おぼこな、女らしい情合がなけりやなりません。要するに情を疎そかにせずにサラサラ運ぶのですが、これはなにも「酒屋」にかぎつたことではなく、たいていの浄瑠璃のしまひはさうなつてゐるんですが、「酒屋」は殊更さうやらないと寝入つてしまひます。

〽見れども親子隔ての関。何と千万無量の想ひ。

こゝは表に忍んでゐる三勝と半七が、血を吐く思ひで、よそながら親と子に一世の名残りを惜しむところなんだから、こゝをもつと掴まへてやれと、ことしもいはれましたが、前のはうで掴まへすぎるほど掴まへてやつてゐますので、私はこの辺りはやはり掟どほり三味線に渡してサラリと運びたいんです。

……十六年前には、まだいゝ声でやるもの、自分の柄にないものといふ考へが抜けなかつたので、どうも、いゝ気持でやれませんでした。でなけりや、いくらなんでもその後二度や三度は出してゐる筈です。昭和六年の夏、東京で松太郎師匠に稽古して貰つたんです。……今日では私は浄瑠璃は節でなくて、詞だと思つてをります。申すなら、しがんだみたいな声で、情で聴かす--そんな浄瑠璃が語りたいと思ひますよ。

……えゝ、ありました。その時分から、ちんや、ツていふうち……。雷門前の広小路の、鉄道馬車が門跡さんのはうへ曲る手まへンとこにあつた、安く食べさせるんで大繁昌の料理屋でしたよ。近かつたんで父に連れられてよく行きました。仮名で、ちんやと書いてゐました。いゝえ、牛肉屋ぢやありません。あとではどうだつたか知りませんが……。門跡さんの門のちよつと手前にあつた鰻飯屋の奴、これもよく憶えとります。それから方角は違ひますが、雷門から浅草橋のはうへ二丁ほど行つた、蔵前へ出るまでの駒形のどじよう屋、これも名代でした。……雷門はいつ頃なくなつたもんでせうなあ……。その時分にもありませんでしたよ。

……生家は浅草馬道九番地で、私は明治十一年に生れて十二歳まで両親の膝もとにゐたんですが、震災後一度あのあたりへ行つてみましたが、どのへんに家があつたんだか、まるで見当がつきませんでした。……馬道にはなんでもありましたが、よく憶えてゐるのは、私の家は馬道の通りからちよつと路地を這入つたところにありましたが、通りへ出て少し先の向うツ側にあつた小松屋といふ菓子屋。五つ六つの頃には毎日行つてました。なんでも、うまいとなると飽きるまでそればつかり食べる癖がありまして、その時分好きでよく食べたのは、小豆のついた鹿ノ子餅、それからまはりを朱くぬつた洲浜。どちらも三つ一銭でした。どうかして、けふは何にしようかしら、と店先で思案してゐたりすると、「おや、銀ちやん、けふは食べないの?」と小松屋のおばあさんにいはれたもんでした。銀ちやんですか……四つから芝居の子役に出てゐて、片岡銀杏といふ名前だつたんです。小松屋の隣りが行きつけだつた大黒湯といふ風呂屋。こつち側の馬道から仲店の裏ツ側の道へ抜ける横町の左ツ角が、田川といふ三階建ての料理屋で、横町を這入つて左ツ側に、しやも料理屋の金田。その竝びの端[はづ]れが、よろづやといふ蕎麦屋で、向うツ角が家の名は忘れましたが絵草紙屋でした。少し大きくなつてからは、そこへもよく行きました。……三つ児の魂といひますが、その時分から私は物を聚めることが好きで、お鳥目を握ると小松屋へ駈け出すか、でなけりやその絵草紙屋へ行つて版古を買つて溜めてゐました。国周だの周延だの、いろんなのがありましたよ。国周が一番たくさんあつたやうでした。「忠臣蔵」のいろんな役を、団、菊、左、毎日替りなんて時の版古なんかには、顔のとこだけめくれるやうに、替りの役者の似顔を何枚も貼り付けたりしたのがありました。その時分(明治二十年頃)三枚つゞきの役者絵が一組三銭でした。清親……ありましたよ。好きだつたんでよく憶えてます。……金田の筋向ひに酒屋さんがあつて、そこへしよつちう酒を買ひにやらされたもんでした。絵草紙屋と酒屋のあひだのとこに、弁天山へ抜ける小路がありました。

広小路の馬道の角が郵便局、吾妻橋の方へ寄つた左ツ側に東橋亭といふ寄席がありました。

明治十八年に文楽座が上京して猿若町で興行したあと、摂津大掾さんがそこへかゝりました。木戸は十銭だつたと憶えてゐます。後には団平さん、大隅さんの一座もかゝりました。前にも申しましたやうに、この時は毎晩かゝさず聴きに行きました。……東橋亭のすぐ横の小路を這入つたとこに、今の幸四郎さんのお父さんの藤間勘右衛門さんが住んでゐられました。その筋向ひに、私の家と親類になる沢潟といふ名代の易者がゐて、毎日夕方からさつきいつた絵草紙屋のわきの軒先に出張して大変繁昌してゐました。

……父は筆職で、その頃は家に職人衆が二十人余りもゐて、相当盛んにやつてゐました。お店[たな]は伝馬町の高木さん、日本橋の橋詰の古梅園、それからもう一軒、湯島天神の女坂下にもありました。……父は銀蔵と申しまして江戸ツ子でしたが、母は大阪の人で、えいと申しました。父はさんざん極道の果てに落ちて行つた大阪で母と結婚して、また東京へ戻つてきたのでした。私は、父の四十三歳、母の二十五歳の時の子供だつたのであります。兄が一人あつたさうですが生れて間なしに歿くなりましたさうで、姉が一人、さとと申しまして、これは只今も健在で一緒に暮らしてをります。妹は八重と申しますのが東京に、ふくと申すのが大阪に、どちらも健在してをります。六つで亡くなつた蔵造と申しました弟は大変利発な児で、そんな齢で三味線を器用に弾きました。もう一人の栄次郎と申しますのは、大阪にも暫くをりましたが、博多で四十幾つで歿くなりました。……さうです、六人きようだいでした。

父は派手好きで、私が四つから子役に出されたのも、姉が清元の三味線を仕込まれたのも、みな父の好みからでした。それに父は朝から一升酒をあけるほどの豪酒で、これには母もずゐぶん悩まされたやうです。父はよくからかひ半分に子供の私にも、弥太公一ぺい飲みねえ、といつて盃をさしつけました。私も飲めもしないのに無理に嘗めたもんですが、私が酒好きになつたんは、大きにこの結構な教育のお蔭だと思ひます。四十二の厄齢に大患ひをしてから、よほど慎しむやうになつたんださうですが、それでもなにかと母の苦労は絶えなかつたらしく、いつそ父と別れて大阪へ戻らうかと思つたことも、なんどもあつたさうですが、そのつど姉と私への愛に牽かされて思ひとゞまつたんださうです。--私が十二歳で大阪へまゐりまして、二年ほど経つて母の病気で帰京しました時には、大勢ゐた職人衆は一人もゐなくなつて、夫婦二人ツきり、母の達者な折には差向ひで仕事をしてゐられるといふ惨じめな有様になつてゐました。

……私が片岡銀杏で子役に出てゐたのは四つから十歳[とう]位までのあひだで、その頃今戸に住んでゐられた片岡我童さん、後の十代目仁左衛門さんの弟子分になつてをりました。--この方は後に大阪で気が触れて歿くなられました。その前から大阪に行つてゐられて、大阪で仁左衛門を襲名されたんですが、その襲名興行に例の馬子斬りの「大和橋」を出されるについて、右団次(齋入)さんが取巻きの侍を附合ふことになつてゐて、それを大変悦んでゐられたのが、何かいきさつがあつて取やめになつた。それが我童さんの気の触れる因だつたといふ噂でした。--我童さんの妹聟に片岡仁三郎さんといふ方がゐられて、その方と妹さんとのあひだに出来たのがせんだつて災難で歿くなつた我童の十二代仁左衛門さんで、あの人が生れるまでは私が師匠の養子になることに話が決まつてゐたんです。我童さんが生れなけりや私は今頃太夫にならずに、たぶん役者をしてゐるだらうと思ひます。人間の運命といふものは、まつたくをかしなもんです。……我童さんの宮詣りの時は私の母が抱ツこして行きまして、私も一緒について行きました。

……性に適[あ]はぬとでも申しますか、私は子供ごゝろにも役者がいやでいやで堪まりませんでした。白粉を塗られるとゾツとしたもんです。舞台へ出る時は、母と姉とが舞台の脇までついてきましたが、そこで出を待つあひだに、おしつこがしたいといひ出したり、時には縮尻つたこともあつたりして、ずゐぶん二人を手古摺らしたやうです。

舞台の記憶ですか? 一度大縮尻をやつたので憶えてゐますのは、横浜で、小屋の名は忘れましたが「関取二代鑑」が出て、秋津島の内の場の伜国松が私の役だつた時のことです。秋津島が腹を切つてその血を飲ませると国松が悶絶するところで、ある日私は本当に寝込んでしまつて、こんど眼を覚ました時には、あとの科白も仕科もまるツきり胴忘れしてキョトンと立ちん坊をする始末に、その場をスツカリ滅茶滅茶にしてしまつたことがありました。この時にはついてゐた母も汗をかいたらしく、さんざん母に叱られましたが、こつちはいつかう頑是がありませんでした。その時の役割は秋津島が我童さん、鬼ヶ嶽が権十郎さん--例の夜嵐お絹の事件に連座して牢へ這入つて、出てから九代目さんに引立てられて権十郎になつたお人。いゝ男ツ振りでしたよ。秋津島の女房を国太郎さん--この人は上手でした。行司の庄九郎は先代の寿美蔵さんでした。

……もう一つ憶えてゐるのは、明治座の前身の、浜ツ側にあつた

千歳座で「祇園祭礼信仰記」が出ました時で、久吉が我童さん、是齋がその頃九蔵だつた団蔵さん、新作がこなひだ歿くなつた羽左衛門さんのお父さんの家橘さん、火車の小次兵衛が先代の寿美蔵さん、娘おつゆが菊之助さん、侍従は確か松之助さんで、加藤には五代目さんが御馳走に附合はれたんでなかつたかと思ひます。私は輝若丸で出てゐました。我童さんの久吉に抱かれる役です。七、八つになつてゐたと思ひます。三段目の是斎内の場で、前の場で母の侍従が殺されてみなし児になつた輝若が、花道をトボトボ出てくるあとから、里の子が五六人竹を持つて追ひかけてくるなかに、歿くなつた羽左衛門さんが竹松で交つて出てゐました。

……朝は踊りと長唄の稽古、午後は学校--といつてもその時分は塾のやうなものでして、五冊ぐらゐ墨で真黒になつた草紙をさげて行つて、それへ手習ひをするんです。芝居に出ない時のそれが私の日課でしたが、朝のお稽古も午後の学校もどうもいやで、よくすつぽらかして奥山へ行つて遊んでゐました。……奥山の見世物では軽業に玉乗り、これをよく見ました。軽業なんか、高いところで綱渡りをやつたり、ずゐぶん危い放れ業をやつてゐました。玉乗りも、傾斜した巾の狭い板の上を、玉に乗つてコロコロ転がつて降りたり、玉の上でいろんな芸当をやりました。……そんな時には、学校のすむ時分に草紙を水でぬらして持つて帰つて「行つてまゐりました」となに喰はぬ顔をしてゐたんですが、あまり遊びが過ぎて、しまひに稽古場からも学校からも、このごろちつとも来ない、といつてきたもんでそれが露見して父にきびしく折檻されました。父はやかましい人で、手も早いはうでしたが、あたまに手をかけたりは決してしませんでした。尻べたをたゝかれるんです。時には一週間ぐらゐも痣が残るほどひどくたゝかれたこともあります。--それからは小さな帳面をあてがはれて、毎日それに稽古場二箇所と学校の判を貰つてこなくちやならないことになり、すつかり腐つちやひました。

……八つから浄瑠璃の稽古をいたしました。手ほどきをして貰つたのは政子太夫さん、それから鶴沢清道さんにも稽古をして貰ひました。この時分にはまだそれも役者修業の一つとして稽古させられたわけでした。明治十八年です。……この年に文楽座が東上して猿若町で興行したのを父に連れられて見物にまゐりました。後に思へば「廿四孝」の「筍掘り」の場だつたわけですが、孟宗竹の籔が、舞台の上から「二の手」一杯に下りてきて、人形がその奥で動いてゐるのが大変珍しくて面白かつたのと、その場の床[ゆか]の太夫さんも三味線を弾いてたお人も、揃つて上品な感じの人だつたことが印象に残りました。--後に弟子入りすることになつて、はじめて津太夫[ししよう]にお目にかゝりまして、この時の上品な太夫さんが津太夫[ししよう]であつたことが判りました。--番附で見ますと、前狂言は「本朝廿四孝」大序より四段目までで、三段目の切「勘介住家」を津太夫[ししよう]、三味線は鶴沢才治さん、中狂言が「摂州合邦辻」で、前に「住吉浜辺之段」が付いてゐて、「合邦内」の切を越路太夫さん(摂津大掾)、三味線は五代目吉兵衛さんが勤めてゐられます。興行は明治十八年十一月二十一日より十二月五日までとなつてゐます。その日私は父と一緒に見物してゐるうちに、太夫になりたいと考へるやうになりました。……人形遣ひは役者に似てるからいやだ。太夫は老幼男女、出てくるだけの役をみんなひとりで語つて、人形も動かせば三味線も弾かすんだからこれが一番偉い。なるんなら、どうかして太夫になりたい……子供ごゝろに、そんなことを考へたんでした。

役者がいやで仕方がなかつたのも手伝つて、それからは私が太夫になりたいといつて肯かないもんで、しまひに父も傾いてくれまして、十歳の春、五代目竹本津賀太夫さんに弟子入りして、竹本小津賀太夫と名乗ることになりました。暫くして子供太夫で寄席へも出勤するやうになりました。……今戸の師匠はもうその頃には大阪へ移られて、東京にゐられなかつたやうにも思ひますが、記憶がさだかでありません。

その頃父の同業の友達に馬渡新兵衛さんといふ方がゐられて、大阪の方で、言葉も大阪弁まる出しでしたが、この方が、義太夫の修業なら本場の大阪でしなけりや駄目だ、といつて大阪へ行くことをしきりにすゝめられるので父もその気になり、明治二十二年、私十二歳の六月、津賀太夫さんにお暇をいたゞいて、父に送られて大阪にまゐつたのであります。

途中、名古屋へ寄りまして、その地に巡業中の我童さんにお目にかゝつて御挨拶を申し上げ、母の姉の家を手頼つて大阪へ出ました。以前からお心易くして戴いてをりましたので、当時南地のさか町に住んでゐられた我当さん(十一代目仁左衛門)を父子でお訪ねして、義太夫語りになりたいといつて、お手引きをお頼みしたんでした。法善寺の津太夫[ししよう]のところへは我当さんに連れてつて貰つたんです。

……津葉芽といふ名前は、その頃津太夫[ししよう]を御贔負の肝りゆう円の本舗の堀勝造さんといふ方が考へて下さつたので、我童さんの俳名の芦燕に因んであるのです。--堀さんは後に津太夫[ししよう]が歿くなられて暫く、津太夫[ししよう]の道具を預かつてゐられました。俳名を勝好といはれました。

……新屋敷の方に座敷を借りまして、ひとまづそこに落つきましたが、父も筆職をしながら、かれこれ一年足らずも一緒にゐてくれました。

その年の十月、文楽座の番附の前狂言「鬼一法眼三略巻」の大序のところに、はじめて竹本津葉芽太夫といふ名が載りました。大序へは、その前月から出勤してをりました。

父が東京へ帰るについて、その頃難波の駅前の路地に住んでられた野沢吉十郎さん(前名兵内)に頼んで、月三円の飯代で吉十郎さんの内へ置いて貰ふことにしました。--吉十郎さんにはその後また私が子供太夫で東京の寄席を勤めました折、東京へきて貰つて半年余り私の三味線を弾いて貰ひました。大阪へ戻られてから我当さんのチヨボを弾いてられたこともありますが、三味線はなかなかよう弾かれて大阪ではチヨボの三味線の大将株でした。……こんなやうなことで、私は望みどほり太夫の卵になりおほせたんです。

……戦災であの辺もスツカリ昔の跡形がなくなつちまひましたが、焼ける前賑やかだつた夫婦善哉のあつた細い小路をうしろにして、法善寺の境内にその頃二軒竝んでた茶見世の一軒のはうを、津太夫[ししよう]のお宅でやつてられたんです。……少し遅くなつたといつても、その時分文楽座の大序が始まるのが、朝の七時半か八時頃でしたんで、芝居のある時は、それに間に合ふやうに、毎あさ早朝に津太夫[ししよう]の宅へまゐりまして、相弟子の津子太夫--京都人でしたが、早くに歿くなりました--とふたりで、見世の掃除をして、暖簾をかけたり葭簀を釣つたり、朝の仕度をすましてから、本を抱へて心斎橋筋を御霊までスタコラ歩いて出勤いたしました。大序をすまして、私か津子太夫かどちらかが津太夫[ししよう]のご出勤をお迎ひに戻り、ご帰宅のまたお供をいたします。ご出勤が俥の時には、俥のあと押しをいたします。それから興行毎に、初日前に番附を市中の贔負先へ配るんですが、これがまたずゐぶんかけ離れた所もあつて、今と違つて電車もなにもない時分でしたんで、ちよつと骨が折れました。もちろん、いつも手弁当ですが。十四歳の春帰京するまでに、あひだで三四ケ月津太夫[ししよう]の家でお世話になつてたこともありました。津子太夫は、ずつと津太夫[ししよう]の家に寝泊りしてました。

……いちど番附配りをずるけて、酷い目にあつたことがありますよ。暑い盛りのことで、番附配りの途中、これも番附を配つてたんだと思ひますが、三次郎といふ三味線弾きの卵と、中之島でひよつこり出会つたところから悪い量見を起して、持つてた番附は、面倒くせえ、とばかり大江橋の上から投げこんで、只今市庁舎のある横あたりから、ふたりで堂島川へ泳ぎに這入つたもんです。ところが、いい気持に泳いであがつてくると、いつの間にか盗まれて、脱いだところにふたりの着物がないんです。これには弱つて、途方にくれてゐると、相乗りの空俥が通り合はしましたので、さつそくそれに乗つて、膝かけの毛布をふたり一緒にあたまからかぶつて、老松町の三次郎の家まで引いてつて貰ひました。へたな莨屋の看板の女達摩みたいな恰好なもんで、とほつてる人が皆嗤つてられました。おふくろさんが大急ぎでみあげをしてくれた三次郎の著物を着せて貰つて内へ戻つたんですが……これにまだ後日譚がつくんですから念がはいつてます。悪いことはできないもんで、川下の久原さんの女中さんが、邸の前の石段を下へ降りて、洗濯かなにかしてゐるところへ、投げこんだ番附が固まつて流れ寄つたらしいんです。拾つて見ると竹本津太夫と判を捺した文楽座の番附なので奥へ持つてゆくと、奥ではそれを乾かして皺もきれいに延ばして蔵つておいて、その次に津太夫[ししよう]が挨拶に伺はれた時に、これこれや、といつて出して見せられたもんで、たちまち悪事露見して、津太夫[ししよう]からおほ目玉を頂戴しましたが、この時はまつたくさんざんでした。

……その時分には芝居では、私ども若い者の身形[みなり]は、羽織なしの、角帯に藁草履ときまつてゐました。羽織は序切語りにならないと着られません。それが兵児帯をしてくる者があるやうになつたりして乱れてきたのは、いつちや悪いが彦六系の人たちが入座してきてからのやうです。ずゐぶんやかましいことをいつちやゐましたが……。習慣で、私はいまだに、あひだの時も角帯のほかは締めたことがありません。

……大序は御簾内に見台を一つ置いて、前を語つてゐる者のうしろに、次の順番の者が本を持つて待つてて、押合ひするやうにして交替で語ります。大序が紙十枚としますと、奥を五枚までシンが語ります。その前を二枚目が一枚、次が半枚、あとは幾くだりづつといふ風な割当てで語るんです。三味線の方も同じやうに弾いては退き、弾いては退き、交替いたします。これはめいめいに三味線を持つてゐます。役の稽古は大序のシンにして貰ひます。

……津太夫[ししよう]の宅へも二三人は、お素人の連中さんが稽古に見えてゐました。そのお稽古を聴くのが私どもの勉強の一つでした。浄瑠璃の力倆[ちから]だけは三味線は弾けるもんだと申しますが、私も後年江戸堀時代に、生活のために、津太夫[ししよう]のお許しをいたゞいて--ひとを稽古すると思ふな、自分が稽古すると思つてやるんなら、とお許しが出たんですが--暫く連中さんの稽古をいたしてをりました時には、どうもお素人衆の稽古にはタヽキでは工合が悪いので、自分で怪し気な三味線を弾いて、手の廻はりかねるところは拍子を叩いたり、時には口三味線で補つてをりましたが、どうにか弾けるには弾けるものなんです。津太夫[ししよう]は割に上手に弾かれました。私どもの稽古は、門弟だからといつて、その師匠にして貰ふわけのものではなく、たいてい、ほかの三味線弾きさんにして貰ひます。ですから、そんな折に津太夫[ししよう]の浄瑠璃を聴くのが、大切な勉強だつたんです。……妙なもんでして、今の私がやはりさうですが、遠くからくる者には稽古をする気になりますが、どうもこの、内の者にといふと稽古がしにくいものなんです。それでも、ずつとあと、私が古靱太夫を襲名の前後頃には、よく津太夫[ししよう]に聴いて戴いて稽古をして貰ひました。太夫は芝居の方の責任がありますから、役の稽古は、お願ひすれば誰方にでもして戴けましたが、私が一番多くお稽古に預かつたのは、なんと申しても松屋町の師匠(絃阿弥)です。清六さんに弾いて貰つてゐるあひだは、興行毎に欠かさず清六さんと連れ立つて伺つとりました。その後も、御在世のあひだお稽古に預かりました。

……津太夫[ししよう]は小音でしたので--御霊の文楽座は、舞台際にコミで這入る割場といふ客席がありましたその真上が楽屋の三階になつてゐて、そこで三味線の調子を合はしたりするのが、開演中だと、どうかすると客席へ聞えてくることがありました。それが邪魔になるので大変やかましくいはれました。それで津太夫[ししよう]が出てゐられる時は、皆が気をつけてゐたやうですが、ときどき、ウツカリ三味線の音をさして、若い者がお叱言を喰つてゐました。

小音ではありましたが、世話語りの名人でしたので、津太夫[ししよう]が出られると、客席が鎮まつて、見物のはうから耳を寄せられました。語り込んでこられるとお声もよくとほりました。……今と違つてその時分の文楽では、おんなじ役は三年目か四年目でないと廻はりませんでした。ですから、当り芸の時には、それを目当てに見物が見えましたので、熱心にお聴きになりました。それがお仕打の方針でもあつたんです。……まことにウレイのよく利く浄瑠璃でして、「天王寺村」(極彩色娘扇)とか「鰻谷」(桜鍔恨鮫鞘)とか、いふやうなものがよろしゆございました。--「鰻谷」は、大隅さんなんかもなかなかの鼻息で、わしにはそれに似通ふた體験があるんで、わしの「鰻谷」は……といつてられましたが、いはれるだけあつて、なるほど聴いて面白いものではありましたが、津太夫[ししよう]のほど哀しい気持を誘ふものではありませんでした。大掾さんのでも、どちらかいへば奇麗ごとで、「鰻谷」ばかりは津太夫[ししよう]のが誰のよりも、妙にいぢらしく聴かれました。「天王寺村」でも、楽屋の者がよく泣かされたもんです。さうかといつて、たとへば「廿四孝」の三段目、四段目といふやうなものもおやりになりました。声がなくても、ぬけつくぐりつ四段目は四段目の風に語られました。狐火の「逢ひたい見たい」でも、じゆうぶんに届かされました。三段目なども奥へゆくほど巾が広くなつて、お得意のばばさんが出ますし、横蔵もじゆうぶん強く語られました。なんでもやられたんです。……津太夫[ししよう]がよくいはれたのは、耳障りのせぬやうに、といふことでした。「妻は涙にしようだいなく」を「しようたいなく」とやつてるのがゐますが、これをやかましくいはれました。

痔持ちで、床[ゆか]で私どもが普通に用ひます尻当ての替りに、パンヤを詰めた革の輪を使つてゐられましたが、しよつちう手をやつて据はり工合を直してゐられました。それから津太夫[ししよう]には、扇子の根元を握つてコツコツ見台を叩かれる癖がありまして、見台がそこんとこだけ瑕だらけになりました。

……津太夫[ししよう]は前申したやうに優さ形の風采の上品な方で、楽屋では「お公卿さん」といふ緯名でとほつてました。いつも凝つたものを召して、キチンとした身形[みなり]をしてらつしやいました。

津太夫[ししよう]は本名を桜井源助さん、ご内儀は初代清六さんの娘さんで、鶴沢きくといはれました。入婿ともつかず、しまひまでどちらも姓を替へずに桜井と鶴沢でとほされました。こんな内、なんや、と津太夫[ししよう]はいつてられました。

ご内儀は、さいしよに初代の新左衛門さんに嫁づいてられたんですが、新左衛門さんが歿くなつてから津太夫[ししよう]と御一緒になられたんです。奇麗な方でした。--新左衛門さんとの仲に出来た娘さんのおあいさんといふのが、九市さん(後に三代団平)に嫁づき、その後九市さんと別れて大隅さん(当時初代春子太夫)のおかみさんになつたんです。おあいさんと九市さんのあひだに出来たおとくさんといふ娘さんを、津太夫[ししよう]の家へ引取つて、可愛がつて一緒に暮らしてられました。……今の四代清六君の歿くなつた細君は、このおとくさんの娘だつたんです。

……その頃津太夫[ししよう]には、伊丹幸の、たしかお幸さんといつたいい人があつて、この人も奇麗な人でしたが、それが、しよつちう家庭の悶着のたねになつてをりました。ご内儀は内娘で苦労知らずで育つた方だけに、どちらかいへば気侭なところもあり、それに人一倍悋気ぶかい質でした。--大掾さんのご内儀のお高さんの賢夫人振りと、松葉屋さん(五代目広助)のご内儀が万事に御大層で、外出の時は日傘をさして、片手で軽く褄を持ち、いつもお供をつれてシヤナリシヤナリ歩かれる。銀行へ金の出し入れに行かれる時は、窓口で、門弟の者に左右から垣をつくらせるといつた工合なのと、津太夫[ししよう]のご内儀の額の角とは、なんとだつたか蔭で名前がついてたくらゐで、当時斯界のお偉がたの奥方の三名物になつてたんです。--大小の低気圧はふだんのことで、折には掴み合ひの騒ぎも持ちあがりました。表を茶見世に使つてられたので、住居は極く手狭で、梯子段のある二畳と、奥の四畳半、それだけでした。私どもは二階にゐたんですが、ある時も、階下[した]のドタンバタンの気配に駈け降りて止めに這入る途端に、四畳半の隅の三つ足に載せた水屋の上に置いてあつたお櫃を引つかけて転がしたもんで、そこら中にご飯がぶちまけられ、その騒ぎで喧嘩のはうはケリになつたことがありました。……迎ひの俥が法善寺の西門のはうへくる時は、芝居へご出勤といふので、なんのこともありませんでしたが、たまたま東門へ迎ひがくると、たちまちご内儀の柳眉がけはしくなりました。をかしな話で、西門から出たところで、どつちへだつて廻はれる筈ですのに、ともかく東門といふと事面倒だつたんです。お帰りの時もおんなじでした。……奥で、ぽんツ、ぽんツ、とヤケに煙管を叩く音がして、「おかへりツ」といはれる声が険を含んでゐる時には、私どもも蔭で首を縮めたもんです。これには津太夫[ししよう]も相当苦労してゐられたやうです。

……入座した翌年(明治二十三年)の十一月興行に、はじめて床[ゆか]を勤めました。役は「苅萱桑門筑紫𨏍」の高野山之段で掛け合ひの石童丸、苅萱は綾太夫さんでした。この時の三段目の切 宮守酒」は津太夫[ししよう]が勤められました。……番附を見ますと、越路さん(摂津大掾)たちは東上されて留守になつてますが、この時の番附に載つてゐて存命してるのは、鶴五郎の清八、小庄の友次郎、津葉芽の私、三人だけです。あとはみんな故人になりました。……この時は、子供太夫が床を勤めるのは、稲荷文楽軒以来はじめてのことだといふんで、大変に評判していたゞきました。まだ大序にゐる子供の私が、右のやうな抜擢に預かつたのは、当時文楽座の顧問のやうになつてゐられた山中安次郎さんと申す方のお口添へがあつたからで、山中さんは淀屋橋筋の平野町北へ入つたところで呉服屋をなすつてたんですが、文楽では大変お顔が利きました。可愛がつていたゞいたので、よく遊びにいつて泊めて貰つたりしてをりました。

山中さんは歌舞伎の方にもいろいろご贔負関係があつて、鴈治郎さんとは別懇にしてゐられましたが、清八君の話にもあつた、梅屋敷の成駒屋の別荘へ稲荷祭りかなにかの催しの折にふたりで行つて、鶴五郎の清八君に三味線を弾いて貰つて浄瑠璃を語つたのはこの時分のことで、それも山中さんが招んで下すつたんでした。

その時は、昼中遊んで、夜になつてからでしたが、「玉藻前」の三段目を語りました。奥の「双六」のところへきて、三味線の音がしなくなつたのに気がついて隣を見ると、鶴五郎君は三味線を前に措いてシクシク泣いてるんです。

「どないしたんや?」

「忘れてん……」

「忘れるいふことあるか。弾きんかいな。もう、あしたから遊べへんで……」

なんていつたもんです。「もうえゝ」「もうえゝ」とお客さんがたに宥められて、ふしようぶしよう、そこまでで浄瑠璃をやめたんですが……清八君は私より一つ齢したですから、ことし六十九歳になる筈です。とんだ昔咄です。

その暮の因講で、例の泥酔の失敗をやつたんですが、それも無事に表沙汰にならずにすみ、一月の本興行からは首尾よく大序も抜けたんですが、母の病気で、その月の末に私は東京へ帰りました。

……母の病気は、帰つてみるとたいしたことはなく、程なくよくなりましたが、家はスツカリ零落して、ひと頃は筆銀の親方で鳴らした父も、いまは母と二人ツきりで差向ひで仕事をしてゐる體たらくでした。姉は芸者の卵にいつてて家にゐませんでしたが、幼い妹が二人をりまして、私は下の妹をおんぶして炊事の手伝ひもしなけやなりませんでした。……これで、ご飯も炊きますし、なんでもやりますよ……。その時私を呼び戻したのも、母の病気を機会[しを]に、つまりは手元でいくらかでも稼がしたいのが親どもの腹だつたんです。そんなわけで、私は暫く東京にゐて、また寄席へ出ることになつたんです。

こんどは子供太夫の私が真打で看板をあげまして、二枚目がチヤリ語りの靱木太夫さん、三枚目は--スケ場といひますが、紀州の筆太夫さん、四枚目が美浜太夫さんといふ顔ぶれでした。大阪から吉十郎さんを呼んで私の三味線を弾いて貰ひました。看板をあげるについて吉十郎さんは勝兵衛を名乗られました。出し物は毎日替りで十五日興行でした。出し物の稽古は吉十郎さんにもして貰ひましたが、その時分でも十五や二十ぐらゐは私も知つとりました。……半年余りさうやつてをります内に、播磨太夫さんの一座に私が加入することになりまして、吉十郎さんは帰阪され、仮に名乗つてられた勝兵衛から、もとの吉十郎に戻られました。播磨さんの一座では、二枚目が綾瀬太夫さん(初代)で、私が三枚目。三味線は野沢語龍さん(後に鶴助)に弾いて貰ひました。播磨さんの三味線は息子さんの紋左衛門さんが弾いてられました。……睦といふ組合がありまして、それに加盟してゐる市内各所の寄席を順ぐりに打つて廻はりました。横浜へもまゐりました。鉄の橋のたもとの角にあつた、大きな蔵造りの「富竹」といふ席を憶えてゐます。……播磨太夫さんは大変に人気がありましたので、いつもお客がミツシリ見えました。よほど不入りの時でも二三百人は降りませんでした。この時分、播磨さんで木戸が四銭か五銭、あとでは八銭だつたやうに憶えてます。寄席のはうで客一人に一銭五厘か二銭を刎ねたあとが楽屋のみいりになるんで、そのなかから真打、真打の三味線、二枚目ぐらゐまでがきまつた歩合を取り、あとはあたま割りにわけることになつてゐました。私は二厘だつたか三厘だつたか貰つてました。歩合が五毛上がるといふことが、なかなかやかましくいはれたもんです。それでも五百と這入ればそこそこになりますので、当時のことにしては家計の足しにもなつたわけなんです。--大阪へまゐる前に、小津賀太夫を名乗つて十一歳ではじめて高座へ出ました頃は、津賀太夫さんの木戸が三銭、私の歩合が一厘でした。--

播磨さんの一座にをりました時には、真打がすむまでは楽屋に勤めてをりましたので、十時ごろ終演しても、所によつては浅草へ帰るのが十二時すぎ、どうかすると一時ごろにもなりました。その時分は、鉄道馬車だと浅草から下谷の山下までが一区で二銭、俥は相当長丁場でも五銭から七銭ぐらゐが相場の時代でしたが、四谷、牛込あたりからでも毎晩テクテク歩いて帰りました。家が馬道の通りを路地へ這入つた奥の、観音さんの寺内にあつたもんで、路地の途中に墓場があつたりして、夜はちよつと気味が悪るかつたんです。墓場へ猫の死んだのでも捨てるのか、雨降りの晩なんかには燐が燃えたりすることもありました。それが怖かつたので、雨の降る晩には、毎晩帰りがけに食べに寄ることにきめてた、路地の表の牛飯屋のおかみさんか娘さんに家まで送つて貰ひました。--牛飯は丼に盛るやうに入れたのが一杯一銭で、二杯も食べれば満腹しました。

……十五歳の春でしたが、お召にあづかつて、綾瀬太夫さんと一緒に霞ヶ関の有栖川宮邸へ伺候して、大宮さまの御前で、綾瀬さんが「忠臣蔵」九段目、私は「日吉丸」三段目を語りました。三味線は綾瀬さんは豊造さん(初代)、私は語龍さんでした。その後「加賀見山」の「長局」を語るたびに、この時拝見した宮邸の有様が眼に泛ぶんです。……ところどころの柱に金網の行燈がかゝつた巾広い長いお廊下に、あひだをおいてお局の部屋が竝んでゐて、どの部屋の前にも廊下に長持が置いてありました。若いお女中は髪は高島田、帯はやの字、齢のいつた方も笄をさし、薄化粧をして、みな裾を引いてゐられました。芝居で見る「長局」そつくりなんです。大宮、妃殿下、若宮、お揃ひでお出ましの、広い二た間つゞきの奥のお座敷で、大きい毛氈を敷いてある上で同室で浄瑠璃を語りました。大宮さまは白羽二重のお召物を召してゐらつしやいました。次の間のはうに大きな真鋳の獅々足の火鉢が置いてあつたのを憶えてゐます。

……その年の暮に、私どもの一家は赤坂の山王下へ引越しました。越した家の隣りに、江戸芳といふ名の売れた仕立物の名人が住んでゐられました。侠客肌の江戸ツ子で、本名を松本芳太郎さんといひました。私がその翌年の三月、その頃団平さん、大隅さん一座の太夫元だつた神戸の播半、服部へ養子にゆくことになつたのは、この江戸芳さんのお口つぎだつたんです。--江戸芳さんは、ひと頃大阪へ見えて南地に住んでゐられたこともありました。--

……さよですなあ……その時分観音さんの境内にあつたものといふと、デロレン祭文--法螺貝を吹いて、錫杖の錫をチヤリン、チヤリン、と鳴らしながら祭文を語つてました。ときどき竿のさきに笊を括りつけたのを突き出してお鳥目の催促をするんですが、それが出ると、立つてる人が散らばりました。それから砂書き。砂を握つて地べたへお題目だとか、いろんな字や絵を素速くかいて見せるんです。「けつなんみようほうれんげヱきよ」なんていひながらお題目を尻から逆に書いたりしましたが、まつたくうまいもんでしたよ。蓋にいくつも穴をあけた平たい箱の穴から、赤や青の色砂をこぼして、ちよつと振るやうな恰好をして蓋をあけると、中に緋の袴の上﨟の絵が出来てゐるなんてこともやりましたが、これは仕掛けがあつたやうです。砂書きの文句のあひだに「さあ、投げたり、投げたり」といふ文句をはさんでお鳥目のさいそくをしてゐました。それから居合抜きをやつてゐました。木綿の紋附に袴、襷がけといふ恰好で、三宝の上に立つて、一間ぐらゐもあるやうな刀を抜きました。これには口上いひが附いてゐて「あいあい、さようでござい」なんて口上をいつてました。これは歯痛の薬を売つてたんです。手妻師もをりました。それから覗きからくりだとか……いろんなものがありましたよ。このあひだまであつた大きな唐傘を立てゝおばあさんが、鳩にやる豆を売つてた、あれはその時分も一しよでした。

……凌雲閣へですか? あがりましたとも。いちども十二階のてつぺんで地震に遇つて、竿のさきで振り廻はされてるやうな怖い思ひをしたことがありますよ。

……さいしよが、この母の病気で帰京した時で、十四歳の春から十八歳の六月まで文楽座を離れてをりました。……まへ申したやうに播磨太夫さんの一座にゐて寄席を勤めてをります内、十六歳の三月、服部の養子になることに話が纏まりまして、団平さん、大隅さん一座の東海道巡業に加はり、八月に神戸の養家へ這入つたんですが、その年(明治二十六年)の十一月一日に、養父はまだ四十二歳といふ男盛りで、思ひがけなく急逝いたしました(戒名 釈浄華)。養父は当時休場してゐた彦六座を再興して経営するつもりで、その交渉中に亡くなつたんですが、花里さんが経営を引受けて、稲荷座と改称して開場することになりましたので、その後養父の兄さんの六三郎さんが附いて中国筋から四国を素浄瑠璃で巡業中だつた一座は、巡業を打切つて帰阪いたしました。稲荷座は翌年の三月に五代目弥太夫さんが櫓下、大隅さんが庵[いをり]で蓋をあけました。私も九月まで出勤して同座を退座いたしました。その後は神戸の養家へ帰つてをりましたが、養母との折合ひがもう一つ、よくありませんで……といふのも、つまりはこつちが悪るかつたんですが……けつきよく養家を不縁になつて、また大阪へ出てきたのが十八歳の四月、津太夫[ししよう]に縋つて復座を計らつていたゞいて、六月興行から文楽座へ再勤いたしました。

……短い縁でしたが、服部の養父は私を可愛がつてくれました。大柄のあばた面で、躰中に刺青[ほりもの]がしてあつたりするんで、ちよつと見は怖さうでしたが、至つて気のよい人でした。……養父の人柄なんかを考へますと、刺青なんてものは、どつちかいふと気の弱い人が、睨みを利かすためにするんぢやないかと思ひます。養父のは、背中に水滸伝の魯智進だつたかを彫つて、おなかにシヤリコウベ、左手に登り鯉に稚児、右手はなんだつたか、両手とも手首のところまで彫つてありました。一面に朱が入れてあつて、見事なもんでした。その頃東京で、この刺青の仕上直しをやつたんですが、それが亡くなる因になつたんぢやないかと思はれます。大阪の播半から出られた人だと聞いてゐます。……その頃養父の番頭をしてた「清やん」といふ人が、あとで本町橋のスキヤキ屋の「あみ清」をやつたんです。大阪でバタ焼を始めた元祖です。

養母はやかましい人でした。服部の家では北長狭通で播半の家号で料理屋をしてゐたんですが、内箱の芸者も置いてゐました。中検の芸者もしよつちう出這入りしてゐました。芝居を休んで養家にゐるあひだには「うちのしようばいに若い者は邪魔や」と養母によくいはれたもんです。養母は二階で食事をするんですが、一緒に食べるのが気詰りで、私はいつも階下[した]で別に食べてましたが、留守だとおしへられると二階へあがつて食べました。飲んでやれで、酒も飲みました。……その時分は臨検といふことを頻繁にやりまして、芸者が客と泊つてゐると、芸者を連行して、まつぴる間でも元町の通りを、手縄でしよつぴいて行くといふ時代でした。養家へ臨検がくると、座敷から芸者が、階下[した]で臥てゐる私ンとこへよく転りこんできました。私ンとこへ調べにきても「私はこゝの息子です」といへばそれですんだんです。そんなことから、なにしろこつちも若かつたもんで、つい関係ができたりしたのがありました。そんなことなんかも養母の機嫌に逆らつたんです。……古靱を襲名した頃からは、また行き交ひをしてをりました。つい戦災前までは達者でしたが、播州の田舎へ疎開されたと聞いただけで、その後の消息を知りません。在世なら九十歳からですが……。

私が養家にゐるあひだに、東京で芸者に出てゐた姉も神戸へやつてまゐりまして、養家の世話で中検から出まして、東京から両親を呼びよせて一緒に暮らしてをりました。姉は清元をやつてをりましたが、その頃中検に清元では梅吉さんといふ大姐さんがゐました。あとで道八さんのおかみさんになつたひとです。

大阪へ出た私は、安堂寺町の心斎橋を東へ這入つた路地中の、六三郎さんの心やすい長唄の女師匠の内に飯代で置いて貰ふことにいたしました。ご亭主は屋根職でした。……その時分のことですが、いつたい私はその時分から芝居の客席へご挨拶に行つたりするのはどうも苦手で、なるだけ行かないやうにしてましたが、無性に酒が飲みたくて懐に金がない時には、背に腹は替へられず、識つたお顔を捜してご祝儀を拾ひにいつたもんです。「おこしやす、師匠がよろしゆ申しとります」とご挨拶すると、たいてい五銭か十銭ご祝儀に有りつきました。それが普通の相場でした。しかしまたその時分には二十銭もあればちよつと飲めたんです。御霊筋の梅月で--その時分は西側にありましたが--天婦羅が八銭、めしが三銭、酒は一本六銭か七銭でしたからね。……三十九歳で三段目語りになつてからは絶対に客席に出ません。もつとも杉山さんの桟敷へはまゐりました。それから昭和四年に只今のところへ文楽座が移つた開場式の時にも出ましたが、そのほかに出たことはありません。……媚びるといふことが嫌ひなんですよ。

……二度目に退座しましたのは二十歳の【明治三十年】三月で、その時の文楽座の狂言は「菅原」の通し、私の役場は「車曳」の掛合の杉王と「柘榴天神」の口で、両役とも初役でしたが、その興行のさなかでした。前後の役のあひだにだいぶん時間があきますので、そのあひだにと思つてある日叶太夫(後に七代目春太夫)とふたりで桜ノ宮へ花見にいつたんです。桜ノ宮へまゐりますと、恰度せんの司太夫(前名呂瀬太夫)が連中さんと花見にきて、飲んで騒いでゐるのに捉まつて、仲間入をさせられたはよかつたんですが、下地は好きなり、うつかりと時間を過ごして気がついた時は、とつくに文楽がはててゐる時分でした。

翌日文楽座へまゐりまして、その一件で首落ちだと聞くとそのまゝ、神戸の姉の家へ行きまして、なんにもいはずに姉から旅費を借りて、父を連れて匆々に上京いたしました。……この時だつて、すんませなんだ、とひと言謝まればなにも文楽を出なくつてもすんだんですが、私はどうもこの謝まるといふことのできない性分でして、その時にかぎらず、ものごゝろがついて今日まで、両手をついて謝まつたなんてことは一度もありません。……父を連れて上京したのは姉にばかり世話をかけちやわるいと思つたからなんですが、二た月とたゝん内に降参して、また姉ンとこへ戻したやうな始末でした。

……東京へまゐりまして、父の筆職の弟子の家へ著き、播磨太夫さんの一座へ戻ることになつて、座中の磨喜太夫さんに見つけて貰つた三十間堀のほとりの二階へ移りました。間もなく持ちきれなくなつて父は神戸へ帰しましたが、それからもずつと窮迫をつゞけてをりました。つい煮炊が億劫なもんで、屋台見世のてんやもんを漁つてばかりをりましたが、食ふのに追はれて、着物一枚拵へる余裕がありませんでした。着附が木綿の盲縞で張紋だつたのを幸に、紋を剥がして着たりして凌いでをりました。なあに……その時分二円五六十銭も出せば二子が一反あつたんですが、それが買へなかつたんですよ。……毎晩遅く、寄席の帰りに屋台のものばかり喰つて腹を拵へるといふ不養生が祟つてか、その内に病気に取憑かれまして、播磨さんをご贔負の浅草の

熊坂病院の院長さんに診ていたゞくと、大事にしないと癒らない、といはれたのにスツカリ嚇かされて、命が惜しいばつかりに、毎朝八時までに三十間堀から浅草の須賀町まで、一年半通ひ詰めました。いつか熊坂先生の奥さんが、つばめさんのお茶碗消毒してきなさいよ、といつてられたのを耳に挟んだことがありますが、いま考へると肋膜をやられてたんだと思ひます。……そのあひだも休むわけにはゆきませんので、高座はずつと勤めてをりましたが、悪い最中には、欲にも十分間以上は浄瑠璃が語つてられませんでした。ある時も番頭の鹿野さんが播磨さんに、どうもつばめの容子が面白くないやうだから、今の内に大阪へ帰したはうがいゝんぢやないか、といつてられるといふことを聞いたので、この一座に私といふ人間が要らないといふんなら致方ないが、さうでないんなら、どうかこの一座で死なしてほしい、と鹿野さんに頼んで、そのまゝ置いて貰つてたんです。--鹿野さんは安兵衛といはれ、もともと京都の本屋さんだつたのですが、浄瑠璃を語られまして、鹿太夫を後に都太夫と改めて舞台を勤めながら、その頃は播磨太夫さんの番頭をしてゐられたんです。

……さうやつて無理をしてたんですが、幸に私の躰もよくなり、近くへきたらといはれて、神田神保町の鹿野さんの一軒おいて隣りの三畳を間借りして移りました。暫くそこにゐて、また近所の二階へ替つたんですが、こんどは階下が俥屋さんで、それからは、宵から二軒廻はつて三十銭の約束で、この人に曳いて貰つて俥で出勤いたしました。つまりお家主さんの俥に乗つてたわけなんです。鹿野さんは私の会計をあづかつて、いちいち小遣帳をつける面倒まで見てくれられました。その時の小遣帳をこなひだまで残してあつたんですが、俥賃が十なん銭、毛繻子の襟が七銭五厘……なんて今見ると嘘みたいなことが書いてありました。--鹿野さんは後にまた京都へ帰つて、京極の寄席で娘義太夫の興行をしてられたこともありました。その時分に、よく鹿野さんへ遊びの金を借りにいつたもんです。なにしろものの安い時分で、芸者の四五人も料理屋へ連れてつて飲み食ひをして、ご祝儀も出して、十五、六円で事が足つたもんです。--

……まだ三畳にゐた頃ですが、暮に播磨さんから正月着るやうに二子の紋附羽織をいただいたんですが、着物がないんで無理算段して拵へたのを、ある日留守中泥棒に、戴いた羽織ぐるみ持つて行かれました。その時は朝炊いておいた鍋の飯から、机がはりに支那鞄に裂をかぶせた上に載せといた、文鎮代用の二銭銅貨まで攫へてゆきました。どうにもしやうがないので、松の内を楽屋でくすぼつて暮らしましたよ……。

……播磨さんの一座に、その時は三年あまりをりました。そのあひだには文太夫(三世津太夫)も上京して、暫く一座に這入つてたこともありました。来たい、といつてきたので、上京の旅費もこつちから送つたんです。みな、首が廻はらなくなると出稼ぎをしたがつたものなんですよ。

私は二十三歳(明治三十三年)の六月に帰阪して、文楽座へ三度目の入座をいたしました。津太夫[ししよう]からも再三戻つてこい、といつて手紙をよこされたもんで、私もその気になつたんです。

帰参してはじめての、七月興行の私の役場は「関取二代鑑」の「秋津島内」の中で、はらはら屋の呂太夫さんの端場でした。長いあひだ出てゐた者にいきなりいい役をつけたといふんで、この時は楽屋でだいぶんぶつぶついふ者もあつたやうです。

帰阪した当座は難波新地の五番丁で、知合ひの二階に居候してたんですが、ある時そのおばあさんが、たいしてわる気でいつたんぢやないでせうが、近所の人に、この頃うちに居候がゐましてなあ、と話してゐるのを小耳に挟むと、ぐつと癪にさはつて、懐にその時たつた五厘しかなかつたんですが、すぐそこの内を飛び出しツちまひました。それから、贔負先へ出入で顔馴染の髪結ひさんの世話で、靱中通の横堀にさう遠くない南側の、その髪結ひさんの住んでた路地の中の家を借りたんですが、これがはじめて自分で一戸を構へた家だつたんです。入口に台所、あがりばなが二畳、奥が三畳に梯子、二階が三畳、といふ家で、家賃が二円五十銭でした。筋向ひが髪結ひさんの家でした。--あとで家内を貰つたのもこの家でした。神戸から両親も呼んで一緒に暮らしましたが、母はこの家にゐるあひだに歿くなつたんです。

……その時分私の乱行がすこし募つてをりまして……と申しても、いつたい私は酒ではよく縮尻ましたが、女で縮尻つたことはこれでもないつもりなんですが……つまらないお話をついでにしますと、その路地はコの字のやうな形になつてて、表通りに入口が二つあつて、あひだは一方から出這入りして、片方は戸を閉めてありました。出這入りするはうに二三軒と、曲つたところに三四軒、蔵のうしろやなんかに挟まつて家が竝んでゐて、閉めてあるはうの路には家はありませんでした。私の借りてた家は曲つた奥の端の、閉まつた路の突当りに接したところにあつたんです。路地口は夜は戸締りして、呼りんを引つぱるやうにしてありました。まだ両親を呼ばぬさきでしたが、私は好きな女には出這入りするはうの入口ををしへ、遇ひたくない女には閉まつてるはうををしへておいて、遇はない工夫をしたもんです。ある時も生憎その閉まつてるはうををしへてあつた相手に、押かけに暫く家へ這入りこまれて往生したことがありました。……女房を貰つたのも子供が出来たからで、私はたとひ相手が女中だらうとなんだらうと、子供が出来れば女房に持つと、前からこゝろできめてゐたんです。家へ入れるまでに長男の太郎が生れてたんです。

……酒は日に一升はあけました。コロリと空いた一升瓶を放り出すのを見ると、母は眉をひそめて、この子の大酒は、みんなあんたの遺伝でつせ、といつて、よく父を責めたもんです。ある時も、母にそれをいはれてしよげてゐる父が気の毒さに、ものの四五日も酒を遠慮したことがありますが、それも三日坊主で長つゞきしませんでした。いくら酒の安かつた時分にしても、そのために輪をかけて世帯も苦しいところから、連中さんの稽古もはじめたわけなんです。その時分文楽座から貰ふ給金が、十五日で二円五十銭でした。一日に一円貰へる身分に早くなりたいと、あけくれ思つたもんでした。

……はじめて津太夫[ししよう]の端場を語つたのが、帰参した翌年【明治三十四年】の九月。役場は「伊勢音頭」の「油屋」の中で、それからは綱造君が私の合三味線になつたんですが、その時分私ぐらゐの若い者に合三味線がつくなんてことは、ないことだつたんです。その時分の綱造君はまた奇麗でしたからね……。

(師は言葉をはぐらかすのであるが、当時若手の花形で且つ美男であつた津葉芽太夫に、美男の三味線綱造を配し、この一組に人気を呼ばうとしたのが仕打の意向であつたと推察される。)

……母は三十六年の二月四日に歿くなりました。はじめは家で臥てをりまして、厠がそとにあつたもんで、私が負ふてつれてつたりしてをつたんですが、熱がさがらないので大阪病院へ入院しまして、一週間ほどして病院で息を引取りました。五十一歳でした。入院中の母の世話は、東京の妹がきてしてくれました。病院へ見舞ひに行つた帰りには、行きしなに包んで持つていつた着物と着替へたことや、遺骸を病院からすぐ火葬場へ運んだことなど考へますと、母の病気は窒扶斯だつたんだらうと思ひます。あらためて家から葬ひを出したんですが、その時分の香奠の相場はたいてい五十銭ぐらゐで、二人で五十銭といふのも普通にありました。一円といふとよほど張つたはうでした。そのかはりまた、手桶に入れた花が二十五銭、人夫附で五十銭といふ相場でしたので、戴いた香奠は全部花にいたしましたもんで、暮らし向きに似ず、葬式はわりに立派にできたつもりです。行列は横堀を渡つて、備後町の御霊南門筋の角にあつた中村さんといふ中風薬を売られるお内が津太夫[ししよう]のご贔負だつたので、そこの前をとほつて文楽座の表の御霊まへの通りへ出まして、それから野田の清風寺といふ寺へまゐりました。

……連中さんの稽古をするにつけて、江戸堀の表通りへ引越したんですが、前の家からさう遠くなかつたことと、お向ひが紺屋さんだつたことは憶えてますが、どうも場所がはつきり思ひ出せません。

父は母の遺骨を持つて、その頃厦門[アモイ]へ行つてた姉ンとこへ出かけて行きました。--播半の養父の二号さんだつた人が、養父の死後、厦門の鼓浪嶼[コロンス]といふところで万里軒といふ料理茶屋を開業して、噂には厦門一番と聞いてゐましたが、姉も早くからそこへ行つてたんです。両親は私ンとこへくるまでは、楠町の楠公さんの裏で、姉の仕送りで暮らしてたんです。その頃父が道楽におもとをいぢつたりしてゐたのを憶えてゐます。

……連中さんは多い時には二十人ぐらゐ見えてゐて、怪しい三味線を弾いてお稽古をしてゐましたが、私は今でこそ出無精で、出演のほかはおほかた引籠つて暮らしてをりますが、その時分はよく出歩いたもんでした。ふいと気が向くと自制しきれなくなつて、連中さんの稽古もすつぽらかして、一升瓶を肩にフラリと家を出て、あてどもなく足にまかして歩きまはるんです。西宮へんまで足をのばして海岸へ出て、波打際をジヤブジヤブ歩いて帰つたこともありますよ。

……そのつぎの三度目の休座は、二十八歳の七月から翌年の二月まで、これは修行かたがた巡業に出ましたまでで、べつだん事情があつたわけではないんです。京都の路太夫さん、花勇、千代太夫、須磨太夫、大四郎、友三郎といふ顔ぶれのところへ私と綱造君が参加して、広島から九州各地を半年余り巡業いたしました。--路太夫さんは不遇に終られましたが、大掾さんのお弟子で、前名を越代太夫といはれて三代越路さんと同門だつたんです。いい声でした。

この巡業は、今の寛治郎君のお父つあんの白井亀次郎さん--気さくな面白いお人でしたが、この人の頭取をしはじめの興行だつたんですが、さんざんのご難つゞきで、長崎でなど十五日もトヤについて大きに難渋いたしました。が、しかし若い時といふものは強気なもんで、なアに次でまた前借すりやいいんだで、長崎では綱造君とふたりで籠城十五日のあひだを十日余りも丸山遊廓へ通ひつめ、ふたりともたゞさへ乏しい財布を底まではたいてしまひました。綱造君の贔負の有之さんて方--しやがれた粋[いき]な声で浄瑠璃を語られましたが、この方に連れてつて貰つたのが病みつきになつて通ひ出したんですが、楼主がまた面白い人で--鬼笑楼といひましたが--一度うちの妓[こ]どもたちに浄瑠璃を聴かしてやつてほしい、と楼主に頼まれて、花魁の部屋へ内中のお女郎をあつめて綱造君の三味線で浄瑠璃を語つたこともありました。その時分の丸山は、勘定は上等で、酒も飲みたいだけ飲んで泊りが十円、その次が七円五十銭に五円だつたかでした。しまひには、ふたりともすつてんてんでしたが、遣り手のおばさんが裏木戸から内しよであげてくれるやうにまでなりましたよ……。

田舎へ這入りますとたいてい蓆小屋でしたんで、開演中でも雨が降ればやめなけりやならず、三日の興行が雨で五日になり六日になることも稀らしくなかつたんですが、口は預けてあつても、その都度それだけ懐は苦しくなるわけです。木戸札を差出すだけの小さな窓を切つた横に蓆を一枚垂れた、鼠木戸といふものを、この巡業の蓆小屋で私ははじめて見ました。……小倉から呉へ出て、そこで三日ほど打ちまして、それを打止めに帰ることになつたんですが、帰る旅費を工面するのに、見台や着類を質に入れたり売つたりしなけりやならない始末でした。京阪へ帰る者は、汽車より船のはうが安いので、みな船で帰りました。私は弟子の津路太夫をつれて--はじめての弟子で、その時分に私に弟子がゐたんです--千代太夫が広島へ帰るので一緒の汽車で広島へ出て、向うへ行つてからの贔負の大本さんへまゐりまして、同家でひと月余りも津路太夫とふたり厄介になつてをりました。見世の名も大本といつて、お茶屋さんで、女将をおたつさんといひました。

……四度目の帰参で、【明治三十九年】三月興行からまた文楽座へ出勤しましたが、江戸堀の家は留守中に家内が勝手に畳んでしまつて、帰阪すると家なしになつてゐました。旅先から一文も送金しなかつたんですから無理もなかつたんですが、父が筆の仕事に使つてた板に、丹誠して三つ紋を彫つたりして拵へた仏檀--私どものはうでは戒檀と申しますが、それまで売飛ばしてありました。さしづめ困りまして、白井さんのお宅に津路太夫と一緒に置いて貰つてたんですが、そこへ家内がやつてきて、くさツぱちの太郎を押ツつけてゆきました。かれこれひと月ほど白井さんにをりまして、御霊の文楽座の近くの吹田屋といふ染物屋の娘さん--といつても相当の齢でしたが、その人が島ノ内の畳屋町の路地に住んでられたその二階へ移りまして、津路太夫を相手に、子供を抱へて暫く男世帯をやつてをりました。その内父が厦門から戻つてまゐりまして、北区の衣笠町の、今の堂ビルの裏あたりの表通りの家を借りましたので、そこへ一緒になりまして、父と私と子供、弟子と女中の五人家内で暮らしてをりました。越して暫くしてから、その家の土間で父が卒倒して、そのまま上り端で臥て養生してゐるところへ、家内がまた生れて間のない赤ン坊の二男を持ちこんできました。それといふのが、相変らず懐が苦しいもんで金をやらなかつたからなんですが、もとから折合ひがあまりよくなかつたところへ、折が折だつたんで父はひどく怒つて、二度と内へ入れるな、といひます。それまでは別になつてても、まんざら縁が切れてたわけではなかつたんですが……それツきりになつてしまひました。籍も這入つてたんです。北のお茶屋の娘で、一緒になつた頃は髪結ひをしてゐました。離婚してしばらくして歿くなりましたが、一心寺に津太夫[ししよう]の師匠山城掾の墓がありますので、ときどきお詣りしてをりましたが、その後ある時に山城さんのお墓を拝んでて、なんの気なしに、ひよい、とうしろを見ると、家内の俗名を彫つた墓があるんです。こんなとこに墓があるのかと思つて、それからは行くたびに、そつちも拝んでやつてゐます。

帰参した年の六月興行かぎりで、大隅さん、清六さん一座の北海道巡業に参加するために、津路太夫をつれて、また文楽を退座しました。それで四へん目。巡業は八月に出発の予定だつたのがのびのびに十月になりました。一座は大隅さんがピカ一で、清六さん、私、静太夫、薫太夫、隅の太夫、九十九太夫、吉松、団友、などでした。北海道は、函館、札幌、小樽、帰りにまた函館と、満員つゞきの大盛況で打上げて一座は帰阪しましたが、私は大阪へ戻つて正月を迎へるには工面がわるいので、津路太夫を東京の大島太夫さん、仲助さんのところへ頼みに出し、自分は小樽へ引返して便りを待つてひと月ほど暮らしてをりまして、正月から東京の寄席へ出演しました。……この時にはじめて私は向島の杉山さんのお邸へご挨拶に伺つたんでした。

六月には杉山さん、後藤猛太郎伯のご斡旋で台北の市政祭に出演することになつて、お二人も同船で、大島太夫さん、仲助さんの一座と一緒に台湾へ渡りました。市政祭がすんでからも、台北、基隆、帰り道を博多、若松と打つて帰京しましたが、私は十月まで東京にゐて寄席へ出演してをりました。十月の末に、話がついて帰阪しまして、翌る月の十一月興行から、また文楽座へ出勤することになつたんです。五度目の帰参です。

……不在中に父は衣笠町から桜ノ宮のはうへ転宅してをりました。お寺の傍らの二軒長屋の一軒で、座敷から見渡す裏が一面の田圃といふ鄙びた場所でした。私は靱だつたか、江戸堀だつたかで別に家を持ちましたが、すぐまた犬斎橋の近くへ引越し、そこからまた湊橋のはうへ替つたんですが、湊橋へ行くまでのその二軒は場所が思ひ出せません。なにしろ、しばらくのあひだに、二階借りと父が借りた堂島の家を勘定に入れると、八へん宿替へしてるんですからねえ……。湊橋の家は小ましな家で、湊橋の南詰を東へ這入つたとこでしたが、そこに五年ほどをりました。別れてた家内も歿くなりましたので、どれ合ひの仲でしたが、二度目の家内もその家へ入れ、連中さんの稽古もしてをりました。

明治四十二年の文楽座の一月興行に、私などには一生勤められぬときめてゐた、大掾さんの端場の役が私につきました。役は「河庄」の中、「破れ三味線」でした。--その前月津太夫[ししよう]の端場「日蓮記」の「弥三郎住家」の中が私の役でしたが、津太夫[ししよう]の急病で、つづきに切を私が代役をしました。発病当日は急のことで御簾内で語りましたが、その褒美の役附だつたんです。--此興行は一月二日から四十四日間打続けましたが、その二月十一日に父が歿くなりました。病気は脳溢血で、父はその日風呂に這入つて、家で近所のお百姓を相手に一杯飲みながら、いつもの江戸自慢をやつてゐる最中に、発作が起つたんです。七十五歳でした(法名 金山院信宝日銀居士)。……翌々月の四月興行に、私は二世古靱を襲名しました。綱太夫が入門してきましたのもその頃で、まゐりました時は八才でした。はじめて稽古をする時に、クルツと着物の裾をまくつて坐るんで、どうしてそんな失礼なことをするんだ、と叱つたんですが、叱りながら、こりやあ落語家[はなしか]の真似だな、とすぐ気がついたんです。といふのは、綱太夫はそれまでにも浄瑠璃の稽古をしてゐて、色物の席へ出たりしたこともあつたんで、大阪の高座ぢや前へ手すりを置くので膝が見えないもんで、着物がいたまないやうにその時分落語家[はなしか]は皆裾をはねて坐つてたからです。東京ぢやあんなことはしないし、あれは行儀がわるいんだよ、といつてきかしたんでした。

……その後大正六年の五月から年一杯、関東、北陸、伊勢路、一旦帰阪して引つゞきに満洲、朝鮮を巡業した時を勘定に入れて、はじめに退座を五度と申したんですが、これが一番長い休座でしたが、退座して出かけたんぢやなかつたんですから、退座は四へんだつたわけです。前にお話した、途中から清六さんと一時別れることになつた時です。この巡業中京城で、摂津大掾さんが歿くなられた知らせの電報を受取りました。歿くなつたのは十月の九日でした。(行年八十二歳、法名 春暁院越峰摂翁居士)

……その時分は新町にをりました。二度目の家内がもと新町で義太夫[ふと]の芸者をしてたところから、お茶屋を始める話になつて、天満の連中さんからその時分のことにして二千円の資金を出していたゞいて、湊町から新町へ移りましたのが大正元年。越後町の道者横丁を東へ這入つた播半の隣りの一軒路地で、「うつぼ」といふ見世の名前で、稼業[しようばい]をしてをつたんです。--新町へ移りました年の七月二十三日に津太夫[ししよう]がなくなりました。(歿時には七代目綱太夫、行年七十四歳、法名 雲龍軒響誉津海居士)

……家内は、しつかりした、がせいな性分の女でして、稼業[しようばい]の方も取しきつてやつてをりましたが、なにによらず、とかく自分ひとりの才覚でやりたがり、我をとほしたがる性質が、私と合ひませんでした。が、女房を替へてばかりが能でもあるまいと思つて我慢してたんですが、恰度稼業[しようばい]を始めて八年目に、なにを感じたか向うから「お暇をいたゞきます」といひ出して、一応はとめたのも肯かずに出て行きました。そのちよつと前、稼業[しようばい]柄家内の名前の表札を出してあつたのを、嚊天下のやうで面白くないと思つて、私の名前の表札に替へたりしたのも気に障つたんだらうと思ひます。自分の物はそれこそ履古しの下駄から、使ひ残りの石鹸のチビたんまで持つて帰つたんですが、それでも当時の大阪朝報の花柳記事に、古靱は、二階借りから長火鉢の向うに坐る身分にして貰つた、恩義のある女房を追ひ出した、なんて書かれました。今文楽座の顧問をしてられる八木信一さんが、その頃大阪朝報に勤めてて、同町内だつたもんで「あんたとこの新聞があんなこと書いてからに……」と、八木さんを捉まへて不服をいつたりしましたが、その時は、つくづく芸人といふものは情けないもんだと思ひましたよ……。あとでは家内から詫びを入れてきましたが、こんどはこつちで応じなかつたんです。……が、どつちにしても今では時効にかかつてることなんで、当人もとつくに歿くなつてゐます。

家内がゐないとなると、稼業[しようばい]は私には苦手でしたし、二階のドンチヤン騒ぎは前から閉口だつたんで、住吉に家が見つかつたのを幸に、新町の見世は姉と義兄に任かして、私と太郎が住吉へ移つたのが大正八年。二郎は東京の学校へ往つとりました。生田(綱太夫)のお父つあんは書家で、その頃東京でしたんで、二郎はそこへ寄宿さして貰つてゐました。太郎も二郎も、ずつと手許を離さずに育ててまゐりましたが、子供には分不相応に贅沢をいたしました。それといふのが、いつたいが見え坊だつたんですね、私は……。

内にゐた仲居が銀主を捉まへたのに見世を譲つて、スツクリ住吉へ引揚げたのは大正十年の五月でした。

……そのほかにも、なんども巡業に出てをりますが、たいてい津太夫[ししよう]と一緒か、越路さんと一緒で、清六さんと私の一座でまゐりましても、この四度の退座のほか文楽座を離れたことはございません。

……ご存じでせうが清八君は若い頃能勢の妙見さんに大へん凝つてをりまして、有難いから是非お詣りしろとすゝめますもんで、私もその気になつて、ある時ひとりで参詣したんです。チラチラ雪の降る、寒い日でしたが、十八町の山道と、妙見さんからの眺望のきれいなのに感心しました。お堂へあがつてお題目を唱へてをりましたが、なんだかそれだけでは物足りない気持がするところへ、見てるとお堂のまはりをお百度踏んでる人が何人もありますので、私もさつそくその仲間入をしました。廻はつてるうちに、どうしてか、そんなことをお願ひする気持になつて、

--どうか、この四五年のうちに私の名前の上に切といふ字がつきますやうに……月に一度は必ずお詣りいたします。切といふ字がつきましたら、燈籠を一基寄進いたします--

心のうちでさういつて念じました。

その帰りに、お山を降りたとこの茶見世に憩んでをりまして、なにごゝろなく奥へきてゐるお百姓同志の咄を聴いてゐると、

「……声が出んのなら、瓦を熱うしてお臍の上へ当てるとえゝ」といつてる言葉が、ふと耳に這入りました。私も声を悪くして困つてた折でしたんで、これはいゝことを聞いたと思つて、内へ帰つてさつそくやつてみますと、これがまた覿面に効いたんです。なんだか妙見さんのお告げのやうに思はれて、ふしぎなやうな気持がしました。

翌る月は染代太夫と一緒に詣りました。

さて三度目のそのまた翌月は、詣らうと思つた日が芝居の立稽古の前日で、その日を外づすとその月はお詣りできなくなるんですが、その時分の私には別だん稀らしいことぢやなかつたんですが、能勢までの汽車賃がその日懐にないんです。それで、桜ノ宮の父ンとこへ金を借りに行きますと、何に要るんだと訊きますから、ありのまゝをいひますと、父は黙つて向うむいたまゝ返辞をいたしません。……といふのは、前申したやうに、私どもの家は本門仏立派でしたが、その頃はなかなかやかましいことを申しまして、同じ法華でも他の派から貰つたものはお供物でも捨てゝしまふくらゐで、まして他派のお寺へ詣りに行くなんてことは以てのほかだつたんです。父はまた人一倍カンカチの信者でしたので、私が妙見さんへお詣りするのが、たいへん不服だつたらしいんです。私も無理には頼まず、中ツ腹で文楽座へ引返して、楽屋へ出入のおばさんに見台を質に持つてつて貰つて汽車賃を拵へ、その日はお詣りしましたが、月詣りはそれつきりでお流れになつてしまひました。--父が在世して桜ノ宮にゐた頃ですから、古靱になるまへのことです。

ところで、それから四年ほどして、明治四十五年の五月興行に、「忠臣蔵」の「殿中刃傷之段」の切が私の役になりました。三冊目の切で五段に割つて「大序の切」に当る役場です。これで私ははじめて序切語りになり、首尾よく念願の「切」といふ字が番附の私の名前の上についたんです。さつそく妙見さんへ、お約束を果さなくちやならんことになつたんですが、それがいまだにそんなりなんです。思ひ出すと気に咎めなくはありませんが、しかし、しよつちうお題目は唱へてゐるんだからと、それを自分でいひわけにしてゐます。

たゞ今一緒に暮らしてをります姉も、宗旨のことはやかましく申すはうですので、病身でおほかたは臥てをりますが、あんたがゐるあひだは……と、仏事はすべて姉に任せつきりにしてをります。それでも私は、珠数だけはいつも離さず持つてゐますよ……。

(「切の字どころか櫓下の看板に名前が出てるとなると、妙見さんも燈籠の一つぐらゐぢやすまないことになりましたね……」といふと、師は無言で破顔--)

--名庭絃阿弥--三代目越路太夫--豊沢松太郎--鶴沢道八--杉山其日庵--石割松太郎--豊沢仙糸

……だいいちには三代清六さん。

前にも申したことですが、なんにもわからないところから、私をともかくも一人前の太夫に仕立てて下すつた、だいいちの恩人です。これはなにしろ十二、三の時分から稽古して貰ひましたからね……。

清六さんに次いで、誰方よりもたびたびお稽古に預かりましたのは、松屋町の師匠--六代目の広助、後の絃阿弥師匠--でした。

役ごとに、清六さんとふたりで稽古をして貰ひに行きました。清六さんはそのたびに新しい本を持つていつて、私が聴かして貰つてる傍らで、それへ朱を入れられます。三日ほど通つて、こんどは清六さんのお宅でまへまへからの朱章を清六さんが参照され、取入れるところはそれからも取入れて、稽古をし直します。その稽古がすむと、もう一度ふたり揃つて松屋町へまゐりまして、それを聴いて貰ひます。その時には清六さんは床[ゆか]と同じに私と竝んで三味線を弾かれます。--妙なもんで、竝んでやるとまた手ごゝろが違つてきます。向ひ合はせだと、どうしても語るはうは三味線の指遣ひに眼をつけるし、弾くはうも語るはうの口もとを見て弾くといふ風になり勝ちなもんです。

そんな時には、たいてい松屋町の師匠は「うん、それもえゝなあ……」といはれるのがきまりで、「いかん」といはれたことはありませんでした。

……ひとによつていろいろ違ふもんで、ひと頃新左衛門さんに弾いて貰つてた時分、やはり一緒に松屋町へ役の稽古に行つたことがありますが、清六さんのきつちりしてゐられたのと反対に、新左衛門さんは一向構はれぬ質で、本も朱の這入つた古いのを持つていつて、それへ書き入れをされました。本に書き入れがし憎いと、懐から撥巻の紙を出してそれに書いたりしてられました。新左衛門さんはその頃京都の木屋町に住んでられましたが、わざわざ役の稽古に行つても、こなひだ一ぺん合はしたよつて、もうえゝやろ、といつた調子で、これはまた恐ろしく稽古嫌ひでした。春子太夫さんをあれほどに取廻はして弾いてられた方でしたんで、合三味線になつて貰つた時は楽しみにしたんですが、そんな風なんで、修業盛りの私には物足らない時がありました。

そこへゆくと松屋町の師匠は、文楽では三味線の紋下の地位にゐられたんですが、お稽古をお願ひする者には、ご自分の気に嵌るまで、きびしい稽古をされました。……まだ私の若い頃でしたが、あひだに「千本桜」の「鮓屋」を稽古して貰つたことがありました。マクラから「御運のほどぞ危ふけれ」まで、半段あまりを聴かして貰つてたんですが、まことにうまい浄瑠璃で、毎日感心して聴いてをりました。ものゝ半月も聴かして貰つて、さてこつちが喋る段になると、これがなかなかモノになりません。二つに切り、三つに切りして、とゞの詰りが、はじめの紙半枚の稽古になつてしまつたんですが、それさへ通過せず、たうとうある日「やめてしまひツ」と撥のさきで机の上の本をはじき飛ばされました。大ぜい稽古にきて控へてゐる前を、すごすご本を拾つて引退がつたんですが、さういはれても、翌る日また恐る恐る稽古にまゐりますと、だまつて稽古してくれられました。……そんなこともありましたよ。

……松屋町の師匠は、ごく昔気質の堅人で、著物なんかも綿服でとほしてゐられました。若い者が洒落たなりをしてお稽古にいつたりしますと、「えらい変つたもん著てるやないか」といつて袖口をつまんで見たりされるので、赤面しなけやなりませんでした。松屋町へまゐりますのに贅沢な身なりは禁物でした。お稽古には朝早く行かないとお気に入らないので、皆、まだ寝んでゐられる時分に詰めかけて、起きられるのを待つくらゐにして居りました。お稽古の厳格なことは、お素人の旦那衆でもさらにわけ隔てがありませんでしたが、あひだには私どもにでも、気に入つてる者には打解けたお話もなさいました。お宅は松屋町の内本町を二三丁南へ這入つたところで、三味線屋をなさつてゐられましたが、店のはうは息子さんが取りしきつてやつてられました。--息子さんは文蔵さんといつて、躰の大きい方で、ひと頃お角力になるといふので梅ヶ谷に弟子入りして、梅の谷といふ名前だつたこともあつたんですが、中途でやめて店へ戻つてまた商売のはうをやつてられたんでした。この方はまだ師匠の在世中、早くに歿くなられました。

松屋町の師匠は五代目広助さんの高弟で、前名は広作と申されました。猿二郎から龍助、仙糸、それから広作を名乗られたのです。ずつと彦六のはうへ出てゐられて、明楽座閉場後は引込んでゐられたんですが、九代目の染太夫さん(前名谷太夫)を弾かれることになつて文楽座へ入座されたんです。

彦六で、書下ろしの「良弁杉」初演の時は、「二月堂」を初代柳適太夫さんが勤められて、三味線は広作さんが弾いてゐられます。団平さんが歿くなられたあとで、二度か三度の興行のあひだでしたが、弥太夫さん(五世)と竝んで稲荷座の櫓下になつてられたこともありました。

文楽座へ這入られて染太夫さんを弾いてられたんですが、広作さんにはどうも染さんの浄瑠璃が気に入らない。しまひには弾いてる気がしなくなつたかして、染さんの合三味線を弟子の仙昇さんに譲つてしまはれました。……染さんですか? 音調はまことに立派で、朗々としたものでしたが、いつちやわるいが芝居臭い浄瑠璃で、芝居だとよく嵌つてよろしかつたんですが、素浄瑠璃になるとボロが出るといつた風の、貫目ばかりで、もうひとつ実のない浄瑠璃でした。顔の順からいへば櫓下になられてもいい方で、ご当人もその積りだつたらしいんですが、摂津大掾さんが引退されても暫く櫓下にお名前を残しとくことになり、次の櫓下もどうやら三代越路さんに行きさうな気配が察しられたので、大掾さんの引退と同時に染さんも舞台を退[ひ]いてしまはれました。晩年には中風を煩らはれて六十四歳で歿くなつたんですが、不遇な方でした。まだ芝居へ出てられた時で、恰度私も傍で見てゐましたが、ある日楽屋で出の仕度をしてゐられて、袴をはかうとしてそれがはけないでヨロヨロツとよろけて、うしろに置いてあつた見台をつゝかひに踏みとどまつてゐられました。病気はその時分から兆してゐたんです。染さんが引退されたので、翌月の興行の染さんの役に決まつてゐた「忠臣講釈」の「喜内住家」を、替りにだれがやるといふことで、だいぶ揉めましたが、けつきよく津太夫(三世)がやることになつたんでした。

五代目さんが歿くなられたので、松屋町の師匠は広作を仙昇さんに譲つて、六代目豊沢広助を継いでハコ(番附の三味線欄のカミに線を画した仕切りの中。三味線紋下の地位)へ這入られたんですが、それまで大掾さんを弾いてられた五代目の野沢吉兵衛さんは、それが不満で退座して東京へ行かれました。吉兵衛さんは名手でもあり、功績もお有りになつたんですが、顔の順位からは松屋町の師匠に一歩を譲らねばならなかつたんです。--吉兵衛さんは東京で歿くなられました。

その後は摂津大掾さんの三味線は、引退されるまで松屋町の師匠が弾いてられて、大掾さんとご一緒に松屋町の師匠も引退されたのでした。

引退後、大正八年の六月、大掾さんの銅像が出来た記念興行の折の「俤写縁当矢」のタテ三味線と、大正十二年の四月、近衛家から名庭絃阿弥の名前を貰はれた折の、改名披露に「邯鄲枕」島原揚屋之段の三味線を勤められたのと、前後に二度文楽座の舞台へ出られました。絃阿弥の名を貰はれたのは杉山其日庵さんのご斡旋だつたやうに聞いてゐます。大掾さん、大隅さん、松屋町の師匠、このお三人が特に杉山さんのご贔負でもあれば、お師匠番でもあつたんです。七月には東京の新富座、十二月には岐阜の松竹劇場、名古屋の御園座で改名披露興行がありまして、その舞台を勤められましたが、翌る年の大正十三年の三月十九日に八十二歳で歿くなられました。本名を岩崎治助と申されました。(法名 大法院康玄日轟居士)

……五代目さんですか? 私が入座した頃は、そんな若僧には、お部屋の入口までご挨拶にまゐるぐらゐが関の山で、それ以上近づくことは出来ませんでした。二度目に文楽座へ帰参しました折に、竹三郎君(今の七代目広助)と一緒に役の稽古をしていたゞいたことがあります。役は「日吉丸稚桜」猪狩之段の口でしたが、その時は五代目さんの浄瑠璃のお上手なのに吃驚しました。お稽古に預かつたのは、その時一度きりでした。

……それから、憶ひ出して懐かしいお人は三代越路さんです。

私は子供の時分から、三味線では先の清六さんが好きだつたやうに、太夫では三代越路さんが好きで、すつかり惚れ込んでゐました。大掾さんのやうな将軍さまにはなれなくても、せめて越路さんのやうに天下の副将軍、黄門さまにまではなりたいと、修業中はいつも越路さんを目標にしてをりました。

越路さんは、巾のある声でしたが、どちらかいふと、おなかはうすかつたんです。躰も、骨太でしたが肉附のうすい痩形でした。笑ひが嫌ひで、ウ-フ、ワ-ハ、といふ大きい笑ひのある物はなるだけ避けてられたやうです。だいたい時代物が得意でしたが、世話物でも「酒屋」とか「堀川」とかいつたものはまた、格別よろしゆございました。当て込みのない語り口でしたが、さびた、なんともいへない粋[いき]な声で、三味線を離れた音遣ひをされました。いつたい音遣ひのうまい人で、私も、しよつちう耳に留めて勉強してをりました。わけて声を痛めてゐられる時なんかは、私が声のないはうですので、越路さんの声の遣ひ方を注意して聴いてをりましたが、ツボへだけは届かして、あとをスウツと逃げる逃げ方のうまさには、いつも感心しました。

さの太夫時代の、まだお弟子のなかつた時分は、楽屋の、さのさんの身の廻はりの世話なんかも私がしてゐました。……その時分のことでしたが、さのさんは、北の新地の芸者で慥か本名をおみきさんといつた、なかなか別嬪でしたが、そのひとと熱い仲になつてて、一緒になれなけや二人とも生きちやゐない、といふ騒ぎの果てが、入婿みたいな恰好で、さのさんはおみきさんの内へ這入り込まれたんです。その引越しにも、それまで寡男暮らしをしてられた御霊さんの裏の魚の棚の西洋洗濯屋の二階から、北の新地の近くのおみきさんの内まで、さのさんの荷物を手伝つて運びました。……荷物を持つて行くと、「なんやねん?」「さのはんの荷物持つてきました」「さのやんのんか。そこらへおいてき……」とお袋さんはいかにも不服らしい、つゝけんどんなもののいひ方なんです。引越しを片づけて一緒に風呂へ行つた時に、風呂で私はさのさんにその話をして、あんなばあさんがゐたんぢや長く一緒に暮らせるかしら、とその心配をいつたんでした。……なんでも私の十八、九歳、さのさんも三十そこそこの頃でした。

それほどにして一緒になつた仲だつたのに、それでも十年ももつとも一緒に暮らしてゐられましたが、どうしたことか、さのさんは--もう越路になつてられましたが--そのおみきさんと別れて、新町の河内屋のおかみさんと一緒になられました。河内屋のおかみさんは齢も若くなく、きりようもさしてよくはありませんでしたが、陽気な質で、山村流の踊りのうまかつたひとです。このひととは、しまひまで一緒でした。

越路さんが若い時から三十なんべん、大掾師匠から勘当されたといふのは有名な、嘘のやうな本当の話で、それも不身持が因だつたことが多いのですが、ひとがいゝだけに絆[ほだ]されやすかつたんでせう。まつたく世間放れした、毒のない、芸いつぱうのお人でした。大掾師匠も、なんども勘当したりなさつたものの、芸は認めてゐられ、ひとのいいのをやつぱり可愛がつてゐられたんだと思ひます。

常子太夫から、さの太夫、文字太夫、それから三代越路を襲名され、大正四年の二月櫓下になられました。

ご存じのやうに晩年に脳をわるくされて、それで歿くなりましたが、病気のさいしよの徴候があつたんは、大正九年十一月から金沢、富山、新潟、東京と巡業された時で--その時は私は清六さんと一緒に別の一座で、ひと足さきに巡業に出てゐて、一緒ぢやなかつたんですが--金沢ですでにすこしへんだつたさうで、それが東京ではスツカリいけなくなつて、新富座で床[ゆか]へ出てゐられて、とんでもないところで、ハハハハ--と笑つたりされたさうです。それで皆して休まれるやうにすゝめても、ご当人はどうしても出るといつて肯かれないもんで、副島さんにお願ひして懇々説得していたゞいたのでやつと納得して、四日目から休んで大阪へ帰つて阪大病院へ入院されたんでした。文楽座の翌年の一月興行は「忠臣蔵」でしたが、越路さんの欠勤で「道行」までになつて、九段目の替りに「堀川」が出まして、初役で私が勤めました。

越路さんはその年一杯欠勤してゐられましたが、病気がよくなつたので翌大正十一年の一月から再勤されました。役は一月「和田合戦女舞鶴」の市若丸出陣。二月は「大文字屋」。三月の「寺子屋」が最後の舞台になりまして、中途で病気が再発して休演され、源太夫が代役をいたしました。--越路さんが再勤された一月に清六さんが歿くなられ、私の合三味線は新左衛門さんにきまつて、恰度その時も私は新左衛門さん、錣太夫、団六などと一緒に、岐阜から信州、北陸のはうを巡業中でした。松竹の吉野さんが白井さんの急使で、すぐ戻るやうにといつて巡業先の新潟まで見えたのですが、あとの契約が出来てしまつてをりましたので、四月の上旬まで帰阪できませんでした。

五月には、またよくなられたので出勤される話になつて、役も「堀川」と決まり、番附も出来たんでしたが、立稽古の日にまた病気の発作が起つたのでそのまゝ休演されて、「堀川」は番附から省いてしまつたんです。それつきり舞台へは出られずに大正十三年の三月十八日に歿くなられました。六十歳でした。本名を貴田恒治郎といはれました。……越路さんの、さびた声の上手な、ところどころの節廻はしが、いまでも耳に残つてます。

……豊沢松太郎さんには「平家女護島」の「鬼界ケ島」、「競伊勢物語」の「春日村」、「川中島」三段目、「千本桜」四段目の中、それから「酒屋」と「新口村」、それだけお稽古に預かりました。ご在世中は東京興行のたびに伺つて稽古していたゞいてをりました。浜町の、明治座から二、三丁さきのところにお住ひでした。

名人級の三味線で、温厚なお人柄でしたが、大へん芸熱心な方でした。お稽古にも、いちいち三味線は新しい糸と掛け替へられました。

三代目浜右衛門さんの門人で、松島へ移る前の稲荷の文楽へ出てゐられたのですが、その後はほかへ出てゐられて、文楽座へは出られませんでした。浜右衛門さんが歿くなられてからは、六代目広助師匠のところへ弟子分で出入りしてられたんです。松屋町の師匠は、話が出る時も松太郎と呼び捨てにしてられました。朝太夫さんを弾かれることになつて上京されたので、それまではずつと大阪にゐられたんです。

--大正十五年の十一月二十九日に御霊の文楽座が焼けて、翌昭和二年の一月から道頓堀の弁天座で興行することになりましたが、その興行から松太郎さんは朝太夫さんと一緒に来阪して入座され、二年あまり一座してゐられました。……たゞいまのところに文楽座が新築されて、蓋をあけたのは昭和五年の一月。その開場興行に、長いあひだ上演が打絶えてゐた「鬼界ケ島」を出すことになりまして、松太郎さんがご存じになつてるので、前年の十二月に私は上京して稽古していたゞきました。その月は文楽座も上京して新橋演舞場で開演してをりましたが、私は参加しないで、この時はその稽古だけに上京したんです。清六君は病気だつたのでひとりで出かけました。

十日ほど稽古して貰ひましたが、文楽座に一座して上京中だつた道八さんが、わたしでよろしかつたら清六の替りに稽古をしませう、といつてくれられたので、願つてもないことゝ早速にきて貰ふことにしたんです。道八さんは私の稽古のしまひ頃に三日と、演舞場も打揚げ後でしたが、二日ほどあとへ残つて稽古して戻られました。こちらから稽古にまゐりますといふのを、内がやゝこしいからといつて、道八さんは神戸から住吉の宅へ、暮の二十五日まで毎日足を運んでくれられました。二十八日が招待日で、二十九、三十両日は芝居の稽古、元日が初日でした。

道八さんに弾いて貰つてて感心しましたのは--松太郎さんに稽古していたゞいてるあひだは、差向ひの稽古なのと、こつちも憶えるはうに気を奪られてゐて、さほどに感じなかつたんですが、道八さんの三味線を聴いてゐると、

〽俊寛が身に白雪の、つもるを冬、きゆるを夏、風の景色を暦にて、春ぞ秋ぞと手を折れば、凡[およそ]日かずも三年の、言問ふ物は奥津波、いそ山颪浜千鳥--

の「おきイつなアみ」といふところの、

ツト、ツト、ツーン……

といふだけの手ですが、そこを弾かれると、いかにもドドドーン、と波が打寄せてくるやうに感じられるんです。仲日ごろから、道八さんに稽古して清六君が替りましたが、清六君ではさうはゆかない。清六君にもう一度道八さんとこへ聴きにいつて貰つたりしました。清六君と道八さんでは弟子と師匠の違ひはあるにしても、なにしろ道八さんは、あゝいふ粘り気のつよい三味線でしたからね……。「鬼界ケ島」の稽古中、こなひだの七代目の吉兵衛さんが知つてゐると聞いて、一度行つて聴かして貰ひましたが、四十年しまひ込んで、語り崩してないだけに、松太郎さんのとちつとも違つたところがないのに感心しました。

松太郎さんは昭和十三年の十月十九日に八十二歳で歿くなられました。本名を高木松太郎といはれました。息子さんの猿之助さんも先年歿くなられましたが、次の芳太郎さんは健在で、やはり東京にゐられます。……私が十二歳で大阪へきたばかりの頃、当時の大阪の素義の重鎮、先代貴鳳さんの病気全快祝ひの浄瑠璃会が、本町橋の平林席でありまして、私も出て「玉藻前」三段目を語りましたが、その時の三味線は猿之助--その頃は前名惣太郎さんが弾いてくれられたんです。これが大阪の町の方に私の浄瑠璃を聴いていただいた最初でした。

……さいでやんす。「十人斬り」(伊勢音頭)でした。道八さんに稽古して貰つたんは……。昭和十七年の九月興行に初役で出したんですが、やれといはれりや、なんでもやるといふ気持であの時の役も引受けたんです。なんでもやつておいて、度数をかけると、だんだんに纏つてくるといふわけのもんなんです。……前月の二日から十五日間、神戸の道八さんのお宅へ稽古に通ひました。鴻池さん、武智さんなども一緒に稽古を聴きに見えました。

あの時にも道八さんの三味線で感心したんは、マクラの、

〽跡にお紺はうつとりと、暫し思案に暮告る、遠寺の鐘も身に沁みて--

の「暮告ぐる」のあとに、なんでも、テン、トン、トン、とだつたか弾く合の手があるんですが、それを道八さんは、

テン、トン……トン……

といふ風に鐘を撞くやうな間で弾かれました。それから「遠寺の鐘も--」と出るんですが、その合の手が、いかにも遠寺の鐘の心持に聴かれました。……いつたいに道八さんの三味線は、間のまことによろしい三味線でした。

たゞいまの「十人斬り」の、遣り手の万野が貢に斬られるところから段切までは、お近さんの加筆に団平さんが節付なすつたものなんで、組太夫さんが初演で、それがまた大変よかつたさうです。尤もそれまでにも「十人斬り」はあるにはあつたんで、津太夫[ししよう]や弥太夫さん(五代目)も語つてられたんですが、団平さんのは文章も節もよほど違つてて、私が道八さんとこへ持つて行つた本も間に合ひませんでした。……道八さんは「十人斬り」は友松時代に、伊達時代の土佐はんでよく弾いてられたんです。

……道八さんとは、私が十六歳で神戸の服部へ養子にまゐりました時から、団平さん、大隅さんの一座で顔馴染でした。慥か讃岐で、道八さんに「中将姫」を稽古して貰ひました。

道八さんは、はじめは二代目吉左衛門さんの門人で吉松といはれ、吉左衛門さんが歿くなつてから二代目勝七さんの預り弟子になつて友松と改名され、その後に団平さんの門人になられたんです。明治四十年に道八と改名され、大正十三年に、その時には反対があつたりして、だいぶゴタゴタいたしましたが、三世津太夫の合三味線として文楽座へ入座されたんでした。戦災の前の年の昭和十九年の十一月二十八日に神戸で歿くなりました。七十六歳でした。私より九つ齢上です。本名を浅野楠之助といはれました。

……杉山(其日庵)さんに初めてお目にかゝつたのは明治四十年の春で、大隅さん、清六さんの一座に這入つて北海道巡業のあと、大阪へ帰るに帰られなくて私ひとり東京へ出て、大島太夫さん、仲助さんの一座へ這入つてた時でした。仲助さんに連れられてお邸へご挨拶にあがつたんです。仲助さんは古くから出入してられて、杉山さんの三味線を弾いてられたんですが、私もその後はお歿くなりになるまで、格別にご贔負になりました。

杉山さんのお邸は、その頃は向島の小松島の、隅田川へ突き出た突堤にありました。後藤猛太郎伯が三十七万円の借金を背負つて、お妾さん附きで杉山さんへ居候をしてられた時分です。そんなわけでしたんで、

その年の六月の台北の市政祭にも、後藤伯もご一緒に出かけられたんです。--土佐太夫さんは若い頃、猛太郎さんのお父さんの後藤象二郎伯のとこで書生をしてゐて、なまなか政治家などにならうより、好きな道の義太夫をやれ、と奨められて、象二郎伯の斡旋で大隅さんに弟子入りされたんでした。--

その後暫くして向島の杉山さんのお邸は水害で流れまして、それからは築地のはうに長らくお住ひでした。そこも広い家で、台華社といふ表札が門にかけてあつて、書生さんがおほ勢ゐました。震災の時はそこにゐられたんですが、地震でその家はペシヤンコになりました。それで芝の増上寺の裏のはうに移られて、そこに暫くゐられましたが、後には虎の門の、赤坂の溜池へ出る途をズツとあがつたところにお住ひになつてました。

杉山さんは近世での浄瑠璃の大通で、だいたいは摂津大掾さん、大隅さん、松屋町の広助師匠、このお三人にいろいろ教はつて極意を会得されたんですが、ご自身でも古いことをずゐぶん熱心に調べられて、語りの「風」といふことを特別やかましくいはれました。浄瑠璃もなかなか上手に語られました。

大阪へ見えますと、中ノ島の銀水が定宿でご滞在中は毎日昼は文楽座、夜は右のお三人がかはりがはりにお宿へ伺はれるといつた工合でしたが、それもひと頃はほとんど興行毎に見えてられました。お稽古は、ご自身お見えになれない時は、仲助さんを大阪へよこして大掾さんなり、広助さんなりに稽古をさせ、仲助さんが憶えて帰つて杉山さんにお稽古をする、といふ風にしてられました。私など東京で仲助さんにつれられてお邸へ伺ふまでは、杉山さんが大阪へお見えになつても、そんな風にお偉がたばかりが出入りしてゐられるので近寄ることはできなかつたんです。杉山さんも、後のことですが「有象無象は嫌ひだよ」といつてられました。越路さん、南部太夫など大掾さんの一門は早くから出入してましたが、私どもの年代の者では清八君が誰よりもお馴染が古くて、これは鶴太郎時代から大阪へ見えると呼ばれて、杉山さんのお相手の三味線を弾いたりしてをりました。……素女さんが杉山さんに呼ばれて東京へ行つたのは、私が伺つた前後でなかつたかと思ひます。素女さんは長広さんの弟子で、広枝といつてゐて、道八さんに稽古して貰つてたんですが、杉山さんの後盾で、あれだけに東京で売出したんです。……その後古い方がたが歿くなられて淋しくなつたので、素女さんと私が相談してお薦めした人もあり、ほかにも新顔がだんだんふえて、いつの間にか自分らがお出入の筆頭みたいなかたちになつてしまひました。……行けば、いつも食堂へ集まつて、お咄しに一日腰を据ゑてしまふんでした。

……いつ伺つても、お宅では御用のない時は寝台に寝転んでゐられるのが癖で、枕もとのテーブルに本が積んでありました。磊落な方でしたので、私などべつに遠慮もしないで、いつもいきなり枕もとへまゐりましたが、後に総理大臣になられた広田さん、あの方は若い頃杉山さんの書生をしてられて、奥さんの丹精で勉学されたんださうですが、あの方なんか次の間からご挨拶になつて「こつちへ這入れよ」といはれても「はツ」といつて、すぐにはつかつかとも這入つてこられませんでした。時の大臣とか政界のお偉がたのお顔もちよいちよいお見かけしましたが、いつだつたか杉山さんは、なまじつか大臣なんかになつて、ひとにあたまを下げるよりは、かうして天下の浪人でゐるはうが気らくでいいよ、といつてられたことがありましたよ。頭山満翁とは義兄弟の誼みを結んでられたんですが、その五十年の紀念に、恩顧をうけた方がたが観菊会を催された折にも、お二人とも「いやどうも……」といはれただけで、それがご挨拶だつたさうです。--なんでも外債の募りはじめも、お二人の主唱だつたんだとか聞いてをります。

昭和十年の七月に文楽座は東上して明治座で興行いたしましたが、この時は初日前に座員一同、杉山さんのお招きにあづかりました。私の役はさいしよの五日が「四谷怪談」で、慣例どほり奥役の新玉さんにお岩稲荷さんへ代参もして貰つたんですが、五日間はどうやら無事に勤めましたが、その崇りかどうか急性肺炎に罹つて、六日目から舞台を休んで聖ルカ病院へ入院する始末でした。杉山さんは一日おきに病院を見舞ふて下すつてたんですが、その月の十九日に脳溢血で急逝されました。恰度その日がお顔を見せて下さる日だつたんで、報らせをうけた時は嘘かと思ひました。告別式にも家内をやつたやうなことでしたが、家内は式に参列されたお歴々の顔ぶれにすつかり驚いたらしく、帰つてきて、あんな偉い方だとは知らなかつた、と申しとりました。七十二歳で歿くなられたんです。博多にお墓があります。(法名 其日庵隠忠大観居士)

……ご存じのやうに、杉山さんの

「浄瑠璃素人講釈」には、一段一段の浄瑠璃の語り風を調べて、委しく書いてありますが、あれは本になる前

「黒白」といふ雑誌に載つたんですが、まつたくあのとほりで、あれだけのことが肚にたゝき込まれりやたいしたもんです。が、なんにしましても「風」といふものを離れて斯道[このみち]の芸はないのでして、初演、若しくはその浄瑠璃を世に流行らした中興の方の妙風を探つて語るといふことに修業があるわけなんです。……なんでもかんでもおんなじに語るんならわけのないことで、それぢやあ杉山さんのいはれるとほり小説本を読むのも一緒で、五六段も稽古すりやなんでも語れるわけです。しかしまた、今日に始まらないことですが、遡つて古風を糺すといふことは相当至難なことでして、いちがいに東風(豊竹座)西風(竹本座)と申しても、すでに昔に竹豊両座のあひだに太夫の出入があつて、今日遺つてゐる曲風に、東西の風が入淆つてるものも少くないんです。たとへば「熊谷陣屋」なんかも、もとは西風のものに違ひないんですが、此太夫さん(後に築前少掾)が東へ行かれてから、東風に「ギン」の音の多い派手なものになつたやうに思はれます。寛延元年に竹本座で、書卸しの「忠臣蔵」を上演中、九段目を語つてゐた此太夫さんと、由良之助の人形を遣つてた初代吉田文三郎さんが、「庭におりしも雪深く」で、人形の仕掛の間を待て、待てぬから衝突して、此太夫さんと東の大隅掾(後の大和掾)とが交替された例の忠臣蔵騒動は有名ですが、この時は、文三郎さんの横暴に憤慨して大ぜいの太夫が東へ走つたので、東西入替りの観を呈したのでした。その後に西の政太夫さんも語つてられますが、それがまた大変によかつたさうで、今日の九段目は此太夫さんの風に政太夫さんの風が交つてゐると考へていゝんです。「伊賀越」の「岡崎」は、真西風のものでありながら、いつのほどからか段切だけは東風にやることになつとります。いくらもそんな例はあるんです。……ひとくちにいへば、だいたいに東風は派手で、西風は地味でいくらか渋い語り口になつとります。東のものなら音を「ギン」へ持つてゆくところを、西のものは「ウレイ」へおとす、といつた風な節付になつとります。「大落し」(太功記十段目の「雨か涙の汐境、波立ちさわ

ぐ如くなり」の節)などゝいふ節は東にだけあつて西にはないんです。ほかにもありますが「廿四孝」の三段目「勘助住家」の「うかがふ兄