FILE 165

【 田中基臣 田中塵外 『惟一』記事テキスト 】

(2025.03.13)

提供者:ね太郎

田中基臣(塵外)の記事のうち、『惟一』記事のPDFファイルおよびテキストを掲載した。

『惟一』は東京大学大学院法学政治学研究科附属近代日本法政史料センター 明治新聞雑誌文庫の所蔵です。

「『惟一』奥付」2:裏表紙,

「関東巡教摘録」(随行員田中塵外手記)3:28-30 1894.4,

「管長静岡県下巡回景況」(随行員田中塵外報)3:30,

「寤寐感録」(塵外子)5:36-38,

「東海道巡教日誌(続記)」(随行員塵外手記)5:48-49,

「西征録(其一)」(田中塵外)15:36-39,

「西征録(其二)」(田中塵外)16:30-36,

「西征録」(田中塵外)17:32-43,

「西征録(つゞき)」(田中塵外)18:23-29,

「本館録事」 19:6-7,

「西征之帰途」(田中塵外)19:10-15,

「於戯録」(塵外)19:16-18,

「転居告知」 20:裏表紙,

「曲肱偕談(其一)」(塵外、吐虹)21:35-39,

「曲肱偕談」(森山吐虹、田中塵外)22:35-37,

「論説 曲肱偕談を読みて少年子弟に警告す(上)」(天山居士)23:8-11,

「論説 曲肱偕談を読みて少年子弟に警告す(中)」(天山居士)24:12-14 1896.1,

「『惟一』記者足下」(申一月吉辰 北越にて 塵外)24:29-30,

「忍ふ草」(もとおみ)30:23-26,

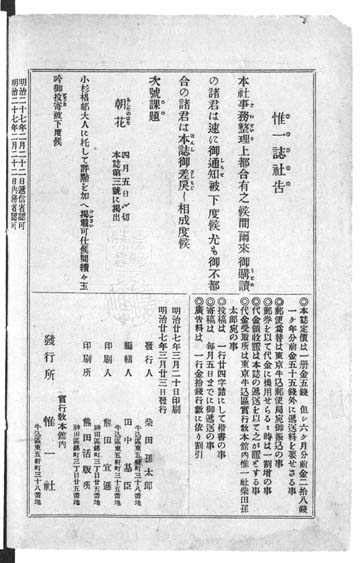

『惟一』奥付

『惟一』奥付 『惟一』2:裏表紙 1894.3.23

「明治廿七年三月二十日印刷/明治廿七年三月廿三日発行/発行人 柴田孫太郎/牛込区東五軒町三十八番地/編輯人 田中基臣/牛込区東五軒町三十五番地/…/発行所 実行教本館内 惟一社/牛込区東五軒町三十八番地」

[雑録]

関東巡教摘録 『惟一』3:28-30 1894.4.23

随行員 田中塵外手記

春宵一刻価千金、吹く東風に誘はれて梅綻へば黄鳥早く春を告け、野に山に和気藹々、是時に当り我管長鞭を挙げて関東の野を跋渉せらる、余請ふて其尻馬に乗し随行し巨細に各地の実況を報導することは既に前号を以て諸彦に約せり、然りと雖も紙面に限りあり、又各地ともに至誠丹心を以て歓迎せらるゝ事とて今更取り立てゝ書き立つるの要なきか如し、されば爰には其大略を摘録し先約を履て先つ余か責を塞かん、

出発 三月十三日哺時[たそがれ]二州橋畔より例の通運丸に乗て下総国南部分局に向つて隅田川を利根に遡る、分局長蛯原藤十郎氏随ふ船宝珠花に着し憩ふ茶店の渋茶一椀夜明しの咽に甘露の如く時正に午前七時、夫れより車を僦ふて大矢口に行くの途小山渡場にて出迎あり倉持与重氏に小憩し分局に着す、此日天候弥か上に晴朗[うらゝか]、朧眼冴えかへり見渡す限り一面の青緞を布詰たらんか如き麦畠、見さぐる彼方は霞棚引ける筑波山、白皚々たる二荒足足柄も雲を衝く景色、紅塵千丈の東京を飛ひ出せし我等見る目殊に清[すが〳〵]し、

下総 三分局を一日宛にて常陸に入る、先つ十四日大矢口蛯原氏にて夜講を開き翌十五日沓掛村木村氏に立寄一場の演説をなし夫れより二里許平塚分局野村氏に至る此日雨甚しく道路泥濘車夫大に苦しむ、余は毛布を被り脛を露はに跣足[すあし]となり息もすた〳〵是れ修行の一なり、来り会するもの幾百人、さしもに広き分局爪も立たす、余は宗教の撰択と題し一時間余の長演説をなし了つて教謡[をしへうた]一節をオルガンに合して唱[との]ふあり、夫れより管長の米国土産談あり大喝釆、十六日宿雨悉く晴れ来つて暖気襯衣を脱かしむ、午前惟一社に原稿二三枚を送り書簡[てがみ]なと認む、午後出発女村へ休憩仁連分局栗田氏へ着せしは午后四時頃なりし、夜講又た盛会、管長の談話に聴衆宛なから酔へるか如く旧信徒は愈誠意を固め半信者は熱心耳を傾けたる本教の為め賀すべきなり、十七日晴午前中管長書画の揮毫あり午后一時腕車にて三里が程を走らせけれは午後三時半に

常陸 桐ケ瀬村大里重三郎氏に迎へられ休憩数時教長須藤氏に着せり氏は頃日家作の普請を始め中々大仕掛なり、夜講、翌十八日大曽根村分局山中氏に行く行程五里余は須藤氏と共に徒歩して日暮に着す夜講を発き畢つて明日出発のケ所を談して寝ぬ、概して常陸は下総に比して教勢不振の姿なり、そは教長須藤氏病気其他の事故あり外に熱心なる巡廻教師に乏しく加ふるに政熱伝染して競争激烈なりしか為なるも今後挽回振興するの見込なきにあらねは心を用ゐて布教拡張の道を図らん、明くれは三月十九日車を下舘に飛して汽車に搭し

下野 小山町に至り先つ豊田村大字小薬松沼万吉氏に至れは社員既に山をなし明日の皇霊祭を奉仕せんか為め教長松本氏始め不図管長の巡回に遭遇するの奇なるを喜ひ徹宵[よもすがら]講演を開き翌二十日未明に盛んなる祭典を執行す、此日有志者議して廿二日を期して宇都宮に大演説を開かんことを決す九時出発本沢村鵜養老を訪ふて部屋村神原氏に着せしは正午頃なりし、神原氏通運業にして近時入社せられし人なれとも能く本教を信して業務を励まる当村元と田中作左衛門氏平井みか女など二三名に止まりしも田中氏の勤行みが女の篤行等非常に人を感せしめ近時勤行者の増加せしは難有事共なり夜講盛会にして椽板を踏折る、当村真言寺住職川面某傍聴席にあり感慨の余乎畢つて管長に面唔を請ふ、土宜法龍氏の末流なり、廿一日思川に船を泛へて古河に渡る声を合せて教謡を唱ふ和気洋々、古河町騎西屋小森谷にて夜講一泊松枝文造氏能弁あり翌二十二日汽車にて宇都宮に到れば出迎人数十、丸田源蔵氏に休憩二荒神社に於て大演説会を催す盛会、了つて四時直に汽車に乗し、小山村山口茂一郎氏の母公不帰の人となり其れが葬儀を営み午后五時式を畢へて直ちに車を飛はして多功村森田力蔵氏に一泊講筵を開き就寝せしは午前二時頃なりし此日非常の繁忙を究めたり、廿三日午前出立山王山海老原氏に立寄り一席の説教を為し芳賀郡古久保氏に着せしは午后四時頃なりし夜に入つて講演盛会此地に分局設置の議あり野州は全体を通して本教の勢力活気ありと認む爾后布教に尽力し奨励するの結果は必す大なるへし廿四日一ト先つ帰京し廿七日発して埼玉に向ふ(以下次号)

[雑録]

●管長静岡県下巡回景況 『惟一』3:30 1894.4.23

随行貝 田中塵外報

春風駘蕩桜花爛漫の好気節に際し我教管長は関東巡教を了へ都の春を跡になし今や駿遠の野を跋渉す先つ駿東有渡庵原の二郡に向ひ到る処歓呼喝采の中に米国土産を分つ教長鈴木新五郎氏広瀬令行氏横沢六太郎氏等熱心尽力せらる江尻町に於て大演説会を開きしに風雨を衝て来会せしもの数百夫より有名なる三保の松原鎮守御穂神社の祭典に会し祠官長沢氏の招聘を受けしも風雨の為管長の臨場を得す余と広瀬氏と行て演説す、翌十日静岡市法月氏に一泊開講、十一日連日の陰雨悉く晴れ来つて暖又た加はる西部藤枝に向へは停車場には桜井教長を始め神道実行教の大旗を押立て数十名の出迎へあり腕車を聯ねて藤枝分局に着す休憩須臾にして社員は既に場中に充ちさしもに広き教会所立錐の余地なし正面に演壇を設け管長直垂を着し喝釆声裡に米国宗教会の景況を報し我か神道実行教を世界に知らしめ日本国威を輝し 至尊の宸襟を安し奉りしも単[ひとえ]に天神の加護と諸君の精神とに依ると演へ了りし時は満堂歓極つて涙を払ふに及ふ畢て懇親会を開き膳部に対ひしもの無慮百五十余酒酣なるに及ひ広瀬氏立て今日の盛会を嘉ひ合せて管長に代つて諸君の厚志を謝すと述へ夫れより教長の紹介を以て余は場の中央に起ちて一場の演説をなし神道拡張策の一助として機関雑誌の必要を感し微力なりと雖も諸君の賛助を得て将に第三号を発せんとす此の包まれたる明教即ち天真の美玉を天下に表白発揮するの機失ふ可らすと演へ了りて幸に満場の賛成を得たり夫れより各胸襟を披き談論[ものがたり]激に渉らす献酬乱に及はさるは真に是れ本教の特性共に万歳を唱へ散会せしは日既哺ならんとす、此日斡旋の労を取られしは教長桜井三竹氏伊東禎三氏池田彦兵衛氏等の諸氏なり、是れより志田益津の二郡始め遠参二国に歩を進む人心の最も収攬[をさめ]し難き本県の如き之の盛会を見る余は本教の為め歓喜措く能はさる所なり、気候は非常に暖く作物等関東各地に比するに半月の差あり、委細は次号に譲る、

[雑録]

●寤寐感録(二) 『惟一』5:36-38 1894.6.23

言論 の自由は半ば(比較的に江戸時代より)許されたり、而して言ふもの論ずるものゝ中に、或る他の陰微を摘発して得々たる一種の操觚者あり、言ふべきものあつて之を爬羅し、論ずべきものあつて、之を別抉する、固より可なり、然りと雖も之を言論するもの必ずしも直言直筆ならず黄白の為めに筆舌を売り、苞苴を以て虚喝を逞ふす、余遂に其是なるを知らず、言ふもの論ずるもの宜しく正々、真摯のことをなさゞる可らず、喝、

弁妄 人あり我が陰を発く、我亦彼れが虚を咀ふ、叨りに毒舌を弄して中傷讒誣すれば、頻りに悪筆を舞はして罵詈嘲笑す、其言ふ所宛から車夫馬丁の如く、其記する所恰も田夫野人に似たり、暴を以て暴に代ふるもの、余終に其是なるを知らず、妄を弁ずる宜しく堂々、君子の争ひならざるべからず、喝、

攻撃 するもの必ずしも直言直筆ならず、弁妄する者亦必ずしも正々堂々たらす、言ふもの真にその然るを認めず、弁ずるもの亦内に省みて疚しき所なきか、猥りに虚文を弄して自家の非を蔽ひ以て江湖を晦ますの輩、終に真理を掩滅して毒言は益〃熾なり、具眼の士、達識の人これを見は果して如何、余遂に其是なるを知らず、言論、攻撃、弁妄、共にこれ道徳の制裁を免るゝ能はず、而も宗教と云ひ文学と云ふ文字の下に生息せるもの亦往々醜と呼ばれ怪と称せらる、余之を何とか云はん、世は惟道徳の一あるのみ、噫、

非国家的文士 文明何者ぞ、開化何者ぞ、書を読む何の為ぞ、学を修むる何の為ぞ、終極国家民人を利せんが為にあらずや、我か弊を革め彼か美を採る、一に自国を益せんが為のみ、政界に馳せ文海を漁るの何たるを問はず、国家の為めにてふ観念を放れて彼等はそれ何為るものぞ、頃日坊間鬻く所の一書を閲す※、是れ欧文直訳派一文士の著はす所にして、江戸時代の儒家物茂卿の生涯を評論せるもの、近々八十枚の一小冊子にして完全のこと固より望むへきにあらずと雖も亦一種奇怪なる文体を以て読者の眼光を瞞着し去る処、感ずるに足るものあり、中に著者は徂徠か支那癖を論せんとして、『孔子の画像に題して日本国夷人物茂卿拝手稽首敬題と書けり、彼れは之れか為めに世に笑はれたり、然れとも彼れは毫も之を意とせざりしなり、』と記し、『彼れの天真爛熳瑕瑜悉く掩はざるを見る』、と賞め、『言ふ迄もなく彼の自信也、彼の明白なる自認なり、』と感じ、『区々たる礼儀の彼を羈縛する能はず、区々たる才子の彼れを妬ましむる能はざりし所以なり、彼れは所謂足風雲を躡し、気斗牛を呑む者也、爰んぞ下界の人間と相争はんや』、と三歎三揚せり、徂徠の支那癖古来苟も日本国の何物たるを知れるものゝ其暴言を罵り、其面に唾し、其肉を啖はんと欲するもの、而るに著者は、世に笑はれたり、とのみ記し却て賞揚賛歎して措かざるもの抑も何そや、余輩は直ちに著者を以て、徂徠の亜流なり、徂徠の崇拝者なりとなすものに非ずと雖も、少なくとも潮流に激せられて、霧中に彷徨する青年の眼光に這般の文字の映ずるあらんか、延て国家的観念に影響するなからすと云はんや、否先輩文士--少なくとも--たるものゝ妄りに写すへきの文字なるか、咄、

此派の筆法 往々這般の放言を逞ましふす、十銭書籍[テンセンスブツク]として名高き、大々的広告の効果として、時に本家本元の□□迄、厄介を掛け、本家の之を曲筆弁疏する苦しさを余所に見流す著者等の不親切、否不得策を憫ますんば非ず、(熊本指原氏の演説--某雑誌社説ヱビナ氏の論文一例)著者等は強て「批評」と云ふ文字を楯として批評家の眼中豈自他の別あらんや、敢て此等の説を為すものは頑迷者流にして評論の何者たるを知らざる愚物なりと逭れん耶、余復た何をか云はん、余は評論の何者たるを知らざる愚物なりとの評を戴くも、なは非日本人と云はるゝの切なきを思ふものなり、況んや敢て這般の文字を羅列せされはとて批評家の責を尽すにあまりあるを知るに於ておや、--咄、(塵外子)

[雑報]

東海道巡教日誌 (続記)『惟一』5:48-49 1894.6.23

事去月に属すと雖も前号記載漏れの分五月以后の巡回景況を今作らす飾らす茲に記する亦各地の歓待を謝するのみ静岡県巡教を了へ教長柴田佐平氏に送られて参州豊橋に着せしは四月廿八日の午后なりし神戸教長社員数名を将て先つあり車を僦ふて呉服町の自宅に迎へらる、当主三九郎氏は当時上京中にて参信鉄道敷設請願の運動中なりといふ二子三子共に米国桑港に在つて各商業練習に熱心せりと昨年管長か渡米の折なと大に斡旋の労をとられしと聞きぬ、廿九、三十両日滞在休憩す、五月一日遠州敷知郡へ向ふ、蓋し豊川稲荷開帳に会せしを当市に米麦取引所の設立あり、開業式あり町内の雑踏云はん方なく「今度のブールス開業式には芸妓が、二百人計り出て踊りがある」なといふ勢ひ神道演説なと中々聞かん人もなからんとの懸念より俗人騒客の酔夢醒なん後こそよけれといふにありぬ、一先つ発して鷲津より船を艤して浜名村岡本に向ふ有名なる今切の内浜名湖の風少しく荒れたれとも却て舟を行るに適し天のなせる絶景山水の眺めいと面白く真帆片帆さては漁船の行きかふさま全幅宛から画の如し此夜井口市三郎氏に宿り講筵を開く盛会翌二日都築石原貞作氏に行く篤志者来聴夜講復盛なり、三日午后舟に乗して三月日に向ふ千鳥楼休憩二時同地定席に於て公開演説会を開く開場前より犇々と集まるもの無慮二百余小村の事とて耳あるもの目あるもの先は一村の重立者悉く来れりといふ第一席神戸教長管長を聴衆に紹介し次に余は例に依て訥弁粗漏の演説に只一の熱心と赤誠とを以て無事演了し夫れより管長は温然たる風貌と高雅なる姿態とを以て懇切丁寧に米国に於ける神道を演述したることとて聴衆は只粛然謹聴し了つて喝采の声屋外に徹せり時将に五時夫れより有志者は千鳥楼上に於て懇親会を開き一行な招聘せり会するもの七十余名多くは是れ村内有力者にして是迄左まて宗教の必要も認めす撰択の標準をも知らさるの人今や管長の高諭を聞き決然大悟皇道の何物たるを知り実行教の俗流を脱して世に所謂宗教なる者と其撰を異にするを悟りて後主唱尽力したるなり、主唱者は井口市三郎同与曽次郎、夏目登、県勇、神服部貢の諸氏にして何れも村民の重きを措く所たり、席定まるや井口与曽次郎氏立て開会の趣旨を延へ予は之か答辞をなす、酒三行にして有志は切に望む管長に一の席上演説を蓋し神道徳義に関する事を管長は諸君の厚意謝すへしと雖も如何せん疲労甚しく且つ咽喉を痛めしの故を以て後日を期せんと辞さるれとも聴かす、切りに人を以て嘱す巳を得す管長は場の中央に起て簡単なる一場の演説をなす満場拍手を以て之を迎へ喝采を以て之を賛し夫れより各胸襟を開き清談数刻歓を尽して散会せしは午后九時過なりし岡山の人今は同地に医を業とする有木仙太郎氏殊に感憤したりと見え来訪し談論快哉氏が父は大社教を奉するの人氏の外戚は素と本教を奉せし人なりしとさても縁故はあるものなり其夜天候陰険猛悪の風起る雨亦将に加はらんとす勇気を鼓して舟二隻を艤して東浜名大崎に向ふ舟子力を尽せり一眸茫莫として天暗澹、月あらは如何に此の風景の絶佳ならん又は彼方此方に漁火の輝ける我に詩なきを怨むのみなと語りあふ内早や大崎の汀に着きぬ上陸して歩むこと数町当村世話係二橋新太郎氏に着せし頃は夜巳に二更、夜半頃より猛雨地軸を徹し夜明けて猶ほ止まんともせす今日の演説如何ならんと人皆空のみ打まもりしか午前十一時の頃風位を変し次第に雨も小ぶりとなり正午に至つて雲収まりうら〳〵と輝ける日の青く連なりし麦畠の名残の雫を照らして心地さへすか〳〵しくなりけれは頓て有志者は準備にか〃り午後三時より当村小学校に於て演説会を開く来会者頗ふる多く能く聞込みて喝采声裡に閉会を告け二橋氏の宅に於て談話数刻寝に就く時已に九時、翌五日順風に真帆場けて湖水を馳せ浜名を後に豊橋に帰る、蓋し豊橋町公開演説の計画成りしに由れり、六日午后二時より呉服町成田座楼上に於て神道大演説会を開く来聴者堵の如く余の登壇せし頃は早や立錐の地なかりし管長の熱心なる講演了りて神戸氏に帰るや来訪者引も切らす学校訓導楠、鈴木の二氏最も熱心なる賛同を表せられ愛知新聞通信員、某氏大社教々師岡島温氏等亦来談せらる管長は終始温容を以て応接せられ大に来訪の歓喜する所たり、前号已に報せし如く当地鎮台分営に於て翌七日午後六時より神道講話あり軍曹筏津氏の斡旋する所与て大に力あり氏は非常なる国体主義の人にして夙に神道の腐敗を慨き我実行教の能く時世と背馳せさるの旨趣に服し神戸氏の紹介にて入会せられ兵営に在て其長上に喜はれ其同僚に敬せられ其部下に重せら〃る〃一に本教な奉して虚偽なく専ら実行を勤むるに依れりと人も云ひ自身亦喜に不堪といふ鎮台に於て神道の講話ありしは今回を以て嚆矢とすと東都各新聞にも掲載あり愉快なる事共なりし、八日夜魚町下田小平方にて開講比隣皆集まる、渥美郡に田原町といふ処あり海中に突出して旧領一万二千石と記す旧主三宅家は南朝の烈士備後三郎児島高徳朝臣の末葉にして当時朝臣を奉祀せる巴江社の祠官即ち当主康寧子なり父君は東京に在て黒住教にありと殊に嘉すべきは旧藩士大概今猶土着して各職を励み依然旧態を存して其君に事ふ、中に楠東岳といへる人職を学校に奉し今回管長の巡教を聞き如何にもして一場の演説を乞はんと奔走尽力せられ其結果として一行海上五里を越え田原町に臻り先つ巴江社に詣て次て勤王家として熱血家として画伯として有名なる渡辺華山先生の新設の石碑を訪ひ管長各国詩を詠して進む(前号所載略す)夜に入つて巴江社社務所に於て演説を開く□者満場十時了つて旅店木戸三楼に宿す、有志来訪小宴の催しあり、宗教、神道、米国等の質問百出応答談論風生し雲起り散会せしは翌午前一時頃なりし当夜来訪者重立ちしもの村上照武(旧家老)、山本春次郎、向井伊蔵、土井礼(学校々長)、中村義上、森田福四郎(神官)、楠東岳、広中廉次郎(郵便局長)等の諸氏なりし、十日豊橋神戸等に帰り同夜同家の祖霊祭を執行す十一日夜同町絹屋徳三郎氏方夜講盛会翌十二日午前十時出立汽車にて遠州掛川町青島泰氏一泊夜講、十三日島田町浅沼謙次郎氏方一泊夜講盛会同氏は此回を機とし家に養子を迎へ決然本館教務所に入り大に斯道に尽されんことを誓はれ共に上京せられたり翌十四日藤枝梅屋に一泊教長桜井氏偶然来り会せらる志太郡岡部村荻原平右衛門氏方に於て月並会の催しあり池田彦兵衛氏の招きにより予は参会一場の演説をなし翌十五日停車場にて浅沼氏と会し一と先帰京の途に付けり此日朝来雨降り出てしも汽車新橋に着せし頃は雲名残なく収まりていと心地よき空合となりぬ四十余日の此行記すへき事録すへきもの一にして足らすと雖も菲文章をなさす且つ紙面を費やすの恐れあれは茲に筆を擱かんか花は上野に盛りなる折立出てし一行が今は目に青葉涼しきも早やすきて衣更えて団扇手にする頃となりぬ世の中はさて〳〵変るものかなと只管感に堪へず

(随行員塵外手記)

[雑録]

西征録(其一) 『惟一』15:36-39 1895.4.28

四月十五日広島にて 田中塵外

西征の目的は今、言ふを須たざらん。其の経過観察の事情を詳録して、教徒諸君の一粲に供するは随行者たる予が一責務たり。只た、内地の事は故[ことさ]らに予が拙筆を労するを要せざるべければ則ち其経過の大要を記して通信の責を塞かんのみ。読者幸に一篇の随行私記として之を見よ。不日清韓の地に入らば彼地の風物巨細となく之を録挙して報道の責務を全ふせん。

汽笛一声

予が海外に渡航するは実に今回を以て始めと為す、而かも今回の渡航は尋常漫遊の儔[たぐ]ひにあらず。今こそ我が 皇が恩恵深き休戦中なる、場合に依つては又もや砲煙弾雨、天地を掩ふの修羅場と為るべき所へ赴くことなれば、留送の別辞に前夜の半ばを費やし、旅装の仕残しに殆んと其夜を徹し、坐睡半刻、驚き覚むれば早や三月三十日の東天紅[くれなゐ]を潮しぬ。急餐粗服、新調の合切鞄[がつさいかばん]と袋入の日本刀を双肩に吊せは、雄心勃々、意気自から揚る。門に倚て送る家人の喃々たる別序未た尽きざるに、一行の車は早くも駛せ出して新橋に向ふ、疇昔の陰雨は名残なく晴れて曙光耀々春風穆々軽く面を払ふ。其の停車場に着するや、送行の諸士先つ在り。遠慮なき汽笛は一声高く拍手の声を遮きりて黒烟長く品海に流る。

駿、遠、参、

汽車の旅行、此頃は妙らしくもなく、景勝を序するも事古[ふ]りたり。特には征心矢の如く、夢魂切に清韓の野を繞るの身、争[いか]でか心こゝにあらむ。大磯の波、函嶺の険、サテハ芙蓉の皓雪何れも見るともなく見過して、午下二時といふ頃には、ハヤ江尻に着す。車を下りて草ケ谷横沢等出迎えの諸氏と共に教長大石氏の家に到り、続々たる社員の来訪に応接して時を移し十時寝に就く。明くれは卅一日の朝、馬車を僦ふて静岡市法月氏に至る。氏は嘗て雞林八道[ちようせん]を漫遊せしの人。其地理人情を説くこと頗る審かなり。氏は云ふ、夏期に迨へば再ひ韓山に遊ふの計画中なりと。午後五時同氏を辞し汽車に搭して藤枝分局に到る、時正に午後八時。シカモ社員来訪するもの少なからず、広瀬令行翁亦た来る、此夜休戦の電報を載せたる号外を見る。坐ろ聖恩の優渥なるに感し、相語りて粛然襟を正しぬ。翌四月第一日、教長桜井翁早く来り、有志の企望を以て今夕別離の小宴を張らんと思へは是非に臨席するべしとて既に準備にかゝりたるを告く。乃ち刻を期して行き臨む。会するもの数十名、盃觴一巡、伊東禎三氏起て壮快なる送辞を述へ、予は之に次きて先つ其好意を謝し且つ述ふるに此行の目的を以てし了れは管長は徐かに起ちて簡単なる挨拶を為し、夫より清酌快談時の移るを覚えさりき。陶然一睡して起ては四月二日なり、乃ち結束して藤枝を発し多数の社員に送られて停車場に到れは発車未たし、待つこと一時余、漸くにして搭乗し、中泉駅に到れは柴田教長以下有志数十名拍手して之れを迎ふ、導かれて某楼に小憩す。蓋し二時を過きて来るべき新橋一番の西行列車を待たんが為めなり。杯盤出て酒三行す。須曳にして発車の時迫る、万歳の声に送られて又も西を指す、見渡す畑つらの黄花緑麦、桃桜の紅白と相映して春色殊に佳なり。車は天龍矢矧の川、今切れ浜名の海を過来りて、遠望近景両つなから征客の顔を照らして気も亦快し。其の豊橋に着するや神戸教長を始め社員十数氏に迎えられ、車を連ねて教長の家に臻[いた]る。浴し了りて晩餐を喫する中来訪者頻々たり。想ひ起す、去歳本月、予管長と共に此地を巡教す、第三師団の分営十八聯隊付下士筏津氏は熱心なる我教の信徒なり。其隊長佐藤大佐に説き、大佐亦た悦んで之を請し、乃ち其兵営に於て管長の講演を聴くことゝ為りぬ。管長は先つ 天祖国を肇め給ひしことより説き起し、帝国臣民か国を愛するは直ちに君に忠なるの所以を諭し延きて日本臣民は先天的に忠勇義烈なる事を述べ引証挙例身を軍籍に置けるものゝ服膺せざる可からさる事に至つて大佐太[いた]く感激したることありき。曷んぞ図らむ、春去り夏来りて蜂賊乱を貧弱の国に起し転して頑大国の暴戻となり、更に転して宣戦の 大詔煥発するや、大佐隊を率ゐて発し筏津氏亦た軍に随つて進み、向ふ所前なく、驍名を東亜に轟かし光誉を烈日と争ふに至らんとは。聞く、大佐今は北清の野に在りて寒凍の苦を凌き頃日終に毒弾の傷くる所となれりと。予等今、幸に彼地に入らんとす、露営の中蓐床の下、相対するの時、感愴果して什麼、筏津氏の如きは夫れ或は狂喜せん乎。神戸氏始めは随行の覚悟なりしも事故の許さゝるものありて其の意ならず、曰く、必らず後殿たらんと。一坐之を頷す。一睡夢破れて起ては三日午前第六時、倉皇行李を裁して腕車を停車場に馳せ、新橋発夜行列車に乗して西伏見に向ふ。

伏見

此日風雨濛々として天地昏く十尺の外、復た物を見す。折角の琵琶の眺めも僅かに模糊の間に認めしのみ。定刻より遅るゝこと二時余にして車は稲荷停車場に着す。小憩数分、雨稍〃霽る、乃ち人車を僦ひ堀内村丸谷氏に着せしは早や黄昏の頃なりき。丸谷氏は今堀内村々長にして能く公共の事に従ひ、四面仏徒の中に包まれて篤く我教を信す。公務の余、牧畜の業に熱心し、牛豚雞豹を飼養し、就中搾乳[ちゝしぼり]の法宜しきを得、其の京に在るものゝ販路を圧して近郷第一と称す。又た、昨年、堀内村の御料地となりて宮内省に買上けらるゝや、氏は東都に馳せて其筋に運動し、細民を拯[すく]ふに努めたる結果、維持費として宮内省より金千七百円の特別下付ありたりといふ。今回渡清の挙の如き、氏は第一に賛成の書を送り、行途是非に一泊を乞ふとの懇篤なる書翰を寄せられたり。寒喧の辞畢るや、氏は熱心に平素見聞せる仏徒の運動性行等を述べて盛んに今回の行を賛せり、蓋し其の肺肝より出つるもの。別後幾星霜、旧を語り新を談して尽きす。氏は双清と号し、俳諧を能くす、故中井桜洲山人と雅交あり。此夜雨歇むて雲断続。

黄檗山

四日宿雨晴れ来りて朝暾赫奕、遠山の暁霞、靄々として春色地に満つ。先つ東天を拝して 皇運の隆昌を祈り、征清軍の健在を祷る。十時、丸谷氏に導かれて宇治の黄檗山を見る。「山門を出れは日本の茶摘歌」之れ加賀の千代か当山を歌へるの句、明末の一僧隠元和尚の創立に係る。門を入れは元と一物の日本風なるものなかりしの古刹、今は却つて甚た俗了せり。前管長嘗て当山に遊ひ、今の管長亦た随つて爰に一春秋を送りしことありしとかや、実に三十年前の往事なり。入りて迂回すれは本堂あり、荘厳巍峨、知客寮に行きて訪へは役僧あり、出てゝ応接し、当山管長病気の故を以て礼を欠くを謝す。我か管長携ふる処の扇面に自咏の国風を写して之れを贈り、嘗て観し大雅の画、子昂の書を再ひ看んことを求め、案内に連れ、別院に到りて見る。大雅堂画く所の五百羅漢、筵箇々活躍し趙子昂書する所の七律字々生気あり、少焉して進藤端堂氏出てて応接す、氏は如今、当山より発行せる『禅宗』の主筆にして嘗て東都にあり前管長の知る所、屡々本館をも訪へりいふ、予も刺を通して清談数刻の後、氏に導かれて当山の宝物を覧る。開祖隠元を始め即非、木庵、独立等の諸師、子昂、其昌、探幽、常信、尚信、大雅堂等の書画及ひ御親筆等少なからす、開祖の所持品等珍器宝物亦た幾百点、一々役僧の説明を聰き、去つて別院に憩ふ。此日、大施餓鬼あり、本堂は午後より勤行あり「フチヤ」の饗応を為すべければとて留めらるゝがまゝ留まりしも、何の沙汰なく待クタビレしを以て竟に辞して帰る、此夜丸谷氏療に脳む、紀伊郡長来訪し、管長と面話、暫時にして帰。

大阪

五日晴天、丸谷氏頻りに西京に一日の滞在を勧めしも帰朝の折を期して辞し十時車を僦ひ佳吉に出で淀河汽船に搭して直ちに大阪に向ふ。所謂疇昔の三十石、水坦々として船太た静、午後三時大阪に着し、直ちに南区鍛冶屋町萱葺氏に到る。予幼にして生国を出で、此地に在る事三年、シカも是れ実に二十年前の往事に属す。左れは、此地に於ての経歴、今は夢の如く幻のことく一として記臆に留まるものなし。従つて今昔の感起ること深からず、茫として未見未知の境に入りしが如し。此日大阪毎日新聞社に知友を訪ふ、在らず。夜心斎橋通りより道頓堀を散歩す、来往織るか如く車馬絡繹たり。歩して有名なる千日前に至れば雑踏殊に甚たしく辛ふして竄[のが]れ帰る。

山陽鉄道

暁を覚えさる春眠覚め来れば四月の第六日の東天又た麗かなり。午前八時、萱葺氏に送られて梅田停車場に至り汽車に搭す。神戸にて山陽鉄道に乗り換え西に駛すれば名にし負ふ須磨も明石も舞子の浜も刹那に過きて通ふ千鳥の淡路島目にもとまらず、思へば汽車の旅ほどあツけなきものはなし。姫路を経て四五の村落を過きり、岡山に着せしは午後五時頃なりき。翌七日又た汽車に搭して広島に入る。

[布教通信]

西征録(其二) 『惟一』16:30-36 1895.5.28

四月十九日於瓊瑶浦 随行員田中塵外

鯉城

七日、汽車広島に着するや、厳格なる取調を受け、後ち始めて予定の旅館に投するを得たりき。旅館は停車場側[かたはら]にして、大本営を距[さ]る十余丁。便太だ宜しからざるも、市内の旅店、概ね御用宿、若くは徴発の命を承け、混雑せるを以ての故なり。

時未た哺ならす、管長は車を僦ふて、鍋島広島県知事を訪はる。蓋し同県の人。帰途、管長は又た土方宮内大臣を、其の旅館に尋ぬ。

白雨一過、連山の翠色滴らんと欲す。夜に入り、天晴れんとして又た曇り。明旦の陰晴、転た意[こゝろ]に関するを以て、晏起癖を得たる予も、眠[ねむり]竟[つひ]に成らすして、払暁衾を蹴る。

八日、午前第八時、篠衝く如き雨を侵して、管長は車を僦ひ、土方宮相を訪へり。予は馳せて大本営に赴く。蓋し明後日を以て進転せんとする大総督府に随ふて清地に行かんか為なりき。先つ其事務所に到り、刺を通して横井編輯官に面話せんことを請ひしも、氏未た登営せす。営吏は予に告けて曰く、横井氏這回渡清するに就き、仕度其他の用向きにて、本日より或は登営なきも計られず。君宜しく其の宿所を訪ヘと。将さに門を出てんとするや、管長の来れるに遇ふ。告くるに其のことを以てし。管長は大本営なる落合軍医正を訪ふ筈にて、予は別れて横井氏に到る。刺を出して、氏及ひ丸山正彦氏に面し、語るに来意を以てし、其の斡旋を嘱す。氏等乃ち予に謂へらく、折角の御決意なれとも、最早容易に従軍の許可あるべからす、兎に角本営の方針として、非戦闘者の従軍を許さゝるの事情なり云々とて、其筋へ紹介の刺を与へらる。予、事の甚た難きを思ひしも、素志自がら禁じ難く、途中筆硯を借りて、咄嗟一篇の願書を裁し、倉皇車を飛はして、大本営の門前に来れり。予は直ちに紹介せられたる副官大塚大尉に面会を請ひ、願書を出して真意を陳ふ。大尉予に説くに、到底許可し能はさるの理由を以てす。予、強請再三に及び、願書と共に、予を失望の底にまで却下せられたり、怏々として旅館に帰来せしは、午後三時頃なりき。

九日、宿雨漸く晴る。午前九時、管長 大本営に出頭。

両陛下の御機嫌を伺ひ奉り、行宮の御有様を拝かみ、叡慮の程を惶[かしこ]み奉りて、感慨の余、左の國風[うた]を咏せられたり。

大君はせまき仮屋にすみませり

名のひろしまを御心にして

剣影旭日に閃めき、軍馬東風に嘶く。市中赤黄の帽、到る処に簇るを見る。

予は尋ねて中島(旧姓亀田)仁平氏と面す。氏は先きに本館に在り、一足生と号して、本誌創刊の当初より編輯に尽力せられしが、征清の事起りしより、身軍籍に在るを以て、徴されて近衛師団に入れり。爾後髀を拊[うち]て、出師の令下らざるを嘆じつゝありしが、今回愈々総督に随ふて出発の命を受け、勇気勃然として東都を発せしは、予等に先たつこと旬日。氏は明暁先発隊として、愈々当地を出発すと、予之を聞て胸中感多少。十日、天晴れ気暖かなり。午前予は大本営内侍医局に到り山科元行翁を訪ふ、在らす。乃ち其の旅館に行き面談数刻、依嘱する所あり。帰路大坂毎日社の知友※に遇ふ。曩きに予が其社に訪ふて遇はざりしの人。嘗て筆を載せて韓山清海の激戦を観、病を獲て帰来、未た幾旬ならざるに、今回亦た軍に随ふて戦地に向ふといふ。昨は中島氏の壮談を聞き、今ま又たこの快事を聞く、等しく是れ遠征の客、予の胸中自から一種の愁情を湧出して旅館に帰る。

十一日、晴。東都に書信す。午後管長と共に当市予備病院を見舞たり。夜に入つて、東京及ひ仙台に転送すへき負傷兵士数百、停車場傍各旅店に休憩す。予等の室亦た明け渡して階上の一室に移さる。時は来れり。馬車及腕車を以て病院より送られ来る兵士、隻腕[かたうで]を落せるもの、双手を失へるもの、隻脚[かたあし]あらざるもの、腿下[こむらのした]両足を持たざるもの、或は杖に依り、或は負はれて入り来る。以て当時彼等が如何に君国の為に激戦奮闘せるかを想ふに余あり。管長はかく咏へり、

戦して帰る負傷者[ておひ]のむれ見れは

世に安き身ぞはづべかりける

十二日、晴。午前予は山科翁を訪ふ。

十三日、客年大纛[たいたう]東都を発せしは、実に九月十三日なりき。百万子来の臣民は、狂せるが如くにして歓送しぬ。是と共に吾人が忘る可からざるの日を本月本日なりとす。等しく月の十三日、広島十万の市民感極まつて泣かんと欲するものあり。予草莽の一微臣、此の快事に会し、斯の盛挙を観る、幸甚たしといふへし。

小松宮殿下に奉るとて、管長の和歌一首

大君のよそひとなりて栄えませ

ときはの松の千代に八千代に、

午後管長と共に山科翁を訪ふ、在らす。帰来郵信数通を認む。参河神戸氏駿河伊東氏より懇篤なる書信来る。

十四日、昨夜来風雨甚たしく、牗戸[まど]を叩く音急霰のことく、眠り遂にならす、万感交々湧いて、旅情更らに仲々たりき。時辰五時を報する頃より、風収まり雨歇みぬ。乃ち起て先つ曙光を拝し、朝餐後予は山科翁の旅館に行く。翁か予の依嘱に就て尽力せられしを以て、是か答礼に行けるなり。

午後愈々明日を期して朝鮮に向ふに決し、予は東京に打電せんと欲して、車を郵便局に飛はしぬ。途偶然予の親戚某に出会す。結局某の懇切なる勧告に従ひて、猶ほ二三日出発を見合はすことゝなり、某は直ちに予と共に予が客舎に来り、管長に面せり。猶ほ依嘱する所ありて帰る。

此の日を以て東京本館との関係ある往復郵便電信共に済み、淹滞せる荷物亦た到着せり。

十五日、晴。朝餐前予は鍋島本県知事を其の邸に訪ふ。午后昨邂逅せし親戚某の家に行く。是れより某との往復日に幾回す。此の日管長の偶咏を得ぬ、

思ふ事まゝにならぬをならひそと

さとれはやすき浮世なりけり

十六日、春雨烟の如し。此の日午后又た負傷病兵の東京に転送せらるゝもの百七十余人。予等の客舎の一半、亦た休憩所に宛てられたり。各自背を撫して談話するもの、悉く当時激戦の情況ならさるなく、壮快淋漓たり。

しらゆふの包むいたではものゝふの

赤き心のしるしなりけり

これ管長か彼等をいたみ咏まれたるもの、

十七日、快晴。午后例の某来り訪ふと共に、予は又た相携へて出つ。今夜又た復た負傷者の来り憩ふもの百余。大坂其他に移さるゝものゝよし。

十八日、東天朱の如く、遠山紫雲棚引く。朝餐未だ了らさるに、早く号外の声を聞く。窓を押して街頭を望めは、鈴声琳々、狂呼して号外を鬻くもの相連り、衣嚢を物色して一銭を投するもの亦た甚た多し。予亦た一葉を得たり。予は又た朝来客舎を出て更に運動する所ありき。午后例の某来訪し、今夕草津(広島より二里許)へ行き事の決すへきものあれは請ふ一日を延して、明旦を待てと。直ちに腕車を飛はす。

終日悶々として又た客舎に一夜の困夢を結ふ。

十九日、快晴。夏季の如し。其の運動杳として消息なし。午前十時、予は奔りて其家を訪へは、昨夜来未た帰らすといふ。乃ち意を決して某に一封の親展書を遺して、倉皇発程の行李を整ふ。

発宇品

百折撓まさるもの、以て大業を成すに足る。千挫屈せさるは、実に予か此行の当初に於て私かに誓へる所。豈一挫折の故を以て、我万里の大志を沮喪すへけんやとは、予か自問自答の語なり。茲時四月十九日、慨然意を決して、宇品港より門司通ひの船に搭じて、西航の途に上りぬ。

郷里を過く

午前四時、船は門司港に着せり。而して天未た明けす。暫時休憩。直ちに九鉄一番列車に乗して佐賀に向ふ。小倉より博多に臻[いた]るの途、筥崎八幡宮を拝す。車内の乗客、皆な起て脱帽拍手懇ろに黙祷せり、是れ予の大に感せしもの。平時はいざ知らす、我か皇威震動の日、此の伏敵門頭を過く、誰れかは敬神の念を起さゝるへき。敬神の念旺盛にして、愛国の情之に随伴す。予は汽車倉卒の際にも、乗客の拍手脱帽するを見て、我国民の敬神の念と愛国の情に富み、以て能く敵愾の気象あるを感するなり。

亭午の頃、漸く佐賀停車場に着し、松原町中島といへる旅宿に投す。佐賀は余等の郷里にして、管長は久闊二十年振の帰郷なれば、今昔の感にや堪えざりけん、左の一首を咏せらる。

はたとせにあまる月日をふる郷に

昔のとものありやあらずや

管長の来著せる事の翌日の『肥筑日報』に出つるや、小城町の香月則之氏来訪せらる。(軍艦八重山に乗り込みて威海衛大戦の折敵艦靖遠を轟沈せしめたる海軍大尉香月輝彦氏の実父)氏は折好く両三日前当地に来り宿せるよしにて、大に喜はれ、夜に入つて清酌を催ほす。予は此の日、本教所属の宮地嶽教会長渡辺繁雄氏を訪ひしも、近村布教中にてあらす。

翌四月廿二日正午、長崎通ひの汽船出帆の報あり。直ちに結束して人車を走らせ、二里「諸富]に至り、汽船大川丸に乗る。室内人少なく、予等を加えて僅かに三人。海面亦た静にして、漣漪[さゝなみ]僅かに船底をたゝく。進んて島原の辺に至るや、 風颯々として起り、白雨従つて之れに加はり、船員の右往左往する、囂々喧々たる、舶妙らしき予は、直ちに甲板に出てゝ海上を凝視し、其の太た怖るゝに足らさるを覚り、室に入りて眠る。一睡覚め来れは東方既に白く、雨歇み風収まり、燿々た旋る曙光は碧波を照らして、心気自から爽然。

瓊瑤浦[たまのうら]

本邦旧最の開港場長崎は、人口六万を有し、加ふるに各国の居留民を以てし、清国人のみにても、目下在留するもの八百人余なりといふ。湾内に碇泊する大小汽船の数亦た甚た多く、黒烟天を衝く烟筒は、林立せる桅檣と参差し、外国軍艦の厳然投錨し居れるをも見る。予等を乗せたる汽船、埠頭に着すると同時に、入港せる某号の甲板上韓人数百を見る。是れ今回日本に留学せんとて、派遣せられたる京城の学生なりといふ。予等か投せる福島といへる旅店に、彼等の一隊も亦た投宿したり。

此地亦た管長の嘗て永く垂跡せらるゝ所。今より二十余年前迄は、本教の信者甚た多く、前管長花守翁亦た屡〃巡教して、不二真神[ふじしんじん]の大道を弘められしの地。而して亦た道祖長谷川角行霊神は、実に此の地に生れ、此道を起し給ひしなり。八代の師三志翁、初め此に来り、実践済度の方法を以て、曇りなき参鏡[みかゞみ]の教を説き給ひしと聞く。而して、御代お振り変りの事よりして、師等の足跡茲に絶え、爾後幾十年気脈通せす、音信亦た疎にして、当時熱心に本教を奉信したりしものも、今は如何にしつゝあるか、杳として其の消息の知るへきなかりき。予等今回西行の途、此処に宿す。如何にもして此の地に布教し、先師の遺業を申ふる、亦た実に予等の一大責任なるべし。然りと雖とも、左なきだに荏苒日を消して、末た一行か其の目的地に達せさるの今日なれは、須らく帰途徐ろに教を此処に布かんと欲し、先つ旅店に就きて仁川行の定期汽船を尋ぬるに、廿六日一隻の汽船彼地に直航するも、そは今回荷物を満載して行くことゝなり、其の後は来る五月一日に発すへきよしを答ふ。予等その滞在の甚た永きを思へと、また如何ともする能はす。乃ち茲に数日の淹留と決せり。

客舎雑記

鎮西大社 の扁額厳そかに立てる唐鉄[からかね]の大華表を経て、幾百の石階を攀[よ]ち、幾個の石華表[とりゐ]をくゞり、諏訪神社神殿に詣づ有名なる大社にして、四時参拝者絶ゆる事なく。登り畢つて回望すれは、遠く瓊瑤湾外に真帆片帆を見、低く長崎市街一眸の中に落つ。酷だ東都愛宕山上に肖[に]たり。半腹より右を長崎市公園となす。小池噴水の状、石碑苔蒸の体、松柏の蓊鬱たるの景等、頗る賞すへきものあり。時明治廿八年四月廿九日、此の日を以て市内の有志は、這回名誉の旭旗長風に靡かせつ凱旋寄港せる帝国軍艦武蔵、大和、の将校下士以下を此の園に請して、盛んなる歓迎会を催せり。天気晴朗にして瑞雲靉靆、非常の盛会なりし。当市は今回を以歓迎の第五回なりといふ。また熾んなりといふべし。

留学生 予等と同宿せる韓人、皆な多少の日本語を解す、中「金重漢」と呼ふ少年あり。朝鮮工務衙門大臣金嘉鎮氏の息男なるよしにて、日夕予に親しみ、洋服を新調し、「ゴム」靴を穿ち、其結束せる頭髪は、東京に於て之を断つべしなと戯むれ、一個可憐の風容あり、資性亦た敏俊、洒落。「金允求」と云ふものあり、一夕予等の室を訪ひ、種々の会話を試む。予亦た日本の国体の尊厳を説き、我日本は帝国と国民と、畏けれと 天皇陛下とは、決して離るへからさるものにして、三者合体して、克く国家を結合す、之れを以て今回日清交戦の如き、百戦百勝の偉勲を奏せりなと物語れは、彼れ終始熱心に傾聴し、頗ふる感せしものゝ如く、低頭呻吟之を久しふし、我国の王室は………と言ふに忍ひさる有様にて、竊かに暗涙を呑めるか如かりし。而して彼れ亦た曰く、我国には未た人物なし、幸に予等貴国に遊び、貴国の文明の幾分を学得し、帰つて我国を強盛ならしめさるへからす、然れとも未た予等丈にては、到底我国の目的を達する能はす、予等京城のもの、須らく京城以外の各地方より人物を募り、貴国に学ふ所あらしめさるへからす、地方には随分人物あり、然れども撰挙の栄未た地方に及はす、此の地方の人物、一度足を海外に出たして、充分の材能を奮ふの時、即ち我国の文明となるの時なるへし、予等は唯〃其先鋒たるのみ云々、其の謙遜の語、熱心に彼の不熟練なる日本語を以て迸り、適〃真理を吐く。予等其野に遺賢ありとの事に至つては、我国維新の際に聯想して、坐ろに同感を催しぬ。其他雑談時を久ふして去れり。彼等今や既に東都に入り、孜々黽勉する所あらむ。

旧同志 着港以来、先師が引き立ての旧同志を尋ぬるも遇はず。帰朝の折、充分に布教の途を啓かんと決し、猶ほ寄り〳〵其心当りを尋ねつゝありしか、一日、加藤武延といへる人、予等か旅店に来訪されぬ。此仁の養父こそ、実に当時の実行教熱心者加藤淳太夫和行とて、屡〃関東にも上り、其名全国同気に高かりし人にて、鳩谷醍醐の諸師に教を聴き、諸師の筆蹟幾巻を蔵せり。武延氏は某女の入夫にして、当時未た弱冠、能く道を聞き居たりしも、爾後幾十年、先人多く歿し、道を説き教を語るもの失せ果て、忘るゝとにはあらねども、自然眠れる姿なりし云々と。段々の物語りに、其日午後同氏の家に臻[いた]り、尚ほ旧同志の二三来り会するあり。乃ち旧を談し、関以東本教の旺盛を語り。管長よりは此地の道祖を出し、先師の尽力ありし所なるを説き。向後一たひ旧に復し、本教の為め、国家の為め、熱心尽力あらむことを望むよしを懇々説話されしを以て、皆々其旨を体し、帰朝の折は、共に布教に尽瘁すべしなと語り合ひ、猶ほ先師の筆蹟等を見る、

かざらねど誰が見てもよし不二の山 鳩谷三志

きくよりはみるかなほよし見るよりは

行[おこな]ふて知れみろく世の人 醍醐 三息

共に本教の神膸を吐尽せるもの。感歎真に今更の如し。嘗つて佐賀を過きて不在の為め会するを得さりし宮比嶽教会長渡辺繁雄氏の来訪あり。種々談話の末、一層布教に尽力すへき旨を誓はる依て権大教正に補し、教務取締担任の辞令を下付す。予等出発の時迄、彼此周旋せられ、大に好便を得たり。

卅日より陰雨濛々、羈情更らに沈み、鬱悶甚たし。一日出発の汽船、茲にまた二日を延はし、三日午下四時、郵船会社雇汽船潮州府号は、釜山仁川へ向け抜錨すへしと決せり。予等一行、茲に故国の天地を離るゝに当り、前途の遼遠を想望して、多少の感愴、胸宇を来往す。知らす、次報什麼なる消息を読者の座右に供するを得るや。連日の陰雨、今や将さに晴れなんとして、天地空濛、雲烟漠々、

[布教通信]

西征録 『惟一』17:32-43 1895.6.28

於漢城駱洞 田中塵外随行筆記

青魚洋に入る

朝来雨らんとして降らす、晴れんとして亦た晴れす、陰雲時に低く下りて、天地為めに暗き五月第三日、待ちに待ちたる釜山仁川行の汽船、神戸より回航しぬ。権大教正渡辺繁雄外数氏に送られて、茲に長崎の客舎を出て、直ちに小艇を便して、本船に移る午下第三時、船は日本郵船会社傭独逸汽船潮洲府号、元と荷物運送船にして、近時遽かに其の一部を割いて客室と為し、上中等の設けなく、従つて不潔不整甚たし。殊に客歳東洋の風雲漸く動きてより、大帝国の名声、大陸に喧伝せられ、国民膨脹の結果は、歩を海外に移すもの、日に多きを加へ、此日の如き、亦た二百余名の渡韓者を見る。而して又た其の多くは通商移住を以て目的となすか故に、手廻荷物の多き、尋常旅客の如くならす。非常の雑沓と窮屈とを以て、予等は辛ふして荷物室の一隅を占領し、僅かに膝を容るゝの所を得たり。

船は錨を抜き瓊瑤[たま]の浦を放れ、船客は早や喧々たる談笑を始めぬ。嘗て油樽干魚等を積込める仮客室は、「酢司」をつけたる如き、船客のつく息ひく息に由て、言ひ得へからさる臭気充満す。予は急き「甲板」に竄れぬ。時已に晡を過ぎ、濃雲散し去つて、淡靄低く迷ひ、薄絹に包める如き月色神鏡の如く、面を撲つて寧ろ暖かき潮風は漣漪を起して金波細かに動く。天草洋上の夜航、予は所謂天然の美に打たれしもの、恍として恰も夢の如く、逍遙俳徊、微かに「山陽」か「雲耶山耶」の詩を誦し、一句を吟する毎に、極めて其の真景を描写せるに感しぬ。

九時過くる比ほひより、波稍〃高く、一片の浮雲、玉兎の君を奪ふて、水天為めに黒く、夜気竦然として衣袂を襲ひ、久しく立つ可からす。顧れは甲板上亦た一の人影を見す、独り船員の柁を転するあるのみ。乃ち去つて船房に入れは、満客多く既に夢に落ち、汽罐の水沸きて習々の声をなし、機関の車揺きて轆々の響を発す。

困臥一睡、覚め来つて甲板に上れは、幾十の船客、早く既に快晴の天光を仰けり。船は快駛して払暁対州厳ケ原の港を過き、潮勢一変、高麗海峡を度り、所謂青魚洋に入り、茲に始めて大日本帝国を辞するに当り、遙かに故山君上父母の邦を拝す。

釜山港

洞門の如き、浮鼈の如き、幾多の奇礁、無数の小島、波間に碁布羅列する所之れを青魚海と称す。巧みに其間を縫ふて、船は漸く古三韓の地、朝鮮慶尚道南岸の一港に着せり。我が対馬を距ること僅かに五十余浬、本邦に最も近き、且つ最も古き外国開港場釜山即ち是れなり。天気清朗の日、対州の東端より水波漂渺の間に、其の近傍の山岳を望むを得へく、九州地方の人民は一葉の漁舟に帆かけ、其間を往来する程なれは、我か居留民頗る多く、全港の商権は、概ね我商人の掌握する所となり、物価の如き、略ほ内国と同しく、宛然日本の殖民地にして、毫も不自由を感することなし。頃日又た長崎の人某、釜山に渡り、水道工事を起し市内到る処、清水の湧出するを見る。

山多くは赭山禿丘、独り居留地の右に一丘あり、乱松亭々として千章蓊鬱たり、石階を攀ち登ること八合、一祠あり、金刀毘羅神社と匾す。蓋し居留民か産土神とし、公園地となす所。祠官其の麓に住す。登つて其頂に臻[いた]れは、広さ凡そ三十坪許。一面の平地あり、傍らに木標の大なるもの立つ、仰きて之を見れは、『遙拝漢城遭難之土標』と記せり。一拝往年の事を回想し、延て今回の事に及ひ、更らに雞林の前途を想ふ、思ふて茲に至る、忽ち慨然、更らに愴然たるものありき。

海上二昼夜

船停ること四時、釜山を発して西航し、夜間慶尚道近海を過きて、昧爽全羅の沖に入れり。巨文島を右舷に見て、船の駛る所、幾箇の青螺、無数の小島、送迎するに遑あらす。山姿水容、雄大にして絶佳、航海妙[めづ]らしき予は、貪り見て飽くを知らす。

韓人朴琪俊といふもの、曩に留学生百余名を督して本邦に来り、長崎に於て相知り、予等か便船を待てるの間に、彼れは東都に行き、帰途不図同船するに及ひ、彼れの日本語に熟せるを以て、共に食後の運動を甲板の上にとりぬ。又た慶尚道某県の府使、(本邦知事の如きもの)呉承模と云ふもの、夫人及ひ童女一名を随えて、京城に上らんか為めに、釜山より乗船せり。馬尾毛を以て細かに編みたる帽を戴き、雪白練絹の袗[ツルマキ]を穿ち、牛皮履[くつ]を踏み、鼈甲縁、水晶石英の大眼鏡を掛け、長烟管(四尺に余るもの)を啣み、年歯未た三十を出です。朴琪俊は彼れか為めに船房の斡旋をなし、且つ彼れを予等に紹介しぬ、彼れ毫も日本語を解せす、乃ち予は筆を執り、総てを手帳の上に問答せり、幾多応答の末、予は彼れに今回渡韓の目的を告けぬ。彼れ索より神道なるものを知らす、予は苦しんで不能の漢文を以て、彼れに説くに神道の起原、及ひ我か実行教の教旨、仏耶両教に異なる所以、日本帝国国体の仍て立つ所以の梗概を示せり。彼れ再三再四注視熟考の後、僅かに解せるものゝ如く点頭数回、予に謝するに、日本国の義侠深き、東洋文明の先進者なることを以てし、又た一言の予か苦しんで説明したる神道の事に及ばず、予を目して、京城に行きて官途に就くものなるべしとの臆断をさへ下すに至る。韓人由来官尊民卑の極に達せるもの、彼れ位、三品に上り官、府使にあるものにして、猶ほ且つ甚た事理に暗き斯の如く、予か帽を借りて戴き、予か上衣を乞ふて被り、予か時計の価を問ひ、更らに予に巻煙草の割与を請ふか如き、品位自から下れる斯の如し、其官にあらさるもの、中以下に衣活するものゝ品行理想また推知すへきのみ。夜に入りて、月色朗明、金波揺々、静かに起て「甲板」を歩すれは、涼爽云ふへからす。更[かう]闌[た]け人定まつて、猶ほ去るに忍ひす。

翌終日海上に在り、船は舵を転して北行す。午後天曇り、夜に及んで小雨至る、満客船房に在りて、呻吟殆んと航海に倦む。適ま予等の同室に、義太夫を能くするものあり、衆に推されて一二段を語り、其の新作の李鴻章苦悶の段を語るに及んて、拍手大に起り、韓人二三、亦た興に乗して彼国の「俚謡ありやらん、ありやらん、あらりよ、てやろ」を唱ふ、其声凄惋。六日の天、ほの〳〵と明けぬ。夜雨名残なく晴れて曙光耀々。水の舷に当つて砕くるところ、宛かも白鷺飛行の観を呈す。船は進んて豊島の近海を駛る、之れ宣戦の 詔勅以前に於て、日清交戦の手始めとして、将たまた軍陣の血祭として、客歳七月、砲烟舞ひ弾雨飛ひ、最初の大捷を占めたる所。撃沈せられたる高陞号は哀れにも、折れたる檣を海面に露はして当日の余波[なごり]を見せぬ。甲呼ひ乙伝えて船客は悉く甲板に馳せ上り、指し望みて、幾度か其の戦況を繰返しぬ。

午後第三時船は仁川の港に入る。航海三昼夜、風静にして波穏かに、恰かも平地を行けるか如くなりき。

仁川港

税関の官吏来り、朝鮮の巡査亦た来り、乗船の折に比して二倍せる雑沓は始まれり。予等は入港の前、早く行李を介して舷頭に立ち、投錨後直ちに端艇に乗つて上陸し、韓人の背上行李を負ふて案内するもの一人を僦ふて、旅館水津に投しぬ。

快浴一番、旅装を更めて市内を散策せんと欲し、将に出てんとするや、旅館の別室に、三四洋装の紳士か小醼を催ほせるを見る。曷[な]むぞ料らむ、其醼の主人こそ、嘗て管長か世界宗教大会に臨める折、米国桑港[さんふらんしすこ]駐箚領事にして、懇切斡旋の労を執られし珍田捨己氏ならむとは。氏は本年二月より当港の領事となり、覚えの手腕を揮ひつゝ、鋭意事に従ひ居らるゝよし。席にある客は、此日を以て仁川に寄港せる某国軍艦乗込将校にして、氏か招聘に応して来れるなりと。氏は速く管長を認めて宴席に請し、互に久闊を序し奇遇を語る。翌朝管長は、特に領事館に珍田氏を訪へり。

仁川安着の報道書状三十余通を認め、内地各国教長に宛てゝ出す。

日本居留地を下つて、各国居留地の傍らに出て、韓人の露店あり、牛豚肉、生魚、干魚を排列し、交ゆるに野菜二三種を以てす。その烈日に曝され、塵埃に塗[まみ]れ、急霰の如き蒼蝿をはらひもやらす、左れは肉は腐り、菜は皆な枯る。白袗の韓人は、帽を窳[い]かめて徘徊佇立し、機軍[チケークン](労働者)の徒、其の傍に乱酔困臥し、雑然喧然たる所、一種の羶気大空に充満す。予は彼の朴琪俊を『監理衙門』に訪はんとて、図らすも此処を過きり、奇臭鼻を衝て脳に入る、急き手巾[ハンカチーフ]を以て鼻端を擁し、逭[のが]れて一丘を登り行く数十歩、禅寺山門の如きあり、匾して『監理衙門』といふ、乃ち入りて刺を通し、朴氏に面し語ること数時、其京城に上るの日は、同行せんことを約し、乃ち帰る。途書籍店に寄りて、東京新聞二三葉を購ふ。

居留地の右方、数丁にして日本公園あり、客歳我軍の幕営したる所。内に 皇太神宮を祀る。居留本邦人の信仰殊に篤く、戦勝の祝会、亦た神前清きところに催せるもの数次。此月十九日、戦勝祝祭を兼ね、盛なる例祭を執行すへき計画中にて、市民は準備に忙はしかりき。吁本邦人の海外に在るもの。必らす敬神の念篤き所以、自から其の特性を発揮して、吾人の意を強ふするに足る。

漢城に向ふ

天明け衾を蹴て起れば、濃靄曙光を遮り、冷気肌に薄る。陸路馬を僦ふて漢城に向はんと欲す。宿に命すれは、直ちに駑馬一頭を拉せる韓人来つて門に待つ。其道程を問へは、韓里八里と称す。予等乃ち沿道の勝景を看且つ行かんと欲し、馬背に行李を乗せ、韓人をして東道の主たらしむ、馬は高麗産の駒にして、体躯小なりと雖も、担力太た強く、之を策[むちう]つの馬夫亦た健脚、速きこと走るか如し。予等は彼れに尾し、為めに数十歩を行く毎に、一回の疾走を要す。一道の大路、京城に通すと雖も、丘を度り、樹を穿ち、水を渉り、坡を回くること三里許。高丘に登りて下瞰すれは、路更に嶮なるあり。追走せし予等の勉強を言語不通の馬夫は、愈策[むち]を揚げ進む。予等是に於て渇する甚たしく、吹筒の水、既に雫を残さす。濃靄漸く晴れて、初夏の日光脳上を照らし、更らに苦熱を覚ふ。

亭午を過き一時、二時に近からむとす。時に飢渇交々臻る。加ふるに長程の歩行に馴れさる予は、靴に足を食はれて痛み亦た甚たし。無情の馬夫は、悠然烟を吹て、既に数丁の前にあり。須臾にして梧柳洞[オリクル]に着す。梧柳洞は一小敗駅にして、人家僅かに十数戸、中、日本人の旅店あり、朝鮮飲食店あ。、客は昼餐を喫し、馬は一日の秣かふ。京城仁川間道程十数里、実に此小駅あるのみ。他は皆な荒漠なる山野にして、旅店の脚を休むるの処なし。予等亦た此処に着して、携ふる所の食器を開き、数顆のビスケツト、及ひ数椀の渋茶を得て、殆んと蘇生の思ひをなせり。

人馬共に飯し終る、乃ち復た程を発す、荷を安排して、管長を馬に乗ぼせ、他に僦ふべき馬なく車なく、予は已むことを得すして、勇を鼓して尾行す。平田低丘、頗る本邦田舎の景に似たる所を行く三里、京城の手前凡そ一里の処に達し、漢江の流れに至る。幅数十町、砂白く水清く、風景愛すへし。

渡船場あり、韓人之を官渡と称す。渡り尽す所麻浦[サンガイ]といふ。往昔鬼上官加藤清正の涕泣せし処にして、又た明治十七年の乱、井々居士竹添公使一行の苦戦奮闘せし所なり。

遙かに南北両漢山を望み、翠柳青松滴らんと欲する処、行路迷はす、管長に後るゝ半晌、京城南大門を入り、泥峴[チンコウカイ](日本人居留地)に至り、旅館東京館に投す、時正に午後七時。

辛ふして晩餐浴湯を了へ昏々仆れて眠る。

漢城

予等は漸くにして朝鮮国京城に入れり。着京の夜を徹し超て翌日、始めて漢城に於て倭城を見、王闕を望み、鐘路を歩し、南山に登り、或は官立学校を参観し、守備軍隊を訪問し、或は公使館を見舞ひ、領事館を訪ひ、日本顧問官の寓を叩き、或は舌人を拉して韓人の家を見、或は知人を尋ねて迂路に彷徨せるなと、事歴頗る多し。

韓の俗

予は先つ茲に韓俗の一班を記せんとす、予か嘗て内地に在りて、之を人に聞き、之を書に見たるものを、今ま実際に目撃して、其の予想を超ゆるの甚たしきに驚けり。是れ実にこの韓の俗なり。時に内地と異なる数点を列記せむ。

○韓人の妻を有するものは、髪を結ひ、帽を戴き、妻なきものは、皆な髪を編みて、之を背に垂れて帽なし。

○婦人の市に出つるや、皆な被衣[カツギ]を頭上より掩ふて歩す。衣裳は紅、白、青の絹布、或は「キヤラコ」にて製る軽簡なる筒袖大袴にして、恰も洋装の婦人の如く、をしなへて美色なり。

○韓人の物を運ふ、皆な背子に載せ、水を汲むも亦た同しく、天秤を背子に結ひ付け、両端に水壺を釣る。而して其重量凡そ三十斤位を積むて、毫も苦しむ色なし。婦人は総て物を頭上に載せて行く、量の何十斤なるを問はす、又た方二三寸のものと雖も、之れを頭上に置く。

○婦人の行くや、尚ほ男子の如く、足を外輪[そとわ]に踏み出し、前項の習慣あるか故に、身体は一直線なり。少しく在方[ざいかた]に出つれは、予等外国人の来るを見るや、直ちに避けて門内に入り。其の避く可からさる折には背面して立ち、後ち直ちに却走す。

○日本居留地に人力車あれとも、嘗て韓人の之を僦ふものあるなし。貴人市に出つる、必らす轎に駕る。轎は底に棒を付け、舁くにあらすして提るなり。他は多く徒歩するのみ。

○韓人は唐辛、及ひ蒜を好む甚たし。総ての食物、悉く之を用ゆ。故に彼等の身体、悪臭断えす、其の唐辛を好む、不知不識の間に、「バチルス」を減殺す、天然亦た妙なりといふべし。彼等は牛の頭の角の生へたるまゝ、之を熟烹し衆人囲みて食ふ。

○飯器は多く真鍮の大さ「とんぶり」の如き碗を用ゆ。之に飯を盛る山の如く朝夕二飯。殆んと本邦人二倍の量、飯に匕を用ゐ、菜に箸を用ゆ。

○韓の山野樹木に乏し、日常の家具皆な土器、或は瓢箪。

○貴人の外は茶を喫せす。賎者は未た茶あることを知らす、年中水を飲む。真水は悉く鹹味あり、蓋し尿水流れて河井に投せるもの。

○溺[しようべん]と糞と、韓人は見て以て汚穢のものとなさす。家に厠あるなく、馬矢人糞、路に狼藉し、婦人の多くは溺を掬ひて顔を洗ふ、蓋し皮膚を細緻[こまか]にするといふ。

○彼等は人と対話して、毫も顧慮[かへりみ]することなく、坐右の便器を執りて、之を股[また]間に置き、且つ撤し且つ語る。予の知人某、嘗て某官衙に顕官を訪ひ、談国事に及ひ、頗る真面目なりき、顕官軈[やが]て便器を執り、彼の如くして平然たり、某その国習なるを知らす、勃然として匇々辞し還りきと。彼等は又た鼻液[はな]をかむに紙を用ゆるを知らす、所謂手鼻なるもの頗る巧なり。而して其の指を壁上、柱辺、門扉、処を撰ふことなく之を摩つけ、貴人は美服盛装の時と雖も、之を膝に塗る、為めに膝辺方一二寸、常に麗沢を発せり。

○晴天には靴(支那靴に似たる)及ひ草鞋[わらくつ](靴の形せる)を穿き、雨天には木を刳れる屐[げた]を踏む、其の形甚た奇なり。

○煙管は毎に口に啣み、或は手に持ち、如何なる場合も之を措かす、長きを以て貴しとす。機軍[チケーグン](労働者)は長さ二尺許なれとも、貴人に至りては五尺に至るものあり。近時日本風の吹入りしより、巻烟草の流行盛んにして、烟管も随つて短きを善しとする傾向[かたむき]あり。本邦人の韓に遊ふもの、必らず先づ四五本を購ふて以て土産とす。

○白麻衣を着し、大笠を被り、更らに白麻布の長さ一尺計りなるものゝ両端に、小竹片を付し、両手を以て面を掩ひ、市街を漫歩するものを散見す。是れ喪に居る人なり、彼れ等は喪間必らず葷酒を退くといふ。

○短髪にして白麻衣を着け、同しく大笠を被むり、手に念珠を妻繰るもの、是れを朝鮮の僧侶となす、従来彼等は京城に入ることを許されさりしか、今回本邦日蓮宗の僧某、大に韓廷に説き、其の国禁を破りてより各所に韓僧の徘徊するものあるを見る。

○機軍[チケークン]の徒といヘとも、皆な髭髯[ひげ]を蓄ふ。而して其の濃きを賎しみ、薄きを貴ふの風あり。

○歩むこと、及ひ語ること、概して緩漫。

○坐睡[ゐねむり]するもの甚た多く、悪臭を発する蒼蝿は、面に充つるも覚めす。甚しきに至りては、日中大道に仆れて眠り、牛馬は自から避けて行く、人敢て怪まず。

○美髯を蓄ふる男子の雪白の袗を穿ち、長煙管を啣みて、悠々寛々途上を漫歩するもの頗る多し。彼れ等は飯時踵を家に回へすの外、終日何事をもなすことなく優遊せり。是れ実に官人の家に養はるゝ食客先生なり、所謂酔生夢死するもの。

是れ等予か滞在中僅かに見聞し得たる者の一斑のみ、其多くは既に昨年来幾多の人士、或は新誌を以て世人に紹介せられたらむも、予は予か親愛なる読者の中、未見未知の人に対つて報道し紹介せんと欲する微意に外ならさるなり。

倭城台

駱洞[ラクトン]にある旅館東京館を出て、行く一丁にして泥峴[チンコーカイ](日本居留地)に達す。此地は釜山仁川等の開港場と異なり、韓廷か嘗て清国人に許せる雑居条約によりて、日韓両国の間に締結せる均霑条約の結果、本邦人の多く京城に雑居せしものゝ、去る十七年の変乱以降、自衛の為めに集りて、居留地の形勢をなせしものにして、客年以来、韓人の本邦人を信する甚た篤く、跋扈せる清商の漸次減縮せし等の末、通商移住の目的を以て、京城に来る本邦人非常に多く、日に居留地の地歩を堅め、拡張の勢を呈し来り、頃来殆んと商権の大部分を占むるに至れりといふ。

泥峴の中程より右に望む高峰を南山とす。亭々たる老松、概ね赤く、稜々たる山骨、気自から壮なり。半腹に日本公使館あり、回らすに障壁を以てし、旭日の国旗、中空に翻へるを見る。山麓更に一丘あり、倭城台即ち是れなり。丘の上数百歩、削立すること数丈、形自然に牙城の趣あり。韓人伝えて曰く、往昔鬼上官加藤清正来りて、丘勢に依り城を作るところと。乃ち登りて京城を下瞰し、肥後守当年の事を想えば、片月の槍を提さげ、蛇目の鍪を戴きて、八道を睥睨したるの風釆、髣髴として眼前に来るを覚ふ。

公使館及ひ領事館を訪ふ

一日管長に随ふて日本公使館に井上公使を訪ふ。是れより鋳字洞にある日本領事館を訪ひ、内田領事に面し、談数次に渉りて帰る。

京城の古物

之を嘗て朝鮮に遊へるものに聞く、京城看るへきもの二あり、曰く大円覚寺の古碑。寒水石十三層塔是れなり共に近代の物に非す、精巧驚くに足ると。一日、管長を勧め、舌人を携えて旅館を出てぬ。南大門より東大門を貫く大街を鐘路と云ふ。路に巨鐘あり、我か三井寺の鐘よりも大なり。市街の広さ五十間余、街頭の家屋太た美麗ならす。加ふるに露店を出すもの多く、雑踏を極む。行く〳〵右側の一陋巷に入る、糞溺狼藉なるところ、土塀将に倒れんとせる家、小庭は実に一個の掃溜然たる所、瓦石紛然の中に、寒水石の十三層塔は立てり。塔の上層三階は、卸されて塔畔にあり。伝え云ふ、往昔加藤清正京城に入りし時、此塔を見て、その精巧に驚き、卸して日本に持帰らむとせしも、一層の重さ幾千斤、終に力尽きて抛却し去れるものなりと。この巍然たる寒水石塔の、一層ことに精密なる仏像を彫み、交ゆるに雲龍禽獣、若くは虫魚を以てす、刀痕自在にして行雲流水の如しといふも、敢て過賞にあらす、真に彫刻の堂奥に詣[いた]れるもの。而して其の何百千年を経たるを知らす、雨露に曝せる、猶ほ恕すへし、曽て火を失し塔の半面を焦黒[こが]せしめたるなと、希代の珍品、亦た一の保護を与へられす、惜むへきなり。清正の意を継き、之を本邦に輸送し来り、上野公園噴水清きあたりに移さはやとは、此の塔を見るものゝ異口同音に発するの語なり。予は腰間を探りて筆を出し、塔辺の棚の如きものに氏名年月を書して、この家を出て、更に大円覚寺の古碑のあるところに至る。大石鼈あり、尾を低[た]れ首を昂げて碑を負ふ。石碑高さ二丈許、石は臘石にして黒色を帯ひ、上に神龍の碑を繞くれるあり。彫刻亦た精妙、形体頗る雄大、表に銘文あり、明らかに読む可からず、裏は大円覚寺之碑と書せり、予等本邦にあつて未た見さる所のもの。

守備軍隊を慰問す

京城を守備する軍隊を後備歩兵第十八大隊とす。客歳事の此地に起りてより、我か十万の猑[犭+休]は、北満清の野に転戦し、今や兵戈将に静まらむとせるに至る間、殆んど一年、仮ひ砲煙発し、弾丸飛はさるにもせよ、身を軍籍に措き、足を異邦に留むるもの、焉んぞ一日半晌の安を得んや。予等今や此の地に来る、先つ行ひて守備隊を見舞はさる可からす、是れ亦た実に今回一行か目的の一なれはなり。乃ち管長に随ふて行く、鐘路大街を歩して路尽くる所、右に折るれは王城門なり、路の左右を韓の諸官衙となす。内に十八大隊分営あり、王城の前広馬場に韓兵二中隊計の操練あり、将校の服装奇なれとも美なり、号令進退の如き、総て日本語を以てす、馴れさる所甚だ可笑し、環視する韓人堵の如く、予等亦た其の甚だ妙なるを以て佇むこと少時せり。夫れより分営に就て守備隊本部の所在を問ひ、歩を回らして指示せられし「司訳院」に到る。守衛に刺を通して、長官に面せんことを請ふ。長官営にあらず、副官藤戸中尉出てゝ応接せらる、乃ち来意を告け、慰問品として宝丹五百包を贈る。中尉長官に代りて謝意を述へられ、今日に至るまで当軍隊も戦時に等しく、厳重なる軍律の下に服務しつゝ、未た一日の安きを覚えす、為めに日をトして一場の講演をも請ひ度けれと、近日は都合ありて其意を得す、御滞京の日数次第にて、又た如何ともなし度きものなりとの事にて。管長は副官に対ひ諄々感慨の在るところを演へ部下の将士、及ひ大隊長へも宜しく伝声を請ふ旨を述へて帰る。

官立日語学校を看る

朝鮮の教育に就ては、実に云ふに忍ふ可からさるものあり、今は唯少しく改革前後の教育法に就て得たる一二言を記し置かむ。韓人由来教育の何たるを知らす、漢学夙とに入りて儒道盛んに行はれしも、其の儒道を誤解せるや、今日の新文明世界に容る可からさる底の旧慣を墨守し、甚しきに至りては、反つて人倫を害するか如き頑癖に陥ゐらざるなきを保せす。而して又た一般に所謂「漢学先生」なるものを賎しむの弊あり、其故を尋ぬるに、元と教師なるもの彼自から教育の忽かせにす可からさるを知らさるか故に、教育の如何に国家の盛衰に関するを思はさる論なし、僅かに官人の家に寄食し、主家の児童に四書、或は五経の素読を教ゆるを以て足れりとなし、其の漢学先生を養ふもの、即ち主人も亦た先生と思はんよりは、寧ろ「傅[モリ]」の如く感す、又た爾か感せさるを得さるなり、故に共に倶に賎しみ了り、竟に如何ともする能はさるに至る、是れ改革以前朝鮮教育の通例なりとす。斯の旧弊悪習を打破し一掃し尽さずんは、到底完全なる開国の事挙らす、客年以来、日東の新空気を注入し、稍々改革の実挙らむとす、日本顧問官の鋭意厲精なる、亦た与つて力あり。予等の滞在中に、師範学校官制の発布を見るなと、其の実効と云はさるを得ず。教員を賎しむの弊は、延ひて改革後に及ひ、官私両校共に束脩は勿論授業料を徴収すること能はす、却つて学校より筆墨等を与ふるといふ、若し授業料を納むるか如くんは、一人の入校者を見さるへしといへり。予等は一日官立日語学校を観んと欲し、朝来旅館を出て、鐘路に到り、交番の巡査に就て道を尋ぬ、巡査懇切に予を導いて七八町の所に到り、指し示して帰り去る。茲に序ななら、巡査の風俗を述へんに、黒羅紗の洋服にサーベルを佩ひたる様は、如何にも威めしけれと、靴は多く朝鮮の草履を踏み、帽子は四五年前本邦書生の間に流行せし釜形の縁、上にそりたるものを戴く、此日雨降り出せしかは外套を被るやと思ひの外、帽上に傘の形したる小さき油紙を蒙る、其状頗る妙、然して日本人を見る、恰も主の如く、丁寧に親切に、道案内を為す。伏魔殿の称ある大院君の邸宅雲峴宮を一周して、目語学校の門に至れは、早く既に喃々咿唔の声を聞く。刺を出して教頭長島氏に面し、参観の事を請ふ。乃ち延ひて一々説明の労を執らる、壁上高く朝鮮国皇帝の教育に関する 勅諭を掲げ、下に左の如き掲示あり。

生徒銘心要綱

一 奉体教育

勅諭之旨忠君愛国之念須臾不可忽諸

一 遵規則守訓誨不可苟辱学校之体面

一 確守自強之心与恭順之意不可苟失為生徒品格

一 各自重礼節篤信義不可苟有悖友誼之行

一 謹言語慎挙動不可苟有軽佻踈暴之状

一 勉強益智忍耐養徳乃可大成其器

一 注意飲食以時起居自適守衛生之法乃可以保身体之清潔健全

以上七項可拳々服膺者也

開国五百四年四月 大臣副署

見よ、劈頭先つ忠君愛国之念の須臾らくも忽かせにすへからさるを示し。自強之心、恭順之意を確守し、品格を失墜せしめざるへきを説き。勉強忍耐以て其の器を大成すへしといひ。終に掲くる所則ち衛生清潔の法なり。本邦に在つては、蓋し尋常一様の義に過きさるも、其の韓人に取りては、宛かも雷霆の頭上に轟ける如くに感せむ。蓋し最大最重の語学生たるもの宜しく拳々服膺すへし。学生二級百余人、年齢十二三歳より三十前後のもの迄あり。教員は本邦人二名、外に韓人の日本語を解するもの二名を僦ふて、訳者に宛て、以て、教授に便せり。学科は日本単語、及ひ小学読本を教へ、一級生は略ほ通常の日本語を解す。曩に本邦慶応義塾に留学せる韓人の中、亦た此校に学へるもの多しといふ。長島氏の語る所に依れは、韓人の記臆力は中々に能く、随分発達の見込なしとせす。然れともまた一を聞て十を知る程の才気なし。諸般の改革整理の暁に至り、教育法その宜しきに協ひ、教科書等の編纂出来せは、稍〃進歩の実効を奏すへし云々。居ること二時、大雨盆を傾けて来る、乃ち辞し去つて旅館に帰る途、桂山に在る乙未義塾学生数百人一様の扮装せるに遇ふ、是れ私立学校にして、近時漸く盛大になり行き、始めて春季運動会を催ふせるなりといふ。(未完)

[布教通信]

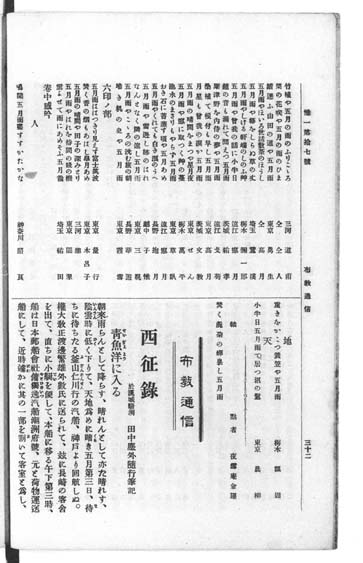

西征録(つゞき) 『惟一』18:23-29 1895.6.28

於漢城駱洞 田中塵外随行筆記

韓の学生

予は一二の学校を参観して、その甚だ意外なるに驚き、韓人教育の至難なるへきを察し、而して其の労多くして功果太だ少なからんを疑ふに至れり。説をなすもの多くは、今後十年を経過するにあらすんは到底文明の空気を吸収すへき能力を有するに至らさるべし、今は唯た寧ろ他働的に強迫的に義理ヅクニ已むを得すじてこの新天地に導かれつゝ、泳き出さんとつしつゝあるものにして、真に憐むに堪えたるものなりとなす。然り実に然り、之を実際に見聞し之を当局に叩く亦た悉く爾か感せさるを得す、頃日聞く所によれは本邦に遊学せる学生中、多くは怠慢遊惰にして授業中坐睡談笑を以て事とし、甚たしきに至つては戸棚押入に躱[かく]れて出席せさるものあるに至る、と何等の醜状そや。

外部大臣金氏曩きに遊学生を送るに序あり中に曰く。

三家村裏、日聞誦読之声、而狃於習慣、局於聞見、終不能成遠大之器、此古人所以負笈従師不憚遠遊者也、我国興日本、倶処東海之中、政教制度、互相倣効、自昔已然、及夫泰西開明以来、日本在亜州、首先代興、我国興之協心同徳、建自主独立之基、革弊政、振頽綱、尤以養才需用為急務、

是れ第一節に於て言ふ所、而して又其の中段に於て

古人云、有志者事竟成、昔終生棄襦、司馬題柱、終能践其所言者無他、有志焉而己、我国之士、久失学業之路、浮談游食、以誤其身、国勢之不振、職由於是、今諸生等、離親戚去卿井、浮海遠学、其志壮矣、苟能不変此志、積以歳月工夫、必充然有得、而帰上可以報

と説く、惇々として真情を吐露す、韓の諸生たるもの須らく其神に銘し決して忘るべからさる語なり、而るを何そ彼れか如く怠慢にして無状なる、是れ君親を忘れ身家を忘れ国恩を忘るゝ者なり、将た何を以て復た故国の山川に対せんとする、予等か漢城に入れる前数日、京城旧師範学校生徒か同盟して不時に退校を企て掛官教員等の尽力にして僅に其の三分の一丈は引止めたりといふ事ありき。右は先般小学校教員に欠員ありし時、之を師範学校生従の内より取らすして、突然某地方の朴某といふ田舎先生を挙げ、小学教員と為したる事第一不服の原因にて、搗[かて]て加へて此程官給の昼飯を、費用節減の為め廃するの達ありしを以て、生徒は此上は在校するも前途の見込みなしとて、さてこそ退校を企てたるものなるよし。目下朝鮮の教育一日も忽諸にすべからざるの時に際し、学生等這般瑣少の事に口実を設け不時退校を企つるなど到底国家を思ふの感想なしといふも誣言に非さるか如し、於戯[あゝ]如何にせは可ならむか、顧問を始め当局者の苦心察すへきなり、彼等は終に所謂済度すべからざる衆生なる乎

韓の諺文

予の韓京に入るや、其の市街を散策して諸の物を見、諸のものを聞けるか中に、我国の最も古き時代に用ひしと聞く所謂神代文字に髣髴たるもの、到る処商店の軒頭に記されたるを見き。之れ即ち朝鮮の諺文[ウンムン]なり、予は本国に在て嘗て朝鮮に諺文といふものありて頗る本邦神代文字に似たるを聞き、且つその本邦より移し教ヘたるものなりといふものあるを聞けり。而して未た実際に見るを得さりき、然れとも予は又た彼れ韓人は実に我邦人か神代文字に於けるか如く寺院或は旧趾等に古くより伝はれるものゝ外、普通に使用しつゝあることは迂闊にも気付かさる所なりき、今や始めて此地に入り嘱目一番各戸軒頭に記載するのみならす、現時本邦人の編輯に係る隔日発行の『漢城新報』は其の半面悉くこの諺文を以て記述し、而して韓人の購読に便ぜるなど、殆んと本邦の仮名の如く使用し居れり、予は一日李雲景と称する韓人の来訪するに会ひ、筆談適〃朝鮮諺文の事に及ひ、アイウエオの順序に随ひ予か発昔に応して彼れ之を紙に写し、漸くにして厪かに五十音を得たり左に之を記せむ。

아이우에오 アイウエオ

가기구게고 カキクケコ

사시스세소 サシスセソ

다디두데도 タチツテト

나니누네노 ナニヌ子ノ

하히후헤호 ハヒフヘホ

마미무메모 マミムメモ

야이유에요 ヤイユヱヨ

라리루레로 ラリルレロ

와이우에오 ワ井ウエヲ

其の文字の組立法の如き、本邦の仮名よりも甚た易きか如し、而して右の如きものを以て猶ほ幾百の文字を形造り、且つ発音本邦と異なるありて喉音及ひ舌音の如きは寧ろ西洋各国に類し、容易に習ひ入り難き感あり。昨年丸山作楽氏渡韓の折、仔細に取調へたる由なるも未た親しく聞くことを得す、

韓の人心

昔者春秋の時、呉の公子季札出てゝ光を各国に観る、其の鄭に至るや嘆して曰く民其の細に堪えざるは何ぞや、蓋し鄭衛は小邦にして其の俗淫冶柔懦、其の政煩瑣苛酷、頽焉として振はす。軽佻風を成し陰詐俗を成す、闊達、寛厚、剛直、正大の気風の如き蕩然として地を掃ひ嘗て自主独立の気象あるなし、と、吁、何ぞ方今朝鮮の情勢酷だ鄭国に類せるや。士に気節なく俗に廉恥無し、桑間淫靡の俗は或は未だ鄭の甚たしきに至らすと雖とも政道苛酷の弊は却て鄭よりも甚たしかりしか如し、若し其れ士夫の遊惰閑放なる滔々として風を成し古今希れに見る所となす。士は学問功名に奮はす、民は殖産興業に力めす、亦た何そ怪まむ今日の積衰積弱を馴致せしを、局に当るもの須らく奮励自覚せさる可からす。蓋朝鮮の俗、柔弱怯惰なるか上に加ふるに残忍刻薄、朋党相擠排し、親疎相搆陥する恰かも雲を翻へし雨を覆へすか如し。且其の人命を軽んし些の人情無き最も甚だし矣。此弊止ますんば則ち朝鮮の人心未だ振起し易からさるなり。人或は謂ふ、国小にして民細なり、是れ免かれざる所なりと。朝鮮の地方数千里、之を古の斉楚秦晋に観るも、猶ほ泰西の如荷蘭、如嗹馬の諸国の如き其の人口土壌共に朝鮮よりも小なり、而して自主独立は国の大小広狭に関せす、之れ素より人心に在り、適証眼前に来る、見よ、今回の日清戦争を、孰れか大にして孰れか小なる、其の人心の如何は言ふを須たす。吁、朝鮮の人心、庶幾くは宗教家の手を藉て改悛の域に到るを得んか。

仏耶の運動

朝鮮の宗致に関しては殆んと云ふに足らず、其の一斑の如きは既に諸新誌に於て報せられたるか如し。中流以上の者多くは頑弊なる仏教を信し、他は皆な無宗教の有様にて、僅かに孔子を祭り関帝を祀る位にて一の宗教らしき体裁を具ゆるものあるを知らす、仏教徒夙に韓に志せるものなきにあらすと雖も、未た左したる運動をなせるを聞かす、唯僅かに釜山、仁川等に本願寺派及ひ日蓮宗の事務所の如きを設け居留人民の信者を会する位に留まれり。目下は京城にも頻りに運動中なるよしなるが前報に略ほ記し置ける彼の僧侶京城に入ることを得ざるの国禁を解ける一事、非常に官民の注意を喚起し、日蓮宗の僧佐野前励氏の熱心なる且つ敏活なる運動には流石の本願寺派も捲舌[まきした]の姿なりき。氏は先つ韓京に入りて本邦の各顧問或は新聞記者の賛成を得、大に韓廷の各大臣を説き、遂に宮内大臣へ宛て法華経を奉献し、彼の五百年来の旧習を解き、南北両漢山の僧侶数百を会して、国恩祈祷会を京城内に開けり、而して佐野氏の帰朝するに際し二三の韓僧、日本遊学を望み同行するものありき。兎に角佐野氏の日蓮宗に尽せる功偉大なりと云はさるを得す。基督教の運動に至つては実に微々たるものゝ如し、居留人民の二三、日曜に会して僅に祈祷をなせるを見受けぬ、左れと例の外国宣教師の入込めるもの随分沢山にて彼等の居留地に英語学校を起し数年の久しき彼等慣用の好手段たる教育の中に誘引するものあり、頃日某外人か非常の熱心を以て巍然たる教堂の建築中なるありき、

我党の運動

予が数回に渉れる通信の上に於て、韓の蛮風、韓の醜俗、韓の特質、韓の人心、悉く皆な我が親愛なる読者諸君の知る所たらむ。而して之を読み之を聞くと同時に且つ此の他の新聞雑誌に依ても如何に我が政府当局者もこれが改革の救済の道に苦心せるかを知らむ、其の外形皮想上の改革すら猶ほ且つ甚た難しとする所、況んや其の人間最高の心霊に訴ふる、根抵的改革言ひ換ふれば即ち大道を説き真理を誨[おし]ゆる底の事業に於てをや、之れ無論予等が渡韓以前に於て期せし所のものなりしと雖も、躬[みづか]ら此地に来り斯[この]民に接し其の予想の外なるに驚き、殆んど茫然として自失せんと欲す、嗚呼予等は果して自失に畢れる乎将た又た終に為す所あらずして已まむ乎、否な、否な決して已む可からざるなり、

着韓後予等は徐[そゞ]ろに視察せり、静かに観察せり、私かに有志と談せり、而して又た有力家を説けり、幾多困難なる事情の為めに滞韓日数の余りに永からざりし割合には、種々なる方法を以て運動せり、然りと雖も予は今ま読者に向つて深く謝せざる可からざる一事あり、何ぞや予等は前述の如くにして其の重且つ大なるの責任を塞がむと欲せしも甚だ充分なる結果の一をだも茲に記述して読者の一顧を煩はす能はざるの事是れなり。豈に遺憾の極にあらずや。

予は猶ほ委しく読者に謝せむ、此事たるや元来韓人に施[し]かむよりは先づ前に本邦居留民を団結奉信せしめざる可からず。而して又た言語相通ぜず、彼我相交らず固より短刀直入以て韓人を教ふるの道なく為めに能く韓語を繰り多少の交際を有せざる可からず、況んや彼韓人は頑固なる儒教と腐敗せる仏教との外、未だ純然なる宗教なるものを知らず、正鵠なる徳義をも解せざる者なるをや、而して其の僅かに客年来戦勝の余威を藉りて比較的少数なる本邦人の渡韓して以て彼等と相知れる今日に於て邦人すら猶ほ且つ未だ悉く信ぜざる神道を布教するの如何に困難なる事業なるかを想へ、尚ほ況んや彼等上流の人士僅かに本邦を信じ其の中以下の士民に至ては或は恐れて服するもの、或は中心我を信ぜざるもの、所謂五里霧中に彷徨せるもの其の多きに居れる現況なるに於てをや、之に加ふるに韓山の風雲程殆んど端倪すべからざるものはあらじ、内閣の動揺すること浮萍[うきくさ]の漣漪[さゞなみ]に於けるが如く、朝変暮改、随ふて人心洶々、予等が滞在中も亦た種々の風評は市の内外に喧伝せられ、又た根も無き説にさへ動かされて韓人の狼狽するもの甚た多く本邦居留民も為めに営業上に非常の影響を蒙り中々他事を顧みるの余裕を有せず、以上述ぶるが如き事情は予等が暫時の滞在中に読者に賚[もた]らすべき所の結果の一をも得ざりし理由なりけり、然り而して予は大に感悟せる事あり此地斯民に教ふるは兎も角苟くも歩を海外に出し教を寰宇に拡恢する亦た内地に於けるか如き布教の方法を以て事の到底成すべからざるを感ぜり、神道合同の事は予が宿論なり今や我国の神道なるもの分れて十数派たり、而して其の主義精神は必らず大同にして少異なりと云はざるを得ず又た必ず然かあらざる可からざるは固より惟神[かむながら]の大道なるか故に、真理は決して二あらざるが故に。殊に海外に向つて其鋒を進むる須らく化して一団となり突貫せざる可からず、其の聯合する能はざるが如きは些少の情実と従来の積弊との然らしむるものにして是れ太だ道に忠ならざるもの思慮の足らざるものと云はざる可からず、予は斯く感じて而して朝鮮伝道の事先づ神道の聯合軍を組織し能く計画し能く考量し能く本末を察し能く終始あらしめざる可からざるを悟りぬ、是に於てか事の甚だ急速なる能はざるを思ひ静かに運動の歩を進めぬ、茲に予の最も喜びに堪えざる事あり、そは我党の有志にして我より先、既に已に朝鮮伝道の計画あること是なり、神宮教は已に運動に着手せし京城に教会所設立の寄付等を募り居留民諸氏も寄り〳〵賛成の意を表せしよし而して是より先き、黒住教片山某は数回渡韓在京して大に官民の間に尽力し京城に皇大神宮神殿及び教会所、仁川に教会所を設置する目的を以て既に多数の賛成を得、寄付金等も意外に集まり居るも未だ充分ならざる所あり、且つ韓山の風雲甚だ悪しきが為めに同じく暫時見合の姿となり居れりといふ、神宮黒住の二教既に此の如く計画に着手し而して今や二つながら中止の有様なること予等が領事館に顧問官に有志家に有力家に奔走せる間に耳にせる所のものにして予か前述の感を起せる所以の原因たりき、而して予等の説けるもの亦た合同一致の運動あらむことを慫慂して止まず前岡山県中学校教授木村知治氏の如き領事内山氏の如き顧問野々村氏の如き有志高橋氏の如き又た熱心之に賛し充分抱助尽力すべきを誓へり、予等是に於て意を決し鞏固なる神道聯合軍を組織し以て充分なる布教の方法を企画すべきを約しぬ、飜つて想ふ内地の各神道家果して国を思ひ道に忠にこの大同団結の実を挙げ以て斯道を宇内に拡恢するの目的を達せしむるや否やを、

仁川に兵站部を見舞ふ

予等意を決し猶ほ後事を木村野々木高橋の諸氏に托して、五月十八日茲に韓京を辞す。前日に懲りて二頭の馬を曳き来らしめ、午前八時仁川に向つて発す、慣れざる馬の荷鞍を着けたるが上に突亢[とつこつ]たる𡸴路を上下して午后六時頃仁川の旅店大草に着し、而して本邦に向つて出帆する汽船を問へば明日午前十一時といふ、乃ち仁川兵站部を見舞ふ、部長折悪しく不在にして副官田中中尉に面し来意を告げ携ふる所の慰問品を贈る、中尉は部長に代り、いと懇篤なる謝辞を述べ猶ほ居室に延て茶菓を饗せられ談時事に渉り慷慨し哄笑し、数時にして辞し去り旅宿に、明晩を待て眠る、

帰朝の途に上る

五月十九日、午前十一時、日本郵船会社汽船駿河丸は釜山対州を経て長崎に向ふ、海上二昼夜船の釜山に入るに及び直ちに端艇を便して上陸し、

釜山守備大隊を訪ふ

時正に午前七時、隊に宿直あり、刺を通して来意を告げ携ふる所の慰問品を贈り談亦た時を移しぬ、出帆の期迫るを以て急ぎ本船に帰る、

航海又た一昼夜対州厳ケ原に寄港す、海天髣髴、南方遙に臨む故国の山、

本館録事

本館録事 『惟一』19:6-7 1895.8.28

●管長の御帰京 管長には去月二十三日佐賀を発し、二十四日、宇品着港、広島より汽車神戸に着す。此日の事なりき、暴風雨の為め、広島神戸間の汽車顛覆し、無惨にも多少の死傷者を生じたり、管長は其前夜船中にて神夢を感じ、非常に前程を急かれし為め、僅かに一列車の先発にて他の危難を免れられしと云ふ。二十五日、汽車大坂に着し、萱葺教長の家に一泊。二十六日、汽車豊橋に着し、神戸教長の家に一泊。二十七日、汽車藤枝に着し、藤枝分局に二泊。二十八日、大覚寺村堀田千代吉方一泊此日随行員田中基臣帰京。三十日、大石教長の家に一泊。三十一日、御殿場吉島屋に一泊。八月一日、不二北口吉田に一泊。此日本館より管長出迎の為め、渡辺勝屋両教正吉田へ出張。二日、管長には本教信徒五十余人を従へ御登山、五合五勺より下山、須走甲州屋へ一泊。三日、御殿場吉島屋に一泊。一泊毎に各処にて親教せられたるか、各信徒は何れも熱心なる信仰を以て傾聴せしと。四日、御殿場二番列車にて御帰京。此日歓迎の人々には宮崎、石丸、亀井、山崎、田中、安藤、村田、森金、前西、小松、玉井の十一教正府下信徒大塚、城原の二総代、山崎教正の婦氏一人、及び本館の柴田幹事、浅沼取締、田中随行員、円城寺、加藤、小野、香月の諸子にて。随伴の人々には、本館よりの出迎人渡辺勝屋の二教正、遠州の柴田教長、駿州の大石教長、下総の栗田教長、及び初見、中島の二子なりし。

[布教通信]

西征之帰途(雁信) 『惟一』19:10-15 1895.8.28

(前略)韓京滞在中の模様は曩きに禿筆を呵して御報申上置候処御一笑被下候事と遙察致候爾後長崎より当地迄のあらまし左に書綴り可申候間御判読被下度候旅館福島屋に始めて旅装を解き滞ること二日同市西中町藤岡方へ転宿致候こは旧実行教同志の家にて或人の紹介なるか諸事好都合に有之候、一日海軍大尉香月輝彦氏来訪せられ過る黄海、威海衛の役より快談縦横、翌日を期して相別れ申候、翌日管長と共に寄港中の軍艦八重山に同氏を訪申候、氏は乃ち各将校室、機関室を始め魚形水雷、機関速射砲の装置及ひ運転発射の式に至る迄隈なく案内説明の労を執られ、茶菓の饗応を受け帰宿致候、今や大尉を乗せたる八重山は台湾基隆[キールン]港辺に烈暑極熱の勁敵と接戦致し居るなるへく曩きには朔北の祁寒[ひかん]に打勝ち今又た斯の如し、帝国軍隊の労苦想察に堪え申候

加藤倉本原田円城寺等の旧社員其間に斡旋して毎朝の祝宴を兼ね布教上の協議小集を相催し申候、教師矢野孫策氏も来会し席定まるや小生一応の挨拶をなし次に管長の懇篤周到なる説教有之一同感激奮発の模様にて夫れより清酌の中に旧好を温め今後を図り茲に教会所設立の議起り終に矢野氏をして之れか設計運動の任に当らしむる事と相成り其日は散会仕り候床上掲くる所の道祖を始め五代八代の諸神霊、地下にて御満悦の事ならむと想ひ奉るも畏こく覚え候、

藤岡に在ること十日許りにして教会の計画略ぼ成り、適当の場所を見出す迄とて先つ同市八百屋町に一家を求め仮事務所として猶ほも運動すへき旨矢野氏の来り談するに依り乃ち其処に移り申候、諏訪神社玉園山下にして風清く松に声あるの所至極旅情を慰め候ものも多々有之候、是より先き管長の旧友田口忠徳氏(小城人)に出会ひ候が氏の家恰かも八百屋町に有しを以て往復無聊を慰し申候氏は亦た熱心に教会設立に関し尽力する処あり其他諸方より来て此挙を賛し此事を助くるもの甚た多く矢野氏も大いに力を得て尽瘁怠らす、為めに着々運動の歩を進め、今は既に会則願書の草案も出来、唯た茲に一の適当なる教会担任教師を欠くを憾みと致し居候処恰も好し、島原町に在つて多年神道拡張に尽力しつゝありし権少教正村上高世氏の来り会するあり直ちに賛成承諾の上其筋に出願することと相成り待つ間あらせす越えて翌々日許可せらるゝ旨の辞令下り、先つは教会開きの準備とり〴〵、長崎に本教直轄神道恵美須教会本部の結集を見るに及ひ申候、

この恵義須教会組織に就ては深き因縁有之候、そは前管長か嘗て九州御巡教の折大隅国にて始めて恵美寿の図を見、従来事代主神或は蛭子など申伝へ候も共に拠なく種々考証の末男女二柱の御神体即ち穂々出見命豊玉姫なることを立証し一文を草して諸家に正されしに何れも同感せられし事嘗て惟一誌上にも掲載致し候が其後現管長か何時か一教会を組織して本邦の如き四面海に瀕せる人民に和田津海[わだづみ]の奇しき御神徳を仰かしめ兼て先師の遺志をも紹[つ]がんと覚され候を茲度信徒の請にまかせ先つ長崎に開教する事と相成申候、茲時六月十八日盛んなる教会所開きの祭典を執行仕候門前には新調の国旗提灯型の如く、正面の大床に神籬[ひもろき]を立て神鏡神影を斎き御幣[みてくら]供物賑はしく定刻人集りて祭官一同着席管長親から祭主となり、祝祠を奏され式畢りて更らに管長は一場の説教あり門前に通行人の足を留むるもの非常に多く熱心に傾聴し畢りて教長教師信徒総代以下順次神酒をいたゝき愛度[めでたく]散会を告けしは夜已に闌の頃に有之候ひし、

十代の尊師か恵美須大神の微笑し玉へる御図に題して

おもほしのまに〳〵なりし神のおも

ほゝゑみすとやたゝへまつりし

と在りしを更らに確めて管長左の如く

ほゝゑます神の幸へ祈りなは

なみのよるひる恵みますらむ

と御神影に題して与へられ候、小生も請はるゝ侭に左の如きものを綴りて教長矢野氏に贈り申候

おもほしの

まに〳〵なりし神の面 ほゝゑますとや称へけむ

そも〳〵恵美須大神を あるは事代主といひ

あるは蛭子とたゝゆるは 皆なあやまりの伝へにて

まことぞ女男[めを]の二柱 男神は日子穂々手見神

わだの潮路をこゑたまひ 満干の玉を捧けもつ

豊玉姫にめぐりあひ うせにし鈎も得たまひて

満足らひたる喜の おもにあらはれほゝゑます

そのおん影を写してぞ 恵美須神とは申すなり

さればまことの心もて 御前拝かみ一向[ひたぶる]に

神の幸祈りなは 家内安けく営業の

道も開けておもほしの まに〳〵なるぞ尊とけれ

たふとけれ

爾後皆々布教に尽力被致候筈にて来年に及ひ候はゝ今一度管長の御巡教を仰きたしと申居り候か、矢野氏の熱心なる村上氏の篤実なる其他諸氏の忠誠なる、教会の盛況期して竢つへく、強ち鬼の笑ふへき事にも有之間敷又た今日の世の中悪鬼羅刹も御神徳を以て微笑ますこと出来候はゞ中々に面白き事に可有之候

遼東還付の事に就て世間何となぐ物騒敷折柄、内務省訓令第九号教師検定試験法の事本館よりの郵報に接し候が随分長崎辺にても狼狽致すお蔭の先生方も見受申候

長崎は道祖長谷川角行霊神の御降誕地にて先年十代の尊師か当地御布教の折も種々御遺跡を取調へられたるか十八歳の御時、天下の大乱を理[おさ]めむとて全国を御徧歴在せられて今は御跡も有や無や長谷川の姓なきにあらねと僅かに其姓を名乗れる迄にて更らに分明なる能はす今はそれとて神戸辺へ転籍して其地にあらす、無理ならぬ事とは申しなから我ら其流を汲んて清き正しき御教[みをしへ]を奉するものゝ惜しみてもなほ惜しむへき事に御坐候小生は一日原田某を伴ひ禅寺春徳寺に道祖の御神霊を吊らはんとて出懸申候寺僧に就て御墓所を問ヘとも分らす、墓守を拉して漸く長谷川氏代々の墓地に参り彼れか此れかと索むれとも得す、兎角する中師翁か嘗て調へられたる文字見えわかぬ石塔二ツ漸くにしてたづね当て申候、是れぞ誠とに「角[すみ]の蔵[くら]」と唱へし道祖の御墳墓、名も知れぬ草は縦横に生ひ茂り掃ひもやらぬ青苔に碑石を包みて哀れ一層[ひとしほ]深く小生は四方[あたり]を掃ひ跪いて黙祷すること良久しく、坐ろに感愴の胸を衝き暗涙の瞼を湿すもの頻りに有之猶ほ千載の下霊神か高徳は赫奕として本教の光輝となり澆季[すゑ]の浮世を照し玉はむことを念しつゝ悄然として帰宿仕り候殊に本年は道祖か二百五十年祭に相当致し料らす詣て奉れるは最[い]と畏こく独り喜ひに堪えす候

此月十六、七の両日長崎市民の凱旋祝賀会有之市中は殆んと狂せる計りの賑はひにて種々奉納余興なと有りし中にも紅裙[げいしや]の一隊か雪白の洋装にて赤十字社看護婦となり蓮歩を全街に運へるか如き鳥渡思付に可有之、供物の中にて菓子製の大鯛、目の下一間半に余るもの有之随分見事に候ひしか、初め供付の折数多の人夫か恵美寿教会所の門前に暫らく息を休めたるか其日恰かも祭典の前日にて神前飾りの準備中なりしかば皆々面白き瑞相なりなど打興し候も可笑く覚え候、

此日防州富海なる旧同気の去る一月より旅順金州辺に在つて近頃帰朝せる人両人に邂逅いたし互に奇遇を感し猶ほ教会の事に就ても応分の助力をなすよし誓はれ申候

此頃長崎に宗教革命軍大演説といふ張札有之何事ならむと存候処日蓮宗の俗僧日種某の独演説にて二日間徹頭徹尾真宗攻撃の演説を致し候とかにて真宗信者の激昂甚たしく演説妨害の壮士なとも現はれ果は警官の厄介を煩はす醜態を極め猶ほ盛むに醜論有之候由、由来犬と猿との間柄なる両宗の争論を罪も無き聴衆よりは木戸銭を貧ほつて靦然たる宗教家も世には有之候かと思へはヒタと呆れ果申候是等迄も世には仏教家は熱心なるものと申す人も可有之哉小生には頓と相分らす候長崎滞在中は殆んと連日の霖雨にて随分無聊にも有之小生は脚気病を惹起し困難仕候扨て教会所も漸く設立の運ひに相成事務亦た輙[や]や其緒に就き候侭予て佐賀市宮地嶽教会長渡辺繁雄氏より招待の約有りしを以て種々の打合せも致し愈々出発の事に決し候処佐賀より新築の神殿落成の期及農家挿秧の期節とて一週日の延期を請ひ来り候間少らく出発を見合せ去る七月三日の払暁村上矢野等の数氏に送られ茲に長崎を打立ち申候時津より船にて彼杵[そのき]と申す処に到り人車を僦ふて嬉野に着せしは早や夕景に有之候佐賀乗込の期日に未た数日を剰すを以て此処に二泊し夫れより順路武雄に赴き三国屋と申すに投宿致し猶ほ両三泊仕候武雄は九州有名の湯泉場にて種々の古蹟も有之佐賀より鉄道の通するありて浴客四時絶えさるよし旧武雄老公昵近の祈祷師東江某日々訪問し来り何呉となく世話致し呉れ候佐賀よりも渡辺氏其他数名の来り迎ふるあり七日午前十時汽車にて佐賀に赴き申候曩きにも御報申上候通り当日は非常の歓迎にて列車の停車場に着するや数発の烟火は轟然として天に冲[ひい]り出迎人無慮二百余名、一様の教標を胸辺に掛け大小の旗幾旒となく押立て万歳の声鳴り渡り候暫時休憩の中も争ふて刺を通し来るもの甚た多く頓て数十の腕車を連ねて水ケ江町宮地岳本部に着し階上に休憩須臾にして直ちに祝祭の執行あり管長は祭服にて教場に進まれ一場の挨拶拍手の裡に畢り其日は夫れにて散会し翌八日より二日間本部に於て公開の説教相催し申候西川大教正小城より来会せられ盛会に有之候小生は九日より膓加答児に罹り渡辺氏方にて療養致し居り管長には十日郷里小城に参られ香月則之氏方へ滞在被致申候十四日稍〃軽快に相成候間小生も小城に参り香月氏へ宿泊前夜より中町にて説教有之中々の盛会にて皆々熱心に傾聴致し候爰に奇縁とも申すへきは会場となせし黒住教会所は素と扇屋と申す旅店にて十代の尊師が十八歳の折始めて岡田勇行師に道を聞きて感奮致され候処なりしと申す事に候

管長佐賀に入りし折

雨露にぬれしこまのゝ旅衣

きてふるさとの錦とやせむ

小城に入りて昔の様のいたく変りたるを

浦島かむかしかたりを忍ふまて

わかふるさとはかはりぬるかな

桜岡公園にて

変りゆく世にも昔を春ことに

さくらか岡の花やしのへる

なと口咏まれ申候

兎に角久振の帰郷の事とて新聞にて或は聞伝へて訪問し来るもの陸続揮毫を乞ふもの亦た山の如く応接遑あらさる位に有之一夕旧友五六祇園社枕流亭にて管長の為めに賀宴を聞かれ席上各々書画の揮毫あり瀟洒なる清酌如何に俗塵を洗ひ去りしやは小生病床に在て想察いたし居候儀に御座候、

廿日病稍〃癒え小城を辞して又た佐賀に帰り居ること三日、廿三日午前八時九鉄二番列車に乗して東上の途に上り申候渡辺氏部下信徒、香月氏夫妻其他諸子の見送らるゝもの数十名、汽笛一声煤姻を残して汽車は進行し始め午後一時といふに門司に着仕候偶〃広島行汽船の直ちに出帆するを聞き倉皇手続を了して乗込み申候、三時門司港を発し周防の灘宮島の景も夢に過きて翌暁宇品に着し直ちに人車を僦ふて一里広島停車場傍溝口に投し申候、

船中にて管長は霊夢を見、「死ぬ、急げ」なとの言葉判然耳に入ると覚えて心地勝れす、広島に着してなほ気も坐ろ、昨来の疲労も忘れて又た直ちに神戸行二番列車に乗込み其日の午後七時神戸へ安着山村と申す旅館へ投宿致し候処大風大雨荐[しき]りにして殆んと安眠を得す、翌朝之を聞けは昨夜軍夫及ひ病兵の多くを乗せたる列車の大半風雨の為めに顛覆し剰さへ海中に突入り生死未た分明ならすと申す事何等の災害ぞ、さるにても一夕の霊夢微[なか]つせば夫れ或は危難に近つけるやも計り難く只管神明の加護の難有を感し、坐ろ欽仰の念を加へ御恩礼申上候

翌廿五日大坂萱葺氏に到り一泊仕候此夜旧同気の来訪するもの四五、小生三歳何ケ月の折或は抱き或は負ひなとせし人々なるよしなれとも確と覚え不申何となううら恥かしき心地致し候、翌日午前十時発汽車にて管長は参州豊橋へ立越られ神戸氏に一泊被致小生は京都博覧会に叔父納富氏を訪はむとて一人車を降り尋ねし処早や帰国せられし由にて已むなく博覧会なと見物いたし其夜の汽車にて翌暁豊橋に着し神戸氏に管長と会し又た直ちに駿河藤枝に向ひ申候、

汽車の藤枝停車場に着するや伊東、落合外数氏の出迎あり、直ちに本教分院に臻[いた]れは教長桜井翁先づあり翌日を期して歓迎慰労の会を催すことに決し其夜は僅かに疲労を休むる事といたし申候、蓋し斯の如く道途を急き候は早や富士登山の期日切迫したるか故に有之候翌日と相成候へは早朝より来会者引も切らす定刻午後一時に至れは場内立錐の地も無之頓て伊東禎三氏起て開会の趣旨を述べられ次に当地神官総代某氏歓迎の祝辞あり夫れより小生一場の演説を試み次に桜井教長の講話畢りて管長の朝鮮経歴談より進むて懇篤なる説示あり喝采拍手の間に閉会し御恩礼の後、席を更ためて祝盃を挙る事と相成り配膳に対へるもの無慮百五十余名、散会を告けしは早や夕陽西山に舂[うすつ]く頃ほひに有之候

翌廿九日懇切なる招聘に任せ雨を衝いて大覚寺村堀田氏方に赴むき夜講を開会し一泊仕候此日東京より小生末妹の病気危篤なるよし電音有之已むを得す明卅日一番汽車にて小生のみ帰京可致事と相成り申候管長は是より静岡江尻を経て同気と共に富士御登山を畢へ帰京可被致筈に有之候先は取急ぎ候侭乱筆御用捨被下度候

早々

猶ほ読者諸君へは宜敷御吹聴被下度候

七月末日 田中塵外拝

惟一社御中

[雑録]

帰来匇々 於戲録 『惟一』19:16-18 1895.8.28

塵外

◎東湖嘗て叫んで曰く、大道湮晦非一日志士発憤要闡明と。吾人か今の世に於ける、宜しく此感慨此抱負なかるへからす、『大陽』第八号所載吉村銀次郎氏か「国民の政治思想」を論する中左の如き一節あり

国家の秩序規律を維持するに国法のあるありと雖も、其力未た個人の心霊界に存する道念を統轄するに足らす、去れは別に之を支配するの機関を要す、此機関こそ即ち宗教なり、宗教は能く個人の道念を誘掖感化せしめ兼て国法を扶け互に相待ち以て人の行意全般を統轄す、知るへし宗教の国家に至要なるを、蓋し民人の天賦自然に信仰心を有するの理により、宗教の勃興するも亦自然の理による、夫れ斯の如く宗教の発達は自然に基[もとひ]する世界を通して一なりと雖も、而かも異別ある所以は専ら其国土、風俗、人種、習慣等の違[ゐ]あるに出づ、西欧に西欧の宗教あり、東亜に東亜の宗教あり、就中我神国に神国の宗教あり、而して復た宗教の力能く国体を維持するに足るものは、民人皆其国固有の宗教を崇信し思想を誘掖感化するに由る、反之民人異宗畏教を奉せんか、其思想は腐敗紊乱し、国民的精神の美を望むも豈夫れ得べけんや、人あり説を為して曰く、其国固有の宗教風紀頽敗採るへきなし、偶優美高尚のものあらは、之れを崇する何の不可かあらむ、異宗異教の別何ぞ問ふを要せん、矧[いは]んや吾人は憲法上信仰の自由を有すと、善哉言哉、然りと雖も予輩は敢て論者に反問せん、曰く論者の言果して然らは何んが故に其風紀頽敗したる其国固有の宗教を挽回せざる、曰く国法禁せざれは能く何事をも為して恥ちざるか、白く異宗異教を奉して発達したる国民ありやと、要するに斯の如き論者は幽明正邪を弁別せさる奴輩のみ、本末軽重を知らさる蠢愚のみ、愛国の観念なき呆子のみ、豈余輩の与みするものならむや、遂に予輩は断言せん、国民の政治的思想即愛国の精神を養成せんには宗教の感化力を要し、宗教の力能く之れを奏せんには其国固有の宗教を奉せさるべからす、と

これ頗る吾人の意を得たるもの、今の世にして這般の文字を見る、また大に人意を強ふす、泛々たる少才子、揚々たる外教徒、且らく心を虚ふして想へ、塵外嘗て一友の来つて基督教に入れるを告け、宇内幾多の宗教界を通観して已むことを得す涙を揮つて基教に入れりといふに答へ、予は一歩を進めて望む、埋もれたる金玉を磨き、蔽ふたる雲霧を払ひ、基督教を奉するが為めに揮ふ一掬の涙を、転して至高至大なる皇道を発揮するか為めに濺かば如何、之れ則ち国民たるものゝ義務にあらすや、と云へること、録して客年の本誌にあり、今ま氏が此説を得て翻読独り竊かに悦ぶ。鳴呼、大道湮晦非一日志士発憤要闡明

◎予か管長に随行して韓山に遊ひ、京城に滞ること数旬、視察、観風、及び運動の次第は、当時雁信に托して、以て本社に寄せぬ。中、「我国の所謂神道なるもの分れて十数派、而して其の主義精神は必らす大同にして少異なり、苟くも歩を海外に出し教を寰宇に拡むる、また内地に於けるか如き、布教の方法を以てするの太た得策に非さるを想ふ、須らく化して一団となり勇往敢進せさる可からす、其の聯合する能はさるか如きは、些少の情実と従来の積弊との然らしむるものにして、太た道に忠ならさるもの、自から揣[はか]らさるものと云はさるを得す。予は先つ鞏固なる神道聯合軍を組織し、以て能く計画し、能く考量し、能く本末を察し、能く終始あらしめさるへからさるを信す、知らす内地の各神道家、果して能く国を思ひ道に忠に、この大同団結の実を挙け、以て斯道を宇内に拡恢するの目的を達せしむるや否や、』と是れ予か年来の宿論にして則ち読者に諗[つ]げたる所、而して未た多く世間に此声あるを聞かす。是れ言ふへくして行ふ可からさるの説なる乎、予か坐上の空論にして当事者か首肯する能はさる所のもの乎。

帰来匇々、未た広く諸誌に見、諸家に聞く能はさるも、近時、仏教諸宗合同の説盛んなるか如し。是れ予か神道聯合説とは少しく其の所説を異にするか如しと雖も、真言宗の従軍僧山縣某か、親しく遼東の山野を跋渉し、帰朝後其著『鉄如意』に於て其感想を記せるものあり、中に曰く

我は真宗なり、我は真言宗なり、天台なり、臨済なり、曹洞なり、日蓮なり、浄土なりと各宗四分五裂して一時に開教せは到底順民の精神を一統すること能はざるべし、故に吾人は予て革新仏教を主張せし時機は今日に在り本尊に法事に僧制に悉く一定すへし云々

是れこそ誠に言ふへくして行ふへからさるの説ならさるか。予か神道の聯合説は其の依つて来る所以の原因を等ふするも、方法に就ては未た斯の如き望むへからさる本尊一定説、宗制一定説にあらさるなり。果せる哉、反対の諸説囂然として四隅に起る、今ま其一を示さむ

仮りに各宗派互に数歩を譲り合ひ、各宗派の長処と長処とを採択聚集し、総括擣合して一宗教を組織するとせんか、其本尊及び誦唱の経文の如き、如何か之を定むべき、或は真言陀羅尼の咒文を誦し、題目を唱へ弥陀の前に座禅すべきか、恰も之れ鵺の如きものにして一種の怪物と何ぞ異ならむや、凡そ一宗教を組織し建設するには、必らず宗旨教義の一定せるものなくむばあらず、斯く論じ来れは、各宗派の統合一致に到底出来得べきの事にあらざるなり、世の通仏教的論者動もすれば空想に耽て各宗派統一若に革新等と、跳逸客気の軽躁議論を為すは、豈に片腹痛き次第に非ずや

是れ日蓮宗興門派の機関雑誌『法王』の所説なりとす、或は其の成らさるを弁し、或は之れが折衷を唱へ、或は之を冷評し去り、未たその何れに帰するやを知らす、然りと雖も仏教家の熱心なる、其信ずる所の道に対つて努力する、遂に今後宗教界に如何なる現象を呈するや未た知るべからざるなり、神道家たるもめ亦た少しく留意戒心せざるべからず、

『鉄意如』の中又た左の如き言あり、

仏教各宗各派ありて其説を異にし、其相を別にするか故に万人一心を本とする軍隊に適せさるなり、曰く真宗の従軍僧か説教すれは真宗軍人の感情は面白からす、日蓮宗従軍僧が説教すれは真宗軍人は歓喜せす却て不平の原因となるのみ、故に今日の分裂せる各宗より、将来師団付の従軍僧を出願するも陸軍省に於て認可せず決して兵制中に編製すべからざるなり、若し従軍師の必用あらば神道即神官を以て之に充つべし、神道は日本固有の教にして万人の平等に尊信する所の者なれば軍隊布教に最も適すべし。故に仏教家たる者此際に躊躇せば神道の為に先んぜらるべし。然るに神官たる者は布教に未熟なり、又神道は世界の各宗教と肩を比ふる底の教理なし。之に反して仏教は高尚なり故に此時に於て日本の各宗各派を統一して新仏教を組織して之を日本国教とすべし、而して師団に旅団に聯隊に従軍師常随布教して可なり但し新仏教組織は極めて難かるべし、故に今回の従軍師は帰国の上に従軍会を設置して新仏教組織の基礎を造るべし。(百三十一、二頁)

鳴呼、読者之を読んて果して如何の感をかなす、今回の従軍僧か自から揣[はか]らさる事業の為めに、僅かに、吊祭の必要に応し、云ふ可らさる苦しみの中に、徒労の説教伝道に努めたるを察すると同時に我か神道家の如何に之に感し、又た如何に今後の教界に立たんとするやを聞かむと欲す、噫

転居告知

転居告知 『惟一』20:裏表紙 1895.9.30

小生儀今般公務を帯ひて富山県へ罷越候事と相成行李匇々一々御告別申上候遑無之乍略儀以誌上御詫申上候自今御手紙共被下候節は下記の所へ宛御発送願上度此段申添候也不宣 富山県高岡市旧旅屋門前町 納富介次郎方 田中基臣

[雑録]

曲肱偕談(其一) 『惟一』21:35-39 1895.10.28

森山吐虹 田中塵外

秋風起て白雲飛び、草木黄み落ちて雁南に帰るの時、何を苦むでか北陸の天に向ひて、彷徨ふ我身こそ果敢なけれと云へは果敢なし、左れと楽中なほ苦あり、豈に苦中に楽なからむやと、大悟徹底して予は帝京を辞しぬ、齪々として勤め、営々として励む 事務の中も都門の風光の忘れられねはこそ思ひ出すへき事もなく、満目の秋氛徒らに断腸する今日此頃、忽然として俗気散し、神心爽然、起て舞はしめしものは何そや、吐虹森山子との邂逅是れなり、予の子と相見ざる茲に十年、吁嗟袂を分ちしの時、彼れは未た一個乳臭の頑童にして、予亦た等して蠢爾たる一少年にてありき、爾来月を閲する百余、日を重ぬる実に三千、其間時に消息を通せさりしに非すと雖も、互に其風丰を髣髴し、其意気を想像するに過きすして、また一回の会見なく半晌の談笑なかりしは、共に以て憾とせる所なりき、吁嗟[あゝ]、真に久闊又久闊、好機は二人をして、茲に此の憾[うらみ]を解き、胸宇を披いて僅かに嘻々談笑の時間を与へぬ、其の始めて相遇ふや、茫然囁嚅[せつじゆ]し、互に寒喧の辞儀すら出てす、漸くにして数言を重ぬるに及ひ、胸中万斛の情感一時に湧坌[ゆうふん]して、恰かも共に談すへき事なきか如かりしも亦た怪しむに足らす、越えて翌日に至り、暁起膝を交へ、談論の緒を開きてより、或は時事を憤り、或は疇昔[ちうせき]を評し、滔々数百言、底止する所を知らす、気焔偕[とも]に万丈、其快其愉、譬ふるに物なかりき、鳴呼昨の頑童たりしもの、今や則ち壮快淋漓たる有為の一壮年とはなりぬ、而して嘗て一少年たりしものは、幾多𡸴峻の世路に当り、辛酸殆むど嘗め尽してなほ碌々たる呉下の阿蒙、窮老の一措大[さだい]と為り畢らむとす、此翁白頭真可憐、伊昔紅顔美少年の感禁する能はす、

一昼二夜、語容易に尽きす、談未た畢らさるに、彼れ吐虹子去つて金城に帰る、乃ち中に就て『曲肱偕談』を作り以て寄せ、謹て余白の割愛を請はむか為めに聊か之れか因縁を叙すと云爾

在越中高岡 塵外識

▲余好んで維新前後慷慨志士の詩歌を読む、蓋し字句の如何を問ふものにあらすして、唯志士の衷情を汲むもの也、噫幕政日に衰へては夷狭国権を凌辱し、桜島の沖、玄海の灘、鯨鯢怒涛を翻へしては健児目眥[まなじり]裂け、苦戦幾度、妖雲惨として暗きの時、思ふに其意気果して奈何なりしぞ、更らに悲しむ可きは幾百の志士、一死君の為めに尽さむとして郷関を辞し、妻を去り子を捨て、更らに親に別れ十年の忠誠は遂に一身を殺せし事なり、然かも其熱情は遂に貫徹してとの維新を生す、身明治時代に起臥せる者、誰れか殉国志士の恩沢を記せすして可ならむや、嗟呼一度此等志士の詩歌を吟詠すれは、意気頗る昂りて毛髪天を突かむとするの概あり(吐虹)

◎塵外曰く予亦た時に好むて志士等か熱血の詩歌を吟詠す、橋本左内獄中に作るところ七絶あり『苦冤難洗恨難禁。俯則悲痛仰則吟。昨夜城中霜始隕。誰知松柏後凋心』と。鳴呼何ぞそれ沈痛にして凄惋なる此の如き、幾十星霜の後之を読て志士か当時の惨憺を想ふや切なり、『龍頷虎口寄斯身半世功名一夢中他日九原理骨処刑余誰又認孤忠』是れ実に平野国臣か題を逸して作れるもの、一片の赤誠心下に沸き、迸出して此の二十八文字をなす、之を読み之を吟せば誰れか紅涙滂沱たらざるものあらむ、之れ其性行を追懐して以て今時を黙想すれはなり、後者国臣の伝は既に記せられて世人の普く識れる所、而して前者を尽せるもの未た多く伝はらず、文壇の老将桜痴居士頃日実弟医学博士橋本綱常氏の懇請に由り其の椽大の彤管[ふで]を以て佐内か一生を描かむとす、稿成り版刻せらるゝの日は、更らに後人をして感奮躍如たらしむるもの多からむ、予は唯た鶴首して之を竢つ、

▲人間の是と非とを断つて一身社会を脱し、白雲深かき処に科頭[しやたう]箕踞し、吟嘯を擅にして身世を其境に終はる者、賢と不肖とに関せず、余は寧ろこれを称せざる也、既に人をして社会の為めに尽すの志なくむば、何の暇ありてか其人を顧みるを得む、賢と不肖とは天の授くる所、賢なるも誇るに足らさるなり、不肖なるも愧つるに足らさる也、唯誇るへくんば満腔の丹心社会の為めに殉するにありて、若し愧つべくむば人間の義務を抛擲し去るにある也、而かも東洋の癖習は、これ等の人を指して隠君子と称し、或はたゝへ或は欣慕すこれ豈謬れるの甚しきものに非すや、(吐虹)

◎塵外曰く未た悉く採て以て律す可からすとするも、能く時弊を罵り、積習を破らむとする至言といふべし、只だ夫れ去るへくして去り、隠るべくして隠るゝもの予深く咎めず、然りと雖も去るべからずして去り、隠るべからずして隠れ、或は尚ほ一歩を転ぜば、去るべくして去らず隠るべくして隠れさるもの世其類少なしとせず、これ亦た東洋の癖習なるか、将た舶来の新潮なる乎、末だこれを知らずと雖も、白眼一たび天下を睨み、更らに潜心仔細に社会の真相を覗へは、思ひ蓋し半ばに過ぎむ、

▲古書を繙きて西行一生涯艸紙に及ぶ、其の現世を果敢なみて、身を仏門に寄せんとせし折に口ずさみける歌とて

いつなけきいつおもふへきことなれば

後の世知らで人のすくらむ

いつのよになかきねふりの夢さめて

驚くことのあらむとすらむ

なにことにとまる心のありけれは

さらにしも又よのいとはしき

清風吹て梢頭声あるのとき、一度誦すれば、人生のあじきなきを感し、徒らに厭世の志を生ぜしめむ、思ふに少年者流、書を読まむと欲すれば須らく豪爽壮活のものを択ふべくして、またかの厭世的文字に触るゝべからず、(吐虹)

◎塵外曰く、由来仏者の厭世的なる、悲観的なるは云ふ迄も無けれど、吾輩は絶対に攻撃するものにあらず、人生の行路甚た艱難にして、時に其の地位其境遇に由て、大に厭世の想念を湧かし、悲観の感情を漲らすものまた凡夫の浅猿しくも已むを得ざる所ならむ乎、之れを是れ絶対に排斥非難するは、人世の辛酸を未た完く味ひ尽さゞるものに非らずむは、猶ほ頑童痴児に高尚なる科学或は繁劇なる家政を知らすと責むるにも似て頗る無理なる注文と謂ふべきなり、然はあれど洵とに子が云ふが如く、世の少年者流が夙夜螢雪の苦を積み、学成り業了へて、而して後国家に竭すべきの時に当り、厭世の観念徒らに熾んに、齎らす所の英資空しく顕はれざるに至らば、それ果して如何、想はざる可からざるなり、夫れ只だ独り少年者流のみならず、苟くも粟を帝国に食み、籍を日本に属するもの、百為国家てふ観念を以て動き、万事奉公てふ精神を以て行はざる可からざるは論なく、此の観念、此の精神こそ、我金欧無欠なる国体の精華にして、又実に我純一無雑なる皇道の精髄なれ、彼厭世的悲観なるもの、吾輩は其情に於て酌む所あり、絶対に排斥する能はざるも、少なくとも少壮有為の同胞に対つては、熱心に之れが反対の側に立ち、奉公愛国の実行を奨め、且つ希はさるを得す、

▲本居宣長道の本源を詠みて

天地乃、極御照寸高光、日之太神乃、道者此道高御座、天津日嗣止、日乃御子乃、承伝閉末須道者許乃道、天乃下、阿乎比土貝佐之、朝夕爾、御影止与曽留、道者此道、

始終一片の至誠を以て国体を論ずる翁にして、其門下に篤胤を生む所以のもの、また疑ふべからさる也、

(吐虹)

◎塵外曰く、紀記二典は神道家が依て以て唯一無二の経典となるもの、(宜長篤胤は国学者が奉じて以て空前絶後の大家と戴けるもの、然り而して滔々たる天下多くは之を見て徒らに雄大なる著作として翻読し又た一の堂奥を窺ふものなく、彼れを仰いで、唯だ該博なる碩学として尊崇し敢て其真意を想はざるもの多し、鳴呼悲むへし、紀、記の二典は彼等が繙くが如く、学ぶが如く、読まれむが為めに記されたるものならざるべく本[もと]、平[ひら]の二家は彼等が尊むが如く思ふが如く唱はれむが為めに出でたるものにあらざるへし、是に至て予は悵然として言ふ所を知らず、又た多く言ふを欲せず、請ふ焉れを黙悟せよ、

[雑録]

曲肱偕談(其二) 『惟一』22:35-37 1895.11.28

森山吐虹 田中塵外

▲「骨つゝむ皮には誰れも迷ふらむ皮破れてはかゝる姿よ」と世人これを悟れりといふか「白骨と観し乍らも美くしや」と天下之れを俗なりといふか、悟れりといふもの俗なりといふ者其差果して如何(吐虹)

◎(塵外曰く)李白か江上吟に曰く「功名富貴若長在、漢水亦応西北流」と、これ邦人も亦嘗て屡〃歌ひし所、張謂か喬林に贈るの詩に、「丈夫会応有知己、世上悠々安足論」と曰へるが如き、傲然自から持するものあり、這般の意気、当代多く望むを得さるは何そ、蓋し一小疑問也、

▲一休の遺墨として後世に伝へらるゝものゝうちに地獄遠きに非すおのれか罪おのれを責む極楽また眼前也神即我也

世の人の直き心をその侭に

神の神にて神の神なり

一代の守り本尊は飯と汁となり奢りをしりぞけ倹約を違へす家業をよくつとめ一杯飲て寐たところすなはち極楽なり説法外にあらず獄門磔火罪追放閉門遠島これみな御慈悲の説法なり

果して一休なる哉、其教ゆる所また大に味ふへきところあり、(吐虹)

◎(塵外)曰く新井白石か『折たく柴』に

「朝比奈といひし老人の常の言葉に神仏に誓ひて物いふありけり、父にておはせし人(白石の父)の仰られしはよのつねにいつはり多き人は其言葉を信[まこと]にせんとて神仏に誓ひていふ事あり、此人は常の行ひにいつはりある人にはあらねど天性かろ〳〵しき人のことばのつゝしみなくて神仏に誓ひて物いふ事のくせになりたるなり汝等もよく心すべき事なりといましめ給ひき」、

と、これ一休の如く爾[しか]く深刻なる放言にあらさる丈其れ丈真摯に克く暗々に或る一種の者の頂門に与ふる一針ならすや、

▲古歌に「別登る麓の道は多けれと同し高根の月を見るかな」といへるは道相異なり教相差[たが]ふも畢竟帰するところ一なるのみ、神といひ、仏といふ豈に異なるものあらむやとの意也、平田篤胤大にこれを否らすとなし、仏を排し儒を誹り、天下唯一の教は即ち神教あるのみと更らに二首を作る

麓なる道の衢の多かれと

月見る山の道は一道

月見むとたとる山路を路違へ

あらぬをそれと惑ふ世の人

と翁誠意常に之れを体とす、乃ち痛言善罵他道を擯斥する所以也、(吐虹)

▲余好んで本朝忠臣孝子の伝を読み、其真情の溢るゝところに至るや、未だ嘗て流涕慷慨して当時を追想せずむはめらず、今はこゝに祐成兄弟の慈母に辞してより、裾野の悲風孝子の死に至るまでの歌を挙げ記して而して人の同情を寄せんことをまつ

富士に到るの道桑田の田畝に打出故郷の方を顧て十郎の詠める

今日出てゝいつか見なまし古里の

飽かぬ別の跡のあさきり

五郎も同しく

立出る跡は雲井に隔たれと

飽かぬ別の袖そ露けき

夜討の夜作りし歌十郎

たらちめはかゝれとてしも育てけむ

露けき野辺の土と成身を

五郎の詠みけるは

思はれよ花の姿に引替へて

あらぬ形身を残す可しとは

藤原祐成生年二十二歳建久四年癸巳五月廿八日駿河

国富士山麓井出の屋形に於て慈父の為報恩命を失ひ畢りぬ

藤原時致生年二十歳云々(同上)

細雨蕭々として夜已に深かく、番士頭懶くして篝火漸く滅するの時、跳つて敵祐経の陣幕を排し白刃閃きて十又余年の怨憤を散せしを思へは二子のよろこび又譬ふるにものなからむ、而も十郎は遂に忠常の手に斃れ、五郎は捕れて其罪を問はれぬ

五郎の辞世

故郷有母仲憂涙、迷途無友中有魂

富士の根の梢も淋し古郷の

はゝその紅葉いかにこかれむ

と、あゝこれを誦すれは誰か双袖の龍鍾たらさるものあらむ(吐虹)

◎塵外謹で編輯子及ひ読者に諗ぐ、塵外か吐虹と談りし者前に己に記せるか如く千百言にして尽きず、中時事を論せるあり単に文学の末を談せしあり今ま悉く記するに及はず、況んや此篇は吐虹子が予を辞して金沢に帰りしの後、漫に予が輯録せる所のものに属し事甚た僭なるか如きものあるに於てをや、又況んや顧みて粗笨甚たしき拙筆を恥るに於てをや乃ち茲に筆を擱しぬ。

[論説]

『曲肱偕談』を読みて少年子弟に警告す(上)『惟一』 23:8-11 1895.12.28

東京天山居士

塵外子、越に入りてより已に数月を閲しぬ。而かも互に業務の匇忙たるに駆られて近情委曲する能はず、竊かに其の眠食何似を切偲するの折柄、図らずも森山吐虹子との『曲肱偕談』なるものを『惟一』誌上に寄掲したるを見る。吐虹子の名は其の親縁の人よりして屡々之を聞く、海山相隔てゝ未た相見るを得ざるは、常に甚た憾とする所なりと雖も、子が嘗て遙かに書を寄せて「鯫生先輩足下には未た一面識の栄を得ずと雖も、少く心に於て許す所あり、他年相遇ひ笑談白を挙けて眉目相揚るの節、請ふ胸襟を開て淋漓たる熱血を鶴羽の間に綴るべし云々」と直ちに心肝を攄へたるに於て、余は断して知己を以て待たんと欲したるもの、今両子の『曲肱偕談』を見るに及んて、互に相見るが如きの感と、健羨措く能はざるの情と交々懐に往来せずんばあらず。

意気相合ふもの、十年相見ずして偶々相会ふ、愉然たる情感胸に充塞して寒暖の辞すら輙く述ふる能はざるものなきにあらず。然りと雖も、一たび膝を交え肱を枕にして談論の緒を開けば、千言万語滔々として迸り出て、談、古今東西に渉及して到底する所を知らざるなり。塵外子の吐虹子と邂逅す、実に十年相隔てたるの後なりと云ふ、その快談壮語一昼二夜を徹して猶ほ尽くる所を知らざりしもの、固より宜なり。夫れ然り是を以て、余は其風情を遙想して一日も早く両子と斯くの如きの怡楽を与にせんことを欲望して已まざるなり。

両子に対する余の友情は斯くの如し。唯、その所謂『曲肱偕談』なるものに対しては、多少の異言なき能はず。今直ちに之を両子に質し、併せて世の少年子弟を戒むる所あらんと欲す、可ならん耶。

『曲肱偕談』は載せて『惟一』第二十一号及ひ第二十二号の紙上に在り。執筆者塵外子が自から弁疏する如く、談、諸事に渉りて一貫する所なしと雖も、要するに、両号に渉りて摘録する所は、処世若くは修身に関する談論にして、其の多くは古人の語を仮りて之を述へたるものなり。

処世若くは修身に関して古人の論述する所、多種多様、而かも或は頑固に失し、或は軽浮に失し、若くは種々の偏僻を伴ふて其正中を得たるもの鮮し。夫れ唯正中を得ず。是を以て、之を学んで其の身を修め世に処せんとするもの、却て頑固軽浮若くは偏僻に陥り、畢竟する所、自から誤り、人を賊するに至る。斯くの如きもの、古今其の事例に乏しからず。以て処世若くは修身に関する談論の容易ならざるを知る可し。

塵外吐虹の両子が偶然の邂逅に膝を交え肱を枕にして快談壮語したる談論を以て、直ちに処世若くは修身に関する大談論と為すは、固より両子の本意にあらざるべく、且つ頗る苛酷の沙汰たるべし。然りと雖。両子共に談して処世若くは修身に関する事に及ひ、而して特に其の談論を録して『惟一』の紙上に寄掲す、少くとも両子が処世若くは修身の心得として自から信する所の一端を挙けて互に相示し、且つ世に示さんと欲したるものたるに相違なし。仮りに歩を譲りて両子の意底には斯くの如き欲望なかりしとするも、已に一旦之を公刊の紙上に掲けて世に示したる以上は、両子たるもの其の自信を示したるものとして、決して其の責任を避くべきにあらず。特に、両子の談論往々にして処世法若くは修身法の真義を道破するあり、必らずしも一夕の茶話として看過すべからざるものあるに於て、余が読者と共に之を窮論せんと欲するもの、強ち僭妄無益の事にあらざるべき歟。

『曲肱偕談』は其の劈頭に於て言へり。

余好んで維新前後慷慨志土の詩歌を読む、蓋し字句、の如何を問ふものにあらずして、唯、志士の衷情を汲むものなり。

嗟呼、一度此等志士の詩歌を吟詠すれば、意気頗る昂りて毛髪天を突かむとするの概あり

と。是れ吐虹子の説く所にして塵外子の和する所、余亦左したる異言なし。唯、慷慨悲壮の詩歌は時に少壮血気の士を駆りて奇矯過激の挙措を為さしむるの弊なしとせず。我が国民の如く、涙に脆く、感情に強き人種に在りては特に然りとす。試に想へ、楠公が君国の事に鞠躬尽瘁したるの余、深く其子孫を訓戒して其身遂に湊川に斃れたると、赤穂の義士が苦心惨憺の余漸く旧君の仇を報して潔く刑に就きたると、其の純忠至誠なる点に於ては毫も軒輊する所なかるべしと雖も、其の国家百年の風教を維成し涵養する基礎として、標本としての価値は、果して何れに在て存する乎。一層直截に言へば、国家百年の風教を維成し涵養する基礎として標本として、果して何れを採るべき乎。余は明かに其の前者に在るを断言するを憚からず。然るに、一般世人の知識好尚及ひ敬慕は、前者にあらずして寧ろ後者に在るものゝ如し。見よ、湊川の祠辺顙稽の人稀なることあるも、義士劇の演伎は広宇常に破れんまでに観客の群集するにあらずや。又見よ、楠公の伝記を詳了せざるもの、僻邑寒村其人に乏しからずと雖も、忠臣蔵の始末は傖夫匹婦も悉く之を記憶するにあらずや。余は赤穂義士の挙を非難せんがために此言を為すにあらず、唯、国家百年の風教を維成涵養する基礎標本を撰択する上に於て、世人が深く思ひを致さんことを希ふに出つるのみ。苟くも然らざらん乎、彼の少壮の士、気を尚ひ、情に激するの余、遂に奇矯過激の言行を為し、到底する所、民人の憂、国家の不幸を招致することなしと言ふべからず。其の事例の如きは、諸を遠きに求めずして、近かく耳目に新たなる辺に於て求め得べきにあらずや。今夫れ、斯くの如き行迹に関する論を以て、直ちに詩歌を律せんとするは、少く不倫に似たりと雖とも、元来、詩歌の風教の上に影響を及ぼすは、猶ほ行迹のごときなり。否な、或点より見れば、寧ろ行迹に勝るものあるなり。則ち国家百年の風教を維成し涵養する基礎として、標本として、詩歌は誠に十分の価値を有するものなり。果して然らば、之を吟誦好尚するの結果として、誤りて奇矯過激の挙措に陥るが如き詩歌は、始めよりして之を排去することに注意せざるべからず。論して此に至る、余は更に両子及び世人に向つて余の言を誤解するなからんことを望まざるを得ず、他なし、余は維新前後慷慨志士の詩歌斯くの如き禍弊ありとして此言を為すものにあらず、又我が国民の涙に脆く感情に強きを抑責せんとして此言を為すものにあらす、偏に詩歌の効力の偉大なるものあるを思ひ、其の吟誦好尚の撰択を誤らずして、真に国家百年の風教を維成し涵養する好基礎好標本と為さんと欲するに出づること、是れなり。

『曲肱偕談』は、其の次に於て、身を白雲深林に委して世事を放擲する悲観的厭世的の挙措の是非に就て、両子の間真意を異にする所あるを記せり。是れ余が最も弁ぜんと欲するもの、此文を草して両子及ひ世に示す所あらんとの念を起したるは、実に此の是非論ありたるに基く。唯、付論なるのみ。

[論説]

『曲肱偕談』を読みて少年子弟に警告す(中) 『惟一』24:12-14 1896.1.28

東京 天山居士

熟々世上を観ずるに、彼の老羸の人は勿論、少壮血気の士と雖も、其の志を行ひ業を成さんとして一蹶再蹶すれば、忽ち悲観的の人と為り、世を果敢なみて独り白雲深林の裡に隠遁するもの、古今東西実例に乏しからず。中に就て、東洋諸国最も其風を追ふ。我が日本帝国の人士の如きも、之に倣ふもの少なからず。鳴呼、是れ果して何の由る所そ。

吾人は明かに断言す、其遠因主因は儒教仏教に在り。其の近因は人々の志気薄弱なるに在りと。

儒教仏教の教義が多く悲観的厭世的なるは、世人の熟知する所、吾人今茲に解説の労を執るの要を見ず。唯、儒教入りて已に二千年、仏教の入来亦遠く千二三百年の往時に在り。其の悲観的厭世的の習風を一般人士の間に浸漸する、誠に久遠なりと言はざるべからず。夫れ唯久遠なり、是を以て、輙く之を革むべからず。乃ち輙く之を革むべからずと雖も、依然として其の習風を存するは、畢竟老羸の人を誤り、少壮血気の士を賊する所以にあらざるか。将た凡夫凡婦が世路の苦悩を遣るべき一条の血路として必らずしも其の習風を滅却すべきにあらざるか。

此点に於て、吐虹子は言へり。

人間の是と非とを断つて一身社会を脱し、白雲深き処に科頭箕踞し、吟嘯を擅にして身世を其境に終るもの、賢と不肖とに関せず、余は寧ろ之を称せざるなり、既に人にして社会の為めに尽すの志なくむば、何の暇ありてか其人を顧みるを得む、賢と不肖とは天の授くる所、賢なるも誇るに足らざるなり、不肖なるも愧つるに足らざるなり。唯、誇るべくんば満腔の丹心社会の為めに殉するに在りて、若し愧つべくんば人間の義務を抛擲し去るにあるなり。而かも東洋の癖習は是等の人を指して隠君子と称し、或はたゝへ、或は欣慕す、是れ豈に謬れるの甚たしきものにあらずや

塵外子は弁して言へり。

未た悉く採て以て律すべからずとするも、能く時弊を罵り、積習を破らんとする至言といふべし。只た夫れ、去るべくして去り、隠るべくして隠るゝもの、予深く咎めず、然りと雖も、去るべからずして去り、隠るべからずして隠れ、或は尚ほ一歩を転せば、去るべくして去らず、隠るべくして隠れざるもの、世其類少なしとせず。是れ亦東洋の癖習なるか、将た舶来の新潮なる乎、末た之を知らずと雖も、白眼一たび天下を睨み、更に潜心仔細に社会の真相を覗へば、思ひ蓋し半ばに過きむ。

吐虹子は猶ほ西行法師が現世を果敢なみて身を仏門に寄せんとせし折に口ずさみたる三首の歌を挙けて「少年者流マタかの厭世的文字に触るゝべからず」と疾呼し、塵外子は声に応じて「由来、仏者の厭世的なる悲観的なるは言ふ迄も無けれど、吾輩は絶対に攻撃するものにあらず。人生の行路甚だ艱難にして、時に其地位其境遇に由て大に厭世の想念を湧かし、悲観の感情を漲らすもの、また凡夫の浅猿しくも已むを得ざる所ならむ乎。之れを是れ絶対に排斥非難するは、人世の辛酸を未だ完く味ひ尽さゞるものに非らずむば、猶ほ頑童痴児に高尚なる科学或は繁劇なる家政を知らずと責むるにも似て、頗る無理なる注文と謂ふべきなり・・・・・・彼の厭世的悲観的なるもの、吾輩は其情に於て酌む所あり、絶対に排斥する能はざるも、少くとも少壮有為の同胞に対つては、熱心に之が反対の側に立ち、奉公愛国の実行を奨め且つ希はざるを得ず」と答ふ。之を要するに、吐虹子は痛く厭世的悲観的の言動を非とするものなり。塵外子は「世の少年者流が夙夜螢雪の苦を積み、学成り、業了へて而して後ち国家に竭すべきの時に当り、厭世の観念徒らに熾んに齎らす所の英賢空しく顕はれざるに至らば、其の結果想はざるべからず」として之を憂ふるも、大体に於ては必らずしも厭世的悲観的の言動を非とするものにあらず、寧ろ真情酌むべく、其行憐れむべしと為すものなり。請ふ吾人の思ふ所を述べて之を評せん。両子の寛容なる、必らず之を咎めざるべきなり。

[雑録]

『惟一』記者足下 『惟一』24:29-30 1896.1.28

筆硯歳と共に更まり益々御多祥の段国家の為め欣喜に堪へす候、小生儀爾来夢に東都の風光を観て悄然北越の寒天地に起臥し朔風の凛烈なる硯海為めに堅く鎖し今は琅玕を折つて薪に代ふるの外無之有様偏に御憫察を乞ふ所に御坐候

陳者生義少しく感する所有之曩きに「曲肱偕談」を物して足下及ひ読者諸君に一方ならさる御迷惑相掛候已来唯だ世の中のそら恐ろしく持て生れし放言も高論もそんじよそこらの先生方へ御預け申し唯た白皚皚たる雪山に対して静かに思ひ黙ツて考へ居候矢前へ是は又如何なこと畏友天山兄は前きの「偕談」を怪しと見てか、彼の椽の如き大々的筆鋒を揮ふて罪もなき吐虹子迄もアハヤ一打に真向唐竹割になされんずるの勢を以て先つ其前置永々と軈ては世の少年子弟を警告さるゝ筈の由イヤハヤ新年早々奉恐入候

『唯その所謂、「曲肱偕談」なるものに対しては多少の異言なき能はす、今直ちに之を両子に質し、併せて世の少年子弟を戒る所あらんと欲す』と言はれたる万雷の一時に落下するか如く生の驚きそも什麼ばかりと思ひ給ふ況んやその『両子たるもの其の自信を示したるものとして、決して其の責任を避くべきにあらす』と例の弾劾的筆鋒の鋭さ、見る眼くらめきて心は早鐘、突き上る疳癪の虫を押へつ猶ほも読下し候豈料らむや弟知らむや次号のお楽しみとして唯々付け会はせの御小言ならむとは是れ実に兄か所謂多少の異言にて候かな

天山兄は熱心に懇切に慈母の愛児に誨ゆるが如く箸を以て其口にくゝむるが如く生等二人が唱和せる処のもの則ち慷慨志士の詩歌を読む事に就て注意せられ候我国民は涙に脆く感情に強き人種なるを以て誤りて奇矯過激の挙措を為さんを恐るゝの故を以て、然して又是に就て何の必要あるかは存じ不申候得共義経と山路将軍とはどちらが強きかの如き質問を提起せられ而して自から之に答へて義経の方が強いと断言され世人は何が故に独眼龍将軍を賞め称ふるや又何が故に争ふて川上の日清戦争劇を観るやとの疑問を起されなど夫れは〳〵容易の事にあらず、『国家百年の風教な維成涵養する基礎標本を撰択する上に於て深く考へざる可らず』と至極御尤もなる御異論にて流石に感々服々の至に候詩歌の風教上に影響を及ぼすことは仰せ迄も無く非常の勢力を有するものに有之候が天山兄の御近所にては如何様なる詩歌が専ら流行致し候哉明治維新后早く既に廿九年或る一方より之を見れば甚たしき短日月となさず、生等は今日の我邦少年子弟は仮し客年来少しく敵愾の心を起し勇壮の風に化し来れりとするも太平の余文化の至、大に士気を損じ文弱の弊は滔々として底止する所を知らず識者竊かに眉を顰めしは兄にも定めし百も二百も御合点御同感の事と奉遙察候吐虹子はいざ知らず生は実に此点に於て今は寧ろ兄かの給ふ如く誤りて奇矯過激の挙措に陥るが如き者を出せるを恐れんよりは滔々たる天下腐儒の風と化し巾幗の流を酌まむを恐るゝの急を覚え候然りと雖も彼の小山緑之助等の人物は随分恐入るものに候ものゝ一人に御坐候事能く〳〵御察しの上謭劣不文の「曲肱偕談の劈頭」今一度御読直しの程呉々も願上候也

扨て兄が「最も弁ぜんと欲す」る、悲観的厭世的の挙措の是非に就ては如何なる御異言なるや予測し難き事には候得共是亦御推量の如く其自信の一端を示したるものに候間充分に御批評被下度次号には又た健腕なる吐虹子の答弁あるべしと相考候へば小生は是にて御免を蒙り度何卒天山兄にも宜敷御伝声可有之先は妄言悉く無罪に願上候也匇々

申一月吉辰 北越にて

田中塵外

[雑録]

忍ふ草 『惟一』30:23-26 1896.8.5

もとおみ

(わが祖父君花守翁の例祭つかへまつりて)

一

隙ゆく駒のあしはやく 今はむかしとなるみ潟

八重の汐路も夢うつゞ はゝの乳房に縋りてし

おのれが三つの時なりき 浪華にませる祖父君[ぢいぎみ]の

あしきを矯めてよしといふ よの人々をおしへ草

さかゆる庭に移りすみ おきふしやすく過しけり

二

子よりも孫の譬へかや わが祖父君はわれを愛で

めぐしといひてかき抱き いつくしとては撫でさすり

文読むしをり手習ひの 術も手づからはるの日を

飽かてをしへつ秋の夜の なが〳〵し夜はむかし今

唐ややまとの物語り くさ〳〵きかせ給ひつゝ

三

『横さの道のまがみちに ふみな迷ひそ誠こそ

神の御裔の人みなが 行くべき道を汝もまた

軒端におふる穉[わか]竹の 直なる節におひ立て

正しき人とあふかれよ』 こと細やかに説きたまふ

その言の葉の忘られず 骨に刻みて消えなくに

四

さわある孫のそのなかに 吾れのみかくとおもふまで

世にありかたきあふせ言 いよ〳〵いそしみ励みつゝ

おのれ五つとなりし頃 今宵はいづこあすはまた

何某かたにひらかるゝ 書画のつどひの度ごとに

われを伴なひ玉ひつゝ ものなとかゝせ給ひけり

五

あまたの大人のそのなかに わがいとけなき鳥の跡

しめしたまひつほのめかし 若しほめそやす人あれは

こよなき老のたのしみと よろこびたまひ物あまた

たまはりぬれは吾もまた おさな心にうれしくて

次のつどひをまち詫ひつ ます〳〵はげみ勤[いそ]しみぬ

六

実にや月日に関守も なにはの里に三とせすぎ

やがて吾妻に上りては 学ひの校[には]にかよふ身の

はげめはすゝむ学ひ芸 十まり三ツといふ年に

小学の業をへにけり いさみてわれはこれよりも

唐やまとなる文の道 学の林にわけ入りぬ

七

斯かりし程もぢい君は むかしなからに咲ましげに

吾れをばなほもいつくしみ はごくみたまひかにかくと

をしへ導きたまひしを 思へは深き御めぐみの

露ばかりだにむくひてし こともなき身の恥かしく

せなにつめたき汗なかれ 袂はひたとぞうち湿る

八

富士の高峯のふたつなき 誠の道はぢい君の

いそしみつとめ給ひつる しるし著[しる]けく四方の海

風穏やかにあきらけく 治まる御代にあひおひの

松の常磐の動きなき 神の教の一団[ひとむれ]と

雲の上まて聞え上げ つかさの職をたまはりぬ

九

斯くてをり〳〵おのれらは をしへ給ひし言の葉の

かをりをなほも伝へんと あるは東に或は西

九十九折なる山路をも 逆巻波の舟路をも

渡りつ越えつ国々を へめぐりありきふたつなき

神のすぐ道すゝめつゝ 怠りとてはあらさりき

十

いとけなきより父上は 旅路はるかに住みたまひ

われはひとへにぢい君や 叔父君さては叔母上に

やしなはれつゝ生立ぬ 別けてひとりの伯母上は

なでし子もたぬやもめとて 我身にわれを引受て

心つかひもなか〳〵に めでいつくしみたまひけり

十一

我にあまたのいもとあり そか年嵩の一人こそ

我とおなしくぢい君の 愛児[まなご]となりつ諸共に

愛でいつくしみ育くまれ いともすなほに大人しう

姿かたちもよのつねに すぐれこそせね劣らずて

物学ひにもうとからす その名をつるとぞ呼ひにける

十二

寄る年波のたちまちに 八十路の坂をこえまして

わが祖父君はなほいまだ いとすこやかにおはしけり

われも今年は十九[つゞ]といふ はたちにちかき身となりつ

いまは浮世の嵐風[あらかぜ]に 吹きさそはれてそこはかと

おぼろけながら行すゑの ことゞもおもひわつらひぬ

十三

墨田[すだ]の堤はきのふけふ 花のさかりもあすか川

さだめなき世の有様や にぎはひ遊ふ人皆の

こゝろ長閑けき春の日も うちこもりつゝけふ幾日

親にもまさる御めぐみの 重きやまひに伯母上は

うちふしまして葉桜の 嵐にもろくも散りたまふ

十四

秋風そよきそのとしも 暮れ行く庭の冬木立

侘しきやどは一入に 寒けき袖に露時雨

またふりかゝる憂き世かも 千年経よとておはせける

鶴とは名のみいまうとも ながゝらぬ日をいたづきの

床に名残の一声や 天ツ御空に分け入りぬ

十五

わが悲しみはそもいかに この一とせは春くれど

わかいへのみは花咲かす 秋暮れ冬の淋しさを

わか身一とつに集めつゝ 消えも入らまく打詫びぬ

おなじ歎きにしつむなる うからの中に祖父君の

さすが身もよもあらすてや 傷ましげにそ見え給ふ

十六

親ある子らは子ごゝろに いとし子もてる親々は

子をおもふ闇ひたぶるに 命長かれ千代ませと

いのらぬものとてなきものを かくつれもき夜嵐の

すさひに荒[すさ]ふわか庭に のこる老木の松はいま

むかしながらに幾とせか 千年の姿たもつらむ

十七

十年は惜しき命ぞと のたまひけんもはやいつか

その年くれて明けぬれは 明治二十[はた]まり三とせとて

千よろづ人のまちあかし 焦れ暮せし「国会」の

ひらくる御代とぞなりにける 春過き夏の初めより

かりそめならで祖父君は 枕はなれすなりたまふ

十八

遠き県におほやけの つとめしませる叔父君も

やまひの名残さりやらぬ おもきからだを叔母上の

肩をちからに遙々と のぼり来まして枕辺に

明暮みとりかしつきつ あらゆる手に手おほかたの

なだゝる医師[くすし]つどへても つゆおこたりの色見へず

十九

きのふのあらし一わたり 過てあれにし庭もせの

立木にさわぐ蝉の声 小田の蛙もかなしげに

雨よふ頃やむら雲の 又もわが家をおほひつゝ

やかて一むら白雲の 下りて見るまに祖父君の

姿をつゝみ西の方 ふじの峯高く消え失せぬ

二十

高く尊とき皇国[すめぐに]の 国の鎮の神やまと

岩根もかたき富士の峯は 天津御神の分魂[わけみたま]

とゞまりませる御山ぞと 道のみ祖[おや]のをしへ草

うけつ伝へつ祖父君の こゝに幾世そ三百年の

春秋くれてまた君も もとのみやまにいりたまふ

二十一

みたまは幾世を照らせとも 現[うつ]し世になきおん姿

われらやからの悲しみは さらにもいはす国ゝの

親としいつく教へ子の 幾万[いくよろづ]てふ人びとは

いかになげかひ惜みけん 霞にくもに集ひ来つ

葬送[はふり]のいやわざ事へけり おの〳〵赤きまこともて

二十二

伯父君あとをうけたまひ をしへつかさと仰かれて

いよゝまことの道の花 遠きシカゴの湖までも

かんばしき香をおくりつゝ 国のほまれは日の本の

たゝしきおきて 天皇の 畏こきみこと背きてし

醜のから草なひけつる いさほと共に千代まても

二十三

千代のすみかとおく墓[つき]を さためまつれる青山に

いしぶみ高く苔むして わが祖父君は道の為

国の行すゑみそなはす こゝろのまなこ鋭にも

咲[ゑみ]やたまはんわが道は かくもさかりぬ我国は

かくも誉れをあけゝるを みそなはすらん咲[ゑ]ましけに

二十四ー

アヽ祖父君の神みたま まこと嬉しみおぼすかや

よろこびのみはあらずして つれなきものぞ浮世なる

おさなきよりもかきいたき 掌[たなそこ]の玉ものかはと

めでいつくしみたまひつる 我身の今をかくり世に

ねぶりもやらで見たまふと おもへはわれはいかにせん

二十五

あらき浮世の浪風に たゝよひけるも幾年ぞ

いまは越路に流れ寄り 功もたてす御めくみに

むくはんすべもしら妙の 雪の白山[しらやま]あふきつゝ

ひとりむかしを忍ふ草 なみたは軒の玉水に

さみしさましぬアヽ何時か 晴れて雲井に月や見む

(をはり)

『惟一』奥付 『惟一』2:裏表紙 1894.3.23

『惟一』奥付 『惟一』2:裏表紙 1894.3.23