FILE 118-2

【茶谷半次郎 團平の憶ひ出 (鶴澤道八師に訊く)】

(2016.01.05)

提供者:ね太郎

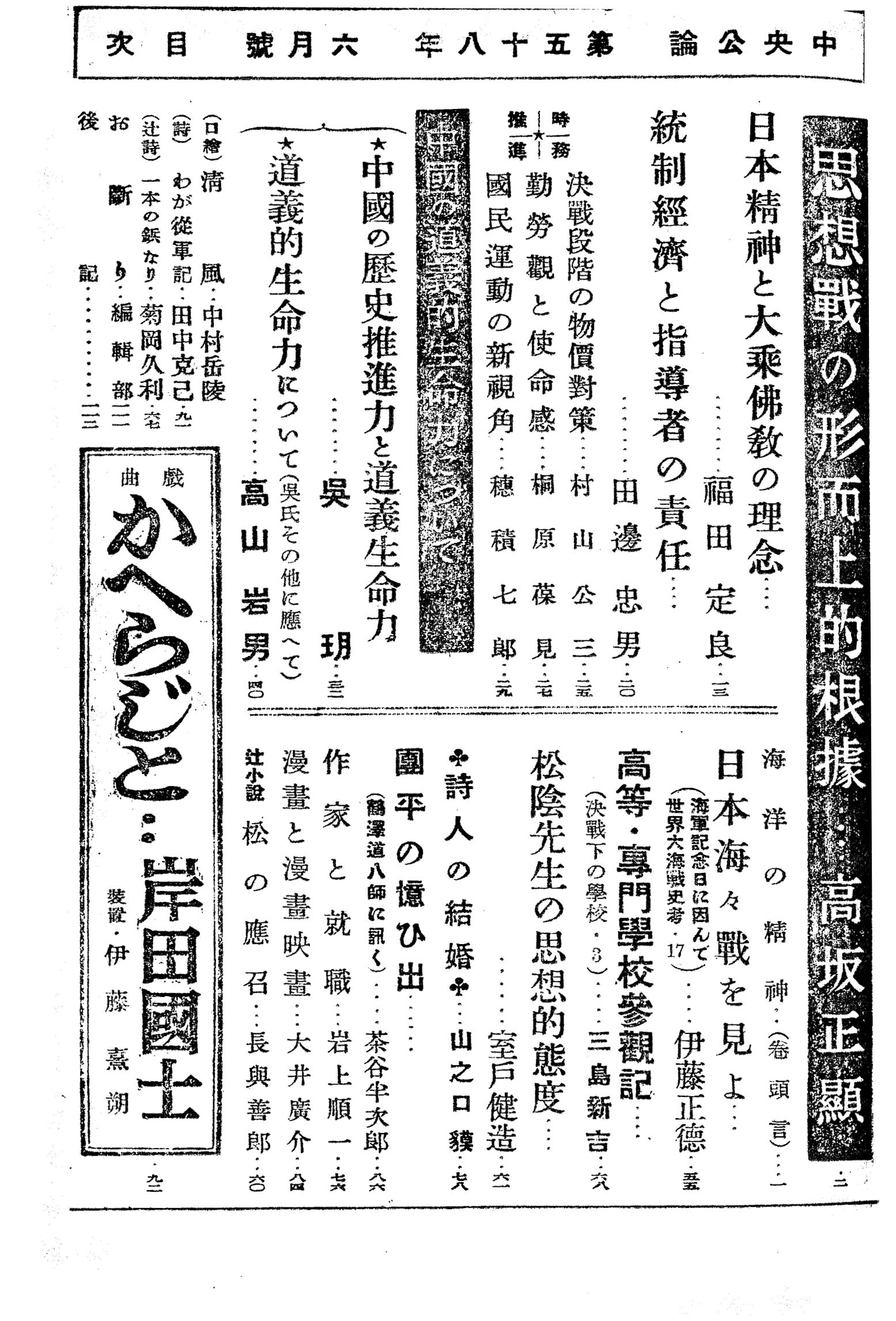

中央公論 第五十八年(昭和18年)連載

【】は文樂聞書(1946)により補った

豐澤團平、本名加古仁兵衞、文政十一年播州加古川に生る。阪地竹本千賀太夫の養子となり、三世豐澤廣助に入門す。はじめ豐澤力松と名乗り、天保十三年丑之助となり、その後に權平となり、弘化元年二世團平を襲名す。明治三十一年四月一目、恰も稻荷彦六座初日の舞臺に床(ゆか)を勤めつゝある時、遽に脳溢血を發して仆れ、病院へ運ばれる途中の釣臺の上にて絶息。行年七十二歳。その時の出し物は「花上野譽碑(はなのうへのほまれのいしぶみ)」志渡寺之段。太夫は三世竹本大隅太夫。

團平は名跡からいへば二代であるにかゝはらず、普通に初代といひ慣らされ、その歿後門人豐澤仙左衞門(前名源吉)の團平を襲名したるを二代といふ。このことは初代の名跡の古いのにもよるであらうが、同時に團平の藝力の非凡な大きさを語るものでもある。不世出の義太夫節三絃の鬼才團平には初代も二代もなく、斯道では神のごとき響をもつ「團平」といふ呼び名は、他の誰をもを指すものでない。斯道に遺された團平の足跡はそれほどに大きく深い。團平を初代といひ慣らして何人もそれを異としない理由はこゝにあるやうに思はれる。

鶴澤道八、本名浅野楠之助、明治二年大阪島ノ内に生れ、同十年二世鶴澤吉左衞門(初代鶴澤淸八門人)に入門して鶴澤吉松と名乗る。同十六年吉左衞門歿し、二世鶴澤勝七の預り弟子となり友松と改名。當時松島文樂座にて團平、二世竹本越路太夫(後の攝津大掾)の合三味線を勤め、勝七また竹本住太夫(太郎助橋の住太夫といはれる)を彈いて同座へ出勤。こゝに始めて友松、團平の至藝に接するを得て感銘深甚、爾來崇拜傾倒す。それより後は師匠勝七に仕ふる傍ら、團平の身邊に近づく。その後住太夫と共に勝七さきに、團平やゝ後れて松島文樂を離座し稻荷彦六に入座。その間も、はじめは彦六と文樂とを往復し、後には彦六にて友松依然、兩師に仕ふ。明治二十二年住太夫歿して勝七閑地につくを機として、多年の宿望を達し友松晴れて團平の門人となり、その最後まで師事す。明治四十年道八と改名して今日に至る。本年七十五歳なほ矍鑠として藝道に勵み、斯界の長老として重きをなしてゐる。

以下は道八師に團平の憶ひ出咄を請ひ、順序を立てずそのまゝに書き留めたもの。括弧内は筆者の記述。

……これが團平師匠が最後の舞臺で使うてゐられた撥です。加古家からわたくしに形見に戴いたのでありますが、師匠のお手の脂肪(あぶら)が染みこんだ、そのまゝのものです。さうです。握りに捲いた紙もその時のまゝです。……めつたに出しはいたしませんが、このあいだ淸八さん(前名鶴澤叶)がこられた時にもお見せしたのですが、淸八さんは押し戴いてゐられました。八ツ橋(調子笛)は仙左衞門さん(故人三代團平)と半分づゝ分け合つたのです。師匠のお唇(くち)にふれたものであるわけです。(寫眞は六十八・九歳頃の團平)

(箱のなかの紫の袱紗を師が開いた時、筆者は、なまなまと團平が身近に感じられる思ひがし、頭中を感動の戰慄が走るのを覺えた。箱は筆者の膝の前に置かれたが、名人の遺品に指紋のつくことを惧れ、筆者は撥尻の兩かどを指に挾んで僅かに持ち上げてみただけだつた。調子笛は竹の輕い小さなものなので、これはちよつと手に取ってみた。--撥は、第一に感じじられたのは普通に見る撥と、どこか形が違ふことだつた。何よりも全體に亙つて均整の保たれてゐる、引締つたその形の美しさに心が惹かれた。大切に秘藏され、空氣にふれないせゐか象牙の肌も白い。が、團平の藝を逞しいものに考へ、人並より手が大きかつたとも聞いてゐて、なんとなく手重な撥を想像してゐた筆者には、眼の前の撥が、普通よりいくらか小ぶりに見え、華奢ともいひたい感じのものであるのが意外であつた。筆者はすぐそれを糺した。)

えゝ、小さうございます。撥先の巾も狹まつてゐますし、厚味もだいぶん薄く出來てゐます。目方は百二三十匁位ありませうか。師匠はこれでないと「技巧(わざ)が彈けぬ」と仰つしやつてゐられました。今でも一般にはもつと大きいのを使ひますが、その頃はまた、まるで競爭でもするやうに皆が大きい重い撥を使うてゐました。百五十匁、百八十匁、その位は普通で、なかには二百匁などといふのがありました。重い撥は、撥が彈いてくれる場合がありますが、それだけにこれは手が彈かねばならぬわけです。師匠は御自分の思ひどほりに、模様が彈けるやうに、形も目附も工夫されたのです。これはまだ大きい方で、もうひとつ小さいのがありまして、常は、その小さい方を多く使うてゐられました。

| 本篇の話し手鶴澤道八師 |

烏滸がましうございますが、わたくしも師匠に倣うて同じ大きさのものを使うてをります。新左衞門(豐澤)でも仙絲(豐澤)でも團平門の者は皆これと同じ撥を使うてをるのです。いつでしたか、小森さんといひます、これは撥をつくることにかけては當代の名人で、老體ですが今も健在で、松屋町の下寺町寄りの所に住んでゐられますが、このお人に撥をつくつて貰ふためにわたくしの撥をお見せしましたら、大變に感心されて「これやなけりや彈けん筈です。撥師の眼から見ても、これが理想の形です」といはれるのです。それで、これはわたくしが拵へたものではなく、團平師匠の御工夫であることを申しましたら「成程。さすがに偉いもんだすなア」と頷いてゐられました。

(團平の撥の寸法、大きい方は長さ八寸二分、撥先の巾二寸七分、同厚味二分、握りの厚味五分、撥尻の巾一寸一分、同厚味九分。小さい方は長さで一分、撥先の巾で二分、右より縮まつてゐる。以上曲尺。道八師秘藏の團平遺愛の撥はその大きい方。)

| 團平遺愛の撥と調子笛(道八師藏) |

……お手は大きうございました。お體は、どちらかといへば小柄なほうでした。お手の大きかつたのは、御生來もありますが、ひとつは、ひとゝほりでない烈しい御鍛錬の結果でもあると存じます。指の節々(ふしぶし)がひどく高く、指先など丸うなつてゐましたが、そのほかの節でないところは細うございました。しかし大變な手の力であつたとみえて、棹にひどい溝が出來たばかりでなく、絲を指ではじかれるはずみに棹のふちが欠けることもありました。そんな風に棹がいたむので、床(ゆか)に出てゐられて指にそげを立てられることがよくありました。うしろの板を叩かれるので出て御用を伺ふと、「そげ抜き」と仰つしやつたことを何度も覺えてゐます。

三味線はまことに粗末なものを使うてゐられました。舞臺で使うてゐられたものでも、今時の人たちの稽古三味線にも劣る位のものでした。藝のことのほかに、道具の贅澤など御念頭にないやうでした。が、藝に及ぼすこととなると、ずゐぶん細かいところにまで行き渉つてお心を配られました。三味線の皮は興行毎に必ず張り替へられ、その時の出し物によつて三味線屋へも皮の張り具合に御注文がつきました。出し物が東風の、たとへば「二十四孝」の四段目とか「先代萩」の御殿といふやうな華やかなものと、西風の「曾根崎村の噂」の敎興寺とか「おつま八郎兵衞」の鰻谷といふやうな地味な淋しいものとでは、一の絲のさわりの拵へを變へねばなりません。一のさわりが三味線の生命でありますが、皮の張り方もそれに關係いたします。お出入の桝東(三休橋筋、安堂寺町南入、今はなし)に、持つてきたばかりの張り替へを「もう一ぺん張り替へてきて下され、鳴り過ぎていかん」と仰つしやつたといふ話は、その時の出し物の風に合はぬといふことであつたのです。もちろん普通は、よく鳴るやうに張るのが當り前なのですが……。芝居のお部屋には張り替へた控への三味線がたいてい二挺は置いてありました。三味線の絲は、芝居中は毎日新しいものを使はれ、お氣に叶ふまで掛け替へられました。絲を選ばれるのにその日の天候にまで注意されました。床(ゆか)へ控ヘの撥を持つて出るのは今ではきまりのやうになつてゐますが、これは團平師匠からはじまつたことであります。それから今は誰もやりませんが、駒のよこへ蠟のなかにしづ(鉛の粒)を仕込んだものをひつ附けて、駒の目方を重くすることもなさつてゐられました。義太夫(われわれ)の方では駒は輕重六とほりほどのものを使ひますが、師匠はその上なほ加減するために、そのやうなことをなさつたのです。それをつけてよい音色を出すことは普通にはむつかしいのですが、なにしろ長門さん(三世竹本長門太夫、通名を河堀口(こぼれぐち)さんといはれる近世の巨匠)のやうなお方の合三味線を勤められて、そのえらい力の聲音を、ドーンと三味線で受け止めることは並大抵のことではなかつたでせうから、いろいろ御工夫をなさつたのでございませう。尤も地唄の方では三味線の駒を一つしか使ひませんので、駒にしづを附けることは古くから行はれてゐて、師匠もそれを學ばれたのでありませうが、他流にあることでも、よく氣をつけてゐられ、よいと思はれたことは躊躇せず御自身の藝に取り入れられました。そんなことについての師匠のお考へは、まことにお廣かつたのであります。

その時が稻荷彦六座が、稻荷座と小屋の名を改めてはじめての【足掛け五年目の、四月】興行の初日のことでした。時間は夜の八時頃でもありましたらうか。團平師匠が三代大隅さんの「志渡寺」の切を彈いてゐられる床のうしろに、わたくしはいつものとほり控へてをりました。聽いてゐるうちに段切近くなり、腹心の十藏、數馬と田宮坊太郎との木太刀の仕合ひの條(くだり)、

〽さつと吹きくる風に連れ、杉の梢にありありと、現はれ給ふ御姿は、正しく金毘羅大權現と、神ならぬ身の白砂には、睨み合うたる晴勝負、詞、やつと打合ふ早業早足、合、--

この合の手のところで、ふと師匠の三味線の調子が縺れました。いつにも覺えのないことなので「妙やなア」とわたくしは思うてをりました。しかし、すぐ立ち直つて、それからあとの三味線はまた一段と力が這入り、その勢ひの烈しさは、まるで鬼神(おにがみ)に憑かれたかと思はれるほどでありました。……今思へば、調子の縺れた時に御病氣の最初の徴候があつたので、そのあとは病苦をこらへ、渾身の力を絞つて彈いておいでになつたのでありませう。御自分では段切まで彈いてしまふお積りであつたと思ひます。が、半枚ほどあとの、乳母のお辻の落入るところ、

〽顔はわらへど胸の中、早せぐりくる斷末魔、--

で、突然コツコツと板を叩かれ、三味線はそこで途切れてしまひました。慌てて床へ出て見ますと、師匠は横斜(はす)かいにぐつたりとうしろの板に倒れかゝつてゐられ、胸のあたりに三味線が載つてゐました。わたくしは驚いて、かねて師匠に差込みの持病がおありになつたので、それのひどいのかと思つて鳩尾のあたりを抑さへますと、師匠は夢中で御自分の肩を叩く手つきをされます。それが脳溢血の徴候とは存じませんでしたが、ともかく重態であることが感じられ、わたくしは、すぐ師匠の兩手を肩にかけて脊負ひ、舞臺裏へ這入りました。そこへ新左衞門も飛んできますし、座方の人たちも寄つてきまして、その時までまだ右手にしつかり握つてゐられた撥を離して、居合はせられた豐澤龍助さんに渡して替りに舞臺に出て貰ひ、師匠はわたくしが脊負つたまゝで皆が足腰をさゝへ、階下にあつた手近い彌太夫さん(五世竹本彌太夫、當時稻荷座櫓下)のお部屋へ舁ぎ入れたのでした。急場のことで用意もありませず、とりあへずわたくしの右の膝を枕にして横におさせると、師匠は高鼾で昏々と眠りつゞけられるのでありました。

新左衞門は、松三郎から新左衞門に改名の口上が次の幕にあるので、その用意をして控へてゐたのでした。

舞臺の大隅さんは、師匠の容態を氣遣はれて横を見い見いなさりながら、咄嗟のつなぎに扇子で膝を叩いて拍子をとり、淨瑠璃を語りつゞけてゐられました。

〽物云ひたげに延上る、手負の目にはまざ/\と、拜まれ給ふ梢の方--

これだけが三味線なし。それからあと段切までの二行ほどを、龍助さんは袴も着けぬ前垂れがけの常着のまゝで出て、三味線の替りを勤められたのでした。僅かのあいだのことでありましたので幕の閉まるまで、人形の方でも、なにがあつたのかよく判らなかつたさうです。

表方からの急の知らせに、御長男の平三郎さん、主治醫の深澤先生などが前後して駈けつけて見えた頃には、大隅さんも舞臺をすまされ、靱館(寄席)の素淨瑠璃に竹本此太夫さんを彈きにいつてられた仙左衞門さんも戾られて、一門の者が師匠の枕頭に詰めてをりましたが、その時わたくしが、肉親の間柄といふものは爭へぬものであると感じましたのは、平三郎さんがお見えになるなり師匠の耳許へ、

「お父さん、平三郎でおます。わかりまつか?」と仰つしやると「おーツ」と一度だけ師匠の吐息の音が高くなつたことでした。誰もものをいはず、皆ぢつと俯いて、こみあげてくる嗚咽をこらへてをりました。……それつきり師匠の意識は戾らずじまひでありました。そして間もなく釣臺で深澤病院へ運ぶ途中、稻荷座を出で五六町いつた鹽町の三休橋筋の角の、今もあります交番の横あたりで遂に息を引取られました。釣臺を止めて病人を診てゐられた深澤先生からそれを聞くと--その時附添うてゐたのは平三郎さん、大隅太夫さん、春子太夫さん(竹本)龍助さん、仙左衞門さん、新左衞門、わたくし、座方の人一二、それに看護婦さんと覺えてゐますが--門弟の者も大隅さんも春子さんも、はッとして、いきなり地べたへ蹲つてしまひました、皆、茫となつてゐました。深澤先生に諭されて、やをら立ち上つて、また歩き出したやうな始末でした。そこから病院は近かつたので、なにかの都合で玄關先まで寄り、すぐ淸水町の師匠のお宅へ向ひました。(當時團平は島ノ内の淸水町、心齋橋筋東入る北側、現在の大丸興業株式會社の位置に當る處に住居。通稱を淸水町さんといはれる。)

……ところが、その晩、圖らずお葬式が問題になりましてなあ……といふのは、平三郎さんは藥學の御勉強に渡米されて、あちらでクリスチャンになつて歸られたのですが、それで師匠のお葬式も、基督敎の式でするといはれて讓られません。それにはわたくしども門弟一同あくまで反對して佛式を主張いたしました。どうしても肯いて下さらなければ、わたくしどもだけで別に改めてお葬式をいたしますとまで申しました。それまでにいふのならと平三郎さんも折れられて、萬事をこちらへ任して下さいました。お通夜の時もさうしていたしましたが、納棺も、經帷子などお着せせず、最期の時の裃のまゝのお姿でいたしました。……土葬でございました。舞臺のお姿のまゝで阿部野に眠つておいでになるのです。お歿くなりになつたのは明治三十一年の四月一日。お葬式は同じく五日。その日には坐棺を載せた上輿だけを人足が擔ひ、あとの供揃へは全部因講の太夫、三味線がいたしました。門弟は白装束、因講の太夫三味線は約束で皆小紋の裃の袴の股立ちを取つて供をいたしました。葬列は淸水町を西へ、心齋橋筋を南へ、戎橋を渡つて道頓堀を東へ進みましたが、先供が中座の前あたりへいつた頃に、やうやく棺がお宅を出ようかといふ位長くつゞきました。梨園や花街のほか、一般の會葬者の數は夥しいものでありまして、各方面の知名な方々のお顔が見られました。……師匠のお宅は間口二間半位、昔風に二階の軒の低い古家で、お葬式の盛大さは、それとはまことに不釣合ひなものでございました。

お近さん(團平妻女)は、その十年ほど前に歿くなられて、もうおいでになりませんでした。御次男の國【吉】さんと申す方も、アメリカへ寫眞術の御勉強にいつてこられたのですが早逝されて、これもおいでにはなりませんでした。平三郎さんは今も御健在で堺にお住ひです。

……わたくしはよくそれを申すのですが、この右の膝は師匠のお頭(つむり)をのせたところですので、自分のものながら、なんとなく粗略にできないやうな氣持がいたすのであります。

)

……押かけ女房といふことを申しますが、わたくしのは押かけ弟子と申すので、もともとからの團平師匠の門人ではなかつたのであります。なりたいなりたいの一心から師匠に近づいて、たうとう望みが叶うて弟子にしていたゞいたといふわけであつたのです。わたくしの身上咄に亙るのは恐縮でありますが、お訊ねでございますので申し上げます。

わたくしが斯道(このみち)へはいりましたのは九歳の時でした。大阪の島ノ内に生れまして、父は早く世を去り、母の手ひとつで育てられました。……どういふものか幼い頃から三味線が好きでした。その頃は船場にもありましたが、島ノ内にも地唄の師匠がたくさんあつて、表を通ると朝の内から琴や三味線の稽古の音がしてゐました。わたくしはどうかすると寺小屋へも行かずに、界隈の地唄の師匠の表に立つて三味線に聽きとれてゐました。しまひには、またしてもそんなことをしてゐるわたくしを見られた御近所の人たちが「よつぽど三味線が好きなんやろうから、いつそ稽古さしたらどないだす?」と母にすゝめて下さるやうになり、そんなことから母も心が動き、お世話下さる方があつて二代目鶴澤吉左衞門さんへ弟子入りすることになりました。

當時吉左衞門さんは文樂座の方には御關係がなく、大江橋の席(大江橋北詰東)や、その頃あちこちにあつた寄席の素淨瑠璃の三味線を彈いてゐられました。お宅は難波橋筋の唐物町を南へはいつた、唐物町の角にその頃名代の太平館【餅】といふ餅屋がありましたその隣でした。鶴澤吉松と名乗つて十五歳までお世話になりました。

十五歳の秋、吉左衞門さんが歿くなられ、わたくしは二代目鶴澤勝七さんの預り弟子となりまして、友松と改名いたしました。勝七師匠のお宅は千日前の法善寺の境内で茶店をしてゐられました。そのお隣が津太夫さん(三【二】世竹本津太夫)のお宅で、やはり茶店をなさつてゐられました。……その頃の法善寺は今より境内も廣く、ちよつと風雅なところで、よく婚禮の見合などがあつたものです。今の二鶴の裏手……あれが表で、あの邊はみな茶店でした。夫婦ぜんざいのある今賑やかな小路は裏道でした。……勝七師匠は太郎助橋の住太夫さんの合三味線を勤められて、當時松島にあつた文樂座へ出勤してゐられました。自然わたくしも勝七師匠について文樂座へまゐることとなりまして、同座で二代目竹本越路太夫さん(後に攝津大掾)を彈いてゐられた團平師匠の三味線を聽く機會がわたくしに與へられたのであります。はじめて聽いたのはその年の冬「加賀見山」の長局を覺えてゐますが、若年のわたくしにも、同じ三味線を彈いても、これほどの違ひがあるものかと驚嘆されました。その氣組も、力も、技巧(わざ)も、まるで段違ひなものでありました。……團平師匠の三味線に心魂を奪はれたわたくしは、どうかして敎へを受けられるやうになりたい。といふ望みを起したのです。

幸なことには……樂屋では團平師匠は越路さんと合部屋でしたが、團平師匠は隅の襖際に箪笥を置かれ、住太夫さんは次の間に、それと脊中合はせに、あけた襖を挾んで箪笥を置いてゐられて、お二人は隣同士に坐つておいでになりました。……文樂座では今でも太夫、三味線は、勤める時間が短いのでたいてい合部屋、時間の長い人形の方は、立物はひとりひとりの部屋を持つてゐます。……勝七師匠が合三味線である關係から、わたくしには住太夫さんのお傍へまゐる用事がよくありました。そんな折に團平師匠がおいでになる時には、そちらの御用も努めていたすやうに心がけました。住太夫さんも、それとなくわたくしを團平師匠に近づけるやうに取持つて下さるのでした。……住太夫さんは盲人でおありになりましたが、世話物の名人でありました。三味線から太夫になられたのでありますが、三味線の方でも、立派にそれで立てるだけの技倆をもつてゐられたのであります。……可愛がつていろいろ敎へて下さつた、わたくしには忘れがたい懷しいお方でございます。

……そんな風にして一年餘りも經つ内に、いつかわたくしは内弟子も同様に何彼と團平師匠のお身のまはりの御用をいたすことが當り前のやうになつてゐました。……自慢咄のやうですが……撥の握りの紙は、舞臺で使ふのは毎日新しいのを捲きます。めいめいの師匠の撥に糊で紙を貼りつけ、鏝で皺を伸ばす仕事、それから師匠が三味線に糸をかけられる時、傍でくゝつた糸を切つて渡す……これは弟子の役目で、かなり古參の者がする慣はしですが、わたくしは、間もなく團平師匠のそんな用事もさせて貰へるやうになりました。

その替り、その頃のわたくしは、一日に芝居へ何べんとなく出這入りする忙しさでした。朝、大序を彈きに出勤(午前七時開演する三番叟の次が大序。みす内にて一人づゝ交替で彈く)それがすむと勝七師匠のお宅へまゐつて御用をつとめ、勝七師匠の御出勤とお歸りのお供をしてから、また芝居へ駈け戾るか、時間の都合では淸水町へお迎へにあがるかして、團平師匠の御用をいたしました。……その頃には、始終はきてゐられませんが、歷々の高弟に豐澤新三郎さん、同吉三郎さん、同松太郎さんなどがあり、つゞいては龍助さん、源吉さん、小團二さんなど、これは始終顔が見えましたし、そのほかに若い内弟子もゐて、師匠に近づくことはなかなか容易ではなかつた筈を、わたくしはたゞお傍へゆきたい一心から、潜るやうにして近づいていつたのです。が、團平師匠御自身は、自分の藝を慕うてくる者には、古いも新しいも、内弟子も外様も、なんの分け隔てもありませんでした。……(この項つゞく)

……團平師匠が越路太夫さん(後に攝津大掾)とお別れになつたのは、お二人のあひだに何事があつたわけでもございません。……その以前に、櫓下問題で紛擾があつて、太夫の越路さん、三味線の團平師匠、人形の初代吉田玉造さんのお三人が櫓下になつておいでになりましたが、その前ともあとともいはず越路さんはどこまでも團平師匠を尊敬もし、立ててもおいでになりました。お稽古もして貰うてゐられました。また團平師匠の方でも越路さんの勝れた御天分を認めておいでになつて、重んじてゐられました。お二人のお心持からいへば、いつまでも續いて然るべきお間柄であつたのです。……お二人を引離したものは、強ひていへば双方の内方同士の、それも決してあらはなものではなかつた確執であつたといへませう。お近さん(團平妻女)もお高さん(越路妻女)もが揃つて男勝りの賢夫人であつたことが、藝道以外のことには虚心であつたお二人の仲を、なんとなく難かしいものにしてしまつたのです。一方は三味線ではあれ斯道の棟梁であり、傍ら一方に稽古もつけてゐられる……が、一方もともどもに櫓下でもあれば、當時人氣の焦點にゐられる花形の太夫でもある……何彼につけて互にお連合ひを立てようとなさる内方同士のお氣持に、いつのほどか折れ合ひにくいものが出來てきたのです。その頃旅興行には團平師匠も越路さんも、たいてい御夫婦づれでお出かけが多うございましたが、旅先で、今申したやうな内方の御氣分から面倒の起ることも時々はあつたやうです。が、先年の「浪花女」といふ映畫にありましたやうに、内方お二人が面と向つていさかひをなさつたりするやうな表面化したものではありませんでした。あれは全然お芝居の作りごとで、お近さんにしても、お高さんにしても、そんな端たないことをなさるお方ではありませんでした。序に申しますと、あの映畫に大隅さんが海岸の岩の上で、一人で淨瑠璃のお稽古をなさる場面もありましたが、義太夫(われわれ)の方の修業の仕方から申して、あれもあらう道理のないことであります。……團平師匠の場合は、今申したやうなわけでありますが、いつの場合も越路さんを支持してやまない座元の政策に不滿を抱いて歷々の太夫が文樂を去られた例はいくらもあります。古くは初代豐竹古靱太夫さん(後に御靈土田の小屋にて横死)もさうでしたし、わたくしの存じてゐるのでは住太夫さんの場合も、櫓下問題が絡んでゐたやうです。それでもなほ座元の政策が不變であつたのは當時の越路さんの人氣がそれほどに華々しいものであつたことを語るものでありませう。……團平師匠は、文樂座が松島から御靈境内へ引移ることになつたのを機に、同座をお退きになりました。

……住太夫さん、勝七師匠のお二人が稻荷(博勞町御堂筋、難波神社)境内の北門に櫓を上げてゐた彦六座へ入座されたのは、團平師匠の文樂退座より少し前、なんでも彦六座の三囘目位の興行の時でなかつたかと思ひます。わたくしも勝七師匠について彦六へ這入りました。(松島文樂座最終の興行は明治十七年七月、彦六座第一囘の興行は同年一月)間もなく彦六座が改築され、その改築落成の興行の時から團平師匠も彦六座へ御出勤になりました。その時は三番叟を彈かれました。二三囘は團平師匠は太夫なしでお勤めになりましたが、その後は大隅さんを彈かれました。その時に大隅さんは春子太夫から三代目大隅太夫になられたのであります。春子太夫時代には、先の新左衞門さんが彈いてゐられました。……彦六座の櫓下には、入座と同時に住太夫さんがなつてゐられました。

| 最前列右より力松・團友(在世)・寛之助・

第二列目大隅太夫・團平

第三列目朝の太夫・此太夫・源吉・助三郎(在世)

最後列朝路太夫・春子太夫・友松(話者)・伊達太夫・隅次太夫 |

……慥か明治十八年と覺えてゐますが、德庵堤が切れて大阪市中に大水が出たことがありました。そのあとを文樂座は太夫三味線人形が大擧して東上いたしました。前後の經緯は忘れましたが、ともかくその時は住太夫さんも勝七師匠も一座され、わたくしもお供いたしました。……團平師匠はその時も大阪に居殘られました。

……わたくしに忘れられないのは、旅興行ではありましたが、はじめてわたくしに立端場(獨立した語り場を持つ重き端場)を彈く役が、その時ついたことでした。出し物は、「神靈矢口渡」の頓兵衞住家の中、太夫は住太夫さんの門人竹本田喜太夫さん、切は初代豐竹呂太夫さん(通稱はらはら屋)三味線は二代目鶴澤叶さん(通稱金照)でした。……越路さんの三味線は五代目野澤吉兵衞さん(通稱江戸堀)が彈いてゐられました。五代目豐澤廣助さんもおいでになつてゐられ、これは津太夫さんを彈いてゐられたかと思ひます。一座の太夫の顔ぶれは、今申したほか竹本南部太夫さん(先々代)竹本長尾太夫さん竹本織太夫さん、竹本路太夫さん、竹本谷太夫さん(後に染太夫)など、人形の方も吉田玉造さん、桐竹紋十郎さんをはじめ揃つてのぼつてゐられました。……猿若町三丁目の猿若座の燒跡に、その時急造された柿葺きの小屋へ乗り込んだのでした。……この興行は六十日ほど打ち、あとはまた越路さんの組と住太夫さんの組と二手に分れ、寄席で、どちらも人形なしの素淨瑠璃の興行をつゞけました。住太夫さんの組は二枚目が谷太夫さん、三枚目が田喜太夫さんで、田喜太夫さんをわたくしが彈きました。それを打上げて歸阪すると、住太夫さんも勝七師匠も元どほり彦六座へ出勤されました。

……わたくしは勝七師匠と一緒に彦六へ入座する以前にも、出てくれといはれて初代豐竹柳適太夫さん(前名巴太夫)の「橋供養」の琴を彈きに、一度だけ彦六の舞臺へ出たことがありました。その時には文樂座の表方から「あんた文樂の人間か、彦六の人間かどつちやねん? はつきりしといてんか」とひどくあたられました。……柳適さんは有名な化物(素人から太夫になつたをいふ)で、灘の【柳】嘉納の本家の御主人でした。彦六座の仕打の寺井安次郎さんが、灘安といつて酒問屋であつた緣故から彦六へ出てゐられたのでありますが、堂々とした貫祿の備はつた、立派な太夫さんで、うまい淨瑠璃を語られました。嘉納御一統が見物にみえますと、なにしろ本家の旦那が出てゐられるわけですから、柳適さんの舞臺の時には皆さんが神妙に謹んで聽いてゐられたものであります。

……わたくしは相變らず勝七師匠の御用をすましたあとは、おほかた團平師匠のお傍へまゐつてゐました。彦六でわたくしが最初に合三味線を勤めましたのは竹本七五三太夫さんでありましたが、もうその時分には興行毎の出し物を、内弟子同様に團平師匠にお稽古をしていただく身上になつてをりました……わたくしどもの稽古と申しますのは、師匠のお手隙きを見はからつて、こちらの彈くのを聽いて直していただくのです。苦しい最中でありましたが、あとにもさきにも、その時分ぐらゐ張合ひのある氣持で稽古を勵んだことはありません。……その時分のわたくしといへば、着のみ着のまま、嚢中はたいてい無一物同様、舞臺で使ふ撥も、撥先だけに象牙を接いだ木撥に誤魔化しに紙を張つた哀れな代物、三味線の皮の張替へなどとなると、前借の不義理に高くなつてゐる桝東の敷居を恐る恐るまたいで、平身低頭、温情に縋らねばなりませんでした。……しかし、毎日お傍へまゐつて見ますものは、團平師匠のただもう藝一途の御生活です。そしてつねづね口癖のやうに仰つしやるのは、「舞臺で死ね」といふお言葉です。また、よく太郎助橋へもまゐりましたが、住太夫さんはときどき、

「友松、淸水町さんに何々を稽古してもろたさうなが、一ぺん彈いてみ……」と仰つしやつて、あれこれとわたくしに彈かしてみられるのです。ある時もお言葉のものをわたくしが彈いてゐますと、住太夫さんは怪訝さうに小首を傾けられて、

「ふうむ。そこ……淸水町さんそない敎へやはつたか?」とお訊きになります。

「ちよつと待つとくれやす……」慌てて懷の本を出して朱筆【章】を見ますと、果して違うてゐました。

「お師匠はん。足どりが違うてゐました」

彈きなほしますと、

「そやろ、さうなけれやならん筈や」

住太夫さんは納得して頷かれるのでした。……そのやうに、好いにつけ惡しいにつけ、覿面に修業の反響のある時代でもありました。自然わたくしどもも、食ふや食はずでゐながら、何より彼より「藝」をさきに立てる氣持になるのでした。……そのやうな月日を送りますうちに、住太夫さんがお歿くなりになり、そのため勝七師匠も彦六座を退かれてお閑になられたを機會に、勝七師匠の御了解を得まして、わたくしは晴れて團平門の人間にしていただきました。明治二十二年、わたくし二十一歳でありました。お傍へ近づいて六年餘り、團平師匠は六十三でおありになりました。

……松島の文樂座ですか?今の八千代座がそのあとですが、その頃は花園橋の詰から櫻筋の角までが文樂座の敷地になつてゐて、櫻筋の角に植村さんの帳場がありました。團平師匠のお部屋は川添ひの二階にありまして、岸に竝んだ松の木越しに、遠くに海が見えました。天氣のよい日には淡路島が見えることもありました。雨でなければ向う岸の土手で、毎日晝網の市が立ちました。ちよつとした小屋がありまして、尻無川の方から漁師の舟がのぼつてくると、そこから人が出て、ポーポーと笛を吹いて商人(あきんど)に知らしてゐました。土手の向うは一面の田圃で、右手の方に、茨住吉さんの森の梢が土手の上に見えてゐました。……春など、わたくしどもが部屋で三味線をさらへてゐますと、むんむんするほど菜種の花の匂ひがしてきたものです。……あの邊もしかしずゐぶんと變つたものですなあ…。

……住太夫さんがお歿くなりになつた前後頃のことでした。團平(ししよう)のお宅に古くゐる女中さんのおくみどんから、團平(ししよう)の家のうしろの長屋が一軒空いてゐることをわたくしは聞きました。團平(ししよう)の家は表通りの露路口で、勝手口を出たところに長屋の總井戸と雪隠があつて、その隣りのとつつきの、ちやうど團平(ししよう)の家のうしろ横になる家が空いてゐるのです。……が、曰くつきで、もと住んでゐた髪結ひさんが子供を殘して死に、子供は長屋の差配の世話で里子にやつたのださうですが、子供に想ひが殘つて髪結さんの幽靈がその家に出るといふ噂で、そのために借手がつかぬらしいのです。わたくしは團平(ししよう)の家のすぐ裏といふことがこの上ない好條件なので、飛びついて借りたかつたのですが、そんな噂よりなにより、二圓五十錢といふ家賃が怖くて、暫くは思案を決め兼ねてゐました。

……ここで、ちよつとわたくしの母のことを申し上げます。わたくしが大序へ這入つてはじめて座から包金を二十錢いただいて歸つた時は、大變に喜ばれて神棚へ供へられた母でありましたが、その後わたくしが、彦六でともかくも役がつき、薄給ながらお給金を、いただくやうになるのを機に、

「修業といふもんは、自分で苦勞して、自分の力でするのが本當や。かならず親がある思うたらあきまへんで……」さういはれると、家を疊んで、ふいと神戸へ移つて行かれました。母は、そんな風に氣性の勝つたお人でありました。取殘されて宿なしになつたわたくしは、知合ひのあひだを轉々して、あちらに一と月、こちらに二た月と、なかば居候の生活を續けてゐました。その當座は正直に申してつらいにつけ悲しいにつけ、酷い親と、母を恨みたい氣持にもなりました。……あとで知つたことですが、母はわたくしが立𢌞りさうな先へは内々で、

「楠之助が困つて御無心にまゐりました節は、どうか立替へてやつて下され。妾からお返へしいたしますから……」といひおいてあつたさうです。すまぬことには、その時分のわたくしには、その親の慈悲が解りませんでした。……さうした窮迫の最中に、この家の話があつたのです。無謀にも、家賃の拂へる確かな心あてもなしに、結局わたくしはその家を借りることにしましたところが、その家には表𢌞りの戸締りのほか疊建具が附いてゐないのです。もとよりわたくしに工面のつくわけもありません。が、そろそろ床板の下から吹き上げる風のひえびえする季節です。ままよと、わたくしは夜は押入れの中へ這入つて莚をかぶつて寝ることにし、晝も表戸は鍵を掛けて人を入れぬ工夫をいたしました。……着たきり雀のわたくしの着物がさすがに匂ふかして、その時分芝居へまゐりますと、よく人がわたくしの傍を避けたものでした。

……ある朝、團平(ししよう)はお手水を使はれた序に、「友松の家はどこや」といつて勝手口から露路へ出て見えました。……押入れで寝てゐますと、表の戸口のそとに、

「友さん、お師匠はんきいやしたで……」とおくみどんの聲がします。「まだ寝てるのんかいな」といふ團平(ししよう)のお聲も聞えます。わたくしは「えらいこつちや」と思ひましたが、起きて出ぬわけにまゐりません。

「へい、只今あけます……」

慌てて起きて身繕ひをし、戸口へいつて戸を半分ばかり開けて控へてゐますと、

「えらい暗いやないか」

團平(ししよう)は透かすやうに内を覗かれます。團平(ししよう)は相當きつい近視でありました。おくみどんがガラリと戸を開けたので、上り框の前まで這入つてこられ、家のなかを見𢌞されて、「ほう」と仰つしやつて暫く立つてゐられましたが、その餘には何も仰つしやらず、そのまままた出てゆかれました。

……が、それからのちといふものは、打つて變つてお稽古が嚴しくなり、俄かにお叱言が多くなりました。なんとか一人前の三味線彈きに仕込んでやらうといふ思召であつたのだと存じます。それまでは、つれ彈きはたいてい源吉さんと決まつてゐたのが、ときどきわたくしにもお彈かしになるやうになり、のちには殆んどわたくしの役になりました。が團平(ししよう)の三味線に合はすといふことは、わたくしには力倆(ちから)に餘る大役で、並たいていの苦勞ではありませんでした。それこそ死物狂ひで勤めねばなりませんでした。團平(ししよう)もまた、少しでもわたくしが逡巡したりしますと、「舞臺で死ぬつもりでやれ」と勵まされるのでした。……前に撥の話をいたしましたが、それが自分に使ひこなせても、こなしきれなくても、同じ型の撥を持たねば團平(ししよう)の三味線に合はぬわけでもあつたのです。

……空家の一件から、おくみどんからも窮迫を同情され、それからはよく、

「今のうちに、よばれなはれ」といつて貰つて、朝まだ誰方も出て見えぬ團平(ししよう)の内の臺所の片隅で、お茶漬を振舞うて貰ひました。それでわたくしはどのくらゐ助かつたかわかりません。……が、なんと申してもわたくしのは獨身(ひとりみ)の苦勞。そこへゆくと大隅さんの若い時の苦勞などは、世帶持だけにもうひとつ酷いもので、けふから新しい稽古にかかるといふに、その本を買ふ金がない。着物を質に入れる。さて出かけようとすると内方が大隅さんの袂を押へて「お米がおまへん……」といはれる。ほかに手だての盡きた大隅さんは「これで買うとき」と寒空に着てゐる羽織を脱いで稽古に行かれる爲體であつたさうです。

……その家に、わたくしは相當長く住んでをりました。……いくらなんでも、おしまひまで押入れ住ひをしてゐたわけでもございません。……

……閑さへあれば、かう……右掌は撥を持つこころで、工夫をお案じになりながら、左掌の指遣ひの御硏究に耽つておいでになりました。どうかするとお食事中にでも、ふと箸をおいてそれをなさることもありました。その御容子は今も眼に殘つてゐます。……三味線は文章も同じにものをいふのですから、指遣ひといふことは三味線修業の命でありますが、團平(ししよう)の場合は、硏究を心懸けられるといふより、取憑かれたやうに行住坐臥それが御念頭を離れない御容子に見えました。……それに左掌のひとさし指を大事になさることは非常で、お風呂を召されても決して左掌はつけられません。御不淨のあとのお手水の時もまつすぐに立ててゐられるひとさし指にかからぬやうに、柄杓の水をお掌へかけるのにはなかなか心遣ひが要りました。前にも申しましたが、お掌の大きかつたのは御鍛錬の結果でもあつて、指も節でないところは細かつたやうに、指の爪も割あひに薄かつたので、氣をつけて大事になさつたのだと思ひます。

……明けても暮れても、藝よりほかの何にも御關心のない御生活でした。ついぞ一度、御自身で思ひ立たれて物見遊山にお出かけになつたといふやうなことをわたくしは覺えません。……朝は五時頃にお目覺めになり、それから二時間ぐらゐ神棚を拜んでゐられます。……大變に神信心で、いろいろお祀りになつてゐられましたが、お理由(いはれ)はよく存じませんが、その内でも特に金比羅さまを御信仰でした。旅興行で始めての土地へまゐりますと、宿へ着いて一番さきに訊かれるのは、その土地に金比羅さまをお祀りしてないかといふことでした。あれば、夜もよほど遲ければ翌朝にされましたが、さうでもなければ何をおいても、まづそれへお詣りになりました。……朝御飯をおすましになるとから、夕方芝居へ御出勤までは、入替り立替り顔を出される太夫、三味線のお稽古でした。たいていのお顔が見えました。かう申してはなんですが……なかには、「こんどの出し物は淸水町に拵へてもろた」と見物衆に宣傳したいばつかりに、ちつとも身につかぬ、うはの空の稽古を形式的にして歸るお人もないではありませんでした。ところがまたその宣傳が効いて、「なるほどええなあ」といふことになる場合もあるから妙なものです。そこへゆくと住太夫さんなどは心から團平(ししよう)を尊敬しておいでになつただけに、お稽古に見えてもまことにしんみりとしたもので、階下(した)の奥座敷の襖を閉切つて、打解けた親しいお話合ひをなさつておいででした。住太夫さんはもともと三味線の出でもありますので、たいていはお話だけで通じるやうでした。

「春太夫さんは、ここを……かう語りやはりました」

「ああさやうで……」

「長門(こぼれ)さんは……かうだした」

「なるほど……」

しめやかに、諄々とつづけられる座敷のお話を、わたくしどもは襖際に耳欹てて一語も聽き洩すまいとしたものでした。名匠の藝の極意を知るに、それはまたなき勉強の好機會であつたからです。……先代の鶴澤淸六さんも熱心なお稽古をしてゐられました。ひと頃呂太夫さんと御一緒に見えてゐた時など、呂太夫さんが覺えるのに困つてゐられるところを傍で淸六さんがさきに覺えて呂太夫さんに敎へられたさうです。……五代目廣助さんも時にはお見えになつてゐました。……團平(ししよう)のお宅は至つて手狹で、階下(した)は玄關と次の間と座敷の三間。二階は、昔風に表の方の天床が頭がつかへるほど低くなつてゐる一と間きり。ほかにささやかな離れが一と間あつて、そこがお近さんのお居間になつてゐました。お稽古はたいてい二階。お歷々の師匠方の時は階下(した)の座敷でした。……夕方は、まだ暮れぬうちに早い夕食をあがつて芝居へ出勤されました。

【……芝居の開いてゐる時は午過ぎには彦六座へ出勤され、お部屋にゐられて、太夫や三味線の舞臺にジツと耳を澄ましてゐられました。そしてお氣附きになつたことを、それぞれに御注意なさいました。……三時頃に彦六座の向ひの玉水から弁當を取寄せてお午をあがられるのが極りになつてゐました。御出勤の行き歸りには、難波神社の本殿、稻荷さん、末社まで、境内に祀つた神様盡くを叮嚀に拜まれました。……】彦六座へ御出勤の道順は、いつも決まつて、心齋橋筋の雜沓を避けて【淸水町から】疊屋町を𢌞つて心齋【橋】町を渡り、北詰をすぐ西へ曲つて御堂筋へ出られ、北へ博勞町まで行つて南門から稻荷境内へ這入られました。……ある時も、御出勤のお供をして御堂筋を歩いてゐますと、

「……こゝは長門(こぼれ)さんが毎日通りやはつた道やぜ、……今は下手ばつかり通る…」

昔を憶ひ出されてか、そんな惡口まじりの述懷を仰つしやつたことがありました。……長門太夫さんは、世に聞えた巨匠でおありになりましたが、稻荷東門の文樂座へ御出勤の當時は、天王寺の東の河堀口(こぼれぐち)から、遠い道を毎日利休下駄履きで歩いて通はれたさうで、お身形(みなり)も河内縞の着物に羽織、本を風呂敷包みにしたのを首に結んでゐられたといふことです。極く晩年に御病氣をせられてからは我を折られて、それも暫く、お駕籠で通はれたさうです。長門さんは若年無名の團平(ししよう)の非凡な素質を見抜かれ、御自身の合三味線になさつたのです。その破格の抜擢が、團平(ししよう)に命がけで藝を磨かせ、團平(ししよう)の藝を大成さすのに與つてゐるのは疑ひないことと存じます。團平(ししよう)も生涯、長門さんの恩義を肝に刻んでおいでになつたやうでした。

……夜分芝居からお戾りになると、それからが、一日中で一番お心が寛がられる御容子に見えました。何かちよつとした、おつまみになるもの二三品で御酒をあがられます。それもせいぜい一合か、お過ごしになつて二合ぐらゐのものでしたが、お話をなさりながら嘗めるやうにちびちびあがられ、お話が佳境に入ると、一度持ち上げられた盃が、中途からまた膳の上へ逆戾りするといふ風でしたから、短い時でも二三時間はかかりました。お夕食はお近さんもご一緒でしたが、夜分のお酒は、お燗もお酌もお世話はみなわたくしどもが寄つていたしました。召上る物もほんの僅かしかあがりませんでしたが、好き嫌ひはあまりいはれず、なんでも「美味しい」といつてあがられました。……この夜のお酒の時が、團平(ししよう)からいろいろ藝道の御敎訓を伺ふにまた大切な機會でもあつたのです。團平(ししよう)は前にも申したやうに信心家でありましたので、その日の風向によつて、どうかするとお話が

「お大師さんがなあ……」とか「天神さんがなあ……」といふやうな方向へ逸れることがあります。それで、わたくしはしまひに一策を案じて、お話が逸れかけると、それを藝談に戾すために、叱られるを覺悟でわざと間違つた質問をすることにしたのです。

「あの、……先代萩の御殿の政岡のくどきのとこは、せい一杯派手に彈いたらようしよまんねんやろか?」

「そらなにいふねん。あすこの文章を讀んでみんか、文章を。あすこはなあ……」

さうくればもう占めたもので、それからあとはお話は諄々と藝の秘諦に渉つて盡きないのです。……お宅では、あまり夜が更けるとお近さんが出て見えて御注意になるので、遲い時でもたいてい十二時過ぎにはお就寝(やすみ)でしたが、旅興行でお近さんが御一緒でない時などとなると、夜の明けるまでお話のつづくことも珍らしくありませんでした。……ある時も、團勇といふ人が、連夜ふけるのに弱つて行き先で思ひついて買つた雞の鳴聲のする笛を吹いてみたところが、それが買ひしなに牛の鳴聲のと間違つてゐて「もう」と鳴つたので、

「ほう、夜中に牛が鳴いてゐる」と團平(ししよう)が仰つしやつたといふ、そんな笑ひ咄もございました。團勇さんは名古屋生れの、至つて氣の輕い剽輕な人で、團平(ししよう)を扱ふことが誰よりも上手でした。……(この項つゞく)

前號の「團平の最後」に、その時が彦六座が稲荷座と小屋の名を改めて始めての興行としたのは筆者の聞き誤り。小屋の名が改められたのは明治二十七年三月である。

| 團平の筆跡(五行本表紙) |

……町を歩いてゐられても、三味線の音がしてゐますと、地唄の師匠の法師さんの三味線はもとより、たとひそれが子供が稽古してゐるのでも、かならず一度は足を停めて耳を傾けられます。三味線にかぎらず、すべて樂器の音には敏感に注意されました。若い衆の鼻唄、小僧さんの流行歌(はやりうた)にまで黙つて耳を藉してゐられる御容子でした。

また……ある時もこんなことで叱られたことがあります。初日の前、いひつけられて、張替へに出した三味線の催促に桝東へいつた時でした。淸水町と安堂寺町は目と鼻のあひだ、わたくしはものゝ十分もかゝるかかゝらずに、息せき切つて戾つてきました。

「へい。いてさんじました」

例のとほりなにか御思案に耽つてゐられた團平(ししよう)は怪訝なお顔で、

「えらい早いやないか。ほんまにいてきたんか?」と仰つしやるのです。

「へい、ほんまにいてさんじました。今日中にあがりまつさかい、明日はかならず間に合はせますいうてました」

「さうか。それは御苦勞やつた。それはそいでえゝがな。こんどから使ひに出たらそないはやう歸つてくるもんやないで」

「へえ?」

「そとへ出たら、往來(かど)を通つてはるいろんな人の容子をもつと見てくるのや、商人はんも通つてはりや職人さんも通つてはるやろし、物貰ひもゐるやろ。……大工さんはこないで手代はかうやつた。御寮人はかうで女中さんはかう……とよう見て覺えとくのや。世間を知らな藝はでけへん」

……三味線は太夫の語る文章の模様を彈くのであるから、役々の氣分が解つてゐねば、技巧(わざ)だけでは藝にならぬ。それが解るには氣をつけて世間の有様を見ておかねばならぬ、……といふ意味を仰つしやるのでした。

「へい」

畏まつて返事をしてゐましたものゝ、なにしろ若い時のことでしたし、使ひが早いといつてのお叱言が不服で、わたくしは内心では「むつかしいことばつかりいやはる」とむくれてゐました。 ……いま思へば勿體ないことを考へてゐたものでございます。

……ある時またこんなことを仰つしやいました。

「花が咲くのも藝。鳥の啼くのも藝。およそ天地のあひだに現れてゐるものに藝でないものは一つもない。ことごとくが皆これ藝である」

これが團平(ししよう)の御信念であつたやうです。

……新内の流し、鳥追ひ、それからその頃よくあつた法師くづれの地唄の門附け、……たいてい「雪」とか「黒髪」とかに、やるものは極つてゐましたが……そんな門附けの藝人が表へくるとよく呼び込まれました。そんな時はかならず上へあげて聽かれ、すんだあとで茶菓を犒つてお鳥目を出される仕來りになつてゐました。……同じく藝に生きる身上といふ思ひ遣りもおありになつてのことゝ存じますが、そればかりでなかつたことを後に思ひ當つたのであります。

「明烏」の山名屋が出まして、ある太夫さんが稽古に見えてゐた時のこと、手代の彦六が横戀慕の浦里を新内もどきに口説く、あの新内のところをその太夫さんがやられると團平(ししよう)は、

「あんたのは、そりや何々太夫の新内や。これは女郎屋の手代が器用で聞覺えた新内やから、もつとそれらしう、ふあッ、ふあッ、といふ下品な節𢌞しでやらなあかん」

といはれました。その太夫さんも一生懸命になつていはれるとほりにやらうとなさるのですが、何べんやりなほしてもうまくやれません。團平(ししよう)はお手本をひとつ語つて聽かされました。

これほど--ヱヱまで--ヱヱにイウヱヱおもふオヱヱのを、すてヱヱヱてヱウオヱゆくイとイは……。

(話者實演、團平は知るべくもないが、道八師もまた巧に聲音によつて、目前に一箇の安手な破落戸(ならずもの)を髣髴せしめる)

こちらで聽いてゐて、いかにも下品なその節𢌞しのうまさに、わたくしは舌を巻きました。聽いたからといつてすぐに眞似の出來ないのに、その太夫さんも大汗になつてゐられました。

| 團平の筆になる三味線譜章(忠臣藏山科の段)

「合邦内の段」の近女加作の端場(草稿)

文章は近女筆

譜章は團平筆

鶴澤道八師藏 |

やはりその頃わたくしが「野崎村」の端場の三味線を勤めました稽古の時でした。例のお夏淸十郎の道行本を賣るところ、

〽淸十郎泪ぐみ、お夏が手をとり顔打ながめ--

そこのわたくしの三味線をなほされていはれるのに、「瓦版賣りが出てきてるのや。そんな當り前の三味線彈いてたらあかん、そこは乞食三味線彈かなあかん。もつと崩してペンペロペンのペン……といふ風に彈くのや」

さういはれても、わたくしにはその「ペンペロペンのペン」が、さうたやすくは彈けません。

「こつちいかしてみ。撥をかう持つて、かう彈くのや」

は、ペンペロペン、ペン……

團平(ししよう)が彈かれると立派に乞食三味線になつてゐます。わたくしは、なんでも知つてゐられるのに呆れながら、たゞ團平(ししよう)のお手の動きを見てゐるばかりでした。かたしろ似たやうに彈けるやうになるのに、大骨折りをいたしましたのは申すまでもありません。

……門附けの藝人の唄や三味線も、たゞ無心に聽いてゐられたのではなく、そのあひだに本格の藝と門附けの藝との藝品の違ひがどんなところにあるかを見極めて腹に入れておいでになつたことを、その時になつてやつとわたくしも氣附いたのであります。

……癖を盗むといふことはよく訓へられましたが「二十四孝」の狐火の段に、

〽思ひにや、焦れてもゆる、野邊の狐火小夜ふけて、狐火や、狐火野邊の野邊の、狐火さよふけて--

といふ唄がありますが、その奥の詞に「あれあれ奥の間で檢校が、諷ふ唱歌も今身の上」とありますので、檢校といふ詞に對してもただの眞似事ではいかぬとあつて、それが出ました時わたくしは、さる檢校さん、……慥か丼池の本町北へ這入つた所にゐられて菊塚さんといはれたかと思ひますが……そこへ團平(ししよう)のいひつけで稽古にまゐつたことがありました。「團平の代理に伺はせましたから御敎授に預りたい」といふ團平(ししよう)の添書を持つて……。

檢校さんといへば相當に權式も高かつたのでありますが、そのやうに表向きの稽古となると一そう手嚴しいものでありました。

「お前さんも素人やないのやから、まんざらなんにも知らんわけやないやろ、そこで一ぺんやつてみい」とその檢校さんがいはれるままに、わたくしはなんの氣なしに彈いて唄ひました。と、しばらく聽いてゐられましたが、

「そら、なんや」

いきなり握り拳で、したゝかにわたくしは頰を撃たれました。

平日のこちらの稽古がそれでしたから、知らず知らず盲人の癖を誇張した彈き方唄ひ方をしてゐたものに違ひありません。それが法師さんの癇にさはつたのでありませう。それから散々に癖をなほされて、團平(ししよう)のお宅へ戾り、覺えてきた通りを團平(ししよう)の前でやりますと、

「お前一體なにしにいてきたんや」

こんどはまた團平(ししよう)に叱られました。

迂闊にもわたくしは、團平(ししよう)にさういはれて氣がついたのですが、考へてみれば今更あらたまつて稽古にゆくほどのことはなかつたのでした。それをわざわざ稽古にやられたのは檢校といはれるほどの法師さんの容子をわたくしに見てこい、癖を盗んでこい、といふお心であつたのです。はじめになにも仰つしやらなかつたのは、この時にかぎらず、藝の上のことはすべて自分で悟らねばならぬのが、義太夫(われわれ)の方の修業の建前であるからであります。

(「彈く方にも盲さんの癖といふものがありますか?」筆者はそれを訊いた。--俗に「めくら聲」ともいふので、盲人の唄ひ癖は想像されたが、彈く方にも癖があるものか、あればどのやうな癖か、それは筆者にちよつと見當がつかなかつた)

……だいたい唄ふ方におもにあるやうですが、彈く方にもないことはありません。

チチン、ツ……ン……シャン、

と、ツ……ン……とツボの餘韻に聽き入るといひますか、低徊するとでもいひますか、そんな氣味合ひがあります。尤もこれは一體に地唄の三味線の風でありますが、癖ともいへばいへるでありませう。

それからまた「二十四孝」の檢校の唄と、「壺坂」の澤市の唄とでは、同じ地唄でも唄ひ方がこれだけ違ひます。……

(話者は狐火の唄を初めに一とくさり唄ひ、さらに「壼坂」の澤市の唄を唄ひ試む。

〽憂きが情か情が憂きかチンツチン、ツチツンツ露と消行くテチン我身の上は……

二つの唄の唄ひ方に、義太夫節の「檢校」と「座頭」の扱ひ方の違ひが表はされる。澤市の唄には、いふところの癖が前者よりも著しく誇張されてゐて、上げ下げの際立つた節𢌞しに、下世話な澤市の境涯が寫されてゐる。前者に比べて格段に品が落ちるのである)

……團平(ししよう)は法師さん方のあひだにも大變に人氣がおありになりまして、朔日、十五日は稻荷座の兩棧敷は團平(ししよう)の三味線を聽きに見える法師さん方で大賑ひでありました。團平(ししよう)が出られると「お師匠はん、お師匠はん」と法師さん方から盛んにお聲がかゝりました。團平(ししよう)の舞臺がすむと、法師さん方は、笑みかしげた眼の見えぬ顔を突き出すやうにして、拍手しながら「お師匠はんおゝけに」「おゝけありがと」などゝ喝采されたものでした。……團平(ししよう)が歿くなられてから、稻荷座は法師さん方の見物がガタリと減つたのは事實です。

……わたくしが團平(ししよう)のお宅へ出入りをしはじめた頃は、團平(ししよう)は五十六、七、お近さんは五十二、三、慥か四つ違ひでおありになつたと覺えてゐます。お近さんは御容色(ごきりよう)よしと申すほどではありませんでしたが、氣品の備はつた、お體つきの立派な方でした。前にも申しましたやうに氣性の勝つた、至つて御發明なお方で、藝三昧の團平(ししよう)の御生活を亂さぬやう、家政の切盛りから外側との交渉まで、必要のないことは一切團平(ししよう)の耳に入れずに、お近さんひとりで處理してゐられました。團平(ししよう)も、信賴して任しておいでになる風でした。

お近さんは京都のお生れで、お若い頃には西國のさる藩主の奥向へ上つてゐられたさうで、敎養も高く、歌などお詠みになりました。筆蹟もお見事なものでした。團平(ししよう)のところへは、二人のお子のあるなかへ後添ひに見えたのであります。

御夫婦仲は至つて御圓滿で、荒い聲で團平(ししよう)がお近さんをお叱りになるのを、わたくしでもつひぞ見たことはありません。團平(ししよう)はお近さんをお呼びになるにも「なあ」とか「なあもうし」とかいつてゐられました。却つてお近さんの方がテキパキものを仰つしやつてゐられた位です。……お近さんの感化で、團平(ししよう)も時たま歌を作られることがありました。出來るとお近さんに見て貰つてゐられました。

「これ、どうやろな?」

「こゝの詞は、こないなほした方がお師匠はん、よろしおすな」

「む、なるほど」

その時ばかりは、團平(ししよう)の方がお弟子さんで敎へてお貰ひになるわけでした。……ひとつ團平(ししよう)のお作を披露いたしませうか、

さゝかにの糸やさしくもちる花を

とめて暮れゆく春おしみつゝ

若しこれを團平(ししよう)のお道樂といへるなら、藝以外の唯一のものであつたわけであります。

……お近さんがお歿くなりになり、そのあともまだ暫く勤めてゐた女中のおくみどんが緣附いていつてから、平三郎さんに嫁御さんが見えるまでは、その間に相當長い年月が挾まつてゐました。そのあひだは女氣なしにわたくしども門弟の者が手分けして、味噌、醬油の買ひ出しから、世帶の雜用一切を足してまゐりました。……お近さんが歿なられてからの團平(ししよう)の生活は、その藝三昧に一そう拍車をかけたかたちでした。朝早く稽古にくる者があると、朝御飯もあがらず早速稽古に取りかゝられました。二階の三疊は、その内の一疊を神様を祀つた祭壇が占め、あとの二疊の眞中に稽古机を置いてゐられましたが、おなかゞ空くと、手を伸して祭壇のお供への餅を取つて火鉢の灰に埋めて燒き、それを灰を吹いてあがりながら、お稽古をなさつてゐられました。朝御飯ぬきの、午までぶつとほしのお稽古は毎度のことでした。例の寝酒をあがりながらの藝談も、以來はお宅でゞも屢々夜明けの三時四時に及びました。が、どんなに遲くなつた時でも、朝はかならず常のとほり五時頃にはお眼覺めになりました。殆ど二時間位しかやすんでゐられないわけですが、それで翌る日はといふに、別段お變りなくいつものとほりにしてゐられます。藝に倦むことを知らず、疲れることを知らない團平(ししよう)であつたのです。

……金錢に淡白でおありになつたことについて、まだお近さんの見えぬさきの話だといふことですが、晦日には、祝儀包みのまゝの金を入れてある紙屑籠を表へ出して置いて、掛取りにきた商人に、そのなかゝら勝手に勘定を持つて歸らせられたといふ話が傳へられてゐますが、そのやうな話も一概に嘘とはいへないほど、細かい金の出入などには全く御關心がありませんでした。が、さうした無頓着も決して錢勘定にお疎いからではなく、團平(ししよう)にとつては藝といふ一大事の前に、金錢にかかづらうてゐる暇などおありなかつたからにほかはないのでした。……お歿くなりになつた時にも、餘分のお貯へが少しもなかつたのは事實でありまして、一説のやうに、探してみたら屑籠から澤山に金包みが出てきたなどといふのは、その場に居合したわたくしにも覺えのない話であります。お葬式の相談を進めてゐた時は、門弟一同が寄つて費用を才覺する氣組でゐた位です。ところが喪を發表いたしますと、お葬式の費用など償うて遙かに餘るほど、夥しい香典が諸方から到來いたしましたのには、わたくしどもも今更に、團平(ししよう)の藝のお德の廣大さを深く感じたのでございます。(この項のはじめに、近女と早い夕飯を共にして後、團平が芝居へ出勤したように書いたのは、芝居の休みの時の話と混同した筆者の誤りであつた。以下に道八師の話を追記して訂正にかへる)

……午過ぎには彦六座へ出勤され、お部屋にゐられて、太夫や三味線の舞臺にジツと耳を澄ましてゐられました。そしてお氣附きになつたことを、それぞれに御注意なさいました。……三時頃に彦六座の向ひの玉水から辨當を取寄せてお午をあがられるのが極りになつてゐました。……御出勤の行き歸りに、難波神社の本殿、稻荷さん、末社まで、境内に祀つた神様盡くを叮嚀に拜まれました。

……近頃は團平(ししよう)のことが芝居になつたりしてゐまして、そのなかにもお近さんの離緣咄が出てゐるやうですが、芝居にあるやうな話はわたくしは聞いてをりません。また、そのやうなことがたびたびあつたわけでもございません。わたくしが存じてをりますのでは、あとにもさきにもたつた一度こんなことがありました。

……或る日、團平(ししよう)の家の玄關へ、五十がらみの、しほ垂れた身形をした、門附けの義太夫語りが訪れてきて、

「無躾なお願ひでんが、團平師匠にお目にかかりとおまんねやが……」といふのです。

取次の弟子と押問答の氣配に、奥からお近さんが顔を出されると、男は慇懃に、事をわけて來意を述べるのでした。

「……お恥かしい今の境涯で、お願ひでけることやおまへんが、わたくしも、これで、もとから門附けしてるわけでもおまへんのだす。……舞臺のお師匠はんは、よう存じとりますが、どないぞ折があつたら一期の思ひ出に、ぢきぢきお師匠はんにお目にかゝつて、ひと言なと藝道についての訓へが聞きたい、そない思ひかけたんは、きのふやけふのことやおまへんのだす。けふまで何べんおかどをとほつたやしれまへんが、這入り憎うてよう這入りまへなんだ。けふは思ひきつてお願ひに出ましてん。御寮人……どうぞ團平師匠にお目にかゝらしとくなあれ」

思ひ込んだ相手の熱心さに、お近さんも、そらさず、

「それはまあ……よう訪ねてきとおくれやした……」といはれたものゝ、かうした來訪者には慣れてもゐられましたし、日頃から要のない客はなるだけ蔭で捌いて、團平(ししよう)に近づけぬやうになさるお近さんの流儀でした。

「……えらい折のわるい、ちよつと出かけとりまして、只今留守でございますねやが」

その實、團平(ししよう)はお宅においでになつて、奥の間で、狹い内のことですから玄關の應待を逐一聞いてゐられたのでありますが、「留守といふお近さんの挨拶が耳に入ると、つかつかと、襖を開けて座敷から出てこられました。

「いや、團平うちにをります。どうかあがつて下され」

お近さんは、取繕へぬバツのわるさに奥へ引込まれます。男も、不意に團平(ししよう)が出てこられたのに氣壓(けお)されてか、もぢもぢ尻込みして、

「いえ、もうこないしてお目にかゝれたら結構でんね。これでお暇さして貰ひます」

「遠慮はいりまへん。訊きたいことがあつてきやはつたんやろ。あがつとくなされ」

團平(ししよう)に再三促されて、やうやく男が編笠と三味線を玄關の隅に置き、裾を拂うて上へあがりかけると、

「三味線を持つておあがり、それはあんたの大切な藝の道具や」と團平(ししよう)はいはれるのでした。いはれるまゝに男は三味線を持つて座敷へとほりました。差向ひになると團平(ししよう)は、

「未熟な團平の藝を、それまでに思うてくれやはるお志、忝う思ひます。なんでも遠慮なしに訊いとくなされ。團平が知つてるだけのことはお傳へ申します」

「もう……さう仰つしやつてくりやはると、お恥しおます。人並に暮してた時分の道樂の、藝に今日(こんにち)助けられてるいふだけで、あれこれお尋ねがでけるほど、わたくしは藝もなんにもでけてえしまへん。……こないしてお目にかゝれましたんで、思ひおくことは、もうなんにもおまへんのだす」

男は會ひたい望みが叶うた上に、團平(ししよう)の温い心遣ひに接して、感激に身を慄はせてゐる容子でした。

「そない、いやはるのやつたら、えらい失禮やが、あんたの今のお身上に因んで、袖萩祭文(奥州安達原)を一とくさりわたくしが語りまつさかい、聽いて下され」

團平(ししよう)は三味線を取上げて、彈き語りをされます……

〽あいといへど袖萩が、久しぶりの母の前、琴の組とは引かへて、露命を繋ぐ古絲に、皮もやぶれし三味線の、罰も慮外も顧ず、おねがひ申奉る、今のうき身の恥かしさ、父上や母様のお氣に背きし報いにて……

男は襖に近く坐つて、さし俯き、身も魂も引込まれる體に團平(ししよう)の淨瑠璃を聽いてゐましたが、感極まつてか、疊んだ手拭ひを【懷から出して】、もろ手で顔に押當てるのでした。淨瑠璃がすんでも、すぐに顔をあげることも出來ず、

「ありがとございました。お師匠はん……」

といふも泪を拭ひながらでありました。……(この項つゞく)

……ことごとく悦んだ門附けの男が、やがてあつく禮を述べて歸らうとするのを團平(ししよう)は引留めて「なんにもおまへんが、ひと口やつとくなされ」とあり合はせたものを肴に、酒を出されるのでした。そのあとで、「こればつかりは……」と固く辭退するのを抑へつけるやうにして、無理にいくらかの包み錢を持たせて男をお歸しになりました。男が歸るとすぐ、團平(ししよう)はお近さんをお傍へ呼ばれて、

「ほかのことならともかく、ここの内にゐてて、團平の藝を慕うてくるもんを隔てるといふやうなことをするやうでは、團平の家の家風に合ひまへん。けふかぎり暇(いとま)をあげます……」さう仰つしやつて、お近さんがなんとお詫びになつても、傍にゐた者がいろいろにお取なし申し上げても、どうしてもお肯き入れがありません。日頃の何事もお近さん任せの、なに一つそれに異議を挾まれたことのない團平にしてはまるで別人のやうでおありになるのです。

……しかし、さう申しても、團平には日頃からも、藝以外のことで意見を出されるやうなことは滅多にはないかはり、偶々かうといひ出されると容易にあとへ退かれない御性分がおありになりました。お近さんはそれをよく御存じだつたので、その場は仕方なしに、ひとまづ團平の言葉に從はれ、身仕舞をあらためて家を出られました。……はじめからそのお積りであつたのですが、お近さんはその足で東淸水町の紺屋の鵜飼さん、南の芝居裏の鰻屋の東呉さん、このお二人のところへおいでになつて團平への取なしをお賴みになりました。お二人とも團平の連中さんで、素人のお稽古は慥かこのお二人だけであつたと覺えてゐますが、何彼と團平の相談柱にもなつておいでになりました。お二人のお口添へがありましたので、團平も御氣分をなほされ、それまでのことですんだのでした。

しかし、お近さんから事の經緯(いきさつ)を聞かれた時にはお二人とも「そら、あんたがいかん。師匠のいふのが尤や……」とお近さんを窘められたさうです。鵜飼さんは俳名を萬鳳と申されて、東呉さんとともに當時大阪の素人淨瑠璃の重鎮でおありになり、なかなかの御威勢でした。團平の彦六入座に蔭で橋渡しの役をなさつたやうに聞いてをります。

……團平(ししよう)のお節付では、誰方も御存じのやうに「壼坂」が一番有名でありませう。初めて床に上つたのは明治十六年、大江橋の席で豐竹島太夫さんが語られました。が、その時の臺本は、現在傳はつてゐる「壺坂」とは文章も餘程違ひ、筋も澤市の跡を追うて、お里が谷底へ飛び込むところでしまひになつてゐる、至つて淋しいものでありました。世間では文章はお近さんのお作といふことになつてゐますが、まつたくは逸名の作者の手になつた原作があつたのであります。それにお近さんが、團平とも御相談なさつて文章を直したり加筆せられたりしたものに、團平が節付なさつたのが、第一次の「壺坂」であつたのです。……島太夫さんのあとに、住太夫さん(五世、前名越太夫)も暫く語り物になさつてゐられましたが、原作の痕跡を多くとどめてゐた第一次の「壺坂」は、筋が地味過ぎたためか、とても今ほど評判のものではありませんでした。その後に、三代大隅さんの懇望で、大隅さんの語り物にするために、團平は忘れかけてゐられた舊作をもう一度取り上げて、現在遺つてゐるやうなものに、節も手も文章も、すつかり改刪されたのであります。文章の方は、お近さんが本文全體にわたつて添削してゐられるほか、「頃はきさらぎ中空や--」以下現在の段切まで--觀音さまの御利益で澤市夫婦が蘇生し、澤市の眼が明き、夫婦一緒にお禮詣りに三十三所巡禮の旅に出るくだりまでの全部--を、この時お近さんが加作されたのであります。「夢が浮世か、浮世が夢か--」といふまくらも、この時に附けられたので、これは京ものの「ままのかわ」といふ唄を持つてこられたのであります。……かうして改訂を施された「壺坂」が大隅さんによつて床にのぼせられますと、俄然人氣を呼んで、それ以來世間に流布するやうになつたのです。ですから、現在の「壺坂」を本位とすれば、初演は大隅太夫さんと申してよいのであります。

……「伊勢音頭」の段切、例の十人斬もお近さんの加作です。それ以前は遣手の萬野が貢に斬られるところでしまひになつてゐたのです。それではしまひが淋しいといふので、團平の立案で、お近さんが筆をとられたものであります。」……新作の場合は、お歷々の太夫三味線には出來上つてからお稽古をなさいますが、わたくしどもや、端場を語る若い太夫連などは、お傍についてゐて、自分の役のところが出來るのを待つて、その場ですぐ稽古にかかることが多うございました。お手附が始まると、團平は文字どほり寝食をお忘れになります。二階の三疊にお籠りで、朝も午も、御飯をあがることなど念頭にない御様子で、例のお供へ餅を頰張られながら、罫紙に一枚一枚と譜章を書き入れてゆかれます。一枚出來ると「出來た」と仰つしやつて、お傍に控へてゐるわたくしどもにお見せになります。附いた手が御自身にも御氣に入つてゐる時は、ニツコリと笑顔を見せられて「どうや、それ判つてるか……」と仰つしやつたりいたします。十人斬りの

〽お鹿は足も地につかず、こけつ、[合]轉びつ這ひ𢌞る--。

のところの手を「なんや判つてるか」とお訊ねになりましたが、わたくしには、ちよつと判りませんでしたので「へい……」といつたまま、あと黙つてゐますと、

「大落し、やがな……」

と、いかにも會心さうに仰つしやるのでした。……十人斬る内の、ひとりひとりに、その模様に嵌まつた手を、非常に御苦心なさつてお附けになつてゐます。有名なお咄ですが、貢が醉客を岩次と思ひ込んであとを追ひ、そのまた貢を合方が客と間違へ、とど、二人ともが貢に斬られるところ

〽貢を客と心得て、合、--

この合のメリヤスだけが、どうしても御工夫がつかず、あとへ殘つたのですが、そのままで旅興行に出られ、出雲の松江で、ふとお眼にとまつた地口行燈に書いてあつた、

〽お前まちまち蚊帳のそと、蚊に喰はれ、七つの鐘の鳴るまでも、コチヤかまやせぬ。

といふ唄が、はたッと團平に膝を叩かせたのでありました。ここの合の手は、この唄の三味線の手を裏返した手が附いてゐるのです。その少しさきの、

〽扱帶(しごき)も脇へしどもなき、裾もほらほら追ひ行く女郎、--

ここは「越後獅子」であります。それから、わたくしどもに、特にやかましく仰つしやつたのは、それより手前の、

〽返す刀に下女の首、水もたまらず斬落す

ここは、水もたまらず斬り落すだけの氣合で彈かねばならぬと、その氣合を大變やかましく仰つしやいました。……この「伊勢音頭」の段切が、お近さんの加作では、一番早いものであつたやうに覺えてゐます。初演は組太夫さん。三味線は二代目野澤吉三郎さんでした。

……完全にお近さんの御創作になり、今も折々舞臺に上ぼりますものに「良辨杉」があります。お近さんは舞のお嗜みもおありになりましたので、「櫻宮狂亂之段」の渚の方の狂亂の振付は、全部御自身で御考案なさいました。初演の時の渚の方人形は桐竹龜松さんで、その頃は振付の相談に足繁く見えてゐました。……お近さんが立つて狂亂の振をなさつてゐられたお姿が、記憶に殘つてゐます。……「三十三所花の山」といふのが「壺坂」を初め、「二月堂」(良辨杉)「中山寺」「藤井寺」などの外題ですが、このなかのお近さんのお作でないものでも、ことごとくにお近さんの加筆が施されてあります。お近さんの御添刪は、章句の扮飾のためではなく、團平が作曲なさりよいやうにといふところに御標準がおありになつたのです。お近さんは、その邊の呼吸をよく呑み込んでゐれたやうです。……このほかに、わたくしどもに役をつけていただくために、お近さんのお作で、團平のお手附になつた端場が色々あるのですが、今は時間の都合と、一つにはむづかしいのとで、絶えて舞臺に上ぼりません。餘り世に知られてゐないものに、宇治茶摘三人娘「大阪落城」などといふお近さんのお作もございます。

……團平のお手附で、このほかに有名なのは「鳴響安宅新關」「日蓮記」などでありませう。……團平の作曲の凡手に及ばぬところは、かりそめにも古來の格調を紊さず、昔からある手を遣うて、手の順にも少しも無理をなさらないでゐながら、それが無二の表現になつてゐて、耳めづらしく聽かれる。その手の運用の妙と、非凡な適切さにあるやうに存じます。

……申し上げておきたく存じますのは、その頃には、時には、うち打擲も稽古の上では當然のことと、誰も怪しまなかつたのでありますが、團平は、わたくしどもにお叱言嚴しく仰つしやいましたが、どんな場合にも、厳しく口で仰つしやるだけで、決してお手をあげられたことがなかつたことであります。それはわたくしどもにかぎらず、誰にも、一度も、なかつたのであります……しかし、なにかでお叱りの時、「いかんやないか」と仰つしやつて、ぢツとこちらを見据ゑるやうに御覧になると、威壓とでも申しますか、それだけでわたくしどもは身内が竦むやうに思ひました。そんな時の、團平は、ほんたうに怖うございました。

……わたくしの修業中、叱られも叱られましたが、自分でも一番苦しんだのは、ずつと團平の連れ彈きを勤めさして戴いてゐたあひだでありませう。…月に鼈もむづかしい技倆で、爪立てして息を切らしながらお相手をしてゐるのですが、團平の方では一向そんな御斟酌はありません。指遣ひの熟練が足らぬ、撥遣ひがわるい、とお叱言の絶え間とてはありませんでした。が、それはまだしもで、そもそも三味線の拵へがわるい、と仰つしやるお叱言には當惑のほかありませんでした。つまり、音色じたいが不可ぬ、といはれるのです。もつと幅のある音色を出せ、といはれるのです。そして、それには、日毎現前にお示しになつてゐる、いや應いはさぬお手本があるのです。たとへば「吃又」

〽これ生涯の名殘りの繪姿は苫に朽る共、その名は石塊に止まれと、--

團平が「名は石塊に止まれと」のところを彈かれると、ダッダッダッダツダッと、それこそ石に魂を叩き込むやうな音がいたします。が、わたくしが彈きますと、精一杯の力で彈いても、 ツツツトツンとしか鳴りません。力倆の差の大きさは、いくら足掻いても、そばあたりへも近寄れるやうな程度のものではありません。それにもかかはらず、團平のお叱言は、煎じつめれば、結局團平の三味線と同じ音色が出なければならぬといふことになるのです。それがいかに御無理なお叱言であつても、眼の前に立派なお手本があるかぎり、動きのとれぬ重味を持つてゐるわけです。「死ぬ氣でやれ」さう仰つしやいます。出來いでも根かぎりやるよりほかはありませんでした。……その時分の苦しさは、痩せるのを覺える位に體にこたへました。

……やはりその時分、團平が大隅さんを彈いてゐられた時のことですが、大隅さんにも、或る時こんなことをいはれました。

「友やん。お前三味線彈いてるのんかいな。團平の三味線の音ばつかりしてて、お前の彈いてる音ひとつもしてへんやないか。彈いてるのんか……」

さういはれて、へい彈いてます、ともいへず、わたくしの三味線が聞えぬと大隅さんがいはれるのにも嘘はないのですから、黙つて俯いてゐるより仕方ありませんでした。……大隅さんは口ではつけつけ物を仰つしやいましたが、おなかの綺麗なお方でありました。

……ずつと後の、わたくしが伊達太夫さん(後の土佐太夫)を彈いてゐた時分のことでした。團平は大隅さん、わたくしは伊達さん……さういふ組合せで、よく旅興行にお供をいたしました。なんでも中國筋へまゐりました時で、伊達さんはお得意の「三勝半七、酒屋」をずつと持𢌞つてゐられました。酒屋のお園のくどきのはじめ、

〽今頃は半七さん」[合](チン)何處に如何してござらうぞ、--

このチン--と彈くわたしの三味線をお耳に留められて、舞臺をしまうて團平のお傍へまゐりますと、

「友松。あのチンはいかんぜ」と仰つしやいます。が、例のとほり、ただそれだけを仰つしやるだけ「へい」と畏まってお答へはしましたが、わたくしには、どう惡いのか、まるで見當がつきません。それからはそのことが頭について離れないのですが、なにをいふにもただ一と撥のことだけに、思案にあぐねてゐました。……それからといふもの毎晩毎晩、次の土地へまゐりましても、そのまた次の土地へまゐりましても、舞臺から這入ると「まだいかん」と仰つしやいます。そして、いつまで經つてもそれがやみません。彼是ものの一年餘りも、そのあひだに大阪へ戾つたり、また旅に出たりしてゐますが「まだいかん」「まだいかん」をいはれとほしました。

……忘れもいたしませんが、四國の丸龜へ巡業にいつた時のことでした。團平のお身𢌞りの御用をしまうて、その晩團平のお宿を出たのは一時近く、眞つ暗な道を、わたくしは一人場末に近い自分の宿へ歸つてまゐりました。どうしたものか、その晩は寝床へ這入つてもすぐには眠られず、とりとめもなく、こし方行末のことがいつまでも考へられて仕方ないのでした。ふと、寝しづまつた、あたりの夜氣に、微かであるが、鋭い、長い餘韻をひびかせる、チョビーン……といふ音が聞えてきます。音は長い間隔をおいて連續してゐるのです。すぐ、それが宿の中庭の井戸の、捲き上げてある釣瓶から、井中へ垂れる雫の音と判りました。井戸はそこ【そこ】深いので、餘韻が長い尾を牽くのでした。……その音を聽くと、俄かに、堪へがたい寂蓼が、ゾッと身に染むのを覺えました。が、その次の瞬間に、思はず「これや」と呟いたのであります。

翌晩舞臺で、この深夜に聽いた釣瓶の雫の音を心において「酒屋」の例の「チン」を彈きました。どう仰つしやるだらう……さう思つてゐると、別段なにも仰つしやいません。が、その日はいつものお叱言も仰つしやらないのです。そして、その後は、ふつつりと仰つしやらなくなりましたので、わたくしも、やつと長いあひだの肩の荷をおろすことができました。

〽今頃は半七さん

「待つてました--」

やあ、チン--」

これでは「酒屋」のお園の、遣り場のない淋しい心持もなにもそつちのけの、ぶち毀しでありますが、今でもやる人がないともいへません。まさかそれ程ではありませんでしたが、この「チン」一つ及第するのに、わたくしは今申したやうな苦勞をいたしました。

……今日になつて修業中のことを、あれこれ思ひ出しますと、苦し紛れに、御無理を仰つしやるやうに當時思うたことにも、その裏に、わたくしに修業をさせるための團平の慈悲がこもつてゐるのに、いちいち思ひ當るのでございます。…

……四代目住太夫さんがお歿くなりになつたので彦六を退座された勝七師匠は、間もなく御靈文樂座へ御再勤なさることとなり、引つづいて七八年御出勤なさつたやうに覺えてゐます。明治三十年、御靈文樂座に「木下蔭狹間合戰」が出ました時、法善寺の津太夫さんの「壬生村」を勝七師匠が彈いてゐられましたが、この興行中に脳溢血を發しられ、舞臺はこれが最後となりました。長らく法善寺境内のお宅で御療養なさつておいでになりましたが、後に内方の御實家のある、下關港外の彦島のうちの竹の子島へおいでになり、そこでお歿くなりになりました。……御病中、わたくしども緣故の者が打寄つて、及ばずながら、いささかのお世話もさしていただき、島へお下りの時も昵懇の者二三が附添ひ、お送り申し上げたやうなことでございました。……まだわたくしが御世話になつてをりました時分、御用の隙には淸水町へ入り浸つてゐたわたくしの、極端な團平への傾倒ぶりが、よくよくお眼に餘つたと見え、「お前は、どつちの弟子やねん?」と仰つしやつたことも一二度はありました。が、後年前申しましたやうに御病氣になられてから、顔を出すたびに、「友松。今のあひだに淸水町さんに習へるだけ習ふとくのやぜ……」

さう仰つしやらなかつたことはありませんでした。……(ひきつづいて團平の藝談に移る豫定であるが、ここで一とまづ擱筆する。)