FILE 118-12

【茶谷半次郎 聞書 藝と文學 あとがき】

(2016.01.18)

提供者:ね太郎

『聞書 藝と文學』 全國書房 1942.6.20 發行

あとがき

こゝにあつめたものは、そのおほかたが見聞を見聞のまゝに綴つた、謂ふところの聞き書である。さうといひきれないものもあつても、それに類してゐる。私自身を語つてゐない意味では、ことごとくが聞き書といへるのである。

が、それはことさらさうしたものばかりを選んだ結果ではない。もともと私は稟質に於ても素養に於ても、對象を知性的に認識し把握する能力に欠けてゐる。從つて分析し批判することは私の柄でない。私はまた私自身の裡に表現すべきものを有たない。正確にいへば--凡そ藝術作品が我々に與へる歡びが、大小とも我々自身の裡にあつて表現を欲するところのものを、代行的にそれが表現してゐる姿を見出すことに含まれてゐるとすれば--感受性に表裏をなす表現欲の蠢動を、私自身の裡にも否定できないかも知れないが、私はそれに的確な具象を施す術を知らない。主觀的には私の内的生活の基調は、どこまでもものの「味識」にある。いひ替へればディレッタンティズムである。こゝにあつめたやうなものを私に書かせた動機は、何より私自身の素質の裡に潜んでゐる。

放恣といへるほどに、色さまざまのものに私は心を牽かれる。が、究寛に於てそれは、それらの多種多様な様相の内奥に遍在する、唯一の本質への憧憬にほかならぬと信じてゐる。私とても生れながらの己がさがの桎梏から、また過去及び現在の生活環境の影響から自由であらう筈はなく、從つてそれらに胚胎する好尚の偏執を免かれてゐないこともいふをまたないが、さりとて、本質を遊離した異端趣味または色盲的觀照に陥つてゐる自分とは考へない。種々相のニュアンスの有つ魅力は、たとへばそれが薄闇のたちこめる木の間の地面に、仄かな光の斑點を描く月明の夜であるとしたら、その明暗の魅力のつくられる根元は天心の月にある。私に低徊の情緒をよび起すものは、常に本質的なものゝ反映であると信じてゐる。この信條がともすれば危胎に瀕する私のディレッタンティズムを僅かに肯定せしめるのである。

見聞をそのまゝに綴つたものであつても、兎に角私の心をとほつてゐる。若しこれらのものが、その時々の私の無意識な心の動きをもそのまゝに録音してゐ、それを讀者の心に傳へるものであるなら、その餘に私の望むことはない。曾て私に與へられたそれらの「時間」は、私にとつてこの上もなく愉しいものであつた。

「鶴澤叶・聞書」は、はしがきに書いたやうな動機から、何の用意もなく、自由な氣持で書き始めたものである。文藝春秋に連載されることになつたのは、志賀さんの斡旋と、佐々木茂索さんの好意による。それがなかつたら恐らく書いてゐなかつたと思ふ。あらためて茲でそのことを、感謝したい。はじめにはこれ程長く續けるつもりはなかつた。こゝまで續けたのには宇野浩二さんの熱心な激勵が與つてゐる。セルパンに好意ある批評を書いてくれられたり、わざわざ拙宅を訪ふてまで奨めて下さつたりしたことを私は忘れがたく思ふ。このことも衷心感謝したい。これを書いてから私は時々文樂の研究家のやうに扱はれることがあるが、それが間違ひであつて、私は單に義太夫が好きで、暫く叶師に就いて稽古をしたことがあるといふだけで、研究家としての何の素養も持ち合はさないことをこの機會に斷つておきたい。私の心を撃つたのは、斯道の人たちをして、生涯を賭した長年月を、骨身を削る思ひのつらい修業に甘んじさせ、そのためには他の一切を捨てゝ顧みさせぬぼどの「藝」の魅力であつた。一藝の極致の玄 妙と力であつた。世を隔絶して古來の不文律を傳承する文樂といふ別世界の生活の悲喜であつた。それが書きたくて書いた。

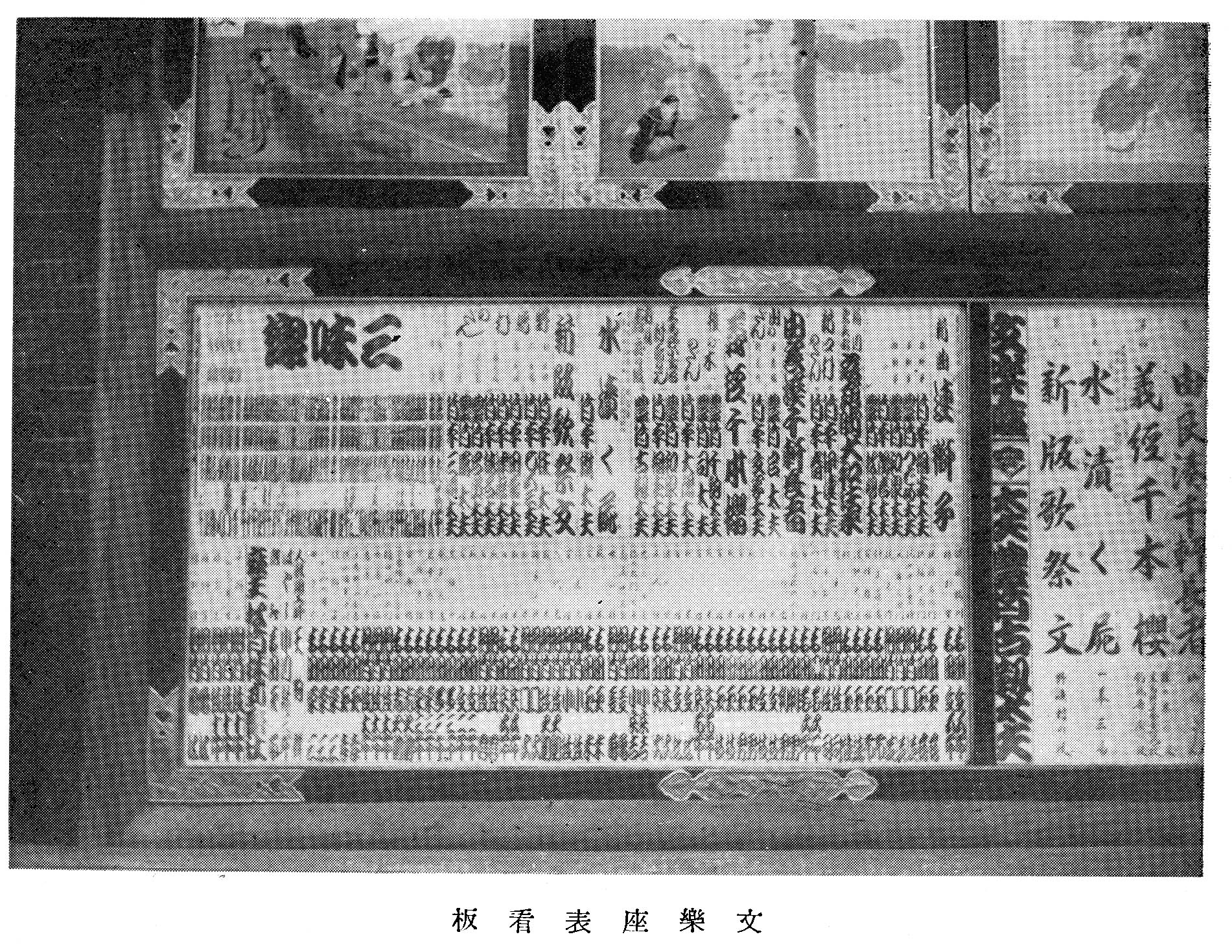

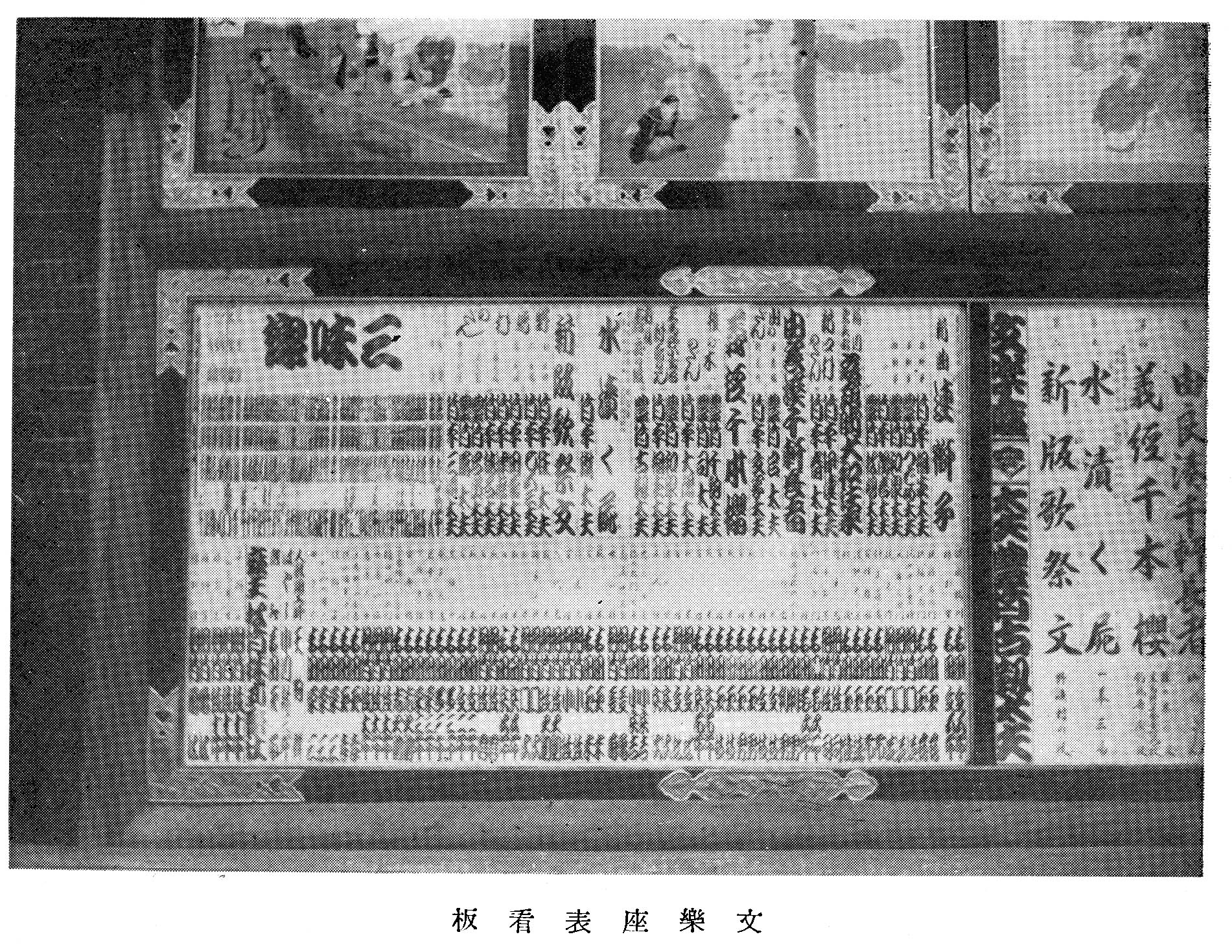

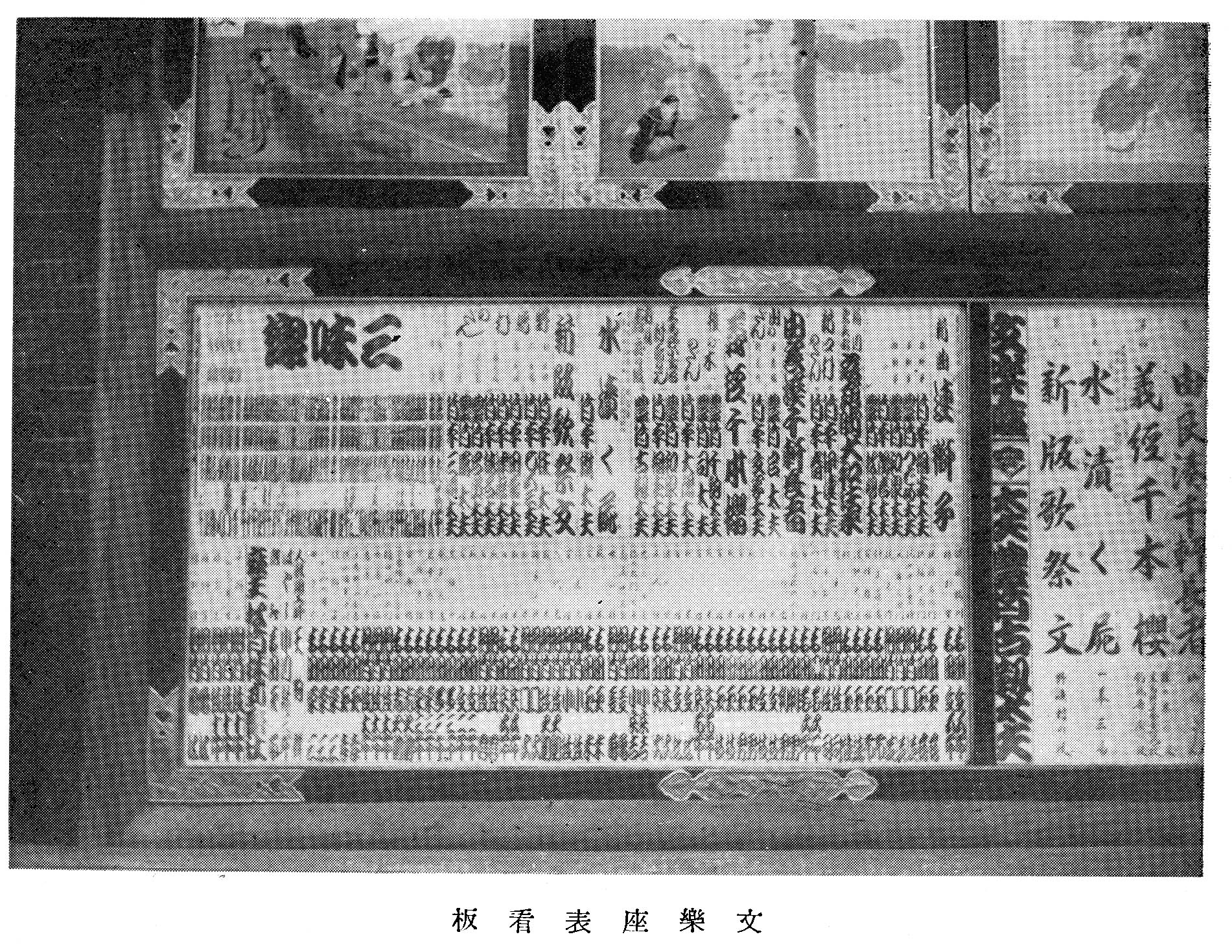

因に鶴澤叶師は、文樂座の今年三月興行に、一代目鶴澤清八を襲名の披露をした。巻頭の寫眞【※】の文樂座の看板の三味線欄右端、鶴澤清八の位置が「三味線筆頭(ふでがしら)」と謂はれる。

「船場今昔」は需められて書いたゞけのものであるが、言つておきたいのは、これを書いた時の「今昔」の「今」が、今日ではその後の船場の--御堂筋その他の街路工事の完成を主とした外觀上の、事變以後の經濟新體制による商工業の機構の建直しのための質的の、またそれが及ぼす外觀上の--かなりに激しい變革によつて既に「昔」に屬してゐることである。そして、なほしきりとその過程を急いでゐることである。--

武者小路さん、

志賀さん、

二人を私は師と仰いでゐる。はじめ武者小路さんと識り、その縁故から志賀さんと識つた。二人を識つたことは、私といふ人間の成整と、私の生活のその後の發展に大きい關りを有つてゐる。溺れやすい、ひとすぢな感情のほかの何者をも有たない白面の一少年に、自己の内とそとに「自然」を觀る眼を與へたのは武者小路さんであつた。そして志賀さんの生活に、完全に自我に管掌された生活の姿を私は看た。書ききれぬ多くを私は一人に負ふてゐるのである。

--二人の存在が私に有つ色々の意味のうちの、窃かにではあるが、強く私に働きかけるつをこゝに代辯するものがある。ノ

久保田万太郎さんの戯曲「螢」の一登場人物の科白に、--親方は俺の突ツかい棒だつたんだ。……突ツかい棒のわけをいつて聞かせようか? 子供の時分、學校の先生で、大へんに一人、目をかけてくれた先生がゐた。……その先生がうれしくつて勉強したおかげにいつの試驗にも俺は優等だつた。……刑務所にゐた時、うけもちの人で、親切な、優しい、ものゝよく分つた看守さんがゐた。……この人が有難くつて、音無しく規則を守つたおかげにしまひまで俺は模範囚でとほせた。 俺にとると、その先生も突ツかい棒なら、その看守さんも突ツかい棒だつたんだ、--といふのがあるそれである。二人について書くのは今はこれにとゞめる。上梓に際して武者小路さんから序文を戴けたことは、私にはたとへがたない喜びである。上梓の運びをつけて下さつた池田小菊さんの御盡力に對してとともに、衷心からお禮を申し上げる。

|

| ※ 文樂座表看板 |