FILE 108

【川口子太郎 端場の研究 (一)~(三) 太棹】

[(一)]146・7號(1943.8),(二)148號(1943.9),(三)149號(1943.10) 150號以降未見

(2016.11.06)

提供者:ね太郎

端場の研究 川口子太郎 太棹 146・7號合本 p15 - 21

一

一と口に端場と云つても、立端場もあれば小アゲもある、みす内で語る慣例の端場もあるし、切の後についてゐる落合と稱するものもある。それらが切の語り場に對して口中次と分れる時もあれば、太夫の顔づけに依ては口を省いて、いきなり中次切と並ぶ事もあるし、茶筅酒、喧嘩、訴訟、櫻丸切腹(菅原三段目の例)と一々段の名をつけた番付もある。其時の事情に依て種々に制約され變化する以上、凡ゆる種類の端場を系統的に分類し組織化して學問的に研究資料とする事は容易な仕事では無い。然し苟も研究と稱するからは或程度迄體系づけ定義をあたへて行くべきであつて、いつも雜文的時評を書いてゐる若輩の私にとつては重荷すぎる。うつかり引受けた自分の馬鹿さ加減が、これを書きはじめて初めて身に泌みた次第である。

然し四段目には四段目の風があり、三段目は二段目の語り口では語れぬ如く、端場には端場の語り方があり、其垣は絶對に越える事は許されない以上、端場の獨特の性質意義演出法は嚴として存在するのであつて、例へば端場の三味線は切よりも必ず調子が高く、從つて太夫も聲をグツと上から出し切にあるフシと同じフシは絶對に用ひることが許されぬと云ふやうな約束があり、この切と牴觸しない範圍に於ける曲節によつて端場の味が釀し出されるのであるから、種々なる端場に渡つて個々に具體的に其特色を檢討した後に歸納的集成してみれば、一つの組織化された端場の體系が整備するかとも思ふのである。もとより一朝一夕の事では無い、今後何年かをかけて毎回少しづゝの端場の實例をとり上げて檢討してみる、即ち逆に本誌上を借りて私が研究をさせて貰ふ、と云ふ方針をとることを許して頂きたいのである。

二

石割松太郎氏は「人形芝居雜話」に於て、「端場とは一段の纏まつた段物の初めの序開きをいふのです、--例へば古靱太夫が語つてゐる天網島の紙屋内の前に靜太夫が語つてゐるところが端場です」

※と説明され、今の大隅太夫がチヨンガレ坊主の件を語つてゐる番付を例證されて居る、端場の意味は凡そ義太夫愛好の士は朧氣乍ら分つて居られるであらうが、扨、立端場や小アゲとのちがひとなると少し曖昧になつて來ると思ふ。そこで私は定義と云ふやうな理論的なことは後まはしにして、具體的な例をとりつゝ考へて見やう。

大體段物の切の場面と同じ場面で、時間的空間的に接屬して居り、切のはじまる迄の説明、筋の進行の準備、切の事件を起すための伏線が幾つか敷設される語り場が端場だと云へる。例へば合邦の口は切と同じ庵室で「心安居の岸はづれ合邦夫婦が志」と殺された娘玉手の通夜に講仲の人々が百萬遍の回向をしてゐる場面である。同行共が歸つた後「灯はかき立つれど晴れやらぬ子故の闇」に悄然と取殘された老夫婦は又しても思ひ出すのは娘の事である。合邦がソツと抹香を盛れば、女房は暗い軒先の燈籠に灯を入れる、「くゆらす香の薄煙、思ひは富士の高嶺とも、袖は清見が關とめて、涙押へる鉦の昔、いとしん」でオクリになり、端場の太夫は本を伏せてお辭儀をするとグルリと廻つて切の太夫が出て、「只今の切」と云ふ口上がすむと、オクリの彈出しで「しんたる夜の道」と靜かに語り出すのである。「いとしんしんたる」といふ文章がまん中で切れて端場と切と、語る太夫が變つても文章は續いてゐる、「承前」といふ字を具體化した如き此演出法は、義太夫の特色であつて面白いと思ふ。が、それは兎に角、以上の如き合邦の口は純然たる端場であつて、其處には何も事件は無い。のみならず後の事件の伏線となるべきものさへ無い、極めて簡単明瞭なる事實のありのまゝの描寫である。然し見逃してならないのは此場面の暗い抹香の煙の低迷せる庵室の中に淋しく鉦を叩く老夫婦の寂然たる姿である。其處には世捨人合邦夫婦のありがたい親ごころと極めて日本人的な日常の生活感情がある。近頃むやみに振りまはされる義太夫の日本精神は、あながち忠義の切腹、身がはりの場面にのみ存するのではない。かゝる何でもないやうな端場の中にも極めて自然な身についた日本人的感情のよき道德が流れてゐる。實に端場の妙趣は人生の隅々にこぼれてゐる情抒味の作爲的でない表現にあるとすら云へる。

三

端場から切に移る手段がオクリであつて、大概の場合文章のまん中で切れて次へ殘す演出法は何時頃から習慣になつたのか知らぬが、如何にも餘情を後ヘオクル、前から長い尾を引いて續いてゐる感じで巧妙なやり方たと思はれる。餘談であるが、今三十歳以上の方は記憶されて居るであらうが、私の少年の頃外國の活動寫眞で連續活劇といふものが流行つた事がある。「虎の足跡」「灰色の女」「人間タンク」などといふ題で、寶物のかくし場所を示した紙片をめぐつて美男美女惡漢探偵らが追ひつ追はれつする筋で、危機一髪といふ映寫面になると「今週上場のお別れ」と云ふことで次週へ連續するのであるが、次回の初まりには必ず前回の終りの畫面が一クサリ映寫される例であった。文樂の人形淨瑠璃に於ける口から切へ移行する替り目のオクリの手段が洋の東西を異にし乍ら偶然に近似した演出法であることを思ひ合せて私は可笑しく追想することがある。

今二三のオクリの例を拾つてみると、まづ「酒屋」の端場も合邦程度の輕いものではあるが、茲には三勝が捨子をして行くのと、半兵衞が町の五人組衆に伴はれて奉行所から歸つてくるといふ後の事件の伏線が二つほど用意されてゐるので幾分複雜である。年寄五人組を半兵衞夫婦が戸口まで送り出し、「何やら物を云ひたげに、ふりむく宿老を目で止め、稚子抱きおぢうばは一間へ」でオクリになり、切の太夫は「こそは入相の、鐘に散り行く花よりも」と宗岸お園の出を語つて行くことになる。

紙治の炬燵の切は「すぐに佛なり」と語り出される。何のことか一寸わからないが、これは端場のチヨンガレの終りが「これも十夜の如來のおかげ、是からなりとお禮の念佛、南無阿彌陀佛も口ごもる、心ぞ」でオクリになるからである。同様に廿四孝の十種香の「行く水の」は、端場の景勝上使に於て花造り關兵衞實は齋藤道三が長尾謙信に鐵砲を手渡しせられ、「振りかたげたる鐵砲も、胸に一物有明の、月洩る臥戸へ」で切れるからである。

斯の如く文章が半分でオクリになる事は端場から切への時間的空間的移行が途切れぬ用意であつて、たとへ切場だけを語る素淨瑠璃であらう共、切を語る腹がまへは端場を理解することに依て備へられ、切の雰圍氣は端場の空氣によつて用意されることを忘れてはならないのである。

四

這般の純然たる「端場」に對して稍重いのを「立端場」と稱する。粗雜な定義ではあるが、大體に於て切の場面と時間的空間的に異なつてゐるか隔たつて居て獨立した形を爲してゐるが、然も序切でも二、三、四段目でも無い語り場を指すのが原則であると云つてよいと思ふ。

例へば「千本櫻」の椎ノ木から小金吾討死、「菅原」の東天紅、車引、天拜山、「先代萩」の竹の間、「朝顔」の濱松小屋や笑ひ藥、「日向島」の花菱屋などが立端場に属する。但例外として場所的時間的に同く接屬してゐる「太十」の夕顔棚。「一谷」の陣屋に對する熊谷櫻、の如きもあるが、要するに端場としては切に近い程重要な語り場であつて、二段目語りと同等の資格がなければ語ることが許されて居ないのが立端場である。

次に端場に似てゐて、切の後についてゐるものに「落合」がある。鏡山の奥庭、布四の紅葉山などがこれで、逆櫓のヤツシツシの後で樋口の物見の松の件がすんで、重忠が出て來る所も落合になつてゐるさうであるが、餘程前に演舞場で津太夫が語つた時丁寧にこゝを演つて、權四郎が「汐の満干でこの子が出來た」の舟唄を歌ふのが耳に殘つてゐる記憶があるので、必しも太夫が替るとは限らぬのであらう。

更に小アゲと稱する端場の口に當る語り場がある。朝顔の笑ひ藥の端場の前にある島田驛の敍景などが小アゲに當るので、沼津の東路の件を小アゲと云ふのは、小アゲの特殊な場合であるが、普通に小アゲといふのは平作が荷をかつぐ件の名稱なのだと誤解してゐる人も尠くないやうである。いつか素義の會のビラに「伊賀越道中双六」小アゲの段と書いたのがあつた程だ。

同じ端場の中でも、古來の慣例として「みす内」で語るべきものがある。忠臣藏で例を拾ふと三の進物、四の城渡し、五の濡合羽、九の雪こかし等がそれであり、寺子屋の寺入、吃又の虎の段もみす内で語るのが原則だと云ふ。

斯様に端場と云つても實に種々様々で、具體的に例を拾つて研究對象にするより他に綜括的批判は出來にくい。けれ共端場と切との二つの語り場は、二つのものが並んでゐるのみではなく、二つが一つに密着して一段が出來上ると云ふ定理は動かすべからざる事である。恰もそれは梅に鶯のとり合せであり、竹に虎、柳に雨の關係であつて、單に物語の筋が通るといふ以上に大切な事は、口の空氣が切の雰圍氣を構成し口の諸條件が切の活動を制約する事である。繪畫や詩歌に於て柳を理解し愛さなければ雨といふ對象の表現が出て來ないのと同様に 端場を理解し愛する事に依て、切をより深く理解する事が出來、それを第三者に通達するところに初めて表現と云ふ事が完遂せられるのであつて、これはひとり義太夫のみならず凡ゆる藝術に於て不變の眞理であると思ふ。

次回以後に於ていつか「一谷」の陣屋と端場の熊谷櫻に關説するつもりであるが、熊谷櫻に於て相模、藤の方、彌陀六梶原の四人物が熊谷の陣屋へ入り込んで來て、この四人が各自異なれる立場から耳をそば立てゝ聞いてゐる事を前提として、切における熊谷の組討の物語が行はる--端場に於ける之等の條件の制約の下に切の熊谷物語が行はれるといふ事を理解して居なくては、これを演ずる腹がまへが出て來ないわけであつて、卽、端場の重要性を示す具體的な例の一つである。

斯様に甚だ斷片的ではあるが、種々な演題中の個々の端場を俎上にのせて檢討するのが結局近道であると思ふので、次に最も普遍的な「假名手本忠臣藏」の主なる端場を對象して觀察しやう。

五

「忠臣藏」の三段目は普通四つの語り場に分けられる。卽登城進物、おかる文使ひ、殿中刄場、裏門であつて、口の進物はみす内で詰[語]られ、文使ひが中と稱される端場、殿中が切で、裏門は落合である。

口の登城進物は、饗應の式日朝早く、まだ夜が明けぬ大手先に、高提灯がきらめき渡り諸大名が登城して來る混雜のさ中で、加古川本藏が師直にわいろの贈り物をする場面で、式日の未明の物騒がしく、落着かぬ空氣が漂つてゐる端場である。芝居では此場の師直は乘物の中に居て顔を出さず、一切を伴内が切盛りするが、淨瑠璃では師直自身が本藏に禮を述べたりお世辭を云つたりするのが變つてゐる。(芝居では必ず此件を上演するが文樂では近頃滅多に出ないので、淨瑠璃から芝居へ輸入されたものであるにも係らず、忠臣藏のやうに完全に歌舞伎に消化されてゐると、逆に人形の方が珍らしい氣がする)尤も芝居では進物の受け答へを師直自身がやつては役がわるくなつて困るのであらう。

扨、まんまと買収された師直は辭退する本藏の袖を控へて殿中のお座敷や座並の拜見をすゝめる。勿論本藏はこれからの殿中に於ける主人若狹之助の様子が心配な折柄だから、まさかこれが自分の一生の仕損ひを惹起すキツカケにならうとは神ならぬ身の知る由もなく、丁度幸ひぐらいな氣持で、師直主從に伴はれて殿中へ足をふみ入れる。この爲に、思ひがけずも判官を抱き止める仕末になり、ひいては我愛娘小浪と大星力彌との縁談の破滅になり、遂に九段目の山科に於て、わが命を捨てゝ大星に謝罪し、娘が難儀と白髪の首を婿力彌に進上する所謂「忠義ならでは捨てぬ命、子故に捨つる親ごころ」の悲劇の原因となる。この段取りが如何にも自然に順序立つてゐて、フトした事から、取りかへしのつかぬ大事に至る、人の身の計り難たさ、人間の運命の危つかしさを如實に示してゐる。誠に本藏の如き思慮分別もあり浮世の苦勞も知りつくした年輩の武士がフトしたまはり合はせで、この日この時、殿中へ足を踏み入れたばかりに一生の破滅となる運命を想像し乍ら此端場を見ると、本藏の後姿が入つて行く城門の暗い夜空に、何か人世に敵意をもつて彷徨してゐる惡靈の無氣味な笑ひ聲がきこえるやうで、私は、辣然と寒氣を覺える。

「主人の命買ふてとる二一天作算盤の桁を違へぬ白鼠」といふ有名な文句でオクリになり、次の「文使ひの段」になると、まづ鹽谷判官が早野勘平を伴につれて登場する。「朽葉小紋の新袴、ざはざはざはつく御門前」と云ふ人ざはめきの描寫で、判官が、遅れしは殘念と云ひつゝ奥へ入るのを區切に、さしも騒然たる諸大名の登城の列は止絶えて、門外は急にしいんと靜まりかへつてしまふ。「高砂の浦につきにけり」と奥殿で謠ふ聲さへ「風がもてくる柳かげ」--其處へ文金高島田紫矢がすりの振袖の腰元おかるが文箱を持つて使ひに來る、卽、文使ひの段の所以である。

「その柳より風俗はまけぬ所體の十八九、松のみどりのほそ眉も、かたい屋敷に物なれし、きどく帽子の後帶」となかなか魅力的な女らしい。「供の奴が提灯は鹽谷が家の紋所」といふ描寫も、灰暗い堀端の柳かげに、たつた一つ、丸に鷹の羽の紋のついた提灯が、とんぼと眠さうに灯つてゐる感じである。(此の稿つゞく)

端場の研究(二) 太棹 148號 p9 - 12

六

忠臣藏三段目の端場で最も風情ある點景は夜明け前の堀端の柳かげにポツンと燈された提灯のけだるい灯の色に浮き出でた腰元おかるの「文使ひ」の立姿であらう。彼女の役目は主人判官の奥方顔世御前から高師直へ宛てた返歌の使ひである。がそれはつけたり、彼女の心は、まゝならぬ奥づとめの身の、晴れて逢はれぬ戀人早野勘平と、此機會にはかない逢瀨を樂しみたいばかりで一杯である。門内から取次に出て來た勘平も勿論惚れた女だから、彼等二人の若き欲望は此處に充足せられたのではあるが、其處に計らずも殿中の騒動は惹起せられ、忠臣四十七士はもとより、其親にも妻子にも、限り無き悲劇を發生せしめる「忠臣藏」事件の端緒がひらかれるのである。蓋しおかるの文使ひした短冊には顔世が師直の横戀慕をはねつけた「つまな重ねそ」の歌が書かれて居り、これを手渡された師直は戀の叶はぬ意趣晴しに判官に惡口をし、遂に判官が刄場に及ぶ段取りになるからである。

斯く事件の發端たる重要な意味のある端場が近頃では文樂でも大抵カツトされてゐるし、芝居でも進物からすぐに殿中になつて、文使ひは演らないのが當り前になつてゐるのは殘念である。この件を演らないと、觀客は、よりによつて饗應の式の當日に女房の文箱を持つて登城してくる判官といふ男の間抜けさに呆れるであらうし、更にこの日大切な役目を勤める夫の師匠番たる師直に對して、物もあらうに肘鐵砲のレターを送る顔世御前といふ女の馬鹿さ加減に至つては、あいた口がふさがらないであらう。

然し決して、昔の淨瑠璃作者と雖もかゝる非常識は書いては居ない。文使ひのおかるの詞に依てわかる通り、顔世は一時は興奮して師直宛にこの歌を書いたものゝ「しかしお取込みの中、間違ふまいものでもなし、まあ今宵はよしにせう」とするのを、おかるが勘平に逢ひたい望み「何のこの歌の一首や二首、お届けなさる程の間の無いことはあるまいと、つい一と走りに走つて來た」のだと、充分合理的に書き上げられてゐるのである。

これに依れば、もしおかると勘平が人目を忍ぶ戀仲でなかつたならば朝の暗い内から彼女が一人いそいそと文使ひの役を買つて出る筈が無く、さすれば問題の文箱は式日の殿中へは遂に出現すること無く、師直はおでこを、判官は腹を、お互に切らないでも相濟んだし、四十七の忠星、夜は亂れて現はれる必要も無く、本藏に至つては誠に幸福なる一日で無事終了してしまつたに違ひないのである。

故にこの文使ひの端場を丁寧に上演すれば本篇に於けるおがる勘平の存在は更に一層重要性を増加するし、或は又、若氣の面白盛りの戀愛遊戯が如何に周圍の人々に迷惑を及ぼし、無辜の第三者に迄とんだ災難を浴せかけるものであるかといふ實例にもなつて、世道人心に些が稗益するところあると云つても滿更嘘ではなからう。殷鑑遠からず、鎌倉における足利殿中の刄傷沙汰のために、遠く京の片ほとり山崎街道では善良なる百姓爺が殺され、平和に日なたぼつこをしてあるべき婆さんは一瞬にして夫も婿も娘も失つて、たつた一人ぽつちにされてしまつたではないか。一人の過失が飛んでもない所にまで波紋を擴げる、作者出雲千柳松洛の名トリオの構想の實に巧妙にして合理的なること、僅か十數分の短き端場文使ひの段を以てして、尚窺ふに足るのである。

讀者は私がかくも忠臣藏三段目の端場に就て述べた理由がわかつて下さつたと思ふ。同時に、文樂や歌舞伎の當事者には、今後可及的この端場をカツトしないことを切望する。蓋し、本藏の進物とおかるの文使ひは殿中刄傷に必要不可欠の二要素であるのみならず、其一要素づゝ擔當した本藏とおかる勘平は、一方は分別ある忠義の老骨、一方はうら若き享樂最中の美男美女の對照であり、それが老人は老人なりに、若人は若人なりに、同様に過失を仕出かし、その贖罪の爲には老いも若きも我命を殺し身を捨てゝ解決をつけねばならぬ、人の世の掟といふやうな眞實の一端にふれるものがあるからである。

人の身の賴りなさは明日をも知れぬ、底知れぬ惡意ある運命の怪獸が、つい足下に恐しい口をくわつと開いて待ち構えてゐるのをも知らずに、本藏はひたすら主人の身の上を氣づかつて城内へ、戀に醉ふおかる勘平は主人の事なんか忘れて「もうやがて夜が明けるわいな」と時間の方の心配ばかり、逢瀨の短きを喞ちつゝ「手を引き合ひ、うちつれ」のオクリで城外の腰掛へと急ぐのである。如何にも此端場は作り事らしくなく、自然の經路を踏み乍ら、人々が運命の深淵に音も無く落ち込んで行く、どうにもならない人生の姿をありのまゝに描いてゐるではないか。

七

右の二つの端場から切の殿中刄傷の段になり、「上を下へと」の三重で、切の太夫がかわると、後の太夫は「立ちさわぐ」と語り出す。卽、切の後についてゐる端場、落合と稱する「裏門の段」である。此處に至つて俄然おかる勘平の男女は蕩然たる戀の夢から覺醒させられた。今迄の樂しくも美しい時間は忽ち驚愕、失望、悔恨の時間に變つた。蓋し、彼らが戀に醉ひ痴れてゐる間に、主人判官は殿中で刄傷に及び、既に網乘物で屋形へ護送されてしまつたからだ。「早野勘平うろうろ眼」と進退こゝに極まつて、申譯に切腹と取り上げる刀には腰元おかるの白い手が縋りつく。女の涙と口説は悲嘆の絶頂に於ても尚蠱惑的である。勘平の若い命は現世の歡樂にたつぷり未練があるし、女は駈落を囁いてゐるし、こうなると簡單には死ねるものではない。彼は心では濟まないと感じるから「時節を待つて御詫び」とせめてもの自己慰安をし乍ら、女の故郷へ身をかくす氣になつてしまふ。後世の色男連中の同感こゝに集まつて、扨こそ、素人芝居で三十六人の勘平が出て來る所以である。

悔恨の時間は諦めの時間に移り、やがてはボードレエルの詩にあるやうに忘却の時間が來るであらう。彼等が凡てを諦らめて立去らうとする時、この凶しき夜は漸く仄白んで、横雲の棚引く東の空には、人間の社會の騒動など知らぬ顔で、群れ鳥が啼きつれて飛んで行く。明け六つの鐘がきこえ、人の身の上は變つても、今朝は昨日の朝と少しも變らない。

「塒を離れ飛ぶ烏、かわいかわいの夫婦づれ、道は急げど後へ引く、主人の安否いかゞぞと案じ行くこそ」の段切にはなにか諦らめたやうな、悲しいやうな、そして又嬉しくもあるやうな、複雜な感傷が淡い哀愁となつて滲むでゐる。

明け行く空、城の石垣と松の樹を背景に若く美しい男女の人形が一對--「夫婦ヅウレ」チリガンツン「エヽエ」チリレンツンと絃について、勘平の人形が立戻ればおかるの人形が引き止め、おかるの人形がり返へれば勘平の人形が抑へて、はては小さな首が鼻と鼻をくつゝけてうなづき合ひ、離れたり、もつれたり、足拍子をふみつゝ去つて行くこの端場の舞臺の情趣は「忠臣藏」全段中でも特に印象的である。

前號で私は端場の妙趣は人生の日常生活の隅々にこぼれてゐる情抒味の作爲的でない表現にあると書いた。忠臣藏三段目の三つの端場、進物、文使ひ、裏門の段も極めて自然な、さもありさうな人間事の描寫であり、人の世に禍を降りかける魔の日の、大凶時に災された人々の嘆きの悲歌だとも云へると思ふ。

端場の研究(三) 太棹 149號 p 2 - 5

九 [八か?]

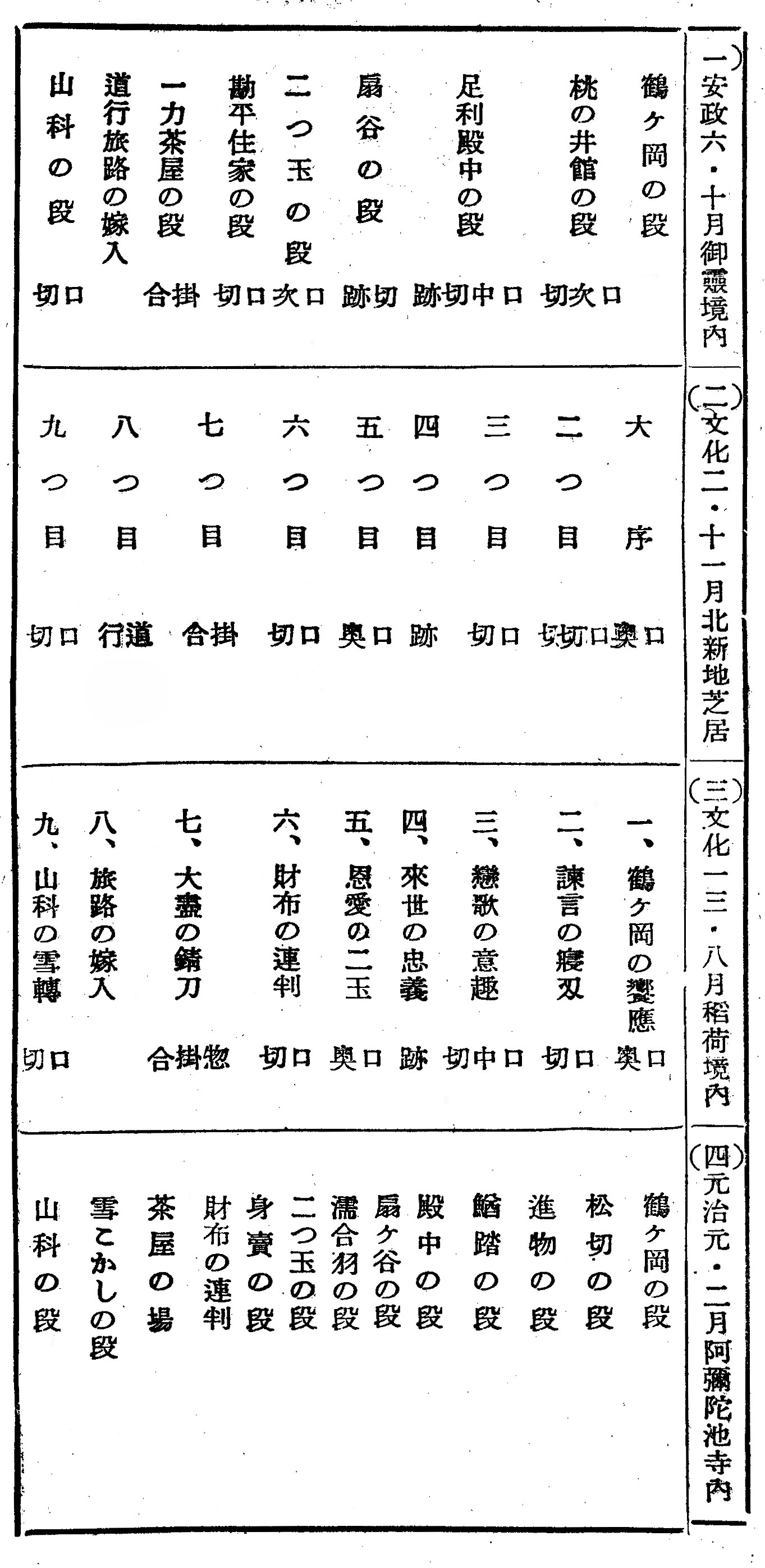

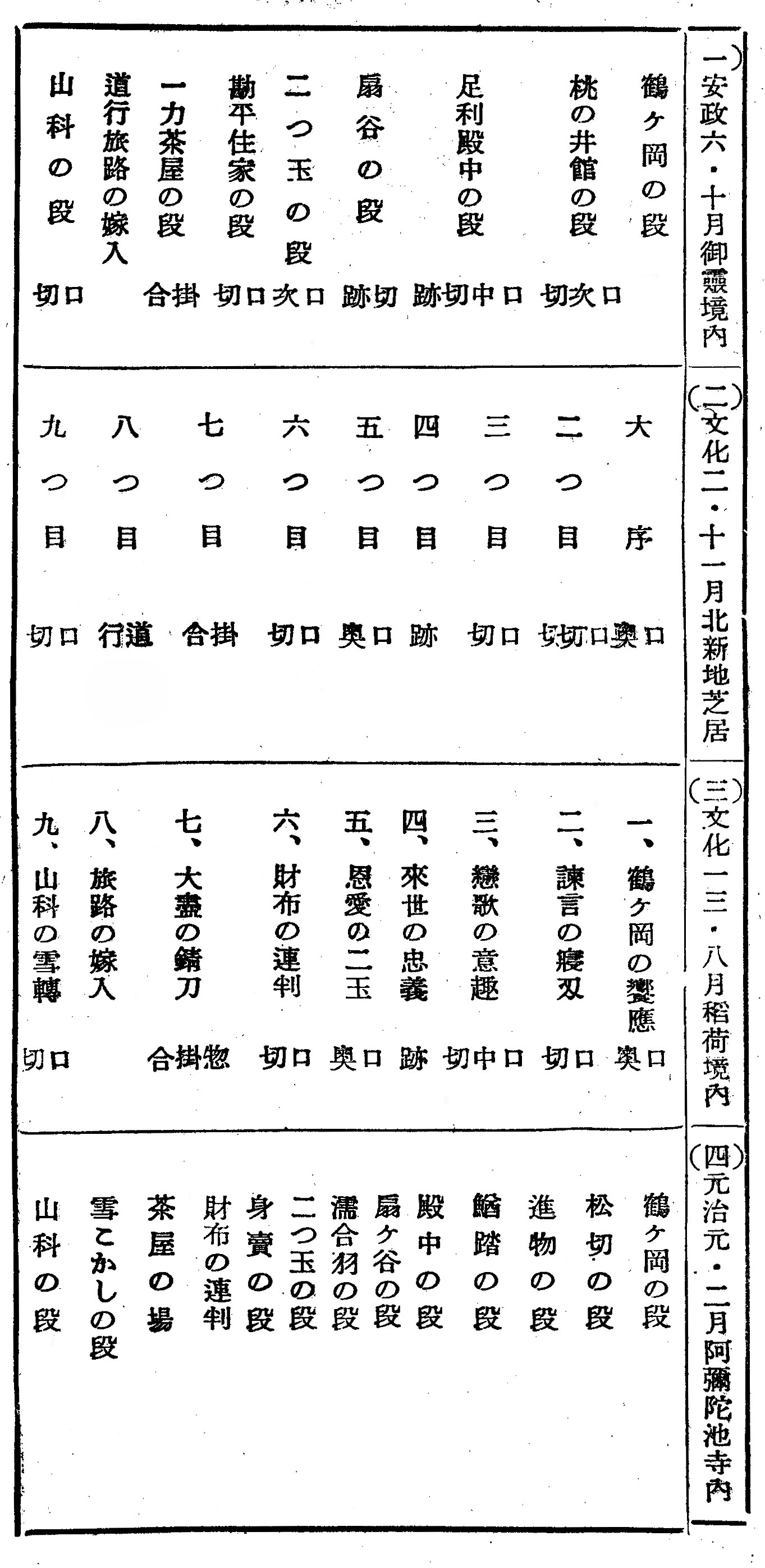

以上私は「忠臣藏」の三つ目の端場のみに就て其特色を詳説したから、茲で一寸、全段(十段目天河屋以下は略す)に就て展望しておきたい。便宜上「近世邦樂年表」から四種の番付を選擇し、別頁掲載の如き一覧表を作成して、比較すると大體語り場の分け方の様相がはつきりすると思ふ。まづ表の(一)の場合は各段を口、次、切とか跡とかに分けた普通の例である。(二)は各段の名稱を書かず、たゞいくつ目とのみで示した場合、(三)は段ごとに其内容を表現した別の題名がついてゐる例、(これは忠臣藏以外には餘り無いことだ)(四)は口切といふ如き區別はなく、切も端場も銘々獨立した一段の名稱を以て並べた場合、これは太夫の顔づけの差があまり大きくない。つまり各太夫の身分が比較的等しい場合の番付だと思はれる。

この各表の中の三つ目の個所を比較すると、(一)の場合は明かに、口、中、切、跡と四つに分かれてゐる。卽ち進物、文使ひ、殿中、裏門に相當する。(二)では口と切だけで中も跡も無い。これは文使ひと裏門がカツトされたのか、又は口の太夫が進物から文使ひまで語り、切の太夫が殿中から裏門まで一人で語つてゐるのか、どちらかである。(三)では「戀歌の意趣」と標題がついてゐて、口、中、切と三つに分れてゐる。依て、進物と文使ひは明かに太夫が替つてゐるが、落合の裏門はカツトか、或は切の太夫が殿中から續けて語つてゐゐのか、不明瞭である。(四)では、進物、鰌踏、殿中の三段になつてゐる。鰌踏の段とは文使ひのことで、「どぢやう踏む足つき鷺坂伴内」と、字あまりだけに一風變つたフシがついてゐて、伴内がおかるに戯れかゝる件があるところから來た名稱である。「文使ひ」といふ方がいゝ題なので、私はいつも斯く稱してゐるが、義太夫の人達はむしろ「どぢやう踏み」と呼ぶ方が多いかも知れない。こゝでも裏門の段は殿中の段に包括されてゐるのらしい。

扨この表で注意されたいのは(二)に於て見らるゝ如く、三つ目六つ目九つ目は口、切と分かれてゐるのに、大序と五つ目は口、奥となつてゐることである。この場合切とあるべき所が奥になつてゐる段は、つまり鶴ケ岡兜改めと山崎街道二つ玉の比較的輕い語り場(尤も原則としての忠臣藏大序は決して輕くはないが、後世に於ては大序の意義は殆んど喪失されてゐる)であるから、切の太夫と口の太夫とが、顔付けがあまり違はぬことを示してゐる。さういふ時に、切を奥と書くことがあるのである。が更に、もう一つは、切と稱するのは必ず序切、二段目の切、四段目の切に限るのであつて、これ以外は切と云はずに奥と云ふ。立端場の最後の語り場が奥であるといふことがわかる。

こういふ説明になつてくると、「忠臣藏」はあまり適當な例ではなくなつて來る。何となれば「菅原」や「千本櫻」のやうに一曲が全五段に構成されてゐると、各段の切がはつきりするが、相憎く「忠臣藏」は十二冊に書かれてゐるので、曖昧になり勝ちだ。

勿論十二冊でも其實質は五段が基礎で、各段に依て其語り口の風が一定してゐることは何等異なるところは無いのであるが、こゝに一層説明をはつきりさせる爲には十二冊物を一應五段物に還元して見なくてはならない。迂遠なやうだが、敢へてそれを示すと、まづ鶴ケ岡から桃井館までが五段物の大序に相當する。三つ目の殿中刄場が序切で裏門は落合、從つて四つ目の扇ヶ谷の段が二段目の語り場である。五つ目の二つ玉の段が立端場で、六つ目の勘平住家が普通の場合の三段目に當るわけで、一力の掛合と道行を經由して、九つ目の山科閑居の段が四段目に相當する。かくて十段目の天河屋義平の件が五段目である。この分け方に還元して、もう一度前表を吟味されるならば、切と奥の使ひわけが大ぶはつきりして來られると思ふ。

なほ以上述べた他に、口、切を中、切と書くと、口の太夫が大きくなり、切の太夫の顔が下がるといふ方法もある。山科の段の口を中と書いて、相當な腕のある太夫が「雪こかし」の端場をつとめた實例などこれである。前表に就いて、もう一つ注意されたき事は、四つ目の扇ケ谷の段が、いきなり切で始まり、跡として城渡しが附いてゐるか、又は切とも何とも書かずに一人の太夫が語つて城渡しが跡といふ一字で加へられてゐる事で、これは四つ目の扇谷には初めの端場が無く後に城渡しの落合だけのある事を示してゐる。但し、この城渡しといふのは、現在文樂でやる如き、淨瑠璃と云へば「はつたと睨んで」のたつた七文字きりで、あとは凡て由良之助の人形のみの無言の仕草に終始する--義太夫ヌキの人形のいかに間の抜けたものなるかを如實に示す見本の如き--あの霞ケ關の段といふ不思議なものでは無く、九太夫等の評定や館の庭や襖に對する諸士の訣別の情を描いた有名な「御先祖代々我々も代々晝夜つめたる館のうち」と云ふくだりである。

然し、御承知の如く四つ目のはじめの方には、上使の入り込みの前に花籠とい場面がある。芝居では花献上と稱するさうだが滅多に演らないけれども、文樂では重要な語り場として、現在では相當な敏腕の太夫が一人でこの僅かな紙數 枚ほどの語り場を受け持ち、「郷右衞門、力彌も共に御主君の御憤りを察し入り、心外」といふオクリで、鹽谷の家中が悲憤の涙にかきくれてゐるところ迄を語るのが普通である。そして切の太夫は無臺も替つて判官切腹の段といふことになるから、形式上、花籠は近來確かに端場の體裁をとつてゐる。然し、「浮世なれ」といふ淋しい二段目のオクリで出るこの語り場は本來端場では無い。だが凶事の雲のかぶさつた扇ケ谷鹽谷館の陰々たる廣間に、美しき花籠に盛られた「鎌倉山の八重九重いろいろ櫻」のみ徒らに咲きみだれ、人々の憂愁の眉は更に深く打ち沈む一種異様な雰圍氣の漂ひ迷ふ、この花籠の段といふ變つた語り場に就ては、次回に於て些かふれてみたいと思つてゐる。(つゞく)

※

人形芝居雜話 更生閣版 p18 こゝで「端場」といふ言葉を使ひましたが、「端場」とは、一段の纏つた段物の初めの序開きをいふのです。例へばこゝに掲げた口繪の番付の「伊賀越」で大隅太夫が語つてゐる。「岡崎」の前に綾太夫と島太夫とが語るところが「端場」です。この「端場」にも「端場」と「立端場」とがあります。

人形芝居雜話 春陽堂版 p26 こゝで「端場」といふ言葉を使ひましたが、「端場」とは、一段の纏つた段物の初めの序開きをいふのです。例へば、こゝに掲げた第三の番付[御霊文樂座最後の番付]の「付け物」で古靱太夫が語つてゐる、「天網島」の紙屋内の前に靜太夫が語るところが「端場」です。この「端場」にも「端場」と「立端場」とがあります。

人形芝居の研究 p26 こゝで「端場」といふ言葉を使ひましたが、「端場」とは、一段の纏つた段物の初めの序開きをいふのです。例へば、こゝに掲げた第四の番付の「付け物」で、古靱太夫が語つてゐる、「天網島」の紙屋内の前に靜太夫が語るところが「端場」です。この「端場」にも「端場」と「立端場」とがあります。