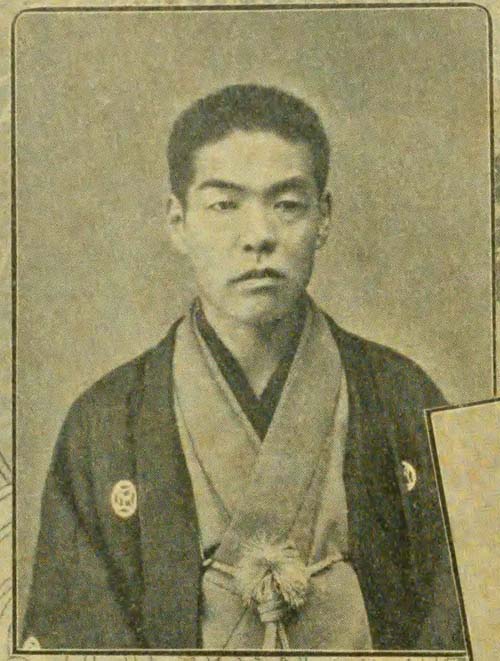

竹本 祖太夫

義太夫曲を聴くもの其好む所種々様々なり、節の美にして艶なるを喜ぶものあり、詞の確にして意気込み強きを愛するものあり、総ての調子爽かに派手なるを把るあり、或は軽く滑稽的なるを望み、又は渋く沈着(おちつき)たるを好むなど一様ならず、斯の種々なる聴客(きゝて)の好みに万辺なく愛嬌を振り蒔きて、百人が百人の喝采を博せんことは如何なる名人にても恐らく克(あた)はざるべし、然れども普通、節の美に艶なるよりは詞の確かにして意気込みに隙間なく克(よく)其の情を語り分るを以て黒人好みの浄瑠璃となすは古来聴巧者(きゝこうしや)の通評なり、竹本祖太夫は蓋し黒人好みに適したるの芸風ならん歟、丈は総じて艶に乏しければ其地合の節、若しくば文弥などのサハリの如きは前受け素人ドウスル連中の喝采を博する能はざるも、其詞の確かに、意気込み手強く、克(よ)く其曲中人物の情を語り分るに於てや宛然(さながら)活劇に接するの思ひあり、然れば其語り物に至つても時代的の大物、若しくは世話物にても幅を要するものは能く丈が語り口に嵌り得べし、義士銘々伝弥作鎌腹の如きは丈が十八番中の最も呼声高き優曲にして、吃又、赤垣、阿漕等も亦前者に劣らざるの旨味あるものなり、丈は先年相生太夫の前に据りて同太夫の美音艶色に彩るに丈が幅に富し厳格の曲調を以てし配合頗るよかりしが、伎芸修業の為めとして本年五月中坂地に帰省し、目下文楽座に出勤して傍々(ます/\)斯芸に手腕を磨きつゝあるは頼母しき次第にして其上達の伎芸を土産に再び上京の好報に接するも蓋し遠きにあらざるべし、且つや丈は初代鶴澤重造といふ斯道名手の家に生まれ其初めて寄席に出でゝ津島太夫の二枚目を語りしは実に丈が七歳、豆太夫と呼ばれたる時なり、後ち古靱太夫に就き転じて呂太夫の門に入り新呂太夫と名乗り去る明治二十年上京し、久しく都下の各席に喝采を博し、昨年中四代目の跡を襲(つぎ)て五代目竹本祖太夫と改名したるが、前述の如く丈は修伎の必要を感じて久々十三年振りにて帰坂なしぬ、嗚呼丈は是れ誠に斯道の龍種、他日伎芸の青雲に駕するの期や刮目して待つ所なり黽(つと)めよや祖太夫

【義太夫雑誌24:11-12評判】