FILE 22

【 岡鬼太郎 義太夫秘訣 】

(2015.09.26掲載)

尾崎紅葉君題字 鏑木清方君画

義太夫秘訣

右田寅彦君序 杉贋阿弥君序 松居松葉君序

序

浄瑠璃の道をたどる者今は多く踏迷へり、されば義太股引の足取に疲れの程もあらはれて一歩一歩進み行く新社会に遠ざかり急に本街道へは出で難し、岡鬼太郎子之を憫み斯道の案内記を著して彼等の為に心の行手を教示すること斯くの如し、竹の下道三筋の川あらぬ方へ転ばぬ先の杖とも見よやこれこの一本

寅彦

安政の大獄、橋本左内幕吏を反詰して曰く、密旨既に密と云ふ、是れ言ふべからざる所以にあらずやと、奇警なる哉言や、予に今友人岡鬼太郎君の新著『義太夫秘訣』を読みて、此人の言を聯想するの甚しき不倫にあらざるを信ず、」幽を闡き玄な鉤る、其事素より難し、而して芸壇に於て特に然りと為す、是れ技芸家自ら其領土の四囲に高壁を築きて、堅く外辺の覬覦を容れざるが故なり、此書題して『秘訣』と云ふ、岡君容易に曲界の高壁を攀ぢて、秘中の秘を爬し、訣中の訣を羅す、恰も嚢の物を探るが如し、アヽ秘も言ふべからざる所以にあらず、訣も語るべからざる所以にあらず、眼の炯、文の暢、予は潔く筆硯を束ねて之を岡君の前に焼棄せん、言者は知らず、知者は言はずとは、老聃が二千年前の格言なり、岡君の戯曲に於けるは、言者にして能く知り、知者にして能く言ふ者、非耶、

毎日新聞楼上に於て贋阿弥

序

われは今の義太夫曲を好むものに非ず、古人に傚ふて股引音楽の罵声を持続せんとするには非るも、其調の簡雅淡素の趣なくして、動もすれば歌曲の温柔なる境を脱するを誇らんとするを憎む。其銀燭の前、翠簾の下一齣二齣を忍び聞くは、今の歌舞伎劇が、故浄瑠璃作者の面目を破壊し、塗抹して残すなきの時に方り、這の楽曲が纔かに古作者の為めに、正当防衛の声を発するを喜ぶと、友人鬼太郎氏が常に我と相伴ふとを以てのみ。鬼太郎氏年少を以て丸本五行本幾千百巻を読破し、大隅、綾瀬、生駒幾十百人の斯道の弾奏者と相知り、みづから唄ひ(われは総ての楽曲を以て、敢て語るべからずといふ)、みづから作る、義太夫百般の事知らざる所無く、究めざる所無し。茲に於てか、われは一齣を聴く毎に、氏に向つて弁難攻撃、其慊らざりし点を挙げて説を求む、氏わが為めに曲説詳論、わが意を得るに至つて休む。想ふにわれ此友莫かつせば、終に此義太夫曲を以て蛇蝎と併視しけん。わが近来に至り、胡兵塞上の悲曲の情に稍似たるものあるを感ずるに至りしもの、洵に此友の賜なり。今此友此曲について思ふ所を述ぶ、其価値の高下わが定むるを要さゞらん。カーライルが所謂『天使の語』として、此楽曲を見ん人にはいふ迄もあらず、わが如き斯曲の門外漢に対しても、其益する所蓋し尠少にあらざるは、わが友の平生に見て疑ふ能はざる所なり

明治三十六年一月松居松葉

義太夫秘訣

東京 岡鬼太郎著

『今の人』は何時の世にも『昔の人』よりは必ず劣れるものゝ様に言倣(いひな)さるゝ慣ながら、諸芸の中(うち)に在りて義太夫節ほど品下り道衰へたるは無しとは、既に百年以前に於て心ある人に歎かれし処なり。『万人の称(たヽへ)よりは一人の笑(わらひ)を恥ぢよ』との俚諺(ことわざ)はあれど、巧者出でて其の根本(もと)に遠(とほざ)かり上手顕はれて却て其の体を失ふに至るは、諸芸大略(おほかた)相同じく、とかくは免れ難き病なるに似たり。道漸く盛んにして自己(おのれ)といふ者にのみ重きをおく人随つて多くなり行き、明治の今となりては義太夫節の流行邦(くに)の隅々にまで及ぼす程に、根本(もと)は揺ぎ体は崩れて其の流行は宛(さなが)ら病ひある者に一時凌ぎの毒薬を盛るが如く、明日をも知れぬ重体に陥らん事は指折る程の近さに迫れり。浄瑠璃とし云へば義太夫節の事と思へる浪華の人すらも、燈火(ともしび)の将に消なんとして纔に輝けるに心を留(と)めず、濫(みだ)りに掻立て/\つ、其の明るきを喜べるは、帯屋の半斎が詞(ことば)も知らぬにや、さりとては余りに淺猿(あさま)し。われ人共に斯道(このみち)を好む者は多少の分別あるべき筈にて、その分別の出し場こそ今此時ならめ。医者の手にかなはぬ病人、燈心尽きし油皿、抑(そ)も己れを何とか為す可き、この書一篇の著いかでかわれらが道楽ならんや。

義太夫節の起原(おこり)などに就ては今更くど/\云ふまじ、小野の通女が十二段より浄瑠璃の名は始まりしが、後世清水理太夫といふ者、宇治嘉太夫が流義の短きを伸ばし井上播磨の長き節を縮めて新たに一流を創め、自ら竹本義太夫と名を改めて、貞享の二年道頓堀に於て操芝居を興行してより、義太夫の名は二百余年を経たる今の世までも伝はれり。然(さ)れば古(いにしへ)よりこの義太夫節といふものを表(おもて)嘉太夫裏(うら)播磨の合(がつ)したるなりとぞ言伝(いひつた)ふ。さて義太夫に竹本豊竹とあるは、初代義太夫の門人にて二代目には兄弟子に当る若太夫といふが、自ら豊竹を名乗りて元禄年中道頓堀に別に操芝居を興行して、竹本とその勢ひを競ぶるに至りしょり終(つい)に両派に分れしにて、世に竹本を西といひ豊竹を東と称へ、双方の座附作者に因て作られし浄瑠璃を西物東物といふ。かくて、寛文年間に竹田近江が創めし機関(からくり)人形も宝永に至りて出雲の為に美事(みごと)となり、道具万端皆漸くに進みければ、義太夫と人形とは全く離れぬ者となりて其の根元(こんげん)の浪華の地には、今も文楽明楽(めいらく)の人形座は大きく建てるに、義太夫と人形とを産みし其の母親は我が子の斃死(のたれじに)せんとするをも知らず顔なる如きこそ無情(うたて)けれ。

義太夫節の芸人と一ト口に云へば唯芸人にて夫れまでなれど、分けて云へば、人形芝居に出勤する者、素浄瑠璃を勤むる者と二種(ふたいろ)ありて、此の中(うち)にまた稽古屋をなす者、芝居の床(ちよぼ)となりて歌舞伎へ出勤する者とあり、項を別ちて徐々(だん/\)と本文(ほんもん)に進行(すヽみゆ)かん。

人形芝居といふもの維新の頃までは東都にも行はれ居りしが、歌舞伎芝居の漸く盛大になるに随ひて廃(すた)れ、此頃に至りては全く其の影を収むる様になりぬ。されど阪地にては今も尚人形の方(かた)歌舞伎よりも進めるが如く、それを見(み)又其の義太夫を聴く人多くあるが故に、芸人の方にも励み出でゝ相応に巧者あり、義太夫の本場らしき躰面は兎に角に保ち居れる事なれば、義太夫の真(しん)の修業所は此処(こヽ)を措いて他に無き様にいひ続けられ、人形芝居にて苦労したる者ならでは斯道(このみち)の芸人にはあらぬなどいふ。一応は道理(もつとも)なれど人形に教へらるる太夫三絃弾(さみせんひき)は、勿論人形使よりも拙きが為にて、義太夫節は決して人形に因て教へらる可きものにあらず。自ら工夫する力の足らぬ者は是非なけれど、院本(まるほん)の意味をよく弁へ、人物の動作(しぐさ)をもよく考へて巧にこれを語りつ弾きつする事のなる者あらば、人形は自然床に支配せらるゝ様になるべし、所詮(しよせん)義太夫と人形とは二種(ふたいろ)の芸の寄合たるに過ぎず。人形が義太夫節の師となる場合もあるべく、義太夫節が人形の師となる場合もあるべく、何(いづ)れが何れに導かるゝと定まりし事はなき筈なり。道は人によつて盛んにもなり衰へもするものなれば、人形の床にて修業するのみが修業にはあらねど、太夫三絃弾(さみせんひき)とも現に巧者は大阪の人形座に集り、拙き者共は人形使よりして叱られ/\稽古するが事実なる今日、外に修業所はなきが如く見ゆるも是非なし。此(こヽ)に於て修業中の者は師匠の下郎(げろう)の如く立働き、師匠出勤の座に随行(したがひゆ)きては、先輩の芸を聴き、追々に覚え追々に教へられ、後(のち)漸く端場を語りつ其処(そこ)を弾きつする芸人となる。故(かるがゆ)ゑに易(やすき)より難(かたき)に入る順序を追ふての稽古には過失(あやまち)なく、手本となすべき良き師も多ければ自然修業の効(こう)も顕はるゝに早く、自己(おのれ)次第にて立派なる芸人にもなり得らるれど、近年は形式のみ昔のまゝに遺り、教ふる者も不信切、習ふ者も不熱心なれば、本場なりと誇れる大阪さへも年を逐ふて斯道(このみち)衰へ行けば、他の国々は尚更の事なり。

人形なしの義太夫節これを素(す)と云ふは、二百年の昔より、人形と義太夫とは相離る可からざる者に極(き)められし為なるが、人形は自分ばかりにては役に立たねど、義太夫の方は独歩(ひとりあるき)の出来る身なれば、早晩(いつしか)人形は置去りにせられて義太夫の後影見送りつゝ、足摺りして泣死(なきじに)に死ぬに至るべし。人形使に比較的名人あつて常に義太夫節の芸人を導き行く中(うち)はともあれ、義太夫の方に若し名人顕はれ、人形は邪魔なり不必要なり、後進の者には別に教へ様ありなんど云ひ出ださば如何に、否、さる名人の迚も顕はる可くもなけれど、人の頭脳(かしら)は日に増し複雑になり行(ゆ)く世に、木偶(でく)の働きを誰か長く満足して歓び見るべき、人形の勢ひを保ち来りしは、人情を誰にも解り易く書きたる院本が早く人形を動かすものに定められしが為なり。然(しか)れども人間の働く歌舞伎芝居の方(はう)漸(やうやく)く進歩し、木偶に人間の打勝つ様にならば其時にこそ人形は滅び、義太夫は一本立となるべけれ。大阪に於ける人形の存在は、偶(たま/\)大阪役者の生地(いくぢ)なきを證するに足るのみにて、決して義太夫節の本場たるを誇るの材料(たね)にはあらざるなり。人形よりは人間の方(かた)、十が十まで巧みならんには、見る物としては歌舞伎芝居喜ばれ、義太夫は単に聴く物として世に残らん、これ当然の事にして、遠からず義太夫界は斯道(しだう)の人の所謂(いはゆる)素浄瑠璃の天下とならんなり。

劇場に出勤して床をつとむる者をチヨボと云ひ、義太夫道にては太(いた)く之を卑む事、人のよく知れる処なるが、満更所由(いはれ)なきにあらず。人形芝居にせよ素浄瑠璃にせよ倶(とも)に義太夫が主(しゆ)なれど、チヨボは演劇(しばゐ)の従(じう)にして、役者の都合に因ては骨を殺(そ)がるゝ事もあり、狂言の工合に因ては肉を取捨てらるゝ事もありて、多くは其の本体を失ふが故にこれを真(しん)の義太夫と見做(みな)さず、芸人をも真の義太夫節の芸人視せざる亦(また)已むを得ぬ訳なるも、芝居へ出勤せし者は一生人形へも素(す)へも加へぬといふは苛酷過ぎたり。昔は昔、同じ芸を以て世に立つ者は斯(かヽ)る窮屈なる規則を設けて、進歩を要する今日の芸界に不自由を感ぜしむ可からず、俳優を助くる必要ある場合には、立派なる芸人をして充分に助けしむるをよしとす。義太夫節が演劇(しばゐ)の奴隷になるとならぬとは一に芸人自身の見識に由る事にて、劇場に於ける義太夫決して不面目のものにはあらず、演劇(えんげき)その物が義太夫の力を仮(か)らざるを得ずとならば、これ即ち義太夫の力の広く大いなるを示すものにあらずや。チヨボに立派なる芸人のなきは、窮屈なる規則がチヨボに立派なる芸人を与へざりしによるのみ、現時(いま)のチヨボは縦令(よし)卑むべき芸人なりとするも、劇場に出勤する事を直ちに卑き業(わざ)となすは誤りなり、しかも目下の義太夫節芸人の多くは、チヨボ芸人とさしたる差異(かはり)もなきをや。

百年以前までは大阪にすら稽古屋といふもの少く、素人浄瑠璃語るは太甚(はなは)だ稀なりしも、天保の末(すゑ)つ方(かた)になりては何の分別もなく無闇矢鱈と唸る人殖ゑて、稽古屋と称(とな)ふる義太夫の師匠は頓(とみ)に数多くなりつ繁昌もしたるなり。今は東京にも此の稽古屋十を以て数ふるに至り、月謝を取る事と浚(さらひ)に銭儲する事とを本業と心得たる師匠の、馬鹿旦那をそやし立つる風(ふう)日に盛んなるは、これ斯道(しだう)の隆盛の兆(てう)の如くにして其の実は然らず、素人義太夫は義太夫を亡(ほろぼ)すバチルスの一種なるを忘るべからず、委(くわし)くは素人の件(くだり)にいふべし。

語る芸人、弾く芸人、引括(ひつくる)めて云へば好きから為(な)る分の事なれど、余程の天才にあらざる限は中年よりの俄稽古にては成功する事難きが事実なり。太夫に云はすれば三絃弾(さみせんひき)は中年よりにてもモノになれど太夫は不可(いけず)と、三絃弾に云はすれば太夫ならば兎に角中年よりにては無理なりと、何れも我が伎(わざ)のみを至り難きものゝ様に云ふ。されば当今とても、年期を入れて芸人になる者は大抵普通教育すら無き文盲の輩(やから)にて、文章の意味を学問の上より会得するは千人に一人にて、義太夫節の師匠代々の言伝(いひつたへ)を折に触れ時に因て告げらるゝに止(とゞ)まれば、一人(にん)誤りを伝ふれば万人皆その誤りを守りて己が発明といふ事薬にしたくもなく、これは名人何某(なにがし)の教へなり、これは誰々の型なりなど、取るにも足ぬ事までを芸人一生の守神と崇め奉り、学者にまれ識者にまれ、素人と名の付く者の云へる事などは頭から斥(しりぞ)けて受付けず。斯る心入れなれば日夜我が語りつ弾きつせる義太夫の文句も分らぬ処だらけなるを、何とも思はず、ヤレ産字ソレ引字と其の本(もと)は忘れて末にのみ走りたる穿鑿をなし、何時の世にも芸人は文盲の金看板を脊負へる事、恥かしき次第ならずや。例に引くも気の毒ながら、先年越路太夫が寺子屋を語り『何とて松のつれ、なかるらん』と切りしを或識者に笑はれ、其後大隅太夫が布引の四を語り『見る人もなくて散りぬる奥山の紅葉は花の錦』と云ひて、貫之の歌をさへ知らぬ恥を吹聴したる事ありき、倶に第一流を以て目さるゝ太夫が既にこれなれば、此等の太夫を神の様に信仰せる第二流以下の者が、途方もなき滑稽を仕出来(しでか)すは無理もなき処といふべし。さればとて学者をして芸人たらしむるなどは迚も行はれざる訳なれば、早くより芸人となりし者は実地の修業の余暇(あいま)には成る可く学者に近(ちかづ)き、切(せめ)て義太夫一通りの文句は覚え置く様にすべし。何の主義何の目的もなくしてヌーツと芸人になるは、これで飯を食はうといふ者や自分天狗の道楽の嵩じたる者等なれば、別に高き考へのあらう様はなけれど、一旦芸人となりし上は、修業し鍛錬し、及ぶ丈けの工夫は自らなさゞる可からず。教へられし事を覚える丈にては迚も教へ人(て)以上に熟達する事は叶はぬが当然にて、芸人として送る長き歳月の間に、身に必要なる事項(ことがら)を多く知りて研究に研究を重ぬる者のみ、誠の道の奥に向つて進む事を得るなれ。一段の浄溜璃如何に巧みに演じ了(をほ)さるゝとも、其中(うち)の和歌一首の意味さへ弁へずしては、心ある者の耳には興さめて唯淺猿(あさまし)く思はるゝなり、芸人たる者は、不鍛錬よりも先づ其道の上に於ける無学を恥ぢよ。

最初主義も目的もなかりし者にても、己(おの)が地位の進むに連れて、名を惜み責任を重んじ、斯道の発達に努むる者稀にはあり、然(しか)れども彼等の多くは堕落せり。年期を入れて人形座へ通ふ初心の者も、修業は片手間にして師匠の気に入る様とばかり心を苦め、客の丁稚となり幇間(たいこ)となり、各方面の引立(ひきたて)によりて少しも早く好き地位に進まんと願へど、其の師匠たる者もこれを悪(あし)き事とは云はず、口の先にて小言は云へど然(さ)ればとて熱心に教へはせず、何(ど)うにかならうと放任(なげやり)になし置き、自分も勝手気儘なる芸を勤めて只管(ひたすら)に聾千人の喝采を得んと励めば、贔屓客は自然聾ばかりと成て碌な注意は与へず、彼方此方(あちこち)引張廻して酒の相手女狂ひの幇間、或は博奕の相手までさするにぞ、飲んで食つて遊んで祝儀にありつく事の気楽さに、卑劣一方となりて本業を内職の様になし、我が芸は聴かすものやら御慈悲に聴いて戴くものやら、それ等は全然(まるで)頭に置かず、面白可笑く他人(ひと)の懐にて日を送るを誠の芸人と心得たれば、稽古屋を始むる者の中(うち)にも、本業の余暇(あいま)にとか又は身心の衰へに床の上の芸の苦き為などいふは至つて少く、稼ぎ場が思はしからぬ故(ゆゑ)旦那連の御機嫌取りが銭にもなり気も楽なりとの廉(かど)を以て、不信切無責任なる教へ方をなすが十中の八九なり。チヨボ語(かたり)も大抵は給金が他の割合によきを考へ出勤し、口から出任(でまか)せ候(そろ)べく候にやつて置けにて済まし居るなり、素浄瑠璃の芸人とても同じく、東京などにては寄席専門に稼ぐ傍ら稽古屋をなし、よき旦那あれば其人の為には稽古を休み席を抜き、何処(いづこ)ともなくお供先に消えて失(なくな)るなどは珍しからず。床に上る際まで博奕などして居ながら、ヤレ本当に聴いて呉る人がないの、入が少いゆゑ気が乗らぬのと自分勝手の熱を吹く事、芸人冥利に尽きし話ならずや。

大阪と云はず東京と云はず、芸人が平素(ひごろ)の行状(おこなひ)は日に増し乱暴なるものとなれり。彼等は身の程も知らずして善き衣(きぬ)を纒ひ美(よ)き味(もの)を食ひ、情人(いろ)の一人にても多からん事をのみ願へば、自然幇間(たいこもち)ともなり男地獄(をぢごく)ともなり、朝寝夜更し酒博奕、良からぬ事は仕放題にて、客の供して行けば先輩の芸をも飲食(のみくひ)しながら聴き流し、師弟の礼も兄弟々子の義も思はねば、楽屋は宛(さなが)らの折助部屋、誰は金持の後家を引掛けて旨くやり居るとか、誰は芸妓(げいしや)を幾人綾なし居るとか、忌はしき話のみし大胡坐(おほあぐら)の傍若無人、芸は下手でも縮緬の座布団敷くを名誉と心得たれば、女太夫の如きは勿論にて、色を売るを以て本業とし、自宅は狼連の集会所の如き有様を呈す。斯る仕宜ゆゑ身のたしなみも大抵の事にては追付かず、口語(くちかたり)までが酷工面(ひどくめん)して絹物を着、真白首(まつしろくび)に塗上げ、床の上よりオツな眼を八方に輝かして、少しにても是れはと思ふ者を看付(みつ)くれば、機(をり)を作り間(ま)を見合はせ、我が講中に引入るゝに力を尽し、時と場合と相手に因ては、手拭一筋の散財ぐらゐは此方(こつち)からして口を切る。大阪にても女太夫は皆素浄瑠璃を語る事ながら、人数(にんず)ばかり多く出でゝ首の陳列会を開くに斉しければ、聴く人の量見も東京と異るなく、女が美(よ)くて綺麗な声さへ出れば大(おほ)人気なるが、祝儀を五銭十銭と床に上ぐる大阪風は、流石に東京までは侵入し来らず、賎き点にて違ふ処は爰等(こヽら)位なるべし。

芸人に芸の好嫌ありといふは可怪(をかし)き様なれども、これは全くあり、しかも好きなるは稀にて九分通りは嫌ひなり。男女とも、何時か芸人にはなつて見しものゝさて毎日銭の為に稼ぐかと思へば面白き事は露ばかりもなく、早く勤めて早く遊びたく、それには家業を怠けて居ても飯の食へる法を工夫せねばならず、終に幇間(たいこもち)ともなり売淫(ぢごく)ともなる。随つて相互(たがひ)の間に芸の研究をする必要もなく、飲食(のみくひ)の交際(つきあひ)にばかり仲間らしき事して居れば、組合ありても名のみにて実(じつ)は挙らず、清貧に甘んじ芸に心を尽す者なんどの偶(たま)にあれば、出来損(できそくなひ)と笑ひ阿房と罵り、欲一方に凝固(こりかたま)れど、素(もと)より量見違ひの者共なれば、悪銭身に付かずして身代の肥ゆるにてもなく、最後には人の情に葬式出して貰ふと倶に、名も埋もれて後に残るは借金と悪評とばかり。斯くては、芸の為に生きて居たるにてもなく、欲の為に芸を忽(おろそか)にしたるでもなく、五十年の一期は世間より笑はるゝ種に空しく続けし息の固りに過ぎず、情なき身といふべきなり。

人爵の重んぜらるゝ世なれば、満更無理とは思はねど、己(おのれ)が芸の進まざるには気付かず、義理づくにてか、師弟の関係にてか、金づくにてか、何とかして古人のよき名を襲ぎ、われは何代目なりなど誇りたがるは、実に不量見の至りなり。不相応なる名を襲げば名負けして大抵の芸は有(もち)ながらまだ至らぬと笑はれ、負はでもの重き責(せめ)を故(ことさ)らに負ひし揚句は、徒に古人の名を下(くだ)し辱しむるに止(とゞ)まり、何代目の肩書何の役にも立たず。公侯伯子男の肩書には重宝なる金といふ代物も伴へど、一太夫が五太夫七太夫に出世すればとて何処から扶持が出やうて?はなし、名前のお蔭に上席に坐り或は多少の給金の増しはあるとも、芸が以前通りならば恥かしからずや。日本一の古名人の名を襲ぎても、われより上手の者のわが次席(した)に在らば、日本一の名は第二流の名に下落せし者と極(きま)るばかり、決して相続者の地位は上(のぼ)らざるなり、己(おの)が芸さへ立派ならば竹本無名(なヽし)太夫といはんも鶴沢下凡助(へぼすけ)と名乗らんも何恥かしき事のあるべき、無名太夫はこれ名有る太夫の看板となり、下凡助は頓(やが)て上手の芳しき名と世に匂ふべし。今の世に濫に古人の大名(たいめい)を相続する者に碌な者はなし、大なる名をつがんとするは至らぬ芸を晦(くろ)めんとするの手段に外ならず、我芸に自ら信ずる処あらば何故(なにゆゑ)に自身其の名の初代となり、後人をして其(そ)を仰ぎ慕はしめざる、名のみ替えたがる芸人は自己(おのれ)に所信なきを白状する痴漢(うつけもの)と断言するに憚らず、改名は師匠又は兄弟子等の名跡の絶えなんとするに際し、衆望を以て襲がせらるゝ時に限るべし、親兄の有(もの)なりとも、芸を以て襲ぐ可き名なりせば濫りにつぐまじきものぞ、親兄の名を他人に渡すよりも、濫りに襲名して汚す不孝は却て大いなるを知れかし。

人形にも素浄瑠璃にもチヨボにもあらずして義太夫を色物の寄席に語るがあり。これは東京に多く行はるゝ処にして、色物とは音曲落語等をいふ、即ちその諸種(いろ/\)の芸人の中(うち)に交り義太夫を演ずるにて、勿論素浄瑠璃には相違なきも、普通所謂素浄瑠璃とて義太夫ばかりにて一座を組める者の中に数ふべくもあらず、随つて義太夫仲間の制裁も或る度合までは受くる事なく、前年大阪へ行きし鯉之助の如き、色物に在る頃は柳子太夫とて太夫を名乗り、凛々(りヽ)しき相貌(かほつき)と散髪(ざんぎり)とは其名と倶に彼(かれ)の男か將(は)た女かを多くの人に疑はしめたりき。此の如く仲間外れの色物義太夫より鯉之助は出(いだ)したれど、斯(こ)は稀有の事にして大抵は仲間外れは外れ丈けの芸人なる而已(のみ)、猿芝居洋犬(かめ)芝居のチヨボを語る義太夫、門附(かどづけ)の義太夫などとさして異れる点もなし。さて東京には右の如く一種の義太夫ある代りに大阪にては俄に附属したる一種の芸人あり、楽屋にて三絃(さみせん)弾く者も舞台に出づる俄師も皆斯道(このみち)の素人とは云ひ得られぬ業躰にてありながら、其の拙(まづ)さ加減は大凡(おほよそ)東京の色物義太夫と伯仲せり。大阪名物の鶴家団十郎の一座が東京に来りし時は、産字を云ひ得る者唯一人、伎も義太夫も宝楽一座に劣りしより察する時は、俄の義太夫は宝楽等を最(さい)とすべくや、さすれば大阪に在つては是も仲間外れの義太夫なる可し。

近来幼き者に語らす事流行(はやり)の様になり、東京にも幾人か顕れたれど斯は甚だ良からぬ事なり、幼者(えうしや)に稽古さすさへ如何と思ふもの、況(まし)てやその怪気(あやしげ)なる芸を売物にすること、殆ど不具(かたは)の哀れむべきを観覧物(みせもの)にするに斉しく、無残至極と云ふべし。それも、聴く人に愉快を感ぜしむるとならばまだしも、声曲の中に在つて特(こと)に大いなる声を要する義太夫をば、金切声にて呻(うめ)くを聞く時は、鬼畜の如き者は知らず、普通の人は其の痛々しさに堪えざるなり。可愛らしといふ点を売物にすべく考へて少しも其の残酷なるに思及(おもひおよ)ぼさぬ芸人等は兎も角も、衛生の上より又風紀の上より観て、幼者の演芸は其筋よりして嚴重の取締あらん事を望む。此の制の出づる由(よし)は再三耳にしたれど、豆の如き小芸人(こげいにん)は見台の彼方(あなた)に見えつ隠れつ、今も尚各処の寄席に苦痛の声を振絞りつゝあり、教ふる人、聴く人、倶に如何ばかり酷(むご)き心を有(も)てる。

人形芝居、寄席など何れも下手を加ふる事を何とも思はず、無理からに語場(かたりば)を与ふる為、前の方は聞辛き浄瑠璃のみ続き、早く行きし客は辛抱しかぬる様になるを芸人も興行人も知りながら、さて下手を出す方は止めにもせず、拙(まづ)くとも短くさへあらば好からんと手前勝手(がつて)に理屈を付けて、人数を多く出(いだ)すにぞ、終には客も賢くなりて迂架(うか)とは早く行かず、時を考へ遅く出掛くる故に早く上(あが)る者は張合もなく、特(こと)には纏めて何処までと勤むるにもあらねば、よい加減に演(し)て了ひ、それが癖となりて終には修業の為とは思はで、給金取る代り斯様(こん)な目にも遭はさるゝと飛んだ量見違ひをも起すなり。床に上りて芸を演ずるはこれ/\の位置以上とか制限をつけなば、早く給金の取れぬ為に不熱心の者は指を染めず、さすれば頭数のみ無闇に殖る憂も失せ、口語(くちかたり)より切語(きりかたり)に至る迄一座の小人数が充分に演ずる事となりて自然各自(めい/\)の修業となり、客はまた可なりの伎倆(うで)の者ばかりを聴く事とて一人(にん)の芸の長きに倦まず、早くより誥掛くる様にもなる。斯くならば口語にも用ひられぬ者共は漸く口語となるをさへ楽みとなして熱心に修業し、一日も早く客の前に充分(たつぷり)聴かす身にならんを願ふは必定なり、当今の如く人数を多くして持余しの芸人を無理捌きに捌きながら、それを客ありてこその慈悲とは思はず、却て料を高く取るとは彼等の無法も極まれりといふべし。近年大阪の人形芝居が幾種(いくいろ)も出し物を並ぶるは、出し場を望む者の多きと、通し物にて序や二段目あたりを下らぬ芸人に語らるゝを客の恐るゝとに因る。同じ端場にても上手が語れば面白きものなれど、人の為に語場(かたりば)を設くる如く端場を用ひられては、通し物を客の喜ばぬは当然なる上に搗(かて)て加へて、少し物になれる太夫等は皆眼目(めぬき)の処ばかり語りたがり、如何なる個所にても伎倆(うで)次第演(し)活(いか)して見せんなどとは少しも思はぬが故に、割合に軽(かろ)き処は下手連の玩弄(おもちや)となり、さらぬ処は己惚連に扱(いぢ)り廻され、何処も此処も総崩れに崩れて、果は上手は上手の害を伝へ下手は下手の毒を貽(のこ)す事、所謂蛙の行列にて行末の危さ此上なし、一座を統(す)ぶる者や興行を司どる者やは宜しく此に留意すべし。

素人にて義太夫語る者の昔には最(い)と尠(すくな)かりし由は前にも云ひし如くなるが、聴くを好む人は何時か聴くのみにては慊(あきた)らずして、斯道(このみち)の広く行はるゝに連れ漸くに多くなりし所謂素人義太夫、旦那が帳場格子の内に『顕はれ出でたる武智光秀』を語れば、丁稚は使ひの途中に『そりや聞えませぬ』と唸る。初めは耳に聞覚えの口癖浄瑠璃も嵩じては、己(おれ)も何太夫の様に演(や)つて見たいの熱高ぶりてトゞの誥りが稽古屋入り、他の頭痛は此方の疝癪にも障らねば我と我手の脈を取るにも及ばずして、四隣(あたり)関(かま)はぬ大声高声、誠に物は入りにけるの送りさへ書附に仕切判(しきりばん)捺す大(おほ)お荷物、中には建続ける家蔵(いへくら)をも唸り飛ばして床本と心中男の名は立てど、さて其の道行にはチヤリ場も交りて末代までのお笑ひ草、それも好きの道に迷ふとあれば各自(めい/\)の勝手ながら、異見も何も要つたものかはの蔵人鶏(くらんどとり)のなくまで、亡なられた親父が元服して泣きしみづいて夜徹しのお説法があらうとまゝ、いつかな変ぜぬ勇気の顔色(がんしよく)と力み返るに至つては、余りに褒めた業(わざ)にはあらず。然(さ)れども爰は諌言の場合ならねば、素人の有様これより一々物語らん。

酒は飲まず、女狂ひ一ッ為(せ)うではなし、物見遊山も始終は難し、人間何か楽みのなくてはと稽古するあり、声を出だすは躰の薬、年が年中青い顔して医者様の御奉公為(せ)うよりは、痰切りの練薬(ねりやく)かズボウトウ舐(しやぶ)る外に薬知らずで一生が楽める面白さ、同じ金捨てるならばこれと稽古するあり、さても黒人(くろうと)は不器用よ、われこそと稽古するあり、人さま/\の量見には道理(もつとも)もあり凄まじいもある事ながら、煎(せんじ)誥(つ)むれば嫌ひならぬが皆(みん)な基(もと)なり。然(しか)るにそれが劫を経れば、義太夫習ひし為ばかりに、其処の温習(さらひ)此処の催しと駈歩きて家業を怠り、酒は飲み覚える女狂ひは習ふ、朝寝夜更しに躰を害(そこ)ね、それで天晴れ上達為(せ)うかなれば中々に然(さ)うは行かず、自分ばかりは名人上手の心算(つもり)にても高が素人、聴く人が聴けば芸人の口語(くちかたり)ほどもなき鼻唄と、飛んだ恥掻き道楽に無駄な汗のかき捨て、兎角これの多きは歎かはしき次第にこそ。

士農工商の何れは措き、身分に連(つ)るゝ量見方(りようけんかた)の違(ちがひ)を云はんに、昔が今に至るまで、文字ある人は相応に文章の上に就ての理屈を云ひ、宜(よ)き事を覚るもあれど、太功記の十次郎をば武士なり若武者なりとばかり考へて、尼ヶ崎に二人光秀を出だしなどする患(うれひ)あり。聴き巧者の耳学問連は、此処の節廻しは誰の型彼処(かしこ)の語方(いひかた)は某(それ)の工夫と、善悪無差別聴取(きヽとり)法問(はふもん)空談義(からだんぎ)、途方もなき邪道に踏込む虞あり。生れしまゝの量見無しは右へも左へも往き次第の長所(とりえ)はあれど、これは又教へ人(て)次第刺身にも骨はある様に覚えて埒明かず、いかにとも師匠の苦労は絶えぬ事、何芸も同(おなじ)といふが中にも取分けて斯道(このみち)なり。

古への稽古は、先づ声を練らせ、それより愈々床本の一字一句を教ふる様になれば、道行より景事節事を篤と会得させて後に段物に掛る、これ節の名をも段々に知らしめんとての師匠の心入れなり。然るに当節の弟子は万事に我意のみ強く、弟子入持つて行けばもう旦那筋と思ひて弟子とは少しも思ひ居らねば、端場からと師匠が云ひても取合はず、我が声の何(ど)の様なるかさへ聴定めても貰はぬ前から弟子の方よりアレコレと大物の註文。さるからに張扇などにて教へんとする者の方へは誰も入門せず、始めて語(い)つて見る日から音(ね)のよい三絃(さみせん)にてお傅(もり)して貰はねば稽古の効(かひ)なしと口+昏(ほざ)き、一稽古終る頃には此の三段目は先づ何処其処が難しいとか、この世話物は語(かた)つてゐても楽なとか、御大層(ごたいさう)なる通(つう)を並べ、追々馴染になる時は取り処もなき理屈を吐きて師匠と議論し、相手がよい加減にして置けば我が言分にこそ理はありけれと鼻蠢(うごめ)かして、其日よりは一流の節を始むる無法。随つて一段終ればそれを充分に固めんとはせず、追駈け追駈け撰取(よりど)り見取りに習ふ跡から先(せん)のはぐらつき、温習(さらひ)前には再び新客な脇徳とて塗加な案じ滋ぽじ乙りうくちな規に習ふが如き手間を掛くるのみか、憗(なまじ)ひうろ覚えの自己流に口馴れたれば処によりては新規よりも覚え難く、終にはこれで可(よい)にして置かうといふ様なる怪しきものを、高き処に推上(おしあが)りて多くの人に聴かすとは、われは素より師匠にまで赤恥かゝす道理なり。誠好きの道に遊び楽み、誠の芸の筋道をも窺はんとならば、第一によき師匠を択びて弟子入なし、縦令(よしや)我が身分は如何ばかり尊く、師匠の為には大切なる旦那筋なりとも、道の上には弟子たるに相違なければ、稽古に関する折柄には行儀作法を正しくして師弟の礼を重んじ、さて、斯(か)くしつゝ声の皮の剥(む)くるまでは軽(かろ)き端場など習ひ、それを誠の声の出づる様繰返し/\幾度となく語りて、直しても貰ひ自分も考へ、言廻しを大抵は覚えたる後に於て長短序破急の程をよく会得し、一段に兎も角も纒まりなばそれを出精して充分に馴らして忘れざる様間(あひ)近く復習(さら)ふべし。芸人とても斯くせでは確(しか)と覚ゆる事難かるもの、況(まし)てや素人の身には尚更の事なり、何時までか埒明かずして一ッ事繰返すは、同一物(おなじもの)を長く稽古する人には却てなく、先のみ急ぎて跡戻りする人に限る。油断すれば跡戻りすとの戒めは、坂に押掛かりし車の場合、平地(ひらぢ)の易きを歩む中も、稽古は砂原を行く覚悟肝要なり、急ぎて踏めば進む事早きに似ながら、力を費す事多きだけ跡戻りも亦随つて多きもの

古歌(ふるきうた)に『来ぬは上(じやう)折々来るは中の弟子毎日来るは下々の下の弟子』と、これ稽古屋通ひに要らぬ精根を尽くす人の多きを嘲りし興歌(ざれうた)なり。されども身既に其の渦中に投じなば早やそれ迄、稽古は前にも云へる如く熱心に励み、身心の楽みなるを怠る可からず、中には、慰みの稽古なり芸人にならうではなし人に聴いて貰はうの心願ではなしと、好き勝手に稽古する人あり、大いなる履違へといふべし。誠の事を知らで済むものならば多少の暇を費して師に就くには及ぶまじ、苦心して物そのものを覚ゆるが楽みなるなり、手爾波も合はぬ歌俳詣を書き散らして、不羈自由に心を行(や)ると風雅めかすとも、心の慰みにはなる可きも誰かこれを歌俳諸に慰むといはんや、業(げふ)を忘れ用を舎(す)てなどするをこそ稽古する身に要なき事とも苦の種とも云ふべけれ、急(せ)かず焦慮(あせ)らず程々に思を潜(ひそ)め業(わざ)に励み、誠の味ひを知るを得ば、一段の浄瑠璃これ百年の慰みなり。然(さ)るを得手勝手に屁理屈付けて、数の上(あが)るを喜び、何太夫の何を聴きしに中々面白きものなり、今度はあれにせんなどゝ、幾十年の修業に因て漸く人に面白かる様語り得られし浄瑠璃を聴くと直ぐ、誰が語りても其の通り面白かるべきものゝ様にいふ人は、身の程知らぬ大痴漢(おほたわけ)なり。一ノ谷の陣屋も下手に語れば馬鹿々々しく、組打も上手に語れば涙を落さすに足るを思はゞ、憶面もなき出過ぎは云へぬ義理なれど、義太夫天狗とて、素人天狗のいろ/\の中にも斯道(このみち)の天狗は格別の魔物なれば、、此の解り切つたる道理が容易に解らず、物凄じき註文を仕掛くれば、芸人の件(くだり)に云へりし如くの師匠も師匠、金貰へば胡坐かいて稽古する弟子にも小言は云はず、寝転びて順番を待つ弟子にも悪い顔は見せず、われから弟子の幇間(たいこもち)する気なれば見識などは勿論にて、それが宜しいか、貴下(あなた)にはよう御座りませう、これが宣いとか、難しい世話なれど旦那の其の美(うつくし)いお声ならばと、馬鹿をそゝり上げて天晴れの金箔附とし、あれよしこれよしと註文に応じ、他の師匠へ行かすまじと只管(ひたすら)に機嫌取りに骨を折るにつけては、多くの註文の中(うち)には自分の知らぬものもあれど、知らぬでは人気にも障るとて、宜しう御坐ります、今日は先のを復習(さら)ふて明日からとか明後日からとか間に合ひを云ひ置き、其のあとにて仲間へ駈附け一段落チヨコ/\と習ひ帰り、而(そ)してこれは誰の型なりなどよい加減の勿躰つけて、右から左へ自分さへ会得(のみこみ)切れぬ浄瑠璃を教へつゝ、何うやら斯うやら終に一段のお茶を濁すは無理に褒めて器用とも云はんが、この後如何に暇はあるとも更に篤(とつく)りと覚え置かうとはせず、間に合せ稽古の儘にて済ませ、若し又仲間が習ひに来ればこれを伝へ豪(えら)い顔して礼云はすは、実に大胆不敵の次第にして、斯る魂胆をも知らぬ弟子は怪気(あやしげ)なるを覚えて、己(おれ)の何々は誰の型と師匠の云ひし出鱈目を真にして受売吹聴芸自慢、師弟五分々々の軽業は、嬰児(あかご)の傅(もり)を狂人(きちがひ)がするよりも尚冷汗物なり。されば昔の人も『安き師匠へは安き弟子が行く』とは云ひき、月謝の高きばかりが良き師にはあらねど、憗(なまじ)ひの師匠に就て筋も立たぬ稽古せんは独りして出放題を風呂の隅に唸るに如ずと悟りて、師はよく/\最初に吟味すべき事ぞかし。上達して後は更によい師に就かんといふは、手前染めの黒の帛(きれ)を紺屋へ遣りて京紅に染上げさせんとするに同じ、既に襯染(したぞめ)を誤れるからは最初の色を一旦抜去りし後(のち)ならでは叶はぬ事なり。

寄進浄瑠璃とて身銭切つて会を催せしは昔の噂、今は碌でもなき道楽芸を聴かさうとて素人の癖に絃代(いとだい)払ふをすら惜み、態々鑑札受けて義人の資格を作り寄席などへ押出(おしいだ)し、木戸銭取る旦那あれば、鑑札はなし費用(いりよう)は吐出したくなしの吝嗇(りんしよく)から、木戸銭は取り得ぬ御規則を潜(くゞ)りて下足料何銭と取る芸妓(げいしや)あり、何れも其の賎さいふ迄もなく、これ等は素人の風上にも置かれぬ義太夫界の面汚しなるが、考へて見れば、銭は惜し罪は作りたしの妄念凝(こ)つて世の物好を悩ます丈にて、寧(むし)ろ不便なる処もあるなり。さて斯る大会や各所の温習会(さらひ)やへ出る天狗、語らぬが一の当りといふ金言を知らねば、今日こそと競ふて仰々しき物を出し、語り物に差合ひありても互に一歩を譲らず、出端(では)も他流試合となればよき頃を狙ひ居て上手に先へ出らるるを恐れず、詮ずる所は笑はれうと蔑(くさ)されうとそれは二の次、無理無躰に一人にても多くに聴かせんずるの大望は、俗物普通の人情と云はゞ云ふべきものゝ、おのれを知らず敵を知らぬ猪武者の働き間違ひにも手柄にはならず。斯くの場合には一躰三絃弾く師匠などがそれ/\差配すべきなれど、毎日教ふる師匠ならば弟子の気を害(そこ)ねまじと弟子の尻押して倶に非理を言募るとか、雇はれの三絃弾ならば無責任に構へて高処(たかみ)の見物するとか、何れにも役には立たず、打合せはありてもなきが如く、楽屋には膨ッ面を押並べて苦情百出、随つて覚えのある人は何うでもよしと飛上りてサラ/\と済ます其の小気転(こぎてん)の後(あと)へ、漸く他(はた)を納め付けての駄物を出せば、聴衆(きヽて)の褒めやう筈はなく、降床(をり)てからは尚不平、終には日頃の懇意をも一段が縁切りの愛想尽(づか)しとなる事あり。我が師匠方の月次の温習会(さらひ)などならば此の如きの混雑騒動も起らねど、大会(おほざらひ)等にて他連の人々来る時は、さる不外聞のなからん様主人役の者共は万事差控えて客分の折合を謀り、又他連へ客に行く時は客の品格を保ちて主人が煩ひの少からん様と努むるは、当(まさ)に尽すべき義務なるを忘る可からず。多勢聯合の大会(たいくわい)などは尚の事互の礼義を重んじ高慢を慎み、人数を見て語り方を斟酌し、執念(しうね)き語り様をなすまじき事人に悪口(あくこう)されぬ第一義なり。重役(おもやく)の者ありて何事をも指図する会ならば知らず、各自(めい/\)天狗の寄合席(よりあひば)へ出づる時は、語物(だしもの)は前後に似寄らぬを択び、時代の次には世話、愁(うれひ)の後(のち)には修羅かチヤリを出すがよし、人をも引立て自身も引立つものなれど、此頃の様に何の心得もなく、一個月(ひとつき)にて一段上げし語り物が三つ四つも出来ると早や、押掛け客に何処へでも行き、独浄瑠璃語る気になりてよい汐時を奪取(ばひと)るが最後、ヘト/\になる迄長々と唸りて楽屋を怒らせ聴衆(まへ)を倦ましむるは、当人の不心得勿論なるものから、予々(かね/\)苦い事どころか教へ置く可き筈の廉々(かど/\)をも云はぬ師匠の罪、亦決して軽しとせず。

熱心にさへ習へばそれでよしと云ふ訳にはあらず、呑込まぬ事はよく尋ね置くが弟子の一ツの修業、問はれし事は外々の先輩に教へを乞ひてなりと信切に弟子に伝ふるが師匠の務。現に或有名なる太夫の弟子にて、義太夫を始めてより茲に七年、日吉の三の切一段を習ひ通して未だ何も外の物を習はず、研究に研究を重ねしがあり、身分は魚屋にて文章の意義さへ碌に弁へぬ者なりしが、良き師匠を尋ねては此の三の切に一心を注ぎける結果、頓(やが)ては師をも凌がんず此の一段の巧者となり、何れの会へ出づるも他を知らねば一ツ物を語りて又かとは云はるれど、素人には稀有の芸とて必ず一座中第一の誉を得るにぞ、一段知つて居れば沢山なりと云ふ素顔殆ど達して、魚屋太夫今は漸く得意の色ありとぞ。余(あまり)に極端には相違なけれど、あれもこれもと摘散(つまみち)らす人々と比べて如何ぞや、我が力の限りは奥に向つて進まんの心掛けこそあらまほしけれ。さて爰に亦一(いつ)の話柄(はなし)あり、或る怪き師に就きて二三段習ひしといふ男の、その後然るべき太夫の許へ入門して、一ッニッは覚え居れば先づ復習(さら)つて見て下されとあるに、覚束なしとは思ひつゝもとかく伎倆(うでまへ)の知れぬ相手なれば、太夫は大事取つて控へ、三絃に打粉(うちこ)打ちながら、送りを付けませうかと尋ねしに、その男左の手を突出して、それでは願ひませうと云ひたるは、義太夫の如何なる個所を送りと云ふか知らず、折しも太夫の附けゐたる打粉をオクリといふものと推せしなるが、語る可き身の打粉附けて何にかなすべき、聞馴れぬ詞に狼狽へしこそ気の毒なれと、その太夫後(のち)に密(ひそか)に人に語り、これにつけても弟子には信切に教ふべき事ぞ、何処(いづこ)にて師匠の恥を曝さんも知れずと云ひしは可笑き事の様なれども、右の弟子と相距(あひさ)る遠(とほか)らぬ人の最(い)と多きぞ腹筋なる。

芸を研く事の上にも右の如く充分の注意を要すると同時に、自身の品格といふ事も亦大切にせざる可からず。芸人となりても芸人の品格は、なくて叶はぬ者なれば、別に家業を有(も)てる素人は尚の事、稽古するにも床に上るにも卑き挙動(ふるまひ)のなからん様注意するが肝要なり、稽古の折は師に対するの礼を尽し、語るにも弾くにも品よくとのみ心掛け、床に上る機(をり)あらば其時は楽屋に於ての起居(たちゐ)にも決して下品のことをなすまじきもの。当今の素人を見るに、師匠の宅へ行くを遊び仲間の方へなど行く様に心得、順の来るまでは胡坐寝転びの不躰裁(ぶざま)をなして憚らず、今日復習(さら)ふ処を一遍下復習(したざらひ)して置かうでもなく、類は友なる相弟子と女の話し仲間の悪評、太甚(はなはだ)しきは師匠が見ぬ顔せるを幸ひ碁将棋骨牌(かるた)腕押脛押(すねおし)、庭へ飛出し棒押までして騒散らし、又間には茶菓子を買ひ酒を買ひて稽古の後に遊び会を催し、高声(たかごゑ)雑談(ざふだん)に他(はた)の稽古の妨げとなるを思はず。温習会(さらひ)などの折には衣紋シヤナ/\と芸人を気取りて楽屋入りし、立膝胡坐に不行儀を極めつゝ、床に在る者の芸を譏り、玉子が失(なくな)つたとか弁当が未だ来ぬとか卑(さもし)き争ひに混雑し、或時は前へ廻りて悪褒め附景気(つけヾいき)に客を浮かすなど、苦々しき事を散々にして偖(さて)自己(おのれ)が床に上る時は、天晴れ一廉(かど)の太夫めかして肩衣袴も仰々しく扮装(いでた)ち、本に向つて九字を切り襟を直し身を揺り、あらぬ処に伸上るやら手掌を叩くやら、強て余裕のある態(さま)を見せて巧者がる賤しさ。されば自然に義太夫其の物までを下卑たる芸の様に多くの人に思はすは、自身の恥は未矣(まだしも)斯道(このみち)を汚すの罪実(まこと)に大いなりといふ可し。縦令(たとへ)身は賎き活計(くちすぎ)すとも、床の上下(うへした)に於ける品格に賤むべき廉(かど)なくば素人義太夫として誰が目にも奥床しく、斯る心入れの人にしあらば自然に芸も卑しからずして、拙きも然(さ)までは耳立たぬ様にもなれど、如何程身柄あり財産ある人なりとて始終の行儀悪(あし)く忌味の見ゆる時は、唯只苦々しうのみ聞えて折角の芸の味(あじは)ひもさまでならぬ様思はるゝものなり。素人の常として動(やヽ)もすれば黒ツぽがり、芸人の真似ばかり為(し)たがるは不量見の行止(ゆきどま)り、味噌の味噌臭きは当然と云はゞ云へ、芸人すら芸人染(じ)みたるは余り嬉しからぬものなれば、高き考へなんど薬にしたくもなき凡庸(かいなで)の芸人共の芸人臭きは、即ち良からぬ芸人根性が常に躰の上に顕はれ居る故と思ひ、素人たる者は忘れても黒人がりし真似をなすべからず。飽くまでも品格よく演ずる義太夫こそ芸人の手本ともなれ、黄白(きんぎん)の為には腰を屈(を)るを常とせる芸人をして、品性高く美き伎(わざ)を覚るやうなさしむるは、素人連の務めといふ事決して無理押付の言(ことば)にはあらざるを信ず、素人一名旦那連とも云はるゝを思へかし、当今の素人連の人々よ。

天狗が嵩じて芸人となる者あり、活計(くちすぎ)の為に已む方なくてなる者あり、原因に変りはあれども、此の素人出の芸人には往(ま)々よきがありたり、所謂金に飽かして修業せる結果には相違なきも、近頃は斯る人稀にして却て芸人上りが素人の仲間に入り、格別の事もなき伎倆(うで)を揮舞(ふりまは)して跋扈する有様、素人が修業の程もこれにて知らる。往昔(むかし)難波の座摩稲荷おはつ天神の社内に稽古場ありて、芸人にならんと望む者を養ひしといふ頃は諸事(もろ/\)の掟も堅かりしかど、今は少しの手蔓と金蔓とさへあればひよろ/\と芸人の仲間に入り、何の何某と凄じの名を名乗りつゝ何うやら身過(みすぎ)世過のなるほどに漕附くれば、押せ/\の傍(はた)は勿論似た者揃ひ、根生ひの芸人飛入りの芸人寄つて集(たか)つて義太夫を滅茶苦茶になし、偖(さて)こそ此頃の衰微、歎きても尚余りあり。

大阪と云はず東京と云はず、近年素人連の殖ゑたるは著るく、これ義太夫の繁昌といふ人多けれど、甚しき誤謬(あやまり)にして、此の素人連が斯道(しだう)に尠からぬ害毒を流しつゝあるなり。其の故如何となれば、久しき以前までは、自己(おのれ)が稽古にてもせんと思ふ程の好者(すきもの)は常に然(しか)るべき芸人の演芸を熱心に聴き、参考になしたるものにて、まだ/\越路太夫売出し当時までは、上手が得意の物を出(いだ)す毎に我が手本にせんと押掛くる人多く、客留(きゃくどめ)の場合に入り後(をく)れたる者などは、如何なる窮屈を忍びても少しなりと聴かんと焦慮(あせ)り、巧者の芸人が何ぞの会に出席する時の如き、寒の夜半(よなか)の雪降りに傘引担げ檐先(のきさき)に立尽しつゝも、尚其の妙所を聴かんと力(つと)めし特志家もありけるが、昨今に至りては東西両地とも我慢一方の素人多くなり、イヤ彼(あ)の男の九段目も聴き飽きた、アヽ又彼奴(あいつ)の帯屋か、何(なに)日向島、ドツとせぬ浄瑠璃さ、伊勢物語か下らぬ作だなどゝ、何も彼も頭から蔑(けな)して玉石混淆、芸人を笑ひ作者を罵りて他山の石の理を曉(さと)らず、己(おれ)には己の分別あり工夫あり、己が演(や)れば彼様(あヽ)でなし然(さ)うは語(い)はずと高慢を並べながら、自分は院本(まるほん)の生躰(しやうたい)を知らず一段の文章の意義を弁へず、何れの太夫は如何に語り活かすか殺すか、誰は何う弾き活かすか殺すか、吾(われ)独(ひとり)は天眼通(てんがんつう)ある量見なれども固(もと)より批評の根底怪ければ、何を耳に入れても木耳(きくらげ)に微(そよ)吹く風。斯る躰(てい)にて無我夢中に自儘の稽古し抽斗違(ひきだしちがひ)の工夫をなせば、心ある師匠はお相手が為(し)切れずして、助からぬ病人には毒でも関(かま)はぬ、仏の望みに任せるが功徳と匙を投ぐるに得たり賢し、豪(えら)きは自分、拙(まづ)きは他人、近年巧い奴は御座らぬと脂下(やにさが)つての大通(だいつう)に遭ひては、野幇間(のだいこ)半分の師匠のみ繁昌して、聴かせるが専門の太夫三絃弾(さみせん)は皆乱離骨灰(らりこつぱい)。仍(そこ)で素人の殖るは聴くが好きの客を減らす事となり、尚其上に見当違ひの評を振撒けば、多少其の道の心得ある人のいふ事満更でもあるまじと、右の厄介者に輪を掛けし聾連の一粒撰(ひとつぶえり)は成る程と雷同して、毒流しの手伝ひを知らず識らずの裏(うち)になすは、馬鹿らしくも怖ろしく、自然見識あり気骨ある者は世に捨てられて声を潜め、没分暁漢(わからずや)なる素人達の気を取るに長じたる芸人の、自(おのづ)と先輩を凌ぎて斯界(しかい)に暴悪を擅まにするに至る。即ち現今の如き無智文盲強情我慢の素人連の一雨毎に増加するは、義太夫の衰亡を速ならしむるに止まる。芸人にも素人にも識者達人寥々たる世に受くまじき恥辱を受けながら、独り自ら清うせる少数の真正(まこと)の芸者こそ尊くもあれまた哀れにも思ほゆれ。

芸人及び素人に就ての大方は尽したり、是よりは語法(かたりかた)を記して男女の太夫と素人との心得にせん。世には語るといふ事に『一声二節(いちこゑにふし)』との俚諺(ことわざ)を用ひ、或は『一声二声三も声』など飽くまでも声の美(よ)きを第一とすれど、斯(こ)は義太夫節の何物たるを解せざる外道者流(ぐゑだうしやりう)の囈語(たはごと)たるのみ。予をして云はしめば、第一に必要なるは学問、次には鍛錬、其の次が熱心なり、即ち『一学問二鍛錬三熱心』これ義太夫語る者の少時(しばらく)も忘る可からざる呪文なり。此の三者(みつのもの)備りし後に於ては声の美醜(よしあし)にも多少の関係はある可きなれど、それすらも余り大切なる事にはあらず、第二に節の巧(たくみ)ならんを要すと云へる如きも、鍛錬といふものゝ中(うち)の一部分たるに過ぎず、声とても亦同じ、世の義太夫唄(うたひ)たる豪傑達少しく予が云ふ処を聞けかし。

単に学問が必要なりと云はゞ、博士とか学士とかの所謂学者なる人人の外、義太夫語る資格は無き様に聞ゆれど、さまで極端には云はずともの事なり。ありとあらゆる学問を得たる固(もと)より結構なるに相違なきも、院本(まるほん)の一字一句にも渉りて評論する要(えう)は認めざる今日の太夫の事にしあれば、敢て博識なれとは云はず、最も低き程度に於て望むは、切(せめ)て義太夫本の文字丈に就ての智識は有(も)ちたき事なり、前章に云へる如く、非凡なる伎(ぎ)を有せる越路大隅さへ義太夫本の上だけの学問に欠く処あれば、直(たゞち)に恥を千載の後に遺すにあらずや。然れば尼ケ崎を語る人は絵本太功記の院本(まるほん)全体を熟読し、本に書かれたる人物を先づ腹に入れ、而して尼ケ崎の一齣(せつ)の趣向文章等の意義をよく諦め、趣向、人物、時候、時、其他一字一句の末までに心を留めて語るべし。歴史上の人物なればとて、作者の捉へ方に因て事実と違へる人間に描做(かきな)されしもあり、凡庸作者の寄合書きの為、一段毎に性格(じんぶつ)の異る様に書かれしもあり、随分語り人(て)困らせの作多けれど、それも研究の仕方次第大凡(おほよそ)の見当は付くべく、如何にしても見当のつかぬ程の悪作ならば罪作者にありて語り人(て)の責任は軽き訳なれど、さる悪作は成る可く語らぬを可(よし)とす、如何程苦心すればとて効(かひ)なければなり。尤も全段を通じては下らぬ作なりとも、一段の中(うち)に捨て難き妙所あらば、その一段に就てのみ人物其他を研究して語るべし、よき推測を下して語(かたり)活かすはこれ語り人(て)の見識にて決して悪(あし)き業にあらず。因て繰返し云はんに、院本(まるほん)の全躰をよく会得するは飽くまでも必要の事なり、全段の結構を知らざれば一段の事の始未分らず人物も朧気にて性根据らず、 一段の時候や昼夜を弁ヘねば夏の日中も寒の夜中も情に顕れず、又一字一句の意義を会得せねば、仮名づかひ、句切り方、言廻し、さては肝腎の情合も何うしてよきやら定め難くなりて、美音も巧(うま)き節廻しも役には立たず、鼻下思案(はなもとしあん)の客の耳は瞞(くろ)め待るとも是を真の義太夫とは云へぬなり。義太夫を語るも弾くも本(ほん)ありての話なるに、其の根元(もと)を知らずして節詞(ふしことば)の末を修めて得々たる如きは、本尊なき寺の普請の寄進につく様にて、これ程愚なるはあらじ。

鍛錬といふ事を仮名にして云へば、よく稽古しよく復習(さら)ひよく工夫するの謂(いひ)なり、声を馴らすも鍛錬なれば節詞に苦心するも皆鍛錬なる事前述の如し。院本床本(ぎだいふぼん)の学問出来なば、それよりは修業に力を尽し、古人の型に鑑み今人(こんじん)の説に心を留(と)め、善悪邪正を分別し、学ぶ可きは学び更(か)ふるべきは更(か)ふるこそ上達の道なれ、濫に古人を蔑(さみ)し又は一より十まで伝説(いひつたへ)に随ふなど何れもよきことにはあらざるなり。弘法にも筆の誤り、野夫(やぶ)にも功の者の譬へ、本家末派何れを良(よし)何れを否(あし)とは一口に云はれねば、好処(よきところ)を巧に取合はして我有(わがもの)とし、开(そ)を旨く使ひ活かす者が上手ともなり名人とも称へらる。理屈のみ知りても伎芸(わざ)に不鍛錬ならば、閻浮檀金(えんぶだごん)の御佛を道楽坊主の玩弄物(もてあそび)になしたるが如けん。

学問し鍛錬せば、これ即ち熱心なるに相違なく、此の一條殆ど蛇足なるに似たれど、故(ことさら)に此(こゝ)に熱心の必要を云ふは実地演芸の場合を主(おも)にしてなり。平生如何ばかり専念に修錬すればとて、いざ改まりてといふ時に当り、何も彼もわれは弁へたり知悉(しりつく)したりと慢じて、上の空なる語り状(ざま)せば如何に、芸は何程美う覚ゆるとも、情(じやう)切(せつ)ならねば事柄活動せず、芸に信実(まこと)なければ人を感動せしむる能はず、工夫鍛錬の本(もと)修まりても此の熱心なき時は七堂伽藍の尊き寺を娼楼(ぢやらうや)か賭博場(ばくちやど)になしたる様にて、人の信仰は買い得られず。即ち右の三個條は鼎の足と同じくて、何れが一ッ不足しても不具(かたわ)なる事をよく弁へよ。

文字(もんじ)の智識なき者は,己を誤るに止すらず尚古人をも涜(けが)す虞(おそれ)あり。多くの院本(ほん)の中(うち)には文法を誤れるがあるを正しうして語るは良しと雖も、無学なる徒(やから)は然(さ)る事には手を触(つけ)ず、語呂さへよくばよしとて無闇に字数を増減したり手爾波を違へたりなどす。昔は作者の苦心を察して誤謬(まちがひ)をさへ其儘になし、盲判捺す語り方をなしたるは律義真方(まつぱふ)の為なりしが、今の人の利口なる、耳学問を基(もと)に無礼(なめ)なる改竄を加へ、五躰満足なる本文(ほんもん)を態々不具(かたわ)にして豪さうな顔するは、馬鹿と罵らんよりは不便と憐むべきものなり。自己に普通の学識もなき徒は、要らぬ小利口を用ひて昔の作者の為(な)せし儘にして置きて語るべし、聞苦しきは同一にもあれ、一人して阿呆の看板を脊負はんよりは、昔の人と一肩づヽ担ぐが結句荷が軽くて徳用ならん、一語一句の穿鑿にも全きを得ぬ馬鹿よりも、一ツの本を纏めし馬鹿の方がまだ/\幾分か賢きを思ひて、ムザと文句の変更などはなすまじき事ぞ。尚序なれば云はん、阪地には少けれども東京などに在つては、近来飛び/\に語る太夫多くなり、一段の趣向文意貫徹せざる義太夫を聴かす処より、生学問の書生などは懇意の女太夫輩に余計なる入れ智慧して、自儘勝手に本文を変へて語らする事漸く盛んになれり、御尤もと感ずる芸人の愚は云はずもあれ、然る間違ひを教ふる者こそ憎みても余りあるなれ。一例を記さんか、寺子屋を語りて御台所の出を抜く時は、強て辻褄を合はせんとて『御台若君諸共にしやくり上げたる御涙』とあるを変へて『源蔵夫婦諸共にしやくり上げたる共涙』といふ。尚一を記さんか、弁慶上使を語りて侍徒切腹の件を抜けば『二ツの首を』とあるを『しのぶが首を』と変ふれど、其処が猿利口の悲しさには後の文句までは手が届かず『われは未来の約束せんわれは親子の一世の限り倶に名残に今一度』は其の儘にして語る、侍徒としのぶと二人命を捨てたるにこそ妻と親との歎きをば重ねて書きたれ、段切の『二ツ歎きを一筋に』とは抑(そ)も何の意ぞや、頭隠して尻隠さぬ文盲の智慧ぞ不便なる。

素人は兎に角、芸人は客受けといふ事を全然(まる/\)無視する訳に行かぬ事情もあれば、天辺挫(てつぺいひし)ぎに名作のみ学べと云ふは些(ち)と出来ない相談ながら、稽古は稽古、通し物にて拠ろなく忌(いや)な場をも勤めねばならぬ時などを除き、我が量見にて出し物の融通つけらるゝ場合、衆人稠座の中(なか)に語るには、出し物に注意すべきなり。誰も知るものゝ中(うち)にて云はゞ、昔八丈の城木屋、お千代半兵衛の八百屋の如き猥らなるもの、チヤリが〃りの卑きものなどは捻りし浄瑠璃としても尚聞辛し。又多少文字ありて作の良否(よしあし)の幾分をも知れる人は、余りの愚作は語るまじき事なり、此頃世に流布せる抜本の柳の平太郎家の段や御所三(べんけいじやうし)の様なるは、文字(もんじ)の列(なら)べ方既に滅茶々々にて骨折効(ほねおりがひ)のなき処徃々(まゝ)あり。金玉の文字の列なれるが強ち良しとにもあらず、忠孝信義を書きたる場のみが良しとにもあらねど、何の意味もなく取止まらぬ趣向を構へ文字を列ねしは、聞く人に取りて苦々しく胸悪(わろ)くばかりありて、語り人(て)が巧ければ巧き程難義なるものなり。次に座敷浄瑠璃にて心得置くべき事あり、昔の人は左の如く云ヘり、女中多き座には指合なる事を語らず、祝儀の席には大いなる愁歎場を語らず、娘の多き座には不義不縁の事を語らずと、道理ある戒なり。総じて座敷にては、成る可く当障りなき物を択びて特に行儀正しく品よく演ずべし、聴く人々の胸広くばさしたる不興もあるまじきが、相手によりては由々しき事にもなりなん、媚諂ふとにはあらずして是れ礼なり、われにはわれの見識ありなど要なき場所に我意は揮はぬものぞ。仮に気性一途なる商人(あきふど)の家に秘蔵娘の誕生の祝ひなどの場合、主人(あるじ)が縁喜不縁喜は関はぬと云へるに、安達原の三の切など出したりとせば如何、淫奔(いたづら)の為に見る影もなく成下りし娘に向ひ母親が、妙齢(としごろ)の娘不心得も是非なし、町人の身ならば量見の為(し)やうもあれど武士の家に生れしからは然うもならず、など云ふ件(くだん)をまざまざと語りて主人の機嫌散々になりしとせんか、其の人の狭量を笑はんよりは語り人(て)の不注意を先づ咎めざる可からず、高位貴人の前にも然る可き斟酌はありたし。

義太夫語る高座を床といひ、古へは簾(すだれ)を掛けて語りしなり、斯(こ)は元祖義太夫の妙伎、天聴に達して、禁裡に浄瑠璃を勤めし折御褒美の印として、御簾(ぎよれん)一懸(ひとかけ)下し賜はりしより起りぬとて、今の世にも御の字を冠らせてこれを御簾(みす)と云ふとぞ伝ふ。斯(かゝ)る古実の存ぜしにぞ、昔は名有る太夫の始めて出勤する時か、さる人の長く他国に在りて久々にて帰りし時とか、又は祝儀、追善など、儀式的の場合に限りて出語といふ事はなしたり。故に出語りする太夫三絃弾(さみせんひき)は第一に行儀を慎み、景事(けいごと)などの美きを演(だ)して済ませしなるが、景事に疎き太夫の他国へ行きたる折などに御目見えとして三段目物を出す様なる事したるが、廻り/\て本場(もと)へ流込み、七八十年前となりては大阪の興行場(しばゐ)にも、二段目三段目四段目何処でも関はず此の出語をなしたる事とて、首を振るやら手を振るやら、顔を皺(しか)むる身悶へする、其の不行儀が一々客の目に触れて煩(うるさ)き事一通りならず。されば此の事の流行り始めには,声の届かぬ太夫達が顔突出して居らば流石に強き悪口も云はれまじとて、共々是を弘めたりなんど、皮肉なる人に云はれし程にて、昔は行儀を第一とせし事左の話にても知らる。大和太夫といふ古名人が、椀久、河内通などを出語するに、皺め面一ツせざるとて諸人賞め称へ、政太夫が宝暦年中に、用明天皇鐘入を出語せしに首を少し右へ曲げしとて悪評なりしと云ふ。三段目の長き大場を語りなどするには、声の充分ならぬ人の種々(いろ/\)に動くは是非もなき次第ながら、当今に至りては此の身振りをも一種の芸と心得、無闇に踊り廻るは無礼至極せり。先年今の越路太夫が始めて上京せし時、枕橋の八百松に於て同人の芸を聴かれし水戸の老公、先代萩御殿の段の漸く半に達する頃、衝(つ)と座を立ち給ひしが、後日近待の人に向ひ、巧者なりと聞及びて越路を招きしが、物騒がしうして興さめたりと云はれけるは、卑きに目馴れざる貴人の寸評尊からずとせんや。越路太夫が御殿の品よきを語りてすら此(かく)の如く、身抦ある人の慰みにならぬものを、さりとも心付かずして拍子取る事までを考へ置きて客をその拍子に乗せんとする今の芸人、これを将(は)た何とか評すべき。出語に馴らされし今の客を控へて御簾内に語らせんは迚も行はれぬ次第なれば、昔は昔として早や其事は繰返すまじけれど、見台に獅噛付くやら叩くやら、膝にて床を響かすやら扇にて手掌(てのひら)を打つやら、有りとあらゆる騒動を仕尽して暴出(あばれだ)す芸風は、人間の性根ある太夫ならば速かに改められたきものなり。上下(じやうげ)を着し白扇(はくせん)を携へて床に上る太夫は、床本(ゆかほん)に向ひ一礼してのち、身を正しくして目は始終見台の上に注ぎ、湯一口飲むにも気を弛むる可からず。然(さ)るを当今の不作法太夫ども、床に上る前より心身を静になし置くべきを思はず、チヨンと御簾の上がる時漸く身繕ひし、さて客に向つて低頭平身宛(さなが)らの物貰ひなるは如何ぞや、床本(ゆかほん)を開かぬ前に取上ぐるは下らぬ呪ひをするが為の型にはあらす、又語終りて床本を手に取るはモウ是限(これぎ)り紙は御坐りませぬとての業にはあらず、倶に道の為に床本を載き頭に捧げて一礼をなすの型なり定法なり。さるに何んぞや彼等論語読みの論語知らずども、床本(ほん)へは九字を切り呪ひをして開き、終りには唯形式的に取上げてその後を見台ヘ叩付け、以て段切の拍子取る道具となし、ついぞ本に対しては礼を施さずして只管(ひたすら)に客にばかり頭を下ぐ。斯く芸人が物貰ひ根性を見するに因て義太夫節その物も賤くなり、訳の分らぬ客は床の芸人は先づ第一に客に挨拶するを当然と心得もす。芸人にして左程客に礼を尽したくば、芸を終りて後上下を跳退け床より飛下り何故に犬つく這になりて叩頭(おじぎ)をせざる。量見の置き処かくも間違ひ居るゆゑ、見台を蒲鉾屋の台、扇子を庖丁の如く用ひて囃立て、至らぬ呼吸を胡魔化すを恥とも思はず、今日本に幾百千の太夫ありとも此の岩畳(がんでふ)なる叩き台と叩き棒とを取上げて了(しま)はれなば、一人として満足には語り得まじ。太夫等よく思へ、見台は唯床本(ゆかほん)を載する道具、拍子と符牒付けられし扇子とても、身を固むる儀式用の道具にして決して汝等が自儘に名(なづ)けし如くの、拍子取の張扇にはあらざる事を。白扇に上下(じやうげ)は武士にも入用(にふよう)なりしもの、其の武士は何の為に上下を着け、寒中にても白扇を携へしぞ、少しは人間並の脳髄を有(も)てかし。花簪を飛ばし白粉(おしろい)を流し、秋波(いろめ)しこなし何や彼や、芸よりも色を売物にする女太夫は論に及ばねど、五尺の男子が太夫と名乗りながら、客を見廻し、他所見(よそみ)をなし、一齣(きり)片付けば汗拭き/\ヤレ好かつたと気を抜きて中休をなし、大事の場合に口のあたりの汗を拭くとて声を乱し、かツ/\と痰を吐出すペツ/\と唾をする、其穢さ醜さ、宛ら熱病人の看護する様に客を悩ますは何事ぞ。よし夫れとても、声に故障ありとか、躰に恙ありとかならば堪えてもやる可し、太夫は素これ観覧物(みせもの)ならねば客は目を閉ぢても聴くべきが、ドタンバタンと騒立つる煩(うるさ)さは何として防ぐべき。義太夫は聴かすものなり聴くものなり、義太夫以外の物音は抑も何の理由ありて立つるにや、所由(いはれ)ありもせば云へ、聞かん。

声を出(いだ)さではならぬ芸なれば、声の練修も亦大事なるが、われは決して美音なれとは云はず、天性の声のまゝを如何様にも使ひこなす事を修めよと云ふ。彼の義太夫は美音にて語るより外巧くは能(でき)ずと思へる人々が、普通『よき声』と唱ふるは、細棹向きの優きを指すなれどそれが既に誤りぞかし、所謂絃(いと)移りよく上品にして力強く、口捌きよくして且つ自由に届くをこそ美(よ)しとは云ふなれ。古(いにしへ)も、口舌(こうぜつ)の働き縺るゝ事なく、四音(おん)五音(いん)明定(めいぢやう)して一越平調双調を具へ、息長く言辞明かなるを一声(いちこゑ)とい云ふとて尊びもせしなれ。スラリと綺麗なるが美音にもなければ、太く大きなるばかりが義太夫声にもあらず、綺麗なればとて大きく力ある処なくては芸に勢ひなく、大きければとて凛とせる締括りなくては味ひに乏しく、俗にこれを大将声といふ、併しニッ取りには細きよりも太き方(かた)よきは勿論なり。さて此の声といふものを斯く難しく論ずる時は、誠の美音は百人に一人もあるまじければ、持つて生れし我が声を、小音は小音、悪声は悪声のまゝ練修するが肝要なり。悪声小音の人は必要に迫られて声を練るに苦心する様なれば、今更注意を与ふるにも及ばねど、少し綺麗なる声を有(も)てる人は真の『よき声』との差別を知らずして我声に慢じ、声の稽古を他所になすが故に、動(やゝ)もすれば表面(うはべ)ばかりに声を使ひ、息の長きに節を弄しなどして芸に信実(まこと)なく、唯サラ/\と器用にのみ浄瑠璃を語る弊ありて、悪声の人の芸の味(あじは)ひあるに劣れるが多きは情なし。殊に、綺麗なる声の人の音を下ぐる処に味ひなきが多く、悪き声の人の音を上ぐる処に味ひあるが多きは尚以て綺麗事師の弱点を示せるものなる可し、一の音は陰にして\が如く、三の音は陽にして/の如く、上に在る陰は下(くだ)り下に在る陽は上(のぼ)る、其の中間に二の音ありて天地の間に始めて声あり。されば音曲に対する声は中音二のあるを良しとする事なれど、此の声有る人は兎角陽に走りて平静に我が音を保つ事を忘る、これ害用なり。男女両性は世に無くてならぬ者にはあれど、淫を貪り身を弄びてこれを悪さまに用ふる時は、相互(たがひ)の命を殺(そ)ぐ毒刃となるに均しく、よき声も用ひ方を誤れば却て芸を害ふ、所謂美音家に自己流節(じこりうぶし)唄ふ者の多き皆これが為なり、小人(せうじん)玉(たま)を抱いて罪あらんよりは、義大夫唄(うたひ)になり得られざる悪声家こそ、思慮浅き徒(やから)に在つてはなか/\の幸福なれ。声に任せて上ぐる下ぐるに品を付けずともの処を揺りなどする、これを声を語るとて卑むこと、太夫も聴客(きヽて)もよく覚え置けかし。

義太夫語るに最も大切なるは詞なり。古今の芸人素人皆節に重きを置く様なるは、節には名ありて約束の動し難きものあればなるが、开(そ)は習得する時に方(あた)りて覚え難くまた師の方にても伝へ易からぬのみ、而も其の難しといふも形式なり。古への語(ことば)に『地は水の如し詞は流れの如し節は淀みの如し』とか『詞は水なり節は風雨の如し』とか言慣はしたるが、何れにもせよ、人間ありての出来事、出来事ありての浄瑠璃なれば、其の根本(おほね)の人物自身が物を云ふ処に大事はあるなり、地の文は其の人物を四方八方よりして説明し形容して其の場の態(さま)を知らすものなれば、その地の文及び詞の或る部分をいろいろに働かす節は、純然たる詞の次に位すべき事当然なるべし。されば院本床本(ほんもん)の研究に因て人物の気性、善悪、尊卑(みがら)、職業、年齢等をよく知りし後、場合を考へ、心の表裏を察して、われ自身其の人になりて熱心に語り、真実(まこと)を写す事叶ひなば、地の文の助けなくとも早やその場合に望める人の俤は顕はるべし。次に節とても同様なれど純粋の詞の上に最も慎む可きは、自己(おのれ)の訛りなり、節は絃や自然の言廻しやに連れらるゝ便りもあれど、是には其の事なければ、畿内あたりの人は兎に角他国の者はよく/\心を用ふ可く、世話の如きは一段の入念(じゆねん)を要す、今初心の人の為に詞についての大凡(おほよそ)の心得方を述べん。

△独語(ひとりごと) 独して云ふ詞にも区別(けじめ)あり。喜悦(よろこび)、愁歎(うれひ)、憤怒(いかり)などの差(ちがひ)は云はずともあるべきが、普通(よのつね)の語(ことば)と違ひて義太夫の独語には、口へ出して云ふものと、腹の中にて思ふ事を語(ことば)にして記したるとあり。『今日も暮れたか』といふ宗玄の詞と『今頃は半七さん』のおそのゝ詞とは異れるなり、実地と趣とに夫々の工夫あるべし。

△ 対話(はなし) これにも種々(いろ/\)あり。相対(うちむかひ)て話しする中に、相手に聞かすを主眼(がんもく)とせずして独語の様に云ふがあり、斯は詞尻の句に往々(まゝ)見ゆ、次に他人の話を悉皆(そっくり)取りて、ト云ひましたといふ様に第三者の言(げん)を相手に告ぐるがあり。前のは阿漕の平次の『まだ目が覚めぬ』の類にて純然たる独語にもあらず又対話(はなし)にもあらず、尤もこれに、思はず云ふと聞けがしに云ふとあれど、思はず洩らすは大抵独語の方に近しと知るべし、後(のち)のものを例にて云はゞ、松右衛門が権四郎に向ひ『船頭松右衛門とはおのれよな』と云ひしとて梶原の語(ことば)を告ぐる件(くだん)の如し。それに又相手が聞かうと聞くまいと関(かま)はず、相手を目的(あて)にして独で饒舌(しやべ)るがあり、岩永が阿古屋を見ながら『琴でやぐわん/\』と嘲るあたりの如く、独語にはあらずして其の癖相手と話しせるにもあらぬなり、平次のと似てしかも同じからず、片方(かた/\)は横を向きつゝも云はれ顔を見合はして居ても云はるれど、片方(かた/\)は阿古屋を他所にしては云へぬ詞なり。尚此外にも我が語(ことば)をば、斯う/\申しましたと伝へて下されと他事(ひとごと)の様にして相手に告ぐる場合などもあれど、贅々(くだ/\)しければ一々云はず、場合を考へ相応の分別あるべし。

院本(ほん)の文章の中(うち)にて詞ならぬ処が地なり、前にも云へる如く、地の文は人物の動作(うごき)を顕はし場合を顕はし、尚其他ありとあらゆる説明を与ふる文字なれば、此の地を語るには依然(やはり)その文句の活動する機に心掛くる事専一なり。即ち喜怒哀楽の情、時候、天気、時間等は素より、詞に必要なる心得も勿論入用なれど、それとて一途に字面のみの解釈にては効(かひ)なし。詰る処は詞も地も文意をよく語るが第一にて『抜足さし足』と云ひても、唯密(ひそ)めけるばかりにては文字活きず、此間には窺ひ寄る時間をも語り顕はさねばならず、これによりて他を察すべし。

院本(ほん)を解剖すれば、右の如く地の文と詞の文との二つになれど、斯(こ)は文章の上より見たる処にて、斯道の所謂『詞』と『地合』とは多少その趣きを異にす。先づ演芸の上の詞は分つて二種となすを得べし、一を『純粋の詞』とし他を『地合様の詞』とす、例を示さん。

△純粋の詞 前條詞に就て記せし中にも予は此の語を用ひたり、三勝半七の酒屋にてお園が『ハイ母様お変りも』とわれ等が普通に云ふ話しの如く云出だす、己れ即ち純然たる演芸上の『詞』なり。

△地合様の詞 詞の文章には違ひなきも、演芸上自然地合の様になれる文章の上の詞なり、酒屋の中にて『今頃は半七さん』より『思ふてゐる』までのお園の詞の如き是なり。

これを以て文章上の詞と地と、演芸上の詞と地合とは、其の根本(もと)同一にして仮に姿を異にしたる事を知るべし。次に又演芸上の地合を分つて二種となすを得べし、一を『純粋の地合』とし一を『詞様の地合』とす、左に記す。序にいふ、地合とは芸人の云ひ慣はせる語(ご)にて、地合といひ地といふ、元同じものなり。

△純粋の地合 云までもなく地の文の事なり、文章上の詞ならぬ個所を指す、例には及ばざるべし。

△詞様の地合 地合様の詞が地にあらずして其の本躰は依然詞なるが如く、詞様の地合も演芸上の仮の姿の分ちなり、寺子屋の一字千金二千金の処の『二千金』の一句など例とすべく、飽く迄も地には違ひなけれど詞の様に言放しにするなり。

さて二様二種づゝの別を記し終れば、此度は『節』といふものを説かんに、義太夫の文章残らず節のあるものならず、左に記すを見て覚るべし。

△純粋の詞 これには節なし。

△地合様の詞 既に地合に似たる上は節あり、前に記せしお園の口説の如きは勿論、紙治内の段の『三千世界にあろかいな』と云ふ詞などは、三絃(さみせん)もなくして尚節あり。然れども此に節のなき地合様の詞もなきにあらず、日向島の『吉野初瀬の桜も不断咲いてあると思ふは不覚』といふ詞、地の様には云へど偖(さて)節はなし。

△純粋の地合 云ふまでもなく節あり。

△詞様の地合 此の地合も節あり、阿波の鳴門八ツ目の『お弓は尚も側に寄り』の如く、地に紛れはなけれど、地合より詞に取付く処の地合の末を詰めたる一種のものにて、これを『色』の節といふ。併し又前掲『二千金』の処の如きは、詞様の地合の例にさへ引きし程とて節はなし、尤も文章の上にても地なり演芸の上にても地合なるからは、節のなき地合と云はんは穏当ならず『一字千金』と『三千世界』との節の間を繋ぐ受渡しの地にて、前の節の続きと見ん事至当なれど、強て中の一句のみ引放ちて見れば、此に節ありとは云ひ得られぬなり、

右の如き区別を弁へずしては、義太夫を語るも聴くも満足には成らぬ筈なるを、芸人にてさへ知らぬが確に在り、否、立派なる芸人にても此の分類をなし得るは稀なり、斯道の乱れは実に病ひ膏盲に入れる也、危い哉。

義太夫節は元二十四節なるが、分つて四十八節となり、其の数七十二となると雖も、これに助(たす)けの節加はりて漸くその数を増し、枝に枝出でゝ終には夥しき数となりぬ。昔はサハル処にも一中節などは用ひまじき由を云ひ、且つ入れ節ありとも皆義太夫化して用ふベしとも云ひき。今節の名の大凡(おほよそ)を左に列記せん、悉皆と断言して記したく思へど、一ッの本節を廿四にも分ちたる如き、却て見る人に煩はしく感ぜしむるばかりにて其の要なければ省きぬ、況(まし)て分け方に因ては若干の数の増減を来すをや。

| △道具屋 | △表具屋 | △説経 |

| △鹿ヲトリ | △江戸 | △舞 |

| △三かつ節 | △八郎兵衛節 | △角太夫節 |

| △海道 | △半中 | △外記 |

| △乱 | △タヽキ | △半太夫 |

| △林清 | △網戸 | △文弥 |

| △国太夫 | △一中 | △順礼歌 |

| △吉野 | △冷泉 | △半冷泉 |

| △江戸冷泉 | △謠 | △狂言歌 |

| △相ノ山 | △小室 | △音頭 |

| △放下僧 | △狂女出 | △一重落 |

| △大落 | △五重落 | △筑前落 |

| △上総落 | △文弥落 | △抜拍子 |

| △船歌 | △平家 | △柴垣 |

| △鶴舞 | △揺流し | △四ツ間 |

| △三重 | △大三重 | △猛三重 |

| △愁三重 | △中愁三重 | △錣三重 |

| △吟三重 | △送リ | △小ヲクリ |

| △吟ヲクリ | △色ヲクリ | △ウヲクリ |

| △当リヲクリ | △歌ヲクリ | △ツキヲクリ |

| △林清ヲクリ | △ハルヲクリ | △中ヲクリ |

| △節 | △アミトヲクリ | △ハヅミ |

| △乗リ地 | △乗リ | △詞ノリ |

| △地ノル | △コハリ地ノリ | △中ノリ |

| △ヒロイ | △コハリ | △地色 |

| △地ハル | △地ウ | △地中 |

| △フシ | △本フシ四又ハ東 | △中フシ |

| △スエフシ | △五字落シフシ | △スエハル |

| △スエテ | △スエカヽリ | △カヽリ |

| △本ブシカヽリ | △フシカヽリ | △ウ節 |

| △ノルフシ | △ノル中フシ | △フシハル |

| △ハル | △キンハルフシ | △ハルフシ |

| △キン | △中キン | △ウキン |

| △ハルキン | △下キン | △フシウ |

| △ハツミフシ | △ヲロシ | △大廻シ |

| △クリ上フシ | △トル | △ヲン |

| △ハル切リ | △長地力ヽリ | △三重力ヽリ |

| △段切リカヽリ | △ツナキ | △色 |

| △ニツ揺リ | △三ツユリ | △四ツユリ |

| △七ツユリ | △九ツユリ | △長地 |

此外にヨミクセと云ふあり左の如し。

| △祭文 | △地藏経 | △鉢叩キ |

| △歌一上り二上り三下り本調子 | △サハリ | △読癖 |

右の中の読癖は節の総称ヨミクセの中に在る読癖にして、和歌俳諧の読み方などをいひ『節』とは地の切れ目にあるものにて、その納まる処を『節尻』といふ。尚右の外にメリヤスなどの三絃(さみせん)あれど、斯はアシラヒなどに同じく合の手様のものなれば節の中に加ふべきにあらず。序に記す、右の多くの中にて、三重、大三重、猛三重、愁三重、中愁三重、しころ三重、吟三重を三重の七個條とし、,小ヲクリ、ギンヲクリ、色ヲクリ、ウヲクリ、アタリヲクリ、歌ヲクリ、ツキヲクリを送りの七個條とし、又、地色、地ハル、地ウ、地中を詞より地に掛かる四地とて、何れも大事にするなり。偖、此の節の中にて、ハル、ユリ、タヽキ、ヲクリ、ノリ、フシ、キン、スエ、などは皆片仮名に書馴れしものなるが、余り仮名ばかりにては初心の人の迷ひも如何とわざと処々漢字に直したり。『ウ』とあるは浮くといふ事の略『キン』は『吟』なり、ハルキリは俗に云ふハリキリの事にてハルを正しとす、ハリと言慣はせるは訛を伝へし誤なり。

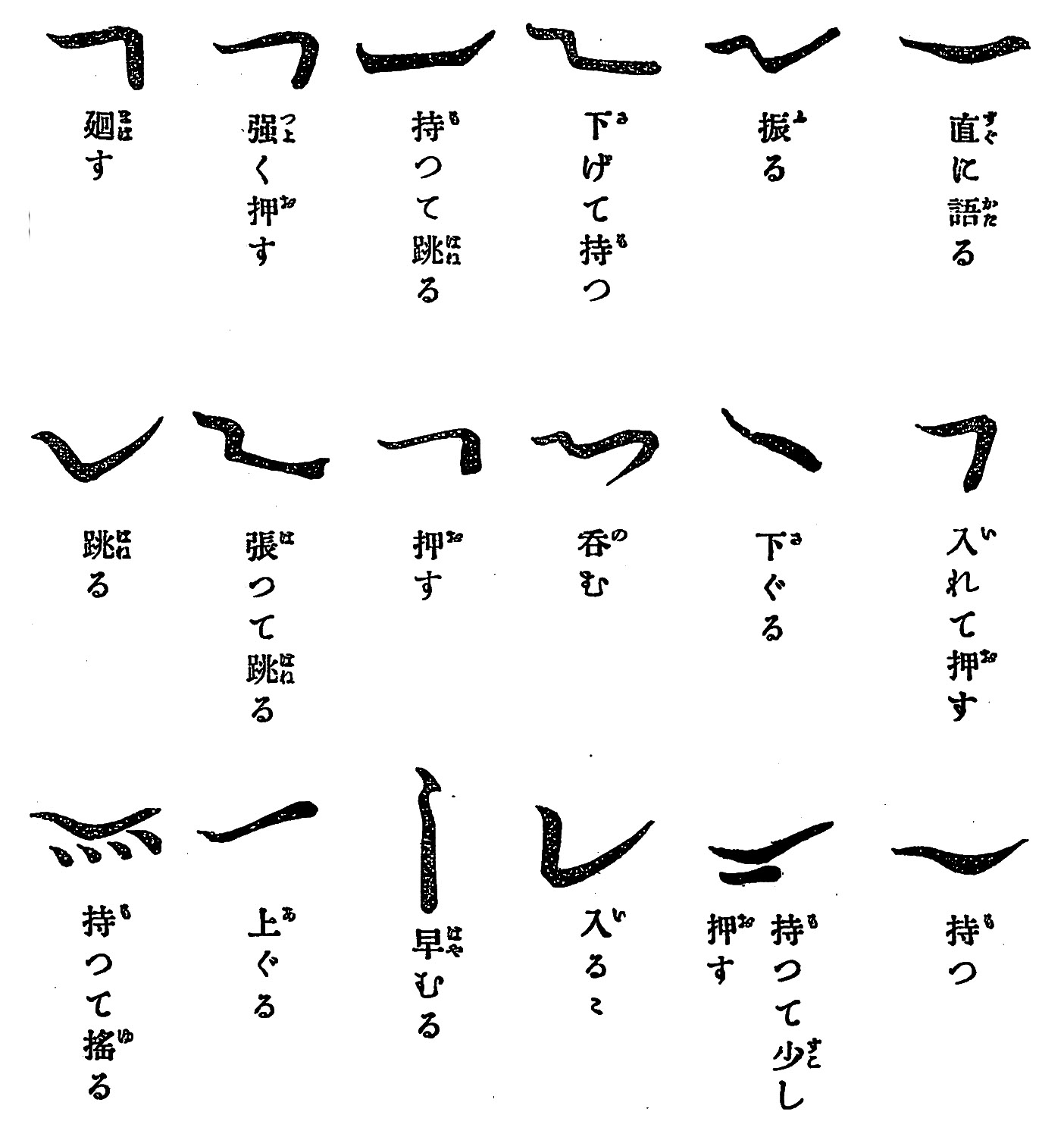

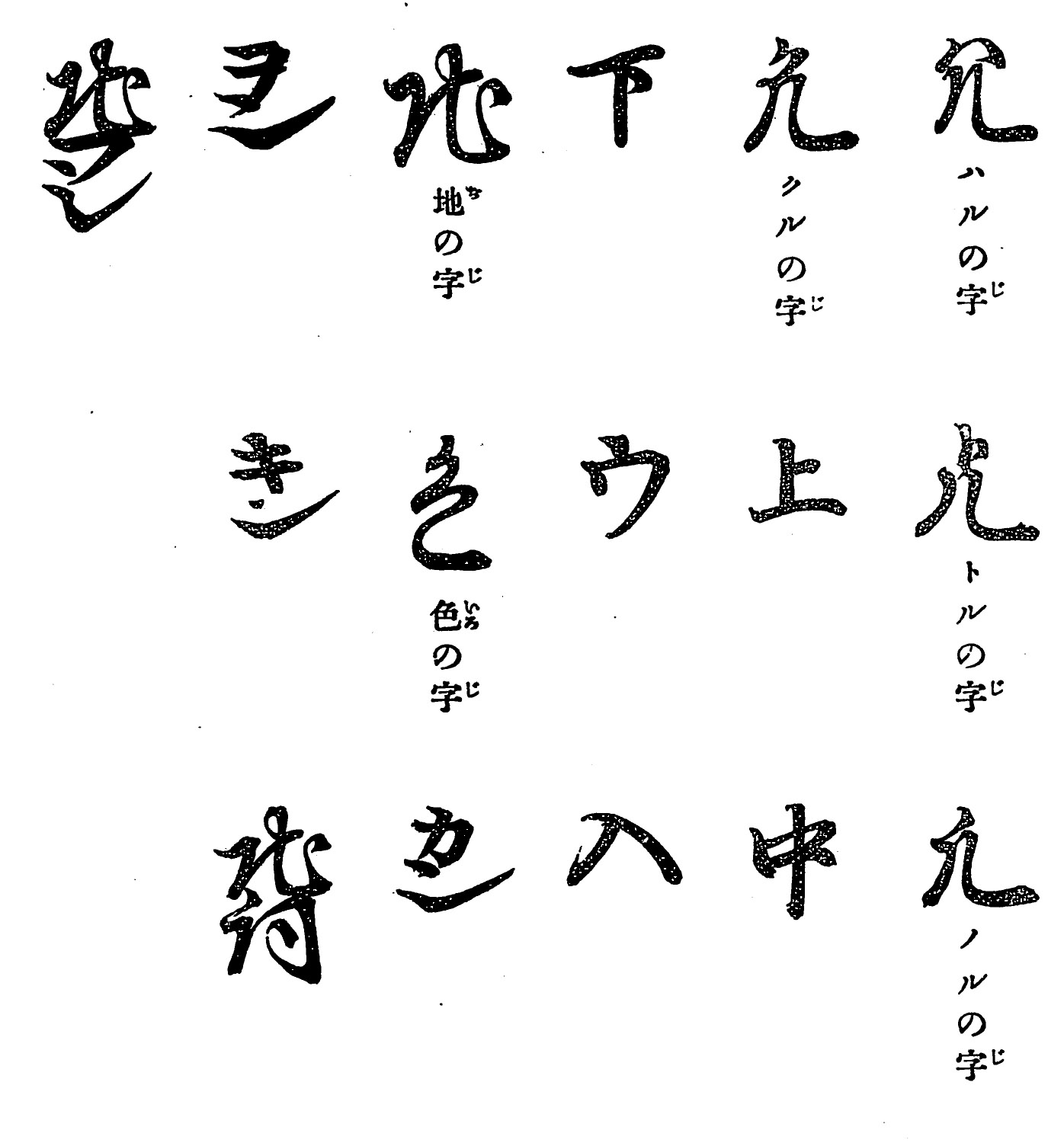

章と斯道に云ふは節附の事にて、諸種の符号を用ひて節を顕はすこれを『章附』と唱ふ。句は句読の事にて、義太夫本の文の句切目に

の如き印あるは句の字を段々略しての末の変体にて、活字などにある

とは全く異れり。而して此の章附の符号を通例十八に定めて声の上げ、下げ、押し、揺り其他の覚えに用ふる事なるが、この十八は決して犯す可からざる程の規則正しきものにはあらず。芸人仲間は無闇に神聖なる物に云ひ、素人を威すと雖も、節の名さへも書列(かきなら)べし本書はまた、古名人竹本播磨少掾、豊竹越前少掾が各自(おのおの)の高弟に伝へたる処のものをも亦惜気なく此に記して、吝(やぶさか)なる芸人に愈々鼻を明かせんとす、章の形左の如し。

右の印を重ね或は一ツに組合はせて、押して廻すとか、引いて下ぐるとかの覚えとするなり。此外にも尚数あれど、以上の印とその用ひ方との関係を知らば、他は大抵察し得べし、尤も横に点を四ツ打ちて押す印とし、同じ三ッ打ちて泣く印としたり、縦に三ッ点をば『之』の字の如く打ちて押して引く印としたるものなどあれど、極古くは使はざりし符号なれば、然る類は略したり。此他にて尚本に記入せる印を挙ぐれば次の如し、これ章の起原にて、前掲の符号は是と倶に側面(わきば)に打たる。

此の外、表具屋、道具、文弥、相ノ山、舞、平家、江戸、半太夫、地藏経、タヽキ、鉢タヽキ、ヲント、コハリ、サハリ、林清、説経等何れも節の名を直接(ぢか)に記入する慣ひなれど、それとても一句限(くぎ)りにて直す処は符号にて見(あら)はし名称(な)を書かず。又詞の中に歌(唄の事)やサハリなど三絃(さみせん)なしにて語る処あらば、それにも節の名は書かず詞のまゝになし置くを法とす。次に、フシカヽリ、本フシカヽリ、スエカヽリ、長地力ヽリ、三重カヽリ、段切力ヽリなどは心覚えに等しければ、前後の節の関係上書かざるを得ぬ場合の外は書かぬものとす、尚カンは上(じやう)と書き、ヲンは中(ちう)と書き、上キンはハルキンと書くとか、字側(わきば)にはキンを多く書く可からずとか云ふ伝授あれど、余り専門の話になる故略す。縦令(よし)記しても手軽に説明の仕方なくて自ら効(かひ)なし、説明なくして知り得ん者は第一二流の芸者に限るべき歟。

声と節とに就ては既に多く項を分ちて記したるが、余れる処のなきにあらねば、順に関(かま)はず列記し行くべし。

△調子に五調子十二調子あり、調子笛とて三絃(さみせん)の調子を調ぶる笛の一より六までの音裏表は、右の十二に配するものにて、己れに律呂あり、甲乙(かんおつ)の声なり、十二は一年十二個月に配し、五は木火土金水に当る。古への人が一越双調平調を具へ云々など云ひしも、双調は木にして春これ喉の声、黄鐘は火にして夏歯の声、一越は土にして土用牙の声、平調は金にして秋舌の声、盤渉は水にして冬唇の声なればなり。而して五音のアは牙、イは歯、ウは唇、エは舌、オは喉なれば、斯道にも五音を大切にす、斯道(このみち)の四音といふは語り方に就ての事なれば別項に記すべし。

△産字といふあり、云伝へに『揺流しは産字にて揺るべし』とか、『産字にて引く事あり揺る事あり』とか云ひ、容易に会得し難きものゝ様に此の産字を説明せし事なるが、アイウエオの母音が子音の語尾に出るを指せしものにて、甚だ他愛なき事なり、例を云へば、カサタナハマヤラワは皆『ア』の音を残すを産むとは云ひしなり。尤も産字をよく実地の上に語るといふ事は、右に記せる他愛なしの中(うち)に引括める訳にも行かず。

△義太夫訛絃(いと)訛といふ事あり、五音の上に自然関係を有(も)てる誥(つめ)文字などは是非なけれど、古葛籠を『ふるつゞらんな』などゝ三絃(いと)に連れて訛るは怪しからぬ事なり。今の世の文盲なる芸人等音を延ばして合はす道を知らず、又無闇に誥めて憚らず、義太夫訛といひ或は絃訛と称へて平気なるは無法なり、音律を濫りにして義太夫節特有の訛ありとする事、他の諸芸に対して恥かしからずや。人物の詞に一種の約束あるこれを訛とならば道理なれど『謀叛に与し』を『謀叛と与し』と云ひても尚義太夫訛なりとは。

△杖を突く、埃(ごみ)がある、といふあり、是は聴く人が気付きかぬる処なるが『喃(なふ)』を『ンノウ』と云ひ『涙』を『ンナアミ』と云ひ出すなど間違の極頂(こつてう)なり。清元などの意気がつたる物には『ヱ涙』などと素敵な杖を突張る事珍しからねど、縦令(よし)さほどにはなくとも埃を付けて器用を衒ふ義太夫、賎しむべからずとせず。

△語るにはよく分る様にする事専一なり、句切り目など特(こと)に大事にすべし、何の稽古も要らぬわれ/\平生の談話(はなし)にも上手下手はあるもの。よく/\事柄の明かなる様に心掛けよとて昔の人も、会得(のみこみ)の悪き者に話しする心得あれと云ひたり。

△一段の浄瑠璃何処までも縁切れず又気の散らざる様に語るべし、節落(ふしおとし)の注意も肝要なれど、心の入れ方第一なり。量見据らねば派手なる手にて愁を語る時の如き全然物にならず、夕霧の吉田屋を演じて人を悲がらす太夫今天下に誰々なるぞ。

△愁の中にも修羅あり、修羅の中にも愁あり、これを活かすも心入れにある事なり。

△外の音曲入りたる個所を語る時は義太夫節より移る処と離るゝ処とに注意すべし、木に竹をつぎたらん様なるは拙し。されば入れ節を心にて義太夫化する事を怠るべからず、口の先にて継合はせんとすれば何れかゞ偽りとなりなん。

△三絃(さみせん)の合の手又アシラヒとも、浄瑠璃のみにて三絃の間を語る時は、長短の融通心の働きに在り、ダラ/\としては味ひなし。

△節は三ッゆる処を時の拍子にて二ッにするも四ッにするも、さまで深く咎立てすべきにあらねど、何うでも好いにて矢鱈に振立て、肝腎の文句がお留守になりては、義太夫を語るにてはなく節を語るなり、声を語ると同様の不量見といふべし。

△サハリの節とは、一寸艶気(つやけ)の節を呼出す場合に用ふ、簡単にいへば、外の節へ障るゆゑサハリなり、読んで字の如し。然るに世人概ね口説をサハリと心得『今頃は半七さん』より『尚弥まさる』までを全躰サハリといふ節と思込みたるこそ可笑けれ。序に記す、人の歎悲(なげきかなし)む声は甲(かん)の甲(かん)にて、乙にて語る愁を口説といふと云ヘり、前に用ひしは俗に此の社会に言慣れたる方の意味にて云ひしなるが、斯(こ)は口説き立つるといふ様の意味より起りたり。

△間投詞を助語といひ、これに七情を分ちたるは昔の掟なるも、ハアと悲むと、無意味に茫乎(ぼんやり)ハァと云ふの相違、オウと泣くとオウと答(いら)へするの相違などは、文法は知らずとも分り切つたる事ゆゑに煩(うるさ)くは記さず。

△浄瑠璃は君(きみ)、三絃(さみせん)は臣と云ひ、節にも君臣といふあれど、文字にては尽し難し、唯君の節前(ふしまえ)にある事もあれば、臣の節前にある事もある由のみを記し置かん。

△章の印の中(うち)に在りし、上ぐる、真直(平(たひら)ともいふ)に語る、下ぐるなどの印は、ボチ/\と点の如く記すを以て胡麻章と云ひ、右の三ツを天地人三才に配したり。

△普通世間に行はるゝ物の中にて、何れにもチョイ/\ある節は概ね下(しも)の如し。ヒロイ、ツナキ、冷泉、舞、林清、鹿ヲトリ、スエ、サハリ、地蔵、ハルフシ、大廻し、三重、ヲクリ、小ヲクリ、色ヲクリ、三ツ揺り、大落し、説経、祭文等、尚あれど大抵は本にも記入しある事なり、さなくとも数を並べ立てゝは前に節の名を記したると重複するゆゑ略す。

語るにも弾くにも間拍子大事なり、間とは人の歩く足下(あしもと)の如し、早く歩む時は早き間あり、拍子は歩むに連れて手を振るが如し。されば語ると弾くとはベタ附けにならぬをよしとす、不即(つかず)不離(はなれず)のあいだに妙はあり。また間と拍子縺れては右の足を踏出だす時に右の手を振出すが如し、これをよく心得て演じなば音曲の程といふ事自と分り、所謂調子のよき芸を演じらるゝもの、抑揚緩急はこれ自然の理なり、自然を知るは即ち妙を知るなり。

祝言、幽玄、恋慕、哀傷これを義太夫道にて四音といひ、甚だ重き事に言伝へたり、義太夫語る事を覚らばそれにて足れども、昔は秘事とせしもの故芸人の参考にもと此に記す。

△祝言 文字移(うつり)を殊に正しくし太からず細からず強かるを要す、残りの音を語るとも声は祝言にして思入を替へ語るべし。

△幽玄 祝言の声そのまゝにて吟を和げ、浮き/\と心楽し気に語るべし。

△恋慕 は幽玄に切なる想(おもひ)を加へ、如何にも人恋しき様に語るべし。

△哀傷 これは前の余勢を忘れ、恋慕を少し残して弱らぬ程に心を保ち、心底(しんてい)に無常を専一とす。

これも昔は秘事とせし程のものなれば、記し置くべし。

△初段 序の内ヲロシ迄は式三番なり。総て乱れたる糸を捌くが如くし、聴く人の心を鎮むるを専(せん)とす、段切特(こと)に大切なり、此段を大方恋慕とす。

△二段 初段の位を変へて滅入らぬ様にし、聞く人掌を握る程に弛まず語るべし、此段大方修羅なり。

△三段 大方愁歎にて、此処を眼目とす、作によりては何事なき様なるもあれど、尚三段目の位は付けて語るべし、口説、物語等いろ/\用心あり。

△四段 大方は道行、間を広くして重くろしからぬ様、三絃(さみせん)に打添ひ優しう語るべし。近世俗に男女恋情の上にばかり道行といふ語を云ヘど、道中の次第を書きたるが道行なれば、男女老少貴賎の別を弁へ、船路陸路(くがぢ)の別も忘るまじき事。

△五段 浄瑠璃一番の括りにて、大方は問答、衣(きもの)にて云へば此処仕立なれば其の心あるべし。

尚此外段切に就ての口伝様のもの昔にありしが、十二調子を会得せでは、暁り難きことゆゑ略す。前にも云へる如く、伎(わざ)に達すれば自然の理に適ふ、言伝へなどに頼りて伎に達せんとするは慌て仕事なり、順を以て奥に到るを心掛くべし。

又兵衛岡太夫は芸に巧みなりし丈け・老後一二の音薄くなりて文句の末を繰上げ繰下しするにも亦巧みなりしかば、頓(やが)ては定格(ぢやうかく)知らぬ者までが無闇にこれを真似て終に浄瑠璃を崩し、これより外連といふ事始まりて、スエテもクルも関(かま)はゞこそ、声限りに繰上げて然(さ)もなき処に当て節を設けなどし、サァ褒めろ、これでもか/\と飛んだ八汐を極(き)めるは困つたものなり。聴く人が声を掛けて褒むるは芸の『信実(まこと)』が聴衆の心を圧伏し得ざる證拠にて恥づべき訳なるに、余計な処をサハリて女を語らんとする者もあるは酷し、節の数多くある中に偶(たま)に一寸面白き処を語れば味も聞ゆれど、重ねかけての催促は煩(うるさ)し、美味なればとて飽きさせては馳走にならず。次に語り方として尚いふべき廉(かど)あるを記す。

△語出(かたりだし) 一段の最初より語る時は、位を最も大事にすべし、中とか切とかにて前の文章の末残りて『入りにける』などあらば、その切れ目までは余勢なるゆゑ斟酌あるべし。併し『入相の』とか『行く空の』とか、本文(ほんもん)の方へ懸りし文字からは、真(しん)の語出として、世話時代相応に明かにいふをよしとす。

△時代 同じ時代にも尼ヶ崎の様なるもあれば、先代の御殿、廿四孝の十種香の様なる金襖物もあり、堅きも、和かきもあるものから、総じてはズツシリと品位(くらゐ)ある様にすべきも、落付きを取違へてダラ/\と伸びたるは悪し。

△世話 詞も地合も口に溜らぬ様サラサラと語るべきが、軽(かろ)くて情を離れぬ心掛け肝要なり。又時代にも世話あり、世話にも時代あり、忘るべからず。

△物語 入組みたる事多きものなれば、後(あと)から追はるゝ様の息使ひ言廻しを嫌ふ、飽く迄も整然たれ。

△修羅 心静かに口早なる様心掛るをよしとす。尤も早きにも程はあり、心逸(はや)れば口拍子なくなり且つ絶句などす。

△位ある人 公家、武家の中にも善悪あり、其の心得の入用(にふよう)勿論なれど、大将などを作りたる上は声にて云ふ慣(ならひ)あるは甚だ悪し。

△老若 男女とも身分を考ふるが大事なり。詞は、若しとて眼の吊上りて居(ゐ)もすべき様の声は忌味なり、普通の人には慎むべし、老人に歯抜け声も聞辛し、場合による事。

△手負 ほッ/\と吐く息ばかり、引く息は効(かひ)なくと思ふが可(よし)、騒がしきを嫌ふ。蔭腹は場合次第なれど、余り底を割らずして趣のみ聞かす方よろし。

△吃(ども) 言始めを吃りて、一句毎に口早に云ふものなれど、写実写実とばかりにて、何を云ふやら分らぬ様にして了ふは大いなる下手なり。

△阿房 馬鹿の中にも色気のあるなしを考へて語るべし、又恍(とぼ)け過ぎれば量見ある様に聞ゆ。

△酔漢(ゑひどれ) 尻窄(つぼ)まりに云ふがよけれど、?(おくび)、しやくりなどの物真似染みたるは悪し、舌も巻方を故意(わざと)すれば云ふ事分らずなるなり。如何なる個所にも分らぬ語(こと)のあるは第一の下手太夫なりと知るべし。

△子供 これも八人芸の如く、妙に作るは馬鹿々々し、情のみにていふべし。

△誥合(つめあひ) 男同子女同子の誥合に、双方の別を立つるは心に在り、変りたる作り声を用ふるは賎し、これ亦芸の至らぬ證拠なり。

△艶事 色気を美くすべし、特に定められたる場合にも、人に不快を感ぜしめざる程度になし、執念(しうね)く忌(いや)らしくは云はぬもの。醜きをも美化するが芸の本旨なり、実地を写すのみが斯道(このみち)の本意にあらず、何処(いづこ)にも虚実の心得肝要なり。

△身分なき人 右の如くの訳なれば、賎き者をも、其の心は語るべし、其の容(かたち)は趣きに止(とゞ)むべし。

△チヤリ 和田合戦四の口にて阿闇梨が追人(おつて)を欺く処可笑くて大当りなりしより、後世可笑き処を『アジヤリ場』といひしを、何時かチヤリ場と訛りたり。語るに当りて当世の入事するは断じて悪し、如何に滑稽物なりとて浄瑠璃の時と場所とを無視する事斯道(しどう)の罪人なり、本文(ほんもん)を拍子よく軽(かろ)く語りて滑稽は心に置くべし。

△景事(けいごと) 音の甲乙(かうおつ)産字の運びにもよく注意し、心勇ましく静かに語り、而も心の句切りを忘る可からず。此の覚悟なくては連れて語るにシテワキの声入乱れて姦し、ワキはシテの声に障らぬ様、節尻も間(あひ)の透かぬ様助くべし。

△道行 これは前に掲げし通りなり、シテワキの心得は景事同様たるべし。

△掛合 地合も詞も間(あひだ)の透かぬ様、又押冠(おしかぶ)せぬ様、此処の駈引大事なり。人によりて冠せ掛くる様せよなどいへど、早きは狼狽(うろた)へたる如く遅きは忘れたるに似たり、何にもせよ受取渡しが難し。

幾度繰返して云ふも、義太夫語るには、文章の意味を心とし、文字を姿とし、开(そ)を活動さするに在りと云ふに帰着す。詞にも地合にも緩急あれとか、調子を偸むまじとか、いろ/\に云ひ戒むるも、所詮は列記したる処の外を出でず。されば予は語法(かたりかた)に就ての一切を既に尽したりと信じて、これよりは三絃の事を述べん。

義太夫を語るとは本文(ほんもん)を語り活かす事なると同く、義太夫を弾くといふは、三筋の絃(いと)の音色(ねいろ)にて本文を語り活かすを云ふなり、是れ定義なり。昔も今も三味線は弾きさへすればよきものゝ様に云ヘど、唯弾ければ可にてはこれ絃(いと)を弾くなり、義太夫節の三絃(さみせん)持つて義太夫節を弾くにはあらず、五調子十二調子の定まれるものなれば、声を以て喜怒哀楽を顕す事のなる以上は、其の語る声に連(つ)るゝ処の絃の音色にても亦喜怒哀楽の情は表し得らるゝが当然の理なる可し。若し能はずとすれば、三絃は無用の物なり、今日までに他の楽器(なりもの)と取替られてあるべき筈なり、然るに然もなきは音楽を好む人間の天性が、三絃(さみせん)は語る方を助くるの必要物と認めたればにて、斯程(かほど)明かなる證拠はあるまじ、而して多くの三絃弾は如何。

義太夫の三絃は、音色厚く高尚(かうとう)なるをよしとすとて、斯(か)う心掛けしは百年も前の話、近世に至りては唯只軽(かろ)く細かく手綺麗にカラ/\と弾くを達者と心得、サハリに掛りし時の如き、殊更に蝉の啼く音に斉しく細ッそりと派手々々しう弾きなす為、音色に情なく真実(まこと)なく、随って派手なる癖に色気もなき外面(うはつら)ばかりの掻廻しとなる。誠に弾かんとならば、太夫同様文句の一字々々にもよく注意し、太夫の語る文章を三絃弾かす為の命令と心得つゝ、絃(いと)の音にてわれも太夫と諸共に一心に語る事を忘るべからず。太夫は口にて語る人間、三絃弾(われ)には口なきゆゑ音色を口とすと覚悟なさば、自然に真実(まこと)は音色に籠り、本文(ほんもん)は両々相待つて立派に活動すると倶に、太夫の説明的命令に因て諸共に語る三絃は、力(つと)めずとも助(す)け役の躰(てい)となりて、口を以て語る本躰の補助の様になり、聴く人の興を深からしむるは必定なれど、その心得なき者多きが故に、太夫は主(しう)なり夫なり、三絃は従なり妻なりなどの比喩(たとへ)も何時しか出来たるなれ。絃より出づる音色を以て複雑なる人情事件の種々(かず/\)を語り、しかも太夫が言顕(いひあら)はす文章を聞いてこれが説明をなすと思はゞ、三絃弾(さみせんひき)は決して目にも口にも毛筋程の油断もなるまじきに、此頃の三絃弾(さみひき)は如何にぞや。太夫は汗水になつて眼も眩むほどの騒動中、両手ばかり動かして気は上の空、客の中を見廻し、上を眺め横を向き、手のなき処に至れば先(ま)ア当分用なしだといふ気色(けしき)、これにては下手でも邪魔上手でも邪魔となるなり、両者の関係此に書かんも贅(くど)らしければ、項(かう)を別にして次に記さん。

三絃は助役なり、十分(ぶん)を八分(ぶ)に用ふる事助役(ぢよやく)の法なりとか、聴かせんと思ひて太夫の妨げするは法にあらず、聴かすべき処は一二個所にありとか、昔より云ひ伝へ、末世の今に多少心ある者皆これを格言とし唱ふれども、これ大間違ひなり。斯く云はゞ、天下の芸人一人残らず予が愚さを笑はんなれど、全く然らず、単に出遮張(でしやば)るな、われは顔(がほ)すなとならば幾分の道理は聞ゆれど、三絃は従(じう)なり妻なり助役(すけやく)なり萬事内端(うちは)にすべしとならば、三絃は太夫と並び立つを得ざるものか、五分々々の権力なきものか、実に此(かく)の如きは大愚論と謂はざる可からず。浪花節の三絃や阿呆陀羅経の三絃やなどならば知らず、決して太夫と離る可からざる斯道(しどう)の三絃が太夫に隷属すべき所由(いはれ)やある、腕限り弾く可し、十二分に精一杯に必死に弾くべし、伎倆(わざ)の上に於て太夫と飽くまで競争すべし、唯此の場合に忘るまじきは、三絃は太夫の説明を待つて始めて弾くものなる事なり。厳格に云へば、太夫主(しう)にあらず夫にあらず、太夫と三絃には勿論五分五分の権利あり、随つて五分々々の義務あり、其の立場に寸毫の差異(ちがひ)とてはなけれども、三絃が自然に補助の地位に立つが如きは、太夫先づ文章を云ひ顕はし、三絃は傍らより之を説明するが為なり、即ち説明の前後が外見上の主從を作るなり。然(さ)れば唯これ順序の如何にのみ係る事にして、夫唱婦随の理始めよりあるにあらず『太夫の口にする処を傍(かたはら)より説明するが三絃の役』たるを弁へ置きて後(のち)は、十二分に弾くべし、昨夜(ゆふべ)来た花嫁の如く引込み思案なるべからず、徹頭徹尾聴かすつもりにて腕限り弾くべし、太夫が説明せざる文章をわれ先立ちて説明するにもあらずして弾く三絃に追捲らるゝ太夫は、自己(おのれ)に生地(いくぢ)なきなり、家附の主人の娘の聟となれる丁稚上りも同然にて、身分違ひなれば是非なし、素より権衡を失せる者、腕づくにて負かさるゝとも詮方なき結果なるにあらずや。さもなくて三絃弾(さみひき)は控へ目にするを本分とし、一二個所にて聴かすれば沢山とならば、真実(しんじつ)の芸は何処にて顕すべき、誠の道を守らんとする者が、其処此処(そここゝ)と手加減などのなるべきや、手加減せば控へ目の処には真実(まこと)の足らずなる事三ツ子にも知るゝ道理なるべし。三絃は控へ目といふ事に云伝へし為、三絃弾は太夫よりも一二段上の芸ならざるべからずといふ事にもなりたり。双方の伎倆(うでまへ)相応せる組合に於て、太夫は本を控へたる程とて口に先づ説明の務をなし、其の一言一句を承けて相手が直ちに三絃を以て倶に説明に力を尽してこそ、互の精力伎倆(ぎりやう)一致して負けず劣らずの競合(せりあひ)に、聴者(きくひと)は身も入り肩の凝るをも覚ゆるなれ。芸者の方にては、互に恥を思ひ根限り競合(せりあ)ふゆゑ、否応なしに即(つ)かず離れずの味ひを両者の間(あひ)に生出(うみいだ)すなり、即(つ)かんとすれど説明に前後の順あり、離れんとしても同一の文章を同じ瞬間に説明するなり、即(つ)きもされず離れもされぬ此処(こゝ)が自然の道理なるにあらずや。今の三絃弾く者は尽く此の根底を誤れる格言を知るゆゑに、伎倆(ぎりやう)足らざるは最初より匙を投げ、何為(どうせ)此方(こつち)はお供なり、素人は褒める場所を知らぬゆゑ、骨を折つても仕方なしと諦め、少し伎倆(うで)のある者は、間(あひだ)は何(ど)うでもホンの遇(あしら)ひなり、サア此処だと急に或る廉々(かど/\)に力を入れ、ズッと好き芸人になれば、控へ目にする事に成功せんと心掛くるなり。偶々腕一杯に弾く者ありても、これは自惚(うぬぼれ)より起れる事とて、太夫の説明をも待たず、自分が本を控へし説明係の如く出遮張りつゝ、太夫と二人前の仕事を一人して片付けんとするなど、どれもこれも極端ばかりにて中庸(ほど)を得たるは皆無と云はんも決して失言にあらざるを信ず。三絃をホンの申訳に備ふる太夫、三絃のお助けにて辛(から)くも語る太夫、依怙なく云へば、太夫も三絃も腕競べに汗水となるべき好敵手を求むる事をなさぬ量見違ひの芸人といふべく、相互(たがひ)の伎倆(うでまへ)に相違あればこそ、懸命になればなる程太夫が一人天狗の様にも見え、三絃弾が差出者の様にも見ゆるなれ。各自本分を知りて十二分に業(わざ)を競ぶる時に真正の興味なく、一方は十二分に働くとも一方は八九分の控へ目になし居る時に、双方の芸の真実(まこと)が顕はれんなどゝは、沙汰の限りといふべきなり。昔も今も、説明に前後の順あるを直ちに取つて、両者の間に権利の多少あるが如くに言做(いひな)したるぞ愚しき。

一本より六本までの調子に表裏ある事は、前に記せしが、これが調子を整ふる用として彼の調子笛あり、一二三の絃の音色を正うすとは雖も、三絃にも絃にも駒にも器械全躰に関係ある音は、容易に正確なる能はざるものなり、一口に彼人(あのひと)は調子も合はぬなどいへど、太棹細棹何れにも、真に調子の合ふ様になれば名人の部なり。普通調子の合つてゐると云ふは、凡俗の耳に、調子が合つてゐる様に聞ゆる迄の事にして、伎倆の非凡なる者が稀有のよき器械を使用し、一念を芸に委ねて三筋の絃を弾くにあらねば、真正の調子は中々合ふものにあらず、大阪の鶴沢友松或人に向つて、私どものは調子が合つてゐるか合つてゐぬか、実は自分にもまだ分りませぬと云ひしとぞ、至当なる謙遜なり。三絃の調子、音色といふ事に続いては、絃に太い細いもあり、駒に重い軽(かろ)いもありなど、器械に就ても尚多くの説明を要すと雖も、迚も文字の尽し得べきにあらねば省く。序にいふ、三絃の譜といふものありて芸人は大抵弁へ居れど、素人の知らぬを奇貨(みつけもの)とし、前年これを我が創意の如くして政府を欺き特権を握らんとせし曲者ありしが、此の譜といふもの決して神秘の大事にあらず、いろは四十七文字を平仮名片仮名打交りにしたる他愛もなきものなるが、それを早く書く為より段々字躰を崩して、一種の速記文字の如く、絵か字か判然せぬ符牒様になしたる処が一寸素人に解り難き点なり。書列(かきつら)ねんは易けれど、以呂波文字と説明したる以上は外にもう説き方もなく、仮令(よし)其の字形を見たりとて、芸人素人ともそれにて三絃の弾けるにもあらねば記さず。

掛声は大切のものなり、今の芸人のを聞くに、ヤア、ウム、ハツ、オツ、アゝ、ウゝッなど皆太夫に対して云へる、是が抑(そもそ)も間違ひなり。三絃弾は助役(すけやく)なりなど云ふ故、太夫に号令を掛け若くは嗾(けしか)けるの意味にて声を掛くるなれど、それにては第一控へ目専門の女房役といふ渠等(かれら)の主義に矛盾し、牝鶏(めんどり)勧めて牡鶏(をんどり)の時をつくるものにあらずや。併しそれは何うでもよしとして、予の主張する処より見ても誤りなりと云ふは他なし、三絃弾は太夫に語らす助役(すけやく)にもあらねば又命令をする役にもあらず、自分は自分にて語る筈ゆゑ、自分の三絃に向つて掛け声をするなり、これは附け景気にはあらず、自然に出づる気合なるに、今は故意(わざ)と掛け声して太夫を急立(せりた)て嗾(けしか)けるは余計なお世話の筈なるが、これに馴らされて、掛け声を便りに語る太夫あるは、良人(ていしゅ)良人と己惚(うぬぼ)れながら女房の尻に布かれゐるを覚らぬ二本棒といふべし。太夫は自分にて拳を固めるとか、股を打つとか掴むとか、声の外の手段にて気合を入れ、三絃も自分が絃の音にて顕はす言語(ことば)に気合を入るゝに、これは口に用なきゆゑ声に出づるは当然の結果にて、斯く両々個々の気合が阿吽の自然に合するを、『呼吸が合ふ』とは云ふ。三絃の方から太夫(ひと)の世話を焼きて無理に拍子を取りて押付(おつヽ)けるにては、合ふにはあらず合せるなり、自然の結果ならで不自然の熟練なり、奈何(いかん)ぞ其の間(かん)に妙あらんや。云はでもの事ながら、三絃弾は太夫の楫まで取るが役とありては、迚もわれ無く他(ひと)なき芸は演じ得られず、太夫のお傅(もり)の為に生涯気抜(きぬけ)の伎(わざ)をなさねばならぬ事となる。故豊沢団平が名人たる真の所由は、世人が云ふ如くの、達者なる点にもあらねば、節附に新手(しんて)を出したる為にもあらず、寧ろ達者に任して毒を貽(のこ)せし罪はあるものから、其の中(うち)に、他(ひと)に関(かま)はぬといふ事を無意識に実行したる点に在り。団平が太夫を眼中に置かずして弾倒し弾捲りたる、勿論これ我慢の振舞なれど、此の我慢が偶々(たま/\)芸道の真理に適合(あてはま)りしかば、何の加減も遠慮もなき弾き方は十二分に我が伎倆(うでまへ)を発揮して、三絃にて天下を取るに至りしなり。太夫の側より云へば、遠慮なき団平が余りに達者過ぎたるにて、それと競争する者の生憎なかりしが不仕合といふべきのみ。団平を語り捲り語り倒す程の太夫ありしならんには、団平は控へ目を知らずとは云はず、却て手堪(ごた)えありてよしと云ひしなるべし。

学問、鍛錬、熱心の必要より、行儀作法まで皆太夫と同く心得べきは云ふ迄もなけれど、特(こと)に三絃弾の注意すべき事共を左に記さん。

△太夫同様三絃弾も身構大切なり、心身を正しくする事諸芸の秘訣なれば、弾く行儀を正しくすべし、上手なる者に構への悪きはなきこれ自然の理なり。

△撥を二挺持出す人あり、代(か)への撥は萬一の用意なるべきに、大小其の用ひ処を異にするは恥辱なり。一躰は代(か)への三絃をも手近に用意し置くべきに、然(さ)る事する人稀なるは、萬一にもせよ過失(あやまち)あるは依然(やはり)恥辱(はぢ)なりとの主意か知らねど、切れぬ前に床にて絃を代(かふ)るは皆平気なるは如何に。何事にも掛替(かけがえ)を要せずと自信せるならば格別、さもなくば萬一の備へはあるべき事ぞ。

△無理に受けさすを古くは『捉まへる』と云ひしが、今の三絃弾が太夫と競争するは此の捉(つかま)へ丈なり。掛撥掬撥は勝手次第、難しき処は自儘に直し、手数を殖して無上(むしやう)に掻廻す間隙(あひま/\)には、太夫よりも大きなる掛声して喚(おめ)き叫び、一心に弾くにはあらずして騒動する苦々しさは、繰返すも愚痴ながら、派手に賑かにせんと願はゞ、景事道行などに恰好のものあるを捕へよ、手の廻るが知らせたくば曲弾家(きよくびきや)になるがよし。尤も景事など弾くにも相応の心得は要る事なり、ツレならば主手(たて)の音色と即かず離れずの呼吸を会得せざるべからず、自己(おのれ)先達ならば尚の事、美しき文字の中にも種々(いろ/\)の変化あるをよく弁へて、山川草木花鳥風月四季老幼の区別(けぢめ)も音色に止(と)めんこそ肝要なれ。

△櫓太鼓の曲弾などは、三絃弾(さみひき)の売物にはあらず、人間を見(あら)はすと太鼓を見はすとは何れか易きや。

△三絃の稽古は語る稽古と違ひて、縦令(よし)や床本(ほん)の一行にもせよ、一遍に習ふべきものにて、一送りづゝ三日も四日も繰返すものにあらずとは、斯道(このみち)の者の云ふ処なるが、何うでもよき事なり。

△三絃弾(さみせんひき)に就て稽古すれば、筋は直しく覚えらるれど、義太夫が絃に連出さるゝ癖の付くものといふは一理あり、弾く方専門なるから其の傾(かたむき)のなきにあらねど、併しこれは三絃弾(さみひき)の罪にあらず、教ふる人の伎(わざ)至らねばなり。無事に判断せば、語る稽古は太夫、弾く稽古は三絃弾(さみひき)がよしといふ当然(あたりまへ)の話になる、誥(つま)りは師弟の心入れと伎(わざ)とに在り。

△三絃は心にて弾くを上とし、腕にて弾くを中とし、撥にて弾くを下とすべし。

△弾くも語るも、大味なるばかりでも悪く、細かい丈けでも不具(かたわ)なり。

△太夫が三絃を弾く事の拙(まづ)き割合には、三絃弾の語る方が旨し、とは云へど近来の様に何方(どつち)にも商責替する重宝の人あるに至つては驚くべし、分業のものなれば然う融通の付く訳が無きなり、両刀使ひは自慢にならぬどころか却て恥かしき業と知れ。

△節附は頭脳(あたま)に働きのあるを要す、弾くに巧みなる者必ずしも節附に巧みなりとは云へず、此間の理屈は事々しう述べずとも、振附と役者との関係とに同じ、尤も双方共立派に出来ればそれこそ結構。序なれば云はんに、芝居のチョボの節附は、節附といふものにあらず、種々(色/\)の在来物(ありもの)を綴合(はぎあ)すのみ故嵌込みとも云ふべきか。

△弾初めには無闇と掛声すまじき事なり。此の仲間にては、女房役が先へ口出しするは無作法といへど、それは理屈違ひにて、前にも重ねかけ云へる通りの訳なるに因り、我が弾き出すにウムと気を入るゝはよけれども、ヤアとかハァとか太夫に水を向けるは、即ち掛声の真理を知らぬ所業(しわざ)といふべし。

△一段の段切の大切なるは勿論なるに、太夫も三絃も不信切にて、ワアガチヤ/\と弾き終るは乱暴なり、聴く人の中にも耳のある者なきに限らず。

△三絃弾(さみせんひき)は道具調べ肝要なり、併しこれは大抵の者が流石に注意しつゝある故改めて云ふにも及ぶまじ。

最後に一寸記し置きたきは、彼の弾語といふ事なり、男には滅多になけれど、女太夫には最(い)と多し。人に因てはこれを多芸の様に云へど、口にて語りつ絃にても語ると、然(さう)一度に両方は出来ぬ筈なり、語りながら弾くとならば、口に十分語りて絃は弾く丈けゆゑ何とかなるべきが、一方すら凡人には達し得られぬ芸を二道(ふたみち)掛けて、而も一時に埒明けんとは、出来ぬ事を承知にて行ふものにて、随分無法極まる話なれど、片方(かた/\)にても何為(どうせ)女には満足に出来ぬゆゑ、出来ない序に両方演ると云はるれば夫までなり。中古男にても蟻鳳などは此両刀を巧みに使ひて、後の世までも名人と云はれしとは聞けど、確に成功したりとも思はれず、非常なる天才にあらずんば能はぬ事なり。女太夫も誠の修業せんとならば、断然別々にするが可(よし)、稽古の繁雑は偖置き、一人にては語ると弾くとがベタ着(づけ)になるか、破乱破乱(ばらばら)になるかして、必ず何方(どつち)も共潰れとなり、虻蜂取らずの馬鹿を見るべし。

西宮百太夫が使始めてより以来(このかた)人形芝居は義太夫と離れ難きものにはなりけるものから、世の進むに連れて、余りに幼き慰み物とはなりぬ。如何なる名人上手の人形使顕はるゝとも、木偶(でく)の事なれば迚も人間の動く如くには行かぬが至当にて、早晩(いつしか)此の人形芝居は廃滅に帰す可きものなり。大阪に於て今も猶昔日のごとく此の芝居の廃らぬは、人形芝居それ自身が何時までか生存(せいそん)すべき資格を有せるにはあらで、本場だけに使人(つかひて)の上手が兎も角も客を繋ぎ留めつゝあると、肝腎の床に相応なる芸人が絶え間なくありて、この二個(ふたつ)の力が合して人形座を保ち居れるなり。人形を模範(てほん)とし来れる浪華の歌舞伎芝居が、義太夫人形の二者合躰せる力の上に出でゝ、人間が全く木偶に打勝つを得たる曉には、義太夫は自然独立して素浄瑠璃となるべし、人形の芝居など何時までか進み行く世に存(ながら)へ得べき、阪地の人形は義太夫の勢力なり、歌舞伎芝居の生地(いくぢ)なきを示す処の一現象のみ。

人形ありて相共に発達せし義太夫なれば、太夫も三絃弾(さみせんひき)も自ら人形の動作(うごき)に因(よつ)て修業し工夫する癖となりしは是非なけれど、斯(こ)は人形使が工夫せし伎(わざ)ほどの物が我方(わがかた)になき義太夫節芸人のする事なり。誠を云はゞ、床の方の工夫に由りて、人形を動かさねばならぬ筈なるに、形なき者には種々(いろ/\)の工夫し難きにや、永き時代のうち何時にても、床が人形に教へられつゝあるは、実に太夫三絃弾(さみせん)の大恥辱といふべく、予は断じて、義太夫の修業するに人形の要はなしと叫ぶ者なり、無いには勝(ま)しに相違なきも、必要の物にはあらず、ホンの参考に資すべき程のものにてあるなり。誰は操(あやつり)をよく語るなど以前は云ひしものなるが、太夫三絃弾(さみせん)とも操を語るにも素(す)を語るにも別に違ひのあるべき様なし、本文が活きて働かば能事(のうじ)畢れりなり、然(さ)う幾種(いくいろ)にも語り方があつて堪るものにあらず。多くの床の芸人中には、人形があらば此処は斯う語らねばならずなど云へど、これが自己(おのれ)の不見識を示すにて、素にて語る時これにて完全と思へる演(や)り方は、人形に会ふても手心する余裕なき筈なるにも拘らず、外の語り方になす事、人形に指図さるゝ證拠にあらずや。人形使の註文に因て語る太夫弾く三絃(さみせん)、既に本末を誤れるに心付(づ)かずして、只管(ひたすら)人形の鼻息を窺ふは、情なき次第といふべし。

歌舞伎役者が人形振といふ伎をなす事あり、院本物(まるほんもの)を歌舞伎狂言として演ずるに方(あた)り、一人舞台などの余り科(しぐさ)なき場合を飾る為、其の人物を顕はす事の外に、人形を真似るといふ一(いつ)の見せ場を設くるの手段なれど、考へて見れば幼き伎なり。人形使は木偶を人間の様にして見せんと励むに、真(まこと)の人間が態々木偶の真似するとあつては、何を目的(めあて)に人形の真似をすべきや、上手なる人形の真似をすれば元の人間に回(かへ)らざる可からず、下手の人形を真似る程ならば好い加減に飛んで跳ねて置いても済む訳にて、これ程誥(つま)らぬ話はなけれど、強て真似んとならば、如何にしても人形には隠し得られぬ処の人間離れの廉(かど)を看出(みい)だして真似すべし、首の自然に動かぬ工合や両手の旨く合はぬ処やは、上手が使ふ人形にはなき事にて、普通役者の演ずる人形身(即ち人形振)は皆下手の使ひ方を真似るのなり。序に云はんが、義太夫物を演ずるに方(あた)り、役者が義太夫語の芸を参考にする事あれど、多くは詞などを研究するに止まり、其の腹を聞くは少し、否(いや)腹を聞くのなりと云ふ役者(ひと)もあらんが、立派な役者にて下らぬ太夫のを聞きて、其の抽斗違ひ杯を感心して用ひ居れる方が多し。我が弟子も師とするに足る事あるの道理を以て参考とするならば、参考品に接する前、我が眼識を高め置くべし。

糸操とて糸にて使ふ人形もあれど、思ふ様にならねば自然に廃(すた)り、今は直接(ぢか)に手先にて使ふ者のみとなる、これが今日の普通の人形芝居なり。さて此の木偶には四肢(てあし)あると無きとあり、首は胴の割合に小く、随分見苦しき形なるが、使人(つかひて)の上手なる時は誠の人の様にも動き得ざるにあらず。人形の髪は歌舞伎役者の如く鬘にて、首は抜差自由なり、胴は空虚(うろ)にて使人(つかひて)の手を入るゝ処、而(そ)して主手(しゆて)は首と右手(めて)を使ひ、左手(ゆんで)を一人、足を一人と都合三人して一個の木偶を扱ふ事、馴れたる目にはさもなけれど、一躰目まぐるしくて智慧のなき玩弄物(もてあそび)なり。心棒(しん)を使ふに次で難しきは左手(ひだりて)にて、何れも腕先にて動かすを法とす。昔は使人の顔を出す事なかりしが、近頃は我が顔を見知られんと望むにや、出使ひを多くして小き木偶の顔の側に種々(いろ/\)の顔色を陳列し、別にお立派でもなき禿頭などの出没するは、如何にも馬鹿気し話にて、人形を主にして観せんとならば、床は勿論簾内とし、使人は残らず黒衣(くろご)を着け、人の容(かたち)に見ゆるもの唯人形あるのみと云ふ工合にせねば駄目なり。此他人形芝居に就ては記すべき事夥しくあれど、義太夫に対する人形に重きを置かず、否、殆ど人形を度外視せる予は、爰に多く人形の事を述ぶる必要を認めねば、これよりは義太夫節批評の事について少しく云はん。

以上記述したる処にて、演芸の正邪は何人にも最早判別し得らるべけれど、所謂聾千人の跋扈余り太(ひど)きゆゑに、聴者(きゝて)の為にも亦多少の文句なき能はず。

芸人にも碌なものはなけれど、昔も今も聴者に聾の多き割には芸人に型無は少し。偶(たま)には芸の正道を踏み、客に対するにも、弟子を率ふるにも、邪(よこしま)を用ひざる巧者あれど、大業(おほげふ)に云へば大声俚耳に入らずにて、媚び諂はざる芸は評判宜からず、終には家業にも障る故、強情の張徹せぬは無念々々と云ひつ〃も、詮方なしにヨタ連の仲間に堕落し、気骨あるは斯道(しだう)を見限り身退く。斯る仕宜ゆゑ、苦情など云ふ資格なき芸人まてが人がましく客の分別なきを罵るに至る、面(つら)憎けれども理屈は理屈、何うやら芸人の堕落は一から十まで聴者の悪き様な事に言捲らるゝは、誥らぬ訳とは思へども、全く聴く方が一躰に分らなさ過ぎるのなり。今日の義太夫界を見るに、啻(たゞ)さへ性躰(しやうたい)なき芸人を客が態々(わざ/\)魔道へ引入る〃に似たる、これ縊首者(くびくゝり)の足を引張るものにて、或る意味から云へば覚悟の上の者を押片付くる分の手なれど、普通の人情から考ふる時は無情の仕方に相違なし。聴者(きヽて)は常に渠等(かれら)の監督者たる地位に立ち、教ふべきは教へ、見込なきは斯界の外へ逐払ふなり又地の下深く葬るなり、何とか埒を明けざる可からず、而して監督者たるべき資格は如何。

老若男女の何れはあれど、義太夫を聴く人に数種あり、理屈はなく唯義太夫が好きといふ者、自分も稽古をしてゐる故といふ者、上手なのならば聴かうといふ者、上手でも下手でも関(かま)はぬ声の美(よ)いのが心地(こヽろもち)が好いといふ者、醜(きたな)い野郎のよりは女のが綺麗事でよいといふ者、見るにも聴くにも及ばぬ暇潰しに行かうといふ者、数へ立てして類を分くればまだ/\あるべきが、大掴みに区別すれば直ちに、解る者と解らぬ者との二ッになる。然(さ)れど此の解る者と云ふが其の実怪いのにて、芸人の方から彼(あ)の人は解かると云はれても、尚それが当てにならず、といふ仔細は外でもなく、真の義太夫を知らぬ芸人が褒める様にては、不量見同士の意気が合ひし丈にて、決して折紙(おりかみ)にはならぬなり。没分曉漢(わからずや)に比べて幾分か解る方の連中にも、理屈は知れど実地に疎きと、実地には通じても理屈の方には真暗なるとがあり、前者は頭から理屈張りて出来ない相談の独よがり、後者は言伝へや型やの古物(こぶつ)を振廻して黒つぽがる。斯(か)うした人達が憶面なしの批評を試み、イヤ何うも彼(あ)の声がとか、彼処(あすこ)の節がとか、此(こ)の院本(ゐんぽん)は一躰何が何してとか、碌な事は聞せぬにぞ、下手芸者には尚々迷ひを増させ、分別のある者には馬鹿にされ、何処迄行つても要領を得ず終(じま)ひなるは下らぬ汰佐なり。なれどもそれは是非なし、芸人同士にさへ満足なる芸評をなし得るは、先(ま)アお気の毒ながら暁(あけがた)のお星様。

『解る』、『解らぬ』、それは兎に角として、他人(ひと)の評をする者に依怙のなきは稀なるが、これが実に良からぬ事なり。折角解る者がありても、相手の芸人を贔屓にすれば痘痕も笑靨の身贔屓となり、相手が懇意なる時は遠慮して心にもなき世辞をいふ、今の世の人間如才なさ過ぎて骨のある奴探すに根の尽きる程稀なれば、縦令(よし)耳の明(あ)いた人が褒めたればとて迂闊には信じられず、芸人仲間の試演(てみせ)にさへ銭の行渡(ゆきわた)りよき者はお情の及第も叶ふ。斯く聾と無骨(ほねなし)との寄合となつては、怠け/\胡麻化して銭を取らうと心掛くる芸人の矯正なんどは思ひも寄らず、かゝる風儀を正さんには、情実に左右せられぬ立派なる芸人と理屈家(りくつや)とを監督者に置き、取締とも相談役ともならしめて、芸人自身に恥といふ事を知らしむるに在り。渠等仲間の役員(やくづき)とは何ぞ、屁理屈を並べ、盲判を捺し、月掛を預り、寄合の世話を焼く、此(かく)の如き他愛もなき者共が時々批評者の地位に立つて何を云ふとも、功能のなきは当然なり、仲間以外にも話の分る確(しつか)り者を備へ、教育誘導に力(つと)むるが仲間に取つての良法、聴衆(きヽて)の方からは有力なる団体でも作りて、真正の批評をなすに力むるが名案ならん。ドン誥めまで行つたら目が覚めるだらうでは斯道廃滅、何んでも今の中(うち)に確(しか)とせし批評家顕はれ、妖魔をして顔色なからしむるに若かず、客に教へ芸人に誨(をし)ゆる亦当に先覚者の務なるべし。

唯解る様になれとばかりにては、云ふ此方が無理なり、芸人素人を罵りし代りには、修業の順序方法等を記して、全然(まる/\)の素人にも義太夫とは斯様(こん)なものといふ事の解る様にしたるからは、此(こヽ)にも多少の手順は述べざるべからざらん、理屈の言ひツ放しにては、他人(ひと)の事は偖置き此方が独よがりと笑はれなん。就ては其の法如何といふ事になれど、固より一ッは天性(うまれつき)なり、人為(じんゐ)にて耳の穴の通りをよくせんとするには、幾度も一ッ事を云ふ様なれど、第一に院本(まるほん)の研究、それが濟みなば、ドシ/\聴くべし、片端より余さず洩らさず手の届く限り聴くべし。一体は初めから怪いのを聴くは大毒なれど、闇探りの独歩(ひとりあるぎ)にはそんな乙甲(おつくう)な事は云つてゐられねば、玉石混淆是非に及ばず、何んでも数を聴きながら、自分が前以て研究し置きたる本文(ほんもん)の事々物々が、活躍してあるや否やを判断すべし、如何に初心なればとて、光秀が黄(きいろ)い声して戦をするとも思ふまじく、初菊が良人(をつと)の傷けるを見ながら、何うせうぞいなアこりや/\と踊る筈とも考へられざるべし。斯くして耳を馴らす中(うち)には、女太夫の果敢(はかな)き芸の中(なか)よりも良き事は看出し得べく、立派なる太夫の伎(わざ)にも合点行かぬ個所あるに気付く様なるべし。さて自分にこれ迄の分別付かば、少しにてもよき芸人は看付け得べきにより、成るべくそれ等を多く聴きて、今度は義太夫節の姿を独習すべし、心さへ備はらば姿は何うでもよしといふ訳のものならねば、これを知る事も第二の必要なり、姿に構はぬとならば、新口村を常磐津で語つても巧くさへあれば構はぬといふ事になる。因て義太夫節の姿を知りてこれを亦研究し、よき芸人のを参考にしてよく咀嚼(かみわく)るを肝要とす、仮令(たとへ)無垢完全なる芸人なしとて、或る程度(どあひ)までの手本とするに差支えなし。学問すればとて、学士以上の教師に就かねば博士にはなれぬといふ理のなきに同じく、師匠より勝る弟子の出来るは此処なりと心得、我が工夫にて聴分け行く中には、初め手本にしたる芸人に教ふる個所をも捕へ得らるゝなり。斯くして心も姿も会得なさば、後は実地の研究に取掛るとして、自ら唸るもよし、唸らずして芸人に近(ちかづ)き、実地の事を尋ぬるもよし、量見さへ据り居らば後は臨機応変自由自在、消毒さへ届きなばペストの中も恐るゝに足らず、虎穴に入つて却て虎子(こし)を得るの手柄にも出会ふべし。併しそれにても尚成功しかぬるは自分の脳味噌の足らぬのなり、傍(はた)から智慧を付くべき限に非ず。

素人義太夫の殖(ふゑ)るは、芸人に下手の多き為に義太夫をさまで難しきものとは思はず、己(おれ)も一番稽古して見やうとの気が聴衆(きヽて)にフラ/\と起り易きゆゑの事にもあれど、総じて近来は客の方も下落し、段切などは耳にも止めず、芸人が?(もが)き廻りて勤むる間とても、雑談(ざふだん)批評高話(たかばなし)、寝転ぶもあり足を投出すもありて、其無作法言語(ごんご)に絶えたり、馬鹿にさるゝ様な種を蒔く芸人も悪けれど客も余り野蛮なり。それに関東より東北へ掛けては、義太夫聴き少く、関西より中国には割合に耳明き多く、九州辺も処によりては却々(なか/\)馬鹿にならぬ事なるが、客に不行儀の多き土地程聾も多き割合なりとは自然の理なる可し。近松半二は当時既に客種の下落せしを歎き、今の世は芸人も下手看客(けんぶつ)も下手と云ひき、近頃の客の様を見ば何と評を下すべきか聞いて見たきものなり。訳も分らず褒め立つるを『弱い家業』の者を引立てやる唯一の義侠心と思ひ、芸人をして小成に安んぜしむる弊の関東人に多き為、関東は斯芸(このげい)の研究所にあらぬ如く、却て芸人に笑はれ居るを知らば、お心善(こヽろよ)しばかりが決して贔屓といふものにあらざるを覚り、成る可くは行儀もよくして、芸人に気誥りを感ぜしむること亦斯道を発達さする方便の一ッならん。顔面(かほつき)が気に入つたとか、何処となく愛嬌があるとか取止まらぬ事を云ひて、贔屓にする客のあるは、実に芸人を殺す一種の黴菌なり、芸人を贔負にせんとならば須らく芸に因るべし、人物の如何は第二の問題なり。

義太夫の丸本は、物語類のものにて、事実を基として書き慣されたれば、稗史小説が無実の事柄を如何にも誠らしく作成(つくりな)すとは反対(うらうへ)にて、強て云へば、有うし事柄の幾分を無実の様に作りしとも謂ひ得べし、此に少しく院本(まるほん)に就て語らんか。

誰も知れる事にはあれど、省き難きもの故に、一(いつ)の順序として、此処に院本(まるほん)作者の名を記さん。先づ竹本座(にし)の作者(ひと)としては、近松門左衛門を始め竹田出雲、三好松洛、文耕堂、長谷川千四、近松半二、竹田小出雲、錦文流、吉田冠子、浅田可啓、八民平七等の名知られたり。豊竹座(ひがし)の作者(ひと)としては、紀海音を始め西沢一鳳、並木宗輔、安田蛙桂、為永太郎兵衛、竹本三郎兵衛、若竹笛躬、中村阿契、近松やなぎ、菅専助、豊竹応律、淺田一鳥等名あり。何れも競ふて新作を出(い)だしたれど、竹本の方(かた)総じて伎倆(うでまへ)よく、人気に嵌る作数多(あまた)ありしかば、今の世までも竹本座(たけもとざ)の浄瑠璃は多く伝へられたり。

作の巧拙(よしあし)は今此に論ずるの遑(いとま)なければ、当今世に普く知られたる院本(まるほん)を単に竹本(にし)豊竹(ひがし)と分ちて列記すべし、西物東物の別を知らぬ人もあればの事なり。先づ竹本物(にしもの)の方にて浄瑠璃に演劇(しばゐ)に永く名を遺せしは、須磨都源平躑躅、鬼一法眼三略巻、檀浦兜軍記、芦屋道満大内鑑、御所桜堀川夜討、ひらかな盛衰記、新薄雪物語、夏祭浪花鑑、楠昔噺、菅原伝授手習鑑、義経千本桜、仮名手本忠臣藏、双蝶々曲輪日記、源平布引瀧、恋女房染分手綱、小野道風青柳硯、姫小松子日の遊、極彩色娘扇、由良湊千軒長者、奥州安達原、姻袖鏡、本朝廿四孝、太平記忠臣講釈、関取千両幟、三日太平記、傾城阿波鳴門、近江源氏先陣舘、妹脊山婦女庭訓、新版歌祭文などにして、那須与市西海硯、苅萱桑門筑紫𨏍、和田合戦女舞鶴、釜淵双級巴、播州皿屋敷、八重霞浪花浜荻、玉藻前曦袂、日蓮聖人御法海、一谷嫩軍記、倭仮名在原系図、義経腰越状、祇園祭礼信仰記、祇園女御九重錦、娘景清八島日記、艶姿女舞衣、桜鍔恨鮫鞘などはみな東物に属す。而して前記の作者と作物(さくぶつ)とは、後世まで忘れられねばとて必ずしも勝(すぐ)れたる者のみにはあらず、恥を知らぬ作者の手にて、前人のを焼直したるもあれば、一段丸取りにして其処(そこ)を旨く売込みしもあり、人も物も随分如何はしきが少からねど、今も昔も俗受は格別にて、人形の並び方事柄の変化に重きを置かず、思ふ儘に文を行(や)りし門左衛門や海音やの作は、名篇に富みながら芸壇に伝はる事最も少く、却てこれ等を剽窃したる後人の作の世に広く知られたるこそ笑止なれ。併しこれには原因あり、門左海音等のは文章の美きよりして節附も自然美う出来たるに釣込まれ、後世の芸人皆その心を忘れて演ずるに至りしにぞ、句々血涙の文章をも派手やかに弾きつ語りつして真(まこと)の興を催さす事なき上、半二、松洛流の当場(あてば)に乏ければ人形の動作(うごき)も俗眼に面白味薄く、終(つい)に東西の両大関が作は読書家仲間に纔に尊(たつと)ばるゝばかり、二人の遺物(かたみ)を引括めて近松の国性爺合戦だけが熊八社会にまで知れ渡り居れる位の有様とは、客も分別なく芸人も演活(しいか)す程の伎(わざ)を有(も)たざりしに由らずんばあらず。偖(さて)右の外江戸浄瑠璃なる者にては、花上野誉の石碑、神霊矢口渡、伊達競阿国戯場、糸桜本町育、加賀見山旧錦絵、伽羅先代萩、碁太平記白石噺、恋娘昔八丈など兎も角も形を今に止め、京阪の他芝居に書卸されし者の中(うち)にては摂州合邦辻、染模様妹背門松、紙子仕立両面鑑、伊達娘恋緋鹿子、傾城恋飛脚、桂川連理柵、伊賀越乗掛合羽、木下蔭狭間合戦、日本賢女鑑、関取二代勝負附、道中亀山噺、日吉丸稚桜、八陣守護城など多少は人の耳目に狎れたり。聴く物としてか或は見る物としてか、何れかに其の伝はりし原因はありと雖も、一々此に云ふべくもあらず。

文章に、趣向に、名を成せし作者は至つて少かりしと云ひながら、其の中にも亦情なき輩ありて、無責任の小細工を企て、ダメを拾ひて有名の浄瑠璃を扱(いぢ)り散せしがあり。菅原の松王屋敷、忠臣藏の本蔵屋敷など即ちそれにて、最(い)と馬鹿気たる趣向なるを、濫りに『増補』など唱ふるは怪しからぬ事と云ふべく、又原作が売込みし処を一段ぐらゐ改作して、訳の分らぬ様にしたる曲者もありしなり。同じ段にて二種(ふたいろ)あるものゝ中には、原作者が後に加筆せしもあれど、御所桜の三の切を扱(いぢ)りし如きは実に原作者を辱しめたるもの、太甚(はなは)だしき箇所を挙ぐれば、改作の方に『勇士の戦場へ赴く時は三忘と申して忘るゝ事三ツあり、国を出づる時家を忘れ、境を過ぐる時妻子を忘れ、敵陣へ臨んでは我身を忘るゝ、婦人懐胎もまッ其如く、既に月満ち御産の緒を解かるゝは、勇士の敵陣へ駈入つて、これぞよき敵御参なれ、遁すまじと引組んで首を取るか取らるゝか、よい子を生むか得生ぬか、生きるか死ぬるか生死の境』云々とあり、勇士と妊婦との例に多くの無駄あれど、原作には『婦人の懐胎もまッその如く、一気腹に宿る処取りも直さず勇士の国を出づる時、御腹帯をなさるゝ処が勇士の妻子を忘るゝ処、既に月満ち驚破(すは)御産の紐を解かるゝは勇士の敵陣へかけ入つて、是ぞよき敵』云々とあり、三忘一々懐胎の事に当れり、若し煩(くど)しとての改作ならば、三忘のあたりにも何とか智慧の出し様はあるべし、何にせよ、語呂の良からぬはドシ/\直して語る様にしたる事、祇園女御の三段目ばかりを『卅三間堂棟由来』と改題して、口調よくなしたるにても知らる。近松等の名作に手を着けかね、口調の悪き儘廃らせし物の多きは、これに因て考ふれば別に大した不思議にもあらざるべきか。抜本(ぬきほん)と称する右様の一段改作物尚他にもあれど、下らなさ加減は大抵相同(あひおな)じく、何時の世にも乞食と無法者は絶えぬと見えたり、用心は語る人にこそあるべけれ。

人を描く筈の院本も、憗(なまじ)ひ目に見る人形のありしが為、何時か事柄を書く様になりて、神祇釈教恋無常皆不自然に陥り、これはと人を意外さに驚かす趣向にばかり骨を折る作者は、五段物にても其の終ひなどは何うでもよしに書薙(かきなぐ)り、見せ場は外に在りといふ風になせしにぞ、自然客の方も結末などは眼中に置かず、四段目迄に出た悪人が滅びるのだと早合点、それが逆戻しに又原因となりて、三四段目の性根場(しやうねば)ならでは心棒の作者自身は筆を執らず、他は皆伎(わざ)の劣れる者に好い加減に片付けさす事としたれば、頓(やが)ては一人立(にんだち)の作も皆然(さ)うなりて、大根牛蒡を見る如く頭と尻尾は要らぬものゝ様になりしこそ是非なけれ。それも宝暦の頃までは、兎に角上中下物(もの)五段物の世話時代とも少しは見らるゝ作も出(い)で、此の問九段物、十段物、十一段物、十二段物、十三段物それ/\に小器用に書作(かきなさ)れしかど、明和、安永と降(くだ)りては作者らしき者も漸く減りて、偶々(たま/\)の新作も無下に愚しきものゝみとなり、浄瑠璃は俗受けよき古物(こぶつ)が幾度(いくたび)となく繰返さるゝ事となりぬ。近年に至りては院本作者皆無にて、時に文学者連のこれに筆を染むるもあれど、節附をなす芸人なく、これを実地に演ずる事なければ、今後院本を作る人は、人形の並び、事件の変化等に重きをおかず、軍に読本(よみほん)として文学上価値(ねうち)あるものを出(いだ)されん事こそ望ましけれ。若し語らせんとならぱ、一寸せし端場の付きたる一段物を作るがよし、非凡なる芸人の出ぬ限り迚も院本の復興は覚束なきなり。

序は何(ど)う、二段目は何うと、一番の院本に大凡定められたる躰(たい)のなきにあらねど、作者次第伎倆(うで)次第それは何うでもなる可し。併し近世の作者は、チヤリも道行も書き得ずして、三の切さへあればよいと云ふ風なりしかば、訳の分らぬ掛調(かけてう)や手爾波違ひは珍しからず、甚しきは文をなさぬもある事なるが、斯(かヽ)る悪作が何うにか斯うにか世に行はれし処即ち院本が脚本(しやうほん)と同じ目的を以て書かれたる證拠なり。尤も昔より『てこそ入りにける』といふ常例(じやうれい)の文法違ありて、これは語る場合『けれ』にては工合悪しとの口実の下に、已むなき書き方とし免(ゆる)され居り、学者社会にも怪む人稀なるは、実地に疎きよりの寛仁大度(たいど)、寧ろ通がりの力負けといふべく、決して『こそ入りにけれ』と云はれぬ事なく、絃(いと)に合はぬ事なし、云はれぬ人あらばそれは不具(かたわ)なるが為ならん。院本書く人は芸人の我儘に瞞(くろ)められず、飽くまで文法は正しくして、其の中(うち)に絃に合はすものといふ事の斟酌ありたし。明治になりて、前記の如く文学者の著作に係れるも二三ありしかど、多くは普通の小説めきて、語るには息の余る処だらけなりき。院本研究の学者達は少しく実地の上にも考へを及ぼして、古名人の傑作の世に廃れたるを興し、演劇以外に含める趣味の多くを洽(あまね)く世人(せじん)に示されん事を望む。今の如く衰へたる斯道(しだう)は芸人の手にていつかな再興せらるべしとも思はれず、院本の字面のみを論じ合ひてわれ面白の学者風を吹かすが、真(まこと)の院本研究にはあらざるべし、院本の院本たる所由(ゆえん)を知れる筈の学者は、今少しく道に忠ならざる可からず、世間の好者(すきしや)も亦心して少しは斯道の衰頽を憐れめ。本書八篇五十余章、切(せめ)て何ぞの参考にもなりなば、筆者の喜び此上なけん。

本篇に於て散々理屈は並べたり、此(こゝ)には語る人の為に、当今流行せる浄瑠璃中の主(おも)なるものに就て、少しづゝ語方(かたりかた)の心得を記(しる)さん、もとより九牛の一毛にはあれど、芸人すら兎角注意せぬ勝(がち)の廉々(かど/\)を撰(え)りての業(わざ)なれば、これにても多少の参考にはなるべきを信ずる也。後(のち)には明治年間の義太夫(ぎだいふ)談等を付記して、他日の参考に資せん。

語方の実例(外題いろは順)

「待つ間程なく熊谷次郎直実」の此処(こゝ)の名はシツトリと云ひて直実の二字に貫目を持たせ猛(たけ)き武士(ものゝふ)が憂ひの態(さま)を見(あら)はすべし「コリヤ女房」と始めて相模に物をいふ此処(こゝ)が大事なり分別あれ「オウイ」は須磨の浦と一つにならぬ様にする事肝要なり「我子の小次郎敵に組まれて」のあたりは少し裏を聞かせ底を割る位の腹にしても差支なし「音(ね)をぞ澄ましける」の処は如何にも森(しん)と引締めて一段落息に区画(くぎり)を付くるが肝腎「ヤア/\熊谷」の義経の詞(ことば)上吊(うはづ)るは悪(わる)し優美にせんとても作り声はせぬものぞ「直実誤りしか」は突込んで云ふ慣ひながら源蔵が松王に実験せよと云ふ場合とは違(ちが)へり義経の面(おもて)を仰見ながら云ふ心にすべし「この敦盛様」の「此の」は藤の方に云ふにはあらず抱(だ)きしめたる首を俯向(うつむき)見て云ふ趣きに語るべし「宗清なれば平家の余類」の詞(ことば)を歌舞伎にては義経の白(せりふ)にして云へどそれにては味(あじは)ひなし「頼むべき筋はムヽ面白い」は弥陀六少し莞爾(にこ)つける位の気味に云ふがよし「忝い」は涙を見せるもよし「知れた事を」は低く詰めて「軍(いくさ)に立たん望は」の処は十分切つて「ホヽウ」と哀れに云ふベし「夢であつたなァ」は眼目の処にて演劇(かぶき)にては誰(た)がしても引斗(ひきだし)違ひの息なり団十郎のとても参考にならず「柊に置く」の一句は物哀れにホロリと云ふベし「おさらば」は静かに云ふをよしとす段切(だんぎり)なれば兎角ぞんざいになるこれ下手の証拠なり

東路の件(くだん)は平作と十兵衛が歩きながら話しせる様に語るを第一とす大抵は坐つて話しするものゝ如し「およね/\」と呼ぶ詞(ことば)は見廻し透かす心を欲しゝ「金銀を取つた」と切るに間(ま)のあるは拵(こしら)へ過ぎて悪し切つて直ぐ「と云ふては」と語るべし「随分無事に親仁殿」は「親父様」の腹「夜明け迄は間(あひだ)もあり」と「夜明け」にて切り見廻す思入れあるべし十兵衛は立ち急ぐ為「夜明けに間もなし」と云ひしばかりなれば、「吉原」の処も一息切つて「までは」の三字を上二字丈け刻み加減になし「はよも行くまい」と一口に早く云ふべし、「吉田で逢ふたと人の噂と」は真直に云ふをよしとす院本(まるほん)を見れば合点行(ゆ)くべし

「既に其夜も」の語出(かたりだ)しはシツトリと物淋し気(げ)なるを要す「身に覚えないにもせよ」の「せよ」は目交(めまぜ)に頷(うなづ)かす心あるべし「有付(ありつき)とてもあらざるか」は念を入るべし「師匠の慈愛」といふ文句はあれど幸兵衛が問ふには一物あるなり「ハテ壁に耳ある」の「ハテ」は女房の何か云はんとする先(さき)を折つての詞(ことば)「外は音せで」からはよくよく森(しん)となる様すべし「一人寝さすは」の文句は一人寝をさするはといふ始終の事ならず一人して寝さすはといふ目下(いま)の事なれば息の切り方を紛らはしからぬ様すべく又文句に泥(なづ)まず此処(こゝ)は総体に夜廻りを生地(いくぢ)無さゝうに語るがよし然(さ)もなくては哀れを添えず「人参熊の膽(ゐ)」は心に喜びても口には泣くべし泣く処に喜びは聞ゆるなり「何故殺したハヽヽヽ」と笑ふ詞(ことば)の最初は如何にも取つて付けた様に一息に笑出すべし「過分なぞや」は泣く可(べ)からず有難がる可(べ)からず懐しさうに云ふが性根(しやうね)なり「シタリ黒星」は如何にもの意味は裏なり流石と云ふ心地(こゝろもち)に語るべし

「アヽコレ申し」の雛絹の詞(ことば)は打消しと思ひては悪し軽(かろ)く語りて今迄の主計(かぞへ)の詞(ことば)は耳に入らざりし様にして唯後(あと)の詞(ことば)を遮(さへぎ)る状(さま)に云ふベし「お前の事が苦になつて」を近来は「あなたの事が」といふ太夫(ひと)あり或る文士が校訂したりとか云ふ本にもあれど「お前」とは今日(こんにち)世間にて謂(い)ふ所のぞんざいなる詞(ことば)にはあらずこれが正当(あたりまへ)の二人称にて「あなた」は彼方(あなた)と書くべき三人称なれば相模が夫(をつと)に向ひて「彼方は藤のお局様」といふ様に用ふべき詞(ことば)なり「さう仰有れば」は成程と思当る息を知らすべし「えいヤツと」はノベツに云ふべからずヱィとヤットには引揚げると投げるの区別なくてならず「濠の外」の処は明瞭(はき)と切りて「鼠と」と口早にチヨコ/\と云ひ軽(かろ)く「なつて」と続けるべし此(この)後(あと)は児島大内及び政清の詞(ことば)の遣取(やりとり)に注意すべし

「花は昔」と静かに「今は老木の」と哀れに云ひお辻の詞(ことば)を始終大事にすべし此(この)前には格別の事なし森口を瀧口上野の如く仰々しくせねば余は普通(ひとゝほり)にてよし「何書かしやる」は泣いて/\文字は見る気もない様に云ひ偖(さて)坊太郎の書く字を充分読み難(にく)き体(てい)に聞かせホツホツと息しつゝある心にて云ふべし「呆れて詞(ことば)」は泣いて詞(ことば)もといふ意(こゝろ)あるを要す「一眼二早足(さそく)上段下段」は大声を出さず一ツ/\粒(つぶ)を立てゝ歯切れよく息を抜かずに語るべし「うば桜」此(こ)処も終(しま)ひながら情(じやう)は充分に持たせたし

「其方に居やるは」の処は透かし覗く様に云はねばならず「日外(いつぞや)講釈で」を「日外」にて切るは場当(ばあた)りなり不自然なり真直も興がなしと思はゞ「云はれたと」で切り後(あと)を真直に云ふがよし「背(そむ)けて」には余程上手下手あり云ひ方一ツにてツンとしたる様にも聞え憂ひを隠す様にも聞ゆ偖(さて)此処(こゝ)等の宗岸半兵衛兎角無差別になりたがるものなれど宗岸の方(はう)は本心を明かして後(のち)も幾分かガツシリと云ふがよし「聞いているさの」や「をしの片羽」やのキツカケを突込んで詞(ことば)からの変り目を当て場にする人あれどこれ等は太夫(たいふ)の数にも入れ難(がた)き厄介者(やくかいもの)にて隣の稽古屋の唄は此方(こつち)と別々の様に注意するが誠の心得なり「しほ/\と」を絃(いと)に誘はれサラ/\といふが常なれど夫(それ)にては勇々(いそ/\)なり場合と文句を考ふべし「伸上り」は術無気(じゆつなげ)にありたし大抵の太夫(ひと)は三勝が踊り居れり

「忠孝の」とシンミリと語出すべし山なり冬なり寺なり時も処も出る人間も淋きもの耳(のみ)なるに心を留(と)むべし「寝息を窺ひ」はジツと押してその気を替え早間に「手を支(つか)え」とピタと確(しつか)り据えて云ふベし「ナニ氏政」の「ナニ」は喜ぶよりも寧(むし)ろ狼狽(うろた)へしやうにありたし「女程」は充分強く力を入れ凄味に云ふべし「見廻す後に立て切る障子」など苦(くるし)い書き方のある此(こ)の一段中(ちう)に在つて此処(こゝ)は思切つて突然(だしぬけ)に一寸よく書かれたれば語る方(はう)も前とはサツと息を替ゆるがよし「操を感じ」は泣く心地(こゝろもち)なるべし「あら嬉や」は聞かせ処なり「一討とは存じたれど」の辺(へん)大抵は狂人(きちがひ)にして了(しま)へど然(さ)うせずして語る工夫あるべし「玉くしげ箱根」は云ふ迄もなき事ながら別々にせぬ様にして段切(だんぎり)を終れ

「荊棘の中」の語出しはサラリとしたる中(うち)に落付(おちつき)を語るべし文字に釣込まれて物々しかるべからず「ハア誠や」は腹のドン底より云ふべし「おさん/\」と呼ぶ声は四辺(あたり)を憚る中(なか)にも心急(せ)きと嬉さの分る様にありたし「縋付き」は獅噛付(しがみつ)きの心なるべし「誰(た)がするものぞさりとては」は念を入れて大事に云ふ事「馬に乗つて」の処は強(しゐ)て痩我慢に泣かぬ顔する様なるは悪し「下総一国手に取る如く」の処詞(ことば)清(すゞ)しく心をハツタリと感慨深う云ふべし一寸の処なれど大事なり「おさらばの」は腹の中(なか)ゆゑ純然たる地(ぢ)に語るべし

「七十一期(ご)」は一を上へつけて云ふをよしとす「顔打眺め」は呆れたとよりは不便(ふびん)なといふ様にいふべし「燈火(ともしび)眠(ねぶ)る」は飽くまで淋しく引締むる事肝要なり「アヽ悔むまい」はシツトリと、「最前より」の日蓮の詞(ことば)絃(いと)の音(ね)に釣らるゝ上声(うはごゑ)は大いに悪し普通の声を清まして云ふべし

染の井と住の江といふ母子(おやこ)の名兎角聴く人の耳に紛れ易し語る方(はう)にては然(さ)も思ふまじけれどよく/\注意して声に意味なき品(しな)を付くるべからず又此(こ)の浄瑠璃の片岡を片桐と云ふ人あれど大間違ひなり片桐の事なればとての事ならんには歴史中(ちう)の人物は皆本名にして云はねばならず斯(かゝ)る下らぬ穿鑿は語人(かたりて)の思慮なきを表白(へうはく)するに止(とゞ)まる、尚片岡の蔭腹(かげばら)は底を割らぬ様になし詞(ことば)には態(わざ)と力を入れ詞尻(ことばじり)の息をホツと吐(つ)く様にすべし他の蔭腹とても同じ、元々これは無理な趣向なれば腹を切つて居ながら何(ど)う斯(か)うとの理屈は云はぬ事なり「暇乞をと引寄せて」は膝行(いざ)り出(で)る心にていふべし、此(こ)の辺(へん)の宇治の方(かた)は気性(きしやう)凛としたる処を礎(どだい)にして憂ひを聞かすべしこの人が賢女鑑の外題の起因(もと)なればと云ふにつけても此の浄瑠璃随分大阪贔屓の無理な作なり

此の一段は飽くまで品(ひん)よく色気を綺麗に語る様心掛くべし姫の色気を見せんとすれば猥(みだり)がましく忌味(いやみ)に聞ゆ濡衣が勝頼に対する詞(ことば)は打解けし中(うち)にも主従の別あるを要す「やアしほらしき有財(うざい)餓鬼」の処終(しま)ひなれば誰(たれ)も大抵にして置けど此の関兵衛が廿四孝の大立者(おほだてもの)なれば少しの処にも気を付けねばならず

真弓葉末の詞(ことば)姉妹(きやうだい)なれば年頃にて区別すべし「籠を開いて」の次は「白[閑+鳥]を放つ」なり「白あ」だの「白かう」だのいふは違(たが)へり笹市松太郎の詞(ことば)は気嵩(きがさ)とあれば笹市の方を幾分かテキパキ云ふべし「忍姿の宗貞加藤」は絃(いと)に泥(なづ)まず確(しつか)り云ふがよし「おくりやれ聟殿」はジツと思入つたる気色(けしき)にすべし、この一段は緩急に格別心を付けねば忙(せわし)くばかりなりて拍子よくなる程情が聞えずなる

桐の谷と浮船とが解合(とけあ)ふてから混淆(ごつちや)にならぬ様になし姫は充分気高(けだか)く岩根も下品ならず底意地悪くすべし無下に悪人らしきは悪し「割竹投捨てゝ」はホロリと語るべし投げるといふ字を表から見て語るは心得違ひなり豊成の詞(ことば)は悲き中(うち)にも面(おも)なき心なくてはならず易(やさし)き様にて難しきなり「さらば/\」も物哀れにソツといふべし

婆の詞(ことば)に注意すべし唄の中(なか)に「そまぬそなた」とあるは「染殿そなた」と正しく云ふべしお染といふ女の名なり与次郎の詞(ことば)を一途に上から出して阿房声にするは悪し馬鹿正直の心なるべし「枕に伝ふ」の処は哀れに淋しく而もおしゆんらしく優(しほ)らしく語るべし斯(か)うした処の旨(うま)き人最も少し「おしゆんぢやないか」は少し静にいふべし不意に会ひし時の様にはあるまじき事ぞ「妹が姿も暗紛れ」の処急(せ)きては文句明らかならず落付きて口捌きよくいふべし「探寄つたる伝兵衛が側」を「でんべが」と云ふ人あり怪(け)しからぬ事なり「誠にこれ迄の御養育」と遺書(かきおき)を読む息は最初心急(せ)きにいふがよし「申入参らせ候(そろ)」の終りは少し云ひ捨てにして「扨(さて)は」と詞(ことば)に掛る事

此の浄瑠璃の語出しをお袖がさも/\出さうに始めから語るが普通なれど場所が宮の御殿なれば重々しく大(おほ)きやかに言出し「不便(ふびん)や」から哀れに語るべし総体何(ど)の浄瑠璃にても最初には『場所』といふ事の考へを持つて語出すが真(まこと)の法なり近来は各自(めい/\)の小利口よりして冒頭(まくら)の間(あひだ)は軽(かろ)くなどいひ何でも関(かま)はずサラ/\と済ますは僻事(ひがこと)なり「とぼ/\」は非人、盲人(めくら)、雪道といふ事と出て来る人の怖々(おづ/\)したる体(てい)とを残らず此の一句に言(いひ)顕(あら)はさねばならず此(こゝ)にて語人(かたりて)の伎倆(うでまへ)は知らる「走らんとすれど」は「親を柱」といふ例(れい)の掛調(かけちやう)なれば依然(やはり)「柱ンと」と「ン」にて息を替えていふべし此外(このほか)の掛詞(かけことば)も皆この心得ある可(べ)し「嬉しや」は充分盲(めくら)の心あるを要す「ウム爰(こゝ)は」の「ウム」は合点の行(ゆ)きし様にては悪し予(かね)て馴染の処ならねば「ハヽア」と云ふ心算(つもり)にいふべし「何の御用」を取つて付けし様に頓興(とんきやう)に云ふは悪し場面を乱すものなり祭文は唄の中(なか)にも詞(ことば)の心を有(も)つが肝要なり然(さ)もなくては気楽らしう聞ゆ「下さりませ」には少し節をつけて賤くいふべし「下さりませ」といふ詞(ことば)が何も袖乞(そでごひ)のみの用ふる詞(ことば)といふではなし袖乞調子にいふ意味と知るべし「うらの浜ゆふ幾重にも」は大事に語る可(べ)し段切(だんぎり)近(ぢか)くにも「幾重の思ひ浜ゆふ」といふ文句ありて幾重は意味ある語なり勿論此処(こゝ)は人の名なれど浜木綿(はまゆふ)といふ植物もありて此の花は白木綿(しらゆふ)掛けし如くに咲くゆゑ此名あり和歌にも幾重とか百重(もゝゑ)とか詠みて重なれる態(さま)をいふ慣ひあれば作者も浜ゆふと云ヘる名に因みて幾重とは書きたり語(かたり)活(いか)してやるべし「お慈悲お慈悲」は袖萩の文句なるに前の浜ゆふから続けて同じ息に云ふ人多きは可笑(をかし)「伸上り」は見えぬながらも見やる心あるべし「ハテ不思議や」の「ハテ」を貞任にして云ひ「不思議や」を教氏にして云ふ型あり悪くはなけれど余り作過ぎて忌味(いやみ)にならぬ様すべし「振返り」は静にいひ尻上りに語るべからず「振」にて引き「返り」と早口に云ふは場当りにて苦々し

「それに在するか」は一室(ひとま)の内へ云ふ事を忘るべからず「早や円城寺の」は確(しか)と引締めて事あり気(げ)なる夕暮の景色を語り顕(あら)はすべし一段の浄瑠璃の命は斯(かゝ)る廉々(かど/\)の息に在るなり早瀬と篝火の詞(ことば)はよくよく区別(わかち)を付けていふべし尤も此場(こゝ)は篝火の見せ場なれば早瀬の方(かた)は比較的優くしてよし「一陽の時を待つ平の時政」は家康当込みの文句なれば「時を松平」と云ふがよし「見よや盛綱」の和田兵衛の詞(ことば)飽くまで大手(おほで)に剛膽なるべし併し大声するは誤なり

「塩谷判官」の語出し唯只(たゞ/\)シツトリと重く静になし御台所を充分品(ひん)よくなすべし「喃(なふ)力弥殿」の詞(ことば)疳癪を紛らす体(てい)にし壁訴訟の様に聞すべからず

九段目を所望されて存じませぬといふは決して太夫(たいふ)の恥辱にあらずといふ位此の一段は重きものとなしあれど卒(いざ)となればこれが易(やさし)いといふ浄瑠璃はなしお石と戸無瀬との詰開き蓮葉ならぬ様に心を用ひ由良之助をシツトリと本蔵を大きく語るべし「よい伝手(つて)が」のあたりはサラ/\と寧ろ他所(よそ)々々しき程にいふべし「時分の娘」は「自分の娘」と聞え易し注意が肝要「欲しがる処は山々」を歌舞伎などにてはお石に聞(き)けがしに云へど「去つたといふを面当てに」とあり娘にだけ云ふを正しとす「あれを聞きや」といふ一句一段中(ちう)にての大事なり工夫の上にも工夫あるべし「心残りのない様に」はサラリと云ひ「ナ」と一寸押すべし当込む時は哀れ気(げ)を失ひて忌味(いやみ)に聞ゆ「御本望を」は充分丁寧なるべし由良之助夫婦の別れは此の一句にあり

おとせは唯ガミ/\と忌(いや)らしくなき様に云ひ義兵衛長吉とも悪贅(あくど)くなく余り無駄を云はぬ様にすべし立派なる太夫(たいふ)皆義兵衛の笑ひなどに力を入るれど長右衛門とお絹とを大事にすべし「案じ過ごして何んにも云はず」の処はシンミリと語り決して絃(いと)に乗つて踊らすべからず「今まではよう可愛がつて」のお半の詞(ことば)充分無邪気(あどけな)く哀れにいふべし兎に角長右衛門の前半は「親ぢやはやい」の一句が何処までも性根と心掛けよ

お初が他所(よそ)ながらの異見(いけん)サラリといふがよけれど廉々(かど/\)に締りなくて叶はず一筋に雅殺(がさつ)なるはお初を粗惣らしくして悪し「あれ御覧じませ」は尾上の顔を詞尻(ことばじり)に見る加減にすべし「女ながらも武家奉公」以下は覚悟の上の健気(けなげ)さを見(あら)はす様にし「宿世(すぐせ)の約束」と萎るべし「ムウこりや先刻(さつき)」はグツと突込む事「晴らしかねうか」は涙ながらに奮然たる気色(けしき)ありたし「見詰(おもひつ)めたる其の顔色」は大きなる声すべからず力をこめて低めに云ふべし

「付添居るかシテ母人の」とは「シテ」から後(あと)を追掛けて云ふべし「凱陣」を「かいぢん」と濁らずにいふ事一般なれど濁りて云ヘばとて聞辛き所由(いはれ)なし「がいぢん」と文字の通り語るがよし「云ふも泣く/\義村も」は誰(だれ)が語りても「云ふも」から強く語れどこれ大間違ひにて「泣く/\」までは時姫の事なれば其心にて云ひ「義村も」から男にして明瞭(はつきり)と区別を付くる様すべきなり「名にし負ふ坂本の」の処近江源氏の「時を松平」と同じ当込みなれど此方(このはう)は知れる者稀なりこれも「名にし大阪」と続けて佐々木が真田なる事を語つてやるが作者へ追善「金銀に命は売らねど」のおくるの詞(ことば)軽(かろ)き役なりとて好い加減には為(す)まじき事なり「思へば短い親子の縁」は心に泣いて詞(ことば)に泣かぬ方(かた)哀れ深し「思はず跡へ振返る」は大事の処、偖(さて)序(ついで)なれば云はんに本場の芸人にても此の絹川村を八ツ目とし語れど是(これ)は誠に合点の行(ゆ)かぬ事なり海音の作ならぬ此の三代記の八ツ目は道行にて此段(こゝ)は確(たしか)に七ツ目なるに何時(いつ)から間違へてか越路太夫(だいふ)等の一座すら尚八ツ目といひ居れるは随分伸気(のんき)なる次第なりそれとも八ツ目になれる院本(まるほん)が後世別に出来たるにや其処(そこ)までは知らず

「既に日も暮れ」の語出しは何となく陰気らしう「点(とも)す勝手の八方に」も薄暗(うすくら)さうにいふがよし前にも云ひし事なれど一段の模様は最初によく/\顕はし置くべし忠兵衛の詞(ことば)は寧ろ無意味なる位に静にスラ/\と云ひ自分の口上(こうじやう)にならぬ様注意すべし「奥口」は奥の入口(いりくち)ならず奥と口なれば別々に切つていふ様にすべし「推量して下さんせ」と栄三の詞(ことば)に続けて地の文なしに書きたるは不用意にしての出来(でか)し場ならんも作者大出来(おほでき)といふべく此処(こゝ)をシンミリと語れば大層情合あつてよき処なり「関破り」とあるは関所破りと思ふ人多けれどこれは勤めの者を連れて退(の)いた事をいふなり「目には一杯涙を持ち」は身につまされての哀れを聞かすべし、「ア量見のよい」の「ア」は思はず出る詞(ことば)ながら感嘆の意味は是非籠めていふべし難(むづかし)き処なり夫(それ)に栄三の詞(ことば)の長さ随分思切つた書き様ながら菅(すげ)専助(せんすけ)の筆としては中々馬鹿にされぬ大(おほ)写実にて哀れさもよく聞えたればシンミリと静かに而(そ)して口に溜らぬ様すべし世話物の中(うち)にても珍しき詞(ことば)沢山(たくさん)の浄瑠璃なれば詞(ことば)が拙(まづ)くては全然(まるで)聴かれず「女大学側に置いて」は「置き」とはなく一字余れる処に味はひあり気を留めて語るべし「吁(あゝ)膽斗(たんと)お心遣ひ」は思遣つたる心充分にありたし「揚巻が身請するにこそ」は「するにこそ遠慮もあれ」とかいふ様の意味にて身受けでもするのではあるまいしの略語ゆゑ後(あと)の文句へ続けぬ様息を替えて「血筋は」と言出すべし「往来(ゆきゝ)も暫し」はグツと粛(しめや)かに云ひ題目は物哀れにボーツと云ふべし上がる声に力(ちから)入(い)れば派手になりて題目を此処に使ひし効(かひ)がなくなるなり伝九郎と権八の変り目作り声すれば擽(くすぐ)りになるお松を誘出(おびきだ)す処もコソ/\と軽(かろ)くすべし

語出しは時代世話の中(うち)にても時代を勝たして確(しつか)り語るべし「思案しかへて」からの権太の詞(ことば)余り拵(こしら)へたるは聞辛(きゝづら)し悪党なれば嘘も真面目に吐(つ)くをよしとす在来の型大抵は擽(くすぐ)りなり「鼻が邪魔して」の処にて嘘らしき嘘は語れ「宿屋では御座らぬ」を無愛想に云ふ型行はるれど「愛想のないが」の文句を取違へての不量見にて宿屋ではなしとの言種(いひぐさ)が無愛想なるなり言方(いひかた)は何処までも惟盛らしくありたし「今夜は取分け」の詞(ことば)下手に云ふと面目(めんぼく)なさの間に合せの如く聞ゆ「勝手口より躍出で」は一寸した事にて難しゝ「勝手口よりオウドリ」と充分大きく語りて権太を立者(たてもの)になし「出で」を口早に軽く詰めて云ふべし始めより軽(かる)ければ安手になり「出で」までが大きければ大時代大百四天の大泥棒になるなり太夫(たいふ)の巧拙(よしあし)は爰等(こゝら)にあり「都から」の処兎角縺(もつ)れ易し急(せ)かずと口早に云ふべし「向ふヘ」はキツパリと切上げ「ホーイ」と落付くべし「先も」は行(ゆ)く心「爰(こゝ)も」は見返る心「此奴(こいつ)横道者」は怖(こは)い声を出すべからず厳(いかめ)しき中(うち)にも品(ひん)なくては此処(こゝ)の梶原にならず「一文笛」の処はホツ/\と息のみ吐(つ)くべし笛を吹くといふ事は本文(ほんもん)以外にて三絃(さみせん)の役なり「生きて尽せし忠義は薄く」といふ文句穏かならずと気にする人あれどこれは死しての忠義に比ぶれば却(かへつ)て薄きに似たりの意なり涙を含んでいふベし

幅を見せて軽(かろ)く語出すべし「親重代」と正気(しやうき)に「三匁五分」と砕けるが本文(ほんもん)の心なり高の谷に対する関女の詞(ことば)腹立紛れとは云へ無下(むげ)に蓮葉(はすは)なるは悪し此女至極平凡なる者に書かれしのみ語人(かたりて)の頭脳(あたま)に卑めたる感念(かんねん)を有(も)ちていふは誤れり「ヤレ待て女」と真直は情合がなし「女」だけ間(ま)を切つて別にいふをよしとす

「勝負は見えた」は強く「観念」は実の娘に云ふ腹あるべし一息に怒鳴るは字面に泥(なづ)める考へ違ひ、とは云ヘ作者も皆斯(かゝ)る独合点を書遺して豪(えら)がったるなり金藤治は強き中(うち)にも余り仰々しからぬがよし御所桜の弁慶とは人物が違ふ娘二人の詞(ことば)も注意すべし

「何か差置き」は気を替へて頭(かしら)を下げし心地(こゝろもち)にいふべし「お暇乞」は死別れの心を一寸聞かせ「両親(ふたおや)を預かり」は何気なくいふがよし此の替目大事なり「身に曇のない言訳が為(し)たうても」と誰(たれ)も続けて云へど爰(ここ)は「身に曇りの」と切り「無い言訳が」と云はねば駄目なり「浮橋取上げ涙ながら」は至極難し「浮橋」と傾城らしく「取上げ」と優しく「涙ながら」と湿々(じめ/\)と三段に語らねば此の文句活きず遺書(かきおき)を読む間(あひだ)も声に人柄知れねばならず浮橋らしければらしきほど「裾の切れし私が袷」など一層女子(をなご)の情が切に聞ゆ謡は「実(げ)に名を惜む弓取は誰もかくこそあるべけれや、アラ」までを謡にし「優しの」と地に入るべし謡の本文(ほんもん)は「アラ優しや」とあるなり「涙の種の笑顔(わらひがほ)」は総体を心に泣いて字の切れを笑ふ心地(こゝろもち)丈に刻み「萎れ」とホロリとし「勇んで」と強くならず唯力丈け入れて段切(だんぎり)を静かに納むべし

「物騒がしき大晦日」は何事もなく云ふ程本文(ほんもん)の意(こゝろ)知る〃ものなり凝れば思案に能(あた)はぬ事となる「といふも此方(こつち)の」は出した手を引込ます心と云ふが早解りのする処ならん「大つもごり」といふ人あれど大三十日(おほみそか)は「大つごもり」なり「九ツの鐘かう/\」の処にて切る太夫(たいふ)は皆「鐘かう」チヨ/\ンと木を入れさすれど無法な訳なり切れ目は語呂の好き処にて切るに非ず文章の切れ目を便りて切るもの故「九ツの鐘」と木を入れ「かう/\」と後(あと)を云ふが正当なるにこれ程の事を弁(わきま)へずして太夫(たいふ)顔する事浅猿(あさまし)の限りなり他の浄瑠璃にも沢山この間違ひの切方あれど一々は云はず推して知るべし「サァサア七ツでも」の処娘の気を引立つる様態(わざ)とわつさりいふべし

節季候古手買巡礼とも物云ふ中(うち)に家の容子(ようす)を見る物臭き気色(けしき)あるべし忠三の女房兎角頓興(とんきやう)に語れど阿房にも狂人(きちがひ)にもあらねば騒々しくは云はずとも田舎者らしうは口調にて何うにもなるべし大声立つるは賤き芸なり「はたとしめ」はホツと息する心「あの綟子(もじ)の」は向ふへ見入り腮(あご)を突出す容(かたち)にありたし「休み/\」は句切りて時間を語る様工夫すべし難き処なるに気に留めぬ勝なり「見馴れぬ女中」は「爰等(こゝら)あたりに」と離していふがよし「嫁御にまで」は梅川をジッと見る様にすべし

「直ぐに代官」は随分と突込んで囂(やかま)しくいふがよし「申し此状」の「申し」は居ぬ人を呼掛くるに家の中(なか)を窺ふ息にすべし「心掛り」は「心」だけ切つて「掛りと封」と語る事「見れば見る程」は下を向く心得ある可し向ふを見るも傍(わき)を見るも立並んで見るも同じにては情なし脊丈(せたけ)の低き娘の顔をみいる故其の考へはあるべきなり「ヤレ我子か」は腹の中(うち)なれば詞(ことば)に紛れざる様「オウそれは」と如何にも空々しき程がよし「今(ま)一度顔を」は慌てぬ様にせよ「伸上り」を「あがアり」と無闇に泣いて了(しま)ふ時は悲しみは知れても見送る状(さま)が分らず「がア」と引きたる「ア」の字を揺らぬが誠の語方(かたりかた)なり「掛らば掛れ」は大決心を顕(あら)はすべし「何処へ往た」は疳癪声に語るもあれど唯愚痴らしき不平にしていふをよしとす「それはよい物を」とジツと思入(おもひいれ)が肝要「アノ茜染に」の処死骸を尻目に掛くる心あるべし「止(よ)しにせい」は唯只独(ひとり)会得(のみこみ)の様にすべしモウ仕方がないと諦めての上の詞(ことば)なれば、「死んでしまふた」はジツと息を詰めて切なさうにいひ決して詞尻(ことばじり)を押付けて捨てるべからず「何時迄いふても」は心急(せき)に、「コリヤ/\女房」は密(ひそ)めて

如何にも大物なれば送りからして十二分に貫目(くわんめ)を付けて語出すべし松波の詞(ことば)偽(にせ)盲(めくら)ゆゑ誠の盲人(まうじん)の如くなるべからずと云ヘども行綱とて盲人(めくら)になり済(すま)して来りしなれば誠の盲(めくら)と見做(みな)して語るを穏当とす平次に女郎(めらう)が親は行綱と云はれ「ヱツ」と驚く時に目明(めあき)になればそれで沢山なり「見る人も」の歌を「花の錦」と云ふ人あれど「花」は「夜」といふ字の草書を書(かき)紛(まぎ)らかせしより起りたる誤謬(あやまり)なり「夜の錦」と語るべし「うぬ清盛め」を我を忘れて高声(たかごゑ)に言掛け急に密(ひそ)むる型あれど気障(きざ)なり「落花狼藉」を大業(おほげふ)にいふ慣ひもあれど狂人(きやうじん)の暴れるではなし普通(ひとゝほり)にして置くがよし「林間」は「りんげん」といはず依然(やはり)「りんかん」が聞きよし「睨んだ眼(まなこ)」の処は何処までも松波に直接(ぢか)にいふ心「ヤアヤア」からは存分勇ましくいふがよし、さて序(ついで)なれば云はんに此の一段は増補といはるゝ改作物にて院本(まるほん)とは脚色(すぢ)からして異れる処あり語る人は弁(わきま)へ置くべし

操(あやつり)にては木偶(でく)の坊なれど見物人の詞(ことば)余りベラ/\饒舌(しやべ)るは空々しくて悪し心に何か印(いん)したる処あるべき者同士の談話(はなし)なれば少しは意味あり気(げ)なる廉(かど)も必要なり人形は床の修業に益もあれど斯(かゝ)る処には却(かえつ)て害をなせり「如来様如来殿如来め」と一々いふが多けれど贅(くど)く云はずとも「如来様」と切り「殿め」と後を続けて一ッの事にして云へば際立たずして而(しか)も本文(ほんもん)通りにて意(こゝろ)はよく通ずべし

軽々(かろ/\)と美(うつくし)う語出し総ての上に品格を保(も)たしむべし「かゝ様とは」の下には「何事」といふ様な詞(ことば)あるものと心得「馬方の」と別に云ふべし「爰へ来い与之助」は余程旨く語らねば情移らず「爰へ来い」と三吉に向けゐたる眼(め)にて我前の場所を指示(さしゝめ)し「与之助」にて復(また)も三吉を見る事と知れかし此外は調子に乗つて艶(つや)を聞かせぬ様にすべし此段は門左衛門(ちかまつ)の伊達染手綱を丸取りにて根が悪当込(わるあてこ)みのなき文章なるにそれに節付(ふしつけ)したる事とて三絃(いと)の手が綺麗なれば釣込まれぬ様にするが何より必要、名乗合ひて後(のち)の重の井は始終涙を心に有(も)ち締めて語れば誠に美しく哀れなるよき浄瑠璃なり三絃(いと)に釣込まれぬといふ事の味(あじは)ひは甲(かん)を弾きて乙に語る場合を考へて覚るべし

「一字なりとも」の後(あと)は「継ぎの」といふ意味に語るべしそれには「間(ま)から」を切りて前に続くると可(よし)とす随分煩(うるさ)き掛詞(かけことば)なれど書いてあつて見れば是非なし宮里、宮柴の詞(ことば)は紛れ易し然(さ)うならぬ様注意が肝要、新造に対する宮城野は飽くまで艶(えん)に尚落付ける処を知らすべし惣六の異見は重苦しければダレ込み軽(かろ)ければ堪えず悪く思入などすれば愚痴の様に聞え理屈云ふ気になれば慈悲が遠退くよく/\大事にせよ

此の一段には二種(ふたいろ)ありて何人(なにびと)の我儘にや一を弁慶上使の段といひ一を筺(かたみ)の片袖といひ根は同じ物なれど筺(かたみ)の片袖の方が原本に近し併し爰(こゝ)には近来広く行はるゝ上使の段を引きたり「一礼し」は頭(かしら)を下げし様に語るべきに兎角強さうとばかり心掛けて云ふ故大抵の人のは弁慶が甚(はなは)だ傲慢に聞ゆ「お詞(ことば)あれば武蔵坊」の処「お詞(ことば)」からをモウ弁慶の声に釣込まるれど斯(かゝ)る事が最も悪く「あれば」迄は必ず卿の君にして区別を立つべし「弁慶真ン中に」は原本通り「真ン中に弁慶」の方が強くてよし改作の方(かた)総体に悪(あし)きは前章に云ヘるが如し「鬼若丸だ」は普通(あたりまへ)にいふべし声を潜めて力を入るゝにも当らず大きな声して威張るにも及ばず高が忍合つたは己(おれ)だと云ふ分の話なり「身代りだわ」を知れた事だといふ風に語るが多けれど然(さ)う無闇と強がるばかりが能でもなければ此処は「身代りなるぞよ」と言聞かす心に語るべし「居やらずばと」は独語(ひとりごと)の如く少しく声低(こゑびく)に

「つく/\」は呆れし心を含むべし五左衛門は近松のとは意気が違ふゆゑ「製紙の替りに」と一寸切り「去状」と耳立たぬ様にするが性根なり「何から云はうぞ治兵衛さん」は泣いて悪し平気では尚悪し「何うしたら良からう」と取縋る息を工夫すべし三五郎は陰気に茫然(ぼんやり)と聞かせ涎くりの様にガア/\いふ阿房にすべからず此の阿房が薄眠い様なれば氷盃(みづさかづき)の件(くだん)に哀(あはれ)を増す、おさんの文(ふみ)を読む工合は書いてある物が衣(きもの)なれば紙に記したると同じなるは拙し「ろくな事」のあたりは舌打ちしてブツ/\いふ位の息「止もの刀」は眼(まなこ)を塞ぎ刺通すが途端にモウこれ迄との大決心を示す様になし「コリヤ」と息を乱し声を顫はすべし旨(うま)く演(や)ればよい聞かせ処なり

この浄瑠璃は可悼(みじめ)らしうなく相応に婀娜(あだ)に演(や)るがよし時次郎も浦里も嘆きを見せんとすれば屈託らしくなる事にてこれが世帯染みては色気失せ却(かへつ)て恋の哀れ薄きものなりお辰の詞(ことば)はサラリとして当込まぬがよし「この緑といふ」のお辰の処も真直に云ひ「といふ」など余計な思入はせぬがよしおかやは意地悪を表に露骨(むきだし)にすべし

無我無心と思ひて語出すべしなまじひ何事かを腹に置く時は八郎兵衛始めが物々しくなりて悪し山名屋は色気ある恋是(これ)は色気離れし夫婦仲といふ様に分別すれば間違ひなし「見合はす母の」は母が目顔(めかほ)に物を云ひそれをおつまが合点せし如く語るがよく随つて「の」の字を押へていふ必要あり「我身も頓(やが)て成人して」は話には非ず遺言(ゆゐごん)なり「又抱取り」は必死の感(おもひ)我子を抱締(だきじ)めに締殺す程の息込みありたしお半がいふ遺書(かきおき)の文句は親に向つて話しする心得が必要、段切(だんぎり)はテキパキと捌くべし

原本は祇園女御九重錦の三段目なるが当時は此の改作の方(かた)のみ行はるゝ故爰(こゝ)に出(いだ)す「われこそ」のお柳の詞(ことば)余り人間離れのせぬ様にすべし「伝(つたへ)聞く」より以下は変化(へんぐゑ)物らしきがよし一体これは幽霊にもあらず狐などの化けたるとも違へば木の精の様に語れと誰(たれ)もいふ事なれど幽霊化生(けしやう)と何も標準がある訳ならねば聴く方にても何(いづ)れが何(いづ)れと区別は立てられず唯何(なに)となく木の精とも云ふ可き態(さま)になし幽霊よりはズツと人間に近く情愛を深くするがよし狐の葛の葉と別(わか)つは難しからず「われも見もしたし」は一寸言淀むが趣味(おもむき)あり「コレ平太郎」は怪しみ透かし見る容(かたち)「ハイさればで御坐ります」だけを普通(ふつう)の盲声に云ひ後(あと)は目明(めあき)の声にて情なさゝうに語るがよし目が見えなくなりたりとて急に声までが盲(めくら)になつて了(しま)ふは可笑(をか)し鳥目は鳥目らしく語れ「大事ない」の和田四郎を無闇と太い声にて云ふは不量見なり相手を甘く見てゐる体(てい)にせよ「南無三と」を唯の地(ぢ)にして語る人多けれど太(えら)い間違ひなり「南無三」と慌て「と縄を」と早く云はねば和田四郎の狼狽(うろた)へし態(さま)も知れねば老婆も少しづゝ池へ落込んで行く様にて大気抜(おほきぬけ)のするものなり「行かんずと」を前の「古葛籠」を「古つゞらんな」と云ふ格にて「行かんずとんの」と絃(いと)に着くは怪(け)しからぬ事なり理屈は前に記し置きたれば再び云はず「不思議不思議」の始めの「不思議」は充分合点の行かぬ心にて詞(ことば)に云ふべく後(あと)のは静かに地に語るべきなり斯(かゝ)る都合の好い事の出来る処に義太夫(ぎだいふ)の特色はあるなり「糸より細き声を上げ」とあるに爰(こゝ)で蚊の啼く様な声を出す人あるは滑稽なり息も絶え/\に語ればよし但し普通の傷者(てをひ)などは生きてゐる人が死ぬもの此婆や布引(ぬのびき)の三の小まんやは死んだ人が活きたものとの区別は必ずありたき事なり「ヤア盗人とは」の処も馬鹿騒々(さう/\)しくなく大きく云ふべし「押せども引けども」は丁寧に押す様と引く様と二つ別々に力を入るべし「騒ぐな者共」は大勢の人夫に声を届かす工合を語れ

余り時代の勝ちたるは此場の場景(ばけい)を殺すものなり「慮外ながら」は少し羞(はぢ)を含みて面目(きまり)悪さうにモジ/\と語るべし「禿るぞや」は少し品(しな)を付け訛(なま)らして云ふ方(かた)情(じやう)が見えてよきものなり真直に云へば甚(はなは)だ色消しに聞ゆ「斬付くる」に伝授あり通例早口に云へる是(これ)も一応は道理あれど実情に離れたり「きりイ」と伸ばしウロ/\する娘を狙ふ間(ま)を聞かせ「付くる」と一息に早く云へば颯(さ)とばかりに一生懸命斬(きり)下(をろ)したる気色(けしき)知らる「段々の我が失礼」は急(せ)くまじ如何にも物穏かに礼儀を正して、「恥かしい」は「はづ」と切り「かしい」と色気なしに云ふべし「面目(めんぼく)もなき」は充分念入りに下に置いて語るをよしとす「立つて」は萎々(しばしば)「恥かしい」は泣いてがよし最後の咏歌(えいか)の処「今までは親と頼みし」までが歌の文句なれば「みし」を終りながら地に崩して「与茂作」と続けて了(しま)ふべし「義秀が女房恥かしからず」を「女房」にて切るは違(たが)へり「女房として」の略なれば一息がよし「娘が廻(めぐり)残したる」は哀れ深くすべし

この一段は云ふ迄もなく近松の傾城反香の中(うち)なれど将監手水鉢を切割り又平が饒舌(しやべ)る処を加筆したるが此(こ)の傾城鑑の方(はう)なり女房の詞(ことば)自ら饒舌(しやべり)とは云へどベラ/\饒舌(しやべ)るは興(きやう)冷(さ)むる業なり世馴れし女の世辞よき様サラ/\と穏かに而(しか)も後(あと)から/\と詞(ことば)の切れぬ様にするがよし「不具(かたわ)なり」は前と離して良人(をつと)を見ながらいふべし「覚悟さつしやれ」のお徳の詞(ことば)夫婦諸共絶体絶命の場合良人に云ふとばかり思ふは大間違ひぞ、吃り方は文句の分る程度に於てすべし写実に傾(かたふ)きて云ふ事の判らぬは愚(おろか)しき業なり

鶴喜代と千松との区別を付けんとて千松を唯の子役にするは拙(つたな)し鶴喜代は腹を主(おも)にして品格(ひん)を保(も)たせ千松は詞(ことば)の上に可愛気(かあいげ)を見する様にすれば自然両方の間(あひだ)に区別は出来ながら何方(どちら)も位付きて聞ゆべし「お腹が空ても餓うない」は「ても」にて切る事「忠と」は保(も)つて語出すべし「テモ先(ま)ア見事」は大業(おほげふ)に云はず如何にも感に堪えし様幼き者の食欲を誘ふべく語れ「これでもか」は勿論政岡へ対しての詞(ことば)なり此外には然(さ)したる事なけれど全段なだらかに美う位高く語るが斯(かゝ)る金襖物(きんぶすまもの)の定法(ぢやうはふ)なる事更(あらた)めいふに及ばざる可(べ)し

「仔細あらん」は不審の体(てい)充分あるべし「コレ一作」は偖(さて)はとの心「御召使」の以下の詞(ことば)は姿相応の下子(げす)にはせぬ事なり「今は日本弓矢の棟梁」よりは気を替ゆるが可(よし)詞(ことば)を替ゆるは誤れり「初孫の顔」からは砕けていふべく久吉の主人たる嘉平次、光秀の舅たる嘉平次、重次郎が祖父(ぢい)の嘉平次と三段に分くる事を忘る可(べ)からず

お光の詞(ことば)「百姓の家へ」はサラリといふべし始めから無愛想にては憎体(にくてい)にて悪し灸の件(くだん)の「熱々」は三里といふ事を考へ工夫すべし大抵は脊中それよりもよい処が股(もゝ)のあたり膝から下らしきは甚(はなは)だ稀なり「訳は其方に覺えがあらう」は情ながらず怨みがましく云ふベし婆(ばゞ)の詞(ことば)は病人(びやうにん)なり盲(めくら)なりそれが祝言(しうげん)と聞きて喜ぶ工合一通(ひとゝほり)な事では駄目「嬉しかつたは唯(たつ)た半時」は愚痴らしくなく他(はた)の者からは哀れに思はるゝ様にいふべし「ハイ/\お前も」の重ね返事誰(たれ)も大事にせず捨て台詞(ぜりふ)の如く心得たるは情なし「ハイ/\」の中(うち)に有難しとも忝なしとも詞(ことば)に云はれぬ親の恩に感じたる心なければならず、偖(さて)此の段切(だんぎり)連弾物(つれびきもの)にては重立(おもだ)ちし方(はう)なれば序(ついで)を以て連弾(つれびき)の事を一寸云はんに近来は物によりて琴胡弓などをツレや間(あひ)に入れて人気を取る事流行(はや)れど三絃(さみせん)といふ物ありながら其の太棹(ふとざほ)のみにては納まりの付かぬは斯道芸人の身に取り此上の恥辱はあるまじ三絃弾(さみせんひき)は如何なる場合にも断々乎として他流のお扶助(たすけ)を蒙るべからず

「いづれも然(さ)らば」の「いづれも」を猶予する事場当りなり一口に云つて一寸切り「然らば」を前よりも強く言放すべし「顕出でたる武智光秀」は至極難し先づ「武智」と密(そつ)と云ひ「光秀」と力をこめて云ふべし苗字を低く語るは忍び来て始めて姿を顕(あら)はす状(さま)又光秀を無闇に大きくせずして力の入れ方(かた)にて聞かすは立者(たてもの)を強くする為なり怒鳴立つるばかりにては大泥棒なり石川五右衛門に鎧着せたるなり、余は別に云ふ事なけれど此の一段は非常に節も簡単なる様にて初心の者の稽古にも宛(あてが)へどそれ程のものゆゑ際立つて巧みに語らんは容易なる業にあらず長唄常磐津清元何にても手解(てほど)きに用ふるもの程むづかしき慣ひなり今(いま)日本に此の尼ヶ崎の在来物(ありきたりもの)一段を完全に語り得る太夫(たいふ)決して一人もなし

「御免なりましょ」あたりのお筆は面目(めんぼく)無さゝうに云ひ松右衛門家にあると聞きてヤレ好かつたと此時始めて心の苦痛を打忘るゝ様すべし「何故ござつた」を慳貪(けんどん)に云ふは太夫(たいふ)一統の型の如きも全然(まるで)本文(ほんもん)の意を取違へ居れり何程(なんぼ)頑々(ぐわん/\)兀々(ごつ/\)たる権四郎なればとて頭から叱付けやう筈がなし此(こゝ)の文句を解(わかり)易く訳すれば「フム顔を見知らぬ様は無けれどもとはハテナそれならば何(ど)ういふ訳でござつたのぢやナ合点が行かぬ事をいふ人」といふ意味になる即ちお筆の詞(ことば)を「なけれども」と繰返し見て「なりや何故ござつた」と不思議さうにお筆の顔を打まもりつゝ云ふべく又合点行かずとポカンとして居ては成る程見た様な人と云ふ後(あと)の文句が立往生となるなり偖(さて)樋口の出ぬ前のお筆は始終面目(めんぼく)無気(なげ)に、およしは一途(づ)に心弱く、権四郎は無上に喜びて後(のち)一徹に怒り「水臭い」から怨みつ怒りつ後(のち)に折れて「有りやう」でシンミリと泣き段切(だんぎり)頃には諦めてゐて悲がるといふ腹が大事なり「見ずとも」を「水とも」と聞えぬ注意あるを要す「相手に取れぬ」は樋口ならぬ松右衛門の息に戻るべし「かしきする」の「かしき」は船頭仲間の役の名にて正しき意味は船頭の下(した)を働く一種の水夫(かこ)の称(となへ)なり「やつしツし」の前のは骨の折れる様に二度目のは前よりも元気よくすべし「ヤア卑怯なり」の詞(ことば)を端木偶(はしたにんぎやう)の形に釣込まれて馬鹿気て安くいふは人形(てすり)ある故の弊害にて三人の船夫(せんどう)とも兎に角一人前の人間らしく引上げて云ふべし然(さ)もなくては樋口の人物が小さくなりて興を失ふ三人が三人樋口と知つて掛る程の向見ずの荒男(あらをとこ)なれば何程(なんぼ)理屈は二の次の義太夫(ぎだいふ)なりとて言廻しにて辻褄を幾分か合はせ得らるゝ廉(かど)は合はす様に此(こゝ)も少しは格をよくして語るがよし現(げん)に樋口は三人に向つて四天王の随一とまで物々しく名乗るにあらずや船夫(せんどう)の軽(かる)い処を聞かせたくば「あいたしこ」あり方々(はう/\)を扱(いぢ)るに及ばす

六助といふ役動(やや)もすれば下郎(げらう)の如くなるそれを然(さ)うせぬ処に伎倆(うで)はあるなり「何が怖うて」は相手を眼中に置かぬくらゐ笑(ゑみ)を含んでいふべし「彦山の麓にて」の処懐旧の情溢るゝ如くにありたし「月日を繰れば」と思入あつて「三十四歳」は悪し既に算(かぞ)へて知れる筈なれば真直にいふべし

難しき浄瑠璃なれど此(こゝ)と取出ていふべき処は少し俊寛を余り生地(いくぢ)なくしにして了(しま)はぬ注意が専一なり「アレ彼処(あすこ)に」はまだ干(ひ)ぬ涙の下よりも幼者(こども)を宥(あや)す気色(けしき)あるべし小弁は男なるにもせよ女子として育てられし者なれば依然(やはり)女らしくするがよし

「散る花の」は無常といふ事よりも春の夜の心を礎(どだい)に語る方(かた)おまさが活きる訳なり蔭腹は「一ツ」の処にて一寸聞かせればよし此事に就ては片岡忠義の段の中(うち)に理屈を書置けり「ヤア/\」の久吉は確(しつか)りせよ「ア御心労」の「ア」は口の中(うち)にて云ひ声を出さぬを穏かとす明らかに云ふ事(こと)実情(じつじやう)に遠く兎角取つて付けし如く空々しくなる虞あり「ではないコリヤ」も口の中(うち)がよし「母様弟」と切り「吉晴様未来は」と続くべし上から真直に云ふ時は母弟吉晴の三人に斉(ひとし)く未来は女夫(めをと)と契るに似て可笑(をか)し

「しん/\たる」の語出し粛(しめや)かに物淋しくすべし「茶漬でも」は書き方も考へ過ぎて忌味(いやみ)なれば是非なけれど涙声を低くして云へば悪落(わるおち)は来ぬもの合邦の詞(ことば)は世話勝(がち)に賤しからず武士(ぶし)と世捨人との間(あひだ)を行(ゆ)くべし「御落涙」はホロリぐらゐの心地(こころもち)の方(かた)哀れ深し「情なや母上を」の辺(あたり)ゴタ/\にならぬ様注意すべし「俊徳丸を膝元へ」のあたり確(しか)と呼吸を極(き)めて息込み物凄じくせよ「苦き片頬(かたほ)に笑ひ顔」の一句読んで字の如くなるべきも難しき処なり

「どのお子で」は大勢の子を見廻す心、千代が一旦立帰る処は底を割らぬ様に注意し「大人しうして」と「跡追ふ」の二個所だけに一寸工夫あるべし「気遣ひな筈」以下の話は独語(ひとりごと)になり易し「以上八人」の詞(ことば)を「以上」と切り人数(にんず)を胸に数へる思入れは考へ違ひなり机の数と人数(にんず)をかぞへ一ツ出合ねばこそ「合点の行(ゆ)かぬ」とは先(ま)づ言出でしなれば此所は真直にいふべし「御不審尤も」からの松王は前よりも幾分か世話気(せわげ)にすべし「乗せて夫婦が」の処は調子に釣られて急(せき)上げられぬ様に、此の浄瑠璃の源蔵戻りがなどいひて前半に殊(こと)に重(おもき)を置く事なるが然(さ)る区別をつけ得(え)らる可(べ)き物にはあらず

▲右の他にも尚人の耳に馴れしが多くあれど作の良否(よしあし)、語方(かたりかた)の難易に関らず余は格別面倒なる個所を有(も)たねば前例を咀嚼しては他を推知(すいち)すべし日向島の「たつた一目」布三(さねもり)の「思へば/\」の如く裏を語らねばならぬもあれどこれ等の浄瑠璃は広く行はるゝ方(はう)ならねば省きたり、殊にはまた際限もなき話なれば。

明治初年以降今日に至るまでの阪地及び東京其他の義太夫界を、歴史的に一々記述せんには、本書の数十頁を費すも尚尽す能はざれば爰には大阪東京の分に限りて、略歴史を物さんが、大阪は本篇にも記したる如き今日の有様にて、外形は甚だ盛んなるに似たれども其実は然らず。春太夫以来太夫なく団平死して三絃弾(さみせんひき)なしと云はるゝ程、よき芸人の跡を絶ちし事が、最近三十余年の際立てる語種(かたりぐさ)なるのみ。古名人の遺物(かたみ)たる芸名(げいみやう)は、年を逐ふて其格を下ぐるばかり、越路出でゝ名声を擅(ほしいま)まになせども自己流の毒は為に全国に布(し)かれ、団平絶技を亡き後まで唱はるゝと雖も、これ亦多少の害毒を貽(のこ)して或部分よりの批難遂に免れん由もなし。明治三十六年の春や、目出たき由縁(ゆかり)の春太夫が名は一旦越路太夫に因て襲はれ、近く相踵(あひつ)いでそれを又大隅太夫が承けて、忽ちに其の二代を経んとす、大いなる名のまた興る事慶すべきに似たれども、此の二人の春太夫はよく前人を辱めざるや否や。東京に在つては維新の当初斯道太(いた)く廃れて、人形座頓(やが)て迹なく、其後文楽座興り新声舘顕はれて、辛くも人形芝居の悌を留めしかど、是とても久しきを保たずして廃滅に帰しつ、此間阪地より入込来れる男女の太夫十を以て数ふるに至りしが、斯界の勢ひをなすに足らず。十数年前より女義太夫漸く流行して、学生其他の青年輩を騒がし、其極風教にも関するばかりの醜声を響かせしも、今日となりては人気ある者なければ男太夫の碌々たると同様、また毫も斯界勢力の中心となる事能はず、今や将に男女倶倒れの末路を見せんとせるは、これ芸人自身の罪なり、二つには客の罪なり、東京人が芸人に対する意気がり通がり男がりの全滅せざる以上は、此種の技芸の発達は決して望むべからざるなり。今も人口に伝へらるゝ綱太夫や綾翁(即ち綾瀬太夫)やの名声は、幾十百年の後にまで必ず伝称せらるべきや、、覚束なき事の限といふべし。義太夫興行の寄席は年一年立派になれり、語物は府下発行の各新聞紙に載せられ、刷物は毎夜各席に客に頒たれ、火鉢煙草盆は大入や盛夏の場合には竹筒と燐寸とに替えられ、掛持は行はれ、四五銭の木戸は八銭十二銭十五銭となり、劇場に興行しては場所に因て一円の料となり、事々物々盛んに進み賑しき様なれど、これが為に義太夫その物は何の価値をも増さず、却て反比例に退歩して、本場の大阪と衰亡の道に競走を試みつゝあるは、誠に恨事と謂ふべきなり。天は未だ義太夫節を亡すべく何者をも下したるに非ず、斯界に遊ぶ者奈何(なん)ぞ大勇気を奮つて復興に努力せざる。さて終に臨みて読者へのお慰み旁々、義太夫仲間の符牒の或部分を記さん、楽屋詞を用ひて通を気取る人々は、既に斯く有難味もなく一般の読者に知らされたるを想ひ、名入の手拭振廻し乍ら愚にも付かぬ通言など用ふる事を思止まるべし、朱に交りて赤きを誇るは到底賢き者のなす業に非ず、主なる符牒左の如し。

| 三絃(さみせん)は | ずるてん |

| 床本は | じろく |

| 撥は | こそげ |

| 湯呑は | たろく入れ |

| 見台は | じろく台 |

| 鼻紙は | とんび |

| 懐に入れる物は | ろつぷく入れ |

| 腹帯は | ろつぷく巻 |

| 腰に布く台は | 七べゑ台 |

| 扇子は | 拍子 |

| 手拭は | 二尺五寸又たろくふき |

| 肩衣は | 上祝儀(うはしうぎ) |

| 袴は | 下祝儀(したしうぎ) |

| 黒衣(くろきヽもの)は | 黒むき |

| 帯は | ぐるまき |

| 足袋は | 足穿(そくは)き |

| 浄瑠璃を聴くは | しんみする |

| 本を見るは | じろくつなぐ |

| 語るは | くつる又こあみあふぐ |

| 客は | きんちや |

| 女は | くの一 |

| 男は | 田力(たりき) |

| 入のあるは | かまる |

| 席亭又は主人(あるじ)は | しんでん |

| 一は | へい |

| 二は | びき |

| 三は | やまこ |

| 四は | 佐々木 |

| 五は | かたこ |

| 六は | むつぼし又真田 |

| 七は | おといち又田沼 |

| 八は | やつぼし又やはた |

| 九は | 佐々木かたこ又きは | (完) |

(明治三十五年臘月)

明治卅六年二月二十六日印刷

仝 卅六年三月一日発行

著者 岡鬼太郎

発行者 東京市京橋区銀座弐丁目九番地

服部国太郎

印刷者 仝市京橋区西紺屋町廿六七番地

石川金太郎

印刷所 仝市京橋区西紺屋町廿六七番地

株式会社秀英舎

発行所 仝市京橋区銀座二丁目九番地

服部書店

売捌所

東京●大倉書店●林書店●修学堂書店

仝 ●広文堂書店●森江書店●上田屋書店

大阪●前川書店●吉岡書店●丸屋書店

提供者:ね太郎