FILE 32

【 竹本摂津大掾 】

水谷弓彦(不倒)著 竹本摂津大掾 二代目 越路太夫 明治三十七年二月九日 発行 東京 博文館蔵版

水谷不倒著作集第8巻により入力。 博文館版は総ルビだが、適宜取捨した。

緒言

経済学者として、歴史家として知られたる某博士は、曾て大阪に来遊し、大阪紳士の催せる宴席に臨み、西鶴を談じ、越路(摂津大掾)を激賞したりと聞く。蓋し博士が大阪人に対し振蒔きたる愛嬌なるべしといへども、元禄に西鶴の如き文豪あり、義太夫の流れを汲める摂津大掾の今日に健在するは、実に大阪人の文芸界に立ちて、肩身の広きところなり。

道頓堀の櫓は高し、五座の芝居は賑へり。歌右衛門・仁左衛門等の系統は、敢て絶えたるにあらず。片岡の嫡流に我当あり、中村派に鴈治郎・福助あり、市川の支流に右団治ありて、大阪の梨園決して人なきにあらずといへども、而も今の大阪歌舞伎を見て、鴈・我・右・福等のあるを以て、大阪人の前に世辞として賞揚するは、褒める者も褒めらるる者も、共に聊か恥しき心地すべし。よしや大阪に来り、歌舞伎芝居を見たればとて、智あるものは之を公言せざるべし。ひとり御霊文楽座に至りては、高きも卑きも、紳士も淑女も、政治家も学者も、苟も文芸に趣味を有するものは、之を見ざるを以て恥辱とし、喋々之を談じて人後に落ちざらんとす。蓋し摂津大掾の如きは、真に近世に於る声曲界の名人なるが故なり。

予久しく大阪に在り、常に此天才を伝せんと欲す。然れども未だ機会を得ざりし所、昨年大暑の候、たまたま数日の閑を得たるの時、文楽も亦暑中休業に際したれば、一二回大掾に面して、其経歴を尋ね、彼れ自記の芸題録、及び最近五六十年間に於る文楽座の興行を調べ、暇ある毎に筆を起し、漸く十一月に至りて稿を脱し、此編を成す。然れども誠に倉卒の業にして殆ど推敲するの遑だになし。恐らく不備の点少なからざるべしといへども、又以て摂津大掾が生涯の事蹟と、文楽座に於るほぼ五十年間の興行一斑を窺ふに足るべし。

明治三十七年一月

著者識す

凡例

一 浄瑠璃の流派一にして足らず、常磐津・清元・一中・新内・大薩摩・河東、みなこれを称して浄瑠璃といふべく、ひとり義太夫節の其名を専らにすべきにあらざるも、今日最も広く行はるるは義太夫節にして、他之に及ぶものなし、殊に大阪に於ては、義太夫節の根源地にて、其流行は最も盛んにして、之が為に殆ど他流を容れず、故に義太夫節をさして、直ちに浄瑠璃と称す。書中浄瑠璃といふは皆此大阪の呼称によれるものにして、東京の所謂義太夫節なり。

一 摂津大掾は最初南部太夫と称し、次に越路太夫と改名し、此名最も人口に膾炙せり、明治三十六年の春六世春太夫の名を襲ぎ、後直ちに故小松宮殿下賜ふ所の摂津大掾と改む。故に書中一般に亙れる場合には、現在の名を記し、其部分部分を指すには、其時々の名を用ゆ。

一 本書の目的は文芸家の事蹟を後世に伝へんとする、わが予ての事業の一部分なり。されば事を叙するには、趣味あらんよりも、事実の正確を基とせり。故に書中記する所、うるさきまでに年月日を附せり。興行に関する事柄は、凡て五十年来の浄瑠璃番附によりて得たるものにして、なほ番附面と実際と住々にして相違あるものは、一々大掾の記録によりて正したるものなれども、勿卒の著にして誤謬なきを保せず、そば大方諸君の教へを俟ち、他日更に訂正する時あるべし。

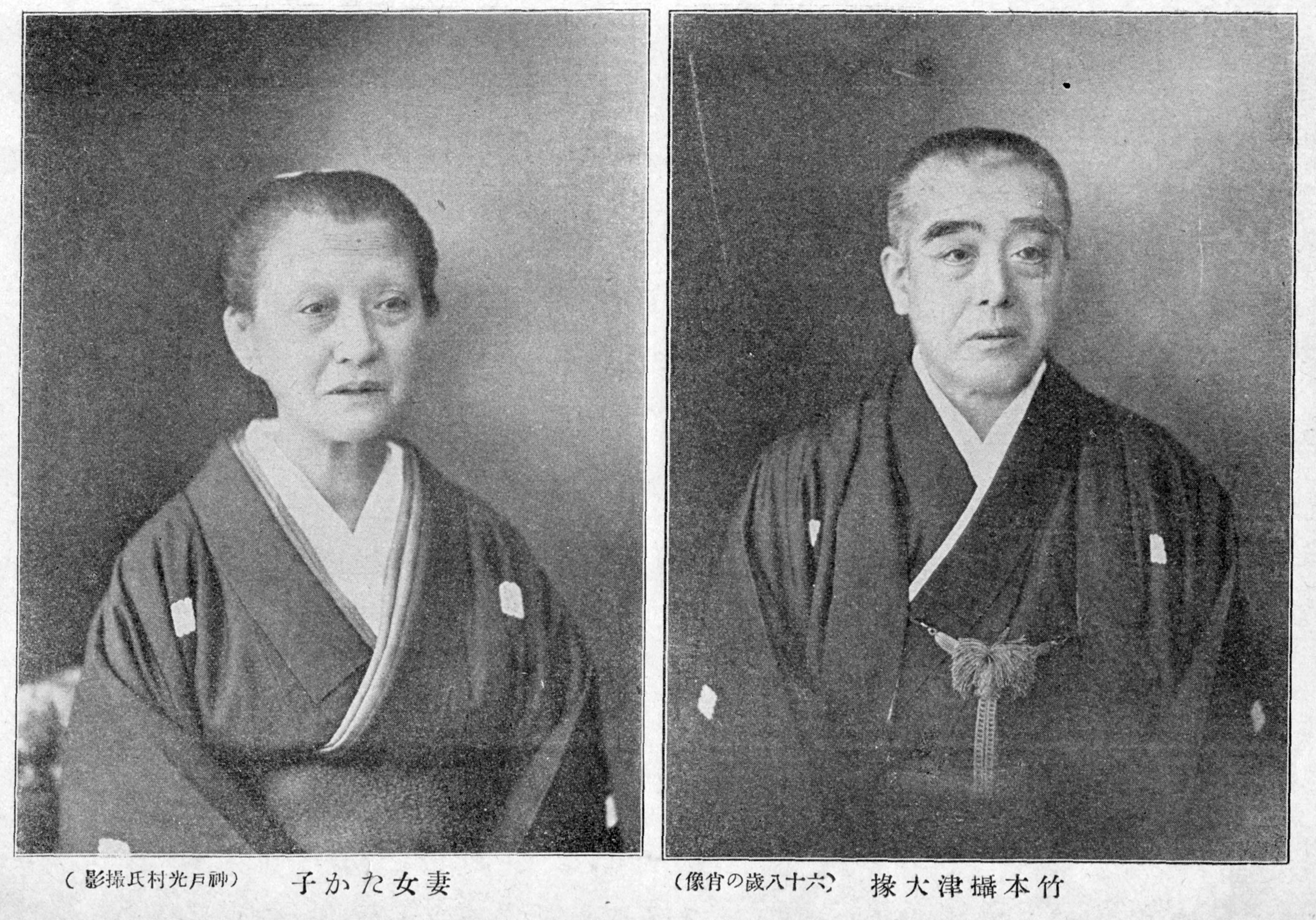

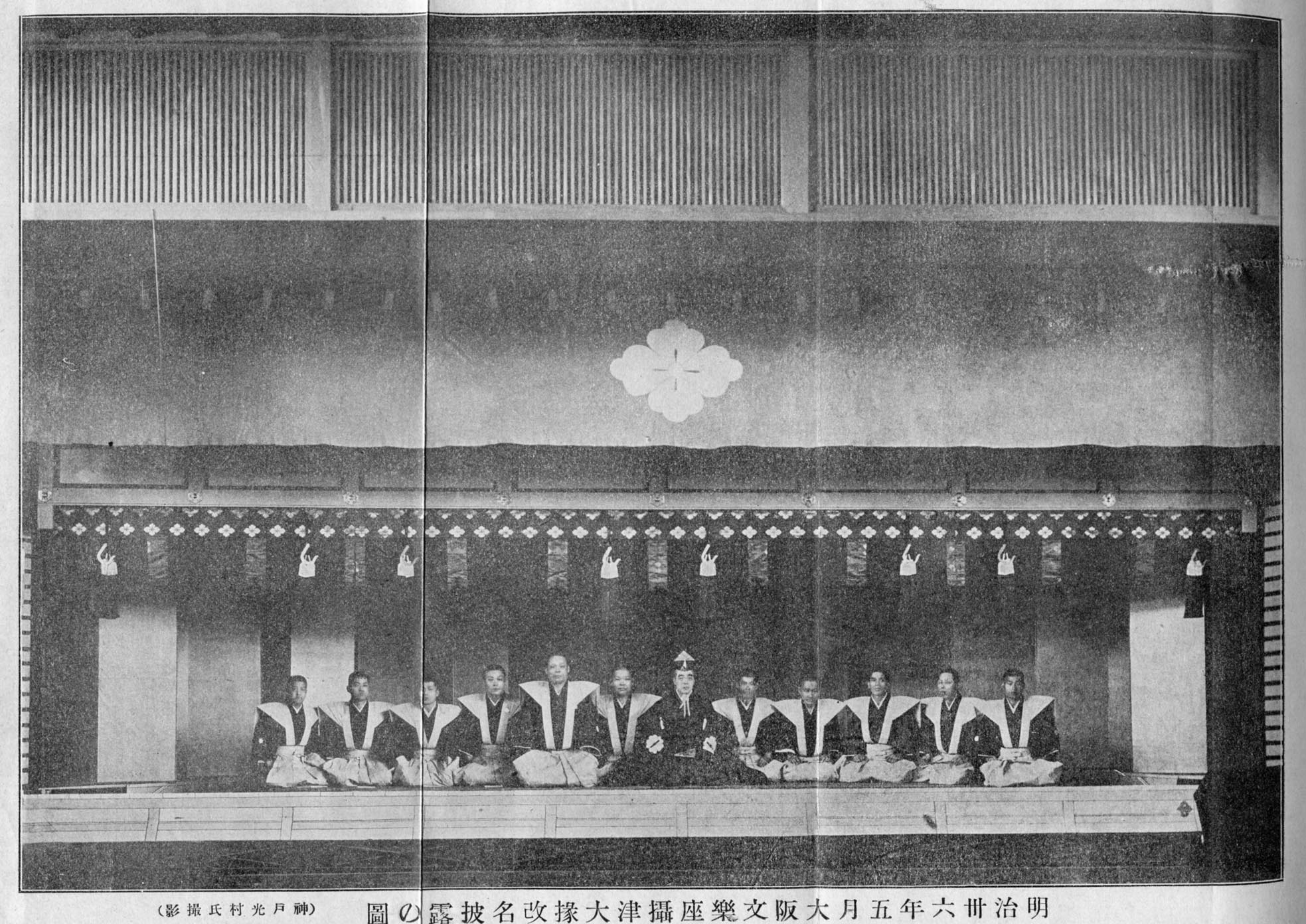

一 書中挿む所の写真中、摂津大掾改名披露の図、摂津大掾及び妻たか子の肖像(口絵参照)は、神戸なる光村利藻氏が、特に大掾の為に撮影して、大掾へ寄贈せられたるものなり。

一 本書を編するに当り、文楽座の支配人渡邊幸次郎氏の尽力に依りしもの頗る多し。又摂津大掾以外の事に関しては、木谷伝次郎氏(竹本弥太夫)・井上重吉氏(竹本大隅太夫)等を煩したることも少なからず。是等著者の為に便利を与へられたる諸君には、著者の深く感謝する所なり。

竹本摂津大掾 目次

緒言

凡例 博文館版 著作集

其一 浄瑠璃略系図 1 13

其二 天保・嘉永の声曲界 9 17

其三 幼名吉太郎 14 19

其四 養父伊八の素人浄瑠璃 18 21

其五 芸人の決心を固む 25 24

其六 三代目野澤吉兵衛 30 27

其七 春太夫の訓誡 43 32

其八 出世の端緒 49 35

其九 維新の変革 55 38

其十 越路の昇進 62 41

其十一 文楽の松島移転 66 43

其十二 春太夫と文楽の衝突 72 45

其十三 太夫としての越路の地位 81 50

其十四 越路の大流行 86 52

其十五 越路の全盛期 97 57

其十六 第二の故郷へ錦衣の越路 106 62

其十七 浄瑠璃の上に活歴風の流行 116 66

其十八 越路の競争者豊竹古靭太夫 130 73

其十九 生涯の光栄ある部分 134 74

其二十 最近の興行 148 81

其廿一 彼れの芸談 162 87

其廿二 語り物の種類 172 92

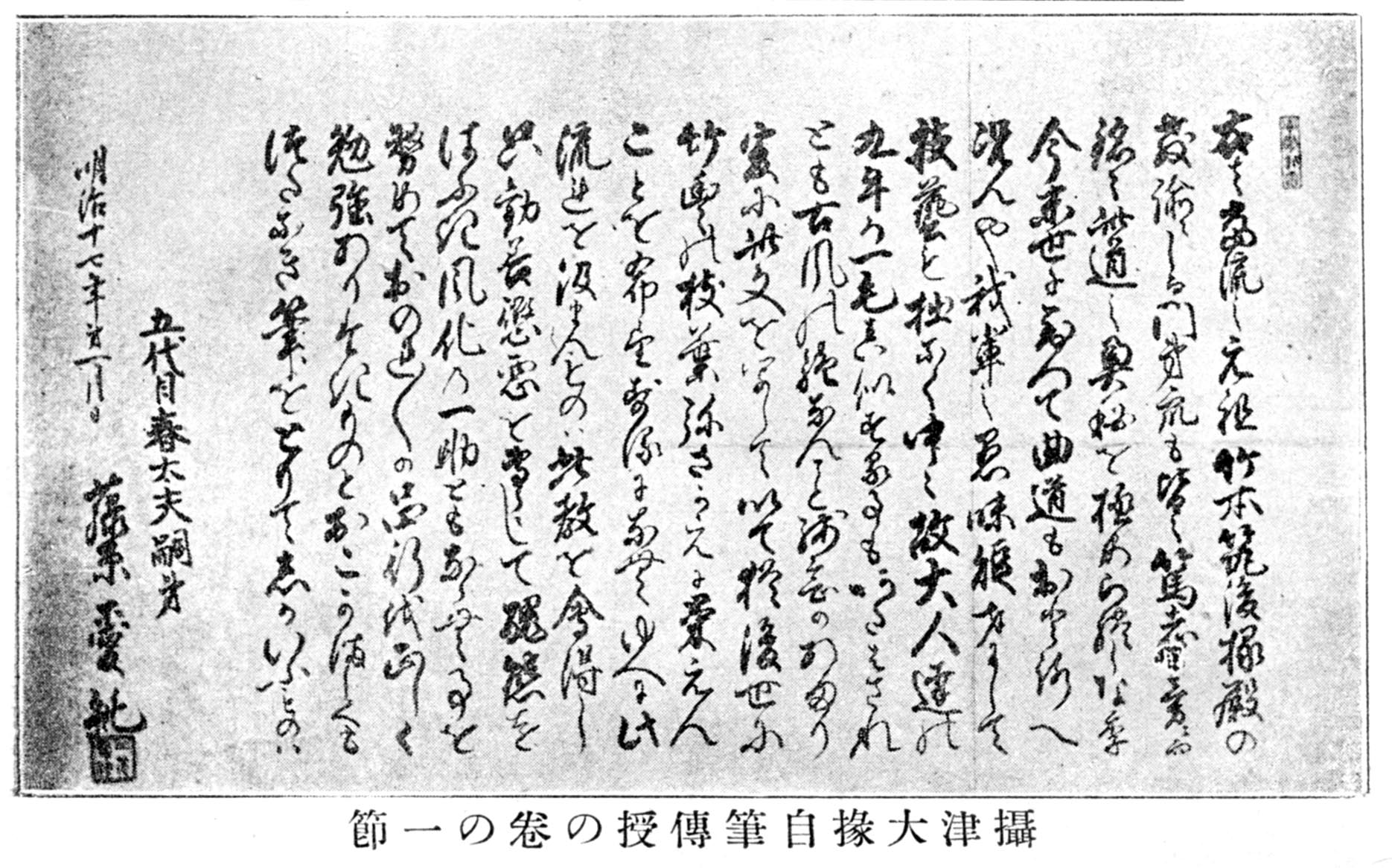

其廿三 伝授の巻 178 95

其廿四 苦心談 193 102

其廿五 芸人としての三徳 198 104

其廿六 彼れの家庭 204 107

附録 竹本摂津大掾興行年表 1 110(未入力)

其一 浄瑠璃略系図

△竹本春太夫の伝統△春太夫代々の略説△五代目春太夫の逸事△摂津大掾(せつゝだいぜう)は其六代目

今こゝに竹本摂津大掾(せつゝだいぜう)が経歴を叙するに当り、先(ま)づ一言(げん)すべきは其流派系統なり。そも/\大阪は浄瑠璃の本場と称せらる。而(しか)して其開祖は今を去ること二百三十年前(ぜん)寛文の頃に行はれたる井上播磨掾(はりまのぜう)なれど、大阪一流の浄瑠璃を確定したるものは竹本義太夫なり。義太夫の門弟頗(すこぶ)る多きが中にも、竹本采女(うねめ)は師と分離して一派(ぱ)を立て、豊竹若太夫と称し東流(とうりう)の祖となれり。又若竹政太夫は、是も別に一派を立(たて)んと企てたれども、師の許可なかりしかば一時(じ)豊竹に投(とう)じ後(のち)更に竹本に復し初代の遺言(ゐげん)によりて二代目義太夫の名を襲(つ)ぎぬ。此他(このた)義太夫の高足(こうそく)にして一家(か)をなしたるもの少なからずと雖ども、爾来(じらい)大いに家門の栄えたるは、若太夫、政太夫等(とう)の系統に属するもの多し。摂津大掾(せつゝだいぜう)が家系は竹本春太夫の正統(せいとう)に属し、春太夫代々は又実に若太夫、政太夫の家系より出(いで)たるものなり。よりて先(ま)づ義太夫以来、春太夫系の略図を左(さ)に示さん。

竹本義太夫(義太夫節の元祖、貞享二年道頓堀に竹本座の櫓を上(あげ)る、元禄十四年勅許受領(じゆりよう)ありて竹本筑後掾藤原博教と改む)→①②

→①豊竹若太夫-豊竹伊太夫-豊竹岡太夫-三代竹本春太夫(初め豊竹町太夫、後春太夫 更に豊竹を竹本に改称)-四代竹本春太夫

→②若竹政太夫(二代目義太夫 後竹本播磨少掾)-竹本大和太夫(初代内匠太夫 後竹本大和掾)→③④

→③初代竹本春太夫-竹本咲太夫-二代竹本春太夫

→④竹本式太夫-竹本綱太夫-竹本津賀太夫-竹本氏太夫→⑤⑥

→⑤五代竹本春太夫(初めさの太夫、文字太夫より五代目春太夫)-竹本摂津大掾(二代目越路太夫、後改め六代目春太夫更に摂津大掾と受領)

→⑥初代竹本越路太夫

以上春太夫系に就(つい)て簡略なる説明を加ふれば、初代春太夫は竹本大和掾(やまとのぜう)の門弟にして泉州堺の産なり、饂飩粉商(うどんこしよう)なるを以(もつ)て粉屋与兵衛と称したるが、大和掾が未(いま)だ内匠太夫の頃の門弟にて、当時の名人となり、春太夫といふ名を好(よ)き名にしたるは全く初代の功なり。延享元年十二月豊竹座にて『遊君衣紋鑑(いうくんえもんかゞみ)』序の中を語りしを始めとし、安永七年九月、京都に於て一世一代を興行して、前(まへ)『先代萩』切(きり)に『花系図都鏡(はなけいづみやこかゞみ)』を勤めたるを、お名残り興行として、爾来(じらい)隠退(いんたい)し、天明四年三月病歿せり。

二代目春太夫は初代春太夫の門人咲太夫の弟子なりしも、中頃(なかごろ)より初代春太夫に従ひ修業(しうげう)せしが技芸勝れず、寧(むし)ろ春太夫の名を汚(けが)すの譏(そし)りあり。

三代目春太夫は初代豊竹岡太夫の門人なり、此頃竹本、豊竹の系統乱脈を極めたるの時、最初は豊竹春太夫と称したるも、後(のち)竹本に改称せり。此頃(このころ)は座元の姓を冒(おか)すの風習(ふうしう)ありて、豊竹座に出勤すれば豊竹を称し、竹本座に移れば竹本と改むるが如き例(れい)往々なり。深き理由のあるにあらず。

四代目春太夫も堺の人にして、通称桝屋又兵衛といふ、三代目春太夫の門人なり。師の名を継ぎしも、多病の故を以(もつ)て堺戎の町(てう)西六間筋(けんすじ)の自宅に退隠(たいいn)しゐるに、頃は文政八年、当時斯界の勢力家なる竹本播磨大掾(はりまのたいぜう)が江戸より、咲太夫の門弟八十太夫を連れて帰り、我門弟とし大阪の芝居へ出勤させるに付ては、何かよき名を名乗らせたしと、四代目春太夫に交渉し、堺にては春太夫の名を用ひざる事にして、暫時八十太夫へ貸与へたりしに、八十太夫は間(ま)もなく死去したれば、其名は又旧(もと)の主人へ復(かへ)りぬ。然るに竹本氏太夫の門弟にて其頃文字太夫といひしは、前途に望みあるものとして遂に養子となし、其名跡(みようせき)を譲りしが、これぞ五代目の春太夫なり。

五代目春太夫は初代以来の名人にして、今も古老の屡々(しば/\)話頭(わとう)に上(のぼ)る人なり。泉州堺鍛冶屋町(かじやまち)煙草庖丁鍛冶業長原(ながはら)四郎兵衛の子にして、幼名(ようめい)を弥三郎といへり。十六七の頃までは家にありて父の業(げう)を助けしが、生れ付き大兵(だいひよう)にて腕力あり、近隣の者を相手に、相撲を取るを何よりの楽(たのし)みとなしゐたるが、又天性(てんせい)美音(びおん)なりしかば、潜(ひそ)かに稽古し、太夫にて身を立(たて)んと思ひ、頻(しき)りと稽古をなし、二十一歳の時修業(しゆげう)の為(た)め大阪に出(い)で、天満(てんま)霊府(れいふ)の風呂屋へ三助に雇はれて生計(せいけい)を求め、其(その)余暇(よか)を以て竹本氏太夫に就て熱心に浄瑠璃の稽古をなしぬ。此間(このあいだ)の辛苦はなか/\後人(こうじん)の想像にも及ばざる程なれど、凡(およ)そ二年ばかりの内に芸道著しく進みたれば、芸名をさの太夫と改め竹田芝居に『竹取物語』の大序(たいじよ)を語り、こゝに芸人の班に加(くはゝ)りぬ。天保五年師氏太夫が江戸へ下るに連れられ、師と共に江戸に滞留すること五年の長きに亙り、此間(このあいだ)文字太夫と改名したり。美音(びおん)を以(もつ)て、江戸にて評判頗(すこぶ)る好(よ)かりしが、同五年稲荷文楽より、氏太夫に帰阪を促すこと頻(しき)りなれば、氏太夫先(ま)づ帰り、文字太夫は翌年の春帰阪し、八月(ぐわつ)興行に『岸姫松(きしのひめまつ)』「飯原屋敷(いひはらやしき)」の中と『四谷怪談(よつやくわいだん)』「頼母住家(たのもすみか)」の口とを語りぬ。それより師に従ひ同座に出勤しゐたるところ、天保十三年、宮芝居廃止に接し、堺へ帰り四代目春太夫の養子となり、同十一月堺新地芝居にて、五代目春太夫改名披露をなし、『姫小松(ひめこまつ)』と『合邦辻(がつぽうがつぢ)』とを語りしが、翌年二月(ぐわつ)文楽にては、北堀江市(いち)の側(かは)の芝居を借受け、出勤を勧めたれば同座にて『忠臣蔵(ちうしんぐら)』三の切と「おかる身売の段」を勤め、それより若太夫、竹田芝居等(とう)諸所を打ち廻りしが、弘化元年の冬再び江戸へ下(くだ)ることとなれり、此度は自分座頭(ざがしら)にて、其頃三味線の名人と聞えたる三代目野澤吉兵衛を同伴しぬ。此人江戸に留(とゞま)ること凡そ三年間、各寄席を稼ぎゐたる内、或日出羽庄内藩主酒井左衛門尉(さえもんのぜう)の江戸邸(えどやしき)へ招かれ、殿(との)の面前にて『忠臣蔵(ちうしんぐら)』「山科の段」を語り、右(みぎ)終つて別室にて休息しゐると、殿は突然其室(そのしつ)に入(い)り来(きた)りしにぞ、春太夫及び吉兵衛はやゝ狼狽の体(てい)にて平伏せしに、殿のいふ、予は浄瑠璃は分らざれども、武家に生れたれば武芸は一通り心得をれり。何芸(なにげい)にても達人となれば同じ理合(りあい)あり、それは外(ほか)でもなし、今其方の語りし浄瑠璃に、隙(すき)もあらばと、窺ひゐたれど、気合(きあい)が充満して寸分の隙(すき)なきには、実に感心致したりと激賞されしかば、春太夫吉兵衛両人は恐れ入つて、身に余る面目(めんもく)を施しぬ。此事いつしか世間に伝はりて、春太夫の名はいよ/\高くなりぬ。

文楽座が松島へ移転せし後(のち)のことなるが、当時春太夫の宅(たく)は博労町(ばくろうてう)稲荷の南門の傍(かたはら)にありて、吉兵衛方(かた)は松屋町(まつやまち)の石町(こくまち)に住居(じうきよ)しゐたれば、毎日文楽へ通ふに、吉兵衛は弟子を連れて、小舟(こぶね)に乗りて往復し、其往返(おうへん)する毎に必ず博労町の濱へ舟を寄せ、春太夫を同じ舟に招(しよう)じ、斯(か)くして送迎すること一日(にち)も怠らず。人(ひと)皆(みな)吉兵衛の約束堅きを褒めたるが、春太夫も又性(せい)頗(すこぶ)る活達(くわつだつ)にして、若き時具(つぶさ)に辛酸を嘗めし人なれば、衆人(しうじん)の気受(きう)けよく、常に人より尊敬せられゐたりといふ。吉兵衛素(もと)より芸人(げいにん)気質(かたぎ)の義理に堅き人なれど、春太夫に徳の備はれるを察すべし。此春太夫と吉兵衛こそ、今の摂津大掾(せつつだいぜう)を拵(こしら)へ上げたる人なれば、殊(こと)にこゝに其経歴の概略を挙(あ)ぐるのみ、大掾との関係は後章(こうしよう)中(ちう)に説明する所あるべし。

其二 天保嘉永の声曲界

△掉尾(たうび)の全盛時代△名人上手の輩出

摂津大掾(せつつのだいぜう)が生れたる時代の大阪浄瑠璃界の状況はいかに、天保七年即ち彼(かれ)が生れたる頃の事実は詳(つまびらか)にするを得ざるも、彼(か)れが二見(ふたみ)伊八(いはつ)に養はれ、頻(しき)りと三味線の稽古に余念なき十四歳の時、即ち嘉永二年の発行にかゝる『三都(さんがのつ)太夫(たいふ)、三味線(さみせん)、人形(にんげう)競鑑(きそひかゞみ)』といふ相撲番附に擬(ぎ)したる番附を見れば、当時の状況一斑を知るに足るべし。即ち此番附に載せられたる幕内太夫の名を掲ぐれば実に左(さ)の如きものあり。

東 西

大関 大阪 竹本綱太夫 大関 大阪 竹本染太夫

関脇 同 竹本長門太夫 関脇 同 豊竹若太夫

小結 同 竹本大隅太夫 小結 同 豊竹巴太夫

前頭 同 豊竹駒太夫 前頭 同 豊竹岡太夫

同 京都 豊竹三光斎 同 同 竹本梶太夫

同 大阪 豊竹八重太夫 同 同 豊竹湊太夫

同 同 竹本津賀太夫 同 同 竹本内匠太夫

同 京都 竹本むら太夫 同 同 竹本茂太夫

同 大阪 竹本越太夫 同 同 同竹本中太夫

同 同 竹本咲太夫 同 同 竹本春太夫

同 同 竹本筆太夫 同 同 竹本錦木太夫

同 同 竹本頼母太夫 同 同 豊竹時太夫

同 同 竹本津島太夫 同 同 豊竹島太夫

右(みぎ)は三都(さんと)とあるも、大阪を中心とせること論を俟(ま)たず。又実際昔今(むかしいま)を通じて浄瑠璃は大阪に其勢力集り、京都、江戸は唯(たゞ)其制(そのせい)を仰(あふ)ぐのみ。さはれ右(みぎ)連名の中(うち)には老朽者(ろうきうしや)もあるべく、又情実(じようじつ)の為(た)めに分外(ぶんぐわい)の地位を保つもあるべけれど、今日(こんにち)より見る時は実に黄金時代(わうごんじだい)にて、名人上手(じやうず)雲の如く、古老をして徒(いたづ)らに昔の全盛を追懐せしむるも無理ならず。今其一二に就ていはんか、長門太夫は其音声(おんせい)頗(すこぶ)る多方面に利(き)き、普通名人といはるゝ人にても、或は艶物(つやもの)に巧みとか、或は三段目に長(ちやう)ずとか、単に其(その)一技能を具へたるも多(た)とする所なるに、長門の如きは三段目(さんだんめ)でござれ、四段目(よだんめ)でござれ、チヤリでも艶(つや)でも何(なん)でもござれにて、其声調(せいてう)の悲壮淋漓(ひそうりんり)なると婀娜艶麗(あだえんれい)なるとに論なく、何(いづ)れの語り物にも巧妙を極めしは古老の斉(ひと)しく歎賞(たんしよう)して措(お)かざる所なり。斯(かく)の如き名人にしてなほ大関の地位に進む能はず、当時人(ひと)の多き以て知るべきなり。三光斎(さんくわいさい)はもと高野山の僧(そう)にして(或(あるひ)は山伏ともいふ)浄瑠璃に妙を得たるより、遂に太夫となりし人、其体格の肥満にして大兵(だいひよう)さながら力士の如く、先(ま)づ酒を二三合飲み、鋭気を養ひ、其便々たる腹より絞り出(だ)す音声は朗々絶ゆる所を知らず、其見台に向ふや端然と姿勢を保ち、扇を斜(なゝめ)に構へたる儘、身動きもなさず、行儀作法を頽(くづ)さゞるを以て有名なりきといふ。其声(こゑ)の好(よ)きこと押して察すべし。津賀太夫は今の津太夫の師匠にして後(のち)山城掾(やましろのぜう)といふ。之(これ)は古今独歩(どくほ)のチヤリ語りと称せられ、世話語(せわかた)りには咲太夫、内匠太夫あり。八重太夫(後(のち)に麓太夫)津島太夫(後に綱太夫)染太夫(後に越前大掾(ゑちぜんだいぜう))梶太夫(後(のち)に染太夫)巴太夫、湊太夫、春太夫など、何(いづ)れも相前後して名人上手と称(たゝ)へられたる人(ひと)、一々こゝに説明するの要なし。

之(これ)を今日(こんにち)の太夫に比する時は、寧ろ長大息(ちようだいそく)の禁じ難(かた)きあり。摂津大掾(せつつだいぜう)が芸人としての生涯は、最早(もはや)遠きにあらず、彼れは其余(あま)りに老朽せざる前に於て、隆々(りう/\)たる盛名(せいめい)の未(いま)だ衰へざるに於て、赫々(かく/\)たる名誉と光栄(くわうえい)とを担ひ、勇退せんとする意(い)蓋(けだ)し切なりと聞く。然らば何人(なにびと)が今後の舞台を背負つて立つか、僅に望(のぞみ)を嘱(ぞく)せられをるものは大隅、越路の二人(にん)あるのみ。斯道(しどう)の衰微も亦(また)甚(はなはだ)しといふべし。天保嘉永は浄瑠璃に於る掉尾(たうび)の時代なり。貞享・元禄以降二百余年来打続きし竹豊(ちくほう)の流れは、こゝに至りて最後の繁栄を極めたるものと謂ふべし。摂津大掾(せつつだいぜう)は実(じつ)に此時に成人し、其名人上手の輩出せるを目撃し、其(その)間(あいだ)に立ちて練習し、技芸を研磨し、天晴(あつぱれ)一代の名人、斯道の大家(たいか)と仰がれしなり。

其三 幼名(えうめい)吉太郎(きちたらう)

△歌舞伎役者は門閥△浄瑠璃の太夫は出来星(できぼし)

歌舞伎俳優(やくしや)はさながら世襲の華族の如く、昔より名人上手といはるゝ人は、概(おほむ)ね名門より出(いで)ざるは稀なり。縁(えん)も由緒(ゆかり)もなきものが、俄(にわか)に俳優(やくしや)とならんとするも、容易(ようい)に其地歩(ちほ)を占(し)むる能はざる事情ありき。川上音二郎が初めて東京(とうけう)に上(のぼ)り、大いに窮したる時、市川団十郎の門(もん)を敲(たゝ)きて、其弟子たらんことを望みしに、団十郎は到底其地歩をなすべからざるを諭し、彼れに劇場を借りる斡旋(あつせん)をなして、川上を慰め還(かへ)したりといふ、これ所謂(いはゆる)旧派(きうは)の情実(じやうじつ)纏綿(てんめん)たるを察するに余りあり。

蓋(けだ)し歌舞伎俳優(やくしや)に在りては、甚しく家柄を重んずるの風習あり。それゆゑ市川の如き、尾上の如き、市村、片岡、中村の如き、皆此理由より彼等社会に重きをなし、重きを致さるゝが故に自(おのづか)ら名優(めいゆう)を出(いだ)したる訳なれど、素性(すじよう)もなき者の家に産れては、縦令(よし)技倆は充分あるも、常に重き役をなすこと能はざれば、其芸も自(おのづか)ら卑屈に陥(おちい)り、遂(つい)に生涯立物(たてもの)になる能はざる者十中(ちう)の七八なり。即ち幼少(えうせう)の時より俳優(やくしや)に対する教育の然らしむる所にして、名家(めいか)に生るれば芸道に対し金(きん)を惜まず、殊(こと)に小児(こども)の時分より好(よ)き役のみを附(ふ)するを以て、性来(せいらい)の大根(だいこ)も自(おのづか)ら芸に伸び名人上手に研(みが)き上(あげ)ること左まで難事ならざるも、家柄(いへがら)なき者は石亀(いしがめ)の地団太(じだんだ)、遂に高尚(かうしよう)の芸に有附(ありつ)くを得ず。二枚目なれば二枚目、道化なれば道化と是又(これまた)子々孫々に、其家(そのいへ)に伝はる役柄を世襲し、中(なか)には生涯「申上(まをしあげ)ます」にて終(をは)る者もあり。歌舞伎俳優(やくしや)の出所進退は、今日(こんにち)に於る教育制度の如く、大学出身にあらざれば高等官たる能はざるなり。市川、尾上、市村、片岡、中村等(とう)の名家(めいか)に出(いづ)るにあらざれば、遂に大立物(おほたてもの)として世に立つこと能はず。

然れども浄瑠璃語りは之(これ)と異なり、出所進退に於て、何等(なんら)の掣肘(せいちう)せらるゝ家柄なく、何人(なんびと)と雖(いへど)も天性(てんせい)の美音(びおん)を備へ、浄瑠璃を語るの才能を有するに於ては、布衣(ほい)より出(いで)て斯界の王者(わうしや)となることも強(あなが)ち難事(なんじ)にはあらず。此点に於ては俳優(やくしや)の貴族的なるとは全(まつた)く異りて、太夫は実(じつ)に自由の下(もと)に生活するものなり。太夫に在りては家柄も、血統(けつとう)も遺伝(ゐでん)も云(いつ)たものにあらず、唯(たゞ)声調(せいてう)の天才にあり。其父がいかに天下に名を得たる浄瑠璃語りなればとて、其子に声調の天賦なければ、名人たるを得ざると同時に、桶屋の息子にても、左官の丁稚にても、何人(なんびと)にても音声(おんせい)よく節迴(ふしまは)しに巧みにして、鍛錬工夫の功を積めば、第一流の人(ひと)となることは頗(すこぶ)る造作(ざうさ)もなきことなり。即ち歌舞伎俳優(やくしや)を貴族的とすれば、太夫は宛然(さながら)一代(だい)分限(ぶげん)の出来星(できぼし)と謂(い)ふべし。摂津大掾(せつゝだいぜう)の出身も亦(また)此格(このかく)を外(はづ)れざるなり。彼れは浄瑠璃の家柄としては何等誇るべきものもなく、さればとて遺伝に継承したる所もなし。唯天性に美音を有したると、周囲(しうゐ)の関係より芸人に近(ちかづ)かしめたるとが縁(えん)となり、刻苦勉励の修養によりて、今日(こんにち)天下第一人(にん)の名人と仰がるゝに至りしものなり。彼れの生れは何(なん)でもなき唯(たゞ)一個の町人(ちやうにん)に過ぎざりき。

摂津大掾(せつつだいぜう)は今を去ること六十八年前(ぜん)、天保七年丙申(ひのえさる)の三月十五日に、大阪順慶町(じゆんけいまち)三丁目塗物問屋(ぬりものとひや)伊勢屋に生れたり。父は森七三郎、母は久(ひさ)といひ、彼れの幼名(をさなな)を吉太郎(きちたらう)と呼べり。故(ゆへ)ありて母の久は離別となり、吉太郎は母と共に実家に戻り、父七三郎は後妻を娶(めと)り、其甥に当る者を養つて子となしたれば、吉太郎は父の家を継がずして他(た)に養はるゝ身となりぬ。彼れが五歳の時、吉太郎は其母の実家より、釣鐘町(つりがねちやう)上(うへ)の町(まち)(現今(げんこん)東区)なる大工の棟梁大和屋事二見(み)伊(い)八なる者に貰はれて、其(そ)の養子とはなれり。これ実(じつ)に摂津大掾(せつつだいぜう)が、浄瑠璃界に足を踏入(いふみ)るの第一歩なりき。若(も)し幸福(こうふく)にして平和に母と共に、彼れが伊勢屋の世継(よつぎ)となりしなれば、受合(うけあ)つて真面目な実直な上品な一個の市人(しゞん)は出来たるならん。されど今日声調を以て天下を動かすほどのえらものは到底望むべからず。左すれば母と共に父の家をさまよひ出(いで)しは、彼れの為(た)めに幸福(こうふく)なり。よし彼れの為めには不幸なりしやも知れず、而も声曲界は彼れを得て、大いに最後の舞台を飾りしなり。

其四 養父伊八の素人浄瑠璃

△大阪に於(おけ)る素人浄瑠璃一斑△三味線の稽古

吉太郎、二見伊八に養はれて名を亀次郎と改む。彼れの養母はこうといへり。亀次郎は伊八に養はれ、普通一般の人のなす如く手習師匠に就て習字の稽古をなしたる外には、職業として大工の業(げふ)を習ひしも身体(しんたい)虚弱にして物にならず。刀職(かたなしよく)にならんと柄巻(つかまき)の稽古をしたるも是又成業(せいげふ)に至らず、中途(ちうと)にして廃したり。之(これ)を見ても、彼れは常人(つねのひと)としては、殆ど無価値の人物なり。然れども「好きこそ物の上手なれ」の譬へに洩れず、浄瑠璃に関しては天賦の技能を備へたり。

先づ彼れは如何なる縁によりて声曲(せいきよく)の道に入(い)りしか。之を導きしものは、養父伊八の素人浄瑠璃なり。大阪の事情に通ずる者は、今日に於ても大阪にいかに素人浄瑠璃の流行するかを知らん。蓋(けだ)し浄瑠璃なるものゝ発達沿革を見るに、元来太夫なるものは歌舞伎俳優(やくしや)の如く、専門的に技芸を仕込まるゝものにあらざるが如し。勿論時としては、斯界の名門より出(いづ)る純粋(うぶ)の太夫なきにあらず。今の津太夫の如き、親の代(だい)より太夫なるもあれど、寧(むし)ろ稀なる例(れい)なるべし。素人浄瑠璃が効(かう)を積み上手となり、座敷芸より本芸(ほんげい)に移るもの決して少なからず。元祖竹本義太夫以来、名人上手といはるゝ太夫にて此種の出身随分と多かるべし。蓋し大阪に流行する素人浄瑠璃なるものは、其籍(そのせき)を芸人に置かざるのみ、或意味にては太夫の養成所(やうせいじよ)なり。身分あり又別に考へを有する人は、いかに素人芸が上達したればとて、其上達の故を以(もつ)て直ちに芸人となるが如きは無き事なれども、普通の人が浄瑠璃を稽古するは、豈(あに)啻(たゞ)に坐敷芸を以て最上の目的とするものならんや。座敷芸を以て最上の目的とせざるべからざるは已(やむ)を得ざるのみ。其身分を重んずるか、其業務に鑑()かんがみるか、さては其芸の到底見込みなきに因(よ)らずんばあらず。技倆にして自(みづか)ら恃(たの)むところあり、又自家(じか)の名誉と地位とに、何等の影響を及ぼさずとすれば、定芝居(ぢやうしばゐ)に出勤して一度は喝采(やんや)といはれたきが人情なるべし。されど定芝居は僅に一もしくは二に過ぎず、到底是等(これら)の多数の野心家を容るゝに余地なし。これ一方にます/\素人団隊座敷芸の流行する所以(ゆえん)なるべし。大阪の素人浄瑠璃の盛(さかん)なる実に驚くべきものあり。蓋し大阪は浄瑠璃の本場なり。元祖義太夫が一流(りう)語り出(いだ)せしより、今日に至るまで二百有余年、名人上手輩出して、大阪人の趣味を涵養し、大阪人をして遂に性来の浄瑠璃好(すき)となしぬ。されば苟(いやしく)も大阪人を以て任ずるものは、声(こゑ)の有ると無きとに頓着なく、浄瑠璃の一段ぐらゐ語らざるを以て大いなる恥辱となす。所謂旦那衆と称せらるゝ紳士をはじめ、お店(たな)もの、日雇(ひやとひ)、車夫(しやふ)、仲仕(なかし)に至るまで、或は自宅に師匠を聘(へい)し、或は夫(そ)れ/\稽古屋に入込(いりこ)みて、浄瑠璃の稽古に余念なきもの、恐らく万(まん)を以て数ふべし。今日は決して浄瑠璃全盛の時期とはいふべからざるも、素人芸はなほ盛んに流行して、至る所にデン/\太(ふと)の音(ね)、オウ/\の唸(うな)り声を聞かざるなし。一例を挙ぐれば著者が靭(うつぼ)の仮寓(かぐう)に並びたる凡そ半町ばかりの間には、毎夜(まいよ)浄瑠璃の稽古をなしをる素人四ヶ所(しよ)あり。こゝより僅か一丁を隔(へだ)てたる著者が前寓(ぜんぐう)の隣家(りんか)の主人も、やはり浄瑠璃好(すき)なりしが、此人は横好の方(はう)にて余り上手ならざると、極く控目な人なりしより、著者が其家に住へる間は、遂に一度も語らず、著者が僅にこゝに四ヶ月ばかり住ひし後(のち)、今の所に転居したるが、転居したる翌日の夜(よ)、其家(そのいへ)にては急に浄瑠璃会を催したりと聞き、何故(なにゆへ)我(わ)が住まへりし間は唸らざりしかを、内々探り見しに、其家にては著者が時々(じゞ)『大阪毎日』の紙上に、文楽の批評をなすことを知りをりて、若し自分達のを評でもされては堪らぬといふところより、我(わ)が居(を)る間(あいだ)は友達の所のみにて会を催し、遂に四ケ月の長き稽古もせずに辛抱を続けたりといふ。をかしくもあり又気の毒にも思ひたるが、そも/\素人芸の批評に上(のぼ)ると思ひたるも随分押(をし)の強き話(はな)しなれど、こゝが所謂天狗にて、斯(かく)の如きは市内(しない)至る所にあり。

『浄瑠璃雑誌』の報ずる所によれば、大阪市内に於る浄瑠璃の稽古屋なるものは、東区に二十八軒、南区に二十一軒、北区に二十軒、西区に十八軒あり。是等(これら)は名(な)ある芸人にして、鶴澤、野澤、豊澤を名乗る三味線弾にあらざれば竹本、豊竹を名乗る太夫なり。此外(このほか)器用で受次(うけつぎ)をするもの、又は芸人ならぬモガリ的稽古屋まで数(かぞ)ふる時は、なか/\に多きことなるべし。去る二十二年に刊行せられたる素人浄瑠璃の名寄(なよせ)を見るに、当時大阪市中に既に名をなしたる天狗連(てんぐれん)、殆ど一千名あり。又三十六年の一月(げつ)初刊の『小天地(せうてんち)』第三巻の一号に、鬼谷蓬吟(おにやほうぎん)氏といふが、「関西の浄瑠璃界」なる題下(だいか)に、大阪現今に於る浄瑠璃の状況を述べ次に素人浄瑠璃に及び、其盛んなる証(しよう)として、毎夜(まいよ)大阪市内には平均三回の浄瑠璃会(さらゑ)あること、及び其会合の勢力あるものゝ名を列挙したり。即ち左(さ)の如し。

因若松連、瓢会、杉の木会、小松会、和合会南連、船場連、東連、北陽連、久宝(きうほう)連、児松(こまつ)連、猩々連、都鳥連、若竹連、旭連、水魚連、真正(しんせい)会、声友会、寿(ことぶき)連、喜悦(きえつ)連、美那茂登(みなもと)連

而(しかう)して右一連中(れんちう)の人員は、平均二十名を下(くだ)らずといへり。素(もと)より詳細の調査を経たるものにあらざるべく、又時によりて盛衰消長ありといへども、以上の事実に徴(ちやう)しても、いかに大阪に、素人浄瑠璃の流行するかを知るに足らん。

摂津大掾(せつつだいぜう)か[が]養父たりし二見伊八は、今日(こんにち)とは稍(やゝ)時代を異(こと)にすれど、流行に於ては今日よりも寧ろ一層盛んなりと思はるゝ旧幕の末年(まつねん)に於て、此素人浄瑠璃の一人(にん)なりき。表徳(ひやうとく)をい文(ぶん)といへり。大工の棟梁は、いふまでもなく彼れが本職なれども、其道楽として彼れは大阪のデン通(つう)、即ち天狗を以て自(みづか)ら居(お)るものなり。されば彼れに養はれたる亀次郎は、見やう見真似に幼(いとけな)き時より浄瑠璃の文句を諳(そら)んじ、今日の童男童女が唱歌を口吟(くちずさ)む如く、最も巧者に語るを見て、養父は頗(すこぶ)る得意となり、いろ/\の職業を教ゆる傍(かたは)ら、亀衣郎に三味線の稽古をなさしめたり。これ亀次郎が十一歳の頃にして、養父は全く慰みに稽古させたるものなれど、遂には芸に一身を打込み、養父の諌めも聞かぬやうになりぬ。

其五 芸人の決心を固む

[+△]初めて江戸へ下る、△日光街道の窮迫

亀次郎が三味線の初稽古(てほどき)をなしたるは、其頃竹澤龍造といふ三味線弾の弟子に竹澤龍之助なるものありて、素人の稽古屋をなしゐたりしかば、亀次郎は此龍之助に就きて学びしが、好きな道とて覚(おぼへ)もよく、熱心に稽古をなしければ、他(た)の者とは違ひ上達頗(すこぶ)る早く、軈(やが)てやゝ弾けるやうになりて後(のち)、其頃の名人として聞えたる三代目鶴澤清七の門に入りて、益々芸道の修業を励みぬ。原来(ぐわんらい)太夫と三味線とは僅に皮一重の違ひなり。太夫にて三味線弾く術(すべ)を知らず、三味線弾にて語る法を弁(わきま)へぬが如きは、素よりあるべき謂れもなけれど其長所短所が両技の分るゝ所にして、或は三味線弾ともなり或は太夫ともなり、中(なか)には両技兼帯の弾語(ひきがた)りもありて、各々其得意の方向に傾くは自然の道理なるが、亀次郎は最初三味線弾を以(もつ)て出立(しゆつたつ)したるものなれど、三味線の稽古と共に益々浄瑠璃の文句を覚え、弾語りをするうちには、天性の美音は発揚せられ、いつしか三味線よりも浄瑠璃の方が、一枚も二枚も上なるかと思はるゝ程にて、他人(ひと)からも斯(かく)いはるれば、自分にも心付(こゝろづ)き、寧(むし)ろ其長じたる所を専修し、行(ゆ)く/\は浄瑠璃語りとなり、身を立てようかと思ふこともあり。

日々(にち/\)修業の効(こう)を積むに従つて、益々浄瑠璃は巧くなり、他人(たにん)より賞贊を受くること屡々(しば/\)なれば、年若き亀次郎は嬉しく頻(しき)りと調子に乗り、殆ど寝食を忘るゝまで熱心して稽古をなせしより、本職の大工は遂に疎(おろそか)となり、鑿(のみ)や鉋(かんな)は一向に手にも触(つ)かず。大工が嫌なれば刀職(かたなしよく)でもすべしとて、柄巻(つかまき)の稽古にやりしも染々(しみ/\)習はず、平常(へいじやう)は柔順にて、養父母の命(めい)は決して背かぬ質(たち)なりしも、此一事(じ)のみは何(なに)といふも命令(いふこと)を聞ずして、亀次郎は浄瑠璃をのみ修業(しゆげう)しをるにぞ、養父伊八(いはち)も少しく持跌(もちあぐ)み、斯(かく)と知らば最初より三味線の稽古などさせず、真面目に本職のみ営(いとなま)せたりしに、今となりては後悔も既に遅し、殊(こと)に自分が吩附(いひつけ)て習はせたることなれば、今更叱る訳にも行(ゆ)かず、大いに当惑せしが、しかし当人の身の為(た)め家の為(ため)なればと、屡々(しば/\)意見を加へ、職業と道楽のけじめを云(いひ)聞せ、本職を勤めたる上にて、慰みならば程よくすべしと諭(さと)せども、亀次郎は馬耳東風、一向(かう)聴入るべうも見えざりき。

亀次郎は養父の意見には耳を傾けずして、頻(しき)りと浄瑠璃に憂身を窶(やつ)しをりしが、遂に大いに決する所あり、一日(にち)養父伊八に向ひ、到底家業を営むべき見込みなければ、寧ろ其長じたる浄瑠璃を以て、爾今(じこん)芸人の仲間に入(い)り、身を立つべきに依り、何卒(なにとぞ)許しくれと思ひ入(いつ)て頼みたり。伊八も是には頗(すこぶ)る困り眉を寄せけれども、日頃亀次郎が素振(そぶ)りといひ、熱心面(おもて)に現(あらは)れて之(これ)を拒みたればとて、彼れが思ひ止(とゞま)るべき様子もなく、強(しひ)て圧制(あつせい)すれば或は家を脱(だつ)することもあるべしと深くも憂慮し、寧ろ彼れが意に任すより外なしと思ひたれど、遉(さすが)に許しかねてや躊躇(ちうちよ)しぬ。そは自分とて素人浄瑠璃を語るもの、普通の人の之に対するとは自(おのづか)ら異なれども、代々堅気の家業を営み来りしものが、一朝(てう)にして養(やしな)ひ子(こ)を芸人の群(むれ)に投ずるは遉(さすが)に世間の手前、実家へ対し、相済まずと思へばこそ、頓(とみ)には決しかねたるなれ。暫時(ざんじ)は有無(うむ)の返事も与(あた)へざりしかど、亀次郎の志は牢固(ろうこ)として抜く可らず、されば此上は是非に及ばずとて、安政三年亀次郎が二十歳の時、伊八は遂に其望を容れて、亀次郎の意に任すこととせり。されど此時、伊八は亀次郎を傍(ほとり)近く招き、いよ/\今日(こんにち)より芸人となることを許せども、芸人にて身を立(たつ)る以上は、仮(か)りにも世間有触(ありふ)れたる芸人根性を出(いだ)し、唯遊惰酒色に耽りて日を送るが如きことあらば、此養父の面(つら)に泥を塗るもの、親子の縁もそれ限りなり。こゝの所を能く弁へ、今日(こんにち)より以後(いご)技芸に精励(せいれい)して、天晴(あつぱれ)一代の名人上手といはるゝやうになるべしと、懇々(こん/\)将来の事ども諭しければ、亀次郎は養父が厚き情(なさけ)に感泣し、養父の詞には決して背くまじきを心に誓ひ、是より身を芸人社界に投じたるが、是と同時に亀次郎は師匠を替へて、爾後三代目野澤吉兵衛の門人となりぬ。

此頃の事なりき、亀次郎は当時大阪に錚々(そう/\)の聞えありし素人浄瑠璃十三(とさん)(道修町(だうしうまち)塩屋藤兵衛の息子)の三味線に連れられて江戸へ下りぬ。江戸には十三の友人にて堂島の尼文(あまぶん)といふ、これも素人浄瑠璃仲間あり、三人連にて日光遊覧に出掛け、其帰途慰みやら旅費を作る為(た)めやらに、道々(みち/\)興行をする筈にて、日光街道なる粕壁(かすかべ)にて十日(か)ばかり打ちたるが、一行の尼文は急に大阪へ帰らねばならぬ用事出来、十三と亀次郎に別るゝことになりしも、大阪まで行くべき旅費なきより、十三が持合せし金(かね)を尼文に貸与へ、自分等二人(ふたり)は此一分銀(ぶぎん)一つにて江戸までは大丈夫なるべしと、一分銀一つを残して尼文を送り出(だ)し、二人(ふたり)は後(あと)より緩々(ゆる/\)帰途に就き、或所にて昼食(ちうじき)をなし、勘定となりて右の一分(ぶ)を出(いだ)したるに、不渡(ふわた)りにて二人(ふたり)の当惑一方(かた)ならず、幸(さいは)ひ懐中(くわいちう)には二十五文(もん)の銭(ぜに)ありしを以て、是にて漸く昼食(ちうじき)の勘定は為(な)したれど、さて江戸までは猶(なほ)七里の所を、一文なしで帰る心細さ、千住(せんぢう)へ来て漸く両替屋(りやうがいや)に就(つ)きて替へて貰ひ、こゝより船に乗りて江戸へ着し、程なく大阪に帰り、其後(そののち)は一心不乱吉兵衛に就て、三味線の稽古をなしぬ。

其六 三代目野澤吉兵衛

△初めて南部太夫と名乗る△最初の旅稼ぎ△江戸の大修業△越路太夫と改名△吉兵衛の死去と帰阪。

野澤吉兵衛は其(その)はじめ鶴澤市治郎といひ、文三(ぶんざう)の門人なりき。父は初代竹本越路太夫にして、此越路太夫も始(はじ)じめは鶴澤勝鳳といへる三味線弾なりしが、後(のち)太夫に業(げふ)を替(かへ)たるも、芸人としては、第二流以上に登らず、其子の吉兵衛は殊に三味線の名手として知られたり。天保五年より諸所の芝居に出勤し、同十一年八月(ぐわつ)、稲荷文楽にて父の初名勝鳳を襲ぎ、野澤姓を冒(をか)すに至りぬ。其時の役は『岸姫松(きしのひめまつ)』序切(じよのきり)なりしが、同十二年閏(うるふ)正月十三日より前が『妹背山(いもせにて[やま])』にて、父の越路太夫は附物(つけもの)に『御所桜(ごしよざくら)』三(さん)の切を勤めし時(とき)之を弾き、同四月『玉藻前(たまものまへ)』二の切、同七月『秋七草(あきのなゝくさ)』二の切を勤め、其後(そのご)故(ゆへ)ありて父子(ふし)ともに文楽を退座したり。同十三年五月、彼(か)の水野越前守の改革にて、宮芝居(みやしばゐ)廃止となり文楽其他(そのた)神社境内(けいない)にある小劇場(せうげきじやう)は一時(じ)退転したれば、同十五年道頓堀若太夫座に出勤し、『信仰記(しんこうき)』を勤め、此時三代目野澤吉兵衛と改名し、切に『国性爺(こくせんや)』三段目を、竹本越前大掾(ゑちぜんのだいぜう)が語りしを弾き、大いに名を揚げたるに、両人とも又々之も退座したり。亀次郎が師匠と頼みし頃は、竹本春太夫を弾きゐたりしが、思ふ所ありて、其三味線を高弟なる野澤吉弥(後(のち)四代目吉兵衛となる)に譲り、自分は別に一座を組織して、地方興行をなさんと思ひ立ちぬ。抑(そもそ)も此(この)吉兵衛が組織になれる一座といふは、素浄瑠璃にして、太夫三味線とも、皆(みな)自家(じか)の配下のものにして、世間には未(いま)だ名を成さず、而(しか)も将来為(な)すあるの才(さい)を多く集め、修養(しゆうやう)かたがた地方興行をなすものにして、吉兵衛はいふまでもなく之(これ)に座頭(ざがしら)たり。而して此興行の眼目とする所は、掛合の三味線に人を呼ぶにあり。語り物は必ずしも掛合とは定まらざるも、少くとも彼(か)れが冷(さ)えたる撥音(ばちおと)に、聴衆の歓呼を買ふにありて、例へば「阿古屋の琴責」の如き「堀川」の如き「千両幟」の如き出し物なり。此(この)一日の山の前には銘々又一段づゝの語り物のあることは無論なれど此(この)眼目の語り場には殊に美音の太夫を要することなるが、斯(かゝ)る一種の目的ある興行に出勤する太夫を、此社会にては道具といふ、其(その)使はるゝを意味するものなり。斯界(しかい)の傑物たる三代目吉兵衛は、自家独特の妙技を当込み、地方興行の一座を組織したるは、必竟人形浄瑠璃の単調なる芸人生涯に飽き、芝居の覊絆(きはん)を脱し、自由に我(わが)芸を売らんとしたるに外(ほか)ならず。吉兵衛は我(わが)命(めい)に随ふ有為(ゆうゐ)の青年芸人を網羅せる内にも、亀次郎が天性の美音と其語り口の拙からざるに早くも眼を注(つ)け、自家の妙技を演ずるには、彼(か)れを以て此上(こよ)なき道具と信じたれば、遂に亀次郎を一行(こう)中(ちう)に加ふることとなしぬ。こゝに至りて、亀次郎にては通りわるしと、吉兵衛自(みずか)ら紹介の労を取りて、五代目竹本春太夫の弟子となし、春太夫より竹本南部太夫と附けられぬ。これ安政五年のことにして亀次郎が二十二歳の時なりき。実に摂津大掾が芸人として其名を掲げたる初めなり。

亀次郎は師匠春太夫より南部の名を貰ひ、初めて籍を芸人に置き、第二の師匠にして、其実(そのじつ)第一の師匠たる野澤吉兵衛に連れられ、近畿より中国四国と打廻ること凡そ二年、此間(このあいだ)始終吉兵衛の懇篤なる薫陶を受けて見台の功を積みしかば、是迄の慰み半分の芸とは違ひ、長足の進歩をなし、最早何処へ押出しても恥かしからぬ迄に上達したり。万延元年南部が二十五歳の時、吉兵衛は更に彼れを引連れて、江戸興行を思ひ立ちぬ。

此時の一行は吉兵衛南部をはじめ、竹本其太夫、野澤勝鳳(吉兵衛の弟子)等(とう)数名なりしが、吉兵衛の考へにては、南部を真打として自ら其三味線を弾くにありしかば、南部は余りに其大役に過ぐるを恐れ、吉兵衛に向ひ、自分の如き未熟の芸を以て、師の妙手を煩すは名誉は名誉なれども、到底其役に堪へず、其れも田舎ならば兎も角、花のお江戸まで出(い)で、斯(かく)の如き提燈(てうちん)に梵鐘(つりがね)の不釣合は、いかにも心苦しき限りなり、今度は平(ひら)に許されたしと固く辞(いな)みたれども、吉兵衛はなか/\聞入るべくも見えず、成程自分と立並んで語るは、或は少しまだ荷が重いかもしらぬが、しかし此大役を見事遣(や)つて除(のけ)るやうな勇気がなくては頼母しからず、釈尊とて難行苦行の功を積み玉ひしこそ、初めて仏(ほとけ)とも崇(あが)めらるれ、天下の名人上手とならんとすれば、是くらゐの事に恐れてはならず、少しは辛く思ふとても、曲げて我意(わがい)に従ひ、一奮発(ひとふんぱつ)して修業(しゆげう)の功を積むべし、然る後再び大阪に帰る時には、更に驚くべき進歩あらんと、何時に変らね吉兵衛が誠実なる詞に、南部も難有さ骨身に徹し、此上辞するは却て師に対して済まぬことと決心を固め、愈々吉兵衛に従ふこととはなれり。斯くて一行は、同年の八月(ぐわつ)に大阪を出発したるが、未(いま)だ汽車汽船など、交通機関の備はらざる世なれば、東海道を膝栗毛にて、九月(ぐわつ)に漸く江戸へ着きぬ。江戸は八丁堀(てうぼり)植木店(うへきだな)に家を借り、師吉兵衛と同居し、日々(ひゞ)萱場町(かやばてう)、八丁堀(てうぼり)、其他の寄席へ出勤せしが、此時より彼れは竹本越路太夫と改名せり。そは前にもいへるが如く、越路太夫の名は吉兵衛が実父の芸名にて、是より先き弘化の末(すへ)江戸に出(い)で、諸方の寄席を打ち廻りをりし内、嘉永元年の八月(ぐわつ)遂に江戸にて病歿せしかば、遺骸は深川雲光院に葬り、同所に今も其墓あり。吉兵衛が今回江戸に下りしも、一つは其実父なる初代越路太夫の十三回忌の追善法会を営まんとするにありて、吉兵衛は江戸へ到着するや、直ちに年回を雲光院に営み、日頃我子の如く慈しみて、芸を仕込みたる南部をして其名を襲(つ)がしめ、二代目越路太夫と改名したるは聊(いさゝ)か亡父が幽魂を慰めたると同時に、新下(しんくだ)りの彼れをして、なほ江戸には多少のお馴染ある名を襲(つが)しめて、其人気を呼ばんとしたるなり。勿論既に春太夫の弟子となりをることなれば、専断にて改名することも出来ざれば、吉兵衛は江戸より手紙を以(もつ)て、其許可を春太夫に得たり。越路が其名を爾来四十余年の長き間(あいだ)持(ぢ)したるは、師吉兵衛の海山の恩を忘れざる為(た)めにして、越路太夫の名は全国に鳴響き、今日其名は前の文字太夫に譲られ、自らは一旦春太夫の名を襲ざ[ぎ]、更に摂津大掾(せつつのだいぜう)と呼ぶに至りしに拘らず、世はなほ依然として、彼れを春太夫とも大掾とも呼ばずして越路/\と呼べり。彼れに取りて越路の名は、実に因縁深く又頗る名誉ある名といふべきなり。

越路は植木店(うへきだな)の寄席へ初めて出勤して其美音(びおん)を江戸人(えどじん)の清聴(せいちやう)に達しぬ。素(もと)より修行(しゆげふ)時代のこと、未熟な点は多々ありしに相違なきも、吉兵衛の三味線にて、大阪新下(しんくだ)り二代目越路太夫の評判は嘖々(さく/\)たり。されど一方(ほう)には又越路が此時ほど辛酸を嘗めたることなく、彼れは我(わが)未熟の芸に望(のぞみ)を絶ち、屡々(しば/\)逃出さんと思ひしことすらあり。蓋(けだ)し文楽、彦六芝居の如きは、一(ひと)興行(こうげう)の語り物は最初に一定し、中途変更するが如きことなき例(れい)なれども、江戸の寄席は大阪の如く一(ひと)興行(こうげう)中(ちう)一冊(いつさつ)の浄瑠璃を、大序(たいじよ)より大詰まで通すなどは決して無く、例へば十五日の興行とすれば、其十五日間毎夜語り物を改め、一つ興行に同じ浄瑠璃を語るが如きは、客人のお好みならざる限り絶えてなく、斯の如きことをすれば此上もなき太夫の恥辱なり。されば江戸の寄席に出勤するには段数を多く知らざるを得ず、更に難題ともいふべきは、此前春太夫と吉兵衛とが江戸へ来りし時は、八十八文にて、今度も吉兵衛の三味線にて同じ八十八文にては余りに客に対して済まずとて、吉兵衛は越路に二段づゝを語らせ、前(まへ)春太夫の時に対(つひ)せんといひ出(いだ)せり。然るに越路は芸人としての日(ひ)なほ浅く、江戸の此経験は初めてなれば、是迄に習得しゐたる数段の浄瑠璃は、忽ち種切れとなりて、翌夜(よくや)語るべき浄瑠璃なければ、家に帰るや吉兵衛に就て毎夜練習すれども、時としては容易(たやす)く習ひ得ざることあり。吉兵衛も我子の如く越路を愛すると雖も、其(そ)は姑息の愛にあらず、真に彼れを名人に仕立てんとの熱心より出(いづ)る愛なれば、稽古に於ては非常に厳格なるものありて、越路自ら得たりとするも、吉兵衛が腑に落ちぬ間(あいだ)は、何時(いつ)まで経(たつ)ても可(よし)といはず、一段の浄瑠璃を習得するに、夜(よ)を更(ふか)すこと毎夜なれば、其辛きこと言語(ごんご)に絶し、越路が弱り果つる顔を見るや、吉兵衛は辞色(じしよく)を正し、左程大儀と思はゞ是非に及ばず止むべし、併し明晩の高座にて、今宵稽古し能(あた)はざりしことを、客に向つて謝すべしといふにぞ、是は猶更辛きことなれば心を励(はげま)し徹夜して、一段の浄瑠璃を習得したることは屡々なりきといふ。又寒声(かんごえ)を使はんと護持院(ごじいん)ヶ原(はら)に夜(よ)一人(ひとり)至り、大声(おほごえ)を発して声調(せいてう)を整へゐると、辻番の者は狂人もやと近寄り、幾度(いくたび)も咎められしことあり。此寒声(かんごえ)を使ふには毎夜銭(ぜに)四十八文を懐中(くわいちう)して出(い)で、咽喉(の)渇すれば風鈴(ふうりん)蕎麦を呼び、銭十二文にて湯を求め之を潤し、又大声を発し、渇すれば更に湯を求む、斯くすること概(おほむ)ね毎夜三回に及ぶを例(れい)とせり。されば後(のち)には、越路此蕎麦屋と心易くなり、蕎麦屋は越路を毎夜(まいよ)の常得意(じようとくい)となせりといふ。

斯(か)く越路は、江戸に於て辛酸を嘗めし効(かひ)ありて、一年ばかりが間(あいだ)には、其芸更に著しく上達し、後に彼れが大阪に帰り、文楽に入(い)るに当りて、此非常なる修業(しゆげう)は、彼れが出世に一大便宜(べんぎ)を与へたり。

越路後(のち)一家(か)を成(な)し、此事を語る毎に門弟等の舌を巻いて彼れの艱苦を歎賞するや曰く、されど之(これ)を我師(わがし)春太夫の修業(しゆげふ)時代に比すれば、其辛酸素(もと)より同日の談にあらずとて、春太夫が浄瑠璃の修業(しゆげう)に大阪に来り、風呂屋の三助となりて、其余暇を以て修業(しゆげう)の功を積み、一代の巨匠となりしことを語り、師の忍耐力は自分よりも更に幾層(いくそう)強かりしか知らずとて歎贊(たんさん)せりといふ。いかに昔(むか)しの芸人の修業(しゆげう)の劇(はげ)しかりしかを知るべし。摂津大掾(せつつだいぜう)が今(いま)六十八歳にて日々(ひゞ)床(ゆか)に登り、少しも疲労の体(てい)の見えざる、吉田玉造が七十四歳の高齢を保ちながら、朝八時より日々(ひゞ)勾欄(こうらん)に出(い)でゝ、一座を指揮して毫(ごう)も怠色(たいしよく)なき、必竟若き時の鍛練の功に依らずんばあらず。歌舞伎俳優(やくしや)にても、団菊(だんきく)を失ひたる後に、彼等に継(つ)ぐべき名優の現はれざる如く、声曲界(せいきよくかい)にても是等諸名人の世を去るの時は、最早芸術滅亡の時なり。蓋(けだ)し明治の人間は、此厳格といふよりも寧(むし)ろ峻酷(しゆんこく)なる稽古に耐ふべきもの一人(にん)もなければなり。

斯(かく)の如く越路は一方(ひとかた)ならぬ吉兵衛の恩を担ひて江戸に在(あ)りしが、此師とも父とも頼むべき吉兵衛は、江戸へ来(きた)りしより三年目なる文久二年の七月(ぐわつ)に、仮初(かりそめ)の病(やまひ)より遂に帰らぬ人の数(かづ)に入(い)りぬ。越路は闇夜(あんや)に燈火(ともしび)を失ひしが如く、愁傷落胆一時(じ)は為(な)すべき所を知らざりしも、斯(かく)てあるべきにあらざれば、心を励まし同門の者等と計らひ、野辺の送りを済し、其遺骸は先師(吉兵衛には実父)初代竹本越路太夫の墳墓の傍(かたはら)に葬りたり。今も深川の雲光院には、初代越路と三代目吉兵衛が墓の相並びて立てるを見る。

越路はこゝに杖とも柱とも頼みたる師匠吉兵衛を失ひたれば、其後(そのご)は一行中なる野澤勝鳳の三味線にて暫時江戸に止(とゞま)りぬ。是より先(さ)き(吉兵衛が存生(ぞんぜう)中)越路は住太夫と改名し、吉兵衛が歿したる時は現に住太夫を名乗りゐたり。これも初代越路に縁故ある名にて、初代越路は江戸へ来(きた)り、住太夫の名を襲(つが)んとするの志(こゝろ)あり、軈(やが)て改名せしに、当時故(ゆへ)ありて此住太夫の名は新場(しんば)の泉屋といふが預りをりて、越路が改名すると聞き故障を持込しに依り、越路は改名し得ず、遺憾の事に思ひをるうち、嘉永元年に病歿したれば、いはば先師の執心(しふしん)の懸りし名なり。吉兵衛が万延元年に江戸へ来(きた)り、初代越路の十三回忌を営みし時には、住太夫の名を預りをる泉屋も其子に代(だい)が変り、且先(さ)きに泉屋より故障を入(い)れたる理由は、住太夫の如き名に対し、初代越路は老人にて余り優れたる芸にもあらざればとて、寧(むし)ろ初代越路に与ふるを惜みたるにあり。然るに二代目越路は芸も勝れ、年も若(わか)し近来(きんらい)の人気(にんき)ものにて、前途多望の太夫なれば、彼れなれば住太夫の名を此方(こちら)から遣(や)りたしと、泉屋よりの申出(もうしいで)なりしかば、吉兵衛は大いに悦び、亡父が念(ねん)に懸けし名なれば、之(これ)を今の越路に襲(つ)がしむるは追善の為(た)めなりといふ意にて、遂に越路は一時(じ)住太夫と改名したるなり。然れども其翌年(文久三年)大阪にて田喜太夫が住太夫と改名し、こゝに東西(とうざい)住太夫二人(にん)を生じたれば、越路は江戸に在る間(あいだ)住太夫を名乗りしも同年六月大阪に帰ると同時に、元の越路太夫に復したれば、住太夫の名を襲き[ぎ]しは僅に一年の間(あいだ)なりき。

其七 春太夫の訓誡

越路は素より忍耐力掻く、且つ勉張の人なりしとはいへ、是迄少しの怠慢もなく、一心不乱に芸道を励みしは、師匠吉兵衛の誘導宜しきに依ればなり。然るに其師匠が、一朝にして黄泉の客となり、彼れを棄去りしは、宛然大樹の蔭に憩へる者が、俄に其寄る所を失ひて迷へるに似たり。日々諸所の寄席を打ち廻るものの、吉兵衛亡なりては叱る人もなき代りに、又褒めてくれる人もなく、一向に張合抜けがして面白からざれば、文久三年の六月に、其太夫・勝鳳等と共に、一先づ大阪へ帰ることとなりぬ。先きに越路が大阪を出しよりここに四年振にして、彼れは此時二十八歳なり。帰りて見れば、師の春太夫に依るより外なし。されど春太夫は当時文楽座と分離しゐたりしかば、同年の八月、京都寺町和泉式部境内の芝居に出勤したるが、一座は「竹田操人形」といふにて、名代は竹島七五三助・笠谷新太夫、座頭は竹本山城掾なり。狂言は『五天竺』の大序より四段目までと、『岸姫松』に『天網島』、『八百屋献立』に『嫗山姥』の各一段ものなりしが、此時春太夫は『岸姫』の「飯原屋敷」を語り、越路は番附には江戸下りと載せて、ドンジリに『嫗山姥』の「御殿の段」を語りぬ。江戸にては、吉兵衛の三味線にて人気を一身に集めたる真打も、大阪の一座に加つて見れば、僅に追出しとは情なき次第なり。されども今迄の越路は、いはば緞帳の座頭なれど、此一座は浄瑠璃の大歌舞伎なれば、其地位に高下のあるは素より已むを得ざることなり。

其九月には大阪堀江の芝居へ、同じ一座にて出勤したりしが、出し物は『忠臣蔵』と『天網島』『奴請状』とにて、春太夫は「山科」を語り、越路は「旅路の嫁入」の掛合にシテを勤め、豊竹生駒太夫の「紙治内」に其口を語りしも、絶妙の三味線はなし、語り物はわるし、声が美いぐらゐにては一向に反応を与へざるより、甚だ面白からず、再び江戸に下り、牛後に浸垂れ生涯を終らんよりは、寧ろ鶏口にならんと不平を洩し、竊に逃仕度をなしゐたり。此時の越路の心情は、頗る怏々たるものなり。自分を実子の如く愛してくれし吉兵衛に離れ、世間一通りの師弟の間に交つてやつて見ると、吉兵衛とは違ひ自分に対する処置が、何れも冷いやうに思はれたり。殊に自分は今新たに同一座に加りしものとて、気の僻みか、兎角自分一人が継子扱ひさるるの思ひあり。越路は大いに失望し、聊か自棄気味にてゐることを、春太夫は早くも洩聞き、若き人の斯く思ふはさることながら、今ここで短気を起し、江戸へ行くといふは、成程潔き行為かは知らねど、決して越路が将来の為にあらずと、一日越路を傍近く招きて言ふに、何人にても少しく芸の上達する時は、兎角慢心が勝ち、なにこんな詰らぬ役、と直ぐ不平をいふは珍らしからざることなれど、茲が即ち辛抱のしどころにて、此辛い術ない、面白からざる瀬戸を、越ゆるにあらざれば、真人間とはなれず、芸道に於て慢心ほど恐るべきものあらず、素より難事には相違なけれど、真に芸道を研かんとする熱心あれば、常に自分の芸は未熟なものとして、生涯稽古を怠たるべからず、縦令自分より目下の人にても、節詞の中には各々長所あり、一句一節には随分名人上手を凌ぐべきほどの妙所もあるものなれば、斯様なる所にては他の長を採り、床に上りても役不足なる時は、何人にても遂に怠惰(なまけ)がちになり、見台を疎略にするは人情なれども、苟も芸を以て身を立てんとするものは、斯様のことぐらゐにて、不平不満足を唱へてはならず、如何なる場合にも満身の力を込め、決して席次の如きは念頭に懸けずして、唯々芸道の修業第一と心掛けねばならず、偶然(たまさか)江戸より来り、一向に香しき待遇も受けぬより、好い心持はせず、或は再び江戸へ行きたいなどの考へも起るや知れず、其れもさらさら無理とは思はざれど、爰が人間の大切な場合、芸人でいへば、名人上手となるか、平々凡々で一生を終るかの分解道なれば、斯る考への浮びしなれば、能く能く思案を仕直して、暫く我慢して大阪に止るべし、浄瑠璃ばかりは江戸にては修業は出来ず、大阪に限ることなればと、懇々の説諭に、越路は師の厚き情と其詞の一々道理に適ふを知り、今更自分がまた未熟なる芸道を有ちながら、非望の野心を抱き、師にまで心配かけしかと後悔し、感涙に咽びて、師の好意を深くも謝し、江戸へ赴くなどのことは全く断念し、是より大阪に留まり、熱心に芸道を研かんの志を立てぬ。若し此時越路にして大阪を去らんか、素より其の美音の天分を発揮するには妨げずと雖ども、其前途は知るべきもののみ、今日の光栄ある彼れが地位は、実に此春太夫が一言の訓誡与つて力あり。

今にても摂津大掾が、自分には大恩ある師匠二人あり、其一人は親しく芸道を仕込んで貰ひし三代目野澤吉兵衛にて、他の一人は竹本春太夫なり。此二人の師匠の教訓と指導とによりて、今日あればとて二人の肖像を画かせ、一室に安置して、毎朝文楽座に出勤する前には、必ず二師を拝して出掛けるといふ。越路を産みしものは父母、其美音を授けたるは造物主、彼れを声曲界の大家に仕立上げたるは、吉兵衛・春太夫二人なることはいふまでもなし。

其八 出世の端緒

京都と堀江の二興行にて、地位の低きより稍不平を起し、寧ろ東京へ再び下らんかと思ひたる越路も、師匠春太夫が情ある詞に全く思ひ止りて、其後は大阪に腰を下し、芸道修業の臍を固めしが、文久三年の十月より翌元治元年の九月まで、凡そ一ヶ年間は春太夫一座に加りて、長崎より九州地方諸所を打廻り、大阪に帰りたり。

大阪に帰りて、其十月には北新地の芝居へ、同十一月は堺南の芝居へ出勤したり。北新地にては『妹背山』『花上野誉の石碑』『冥途の飛脚』等にて、越路は『妹背山』の道行にシテと「御殿」の口とを語りしが、「竹に雀」は其時師の春太夫語りぬ。堺にては『先代萩』『布引瀧』『恋娘昔八丈』『兜軍記』等にて、此時は「琴責」の掛合に、山城掾の岩永、越路の阿古屋、春太夫の重忠といふ役割にて三味線は四代目の吉兵衛、三曲は野澤八重八相勤めたりき。然るに元治も僅に一年にして、翌年は慶応と改元せらる。其正月には、越路等中以下の太夫にて座を組み、天満天神新門前の小家にて、素浄瑠璃を興行せり。同年三月には博労町稲荷(難波神社)境内にある植村文楽軒持の東の小家に、ヤハリ師に随ひて出勤せり。前に記したる通り、是迄春太夫と文楽とは、分離しゐたりしを以て、京都・堀江・九州等、諸所を興行し廻りしのみなるが、爰に至りて又文楽座に入ることとなりぬ。これ越路が大阪文楽座に出勤せし初めなり。

文楽には当時浄瑠璃の粋を集め、太夫は素より、三味線も、人形も、其頃の名人上手は、殆ど此一座に網羅されゐたり。今其時の顔触れを見るに、竹本染太夫が櫓下にて、豊竹湊太夫・竹本実太夫・春太夫・咲太夫、なほ地位はやや低きも、其頃の人気ものたる筑前太夫もあり。三味線は有名なる豊澤団平を筆頭として、鶴澤伝吉・野澤吉兵衛・豊澤濱右衛門・鶴澤豊造、人形は吉田才治、今の吉田玉造・吉田松江・吉田喜十郎等の顔揃ひなりき。さて狂言は前が『忠臣蔵』の通し、切が『新版歌祭文』にて、番附面に載りたる重なる役割を列挙すれば、咲太夫の「桃井屋敷」に越路は其口を勤め、湊太夫の「扇ヶ谷」、染太夫の「山科」と春太夫の「野崎村」にて、「一力」の掛合には湊太夫の由良之助、染太夫の平右衛門、春太夫のおかる、「道行」は筑前太夫のシテに、越路・和・常太夫のワキにて、越路の役は是迄二三の興行よりも更に一層悪るかりき・されど吉兵衛の仕込に、天性の美音は既に先輩の認むる所となりをれり。唯役の軽きと新顔なれば、未だ世間一般の注意を惹くには至らざりしが、爰に越路に取りては僥倖ともいふべきは、咲太夫は一日勤めしのみにて病気退(びようきひき)をなしたれば、越路は二日目より楽に至るまで「松切」の前より引続きて、咲太夫の役場を勤め、又筑前太夫も欠席したるより、道行のシテに廻り、殊に師匠春太夫が中頃三日程欠席したるを、其代りに越路は野崎村を勤め、何れも相応に語り、敢て先輩の役を傷つけざりしかば、新顔の太夫なかなかの好評なりき。これぞ越路が出世の端緒にて、同年五月の次興行一座の顔触は、ほぼ前の通りなりしが、狂言は前が『彦山権現』九つ目迄、中が『楠昔噺』、切が『粂仙人』にて、番附面は咲太夫の「一味斎屋敷」、春太夫の「小栗栖」、実太夫の「山口八幡」と「杉坂墓所」、染太夫の「六介住家」、筑前太夫の「碪拍子」、湊太夫の「徳太夫内」等にて、越路は唯「杉坂」の口一役なりしに、初日前に至りて、春太夫俄の病気にて出勤なり難きより、急に役替を為し、春太夫の役は湊太夫が勤むることとなれり。然るに此時『彦山』六ッ目「須磨浦」は竹本津賀太夫の役となりをりし所、津賀太夫も亦病気なりしかば、長枝太夫之に代り、稽古に取掛りしに、人形使吉田才治より故障を入れしより、長枝は立腹して休場に及びければ、誰にしようと詮議の末、其札は越路に落ち、越路は初日より長枝の役を勤め、人形の苦情も消散したるは、越路が技倆の勝れたる故にて、なほ越路は、長枝の役『彦山』九つ目の切をも語りたるが、是又好評にて大いに面目を施しぬ。

抑も此の他人の替役をすることは、歌舞伎にても其通りなるが、地位の低きものがすることなれば、之に当りたる者は頗る名誉とする所なり。初心の内は上の役の替りをなし、首尾よく勤め果せるを以て試験及第となし、是に依りて昇進の道を開くこと屡々其例あり。されば後進の者は、常に此先輩の代役を狙ひをることなるが、さて他人の代りは何時来るとも計られず、来る時は俄の事にて、素より稽古するの遑もなければ、之を引受くるには予め多くの語り物を諳んじ、何時大役の我頭上に降りかかるも差支なき準備をなさざるを得ざれども、是れ一通りの心掛けにては叶ふべくもあらず。偶々宝の山に入りながら、手を空うして好機を逸することも往々あり。越路は最初江戸にて寄席に出で、毎夜語り物の替る為に、非常の苦心をなしたることは前にも記したるほどなれば、此経験にて彼れは多くの段物を覚えたりしかば、他人の代りといふ時は、何時も差支なく引受けぬ。

当時春太夫の浄瑠璃は、今日の大掾の如く、歌舞伎ならば舞台が大きいとでもいふべき、いかにも其語り口は幅が広くて、大概の者にては之を勤めること出来ず、よし勤めたればとて却て自家の拙劣を示す訳なれば、大概の者は之を引受け得ず。越路とても当時はまだ成熟の域に達せざる時なれば、素より成効を見るべき筈はなけれ、ども、兎に角に春太夫に代り、甚しき失態を見せずして、観客に多くの不満足を与へざりしは、何人も感服するところなりきと、当時之を目撃せし者の語るところなり。されば春太夫以外にては、左のみ骨の折れる様子もなく、時としては先輩を圧倒することあり。未だ幾許ならずして越路の評判高く、師匠は素より文楽座にても、又なき青年と大切がり、自然と待遇も以前とは変り来るより、越路も大いに乗地になり、ここに至りて春太夫が詞の徒ならざるを悟り、益々芸道を励みたり。

其九 維新の変革

爾来越路は引続き師匠春太夫に随ひ、稲荷文楽座(東芝居)に出勤しゐたりしが、慶応二三年も過ぎて維新の変革に遭遇し、戊辰の年明治と改元せられぬ。此間徳川慶喜の大阪城に拠る在り、伏見・鳥羽の戦争あり。錦旗東に向ひ 天皇御親征の思召にて、蹕を大阪に停め給ふなど、兎角世の中物騒がしく安き心もなかりしが、江戸に於ては猶これよりも甚しきものあり。薩摩屋敷の焼討、上野の戦争、脱兵の追撃など、人心恟々なるにも拘らず、歌舞伎芝居は不景気ながら興行を打続けたる如く、大阪も京師・江戸の要衝に当り、頗る騒々しかりしにも拘らず、道頓堀は更なり、文楽芝居の人形浄瑠璃も不景気ながら打続けたるは、誠に別世界といふべし。即ち慶応三年は、春太夫等の一座は稲荷に四回、京都四条北座に一回を興行し、明治元年には、上半期に四回の興行をなしたるが、七月の興行を終り、越路は春太夫を離れ、鳴門太夫・筑後太夫・春栄太夫・越戸太夫、三味線に龍七・吉作・仙七などを以て一座を組織し、越路の座頭にて、十月上旬大阪を発して、長崎及び九州地方に旅稼ぎを為せり。此時越路が生涯の失敗として今に談柄となれるは、当時は今日の如き汽車もなし、汽船の設備もなく、山陽・九州二鉄道の聯絡などは、夢にだも見ざる時なれば、九州に下るには陸路もしくは和船に依るより外なし。

然るに汽船(其頃は蒸気といへり)は漸く此頃より開始せられ、未だ営業の会社とてはなかりしも、各藩主所有の汽船に乗る便りはありて、越路等一行は、幸ひに鍋島家持の汽船に便乗することを得て、十月七八日頃、大阪川口を解纜したるが、此汽船は既に老朽しをりて、機関の運転自由ならず、川口を発してより下の関に着するまで、実に十一日間の長きに亙り、一行は勿論其他同乗したるもの凡そ四十名ばかりありしが、多くは長崎へ上るもののみなりしが、元来蒸気は早きと聞き、恐る恐る乗りたるに、和船よりも、陸路よりも、長くかかりたるに皆々呆れ、斯くては玄海灘を無事に経過すべきや覚束なく、よし経過し得るとするも、長崎まで至るにはなほ十数日を要すべしと、上陸を主張するもの多く、他の客も皆々同意なれば、越路一行も已むを得ず下の関にて汽船より上りたるが、さて携へたる衣装道具は如何すべき。他の人々の大荷物を携へたるは、荷物のみを汽船にて送り、身体ばかり上陸したれども、越路等は今迄の経験に依り、若し汽船が又々延着し、一行が長崎へ到着するも、衣類道具は未だ着せぬなどのことありては不都合なりとて、荷物も共に陸上げし、別に早船にて和船の便に荷物を托したり。然るに此興行たるや一切先賄ひなれば、既に長崎までの汽船賃は払ひたるも、中途勝手に上陸することなれば、下の関より長崎までの旅費は自便たらざるを得ず。大阪を出発の砌り、銘々の給金は、恰も此時初めて発行せられたる大阪官札にて受取り、越路が之を預りをれば、兎も角之にて便じ行かんと、一行協議の上、下の関鍋町の小松屋といふ、さし宿へ投じたるが、金札の通用は全国一般に未だ信用なく、下の関にては之を受取らざるより、荷物を出すにも差支を生じ、一行の当惑は譬へんに物なかりしも、幸ひ小松屋は興行主の知れる間柄なりしかば、此家にて旅費を借り、下の関を出発して七日目に、目的地なる長崎へ着きたるところ、早船で送りたる衣装道具の荷物は、なかなか到着せず、下の関へ問合せしに、確に荷物は送り出したりとのことに、如何せしやらんと案じ煩ひゐたるも、少しも消息なく、此間一行の者は見台・三味線・衣装などの到着せぬ為、興行することも出来ず、手を空しうして旅宿にゐると、同地の人などは竊に一行の挙動を怪しみぬ。そは長崎の例として、凡そ芸人が入込む時は、丸山遊廓の貸席に宿を当てる習ひにて、越路夫婦(此時妻女たかも同行)をはじめ、一行の者は大寿楼に宿りし所、大阪下りの越路太夫といふ触込みなるに拘らず、興行もなさず、一行の者等が時時寄合ては、何かヒソヒソ話しをるを、荷物の不着、小遣銭の不足など、互ひに旅中の困難を訴へをるとは知らず、若しも詐欺師などの越路の名を編りて、曲事をなす密談にはあらずやなど、宿の主人はじめ疑ひはじめ、幸ひ大阪より当時、野澤勝鳳なる三味線引の来りをれば、彼れをして見せしめ、偽者ならば化の皮を引むいてくれんと、勝鳳を呼び来りて、大阪に越路太夫なるものありやと尋ねしに、勝鳳は越路とは吉兵衛に伴はれ、江戸修業以来の知友なれば、訝りながらあるともあるとも、越路は当時若手の錚々たるものにて、大阪にても評判高しといひしにぞ、然らば其越路か見て賜はれと、越路等には知らしめず、勝鳳をして物蔭より透見せしめしに、偽もなき越路太夫なれば、是は又如何なる次第かと驚き、且呆れ、名乗り合ひて久闊を叙し、越路より難船の事、荷物延着の事など物語り、漸くにして同地人の疑を解きたることあり。若し勝鳳が此時長崎に在らざりしならば、越路等は猶も難儀に逢ふくかりしとて、いたく悦びたるが、荷物は遂に年内着せず、明れば明治二年正月二十日頃、漸くにして到着し、此間二ヶ月以上の滞在に下の関にて借りたる金も早疾くに遣ひ果し、借りるにも知人なく、売る着替等も荷物の中にあるといふ始末にて、一行の困難一方ならず、終には皆の者が床屋へ行くことも出来ぬやうになりたれば、越路の妻女たかは、急に男の髪結ふこと、髯剃ることなどを覚へて、一行の者の髪髯の総役までをなしたりといふ。

荷物が到着したるより、二月上旬より同所八幡町の芝居にて、二十日間興行したるに、評判よく更に二十日間打ち、都合四十日間非常の大入にて、稍愁眉を開きし折しも、下の関より迎ひに来りたれば、同地へ引返し、新地の芝居にて十日、稲荷町にて十日、都合二十日打ち、豊前中津へ赴き十日、更に下の関へ引返して、新地にて又十日打ちしが、此時は余程越路に崇りしと見え、彼れの三味線に連れ来れる龍七は、中津にて重病に罹りしかば、長崎より勝鳳を呼び寄せて之に代らしめ、中津の興行を終り、一行は先きへ返し、越路夫婦残りて介抱しゐたるうち、龍七の母親が来りたれば、母に渡して帰途に就きしが、龍七は遂に中津にて身果りぬ。又野澤勝鳳が越路を二度までも救ひたるは奇といふべし。斯くて越路は其年の十月大阪に帰りぬ。旅稼ぎに出たることも屡々あれど、此行ほど難儀をし尽したることはなしとて、今に一つ話となせり。

其十 越路の昇進

九州にては越路種々の難儀に出会せしが、是も亦経験の一つなり。明治二年の十月に漸く大阪に帰り、其十一月より文楽座へ出勤したり。此時の外題は『出世太平記』と『苅萱桑門』にて越路は「高野山の段」を語りぬ。

是より先、越路の九州不在中に、文楽座にては櫓下の変動あり。即ち是迄櫓下の地位にありし六代目竹本染太夫は同年正月『妹背山』の二の切「鱶七上使」を勤め、同三月『八陣守護城』の時より病気にて出勤せず、遂に同年五月一日七十三歳にて歿せり。此染太夫は曾根崎新地(きたのしんち)の貸席金熊の主人にて、浄瑠璃は等時必ずしも第一流の語り人ならざりしも、斯界の勢力を有し、越前大掾といひし五代目染太夫の後継となり、慶応元年正月文楽座の櫓下に据りし人なり。又当時の鶴澤叶は此染太夫の子なりしかば、大いに引立てて自分の三味線を弾かしめ、たり。然るに今染太夫歿せしかば、文楽座にては其順序より、又其実力・人気より、豊竹湊太夫を染太夫に代らしむることとなりぬ。(此湊太夫は元竹本音羽太夫といひ、竹本土佐太夫の門人なりしも、後河堀口(こぼれぐち)の長門太夫門弟となれり)

明治三年の正月興行は、文楽の外題『菅原伝授手習鑑』の通しにて、越路は二の切「道明寺」の中と別に「配所の段」を語れり。此「配所の段」といふは、丸本になき所なれども、当時文楽の主人が新作して「時平館」 と「天拝山」との間へ差挟み、初めて越路をして語らしめぬ。此文楽の主人といふは、楽翁と称し、植村家四代目の主人にて、浄瑠璃も一寸語りし人なるが、多少文才を有し、語ることよりも寧ろ浄瑠璃を作る方が得意にて、段物なれど数編の新作をなし、なほ『凱旋源氏(かちどきげんじ)の白旗』といふ丸本の作さへあり。勿論版行にはならず、其草稿は今も植村家に伝はれりといふ。

楽翁はひとり文才あるのみならず、座員統御の術にも老け、人を便ふこと頗る巧みなりしかば、内外に人望あり、今日文楽の繁昌を続けをるは、此人の余力といふも過言にあらじ。楽翁の事蹟に就ては、他日別に記すべき機会あるべし。越路は此楽翁に、将来有望の人として愛せられ、大いに厚遇を受けたり。

同年の三月興行には『義経千本桜』の通しにて、其時番附面の重なる役割は、実責太夫の「嵯峨の庵」、湊太夫の「渡海屋」、春太夫の「釣瓶すしや」、咲太夫の「川連館」にて、「川連」の中を竹本中太夫、其次を越路が勤むる筈なりし所、咲太夫俄の病気にて出勤せざれば(此時咲太夫歿す)、越路は前より引続き、咲太夫に代りて「川連館」を勤めたり。此場は当時越路の身上よりいへば、可なり重き役なれば、自分にも心配し、師匠なども如何と危ぶみし所、案外の上出来にて、をさをさ咲太夫にも劣らずとの好評を博し、是れが出世の縁となり、遂に同年の九月興行『木下蔭狭間合戦』の「奥御殿」を勤めし以来、越路は切語りとなれり。

同四年正月には『信仰記』に「地蔵堂」のシテと「爪先鼠」を勤め、三月には『玉藻前』の「神泉苑」、八月には『伊賀越』「円覚寺の切」と『兜軍記』に「琴責」の重忠、九月は『鬼一』に「楊弓の段」、「詮議」の掛合に能登守、十月は『彦山』の「一味斎屋敷」の切、『嫗山姥』に「山姥」を勤め、越路は隆々其地位を挙げ、名声の揚るばかりなりき。

其十一 文楽の松島移転

ここに文楽座の改革に就て一言すべきことあり。そは文楽が是迄興行を打続けゐたりし、博労町稲荷亥杜内より、大阪の西端なる松島へ移転したる事なり。そもそも文楽座は前にも述べたる如く、植村文楽家代々の経営したるところにして、植村の先祖はもと阿波の産にして、ヤハリ彼地にても芝居師なりしものなるが、今より百四五十年前、大阪へ来りて人形浄瑠璃の芝居興行を始めたるものなりといふ。其頃は人形浄瑠璃も、享保・寛保の盛時は過ぎて、稍衰微の運に向ひたりといへども、なほ道頓堀には筑後・若太夫の二座西と東に櫓を揚げ、其他竹田芝居にても、人形浄瑠璃の絶えず興行せられし時なれば、文楽芝居が俄に流行する筈もなけれど、一方に歌舞伎の全盛を極むると同時に浄瑠璃は漸次廃れ、遂に道頓堀に其根拠を有することすら覚束なくなりしかば、文楽芝居は其機運に乗じて段々繁昌したり。最初は北堀江市の側西側芝居にて興行す。是寛政年間のことなり。後稲荷社内に小家を建て、茲に久しく興行をなしをりし所、天保十三年水野越前守の改革は、大阪へも波及して、宮芝居の禁制となり、文楽座も稲荷社内に興行をなすこと能はざれば、一時清水町の濱(西横堀御池橋東詰辺りより南方)に小家を設け、僅に形ばかりの興行をなせしが、其禁も軈て弛み、又旧の稲荷社内へ復し、文楽は同所東の小家に根拠を占めて、此時迄繁昌を続けをりしが、是より先慶応年間、幕府の命によりて、大阪市内諸所に散在せる小部の遊廓を取払ひ、松島に遊廓を設け、中央の町を仲の町と名づけ、諸事吉原遊廓に倣ひたるが、政治上には維新の大変革あり、幕府は倒れ、王政復古となり、明治二三年に至るも寂寞たるものなりしかば、大阪府にては、其土地の繁昌を増さんが為に、道頓堀の芝居師三栄と文楽とを呼出し、其小屋を松島に移転すべき勧誘あり、三栄・文楽共に其命を奉じて、彼地に芝居小屋を建築し、三栄は歌舞伎、文楽は人形浄瑠璃の興行をなしたるが、歌舞伎は流行(はや)らずして、三栄の芝居は軈て退転せしも、文楽のみは同地に根拠を固めて、爾来数年間繁昌せり。即ち文楽が大阪府の命に依り、松島に小屋を建築したるは、明治四年の事にして、其多工事悉く落成したれば、同五年の正月開業式を奉行せり。(今の松島八千代座は其時の文楽座なり)

此時移転に就ては、文楽も小屋を建て、又芸人等もここに出勤すべき旨を諭示せられ、竹本春太夫・吉田玉造などは、之に尽力したるの廉を以て自然と勢力あり。且其芸に於ても、春太夫といひ、玉造といひ、当時其右に出るものなく、且是迄文楽の櫓下たりし豊竹湊太夫は既に老人なりしかば、松島移転を機として退隠し、遂に櫓下の地位を春太夫に譲ると同時に、吉田玉造は人形遣を以て是又櫓下に名を列することとなれり。

豊竹湊太夫は明治四年正月『信仰記』「冷光院庵室の段」を語り、同三月に『玉藻前』の「御殿」より「梅壷」の切までを勤め、同八月『伊賀越』の「沼津」を、九月『鬼一』は番附だけにて休み、同十一月『彦山』は病気ながら勤めて退隠し、其後は唯門弟の教授をのみなし、明治十年七十八歳にて歿す。

松島文楽初興行の外題は、『絵本大功記』の通しと御祝儀に『三番叟』を出し、春太夫の「尼ケ崎」、越路は「大徳寺焼香」を勤め、『三番叟』はシテ越路、ワキむら太夫、ツレ三根太夫等にて、三味線は豊津団平・新左衛門・源之助なりき。。此時非常の大入にて、正月十三日より同三月八日まで五十三日間打続け、当り振舞をなしたり。今日にては却て珍らしからざるも、此頃は維新後間もなく、凡て興行物の振はざる時なれば、五十余日の興行は稀有の人気なることを証したるなり。次興行は、三月二十四日より五月二十日まで、是も大入四十六日間打続けぬ。此時の外題は『大江山』と『二十四孝』にて、春太夫の「勘助住家」に越路の「謙信館」なりき。

此時春太夫六十五歳にして、越路は実に三十七なり。先輩としては、染太夫・咲太夫・湊太夫等は、或は歿し或は退き、今は師と仰ぐ春太夫に実太夫あるのみ。而して春太夫も既に老境に入り、其全盛を保ちをるも寧ろ越路といふ、人気ものの弟子を有するが故なり。実太夫に至りては、故長門太夫の甥に当れると、斯道の古実家として、又多少文才を有すると、故参なるとを以て、地位は悪からざるも、芸に於ては寧ろ第二流の人なりしかば、当時の人気は全く越路一人にありしなり。なほ一言すべきは、故長門太夫と相並び、近世の名人として今も其盛名を慕へる豊澤団平は、是迄湊太夫を弾きをりしが、湊太夫退隠したるを以て、松島興行以来春太夫を弾くこととなりぬ。

爾来文楽は数年間此松島に櫓を揚げて興行を続けしが、春太夫はなほ三月と五月の興行に出勤したる後、六月には越路等を連れ、播州姫路に赴き、阪本町の芝居にて、出し物は『太功記』、越路の「杉の森」に春太夫の「尼ヶ崎」、姫路当込の狂言なりき。是より春太夫は団平と共に九州へ赴き、越路は大阪に帰りて、七月には久方振に稲荷文楽に出勤して、『八犬博』の「芳流閣」を語り、九月より松島に出勤し『朝顔話』の「島田宿」を語りぬ。同年十一月は『出世太平記』『伊勢物語』『冥途の飛脚』にて越路は「新町の段」を語りしが、此月より従来の暦法を廃し、太陽暦を用ゆることとなり、十一月三日を以て明治六年の一月一日と改正せられしかば、此十一月興行も亦、一月興行と改まれり。此頃越路の勢ひは旭日の登るが如く、其語り物も以前とは異なりて、漸次重き役に進み、其一二は前にも挙げたるが、なほ同年四月には『先代萩』の「御殿」を語りぬ。八月には京都四条南座に出勤し、『中将姫』の「雪責」を勤めたり。

其十二 春太夫と文楽の衝突

明治六年の十一月十五日より、松島文楽にては『安達原』と『日蓮記』とを出したるが、此興行二十四日間にて打揚げ、冬休みとなりたれば、越路等は又長崎より九州地方稼ぎに赴きぬ。其時の一行は、氏戸太夫・三根太夫・組太夫・南部太夫・路太夫・越の太夫・宇佐太夫等にして、三味線は広助・友之助・大吉・龍糸・広四等なりしが、頭取は氏戸太夫なりき。是迄越路の三味線は豊澤新左衛門なりし所、此時より広助となれり。十二月二十一日乗船し、此前の如き失敗もなく、汽船にて九州へ赴き、長崎より熊本・福島、更に長崎に二の替りの興行を為し、久留米・山内、又福島にて打ち、佐賀より又久留米・前原・博多等を興行し廻り、何れも好評にて大入り、大当り、以前の失敗を回復せり。九州にあること殆ど一年、翌明治七年の十一月二十一日に事無く帰阪したるが、既に此時は文楽冬休みの季節なりしかば、十二月二日より又々神戸へ赴き、ここにても大入を取れり。然るに越路が九州行きの留守中のことなりき、春太夫及び団平と文楽座の仕打との間に、給金のことにて少しく紛紜を生じ、春太夫は自分の身上に就ては、寧ろ等閑に附するの意向を有したるも、何分にも多くの門弟を率うることとて、黙して止むべきにあらず、殊に若年の頃より辛酸を嘗め、同情深き人なりしかば、門弟の為に大いに仕打と談判に及びしも、其意見の遂に容れられざるより、春太夫は団平及び門弟一同と共に、袖を列ねて文楽を退きしにぞ、文楽にては大いに狼狽したるも、素より事の行掛り上、中途にして主張を曲ることも出来ず、双方感情の衝突にて物分れとなりぬ。依て春太夫は団平及び門弟其他情実を同じうせる人々と一座を組織し、竹内といふを銀方となし、大江橋北詰の寄席等にて人形浄瑠璃を興行し、堀江にても行ひ、大いに文楽座の向うを張りしかば、文楽は忽ち影響を蒙り、人気阻喪し、不座のみ打続き、文楽は之が為に恐慌を起し、何とか防戦の策を講ぜざるべからず。然るに越路は、当時最も流行児として随分外見も張らねばならぬ時節なれば、其以前より借金にて苦しみ、既に文楽にも少なからざる前借のありしを幸ひとして、文楽は是より先き人を九州に走せて、先づ越路を迎へしめたるが、越路は若し文楽に随ふ時は、何となく師匠に反抗するが如くに見え、さればとて師匠に随へば、前借の始末附かず、此所殆ど板挟みとなり、如何はせんと、姑くは其去就に迷ひしも、文楽より迫ること日に急にして進退極り、遂に春太夫一派より離れて、住太夫・梶太夫・組太夫・実太夫・重太夫・弥太夫等と共に文楽に入り、明治八年の一月十八日より、興行を始めたり。此時の外題は『菅原伝授手習鑑』の通しにて、越路の役は四段目の切「松王首実験」なりしが、仕合せと文楽は当込み、大入なりしかば、四十四日間打続けぬ。

春太夫門下にして越路一人、いはば其敵方なる文楽に投じたる訳なれば、果して物議を惹起し、越路こそは師に楯を衝くものなりなど、大袈裟に吹聴するものもありて、非難の声頻りと喧囂を極むれども、前陳の次第なれば如何ともする能はず、ままよと、其等の攻撃には顧みずして勤めをると、同門の者にて種々の難題を持掛けしかば大いに困り、当時春太夫の三味線を弾きゐる豊澤団平は、斯道の先輩にして勢力家なれば、団平の口を借りて此間の紛紜を調停せしめんとし、先づ越路の主張としては、もともと師匠に反抗の意にて文楽に投じたるにあらざる前の事情を打明け、よし又斯の如き事情なしとするも、自分が文楽に入るは、決して師に対し不名誉を買ふものにあらず、今日の形勢より、春太夫門下が独立して他に一旗幟を樹つるは寧ろ師の名誉なれば、自分はいかなる非難あるも、少しも身に疚しき所なければ、飽くまで文楽に止り勤むべければ、此意を宜しく伝へられよと、師弟間の仲裁を頼みしかば、団平は勿論のこと、春太夫とて此間の消息に通ぜざるものにあらざれば、沸騰する門下を慰撫し、漸くにして事なきを得たり。越路の如き最も平和の生涯を送りし人に取りては、此時の騒ぎは非常な大波瀾といふべし。而も是れ越路が当時最も売つ子たるを証明するものにして、今日より之を見る時は、春太夫も既に彼れには一歩を譲りしなり。長門太夫以後屈指の名人として知られたる春太夫既に老麟の嘆なくんばあらず。世間の人気は全く此時越路に移れるを見るべし。

是より春太夫は文楽と全く分離しゐたること殆ど二年に及びしが、明治十年の春に至り、雨者の間に中裁を試むるものあり、ここに再び和解なりて、再び文楽に入ることとなりしが、此時は既に春太夫の晩年にして其役の如きも番附面に上りたるのみ、一興行として満足に勤めたるはなかりき。即ち十年の三月興行に文楽にては『八陣』と『加賀見山』を据ゑ、番附も既に出来上りたる所へ、春太夫との和解なりて、俄の出勤なれば、急に春太夫の語り物として『阿波鳴門』三を加へたるが、春太夫は之を語ること数日にして病気となり、此興行を終らずして休業したり。思へばこれぞ春太夫が文楽に於ける名残なりけり。同五月の興行は『忠臣蔵』の通しにて、四ツ目の切と七ツ目の掛合に、由良之助を春太夫に振付けありし所、遂に出勤せず。四ツ目は弥太夫が代り、由良之助は実太夫が勤め、春太夫は其年の七月二十五日、遂に帰らぬ人の数に入りね。時に年七十歳なり。

当時春太夫の文楽に出勤したるは、実は越路等の斡旋与つて力あり、一旦文楽と物分れとなり、之と対峙せしも、寄る年波に昔の俤も失せて、兎角興行も捗々しからざるより、越路はじめ彼れをして晩年を安く送らしめんと、再び文楽に入れしも実は名ばかりにして、其勢力は素より越路にあり。故に此興行には、越路は斯道にて最も重き役と称せられをる九段目「山科」を勤むることとなれり。これ迄は此「山科の段」実は春太夫の語りものなりしを、此時より越路が役となり、春太夫は其四段目「判官切腹」を勤むる筈なりしも、前興行来病気にて出勤なり難きより、番附面は春太夫として四段目は弥太夫が代り、由良之助役は実太夫が代りて勤めしなり。越路が此時の口上は左の如し。

乍憚口上

春暖之節に御座候処、御区中御旦那様益々御機嫌能被遊御座恐悦至極に奉存候、随て当替り狂言之儀、仮名手本忠臣蔵大序より敵討まで興行仕候に付ては、右九段目役場師匠竹本春太夫相勤可申筈之処、何分未だ病後の儀に御座候故右役場私共相勤候様、師匠より申聞候に付き、誠に未熟之私共身に取り難有仕合に奉存候、しかれ共何分大役の儀に御座候故、達て辞退仕候へ共、芸道修業之事故一入勉強可致様申聞候に付、不顧憚りをも押て相勤め申候へ共、不調法之私共誠に猿の人まね御笑ひ草と思召され、御贔負の御余光を以て首尾よく相勤申度、御引立之思召を以て何卒御聞済之程、偏に奉希上候以上

竹本越路太夫

これ実に或意味の家督相続といふべし。越路が漸く其全盛期に入るを見るべし。是と同時に春太夫は、五月興行限り櫓下の地位を辞せり。当時の人気より推す時は、越路の上に出るもの殆ど此座になく、衆望もやや彼れに傾き、越路直ちに春太夫の後の櫓下に擬せられたりしも、太夫の地位は左程に高からず、相撲でいへば未だ三役に入らざれば、越路は自重して之に就かず、芸はやや次なりしも、彼の長門太夫の甥にして、出身の古きと斯道の古実家として人望ある竹本実太夫を推して、先づ櫓下の地位に据うことに同意せり。

さて爰に越路の三味線に就て一言せざるべからず。最初に於ては竹澤龍造の弟子の龍之助に就て学び、稍上達するに至りて三代目鶴澤清七の門に遊び、清七の歿後更に三代目野澤吉兵衛を師とし、芸人仲間に加はりしこと既に詳述したる通りなり。吉兵衛残後は、同門なる野澤勝鳳之を弾き、文久三年九月大阪に帰り、春太夫一座に加はり、京都の興行に随ひし時は、春太夫の三味線四代目の吉兵衛が弾いてくれ、其後越路の三味線としては野澤安次郎・豊澤新左衛門、明治七年九州に赴きし時より豊澤広助が越路を弾きたりしが、此時に至り、長門太夫、以来、代々の座頭を弾き、自ら立三味線の名ありし豊澤団平は、長門太夫の後豊竹湊太夫・春太夫と三人の夫(をとこ)を持ちたりしも、不幸にして何れも団平を残して、黄泉の客と先立ちしかば、此未亡人は更に年若にして人気を一身に背負へる越路太夫と手を握るに至りぬ。明治十年の五月興行『忠臣蔵』の時は春太夫の役場を動むるを以て、一旦は弥太夫に嫁せしも、其次興行より越路の配偶となりぬ。是より数年間、越路と相提携したるにぞ、玉造の人形と合せて、世之を文楽の三絶と称したり。

其十三 太夫としての越路の地位

摂津大掾が、越路の名を以て初めて文楽座に出勤せしは、慶応元年の三月興行よりにして、爾来十三年の経歴は回を重ねて述べたる所にして、其人気は早く既に其一身に集りたれども、太夫としては逐時如何なる地位を占め来りしかといふに、元治元年の『三都太夫三味線人形競鑑』には、未だ其名現はれず、慶応三年の番附には、

東 西

大関 竹本染太夫 大関 豊竹湊太夫

関脇 竹本春太夫 関脇 豊竹若太夫

小結 竹本越太夫 小結 四代目 竹本弥太夫

前頭 竹本長尾太夫 前頭 竹本越太夫

同 竹本津賀太夫 同 竹本組太夫

同 竹本梶太夫 同 豊竹生駒太夫

同 豊竹駒太夫 同 竹本大住太夫

同 竹本田組太夫 同 竹本氏太夫

同 竹本長枝太夫 同 竹本久太夫

同 竹本越前太夫 同 竹本巴勢太夫

右の如くありて、山城掾の勧進元に、咲太夫・対馬太夫の張出しなり。越路は此時漸く東二段目の末に張出されたるが、彼れより先輩にして後に長登太夫と改名し、越路の前に文楽の櫓下になりたる竹本実太夫は、西二段目の2三枚目にありて、今の弥太夫其当時は長子太夫といひしが、西二段目の八枚目にありて、越路と伯仲の間に在りたれば、越路は僅に二段目の七八枚目なるべし。然れども七八枚目に入れては他に苦情もあり、左ればとて一番尻に置くは、芸の上より気の毒なりといふ点にて、彼れだけを別に置きしものと思はる。以て越路が当時の地位を知るに足るべし。明治二年にてもなほ其地位は進まず、ヤハリ西の二段目の張出しに、相生太夫(後の綾瀬太夫)と並び、同四年にも同じ地位にて動かず、同六年に至りて幕の内に進みしが、ヤハリ極りし地位はなくて、西の重太夫と相対して東の別席に置かれたり。即ち此時は湊太夫の後見に、越太夫・長尾太夫・岡太夫等の勧進元、而して幕内の順序は実に左の如くなりき。

東 西

大関 山城掾事 竹本山四郎 大関 竹本春太夫

関脇 竹本染太夫 関脇 豊竹駒太夫

小結 豊竹古靱太夫 小結 竹本久太夫

前頭 竹本田組太夫 前頭 竹本実太夫

同 竹本中太夫 同 竹本濱太夫

同 竹本津島太夫 同 竹本住太夫

同 竹本浪太夫 同 竹本多満太夫

同 竹本勢見太夫 同 竹本文字太夫

同 竹本弥太夫 同 竹本梶太夫

同 竹本島太夫 同 竹本鳴門太夫

同 竹本若太夫 同 竹本津太夫

同 豊竹呂太夫 同 竹本綾瀬太夫

---------------------- ----------------------

竹本越路太夫 竹本重太夫

此時は越路は先づ前頭三枚目の津島太夫・住太夫などの次なるべしといふ。而して何時も越路が別席に置かれたるは、彼れは其初め江戸にて修業し、大阪にては帰り新参なれば、越路よりも古参のものあまたあるも、其芸の発達の早き人気のある点にては、越路に及ばざるもの皆然り。されば越路を彼等の上に持て行ければ、唯新故の順序より反対する者出来て、事頗る面倒なり。さればとて他の者の甘んずべき地位に置くは、芸の上より至当ならず。依て越路は何時も別看板として掲げられたるものの如し。されども彼れの勢力に至りては、最早敵するもの殆どなし。それと同時に古老は段々跡を絶ち、実に越路時代となれるなり。彼れは十年に『忠臣蔵』の九段目を語りて、声曲界の権力を占め、同十二年には前頭の書出に進み、翌十三年には西の小結に昇進し、十七年には西の大関、二十年には東の大関となり、爾来其地位を保ち、今日にては番附は姑く措き、事実上の横綱たることには何人も異存なかるくし。

其十四 越路の大流行

越路の評判漸く高くなるにつけ、彼れの出勤を申込むもの頗る多くして、諸方へ出稼ぎする又此前後を最とせり。明治八年六月二十八日より、松島文楽にては『布引瀧』に『河原達引』と『千両幟』を出したるが、此興行僅に二十日にして楽となり、直ぐ夏休みとなりたれば、安堂寺町心斎橋東へ入る明地にて、八月一日より七日間涼み芝居を興行し、同八日より九月四日まで、千日開地に付き涼み芝居、これ千日夜興行のはじめなり。何れも大入にて千日打揚げ後、堀江橋の某楼にて当り振舞あり。明治九年七月十四日より、文楽にては『出世太平記』『躄仇討』『苅萱』及び『大経師昔暦』を出したるが、此時既に暑中休暇の季節に入りしにも拘らず、文楽にては強ひて興行をなしたるより、兎角一座の者の悦ばざる所なりしが、人気も捗々しからず、初日以降不入続きなりしかば、僅か七日間打ちしのみ。依て越路は阿波徳島より讃岐の高松、土佐の高知等四国廻りをなしたるに何れも大入なりき。軈て帰阪したるも、此年は虎列拉(コレラ)病流行しければ、諸興行物停止を命ぜられ、十月十二日より十一月十一日まで、凡そ三十日間休業したり。

明治十年六月十八日より、文楽は『三十三間堂』に『北条時頼記』を出し、此興行を終りたる後、天神橋の下流なる大川筋に剣先船四艘を繋ぎ、納涼の船興行を開場したり。これは珍らしきことなれば、非常の大人気、

余りに雑閙を極め、喧嘩等起りたるより、遂に中途にして休場したるは残念なりしも、浄瑠璃船興行は之が初めなりきとぞ。此興行を終り、越路は奈良へ行く筈にて、七月二十五日出発せんとしたるに俄に差支へ、一日間延引したるに、恰も其日予て病中なりける師匠春太夫は、急に病勢革り、死去したるにぞ、且つ驚き且つ歎き、其葬儀を営む為、急使を奈良へ走せて三日間の延期を申込みぬ。

同年十二月十四、十五の両日、道頓堀中の芝居にて、故人嵐璃[王+王](りかく)追善の為、二日間興行、同十六日より紀州和歌山へ赴き、十日間、同月三十日出発尾州名古屋へ赴き、翌十一年の一月三日に宮へ着、同六日乗込にて八日より十四日間興行したりしが、同地方は歌舞音曲の発達したる所とて、越路の浄瑠璃には耳を傾け、初日以来日々の大入に、場は悉く売切れて立錐の余地なく、客を謝絶すること日々幾人といふ数を知らず、拠所なく入れたるも、素より坐するに席なければ、空地といふ空地に客を坐せしめ、果ては舞台一杯に客を満すに至り、前後になき大入・帰途勢州亀山にて文楽の迎ひに逢ひ、一月二十六日帰阪せり。

十一年の暑中休みには、堺大寺にて十日間、京都京極にて十八日間興行、其年の冬休みには和歌山行き十一日間、翌年一月七日より帰途堺の住吉座にて七日間興行、此時吉田玉造の人形一座も同行せり。

十二年四月三十日乗船し、下の関へ赴く、同所にて十五日間打ち、大入なりしを以て更に日延を願ひ出しも、ごた付きたれば止め、筑前博多へ渡り、久留米に赴き、今町の芝居にて六月七日より十五日間興行、夫より長崎・熊本・佐賀等へ行く積りなりしも、折ふし同地方悪疫流行せしにより、一座を解きて思ひ思ひ帰阪したるが、同年九月二十九日より更に岡山へ赴き、十月二日より中島座にて十七日間、其れより作州津山へ行き、再び岡山へ帰りて二度目の興行。西大寺・玉島より讃岐観音寺に渡り、同所にて年を越し、伊予川の江、讃岐琴平にて興行する内、旧節季となりたれば、暫時休業し、二日間琴平神社へ奉納芝居を打ち、二月二十日頃尾の道へ渡り、広島・柳井津・宮市等を打ち、萩・山口より九州へ渡り、豊前中津、其れより長崎・熊本・久留米・幅島等を十一月中旬まで打廻り、同月二十日に帰阪し、十二月九日より紀州和歌山へ行き、湯浅・黒江等にて興行、漸く十四年の一月大阪に帰りたり。

十四年一月十九日より文楽に出勤したるが、久し振りにて大入五十九日間興行。狂言は『大江山』に『中将姫』なりき。三月十七日より神戸へ赴く。此頃の越路は至る所喝采を博する為に、さながら浮気息子の諸方を飛廻る如く、文楽には少しも尻の落付ぬ模様なり。六月一日より堺大寺へ出勤、これは竹本山四郎(山城掾)の一世一代を頼まれたるに因りてなり。当時大阪にては夜興行を許さざりし故、わざわざ堺まで持出したるものなりと。八月六日よりは京都四条北座へ出勤、狂言は『狭間合戦』と『堀川』にて七日より十二日間興行、二の替りは『八島日記』に『先代萩』『四ツ谷怪談』と『歌祭文』なりき。十一月十日より五日間堺にて興行。十二月十九日より三日間尼ヶ崎、二十三日より同じく神戸にて興行。一応帰宅し、十五年一月一日より、兵庫の芝居にて十二日間打ち、同十五日帰阪せり。四月二十三日より堺の大寺、六月二十日より三日間松屋町生国魂御旅所にて、文楽座の涼み芝居を催し、之にも出勤したり。九月は京都へ赴き、十一月十日より、天満神杜裏門の小芝居にて三日間、十二月十八日より三日間茨木へ赴きぬ。越路は四方八方に駈廻り、殆ど選ぶところなきものの如し。

十六年一月は京都に赴き『忠臣蔵』と『安達原』とにて三日初日を出し、七日目に至りしが、大雪にて寒気凛烈の為入りなく、已むを得ず中止して十八日に帰阪せり。三月中旬に至り、会津の小鉄が興行に係る京都の芝居へ招かれるところ、事故ありて開場に至らず、空しく数日を遊び暮したる後、四条北座にて素浄瑠璃を興行し、十日間打ちて帰阪しぬ。四月一日よりは松島吉田卯之助の興行に、博労町稲荷北門の小屋へ出勤し、十日間興行せり。是等文楽以外の興行には、越路の心にもなき出勤、恐らく少からざるべし。即ち越路の人気あるを見て、所謂顔役なるものが、彼れを利用せんとしたるも多かるべし。而して越路は縦令其出勤を迷惑と思ふも、弱き商売の芸人のことなれば、断然謝絶する訳にも行かず、拠なく彼等の依頼に応じたるもあるべし。誠に此間の興行は玉石混清にして、純然たる族稼ぎもあれば、或者の花会に類似したる如きものもあり。されど必竟は越路が、当時の流行児となりし為、彼地からも此地からもと招びに来り、殆ど引張凧となり、之が為大いに迷惑をしたることも少からず。其迷惑の最も甚しきは、高知行なるべし。

越路は此頃高知の江戸昇なるものより、相談を受けたることあり。其時高知より二人の者、江戸昇の使命を受けて大阪に来り、鶴澤勝七の手より其相談を越路へ持掛しところ、越路は此年都合ありて高知に行くこと能はざりしより、体よく謝絶したれども、右二名の使ひの者何か事故ありて、久しく帰高せざりしに、江戸昇は初めより相談は纏るものと信じ、諸般の準備を整へ、暑中休みの来るのを待ちをりしが、凡そ四五十日間を経たる後、使の者帰り来りて、越路は都合ありて来ること叶はずとの報告をなしたるより、江戸昇は是迄に成したる準備全く水泡に属するのみならず、金主其他の関係者に対しても、申訳なき次第なりと思ひ迫り、割腹して死したりしかば、高知にては一問題となり、是非越路を呼迎へて興行せしむるにあらざれば、高知人の名折れ、且は割腹して亡せたる江戸昇に対しても済まざる義なりと、お国人の意地強く、更に六名の者を委員に選び、大阪へ上して越路に直接の談判を試み、江戸昇は全くお前の為に敢なき最期を遂げたることなれば、是非来てくれとのことなり。越路も是には当惑して、一旦は断りたるも、なかなか聞入るべき気色もなく、若し我等六人の言分を立てざるに於ては、此方にも考へありなど、随分手荒きこともしかねまじき権幕、殆ど脅迫がましき強談を持込まれ、人気の激昂したる最中なれば、此上謝絶すれば如何なる椿事を惹起すやも謀りがたし、又一方より考ふれば、何も彼も先の越度にて、此変事を招きたりとはいへ、兎に角自分の興行に関して齟齬を来し、其責任を明かにする為に、自殺したる江戸昇は誠に気の毒なる次第なり。旁々越路は曲げて彼の地へ赴き、亡くなりし江戸昇の為に追善を営まば、自づと激昂したる人気も鎮まるべし、但し普通の興行にては、前に断りたる事情もあれば、故人に対しても相済まず、それに就ても、自分一人極めても外の者が承諾しくれでは叶はじと、其事情を団平に打明し、斯々の次第なれば、自分は無報酬にて彼地に下らんとするが、一臂の力を貸してくれまじきやと相談したるに、団平はもともと芸人根性を離れたる男なれば、お前さんが義侠の為に行きなさるなら、私もお付合をしようと、快よく承諾しくれしかば、越路はいたく悦び、軈て六名の委員に向ひ、一旦はお断りをしたれども、江戸昇さんの敢なき最期に対し、且は諸君の御熱心の程も承り、此上は如何なる事情を排しても、御地へ参ることとすべし、されど先には江戸昇さんにお断り申したる事情もあれば、金を貰ひ興行としては参ること出来ず、依て万事自弁にて往き、亡くなられし人の追善の為にすべしと返答したれば、六名の委員も深く其好意を悦び、いそいそ高知へ立帰らんとするを見て、文楽座又は門弟共は、深くも越路の身の上を気這ひ、委員の人々は万々左様のことばあるまじけれど、気の荒きお国人の、万一にも江戸昇の変死を以て、越路のなす業と誤解し、彼地に赴き復讐される如きことありては由々しき大事なれば、師匠は何といつても容易に遣ることは出来難しとて、此方の言分もなかなか手強かりしが、委員等は万々さる間違なき事を受合ひ、越路の一身に取りては、我等一命にかけても保護すれば、其辺は安心ありたしとの誓書を入れ、漸く事済みとなり、約束の暑中休みを待ちゐたりしが、六月十五日より、文楽座にては『彦山』に『伊勢物語』と『日本振袖始』にて、越路は「春日村」を勤めたるが、此興行日数僅か二十八日にて打揚げ、後は暑中休みとなりしにより、高知よりは久保田某・横川某の二人迎ひに来り、一行は越路・団平・春栄太夫・綱栄太夫・小三郎・勝七等八九名にて、七月十七日神戸を出発し、汽船青龍丸にて翌十八日浦門へ着、十九日初日にて『先代萩』『中将姫』『堀川』『歌祭文』等にて、四日間追善を営みしかば、人気大いに引立ち、日々破るるばかりの大入、同二十四日無事打揚げ帰阪したるが、地方興行中此時ほど当惑したることなしと、越路今に人に語れり。

其十五 越路の全盛期

越路が慶応元年丑の三月に初めて文楽へ入りし時は、二段目の口を語り、其座に列する者は過半彼れが先輩なりき。其内にも当時既に隆々の名を得しもの、染太夫・湊太夫・咲太夫・春太夫・実太夫あり。其後年を経ること十九、彼れが修業の功を積み、駸々として芸道の進むに従ひ、染太夫・湊太夫・咲太夫・春太夫何れも世を去り、今や唯一人の実太夫あるのみ。而も実太夫既に老境に達し、明治十六年一月、師の名長門太夫を襲ぎ四代目となり、同月文楽座櫓下竹本長登太夫(長登は長門太夫なり、当時国号を冠することを禁ぜられしかば、文字を変じて用ひたり、竹本山城掾の山四郎といへるが如し)にて『祇園祭礼信仰記』に「花子の段」を勤め、潔く櫓下の地位を退き、自分は文楽の後見としてなほ暫時出勤せしも、後二年にして退隠しぬ。されば越路は十六年の四月に其の絶倫の技能と大なる人気とを背負ひて、有実なる文楽座の櫓下となりぬ。是より先、即ち十五年の九月、会議を開き三味線を櫓下に列することとし、当時の勢力家なる豊澤団平之に据わることとなりしが、是迄三味線を櫓下に裾ゑるの例絶えてなきことなれば、斯界にも多少の物議ありし中にも、吉田玉造はいたく反抗を試み、彼是悶着を惹起して、事やや面倒とならんとせしかば、越路をはじめ、竹本氏太夫・桐竹紋十郎・吉田玉治等の重立ちたるもの双方の間に立ち、調停を試み、殊に玉造を慰撫して、漸く納得せしめたり。されば文楽座の番附に、此時より櫓下「太夫竹本越路太夫、三絃豊澤団平、人形吉田玉造」と此三人の名を列することとなり、爾来其慣例を今に伝へたり。狂言は『大江山』に『歌祭文』及び『国性爺』にて、其重なる役割を示せば、「吉野山の段」谷太夫、「頼光館」の次が長登太夫にて、切が弥太夫、「羅生門」が氏太夫、「保昌屋敷」の次が時太夫にて、切が住太夫、「人身御供」が谷太夫と染太夫、「野崎村」の中が弥太夫にて、切が越路太夫、「楼門」が時太夫、「獅々ケ城」が重太夫なり。又三味線には団平・広助・勝七・奥造・吉三郎等にして、人形は立役に玉造・玉治・玉助あり、女形に紋十郎・東十郎ありて、先づ当時の粋を集めたるものなりしかば、大評判好人気にて、日数五十日間の大入を続け、三十日目に蔵入をなし、座主仕打の悦びはいふまでもなく、当り振舞をなし、其費用の幾分を文楽座より支出したりしが、此当り振舞なるものは、越路と団平とが櫓下に列したる祝ひを兼ねたるものなれば、六月五日千秋楽の日に、新卯にて祝宴を開き、其人員は五十名の多人数にて、会費の不足金は皆越路と団平とが負担したりといふ。

同年六月十五日より、文楽にては『彦山』と『伊勢物語』と『日本振袖始』を出し、越路は「春日村」を勤めたり。此時竹本重太夫退座、重太夫は是迄殆ど越路と相並んで進み来りし人なり。又竹本住太夫も前興行より休業し、古老はいよいよ其跡を絶ちて、越路太夫の独り舞台とはなれり。

同年七月より土佐高知に赴き、帰宅後天満天神の裏門芝居、堺の卯の日座、道頓堀戎座等にて興行し、九月一日より京都に赴き、同月二十八日より文楽座に出勤、此時の狂言は『播磨潟浦の朝霧』なりき。これ歌舞伎にてする『小割伝内』を、はじめて浄瑠璃に新作したるものにて、越路は「八鬼山峠の段」を語りぬ。文楽の十一月興行は『鬼一』と『日蓮聖人』、翌十七年一月は『太功記』の通しに『式三番叟』、三月は『玉藻前』に『中将姫』、五月は『竹取物語』に『安達原』『国言詢音頭』なりしが、『竹取物語』は折しも弘法大師一千五十年忌に相当しければ、『いろは物語』を接合せたる新作にて、文楽翁執筆し、越路は「臥龍閣の段」を勤めたり。六月は『賢女鑑』『二十四孝』『花上野』に『昔八丈』、七月興行は『八犬伝』『矢口』なりしが、折しも天神祭にて芝居不入なりしかば中止し、同二十九日より道頓堀中の芝居にて五日間、八月六日より神戸楠公社内多聞座にて十三日興行せり。

文楽座は去る明治五年博労町稲荷社内より今の松島に移転してより、茲に十二年間興行せしが、其地やや西方に僻在し、三栄の歌舞伎芝居は早く退転し、文楽座の人形浄瑠璃は、越路・玉造・団平等の名人を集めたるを以て遉に繁昌せしも、なほ十分に客を引くに不便あり、殊に文楽芝居は其客筋上流に多ければ、座主は大いに鑑みる所あり、依て平野町御霊社内に劇場を建築中なりし所、漸く此頃新築落成に及びしかば、松島文楽座は明治十七年の上半期に、以上五興行をなしたる後、暑中休暇を機として、直ちに御霊新築の芝居へ移転することとなれり。

御霊文楽の開場は、実に明治十七年九月二十四日にて、狂言は『菅原』の通しにて、三段目の後にて開業式御祝儀の『寿式三番叟』の一段あり。此時の重なる役は、『式三番叟』越路太夫・弥太夫・浪太夫・常子太夫(今越路)にして、所作事『寿千代の契り』は、時太夫・春栄太夫・路太夫・越代太夫、三味線は広助、吉兵衛・綱造・勝市・丑之助・吉鳳にして、人形は玉造・紋十郡・玉助・玉治等なりき。場所が大阪の目貫なる船場と、東京でいへば、魚河岸ともいふべきイナセの靱との中間に位することなれば、其人気は非常なものにて、大入大当り、二十四日より四十日間の興行、十一月四日千秋楽を告げしが、『菅原』にて当りし廉を以て、同五日天満宮へ総一座人力を連ねて参詣し、紀念の額を奉納し、小山屋にて当り振舞の宴を開き、頗る盛会を極めたるが、唯此時文楽の三絶と称せられし、豊澤団平の退座せしことこそ遺憾なれ。

其理由を繹ぬるに、そもそも此団平は誰も知る如く、太棹社会にては近世の名人、否其の上を通り抜けたる豪傑にて、未だ弱冠の頃より、長門太夫に見出され、其絃手となりて技芸を研きし以来、長門の絶技と相俟つて、初めて満足に其駿足を伸したるなり。されど長門太夫残して、後は団平の眼中に一の名人上手なく、長門太夫は此団平が弾かせて賞ひたれど、他は此団平が弾いてやるのだと高言せしくらゐ。又実際太夫の方でも、団平の技芸には舌を巻き、其高慢の鼻を挫くもの一人もなく、誰も一目置きゐたりしことなれば、座主仕打の如きも素より彼れの眼中になかりしなり。是より先、明治七年、春太夫が文楽座と給金のことにて紛紜を生じたる時、団平も亦謀叛人の張本となり、春太夫と一味して文楽を苦しめんとし、互ひに門下を率ひ、袂を連ねて退座せし如きは、其一例にして、是等文楽の落武者は、其後諸所にて興行し、必ずしも永続はせざりきといへども、反抗の気脈を通じて、隠然文楽に対して一敵国をなしゐたり。然るに明治十六年の暮頃より、是等反対党を一団に纏めて、大いに文楽に当らんとする者ありて、博労町稲荷社内に彦六座を新設し、十七年の春より、人形浄瑠璃の定芝居を興行しはじめたるが、ここは場所も大阪の真中に近く、殊に以前人形浄瑠璃のありし所なれば、客足も繁く頗る繁昌して、松島文楽は之が為に影響を蒙り、由々しき大事と思はれたれば、文楽にても対抗策として、御霊社内に小家を新築し、越路・団平・玉造の三人へ相談に及び、今後長く三人の者は文楽を離れず、同座の為に十分力を尽しくれよとの懇願なりき。其時は、三人とも文楽の頼みに応じ、今より一層骨を折り、互ひに同座の為に尽すところあるべしと誓ひたれば、文楽にては明治十七年九月御霊に移転し、同二十四日より初日を出すこととなりしが、彦六座にても同年九月開場式を挙ぐることとなり、同座の仕打は此際団平を連れ来らんと、団平に相談せしに、団平は元来無頓着なる流儀なれば、前の文楽の約束には重きを措かずして、容易く引受け、開場式とあれば、越路にも話し、御祝儀一幕ぐらゐは助けて貰ふべしと、自分極めに一座の者へ返答し置き、さて文楽へ相談すると、ドッコイさうは行かず、文楽にては越路及び団平を貸すなどは思ひもよらずとて、断然其交渉を退けたるより、彦六座にては団平に迫り、団平は遂に行掛り上、文楽を去らざるべからざるに至りしより、自分一個にて彦六座に投ずることとはなりぬ。

是より先、竹本重太夫、今の大隅がまだ春子太夫といひし時、何れも文楽を去りて彦六座へ出座しをり。当時彦六座の顔触は、住太夫・駒太夫・柳適太夫・源太夫・朝太夫・春子太夫、三味線は団平・新左衛門・勝七・広作・松太郎、人形は吉田才治・豊松東十郡・吉田辰五郎等にして、同座は八月十二日に開場し、文楽は同二十四日初日を出し、其後暫くは両座互ひに対抗の姿勢を保ちしも、彦六座は遂に文楽座に圧倒せられぬ。越路は団平が去りしにより、此時より今の吉兵衛(五代目)に改へ、団平の競争者たる広助は、それまでは彦六座にをりしも、同座へ団平の乗込むこととなりたれば、面白からず、去つて文楽に入るなど、其事情は今ここに詳細を尽さずといへども、又以て不穏の一斑を窺ふに足るべし。

其十六 第二の故郷へ錦衣の越路

摂津大掾が今日声曲界に於て、天下第一の大家と仰がるるを見て、負け嫌ひの東京人は、これ大掾は江戸仕込みなるが故に、今日の盛名を博するに至りきと謂ふやも知れず。ここに所謂浄瑠璃、即ち義太夫節のみは江戸仕込み当にならずと雖ども、兎に角彼れが修業は、江戸に於て半ば仕遂げられしことは事実なり。

されば越路は江戸、軈て改称せられたる東京を以て、殆ど第二の故郷と思へることは人情の然らしむる所にて、彼が最初江戸より大阪へ来りし頃は、大阪の同輩も寧ろ彼れを異分子の如く取扱ひ、彼れも亦多少継子気質の僻みを起さざりしにあらず。当時江戸にては、何れの席にても彼れ真となつて名声嘖々たりしもの、一朝大阪へ下りては、僅にドンジリたるに過ぎず。血気の彼れば遉に平なる能はず、忽ち大阪を去つて江戸へ帰らんとしたり。これ恰も懐育ちの少年が初めて他人の飯を食ひ、人生の辛酸を嘗めて、生家へ逃帰らんとするものと同じからずや。されども師春太夫の厳にして而も親切なる意見は、誠に道理に適へり。此道理をも師の詞をも無にして去るほどの、彼れは愚者ならねば、一度師の説に服するや、精進奮励して、師の訓誡に負かざらんことを誓ひ、幾多の困難を排し、幾多の競争者を乗越えて、今や決勝点に達し、櫓下の地位を占めて、又彼れに拮抗せんとするもの勿らしめぬ。これ一方よりいへば、近来声曲界の衰微著しきものありて、名人上手漸く其跡を絶ち、而して之に代るべき新進有為の輩出せざるに乗じ、多少其時機を僥倖したるや争ふべからずといへども、又ここに至る決して容易の業にあらず。此時に当り、其盛名を担ひ、嘗て自分が芸人として頗る甘く育まれたる地に来る、宛然錦衣を着て故郷に帰るの慨あり。是より先、東京よりは屡々越路の上京を促し来れり。然れども未だ決する所あらざりしが、ここに彼れをして、否、文楽一座をして東京へ行くべき一の機会を与へたり。そは明治十八年の大洪水なり。

御霊文楽にては、其後引続き興行し、団平其他一二の太夫を失ひしに拘らず、越路太夫の人気は満都を挑発し、曾て松島に在りたる時よりも一層の繁昌をなしゐたるが、十八年の六月三十日より七月一日に亙れる近畿の豪雨は、諸川の水を増大したるが中にも、琵琶湖漲溢し、其氾濫の水は淀川に合流し、遂に枚方方面にて堤防数ケ所を決潰したる結果、河内・摂津の大洪水となり、河内は之が為に全地方殆ど海と化し、田畑の上を小蒸気が通ふといふ惨状を呈し、大阪の浸水も亦甚しかりしが、維新の変乱にも無頓着なりし歌舞伎・浄瑠璃も、遉に此時は打撃を受けぬ。恰も文楽座にては『加賀見山』と『伊勢音頭』にて、六月二十一日より開場せしも、此出水の為、七月二日より十二日まで休業し、十三日より更に返り初日を出し、五日間打続けしかど、水害の為、世間の不景気は詞に尽されず、殊に暑気さへ追々と加はりしかば、稀なる不入、兎ても持ち切れずして、同十八日に遂に閉場し、さて秋興行までには此景気が回復するかと、座主も仕打も座員一同も、思案投首、屈托して日を送る折しも、又々頗りと上京を促されしかば、文楽も大いに乗地になり、寧ろ此大阪の不景気を避けて、東京に一花咲かすも面白かるべしと、文楽は一座を率ひて上京することに決したるが、愈々上京する時は、何れかの劇場を借りて興行する心算にて、最初千歳座を借り、同座にて興行せんと其筋へ願出しも、当時の劇場取締規則は余程窮屈なるものにて、歌舞伎の劇場にて人形芝居を演ずること出来ず、何れの座にても許可とならざるより、大いに困りしも、一旦思ひ立ちたることなれば、遂に猿若町一丁目猿若座の跡へ文楽座を新築し、同年九月二十一日悉皆落成したれば、其筋の許可を得、いよいよ乗込むこととなりぬ。然るにここに文楽に取りて思ひもよらざる失敗談あり。

そもそも此一行は、太夫・三味線・人形、及び衣裳・道具、下廻りの者までを合すれば、百余名の大一座にして、此旅費とてなかなか少額にあらず。殊に此頃は未だ鉄道の便なく、上京するには唯汽船に乗るの外なかりき。然るに当常時海上の権を握りをるものは、三菱会社にして、是より先、三菱の勢力を殺がんとして共同運輸会社なる汽船会社興り、大いに三菱と競争を試み、其結果両社互ひに客の取合ひとなり、乗船賃の如きは非常の低廉にまで割引し、団体なれば其上にも減額するより、文楽にては予て共同運輸会社へ申込み、非常の割引を以て、一行百余名に対し、一人一円づつの割合にて、神戸より横濱まで乗船せしむることに約束を結び置しところ、前の劇場新築一件、もしくは此社会に有りうちの纏綿たる事情の為に大いに時日を遷延し、愈々九月二十四日に至り、神戸より乗船せんとしたるに、予て両会社の中間に立ちて中裁を試みたるものありて、三菱・共同両会社の合併漸く成り、僅か一日前に其事を発表し、ここに全く両社の競争止みたるより、乗船賃金の如き素より普通に復し、神戸より横濱まで五円となりしにぞ、仕打は大いに驚き、種々交渉を重ね、此一団だけは是非に約束通り低減せられたしと談判に及びたるも、大会社のこととて、一旦発表したる以上、少しの情実をも許さず、殊に賃金の割引の如きは、双方の協定上最も重き問題なれば、遂に聞入れられず、文楽は之が為、乗船賃に百余円支払ふべき所へ五百余円を要し、みすみす四百円を余計に支出したるは、意外の損失なりしなり。されど是は文楽の懐合の話しなり。越路はじめ一行百余名は、山城丸に乗込みて、九月二十四日神戸を解纜し、同二十六日横濱に着し、二十七日東京に入りぬ。新橋より一同の者は鉄道馬車十五台を買切り、之に迎ひの者二百名、都て三百余名を分乗して、花々しく猿若町の新築文楽座へ乗込みたり。さて此時の狂言は、前が『朝顔話』中がお目見御祝儀として『寿三番叟』に『先代萩』、切が『矢口渡』にて、重なる役割は、住太夫の「島田宿」、『三番叟』は越路・住・津・長尾・路等が勤め、人形は三番叟が玉造と玉助、翁が紋十郎、千歳が玉治、『先代萩』では「竹の間」が津太夫、「御殿」が越路太夫、「頓兵衛住家」は呂太夫が語り、三味線は広助・吉兵衛外数名なりき。

開場は十月四日、待ちに待ちたる事とて、日々の大入なりしも、東京人は人形芝居を見馴れざるに、一方には団菊の如き名優ありて、歌舞伎芝居の繁昌しをる時なれば、大阪人ほど人形芝居に重きを措かざれば、早く切上げ目先を変るの必要あり。それらの寸法より割出して、軈て二の替りを出したるが、狂言は前が『白石噺』中が『中将姫』、次が『歌祭文』に、切が『吃又平』にて、役割は住太夫の「新吉原揚屋」、越路の「雪責」、津太夫の「野崎村」、呂太夫の「将監館」にて、「琴責」の掛合は重忠は住、岩永は呂、阿古屋は織太夫等なりき。三の替りは狂言『二十四孝』『合邦辻』『躄仇討』『兜軍記』にして、是れ文楽のお名残り狂言なり。以上三興行にて都合日数五十日間、非常の大入なりしも、最初汽船賃の喰違ひあり、殊に文楽の為に、いかにお粗末なる小家なりとするも、新たに建築せしことなれば、今回の上京は費用負けして、なかなか儲かる所の騒ぎにあらず。文楽座としては大失敗に終りしが、此興行にて越路太夫の名声は満都に鳴渡り、我も我もと出席を促し、文楽一座は十二月の上旬帰阪したるも、越路は路・南部・春栄・越代太夫等を随へて東京に止り、各寄席へ出勤したり。其重なる席を挙ぐれば、十二月九日より宮本亭十日間、十九日より伊勢本十日間、明けて十九年一月一日より若竹十日間、十一日より東橋十日間、二十一日より新柳亭十日間、二月三日より更に宮松に於て、越路が御礼お名残として三日間勤め、其上り高を以て養育院へ五十円、福田会育児院へ二十円、又亀戸天満宮へ金屏風一双と金十円、茅場町日枝神社、同天満宮へ金十円宛を寄附し、十九年の二月六日東京出発、此行前述るが如く、文楽に取りては余り香しからざりしも、越路は名実共に合せ牧め、いたく帝都に面目を施して帰阪せり。

さて越路は大阪に帰り、二月興行より文楽座へ出勤したるが、御霊社内に建築したる小屋は、元来狭隘なり。殊に此頃は人形浄瑠璃のいたく流行し、又新たに越路が天下の人気を背負ひて帰りしことなれば、到底ここに容るる能はず。彼れが不在中は御霊にて興行せしも、三月の時より再び松島の小屋を使用せり。即ち松島にては三月・五月と打ち、同夏は流行病の為に長く休業し、同十一月と都合三回の興行をなし。御霊文楽座の改築に取掛りしを以て、同年押詰りて再び上京し、二十年一月二日より、前お馴染の宮松・東橋・伊勢本・若竹・玉の井・鶴仙・琴平亭及び横濱の万竹等へ出勤したるが、三月上旬より耳を煩ひて佐藤病院へ入院し、凡そ一ヶ月程休業し、暑中には日光及び磯部温泉に遊び、足利町にて七日間興行し、九月二十日に帰京し、猿若町文楽座にて五日間慈善興行を催し、金五百円を養育院に寄附したり。此興行殊に好人気にて、日々客止の大入を続けたりといふ。而して越路は更に二十三年の三月より、三度目の上京を試みたりしが、能く其芸品を認められて、評判いよいよ高く、年内殆ど東京に在りて、前後二百十日間、各寄席に出勤して声価益々高きを加へたり。同年十二月二十八日出発し、名古屋を経て大阪に帰り、爾来今日に至るまで上京せず。

其十七 浄瑠璃の上に活歴風の流行

活歴といへる新熟語は、仮名垣魯文が市川団十郎の史劇に与へたる所なるが、今仮りに演劇の上に、歴史の事実穿鑿をなすを以て、活歴と号くることを得ば、浄瑠璃の上にも亦、活歴風、即ち事実調の大いに流行したる時あり。或は之を以て団十郎が演劇の影響なりとせんか、そは余りに早く、浄瑠璃の上に活歴風の表出されたるを見る。活歴といふ熟語は、団十郎の史劇に冠せられたるものとするも、同じ歴史の事実穿鑿は、浄瑠璃の方にても、明治五六年より採用せられたるを見れば、所謂活歴風なるものは、当時一般に演芸界を襲ひたる新潮流なるが如し。そもそも徳川時代にありては、幕府を憚るの主旨より、凡て当代の武家に関する事件は、之を戯作もしくは興行物の上に発表することを許さざりき。然れども何時の世にも、法律を潜るの手段はあり、されば当代の事件を戯作殊に浄瑠璃もしくは歌舞伎に脚色したる類例乏しからず。すなはち其事実を採り、単に時代を鎌倉もしくは足利に仮り、人名等を変じておぼろげに其事件を表出するは、強ちに出来ざる事にあらざりき。例へば『鎌倉三代記』の如き、『近江源氏先陣館』の如き、何れも大阪陣の事を鎌倉時代の事に擬へて作り、又『仮名手本忠臣蔵』の如きは、足利時代に限りたるのみならず、人名の如きも悉く変じ、真田を佐々木、徳川を北条、木村を三浦としたるが如きは、著名なる例にして『絵本太功記』は太閤を利かせ『祇園祭礼信仰記』は信長を利かせ、人物の名をも織田信長を小田春長、羽柴秀吉を真柴久吉などの類挙ぐるに遑あらず。此仮設的事実に歴史を知らぬ無智蒙昧の徒には、浄瑠璃・歌舞伎の本文通りを真の事実として会得せられたるも、少しく学問ある社会には、実にをかしく感ぜられたれども、幕府圧制の結果なれば如何ともすべからず、之も一の方便として看過されたれど、幕府倒れて明治政府代り、従来の旧慣を一新すると同時に、出版興行上に於る窮屈なる禁制も解け、最早時代を憚り、人名を変ずるが如き必要なくなりたれば、今迄をかしと思はれたる、歴史と演劇の上の矛盾を訂正せんと試みたるは、道理なきことにあらず。是等の意見が導火線となりて、所謂活歴風の流行を見るに至りしものなれど、此風潮は、維新後直ちに劇界に現出したるにはあらず、東京にては活歴の本尊たる団十郎すら、明治四年八月『出来龝月花雪張(いでそよはなのゆきむら)』と題し「九度山の真田」を演じたる時、なほ幸村に佐々木高綱の仮名を用ひたり。されど同六年に至りては、時代・人名を変更することは全く止み、五月に『浪花真田軍記』を出して、片桐且元・真田幸村・成瀬隼人・徳川家康等、歴史上其侭の人名を発表し、続いて『いろは実記』に大石内蔵之助、『竹中問答』に木下藤吉、同八年『慶安太平記』に由井正雪、同十年に『水戸黄門記』を出し、同十一年に『千代田神徳』を出して、団十郎は家康・義元・築山御前等に扮したるが、此脚本を新作するに就ては、初めて学、者の説を参酌し、団十郎は古実家を顧問として、衣装・道具等を、ほぼ時代に通ふ如く拵へさせたるなど、此時 に至り、活歴熱は漸く其度を増せり。即ち団十郎の活歴なる者は、従来歌舞伎にて徳川氏の事を出せば、時代人名を仮設したるを、事実有の侭に訂正したるに止まらず、更に進んで衣裳・道具にも、有職古実を正し、家康に扮すれば、其心持より、身振・態度・服装に至るまで、悉く家康其人を舞台に再現するの想ひあらしむるまでになし遂げたり。されど其他にては、素より有職古実を調ぶる物数奇もなく、よし有りたればとて我人共に許さず、況んや浄瑠璃は唯語り物たるに於てをや。もし実行すれば人形の上なれども、是とて既に其物が人形なれば、一部の事実穿鑿をなしたればとて、到底之を真の歴史上の人物の如く思はしむること難ければ、茲に訂正を加へんとするもののあるべき筈なけれど、前いふ通り、幸村を高綱となし、家康を義時となすが如きは、何となく紙を隔てて物を見るの想ひあり。ましてや今迄法度なりし、徳川時代の事を、歌舞伎・浄瑠璃に登すも苦しからざる世となりしより、俄に好事心を桃発して、先づ予て矛盾と思ひゐたる、時代・人名の傾面を除却し、それと同時に、大いに徳川時代初期の事実を舞台に登せんとするの風潮は、東京も大阪も、殆ど同一時に襲来せるものの如し。

今文楽座に就て、此変化の風潮を調べ見るに、『先代萩』は明治二年頃より、既に多少人名を事実に近づけをるも、『太功記』『三代記』『信仰記』『忠臣蔵』に至りては、未だ少しも改作の手を着けず。然るに明治五年六月の『太功記』及び同十月の『出世太平記』等には、小田を織田とし、武智を明智、真柴を羽柴と改めたるに拘らず、久吉は久吉、春長は春長と、なほ依然、旧名の仮装を襲用したるものありて、事実の穿鑿は、此時既に喧しき問題となりしとはいへ、遉に今日まで襲用し来りし旧作を、全然改むるほどの勇気はなく、僅に一部に手を入れ、やや逡巡したるの事情を察すべし。而して此新旧潮流の撞着は、数月にして解決せられ、遂に新潮流の勝利に帰し、翌年六月の『鎌倉三代記』には、全く其面目を一新して現はれたり。即ち『三代記』には、鎌倉の二字を削り、

大元帥は真田左衛門尉奇術の軍配

名将は徳川老

君智仁の陣取 三代記

簇(むらがる) 大将は後藤又兵衛英勇の鋒先

と外題を置き、旧浄瑠璃の「陣屋」は「茶臼山陣所」に「和田兵衛屋敷」は「後藤又兵衛屋敷」に「摺針太郎住家」は「長曾我部住家」に「三浦別れ」は「木村母閑居」と改め、人名は島津の大樹・木村重成・徳川老君・真田幸村・内大臣秀頼・淀君など、悉く実名を用ひて床本に大改正を施し、同八月は文楽座が京都の都万太夫座へ乗込み、興行し、出し物は六月のと同じ浄瑠璃なれども「三代記」にてはなほ喰足らぬ所ありしか、全く外題を『実伝大坂夏陣記』と変じたるなど、いかに当時此事実穿鑿の流行せしかを見るべし。

而して此新流行は、従来の浄瑠璃中、時代・人名を仮設したる物には、悉く改正を加へて止まざるものの如く、他の時代物には目も触れず、同九月には『忠臣蔵』を出して「吉良上野介義央、浅野内匠頭長矩」と角書し、大星由良介を大石内蔵之助、早野勘平を萱野三平、寺岡平右衛門を寺坂吉右衛門、足利直義を中納言綱教など改めたるかと思へば、伴内・定九郎等は其儘にして、場割の如きは大序は「鶴ケ岡」と従然の通りにして、「扇ケ谷」を「霞ヶ関」、「桃井屋敷」を「亀井能登守やしき」としたるなど、改作の上に一定の方針なき節あり。更に翌年の四月には『八陣守護城』を出して、是又改正を加へたるが、当時一方には改作の不可を唱ふるものも少なからず、そは座員のみにあらず、心ある聴衆は此没趣味の改作に眉を顰め、反対の声高かりしにより、此改作ものを続出したる明治六年を過ぐれば、又却て普通の時代物に復り、暫く其殺風景なる鋒先を避けたるやの慨あり。

然れども文楽の改作熱は、之が為に冷却したるにはあらず、同八年三月の『太功記』、九年一月の『信仰記』は『信長記』として、同年七月には『豊臣太平記』、十年三月には『八陣』を出して、相も変らず事実穿鑿に憂身を窶しをりしは、必竟同座には文楽翁の如き文者あり、又客筋には多少学者もありて、素より履違へなれども、歴史と浄瑠璃との事実を一致せしめんとの考へより、此流行を来し、東京には殆ど相前後して、団十郎の活歴流行したるなど、一時の潮流とはいへ、無論新思想の劇に及ぼしたる影響たるには相違なし。

而して当時文楽座以外には、如何なる態度を取りしかといふに、道頓堀竹田、其他の芝居にて興行しゐたる竹本山四郎(山城掾)一座は、山四郎をはじめ、巴太夫・古靱太夫・織太夫・濱太夫など、名人また少からず、三味線には清六・友次郎・新左衛門、人形には吉田喜十郡・辰造・東十郎などありて、人形浄瑠璃一方の勢力なりしが、此方にては、『先代萩』のみには多少実名を用ひたれど、文楽座にてなしたる如く、『太功記』『三代記』『忠臣蔵』其他には、改正を施したる跡を見ず、実に此改作は文楽座ひとり、実行したるものといふべし。

さて此間越路は、いかなる役割を勤めしかといふに、素より未だ勢力のなき時なれば、自分の意志の行はれたりとも思はざれど、明治五年十一月『出世太平記』の時には、附物の『恋飛脚』に「新町の段」を語り、同六年『先代萩』に「御殿」、『三代記』には「奥御殿」、京都の『大坂夏陣記』の時には別に『中将姫』の「雪責」を語るなど、此改作の主動者にはあらざりしことを知るべし。そは兎に角、文楽座に於ては此活歴風は其後久しく持続し、前に列したる如き外題には、皆人名を事実に合して語り来りたる所、名のみ実名を用ふるも、文句まで改刪する文者もなく、茲に更に矛盾を来したるが、一方には、『忠臣蔵』は大石内蔵之助にては客受け宜しからず、やはり大星由良之介の方を悦ぶより、事実穿鑿熱も漸く下火となり、明治十八九年頃には、殆ど旧に復し、真田幸村は佐々木高綱に、原田甲斐は仁木弾正として語りたり、されど此頃は既に一方の活歴風も多少俗耳に入りをれば、太夫の好事にては之を語るもありき。折しも明治二十四年の十一月のことなりき、文楽座にて越路は久しぶりに『太功記』十を語りしが、此頃は彼れが「尼ヶ崎」の三度目にして、越路の全盛時代なれば、評判素より悪しからざりしも、之を語るには従来のものを取らずして、改正の床本を用ひぬ。当時は既に改作に耳の馴れたる時なれば、別に咎むるものもなかりしかど、当時『大阪毎日新聞』に在りて、政治・文学を兼ねたる記者木内愛渓氏は、一日越路の浄瑠璃を聞き、床本改正の前々より行はれたることには心付かざりしも、兎に角人名を改め語るの没趣味にして、而も浄瑠璃の文句に大なる撞着矛盾を来すことの不可なることを慨歎し、十一月二十一日の紙上に「越路太夫の太功記十日目」と題して、改正の不都合なることを諷したり。其文に曰く、

一夕越路太夫の太功記十日目を文楽座に聞く、いつもながら美声行雲をとぎめ、梁塵を動すの妙感伏の外なし、唯茲に注意致したきは浄瑠璃の文句中真柴久吉、小田春長、武智光秀などあるを羽柴秀吉、織田信長、明智光秀等と改められたる事なり、是は改めぬが善し、原の儘なるがよし、改良とか何とかいふ積りかは知らねど、歴史は歴史、狂言は狂言、違うてをればとて何の差支あるべき、若し斯る事を改め立するならば、忠臣蔵などは如何すべき、塩谷判官は浅野内匠頭とし、師直を吉良上野之介とせねばなるまじ、若し然する時は名文と知られたる「佳肴ありと雖も食せざれば其味を知らずとは国治りて善き武士の忠も武勇も隠るふに譬へば星の昼見えず夜は乱れて見はるゝ云々」の序詞なども空となるべし、又「太功記」とても其通り「茲に苅取る真柴垣云々」の文句の如き、頗る味を持せたる詞なるに真柴久吉を羽柴秀吉に改めて仕舞うては、是等の文句も何の甘味も無くなるなり、古人の作には漫りに手を入れぬこそ善けれ、そを改めしは越路にも似合ぬ事なり。

越路は翌日此新聞を見て、其道理あるに服し、其日より改正の床本を擲つて、浄瑠璃の本文にある如く、真柴久吉・小田春長・武智光秀にして語りしかば、人皆過を改むるに吝ならず、芸道に熱心なるを称へたり。木内愛渓氏も、深く越路の心掛のよきに感じ、同二十三日の紙上に左の文を掲げたり。

越路太夫の芸道に熱心なるは、今更いふまでも無き所なるが.今度文楽座にて「太功記」十日目を演ぜしに、羽柴秀吉、明智光秀など姓名をば処々改作なせしに付き、改作の不可なることを忠告したるに、越路は一も二もなく之を首肯し、再び原作の儘にて演ずることとなし、厚く注意の程を謝し来れり、且此改作は越路が為せしにあらず、去る十六年中重太夫が、此浄瑠璃を演ぜし時改作せしものにて、今度又之を演ずるに方り越路は飽くまで原作の儘にて演ぜんといひしを、他の人々が頻りと勧めしかば、さらばとて重太夫の改作せしものを語りたるが、一たび忠告を受くるやそれだからいはぬことかと曩に勧めし人々を叱り付け、浄瑠璃の文句を原作通りに直すと同時に、番附等まで悉皆刷直させ改めて諸君のお聞に達するの事なるが、高がコレシキの事を何もなどゝ思ふ人もあるべけれど、小事なりとて捨置ざる其心掛け実に殊勝の至りなり、一世の名人ともいはるゝ者は、斯う無うてはならぬ事なり。

重太夫の床本とは受取れず、ヤハリ十六年に越路が当時の流行に依りて語りたる床本を用ひたるなるべし。そは兎も角越路は既に改正本の不可なることを認めをりしことは事実にて、そこへ有益なる学者の忠告を受けたれば、越路は翻然として其翌日より在来のものに改めたるなるべし。語るものも聞くものも、既に改作の不可を認めをりし所へ、此忠言ありしかば、之が動機となりて再び改作の浄瑠璃を語ることは全く止まり、再び此没趣味の浄瑠璃を聞くことなきに至れり。是れ一時の潮流に促されたるなれど、歌舞伎殊に団十郎の事実穿鑿は、必ずしも歴史の皮想をのみ為したるにあらざれば、多少成効したれども、其他の者殊に語るのみなる浄瑠璃に至りては、事実の穿鑿は何の役にも立たず、徒らに角を矯めて牛を殺すの譏を免れざりしも、ここに至りて此流風の止まりしは、寧ろ慶ぶべきことなりかし。

其十八 越路の競争者豊竹古靱太夫

越路が出世盛りの時には、同一座中に随分鎬を削りたるものあり。其中にも最も強大なる競争者は、豊竹古靱太夫なりき。古靱は年齢も越路よりは九歳長じゐるのみならず、彼れは実生(みばえ)の芸人にて、小児の時分より豆太夫にて出で、初代靱太夫の門弟となりて、靱小太夫と名乗りしものなり。師匠に随ひ久しく東京にて修業しゐたりしが、師の靱太夫が東京にて歿せしかば、明治三年久方振りに大阪へ帰り、同年七月より稲荷文楽座へ出勤したり。太夫としての出身の、越路よりも古きのみにあらず、彼れも亦なかなかの有望者にて、当時最も脂の上り盛りなりしかば、地位はいふまでもなく越路の上に置かれたり。其時の狂言は『忠臣蔵』と『伊勢音頭』なりしが、越路は前の「勘平住家」の中を語り、古靱は切の「福岡貢屋敷」を語りぬ。地位は違へども、一方越路は今や駸駸として芸の進む盛りなり。二人ながら当時の花形役者、人気に於ては越路むしろ彼れの上にあり。人気と地位とを以て芸の上の競争は、彼等二人の間に行はれたりといふよりも、文楽彼れ自身の政略として、二人を競争せしめたり。例へば同年十一月に『加賀見山』を出し、七つ目に越路をお初として、古靱に尾上を勤めさせたる如き、同四年正月の『信仰記』に古靱の役が「碁立」なれば、越路の役は「爪先鼠」なるが如き、『兜軍記』(同四月)の「琴責」に越路が重忠を勤むれば、古靱は岩永を勤むるが如き、暗に二人の間は重忠と岩永とのみならざりき。又人格に於ても、二人は多少重忠と岩永とに似たる所ありて、両者互ひに轡を並べ進行せしこと殆ど三年なりしが、此古靱には喘息の持病ありて、音声を便ふものには殊に妨害を与へしかば、時々欠勤することあり、又越路は着実にして、彼れは豪放、勉強に於ては越路遥に彼れの上にあり、されば地位は兎も角、ここ二三年に於る越路の進歩は著しきものありて、其人気は益々加はり、実力又決して古靱の下にあらざりしかば、文楽座の待遇は遥に彼れに勝り、遂に彼れ不平を惹起し、同六年の四月『染分手綱』の「子別れ」を語りし限り、古靱は文楽を退座して、其後は道頓堀竹田芝居をはじめ、諸所へ出勤したるが、明治十年二月御霊社内表門の小家に、自分座頭として人形浄瑠璃を興行し、『信仰記』に「花子の段」と「爪先鼠」を語り、翌十一年二月『大内鑑』に「狐別の段」を語りしが、千秋楽の夜、楽屋にて大工棟梁某(同座の道具方)の為に暗殺され、不慮の横死を遂げたるこそ、敵と味方とに拘らず、実に気の毒の至りなれ。事の原因は今之を詳にせざれども、一説には古靱太夫は自分座頭なるの故を以て、銀方に忠義立をなさんとして、下廻りの者を虐使し、殊に道具方を苛めたるより、遺恨を買ひたりといふ。時に享年五十二歳なりき。此外には同一座ならざりしも、竹本綱太夫の如き、若し天の寿を与ふることなほ数年ならんには、浄瑠璃界の人気を二分したるやもしれず。竹本重太夫は素より越路よりも先輩なりしが、地位は伯仲の間にありて、久しく斯界に駆逐したるものなれど、後には遂に彼れを乗越し、重太夫は軈て文楽座を退きぬ。今の竹本弥太夫は競争者ならざりしも、又当代の名人にて、越路と同座すること最も久しかりしが、彦六座経営の為に、彼れも亦文楽を去りしかば、後には殆ど異分子を文楽に留めざりき。其座員は越路の部下にあらざれば、少くとも外様大名として、越路の味方なるものなりき。実に文楽座は越路内閣となりしなり。即ち其顔振は山城掾の系統を受けたる竹本津太夫、古靱太夫の門弟なる豊竹呂太夫・竹本染太夫等と、越路直轄の門弟文字大夫・むら太夫・南部太夫・七五三太夫・源太夫など、越路一味の者を以て座員を組織するに至りぬ。

其十九 生涯の光栄ある部分

越路の生涯中最も光栄ある部分はといへば、彼れが故小松宮殿下の寵遇を辱うし、しばしば其芸を令聞に達し、遂に殿下より摂津大掾といふ大なる名を賜はりしことなり。

抑も越路が小松宮殿下の御前に初めて伺候したるは、明治二十三年の十一月二十七日のことなりき。当時越路は恰も三度目の東京興行に上京せし時なりしが、此日高縄なる後藤伯の邸に於て、其頃は象次郎老伯の未だ存命せられし時なるが、小松宮殿下には折しも同邸へお成あり、主人の伯爵は御慰みとして、余興に上京中なる越路を招きて、彼れが妙音の一段を御聞に達したり。其時越路は路太夫と同伴して推参し、御前に於て路太夫は『みばへ源氏』の「伏見の里」を、越路は『二十四孝』の「謙信館」を語りぬ。殿下には予て声曲の御嗜好あり、越路が天性の美音昔にはあまたたび御感遊ばされ、御機嫌いと麗しく、其至芸を御賞美ありて、此時より越路をお贔負に遊ばされたりと。其後もしばしば御前に伺候してお聞に達したることありしが、近くは三十四年即ち一昨年の五月十九日、越路太夫は、むら太夫・文字太夫(今の越路)等を従へて高野山へ登りぬ。これ越路が予て日清戦役の時、国家の為に忠死したる兵士の冥福を祈らんとして、高野山に忠魂碑を建つるの計画ありて、其碑には小松宮殿下の御揮毫を願ひ、即ち、

明治二十七八年攻清之役

明治三十三年北清事変 戦死者忠塊碑

元帥陸軍大将大勲位功二級彰仁親王書御判

と遊ばされたるより、花崗岩にて建設し、落成を告げたれば、建碑供養の為に登山せしものにて、宮殿下にも折ふし御登山遊ばされ、右の御縁故より、拝謁仰付られ、宝物縦覧のお供を仰付られ、二十一日は午前に奥の院へ御参拝の序を以て、忠魂碑へ御焼香なし下され、越路より御礼申上し時、「大層立派に出来た」と御褒めの詞を賜り、越路は身の面目之に過ぎじと、常に人に語りて悦びあへり。午後二時より金堂に於て、忠魂碑の大法会を行ひたる時、之へも殿下は御臨場遊ばされ・二十二日御下山相成りたれば、越路等も同日御跡より帰阪したり。

依て越路は同二十四日、殿下が京都の御旅館なる川田氏別荘へ、御礼として伺候したるに、折ふし御催しありて、村雲尼公・東本願寺法主・高崎京都府知事・内貴同市長、及び大阪よりは田村市長・藤田伝三郎氏等を御招きあり、余興として文字太夫の『苅萱』「高野山の段」と越路の『忠臣蔵』「山科の段」を御意に入れぬ。同年十二月十三日、赤十字社大阪支部大会の節、殿下には総裁の御資格にて御来阪、平野町堺卯楼に御投宿遊ばされし時も拝謁仰付られ、越路は御慰みとして『菅原』の「松王首実検」を語り、御聞に達したり。三十五年九月九日。越路は須磨の別荘に避暑中の折しも、京都河原町田中市兵衛氏の別荘より、使を以て越路に来京を促せり。越路は此時吉兵衛上京して三味線なきを以て一旦辞退したるも、再度の使ひに黙止がたく同別荘へ赴きたるに、小松宮・伏見宮両殿下お成りあり、村雲尼公も来られ、余興として津太夫の『忠臣蔵』「山科の段」、越路は御所望により『二十四孝』の「謙信館」を令聞に達したるが、三味線は津太夫の猿糸にて勤めたりき。

同十日越路夫婦、文楽座の支配人渡辺幸次郎の三人、御旅館なる川田氏別荘へ伺候し、一同拝謁仰付られしが、此時竹本摂津大掾たるべき令旨を承りぬ。されど当時殿下には其用意あらせられず、依て仮書を下し賜りぬ。十月三十一日、同じ御旅館に御滞在の折節、殿下及び妃殿下の御前にて、越路は文字と共に推参し、文字は『染分手綱』を、越路は『河原達引』を語りてお聴に達したり。此時摂津大掾たるべき御令旨の本紙と、烏帽子及び素袍一着を賜りぬ。其御令旨の本紙は左の如し。

二見金助事

浄瑠璃芸名越路太夫

夙に斯芸に熱心にして、堪能の聞あるを以て御前に召させられ、御聴聞の処深く御感賞あらせられ、仍ては御室御所の古例も有之、自今摂津大掾と称す可き旨御沙汰候事

明治三十五年九月十日

小松宮家扶

二見金助とは越路の本名なり。仰も此受領なることは昔より斯道にては大切の事にて、今浄瑠璃史を案ずるに、山本土佐掾・宇治加賀掾の如き他流は姑く措き、竹本義太夫の師井上播磨掾以来、義太夫節の正統を受けたるものにして、此受領あるは摂津大掾まで実に十名に過ぎず。即ち井上播磨掾は、最初寛文二年大和掾を受領し、同十年更に播磨掾に転任せり。其門弟清水理太夫即ち竹本義太夫は、元禄十四年筑後掾と受領せり。筑後門人にして後東流の一派を興したる豊竹若太夫は、享保三年上野少掾を受領し、同十六年禁廷に召されて、孫庇の下にて浄瑠璃を語り、中御門院の叡聞に達し、勅許ありて更に越前少掾を受領あることは世の洽く知る所なり。而して二代目義太夫は元文中播磨掾、竹本内匠太夫は延享中上野少掾を受け、後更に大和掾となる。竹本紋太夫は寛保中上総掾を受け、又竹本美濃太夫(初め豊竹伊太夫)も同年中豊竹越前少掾の勅許あり。竹本土佐太夫は文化年中播磨大掾を、五代目竹本染太夫は嘉永元年越前大掾を、又同六年頃京都の山本寿三郎事竹本寿太夫(後津賀太夫)は山城掾を受領せしが、維新後此官位国号を称ふることを禁ぜられしかば、此人同訓を以て竹本山四郎と呼びきといふ。

以上列挙したるもの実に九名にして、今越路を加ふれば実に十名なり。其内にも大掾と称したるは、土佐太夫の播磨大掾と染太夫の越前大掾と越路とあるのみ。何はともあれ、越路の身に取りては光栄といふべく、又斯道の名誉といふべし。されど越路太夫は師匠竹本春太夫の遺言により、六代目春太夫の名跡を襲ぐの素志なりしかば、先づ此素志を果すべしと、明治三十六年一月、自分は春太夫と改名し、それと同時に門弟文字太夫をして三代目越路太夫の名を襲がしめたり。彼れが最初南部太夫にて現はれ、未だ幾許ならず、文久三年二代目越路太夫の名を襲ぎし以来、ここに明治三十六年まで四十一年、名声四方に響き、少しく声曲に心あるものなれば、縦し彼れが浄瑠璃の一段を聞かざるも、斯界の名人に越路あることを知らざるもの殆ど稀なり。而して初代越路の名は余り聞えたる名にあらず、唯彼れは修業時代師父として仕へたる、三代目吉兵衛が実父の芸名なりしを以て、吉兵衛の恩に感ずる余り、其名を襲ひ、此名を今日まで改めずして持続したるのみならず、左までもなき名を斯くまで大名(たいめい)としたるは、聊か師の恩遇に酬ゆるところあり。さて春太夫改名の口上は、

口上

市内御客様方愈々以て御機嫌能被遊御座奉恭賀候、降て私事追々老境、いつ迄も御贔負の余光に浴し候はんは、実以て恐縮に不堪候得共、先師之遺言難黙止義も御座候間、今般師名相続仕、今一度流派の曲節を研磨致し度心願に付、意中御推察の上一層御贔負御引立の程奉希上候、且又三代目越路太夫名跡の義、門人文字太夫に継せ候間、是又同様行末永々御贔負御引立の程、偏に御願奉申上候、口上依て如件

越路太夫改

月 日 六代目 竹本春太夫

此時の狂言は前が『八犬伝』大序より「芳流閣」まで、中が御祝儀として『花競四季寿』といふ所作事に『恋飛脚』、切が『加賀見山』「長局」より「奥庭」までなりしが、口上は『八犬伝』の次に越路改め春太夫が、文字改め越路太夫を従へて舞台に現はれ、自ら之れを述べぬ。さて役割の重なるものを挙ぐれば、「富山の段」染太夫(糸広作)、「行女塚」源子、叶太夫、「伴作住家」の中が文太夫(糸大三郎)、切が呂太夫(糸勝鳳)、「丸塚山」南部太夫(糸寛治郎)、「八木城中」の中が七五三太夫、切が津太夫(糸猿糸)、「新口村」の中がむら太夫、切が春太夫(糸吉兵衛)、「長局の段」越路太夫(糸吉弥)、又『四季の寿』はシテ春太夫、ワキ越路、ツレ南部・越喜(糸吉兵衛・吉弥・寛治節・勝三郎)にて、人形は玉造の奴糠介・孫右衛門・万歳・岩藤・横堀・有村。紋十即の浦菊・梅川・海士・小町・鷺娘。玉助の伏姫・信乃・忠兵衛・万歳・おはつ。多為蔵の伴作・道節・道庵・尾上・栄三の義実・亀笹・敷妙等なり。此興行三十六年一月二日より始めぬ。時節も好かりしかど、春太夫の改名はいふまでもなし、越路も亦当時の人気ものなれば、非常の大入なりしに、二月十八日小松宮殿下薨去遊ばされ、同日より三日間鳴物停止となれり。さなくとも春太夫が厚き恩寵を蒙りし殿下の御事なれば、彼れは深く哀悼の意を表し奉り、遂に之れにて千秋楽になしぬ。此興行実に四十七日間、若し此事なかりせば、人気は如何しても六十日以上持続すべかりしなり。春太夫はこれにて師匠の名跡を一旦は襲ぎたるも、これ実は其遺言を空しうせざるにありて、新たなる望みは小松宮殿下の賜を拝するにあり。殊に今や殿下の御他界遊ばされたるに、其心はますます切なるものあり。依りて三月興行(『二十四孝』と『河原達引』)を終りし後、直ちに其準備に取掛り、いよいよ竹本摂津大掾と受領することとなれり。

五月一日より御霊文楽座の狂言は、『妹背山』大序より四段目までと『壷坂霊験記』にて、重なる役割「蝦夷館」の切がむら太夫、二の切「奥山の段」が染太夫、「花渡し」が文太夫、「山の段」の掛合は、後室定高、春太夫改摂津大掾、雛鳥は越路、大判事津太夫、久我之介は染太夫、「杉酒屋」越路、「鱶七上使」津太夫、「姫戻り」が南部、「御殿の段」摂津大掾、又切の『壷坂』は此れより先き文楽に入りし竹本大隅太夫の出し物にて、「土佐町松原」は文太夫、「澤市住家」を大隅(糸叶)が語りぬ。三味線はほぼ前の通りなればいばず、人形は豆腐の御用、澤市、大判事が玉造。定高・お三輪が紋十郎。芝六・雛鳥・鱶七・お里が玉助・おきじ・久我之介・橘姫が助太郎等なりき。

さて摂津大掾橡の披露は「山の段」掛合の前に於て行はれぬ。今舞台の飾附は、正面に紫縮緬花菱の一ツ紋天幕を張り、其下は青御簾四枚を垂れ、御簾縁は織物本金にて花菱の散し、膝隠しは上下とも木綿白浅黄二巾に真中に紋一ツ、舞台の後は金屏風二隻にて囲ひ、青御簾を一時にきりきりと巻揚ぐれば、摂津大掾は故小松宮殿下より拝領したる烏帽子、素抱を着用して中央に坐り、右の傍らに大隅太夫、是より少し下りて十人の門弟、摂津大掾の左方に並びたるは、越路・むら・南部・豊・越可の五人。右方に並びたるは、七五三・高尾・叶・源子・越喜の五人なりき。一歩前に坐りたる摂津大掾をはじめ、大隅太夫外一同、御簾の巻上がるや観客に向つて一礼し、大隅は、摂津大掾に代りて声朗に口上を演上げたり。

口上 私儀

曩に小松宮殿下より摂津大掾と改名可致旨御台命を蒙り候得ども、先師の遺言に依り一と先春太夫と改名致し候はでは、先師へ謝する情誼不相立候様申上候所、最もに思召被下、然らば春太夫襲名の上機を見て改名可致様御沙汰を蒙り候に付、此度殿下より拝領の摂津大掾と改名仕候所に御座候、殿下御在世中右の披露致し候らはざりしは、誠に残念至極に奉存候へ共致し方無之、此上は拝領の御名を穢さざらん事を念々相期し候外無之、私の胸裡御憫察の上、乍此上御贔負被為下候様奉翼上候、且此度門弟大隅太夫事久し振りにて入座出勤仕候間、私同様御晶負御引立の程併せて奉冀上候以上

月 日 竹本摂津大掾謹白

時恰も第五回勧業博覧会の開期中なりしかば、東京をはじめ各地方、殊に九州・四国など曾て越路の名を知れる人々は、此光栄ある彼れが改名披露を一見せんと入場したりしかば、道頓堀其他一切の興行物は、博覧会開期中、非常の不景気なりしにも拘らず、独り此文楽座は竹本摂津大掾といふ名に呼ばれて、初日以末の好景気、凡そ四五十日間は日々大入を掲げ、少しく場を撰むものは、二三日以前より申込むにあらざれば、見物すること能はざりし程にて、遂に五月一日より七月十五日まで日数七十五日間興行したり。彼れが生涯中空前の盛況なり。否、独り彼れの生涯のみにはあらず、過し昔、近松門左衛門が『国性爺合戦』を書卸したる時、十七ケ月二ヶ年に亙りきといふ古今未曾有の大興行時代は姑く措き、浄瑠璃の流行漸く衰微の運に傾ける最近百年の間には、恐らく此摂津大掾披露の興行ほど、全盛を極めたる興行は他になかりしなるべし。

其二十 最近の興行

今最近三年間、明治三十三年十一月より三十六年十一月興行までの彼れの語り物、座員の重なる顔触れ及び文楽の景況一斑を示さんに、三十三年十一月興行は、前が『太功記』に中が『合邦辻』、切が『明烏』にて、染太夫の「清水長右衛門切腹」、呂太夫の「杉の森」、津太夫の「尼ヶ崎」、越路の「合邦住家」に文字の「山名家」等にて、興行日数四十一日間なり。

三十四年一月は一日初日にて『菅原』の通し、津の「相丞名残」に、呂の「桜丸切腹」、越路の「松王首実検」、文字の「東天紅」と「配所」の二段、染の「天拝山」にて、日数が四十七日間大入なりき。

次三月一日初日にて『忠臣蔵』の通し、文字の「殿中」、津の「判官切腹」と由良之介、呂の「勘平住家」と平右衛門、越路の「山科」におかるなりしが、四月二十二日より、越路は病気にて凡そ二週間休業せり。されど時節のよき為、非常の大入にて打続けたれば、五月六日より再び出勤して同十五日打揚げたるが、此日数実に七十四日間、三十六年の摂津大掾披露の七十五日間に僅か一日不足のみ、而も其間越路の休業あり、いかに此興行が当てしかを見るべし。

五月は『狭間合戦』と『河原達引』と『御所桜』にて、越路は中の「堀川」を勤めたり。此興行四十五日間にて打揚げ、後直ぐ暑中休みとなれり。

秋興行は九月十三日より初まり、前が『朝顔話』に、切が『伊勢音頭』にて、越路の「島田宿」に津太夫の「油屋」は大受けなりしも、明年は菅公の一千年祭に相当するより、天満神社にては、其前より本社其他の大修繕を行ひ、いよいよ落成したれば、十月初めより正遷宮大祭にて砂持あり。北区はヱラィヤッチャの踊にて、毎夜の賑ひに人気を奪はれ、十月になりては稍不入となりし折柄、引続いて四月十三日より第五回博覧会の地鎮祭あり、当時市内一般に不景気に沈淪しつつありし時なりしかば、当局者の差金にて、景気挽回の一策として、市内総踊を催さしめたれば、老若男女有頂天になりて市内を浮れ歩き、浄瑠璃どころの騒ぎにあらず。依て文楽にては十四日限り打揚げたるが、此日数三十二日間。其月中休業して後は十一月一日より『先代萩』に『恨鮫鞘』、越路は前の「御殿」を勤め、「鰻谷」は津太夫なりき。此興行四十日間にして年内を打揚げ、十二月十一日より歳末まで休業せり。

三十五年一月二日より、『信仰記』『曲輪文章』『染分手綱』にて、前は染の「芥子畑」、文字の「花子」と「鳶田」の二段に、呂太夫の「天下茶屋」、津太夫の切「子別れ」、越路は中の「吉田屋」を勤めたりしが、此『曲輪文章』は後にも記したる如く、曾て江戸にありし時語りしのみにて、四十年振り、文楽にては初役なり。人形は玉造の喜左衛門に、玉助の夕霧、紋十郎の伊左衛門にて、髣髴(さながら)近松時代を想見せしめ、結構此上もなく、越路の語り物中最も珍とする所なりき。日数四十一日間。次は三月一日より『嫩軍記』に『岸姫松』と『桂川』にて呂の「熊谷陣屋」、津の「帯屋」に越路の「飯原兵部屋敷」なりき。此興行は四十一日間。四月は十八日初日にて、前が『大江山』、中が『歌祭文』に、切が『吃又』にて、津の「人身御供」、越路の「野崎村」に文字の「土佐将監」なりき。四十日間。六月六日よりは季節ものの『夏祭』と『和田合戦』と『関取千両幟』にて、呂の「三婦内」、津の「団七内」に越路の「市若切腹」。掛合は猪名川が染、鉄ケ嶽が文、おとわが文字太夫なりき。此時は日数二十八日にて暑中休みとなりぬ。

秋興行は九月十七日より初まり、狂言は『布引瀧』に『阿波鳴戸』に『蝶花形』なり。染の「木曾先生」に、呂の「九郎助住家」、津の「鳥羽離宮」に越路の「十郎兵衛内」、文字の「小坂部館」なりき。三十四日間。十一月一日よりは『双蝶々』『三代記』『天網島』にて、染の「米屋喧嘩」、呂の「橋本」、津の「引窓」、越路の「三浦別れ」と文字の「紙治内」にて、此興行三十四日間。三十六年一月は春太夫の改名披露、前に記したれば略しつ。三月二日より『二十四孝』に『河原達引』にて、染の「信玄館」、津の「勘助住家」、越路改め春太夫の「十種香」に文字改め越路太夫の「堀川」なりき。日数は五十六日間。

次は五月一日より摂津大掾披露の興行、詳細は前にあり。此興行、七月十五日打揚げ、暑中休暇となり、越路は須磨の別荘に避暑せり。是れまでは京都もしくは神戸等、拠なき招聘に応じて、五六日の興行をなさざることなかりしも、此年より老年の故を以て辞して応ぜず。秋興行は九月中旬との事なりしが、此年は非常の大暑なりし為延引し、同三十日初日にて、狂言は『染分手綱』と『桂川』なり。

是より先、豊竹呂太夫は病気にて、当一月以来休場して、又前興行より竹本大隅太夫出座することとなれり。役割はむらの「与作勘当」に染の「訴訟」、「能の段」が定之進(大掾)・左衛門(染).重の井(越路)・脇僧(叶・つばめ)にて、津の「沓掛村」、越路の「坂の下」に南部と源子の『道中双六』、大掾は「子別れ」を語り、大隅は「帯屋」なりき。此興行三十日間にて打揚げ、次は十一月十一日より初まれり。これ三十六年の最終の興行にして、又最近の興行なりき。今其番附によりて、座員の重なるものを挙ぐれば、実に左の如し。

外題

前『絵本太功記』大徳寺焼香迄 切『傾城反魂香』将監館と道行

太 夫 三味線

竹本摂津大掾 野澤吉兵衛

竹本津太夫 豊澤猿糸

竹本大隅太夫 鶴澤清六

竹本染太夫 豊澤広作

竹本むら太夫 鶴澤勇造

竹本七五三太夫 豊澤仙昇

竹本越路太夫 野澤吉弥

竹本南部太夫 鶴澤寛治郎

豊竹司太夫 鶴澤朝太郎

竹本文太夫 鶴澤勝鳳

豊竹時太夫 鶴澤大三郎

竹本叶太夫 鶴澤三四

鶴澤玉助

人 形

桐竹紋十郎

吉田玉助

吉田助太郎

吉田玉治

吉田玉治郎

吉田栄三

吉田三吾

吉田玉造

右の如き顔触にして、役割の一二を挙ぐれば、「本能寺」はむら太夫、「清水長左衛門切腹」は染太夫、「妙心寺砦」が七二三太夫、「鷺の森」は津太夫、「尼ヶ崎」が摂津大掾、「大徳寺焼香」が越路、切の「将監閑居」が大隅太夫等にして、人形は妻操と吃又平の二役が紋十郎、阿野局・鈴木孫市・光秀に雅楽之介の四役が玉助、蘭丸・久吉・四方天・妻雪の谷に鷹使ひの五役が助太郎、重次郎・長左衛門・佐久間・中川・雷りの五役が玉治、春永・初菊・柴田・女房おとく・寿老人の五役が栄三、松田太郎左衛門・皐月・鈴木飛騨守の三役が玉造なり。

此興行歳末に接近したると、摂津大掾が十一月二十一日より病気にて休業せしとにて、兎角はかばかしからざりしかば、十二月に入り六日打しのみにて千秋楽を告げぬ。最も大掾の病気は軈て快復したれば、十二月四日より出座したるも、僅に三日間勤めしのみにて年末休みとなりぬ。此興行二十六日間なりき。

之を要するに、摂津大掾の芸人としての生涯は、彼れが二十歳の頃に始まり、師匠吉兵衛に従ひて地方興行より東京に従ひ行き、習練の功を積み、文久三年彼れが二十八歳の時より、春太夫に就きて更に技芸を研き、明治三年十月彼れが初めて切語りとなりたる三十五歳までは、修業時代なり。明治四年より十年五月興行に、師春太夫に代り、『忠臣蔵』「山科の段」を語りし時までが、自修時代とやいふべき。即ち前の修業時代には、一に師の教によりて芸道の形式を習ひ、後の自修時代に至りて、自ら工夫発明して其蘊奥を究めたり。爾来ますます其芸の発達すると同時に、段々円熟の境に達し、今に至るも殆ど退勢を見ず。唯近来道に年の故を以て、其声にやや肉の落ちたる憾はあるも、而も其肉の落ちたるだけそれだけ、一方には寂を帯び、趣味加はりて、却て入神の妙境ありと称せらる。昔の名人上手と称するも、六十、七十歳の高齢まで勤めたる人乏しからず。師匠春太夫の如き、明治八年一月文楽座を退座したるは、実に六十八歳なりしが、其時は既に余程老衰の境に入り、今日摂津大掾の元気にして、其語り口に殆ど老年の体の見えざるとは、同日の論にあらずといふ。(春太夫は同十年更に出座したれども、其時は最早彼れの一世一代なりき)

なほ序を以て、現今大掾の三味線を弾きをる五代目野澤吉兵衛に就て一言せん。既に述べ来りし如く、大掾は実に三代目吉兵衛の教へ子なれば、野澤家とは因縁最も深し。然るに団平去り、広助老いて、太夫に名人の追々跡を絶つと同じく、三味線にも名人と称すべきもの実に沸底の世となりしが、なほ此吉兵衛の如き名手ありて、三絃の古流を伝へ、大掾の演芸をして遺憾なからしむ。吉兵衛は初名野澤吉次郎、讃岐の産にして、竹本泉太夫の養子なり。三代目吉兵衛の末弟なりしが、師死去の後、四代目吉兵衛に就て練習す。若輩の時より既に頭角を顕す。明治三年野澤吉弥と改名し、諸所の芝居に出勤す。四代目吉兵衛死去したるを以て、明治十四年五代目吉兵衛を相続し、同十七年九月団平の文楽を去るに当り、代つて越路を弾くこととなり、其後一度中絶せしことありしも、再び旧に復りて今に至れり。

なほ摂津大掾と文楽座との関係に就て一言すれば、慶応二年三月初めて同座へ出勤して以来、殆ど他座へ出勤したることなし。勿論暑中もしくは年末休み等に、諸所の端興行及び東京行きは別として。最初は同座主の文楽翁に愛せられ、爾来同座の信用は益々重く、師匠春太夫の如き、屡々出て屡々入り、明治八年遂に文楽と衝突して物別れとなりし時の如きも、彼れは独り文楽に止り、新たに彦六座の出来たる時も、他の者は同座に投ずるもあり、団平の如き其一人なれど、彼れは遂に動かず。今日にては文楽の大掾か、大掾の文楽かを知るに苦しむまで密接の関係を生ずるに至れり。蓋し此関係は、両者相俟て然りしものにて、所謂水魚も啻ならずとやいはん。他の人々が屡々入り屡々出るもの、其内情を洗へば、皆金銭に関せざるはなし。然るに大掾は金銭に淡白にして、曾て給金に就て彼是いひし事なしとは、其筋の者の公言する所にして、彼れの門弟は又いへらく、師匠は欲得に関せず、唯出て下さいといへばニコニコしてゐられますと。斯の如くにして、大掾は芸以外に文楽座に重視せられたる所頗る多きを知るべし。春太夫時代の番附を見るに、終には彼れも文楽の櫓下に据りしも、出入の頻繁なる為に地位はいつも可からず。然るに大掾は芸も素より勝れたれども、少しも文楽を離れざる点よりして、文楽に於ては早く好地位を占めたるなり。されば彼れと同輩のものは、彼れを一の目標として打突り、それに同化すればよし、同化せざるものは不平を以て去るといふ有様にて、彼れの文楽に於る根拠はいよいよ固くなりぬ。即ち大掾は文楽に依つて地位を作り、文楽は亦大掾に依つて今日の繁昌を持続すといふべし。今や名声四方に響き、光栄の身に余るものあり。所謂功成り名遂げて身退くの場合、自らも深く覚るところあり、又客筋よりも屡々退隠を勧めらるるより、一度はそれと決したるも、医家の如きは又自ら見る所を異にし、力士が相撲を休業して急に身体の弱るが如く、大掾の如きも閑散に就くの日は、或は老の俄に襲来する時なるやも知るべからずといひ、世間は寧ろ彼れに対しては酷なるも、大掾の如き未だ老いたりといふべからず、一身の安きを願ふことなかれ、われわれはなほ数年彼れの浄瑠璃を聞き、其美音に飽かんといひ、又彼れの門弟等は切りに師の退隠を惜しみ、真情を吐露して、芸道の為になほ暫く止り、其蘊奥を伝へんことを請へり。されば大掾も四囲の事情黙止し難く、一旦決したる退隠の念を翻して、なほ暫く文楽に出座して、芸道の為に尽すことになれりといふ。

其廿一彼れの芸談

歌舞音曲何に限らず、凡そ一芸に達し、名人上手といはるる程のものは、何処か常人と異るところありて、平常の心掛より、芸道に対する熱心、之を修業するに就ての苦心・鍛練及び工夫は、必ずや後人の模範とすべきものあり。曾て富樫柳水氏の「芸人巡り」(『大阪毎日新聞』所載)を見るに、其内に「竹本越路太夫の談話」あり。近頃著者が摂津大掾に親しく聞きし所と毫も異ならず、依て之を参牧し、其大要をここに摘記すべし。彼れ曰く、

誰でも能いふことですが、凡て芸道は昔から見ますと浮気な風になりました、第一修業が昔とは違ひます、尤も世の中がせゝこましくなりましたからでもございませうが、私共の文楽に入つた頃は軽い役で、まだお客様が来るか来ない内に済んで仕舞ます者でも、仕舞まで残つてゐて、先輩の語る所を聞いてをる、又先輩が病気やなぞ不意に出ぬことでもあれば、其代りに出るのが面目でもあり、又之が実に出世の端緒にもなるのですから、誰も之を狙つて代りとなると、イヤ己が出るイヤ己だと奪合をして、先に出た者を引摺り下すほどの熱心なものでしたが、今の者は如何です、誰か代りをといふと、皆尻込をしてコソ/\逃出します。

実に然り、近来の芸人に名人上手といはるるものは、維新前に於て大修業をしたるものか、或は其頃の大師匠に仕込まれたるものか、此二途の一を出でず。歌舞伎にても団十郎・菊五郎の名優たりしは、其天才の与るところ多しと雖ども、一は其修業即ち歌舞伎役者たるべき教育を、充分に寧ろ厳酷に受けたるに因らずはあらず。人形浄瑠璃にても、玉造の如きは古名人の衣鉢を伝へたるものにして、太夫にても大隅の如き、実に団平仕込の然らしむる所なり。摂津大掾の今日あるを見て、単に天性の美音に帰するは誤れり。吉兵衛の仕込みは寧ろ酷に過ぎたれども、今日の大成は其声の美に修業の功を積みたる結果に外ならず。然るに今の者は、此大修業をなすもの殆どなし、是れ名人上手の出でざる所以にして、今日はなほ昔の名残を留めをるも、此一二名人の世を去るの日は、即ち此の旧来の芸道の全く廃滅に帰するの日なり。越路又曰く、

凡て此芸道といふものは、何芸に限らず其道に入つて見ると、一つとして無雑作のものはありません、又其道道の上手とか名人とか云はれる呼吸は、遣り方こそ違へ皆同じことですが、此浄瑠璃は其中でも先づ六ケ敷い方です、何故といひますと、芝居ならば譬へば忠臣蔵の由良之助をしても、判官とか九太夫とか、夫々相手がありますから、つまり其相手に対する役柄を呑込み、自分だけのことをすれば可いのですが、私の方は由良之助も判官も九太夫も顔世もおかるも皆一人で遣つて、而も其気合は皆それ/\に変てをります、されば忠臣蔵を語れば、誰も彼も一人で持切るので、由良之助と判官が能出来ても、九太夫が悪かつた時には、其浄瑠璃は旨く語れたとはいはれません、勿論語りもののことですから節廻しの加減も大事ですが、又浄瑠璃の内の人物の一句一言其詞を能く語り分けねばなりませぬが、それには心入といふことが大切でございます、如何なる芸を習ふにも、熱心即ち人に誠の心がなくては覚はるものではありませぬ、私も先年人から勧められまして、神道黒住教に入りました、いろ/\教へも承つてゐますが、同教の有力家に大国隆正といふ人があつて、其人の歌に「天地も動すものは人毎に持て生れし誠なりける」といふのがあります、是が実に芸道の極意だと思はれます、若し人に此誠といふことがなかつたら、何を致しても他を動かすことは出来ますまい、昔より名人上手といはれるものも皆同じ人間であるから、さう/\普通の人より立勝つた所があろう筈はありませんが、唯名人上手は平常の心入が違ふ、即ち名人上手の芸には誠が籠つてゐます、声がよくても節廻しがよくても、誠がなければ他を感動することは出来ませぬ、能く誰でもですが、此所は六ケ敷いの、彼所は容易いのと、語り場所の難易に依つて、力を入れたり入れなかつたりしますが、斯いふ風では隙が出来ます、それゆゑ六ケ敷い所では遣損なひは少ないが、是非容易いところで失敗をするのは、丁度樵夫が高い所からは落ちぬが、低い所で時として墜落することがあるといふ話と同じで、気の抜けた時に何事でも失敗するものと見えます、是等は吾吾芸人の尤も心得てをるべきことで、一段を語り出した以上は、節廻しの難易、人物の立物と端物とを問はず、一言一句に満身の力を入れて語らねばものになりませぬ、ですから合方の三味線に長い合の手があつて、少し息を吐ふと思ふやうでは、モウ気が抜けて駄目です、ここは幾ら休む暇があつても、ズーツと息を下ツ腹に籠めて、気合の抜けないやうにしてゐなければなりません、素人方にはお気も附きますまいが、語ります内には白湯を呑むところがあります、彼れも唯咽喉の渇いた時に呑めば好といふ訳のものではないので、縦や三味線の合の手で声を休める所がありましても、気合の抜ける為に呑まない所が幾らもあります、白湯を呑む所は、一段に何所其所と極りがあります、私が先年故人長門太夫、此人は御存知の通り義太夫以来の名人といはれた人ですが、此人の本を見た時に、其本の中に○○の印の附してある所がありましたから、是は妙だといろ/\考へたところが、此の○○の印は白湯を呑む所なので、遉に名人といはれる人だけに、細かい所まで注意をしたものだと、感心を致したことがありましたが、総じて浄瑠璃を語るに、此気合の大切なことは今私が事新しく申迄もないことで、是は太夫ばかりでなく、相手の三味線弾もやはり此心得を持てゐなくてはなりません、太夫は声を発する、三味線も此時息を詰めてテンと受ける、此一呼吸で浄瑠璃が語れるのです、是を考へると団平は実に名人でした、幾ら手を休めても気合を抜きません、第一彼の年をしても、少しも衰へることがなく、芸は益々進むばかりでした、先づあゝいふ人は今後モウ到底出来ますまい、実に三味線に生れ付いたといふものです、

又芸道に慢心といふ奴は禁物だといひますが、誠にさうで、此奴に見込まれたら最期、モウ芸の発達進歩する望がない、とはいへ芸人には又自信がなくてはなりませぬ、こんな語りやうをしては御見物に生意気だと云れようかなど、取越苦労ばかりしてゐては到底何事も駄目です、又自分が常に下手だ/\と卑下してばかりゐると、芸が縮まつて少しも伸びぬ、此自信があるので、大勢の真中へ出て得意に語れるのですが、しかし自信と高慢とは誠に能く似て全く非なるもので、世には高慢を自信と思ひ違へてゐる人が沢山ある、斯いふ人は兎ても望はありません、私共の修業盛りの頃、岡太夫と云ふのがありました、此人もなか/\の名人でしたが、平常私共に教へるのに、浄瑠璃は下手に語れといふのです、どういふ訳かと聞いて見ますと、上手に語ると其語物の出来が器用過ぎて小さくなる、下手らしく呑込の悪い人に噺をするやうに語れと申しました、兎角習ひはじめには巧く/\と思つて細工をすることが多い、名人となつてからは別と致し、初心の内は何んでも後生大事に型を頽さず、大様に語ることを教へたのでせう、浄瑠璃も語りものですから、声が好くなくてはならぬことは申すまでもありませんが、併し強ち声にのみ依頼するものではありません、私どもの存じてゐます若太夫などは、実に声のない人でしたが、なか/\巧いことを語りまして、聞いてゐると何ともいへぬ味がしました、ツマリ術で語るのです、武士が人を斬るに三尺の大刀でも一尺二寸の匕首でも、同じ手際に使ふのと変りませぬ、浄瑠璃も小音、悪声だからと云つて、決して軽蔑は出来ませぬ、声が悪くても名人上手はいくらもあります、が此浄瑠璃の声ばかりは不思議に大阪でなくては出ませぬ、以前は凡そ芸といへば此大阪が本家でありましたが、近頃は悉く其株を東京に奪はれました、唯一ツ此浄瑠璃だけが東京では修業が出来ぬ、只今東京で語つてゐるものは、大概大阪仕込みです、是は又妙です。

俳優と太夫との難易に就ては、今容易に首肯し難き節あれど、遉に名人だけありて、平常の心掛には常人の遠く及ばざるものあり。音声の美悪に就ての説は、彼れが卓抜の美音家だけに、趣味の最も深きを覚ゆ。若し彼れにして直に其声のみに依頼せしならんには、彼れは到底今日の地位に至るを得ず。彼の天性美音にして声以外に浄瑠璃を語るの術を知る。鬼に鉄棒の譬へに洩れず。而も此術を粗略にせざりしは、彼れが強き自信を有しながら、少しも高慢臭き所のなかりし為、先輩のいふ所を一々服膺して、己が技芸を研くの材料に供したるに依るべし。

其廿三[二] 語り物の種類

摂津大掾の語り物は、ほぼ師匠春太夫の語り物と等しく、艶物を専とせり。そが中にも最も彼れが得意として世に知られたるは、『先代萩』の「御殿」、『中将姫』の「雪責」、『二十四孝』の「十種香」、『朝顔話』の「島田宿」、『合邦辻』の「合邦住家」等にして、今文楽座に於る是等十八番ものの度数を調ぶるに、『先代萩』は明治六年二月興行を初めとし、最近興行三十四年の十月までに、都合十度勤めしを最も多きものとせり。次は『中将姫』にて九度、初めは京四条南座にて文楽一座の、六年八月興行にして、最近は三十三年の三月なり。『二十四孝』は五年三月興行にはじまり、三十六年三月までに八度、『朝顔話』は五年九月より三十四年九月までに八度、『合邦』は稍少くして六度、はじめは八年八月にあり、最近は三十三年の十一月なり。以上は摂津大掾が最も得意の語り物として、好んで多く出したるもの、又立物の地位よりして屡々語りたるは、『忠臣蔵』の「山科」なり。其数六度、初めが十年五月にあり。既にも記したる如く、春太夫が病気にて最早勤まらぬと決したる時より、其役を引受けたるものにして、素より大掾の如き、之を語りて拙き所を発見せずといへども、其声と質よりいへば、決して彼れの得意の語り物とはいふべからず、即ち立物の役目として、寧ろ屡々語りたる物といふべきか。『菅原』の「松王首実検」の如き、『太功記』の「尼ヶ崎」の如き、亦多少これに類するものあり。『菅原』の如きは八年一月より三十四年一月興行までに、前後合せて七度、『太功記』は十一年九月より当興行即ち三十六年の十一月までに、五度を勤めたり。しかし以上は彼れが得意の語り物たることは疑はず。之に次ぎ稍得意の語り物は、『阿波鳴戸』の「十郎兵衛住家」、これが六度、『伊勢物語』の「春日村」、『岸姫松』の「飯原兵衛」、『歌祭文』の「野崎村」、『加賀見山』の「長局」、『妹背山』の「御殿」等にして何れも五度、『河原達引』の「堀川」、『天網島』の「紙治内」、『和田合戦』の「市若切腹」がおのおの四度、是等を先づ重なるものとせり。

翻つて彼れが最も度数の少なきもの、『四谷怪談』の「伊右衛門内」、『国性爺』の「獅子ケ城」、『楠昔噺』の「徳太夫住家」、『相馬錦絵』の「安方住家」、『竹取物語』の「臥龍閣」、『渡辺橋供養』の「衣川庵室」等は僅に一度語りしのみなるが、是等は得意不得意を論ぜず、何人も余り多くは語らざる物なれど、一般に能く語るものにして彼れのみ余り語らざりしものを挙ぐれば、『近江源氏』の「盛綱陣屋」、『信仰記』の「天下茶屋」、『布引』の「鳥羽離宮」(以上一度)、『彦山』の「六助住家」、『鬼一』の「菊畑」、『一の谷』の「陣屋」、『八陣』の「清正本城」(以上二度)等は、恐らく彼れの柄になきものなるべし。彼の長門太夫が得意の語り物として、団平の三味線にて最も有名なる「志渡寺」及び春太夫が皮肉物として、屡々語りたる「帯屋」の如きは、彼れは僅に一度語りしのみ。

されど度数の少なきを以て、直ちに彼れの不得意なる語り物と断ずるは大早計なり。『曲輪文章』の「吉田屋」の如きは、曾て三代目吉兵衛に連れられて江戸にて語りし後、絶えて語らず、其後四十年ぶりに、去る三十五年一月僅かに一度語りしのみなれど、其絶妙紋十郎の人形と相俟ちて、古今無類と称せられぬ。之と同時に「堀川」「野崎村」等の艶物は素より、其妙を絶め、又お鶴・三吉等の子役、さては雛鳥・阿古屋等の女形に至りては、独り彼れの得る所にして、何人も真似し得ざる所なり。されど生世話の「十人斬」の如きは、手にだに触れず、『白石』の「新吉原」、『恨鮫鞘』の「鰻谷」はいかに。『恋飛脚』の「新口村」の如きは、最も感興の深きを覚えしむ。

吉田玉造は本年取て七十五歳、長門太夫以来多くの名人上手に就て芸道の修業をなし、古来人形の型を頽さぬを以て、斯道の名物と称せらる。近来は老体其意に任せず、技芸も之を十年前、否四五年前に比しても著しく退歩を見れども、なほ頑健壮者を圧服せり。彼れ常に近来諸儀人の軽薄に走り、配下の人形遣などが、覇気を競ひ、我流を振廻し、目の無き見物の気に入るやうな遣方のみを専として、古風の日に廃れゆき、太夫も三味線もケレンを事とし、世人に媚るもののみ多くして、彼れの古風には何人も寸が合はざれば、恒に往時の全盛時代を追懐して、故人の技芸を賞讃すること屡々なるが、独り摂津大掾の浄瑠璃に対しては、我手一パイに遣へるとて、遉に彼れは名人なりと賞揚せり。殊に摂津大掾があれだけの美音を有ちながら、普通声のよき太夫がなす如く、声を以て浄瑠璃の型を打壊し、自分一流を語り出さざるはエラキものなり。又今の若き太夫のよき声のものにて、最初は充分張り込んで語るも、後には気合が抜け、段々声が続かぬやうになるもの多けれど、彼の人は若き時の修業が今人とは違ひ、鍛へに鍛へたる咽喉なれば、アノ年しても少しも声にたるみが来らず、初めから終まで変らぬのは、実に感心の外なし、本年(三十六年)の一月興行に「新口村」を語りし時、玉造は孫右衛門の人形を遣ひしが、其孫右衛門の語り口には、大いに歎賞したりといふ。そは摂津大掾の声も、近頃は以前に比すればやや肉が落ち、幅が狭りたるには相違なきも、其代り以前の艶麗一方にあらず、寂を帯び来りて老役などはシツクリと適り、其時の孫右衛門の語り口など、何ともいへぬ妙味ありきとて、世人の斉しく歎賞する所なりしが、玉造は七十年来、これくらゐ結構な孫右衛門を使つたことなしといへり。名人よく名人を知るといふべきか。

前に述べたる語り物よりして、又摂津大掾は勇ましき所、悲壮淋漓のところ、即ち長門太夫と団平が大得意としたりといふ「志渡寺」の如きは、寧ろ彼れの不得意とする所なり。長門太夫は元来は壮大な所謂義太夫声なりしとはいへ、又艶物を語りても拙からず、されば長門の如きは、浄瑠璃の才能を殆ど一身に集めたるものにて、其れには比すべからざるも、之に反して優しい、美しい、即ち艶麗な方面には、摂津は又無敵と謂ふべく、チヤリ・皮肉物等の利ざるは、偶々以て彼れの芸品の高きを見るべし。それよりして彼れは世話物よりも時代物を本領としたり。

其廿三 伝授の巻

さて摂津大掾の門弟に就ては、今詳しく知り難きも、大略左の三区別あり。即ち彼れが越路時代より、親しく芸道を授けたるものと、芸道の上には少しも関係なきも、師匠春太夫の門弟にして、彼れとは兄弟筋の太夫ながら、春太夫の歿後、越路が春門の宗家たるの故を以て、師より預り弟子の名義により、太夫の籍だけを彼れの弟子に置くものあり。今の竹本大隅太夫・竹本組太夫の如き、又其初めは綾瀬太夫の門弟にして、曾て大阪へ修業に来りし時、越路の門弟となりたる今の竹本相生太夫(東京)の如き是なり。なほ此外には越路太夫の名声の高きと、其芸品の優れたるとを敬慕して、芸道に就ては一も其教を聞きたるにあらざれど、名義のみを越路の門弟と称へをる人あり。是等は素人浄瑠璃に多しといへり。されば其区別親疎を立てざる時は、彼の門弟は約三四百名にも達すべけれども、芸道の上の門弟は左まで多からず。彼れが明治十七年に自ら記せる、伝授の巻を見るに実に左の如し。先づ最初に元祖竹本義太夫の訓誡を記し、さて後に越路自ら詞書を加へたり。

凡音曲道、上平去入(じやうへうきよにふ)、四音四機、開合、仮名、清濁をもとゝする事いふに及ばず、就中、浄瑠璃とて薬師如来の宝号と申事、浄瑠璃御前の事よりおこりたるのみにもあらず、平判官康頼入道平家物語を作りて生仏に教へしふし付は、台家の称名より出たり、故に称名に二重三重あり、平家に、又二重三重あり、瀧野沢住の語り初し十二段の古きふしも、三重許りぞ今世には残りける、扨こそ浄瑠璃と名付たる事、讃仏称名の心もこもるよし伝へ承り候、しかればおろそかに語るは薬師如来の冥感も恐れあるにあらずや、予弱冠のむかし古播磨太夫の門下にしたがひ、口授をうけ、秘伝を得、余力ある時は他人の音曲をもひそかにうかゞひ、四十年来心をくだきて、今一流を極る事、聊か予が私にあらず、体用の位、長頭の墨譜、其外拍子、地はこび、寄字、戻り闇、移り、持合、中りさはる等の違ひ数をしらず、古の本には句切計りにて頌をさす事なし、皆口伝にて習ひたる事なり、近年詞地、色地、ウノシ等の頌を付る故、それ任せに語りちらし、或は予が正本の又写しにうつし、段段伝写して誤り多きをも吟味なく、我こそ習伝たり顔に語る人は、蛤の殻をそれと思ひて、中の身を拾ると云山家者のたとへに似たり、或は聞人の耳に本心を奪はれ、声を作り、又は己れが声自慢に色を付、時花歌(はやりうた)などにかゝはりて、浄瑠璃の正体を失ふ事、鴉が鴬のまねして、鴉にもあらず鴬にもあらぬが如し、諸芸共に口伝面授なくして奥庭に至る事、いまだ例を聞ず、予が門に遊ぶ人々、此心を得て稽古修行有ば、秘伝を残さず相伝して、一流を永々にとゞむるにおゐては、老後の思ひ出何事かこれにしかんや、口伝は師匠にあり、稽古は花鳥風月にあり、常々神祇、釈教、恋、無常、人倫、生類、山類、水辺、降物、植物、聞物、述懐、哀傷、祝言等に心をよせ、おこたりなく稽古あるべくさむらふなり穴かしこ

藤原博教

(以上元祖義太夫の詞)

右御教訓承知仕候、口伝を受け師恩を蒙り候上は何用(いかよう)之儀にても相背申間敷候、然る上は無解怠(けたいなく)修行可仕候、浄瑠璃心掛無仁に猥りに伝授仕間敷候、尤浄瑠璃一通りの儀においては師命の儀御座候得ば、麁略に仕間敷候、若し不届成儀御座候はゞ、如何様共可被遊候、其節一言の申分無之候御事

一 遠所他国は不申及、於当地も門弟にて無之者門弟と申掠め、私に弟子を取、我儘仕候者有之候はゞ、吟味致ともない申間敷候、並に相弟子中申合せ、右条々相背き候はゞ、互に異見仕、急度相勤可申候、為其銘々判形仍而如件

宝永七寅年正月 日

以上は元祖義太夫が、門弟に対し訓誡を与へたるに際し、門弟より連署して、師に向ひ、其鴻恩を謝したるもを、越路はここに抜萃して、伝授の巻の巻頭に写し、更に訓誡して曰く、

右は当流の元祖竹本筑後掾殿の教諭にして、門弟衆も皆々篤志の旁にて、銘々此道の奥秘を極められしなり、今末世に至つて曲道もおとろへ、況んや我輩の愚昧短才にして技芸も拙なく、中々故大人達の九牛が一毛真似する事も能はざれども、古風の絶なんこと残念の余り、爰に此文を写して、以て猶後世に竹豊の技芸弥々さかえに栄えんことを希望するになむ、故に此流を汲まんものは此教を会得し、只勧善懲悪を専らにして、醜態をはぶき、風化の一助ともならむ事を務めて、おのれ/\の品行を、正しく勉強ありたきものと、おこがましくも拙き筆をとりてしかいふものは

明治十七年第一月 日

五代目春太夫嗣弟

藤 原 愛 純 印

(以上摂津の門弟に対する訓誡)

三ヶの御教訓

一 敬神愛国之旨を可体事

一 天理人道を明にすべき事

一 皇上を奉戴し朝旨を遵守可令事

条 則

一 従政府御布告の趣堅可相守申事

一 師弟誓約致候上は何事に不寄師命相背き申間敷候事

一 三業組合申合規則併因社習慣屹度相守可申事

右之条々逐一承諾仕候也、然る上は万一相背候節、申合せ規約に照し、如何様に被成候共申分無之候、仍而印証如件

明治十七年第一月

路太夫 南部太夫 越の太夫 春栄太夫

越喜太夫 氏太夫 春子太夫 組太夫

豊後越美太夫 豊前越名太夫 越子太夫 越茂太夫

曾我太夫 仙台春愛 春吾太夫 春間太夫

豊前葉太夫 越千代 七五三太夫 春賀太夫

筑前越可 常子太夫 越松 さの太夫

多門太夫 源太夫 筑前越波太夫 筑前越有米(こしありよね)

町太夫 時太夫 筑後越和太夫 むら太夫

東京越戸太夫 春戸太夫 越寿 豊太夫

佐島太夫 藍玉太夫 肥後越三根(こしみね) 越尾太夫

肥後春の太夫 泉太夫 肥前越磨太夫 越賀太夫

越江太夫 越鳳太夫 駿河越貴太夫 淡路越羽太夫

越知太夫 越代太夫 関路太夫 能登越八重

東京越江太夫 競太夫 陸路太夫 長尾太夫

登磨(とま)太夫 能登越吉(こしきち) 綾太夫 越の助

越賀太夫 越戸太夫 越尾太夫 相生太夫

操太夫 調太夫 越子(こしこ) 角太夫

叶太夫 越江太夫 小さの太夫 越尾太夫

尾上太夫 高尾太夫 鶴尾太夫 長広

越の太夫 越可太夫 越見太夫 越登太夫

越米(こしよね) 越磨太夫 越茅(こしぢ)太夫 越松

越喜太夫 越和太夫 越見太夫 二見太夫

源子太夫 源八 浅香太夫 源の助

以上は因講に入れる者のみにして、其他は省きたるものなり。総数に於て九十二名、決して少なきにあらず、尤も右の内には名義ばかりの者、素人浄瑠璃は加はらず。又其後改名したるもあれば、今日にては名の替りたるも多し。大隅の春子太夫、今の越路のさの太夫といへる如き是なり。而して其最も名の顕はれたるものを挙ぐれば、

むら太夫 七五三太夫 越路太夫 豊太夫 時太夫

南部太夫 叶 太 夫 源子太夫 越可太夫 越喜太夫

の十名にして右は摂津大掾が直参の弟子なり。何れも文楽座へ出勤しをるもの(尤も目下休みをるもあり)、又預り弟子にては、

大隅太夫 組 太 夫

今東京に在りて興行しをるものにては、

相生太夫 さの太夫 多門太夫 路太夫

等あり。女浄瑠璃にては、

長広 越米

源之助 越子(東京)

等にして、現今最も芸の進み、人気を有し、前途多望なる太夫は、大隅・越路・相生、女を一枚加ふれば、長広を以て、強ひて摂津大掾の四天王とも謂ふべし。然れども大隅は大隅一流なり、芸の上には殆ど関係なし。相生も亦然り。長広に至りては、もと女性のことなれば多くいふくからず。真に其流派を承継ぎ、師の衣鉢を伝へんとするものは、一の越路太夫あるのみ。故に今越路の略歴を加へて、摂津大掾が門弟の代表者となさん。

竹本越路太夫(三代目)

本名は貴田常次郎といふ。大阪にも劣らず、狭き所ながら浄瑠璃は昔より流行り、又多くの名人上手を出したる泉州堺の産なり。常次郎の家は甲斐町の飲食店にして、彼は次男なり。兄は九一郎といひしが、此九一郎が素人ながら三味線を習ひをりて、弟なる常次郎を相手に、弾語りをすること屡々あり、常次郎は学校より帰りては、兄に就て浄瑠璃の稽古をなしぬ。時に九歳、彼れは慶応元年の生れなり。

天性好むところ、明けても暮れても浄瑠璃を唸るのみ、其代りには小児ながら能く呑込み、一二年の内には、なかなか巧者に語るやうになれり。父は既に兄の三味線に持余しをる所とて、其弟が又も浄瑠璃を語り、兄弟して御座敷など勤むることとなれば一家は破滅、由々しき一大事と思ひ、既に手を着けし兄は救ふべからずとするも、弟だけは真人間に育て、道楽者にはしたくなしと、頻りに制止したれども聞かざるより、是は家に置きては宜しからずと、塩踏やら商売の見習ひやら、ある商家へ丁稚奉公にやりしに、主家にても日々浄瑠璃の文句を口吟み、一向商業(あきなひ)などに頓着せざれば、軈て其所を放逐されぬ。父は怒り、更に他に遣らんとするに際し、常次郎は何思ひけん、奉公に行くならば寧(いつそ)坊主になると主張して、遂に大阪生国魂神社の東門一丁東の辻なる大安寺といふ懇意の寺に身を投じ、事の次第を述べて弟子入を頼みしも、住職は小児の事とて真に受けず、併し何と諭しても家へ帰らざれば、暫く其儘寺に留め置きぬ。常次郎は好き事として、ここにても日々浄瑠璃の練習に余念なければ、住職も大いに持余し、且は斯ばかり好むる所にして、才気に富み小児ながらも決して侮るべからざるものあれば、寧ろ其好む所に就かしむるこそ可けれと、遂に父を説得して、常次郎をして素志を遂げしめたり。是より常次郎は父の許可を得て、其頃堺に稽古屋を開きをりし、団園平の門人豊澤団七なるものありしかば、彼れに就て本式の稽古をはじめたるより、上達の著しきこと他に比類なく、十一二の頃より常子太夫と名乗り、豆太夫を以て諸所の寄席へ出勤しぬ。是れ彼れが芸人生涯の初めなり。

されど斯くありては芸の進歩にも妨げなればとて、十四歳の時(明治十一年)大阪に来り、越路太夫の内弟子となり、親しく彼れに就て稽古をすることとなりしが、さて芸名を何とか命けて貰はんと頼みしに、越路は既に常子といふ名あれば、其れにて別に改むる必要もなかるべしと、日々教へをなし、翌十二年九月より、九州・中国筋へ一年余も旅稼ぎに出し時、常子を伴ひ行きて、諸所の興行に出し、其技芸を研かしめたるに、語り口には才気充満ち、将来上手となるべき見込みあるのみならず、性質頗る素直にして、人と争などすることなければ、又なきものと思ひたり。二三年の間には、素より著しく芸の進歩ありたるも、師の越路は突飛なることを好まざれば、容易に文楽へは出勤させず、深く練習の功を積ましめゐたるが、最早いつまでも束縛するにも及ばずと、明治十六年六月越路が櫓下となりし時、松島文楽にて、狂言は『彦山』と『伊勢物語』と『日本振袖始』にて、師匠は此時「春日村」を語りし時、常子は『彦山』の「敵討」を語りぬ。

尤も此以前文楽座の番附面には、一二度名前を載せられたり。そは最初より出る時は、大序より語らざるを得ざる規定なれども、其芸の如き今は充分仕込まれて、同輩の遥か上にありたれども、新古順序の喧しき斯界のことなれば、先づ二三度唯名を掲げて、其位置を作らしめぬ。二十三年さの太夫と改む、時に二十五歳なり。是より引続き師と共に文楽へ出勤し、青年の錚々たるものとして好評あり。

明治二十九年、自ら真となつて九州へ出稼し、三十年の十一月に帰阪し、三十一年の一月より文楽に出勤し、同年の三月興行に文字太夫と改名し、三十六年一月、越路が春太夫の名を継ぐに至り、直に師より其の名を譲り受け、三代目越路太夫となる。思ふに今日の彼れはなほ修業中にあり。越路なる名の、今迄余りに大きく世間へ響きゐたりしこととて、稍荷の勝ち過ぎたる観なきにあらざるも、彼れは決して其名を得たるが為に慢心を生ずるものにあらず、恐らく慎しみ、越路なる大名に負かざらんことを期するなるべし。また実に彼れが芸には、発達の余地少なからず、世人は彼が将来に深く望を嘱すといふ。

其廿四 苦心談

摂津大掾の住宅に就ては、最初まだ大阪へ来て間もなき時、北濱二丁目浪花橋東詰に住へり。同じ頃又堂島中通り一丁目に稽古所を設け、弟子を取りて教へゐたりしことあり。其後竹本咲太夫病歿して、其家博労町四丁目にありて、久しく文楽座へ抵当に入りをりしを、越路が譲り受け、明治六年ここに移転せしが、ここに住へりし内、不運にも三度祝融氏に見舞はれ、其都度類焼の禍に罹りたり。血気の頃なれば屈せず、二度目までは家を新築して住へりしも、余り屡々なれば、三度目の類焼の時、北濱五丁目に一時借宅することとなれり。これ明治二十年のことなり。今の住宅は土佐堀裏町(西横堀船町橋西詰北へ入濱側)にあり、二見金助の表札を掲ぐ、此家屋は去る二十五年新築してここに移転せしなり。