FILE 26 義太夫の心得

(2000.05.05)

(2019.03.18)

提供者:ね太郎

【 竹本摂津大掾述 義太夫の心得 】

[注]

原文は総ルビ。

「玉造と独遣の奴」の項までは原文通り総ルビとし、以降は適宜ルビを付した。

竹本摂津大椽といへるは、斯界の巨匠が宮家より賜はりたるの名なり、大椽の至芸は名を辱めずと人皆称ふ。茲にその大椽の芸談を集録して世の同好に示すを見れば、一句一節の奥秘亦全く此外に出でず。心に読みて身に行ふを得る者は幸なる哉。

明治辛亥秋九月

岡鬼太郎 識

つれびき

義太夫は大阪が本場であるのは申す迄もないが、其名物を各所に輸入し分布した結果、近時東京に於ける義太夫熱の発展旺盛は、頗る顕著なものがある。

蓋し、外観の虚勢を示す幼稚なのでなく、恐らく内容の充実を誇るべく、真面目なる研究に浮身を窶す傾向となつた、所詮過去十五六年前とは、殆んど隔世の感があると思ふ。

所謂元禄時代の音楽趣味を解する能力と、より以上に普及鼓吹せんとする努力腐心に由つて、更に長足の進歩をしたのではあるまいか。

尠くとも口に、手に、耳に、芸術に対する自覚が鋭敏明快になつたのは、争はれない事実だ。

場違ひ抔と、徒に侮辱すべきではない。

苟も、真面目に芸術の趣味内容を研究する同好の紳士淑女の要求に応じて生れたのが、本書である。

名人摂津大椽翁が、一生を傾注して斯道を苦心啓発せられた説話に依り、近松の遺韻は万代の心霊に響く、美妙なる声調--文芸復興期(ルネツサンス)の音楽--其楽趣を通俗に会得される御蔭を翁に感謝せねばならぬ。

本書を編輯するに当り、岡鬼太郎先生は序文を寄与せられ、桑田春風先生、演芸画報社各位の厚意を深く感謝する次第である。

明治辛亥九月

編者識

目 次

義太夫の心得目次終

義太夫の心得

竹本摂津大椽述

[一]体(たい)今(いま)の浄瑠璃(しやうるり)をお聴(き)になる御連中(ごれんぢう)は、甚(はなは)だ失礼(しつれい)で御座(ござ)いますが、何(ど)うも昔(むかし)の御方(おかた)の様(やう)に、御熱心(ごねつしん)で御座(ござ)いません、極(ごく)古(ふる)いことは存(ぞん)じませんが、それでも昔(むかし)は随分(ずゐぶん)義太夫(ぎだいふ)のために、身代(しんだい)を潰(つぶ)して了(しま)つたといふ方(かた)が御座(ござ)いますので文楽(ぶんらく)へ光来(おいで)になつても、彼所(あそこ)は斯(か)う此所(こゝ)は斯(か)うと非常(ひじやう)に喧(やか)しい、壺(つぼ)に適合(はま)つた御注意(ごちうい)がありました。

そこで私共(わたくしども)も迂濶(うくわつ)に遣(や)る事(こと)が出来(できん)んといふ事(こと)になりますが、今(いま)では遊芸(いうげい)のために其様(そん)な不経済(ふけいざい)な事(こと)をする御方(おかた)は御座(ござ)いません、のみならず娘義太夫(むすめぎだいふ)などに稽古(けいこ)をして御貰(おもら)ひになつて、サワリとか口説(くどき)とか細(こまか)い節廻(ふしまは)しとかいふ様(やう)な処(ところ)へ来(く)ると、師匠(しゝやう)の方(はう)からヨシ/\抔(なぞ)と声(こゑ)を掛(か)けて、無性(むしやう)に嬉(うれ)しがらせを申(まを)します。そこが人情(にんじやう)の自然(しぜん)でお習(なら)ひになる方(かた)も、ツイ余計(よけい)に喉(のど)を振舞(ふりまは)して賞(ほめ)められたいといふ様(やう)な事(こと)になります。私共(わたしども)の方(はう)ではこれを前受(まへうけ)と申(まを)して、充分(ぢうぶん)戒(いまし)めねばならん事(こと)になつて居(を)りますが、さて兎角(とかく)此(この)弊(へい)には陥(おちゐ)り易(やす)いもので、肝腎(かんじん)の浄瑠璃(じやうるり)の節(ふし)といふものが、御留守(おるす)になつて困(こま)ります。

久(ひさ)しく東京(とうきやう)へ参(まゐ)つて居(ゐ)る朝太夫(あさだいふ)なども、相替(あひかは)らず盛(さか)んに御贔屓(ごひゐき)をうけて居(ゐ)るようですが、彼(あの)男(をとこ)なども大坂(おほさか)に居(お)ります時分(じぶん)には、彼様(あん)なに喉(のど)を振舞(ふりまは)すといふ事(こと)は御座(ござ)いませんでした、昔(むかし)の名人(めいじん)は客(きやく)に賞(ほ)められるといふと、其所(そこ)を非常(ひじやう)に気(き)にしたもので、家(うち)へ帰(かへ)つてから其処(そこ)を充分(じうぶん)に研究(けんきう)して工風(くふう)に工風(くふう)を積(つ)んだと申(まを)します、客(きやく)に賞(ほ)められてそれを気(き)にするとは解(わか)らぬ話(はなし)、一体(たい)其(そ)れは何(ど)ういふ訳(わけ)かと申(まを)しますると、その浄瑠璃(じやうるり)を語(かた)る太夫(たいふ)の技芸(ぎげい)が真(しん)の妙所(めうしよ)に這入(はい)りますれば、それをお聴(き)きになる客(きやく)の頭(あたま)の中(うち)には、我(われ)を忘(わす)れて太夫(たいふ)の技芸(ぎげい)をお賞(ほ)めになるといふ、余地(よち)のあるべきものではなく、技(ぎ)神入(しんにい)るとか申(まを)して太夫(たいふ)の語(かた)る文句(もんく)が真(しん)に浄瑠璃(じやうるり)の中(うち)の人物(じんぶつ)に成(な)つて了(しま)ひますると、それに動(うご)かされてお在(いで)になる聴衆(きゝて)の頭(あたま)に、拍手(はくしゆ)喝采(かつさい)するといふ余裕(よゆう)の在(あ)る筈(はづ)は御座(ござ)いません。浄瑠璃(じやうるり)は全体(ぜんたい)に節(ふし)が附(つ)いて居(を)りまして、それを三味線(みせん)に合(あは)せて調子(てうし)を附(つけ)けたもので御座(ござ)いますから、何所(どこ)が一ト所(ところ)耳立(みゝだ)つて客(きやく)の頭(あたま)に響(ひゞ)く様(やう)な所(ところ)があれば、それは必(かなら)ず聴衆(きゝて)の頭(あたま)に語(かたる)る太夫(たいふ)よりも尚(なほ)一層(そう)余裕(よゆう)があるに相違(さうゐ)ございません、お客(きやく)が拍手(はくしゆ)喝采(かつさい)してヨウ/\抔(なぞ)と申(まを)しまする所(ところ)は、必(かなら)ず技芸(ぎげい)の拙(まづ)い所(ところ)で、それを喜(よろこ)んで図(づ)に乗(の)るといふのは、太(おほ)きに考(かんが)への違(ちが)つた事(こと)と存(ぞん)じます、語(かた)つて居(を)りまする時(とき)に鳥渡(ちよつと)でも、客(きやく)から賞(ほめ)られまする様(やう)な事(こと)があると、真(まこと)に冷々(ひや/\)しまするので、本当(ほんたう)に賞(ほ)められまする時(とき)には、

一段(だん)を語(かた)り畢(をは)つた時(とき)『アー面白(おもしろ)かつた』といふ心持(こゝろもち)が、一般(ぱん)に座(ざ)の中(なか)に充満(じうまん)しますから、何所(どこ)ともなく溜息(ためいき)を吐(つ)く様(やう)な言(い)ふに言(い)はれぬ一種(しゆ)の声(こゑ)が聞(きこ)えます。

これを私共(わたしども)の方(はう)では、ジワ/\が来(く)ると申(まを)しまして、それでこそ初(はじ)めて芸(げい)が聴衆(きゝて)を感動(かんどう)させたといふ事(こと)になるので御座(ござ)います。何(ど)うも此(この)節(せつ)の人(ひと)は「ジワ」を取(と)る事(こと)を考(かんが)へませんで、只(たゞ)一心(しん)に例(れい)の「ヨウ/\」許(ばか)りを言(い)つて貰(もら)ひたがるには困(こま)ります。

[倉+鳥]山古跡松(ひばりやまこせきのまつ)は御存知(ごぞんぢ)の通(とほ)り例(れい)の中将姫(ちうじやうひめ)で、先(ま)づ姫物(ひめもの)の中(うち)では随分(ずゐぶん)雑[難](むづ)かしいものになつて居(を)るのでございます。そこで品格(ひんかく)を第(だい)一に致(いた)しまするので、とかく浄瑠璃(じやうるり)の文句(もんく)の中(うち)にも色気(いろけ)とか模様(もやう)とか云(い)ふものが御座(ござ)いません、先年(せんねん)……十七年(ねん)の三月(ぐわつ)でございましたが、松島(まつしま)の文楽座(ぶんらくざ)が丁度(ちやうど)此(こ)の浄瑠璃(じやうるり)を出(だ)しましたので、三味線(みせん)の豊澤団平(とよざはだんぺい)さんと相談(さうだん)しまして、姫(ひめ)の出(で)の『アラ痛(いた)はしや中将姫(ちうじやうひめ)、七日(か)七夜(よ)は泣明(なきあか)し、明(あ)くる八日(か)の朝(あさ)の雪(ゆき)、我(われ)を責苦(せめく)の種(たね)となる、身(み)も冷(ひえ)かへる其上(そのうえ)』にといふ、彼所(あそこ)のアラ痛(いた)はしや……中将姫(ちうじやうひめ)と申(まを)しまする所(ところ)が、素(も)と三下(さが)りになつて居(ゐ)るので御座(ござ)いますが何(ど)とも、品位(ひんゐ)許(ばかり)を旨(むね)と致(いた)しまするので、大(おほ)きに素朴(じみ)に聞(き)こえます。

そこで団平(だんぺい)さんと工風(くふう)をしまして、二上(あが)りに改(あらた)めて遣(や)って見(み)ましたが、さて二上(あが)りとなりますとまた華美(はで)になつて不可(いけ)ません、種々(いろ/\)考(かんが)へて見(み)ましたけれど、何分(なにぶん)にも腑(ふ)に落(お)ちませんので、今(いま)では復(ま)た旧(もと)の通(とほ)り三下(さが)りに直(なほ)して語(かた)つて居(ゐ)るので御座(ござ)います。此(この)鳥渡(ちよつと)した一ト口(くち)でも先(ま)づ斯様(かやう)な訳(わけ)でございまして、団平(だんぺい)さんも御存(ごぞん)じの通(とほ)り丹念(たんねん)な人(ひと)で御座(ござ)いますから、斯(か)ういふ所(ところ)には随分(ずゐぶん)苦労(くろう)をされましたが、何(ど)うしても右大臣家(うだいじんけ)の姫君(ひめぎみ)といふ、天然(てんねん)自然(しぜん)の品位(ひんゐ)には勝(かた)れません、それからアノ『素足(すあし)に雪(ゆき)の氷道(こほりみち)、剣(つるぎ)を踏(ふ)むが如(ごと)くにてどよめば行(ゆ)けと打擲(うちたゝ)く、梢(こずゑ)の雪(ゆき)が一ト積(つも)り』といふ、彼所(あすこ)のどよめば行(ゆ)けと打擲(うちたゝ)くの辺(あたり)でございますが、アレは余程(よほど)その語(かた)り口(くり[ち])が以前(いぜん)に比(くら)べて見(み)ると変(かは)つて居(を)ります。尤(もつと)も斯様(かやう)なことは御素人方(おしろうとがた)の御存(ごぞん)じの無(な)いことで御座(ござ)いますから、何(ど)うでも宜(よろ)しい様(やう)なものでございます。

模様(もやう)の所(ところ)になりまして、『ヤレ心(こゝろ)なの下部(しもべ)やな、昨日(きのふ)までも今朝(けさ)迄(まで)も、痛(いたは)り待(はべ)る身(み)なりしを』といふ、彼所(あそこ)のヤレ心(こゝろ)なの下部(しもべ)やなは説教節(せつけうぶし)で遣(や)りますので、痛(いた)はり待(はべ)るといふ所(ところ)を文弥(ぶんや)で語(かた)るので御座(ござ)いますが、説教(せつけう)は申上(まをしあげ)る迄(まで)もなく甲(か)ンの声(こゑ)が要(い)りまする。それに何方(どつち)も鳥渡(ちよつと)哀(あは)れな方(はう)へ用(もち)ゐますもので、声(こゑ)の有(あ)りませんものは余程(よほど)語(かた)り難(にく)いので御座(ござ)います。この責(せめ)の間(ま)は私(わたし)も若(わか)い時分(じぶん)から、大(おほ)きに苦労(くらう)致(いた)しましたので、今(いま)から考(かんが)へて見(み)ますと余程(よほど)可笑(おかし)いことが御座(ござ)います。ズーッと以前(いぜん)……私(わたし)が大阪(おほさか)へ参(まゐ)りました頃(ころ)の事(こと)で御座(ござ)いますが、浪花橋(なにはばし)の東詰(ひがしづめ)に住(すん)で居(を)りまして、堂島(だうじま)中通(なかどほ)り一丁目(ちやうめ)の尼(あま)ケ崎(さき)裏(うら)と申(まを)しまする処(ところ)に、稽古所(けいこじよ)を有(も)つて居(を)りましたが、夜(よ)になつてから頻(しきり)にこの雪責(ゆきぜめ)の間(ま)を稽古(けいこ)しまするのに、何(ど)うしても思(おも)ふ様(やう)に語(かた)れません。そこで自分(じぶん)が姫(ひめ)になつた積(つも)りで、体(からだ)を畳(たゝみ)に摺(す)りつけまして悶(もだ)え/\稽古(けいこ)をしまするのが幾夜(いくよ)であつたか覚(おぼ)えが御座(ござ)いません。ところで其(そ)の尼(あま)ケ崎(さき)裏(うら)と申(まを)しまする処(ところ)は、棟割長屋(むねわりながや)が十二三軒も御座(ござ)いまするので、深夜(しんや)の事(こと)ではあり、隣(となり)から隣(となり)へ私(わたし)の声(こゑ)が響(ひゞ)いたものと見(み)えまして、アレは一体(たい)何(なん)だらうと云(い)ふ妙(めう)な評判(ひやうばん)が立(た)ちました、勿論(もちろん)其(そ)の頃(ころ)は未(ま)だ私(わたし)も一向(かう)詰(つま)らないもので御座(ござ)いましたからそこで隣(となり)の家(うち)では若(も)しや女(むすめ)の子(こ)でも責(せ)め殺(ころ)すのでは有(あ)るまいか、女(むすめ)の子(こ)が無(な)いとすれば狸(たぬき)の所為(しはざ)に相違(さうゐ)ないと云(い)ふので、大騒(おほさは)ぎを致(いた)した事(こと)がございます。

私(わたし)が近来(ちかごろ)……この浄瑠璃(じやうるり)を語(かた)りましたのは、明治(めいぢ)十七年(ねん)三月(ぐわつ)一日(にち)に松島(まつしま)の文楽座(ぶんらくざ)で、前(まへ)が玉藻前(たまものまへ)に切(きり)が中将姫(ちうじやうひめ)で、三味線(みせん)団平(だんぺい)さんで御座(ござ)いましたが、其(それ)から後(のち)二十一年(ねん)六月(ぐわつ)七日(か)に御霊(ごれう)の文楽座(ぶんらくざ)が新築(しんちく)落成(らくせい)しまして、前(まへ)が千本桜(ぼんざくら)に切(きり)が中将姫(ちうじやうひめ)で、三味線(みせん)は野澤(のざは)吉兵衛(きちべゑ)でごお[ざ]いました[興行月日6月7日より7月12日まで(義太夫年表)]、二十六年(ねん)九月(ぐわつ)には前(まへ)が近江源氏(あふみげんじ)で、切(きり)が中将姫(ちうじやうひめ)で、三味線(みせん)が野沢(のざは)広助(ひろすけ)、二十九年(ねん)には前(まへ)が出世太平記(しゆつせたいへいき)で中幕(なかまく)が中将姫(ちうじやうひめ)、切(きり)が伊勢音頭(いせおんど)といふ出物(だしもの)で、三味線(みせん)は依然(やはり)吉兵衛(きちべゑ)でございました、三十三年(ねん)には三月(ぐわつ)興行(こうぎやう)に前(まへ)が薄雪(うすゆき)で中幕(なかまく)が中将姫(ちうじやうひめ)切(きり)が野崎(のざき)といふので例(れい)の吉兵衛(きちべゑ)の三味線(みせん)でございましたが其(その)月(つき)の十八日(にち)から病気(びやい[う]き)になりまして、そこで文字太夫(もじだいふ)に代(かは)つて貰(もら)ひまして、須磨(すま)で転地療治(てんちれうぢ)を致(いた)すといふ様(やう)な事(こと)になりました。

(注 中将姫古跡松 雪責のたん 春太夫床本 奥書より:誤読の箇所もあるかと思います)

明治十四年巳一月十日ヨリ三月十五日迄五十三日之間興行 大入ニ付表揃ヱ出ル 前狂言大江山 切中将姫相勤ル 跡雲雀山之□□□□□津太夫相勤ル松島文楽座 三味線 団平

十七年三月一日ヨリ同松島ニテ前玉藻前 切中将姫四月六日迄三十七日間興行大入也 此時二上リ□□語ル 三味線 豊沢団平

二十一年六月七日ヨリ御霊文楽座ニテ東京戻リ 前千本桜 切中将姫 七月十二日迄 三十四日間興行大入也 三味線 野沢吉兵衛

二十六年九月五日ヨリ同所ニテ 前近江源氏 切中将姫 十月二日迄 廿八日間興行 三味線 豊沢広助

二十九年九月八日ヨリ 前出世太平記 中将姫 切伊勢音頭 十月十五日迄 二十八日間興行 大入也 三味線 仝人

丗三年三月一日ヨリ 前新薄雪 中中将姫 切哥祭文野崎村 四月廿九日迄 六十日間 大入也 三月十八日迄勤 不計 病気ニテ文字太夫替リヲ勤 三味線 野沢吉兵衛

浄瑠璃(じやうるり)の中(うち)で何(なに)が一番(ばん)難(むづか)しいかと申(まを)しますると、其(そ)れは曲節(ふしまは)しも難(むづか)しいし、又(また)音声(おんせい)の活殺(めりはり)も難(むづか)しいので御座(ござ)いますが、大体(だいたい)はその浄瑠璃(じやうるり)の中(なか)の人物(じんぶつ)に成澄(なりすま)すといふ事(こと)が、出来(でき)るか何(ど)うかといふ所(ところ)に在(あ)るので、其(その)人物(じんぶつ)を瞭然(ちやん)と語(かた)り別(わ)けることが出来(でき)さヘしますれば、それで浄瑠璃(じやうるり)といふものの精神(せいしん)だけは、先(ま)づ成功(せいこう)したと申(まを)しても宜(よろ)しからうと存(ぞん)じます。

私(わたし)などの経験(けいけん)に依(よ)りますと、此(この)人物(ぢんぶつ)になるといふ事(こと)が誠(まこと)に難(むづか)しいので御座(ござ)いまして、大弐(だいに)広嗣(ひろつぐ)なども爾(さ)うでございます。本文(ほんもん)を御覧(ごらん)になれば解(わか)りまするが、先(ま)づ最初(さいしよ)に『是(こ)れは是(こ)れは岩根御前(いはねごぜん)、此(この)間(あひだ)は御参内(ござんだい)なきゆゑ、お上(かみ)にも殊(こと)の外(ほか)お待兼(まちかね)』と御台所(みだいどころ)に対(たい)する通常(つうじやう)の挨拶(あひさつ)を致(いた)して、直(す)ぐ辞(ことば)を接(つ)いで、『ヤア中将姫(ちうじやうひめ)、観世音(くわんぜおん)の尊像(そんぞう)何方(いづく)へ遣(や)りしぞ、サア真直(まつすぐ)に白状(はくじやう)せよ、詐(いつは)ると此(この)上(うへ)に骨(ほね)を挫(ひし)いて言(いは)さにやならぬ』と斯様(かやう)に申(まを)すので御座(ござ)いますが、私共(わたしども)が之(こ)れを語(かた)りますると、何(ど)うも非常(ひじやう)に人品(じんぴん)の卑(いや)しい粗暴(そぼう)な人(ひと)の様(やう)に聞(きこ)えまするので、位階(くらゐ)を有(も)つた品(ひん)の好(い)い歴乎(れつき)とした、公卿(くげ)の様(やう)には聞(きか)れませぬ、爵[爾](そ)うかと言(い)つて昔(むかし)から伝(つた)つて居(を)りまする大家(たいか)の文章(ぶんしやう)に手(て)を附(つ)けるといふ事(こと)は成(な)らぬ、成(な)らぬといふ訳(か[わ]け)も有(あ)りますまいが、先(ま)づそれよりも自分(じぶん)の技芸(ぎげい)といふ事(こと)に就(つ)いて、考(かんが)へねばなりませぬ、同(おな)じ文章(ぶんしやう)を語(かた)りまするのにも其(その)技芸(ぎげい)の巧拙(こうせつ)に因(よ)つて、本文(ほんもん)の意味(いみ)を殺(ころ)す事(こと)にもなれば、又(また)活(いか)すことにもなりまする、私(わたし)はこれを久(ひさ)しう考(かんが)へて居(を)りまするので、先年(せんねん)も面白(おもしろ)いお話(はなし)が御座(ござ)いました、それは在(あ)るお素人(しろふと)の方(かた)に此(この)浄瑠璃(じやうるり)の稽古(けいこ)を致(いた)しました時(とき)の事(こと)で、其(そ)の方(かた)の音声(おんせい)といひ調子(てうし)といひ、決(けつ)して妙手(じやうづ)といふので御座(ござ)いませんが、いかにも其(その)辞(ことば)に言(い)ふに言(い)れぬ品(ひん)がございまして、成程(なるほど)広嗣(ひろつぐ)といふ人(ひと)は、斯(か)ういふ様(やう)な品(ひん)の好(い)い意地(いぢ)の悪(わる)い、爾(そ)して、何処(どこ)となく嫌(いや)な好(す)かん人(ひと)であつたらうと、斯様(かやう)に私(わたし)が感(かん)じまして、未(ま)だ/\他人様(ひとさま)などの師匠(しゝやう)になる様(やう)な身分(みぶん)では無(な)いと、大(おほい)に愧(は)ぢた事(こと)でございます。

▲玉造(たまざう)と独遣(ひとりつかひ)の奴(やつこ)

下廻(したまは)りの遣(つか)ひまする、奴(やつこ)、あれは独遣(ひとりづか)ひと申(まを)しまして、一向(かう)身(み)を入(い)れて遣(や)りませんのが多(おほ)う御座(ござ)います、広嗣(ひろつぐ)が中将姫(ちうじやや[う]ひめ)を呼出(よびだ)しまするのにも、『コリヤ汝等(うぬ)、手(て)に手(て)に割竹(わりだけ)持(も)つて姫(ひめ)をこれヘ引立(ひきたて)来(きた)れ、ヲヽ早(はや)く行(ゆ)け、早(はや)く行(ゆ)け』と斯様(かやう)に手強(てづよ)く二度(ど)重(かさ)ねまして、其(そ)れから、『行(ゆ)か―ぬ―か―や―い』と、強(つよ)く押(おさ)へる様(やう)に力(ちから)を籠(こ)めて申(まを)しまするが是(こ)れは元来(もともと)行(ゆ)きたく無(な)いので御座(ござ)りまするから、斯(か)う申(まを)しませんと人形(にんぎやう)を動(うご)かす事(こと)が出来(でき)ませんので、それで奴(やつこ)が行(ゆ)きかけまするのを呼留(よびとめ)て、『アヽ、コリヤ/\、用捨(ようしや)はならぬぞ、用捨(ようしや)致(いた)さば汝等(うぬら)も首(くび)が飛(と)ぶぞよ、サ合点(がつてん)か』といふ、其(その)用拾(ようしや)はならぬぞといふ所(ところ)が、随分(ずゐぶん)難(むづか)しいので御座(ござ)います、何時(いつ)でございましたか、御存(ごぞん)じの例(れい)の玉造(たまざう)が此奴(こゝ)の処(ところ)を後(うしろ)の方(はう)で見(み)てゐた事(こと)がありましたが、何(ど)うしても此(この)奴(やつこ)の独遣(ひとりづか)ひが気(き)に入(い)らぬ、勿論(もちろん)彼(あ)の通(とほ)りの八釜(やかま)しい人(ひと)で御座(ござ)いましたからとう/\耐(たま)らなくなつたと見(み)えまして、何(なに)を為(し)て居(ゐ)るんだと自分(じぶん)が其場(そのば)へ飛出(とびだ)して、奴(やつこ)を遣(つか)つて見(み)せた事(こと)が御座(ござ)います。

浄瑠璃は小野お通の十二段が嚆矢(はじまり)ださうで御座いまして其頃には何様(どん)な風に語りましたものやら、トント存じませんが、人形に依つて節を附けまする様になりましてからは浄璃璃[浄瑠璃]を語りまするものと、人形を遣ひまするものとの間に、他に類(るゐ)の無い余程(よほど)大切な関係が出来ました。それは太夫が斯(こ)う語る時には、人形の方で何(ど)うするとか、また斯(か)う人形の動く時には、太夫の方で何(ど)うするとかいふ様な工合で、其呼吸が中々面倒になつてまゐりましたが、併(しか)し実地(じつち)にそれを遣(や)るものの身になりますと中々容易な事では御座いません、今自分が語つて居る浄瑠璃に附いて人形が何(なに)を為(し)て居りまするやら、また何(ど)んな事を遣つて居りまするやら、語る太夫には少しもそれの解りませんのが多う御座います。皆が皆とは申されませんが、床(ゆか)の上で語つて居ながら、瞭然(ちやん)と人形の見えるもの抔(など)は、誠に鮮(すくな)いので御座いますから、尚更(なほさら)人形を遣ひまするものと、浄瑠璃を語りまするものと、呼吸(いき)が、ピツタリ符合しませんければならぬ、其れでないと迚(とて)も客を感動させるといふ事は出来ません。

尤(もっと)も浄瑠璃を語(かた)りまする方から申しますると、素(す)で語るのも人形を語(つか)ひまするのも同一で、決して其間に語(かた)り別けといふものゝある筈は御座いませんが、そこが所謂(いはゆる)呼吸(こきふ)でございまして、此手(こゝ)で斯(か)う語る間に人形が肌を脱ぐとか、或はまた彼(あ)アするとかいふ其(その)余裕(よゆう)を附けて語りまするのが太夫の作法(さはふ)で、とかく勉強の足りませんものは、自分(じぶん)勝手(がって)に先へ先へと語りまするから大きに人形との権衝(つりあひ)が悪くなるので御座います。是れは人形の方でも同様で浄瑠璃の方に構はず、人形を遣いまする様なものは、人間が活動し居るのでは無(な)うて、只の木偶(でく)の坊が動いて居るとより外(ほか)は見えません、それで客の喝采(かつさい)を得よう抔(など)とは飛んだ事で御座います。

辞の遣ひ方の難しいのは、前に申上げた通りで、それが巧く行けば充分で御座いますが、何(ど)うして中々(なか/\)爾(そ)う容易(たやす)くは参りません。同じ勇士を語りまするにも、加藤清正もあればまた四天王但馬守もありまする。それ等は尚(ま)だ可(よ)いと致しました所で、中には何(ど)うしても語り別の附(つか)んのが御座いまする、それを巧妙(じやうず)に遣(や)りまするのが真(しん)の名人といふので御座いまして、我々風情の及ぶ所では御座いません。其れからアノ盲人(まうじん)の声てございますが、アレは面と向つて声を発しまする方が宜(い)い様でごいざいます。誰方でも遣つて御覧になれば直ぐ解る事で、実際盲人達は悉皆(みんな)話を致しまするのに、顔を上向にして物を申します。

それから武家は武家百姓は百姓と区別をしまして、それを了見(れうけん)の有無に依つて、語り分るので御座いますが、吃音(どもり)などは発音法に書いてありまする通り、吃(ども)る音と吃(ども)らない音とが御座いますから、此の方は却つて楽で御座います。

浄瑠璃と三味線とは、申迄も無く一緒でなければならぬもので御座いますが、併し余り浄瑠璃が絃(いと)に乗過ぎまして雙方の調子がピタリ/\と合ひまするのは、如何(いか)にも曲の無いもので、之(こ)れを『絃(いと)に着(つ)く』と申して、

私共(わたくしども)の仲間では大きに忌みまするのでございます。絃(いと)にも着かず又離れもしませず程々に語りまするのが真の趣(おもむき)の有る語口(かたりくち)と申して、浄瑠璃を語るものゝ心得て置かねばならぬ事で御座います。

是れはズツト以前暫く中絶して居りましたのを、天保の初年でも御座いましたろうか、靭(うつぼ)に伊豆五郎といふ人がございまして、素人ではあるけれど、誠に義太夫が巧(うま)いといふので、名をば燕子(えんし)と云つて居りましたが。後(のち)にはとうとう本職になつて靭太夫といふ太夫になりました。其れが何時(いつ)の間にか酒屋を稽古しまして、大(おほい)に流行(りうかう)するといふ様な事になりましたが、

一体此酒屋はまことに陰気な浄瑠璃で何処(どこ)に『ヤマ』といふものも無い、自然と気の滅入る様な至極(しごく)淋しい物に出来上つて居りますから、この浄瑠璃を語りまするには、其節に附いて充分華美(はで)に語るか、左もなくば温和(をとな)しく素朴(じみ)に語るの外(ほか)はありません。それに堀川や先代萩とは違つて、サワリの外に奥といふものが御座いませんから、語るものゝ身になりますと、大きに勝手が悪う御座います。

大坂でも東京でも爾(さ)うでございますが、兎角サワリの所が済みますと、十人や二十人は屹(きつ)とお立になりますので私共の方では充分に力を入れて居(ゐ)る遺書(かきをき)の所も、トントお聴きにならんのが随分多いやうでございます。それが段段下(しも)の方へ参りますと、大きに様子が変りますので、九州辺へ行きますと、唯々(たつた)一字の文句の相違がありましても、アレは一体何ういふ訳であるかと云つて、楽屋へお越しになつて、御質問になる方が沢山にございます。九州と云ふ処は余程浄瑠璃に御熱心な処であると斯様(かやう)に私は平素(ふだん)から考へて居るので御座います。

この女舞衣には、鳥渡(ちよつと)皆様(みなさん)が目をお附けになる処がございます。其れはアノ妹脊川の唄の処で『聞いて入狭(いるさ)の障子より漏れ出づる月は冴ゆれど胸の闇』といふ、彼(あ)の地唄の文句で御座いまするが、彼所(あそこ)は昔から琴やなんかを使つて、連弾(つれびき)にして居りましたが、何(ど)うも面白くありませんから、そこで団平さんと打合せを為まして、琴の代(かはり)に義太夫の三味線に上調子(うはてうし)をかけて見ますと、これが大きに適合(はま)つてゐる様でございますから、其後は何時(いつ)でも上調子を用ひる事に致して居りまする。これは『鴛鴦(おし)の片羽のとぼ/\と、子に迷ひ行く小夜千鳥』といふ所も同じでございます。

酒屋の発端(はじめ)の所に、『こそは入相の、鐘に散り行く花よりも、あたら盛りを独寝の、お園を伴れて爺親(てゝおや)が、世間構はず十徳に』といふ文句がございます。これは最初の所でもありまするし、余り皆様(みなさま)が御注意になりませんが、語りまする方になりますと相応(さうおう)に苦しんで居ります。東京のある学者の御方でございますが、二三遍も此所(こゝ)の所を熟(よ)くお聞きになつたさうで、其頃は未だ団十郎(なりたや)さんが存生中(ぞんせうちう)でございましたから、彼(あ)の方の所へお出になつて、越路太夫の三勝を聞いたが、アノ『入相の鐘に散り行く花よりも』といふ文句の上には、言に言はれぬ余情が見えて、ゴーンと響く夕暮の鐘の音に桜の花がハラ/\と散るその風情が、いかにも目の前に見るやうで、盛りの花のお園の事に想ひ比べて、独寝(ひとりね)の娘の身を案じながら来る宗岸の心の中(うち)が、何とも不憫でならぬと言つて、団十郎(なりたや)さんにお話しになると、ヘエーと言つて深い溜息を吻(つ)いて大層感心して下すつたさうです。跡で私がそれを聞きまして、何時でも爾(さ)ういふ工合に巧くまゐりませうかと伺ひましたら、真にその感じの起る時もあれば、又起らぬ時もあると有仰(おつしや)つて、大きに利益(ため)になることを伺ひましたので御座います。

この浄瑠璃は、鳥渡(ちよつと)読んで御覧になれば直(す)ぐ解りますが決して華美(はで)な美しい賑やかな浄瑠璃ではございません。サワリの文句を見ましても、『跡には園が憂思ひ、かかれとてしも烏羽玉の世の味気なさ身一つに』と、左(さ)も哀(あは)れ気(げ)に書いて御座ひますから、真に此(この)サワリを語りまするには、華美(はで)に面白く人の喜ぶ様に語るなどといふ訳のものでは御御[座]いません、何処(どこ)までも陰気に哀れツぽく、泪(なみだ)の溢(こぼ)れる様に心懸けて語らなければなりませんが、声の有りまするものは、ツイ釣り込まれて華美(はで)に喉(のど)を舞しまするので、大きに此浄瑠璃の趣意に背(そむ)くことゝ存じます。

自分なども矢張十人向にして語つて居りましたが、考へて見ますと洵(まこと)にお愧しい噺でござります、靭太夫の後(あと)にこの浄瑠璃を語りましたのは、靭の門人に生駒太夫といつて、是れは紀州の人でございましたが、此人と今一人は小靭太夫と申して、後に古靭と改名しましたのが能く語りましたので、私の師匠の春太夫などは、随分好い声を有(も)つて居りましたが、余りこの浄瑠璃は語らなかつた様に覺えて居ります。

前に申上げました妹背川の唄でも爾(さ)うでございますが、浄瑠璃に這入つて居(ゐ)る唄は、大抵琴唄に限つて居りまする様で、これは浄瑠璃といふ大きに質実(じみ)な物の上から考へて見ましても、左もあるべき事でございます。尤も節には宮古路とか何とかいふ、古風なものが随分遣つてありますが唄はモウ大抵地唄に限つて居りまする様で、アノ志度寺(しどてら)の坊太郎の続(つゞき)にある品川の段には、鳥渡(ちよつと)新内でもあらうかといふ様な節が這入つて居りまして、『大師様の御鬮(おみくじ)を、日に幾度(いくたび)かうらやさん』といふのが御座いまするが、それもホンの其心持だけの事で、大した事はありません。

三勝の事を書いたものは、此外(このほか)に長町の美濃屋や二ツ井(ゐど)などといふのがありまするが、是れは近頃あまり聞きません。それから浄瑠璃の文句でございますが、近松さんの書れたもの抔(など)を読んで見ますと、実(じつ)に何とも言はれぬ程の名文がありまするが爾(さ)ういふものが何時の間にか廃物(すたりもの)になつて居りまするので、今これを遣(や)つて見ようと思ひましても、三味線の節や語工合(かたりぐあひ)が薩張(さつぱり)解りませぬ。作(さく)の好(よ)い浄瑠璃が廃物(すたりもの)になつて居るものは洵(まこと)に惜いことでござりまするが、是れは聞くものゝ耳に調子が取れませんので、とかく浄瑠璃も時世に伴(つ)れて華美(はで)に/\となるので御座いませう寂しい中(うち)に高尚(かうせう)な趣(おもむき)を有(も)つて居りまする物よりは、早く解つた上に余情のある、『子で子にあらぬ時鳥』といつた様な御婦人方が涙をお滾(こぼ)しになるものの方が宜(い)いのでございます。

私が近頃酒屋を語りましたのは、廿四年の十月に前が源平魁躑躅(げんぺいさきがけつゝぢ)で[源平布引滝(義太夫年表)]、中が酒屋に切が志度寺(しどでら)、豊沢広助の三味線で廿七年十月には、前が躄仇討、中が酒屋に切が刈萱の高野山で、三味線は矢張り広助、三十年[1月(義太夫年表)]には前が狭間合戦、中が酒屋に切が新吉原で、これも広助でございましたが、卅三年[1月(義太夫年表)]には前が八陣で中が酒屋に切は岸姫で、三味線が野沢吉兵衛でございまして、それから御存じの通り千本の通しに酒屋を中に挟(はさん)だので御座います[38年3月御霊(義太夫年表)]。

浄瑠璃は型(かた)が極つて居る様で極つて居りません。是(こ)れは其人々によつて声が違ひますから、たとへ同じ型(かた)にしようと思つた所で、其様(そんな)訳にはまゐりませんが、劇(しばゐ)は其処(そこ)へ行(ゆ)くと大きに楽でございます。何か語りまするに就いても自由に語る人もあれば、又工風(くふう)に工風を重ねて漸(やうや)う語るものも御座います。

それに其日(そのひ)の身体(からだ)の工合に依(よ)つて、声の出様(でやう)も違ひますから仮に私(わたくし)が斯(か)う語つたからと云つて、其型(かた)をソックリ模倣(かたど)るといふことは出来ません、所謂(いはゆる)臨様応変で其日々々に語つて行(ゆ)かねばなりませんが、それでも芸道の練修といふものは恐しいもので、段々に修業の効(かう)を積んでまゐりますと、天性(てんせい)声の有りません者でも、器用(きよう)に音声を遣(つか)ふ様になりまする。

俳優(やくしや)は一文(もん)上(あが)りと申しますが、其れはモウ俳優(やくしや)ばかりでは御座いません。私共(わたくしども)の浄瑠璃でも其通りで、芸事の稽古と申しますものは、これで既(も)う宜(よ)いといふ所のある筈のものでは御座いません。

浄瑠璃には御存じの通り、口と切場(きり)といふものが御座りますが、此区別に就いては、充分注意しなければなりませんので、口を語るには成(な)るたけ後(のち)の切(きり)に障(さは)る様な節(ふし)を遣(つか)はないのが法(はふ)で御座います。当時は斯(か)ういふ様な規則も大きに廃(すた)れて居りまするから、棧敷で観客(けんぶつ)がお褒めになると、後(のち)の事などは一向考へませんで、何遍でも同じ様な節を遣(つか)ふのが随分少くないので御座います。斯(か)ういふ人の跡へ廻りましたものは好(い)い災難で、見台へ向つて居りましても何(ど)の位語り難(にく)いか知れません。

義太夫を語るものは、妙に体を動したり頭を振つたりしまして、誠に可笑(おか)しな格好でございますが、是(こ)れは清元や歌沢とは物が違ひまするので、何(ど)うも膝の上にチヤンと手を支(つ)いてゐて語れる筈のものでは御座いません。勇士は勇士らしく女はまた女らしく語らねばなりませんから、何(ど)うしても自然と身振が手伝(てつだ)ふ様になるので御座います。併し斯様(かやう)に理窟は申しまするものの、扨(さて)となりますと勇士が勇士らしくなかつたり、女が女らしくなかつたりして、大きに面目を失(しつ)するので御座います。

それから難しいのは、同じ老人(らうじん)を語りまするにも色々ありまして、宗岸を語たる調子とまた合邦や孫右衛門を語る調子とは自ら多少の相違がなければならんので御座います。これは能(よ)く浄瑠璃の中(うち)の人物を調べて居りませんと出来ませんので、師匠から習つた通りを語ると申しました所で、能(よ)くそれを調べて居りませんと、飛んだ穿違(はきちが)ひをして御笑(おわらひ)を招く様なことになります。アノ合邦などは年を老(と)りましてから、頭を円めて法体(はふたい)になつて居りますが、其れでも以前は武土といふ腹がありますから、娘の不行跡(ふぎやうせき)を聞いて大(おほい)に怒(いか)り、手打(てうち)にしようと迄了見(りやうけん)を極める老人でございます。宗岸はまた余程この老人(らうにん)とは違つた処が有りまするから、少し気を附けて語りますれば、瞭然(はつきり)と区別が立ちまする筈であらうと考へます。中(なか)には全く難しいのが随分沢山にございまして、爾(さ)ういふのは何遍でも本を出して、作者の了見を調べて見る事に致して居ります。

大阪には昔から素人浄瑠璃と申しまして、私共の若い時分から随分それが多う御座いました。一体大阪は浄瑠璃の本場といふ事になつて居りますから、これは爾(さ)う有りさうな事でございますが、当時も中々その素人浄瑠璃が盛大になりまして、何々の会と申しまするのが、約十幾つもございませう。其中(うち)に杉の木会といふのが有りまして、これは大阪第一流の紳士方が御揃になつて居られますので、広瀬宰平さん田中市兵衛さん土居通夫さん抔といふ御連中(ごれんぢう)でございますが、何(いづ)れもこの浄瑠璃といふものは芸に鰭(ひれ)が有つて好い、男の芸として品位を備へて居るのは浄瑠璃に限ると仰やつて、平生(へいぜい)から御慰みに御稽古をなさいますが、流石(さすが)に御器用なことと感服の外はございません。其中(うち)でも広瀬さん抔はその御稽古に年功といふものが掛つて居りますから、何処(どこ)となく寂(さび)がありまして洵(まこと)に結構でござります。田中さんは大分古くから御稽古を遣つてお在(いで)でございましたがもう御逝去(おかくれ)になつて誠に惜しい方でございました、田中さんの得意(おはこ)といふと先づ寺子屋に宗玄の庵室などでございますが、若い者抔(なぞ)はこれを伺ひますと、真にお愧しい次第でございます。土居さんは先代の路太夫に附いて在(いら)つしやいましたが、当時では越路が種々(いろ/\)申上げては御稽古を致して居ります。この御方は尚(まだ)日も浅い事でございますから無理もありませんが、それでも当節では中々立派にお語りになりますさうで、太十、合邦、伏見里抔(なぞ)といふ様なものが得意の様に伺つて居ります。

文楽は御存じの通り大連(たいれん)でございまして、若い者には中々役が廻りません。そこで若い者が種々(いろ/\)と考案(かんがへ)を起しまして、何(ど)うか少し外へ出で勉強がして見たいといふ、是れは斯う申します者の方にも理窟がございますので、歌舞伎の方にも随分其例がありまする、団十郎(なりたや)さんは青年俳優(はいゝう)が他の小劇場へ出まするのを非常に嫌つて居られたさうで御座いますが、これは歌舞伎の事でもありますし、種々(いろ/\)の関係が起つてまゐりますから、一概にも申されませんが、それでも大劇場の青年俳優が時々小劇場を借りて、身分不相応の大役をするといふことは、至極の賛成て、自分が口上を言つて遣らう、といふ程の熱心であったと聞いて居ります。

そこで文楽の青年浄瑠璃とでも申しませうか、それが他へ出て遣(や)つて見たいといふのも同様な訳で、大きに利益(ため)になることも有らうかと存じまして、彼是(かれこ)れ情実(じやうじつ)はありましたが、兎も角もといふので出して見る事に致しました。何(いづ)れ永い中(うち)には種々(いろ/\)の事が起つてまゐりませうが、一体何事によらず好(い)い事には、悪い弊害といふものが附いて廻りまするもので、独立して遣(や)つで居りまする間に、お客から褒められでも致しますると、俺は既う一本立(ぽんだ)て充分だといふ様な浅慮(あさはか)な考へが起り易いが、さて爾(さ)うなりますと先輩の申しまする事も価値(ねうち)が無く、老人(としより)のいふ事も何も一切耳に這入らぬ様になりはせぬかと、それのみを心配して平生(へいぜい)から能く申聞せて居る事でございます。真箇(ほんたう)の芸人になるか成らぬかといふ境でございますから、能く若い者の考へねばならぬ事でございます。

千本桜は私の師匠の春太夫も絶えず語つて居りましたが御存じの通り大物の中(うち)でも非常に丁場(ちやうば)が長うございますから、余程音声(おんせい)の好(い)い確乎(しつかり)した体格でないと、語ることが出来ませんのでございます。先づ中古(ちうこ)で之を語つた名人と申しますと、彼(か)の有名な豊竹麓太夫と云つた人でございませう、是れは太閤記が新作(かきおろし)になつた時に十段目を語つた人でたしか文化の頃まで生て居られた様に聞いて居ります、この麓太夫といふ人は初代豊竹駒太夫の門人で、古今に双(なら)ぶ者のないと言はれた美音家でございますが、其声は誠に品が好(よ)いのみならず、極高い調子になると黄鐘調(わうしようてう)までも行きますし、また極低い調子になると一越調(いつゑつてう)をも自由に出すといふ、実に非常な名音でございましたさうで、其人がこの千本桜を語る時の様子を聞きますと――勿論其頃は尚(ま)だ御簾(みす)の裡(うち)で語る時分では御座いましたが、いかにも声に品が有つて好適(よすぎ)る位でございますから、この千本を語ります時には毎(いつ)も文句に依つて其の行義(ぎやうぎ)の風俗を変へたと申します。

一体それは何(ど)ういふ訳かといひますと、御存じの通り此千本には小松内大臣の子息(しそく)惟盛卿といふ公卿(くげ)がありましてそれに点綴(からま)つてあるのが昔の家来の弥左衛門といふ町人と其倅(せがれ)に権太郎と云つて、世間の人には睚(いがみ)と云はれる程の悪党でございます。斯(か)ういふ懸隔(かけはな)れた配合(とりあは)せの上に、尚(ま)だ腹からの町人の老婆といふものが有れば、又其娘の里といふ生娘(きむすめ)も加って居るのでございます。そこで麓太夫がこれを語りまするのに天性の美音(びおん)でございますから、品の有る惟盛を語るのには成程結構でございませうが、腹からの町人といふ老婆(らうば)や破落戸(ならずもの)の権太郎を語りますのには、余程難義であつたに相違ございません。そんなら之(こ)れを何(ど)ういふ風にして語つたら宜(い)いだらうかといふのが、麓太夫の苦心談でございまして、幸ひ御簾の裡(うち)でもございますから惟盛を語る時にはチヤンと畏まつて両手を膝に置いて語り、また弥左衛門を語る時には、ズツと形を崩して語りまするので、それから権太郎などの所になりますと、不行儀に大胡座(おほあぐら)を掻くし又時に依つては肩に手拭などを投掛けて、グツと下世話に砕けて語つたと申します、古今無双の名音といふ麓太夫ですら此通りでございますから、斯(か)ういふ長丁場の物が、中々容易な事で語られる訳のものではございません。

千本桜は延享四年の新作(かきおろし)でございますから、丁度今年で百六十五年計(ばかり)になりますが、其作者は世に竹田小出雲と申しまして初代竹田出雲椽(じよう)の息子さんでございます。尤も此方は宝暦の何年かに亡られましたから、晩年の作ではございまするが、何にしろ仮名手本忠臣蔵を書いて大(おほ)評判を取った、アノ三好松洛、並木千柳と三人協同の大作ではございまするし、近松さんが亡つてから、約二十年も経つた後の事でございますから、追々人形との調和も巧(うま)く行(ゆ)く様になりまして、非常な人気を取つたに相違ございません。麓太夫の後にこの浄瑠璃を語つて居りましたものは、若太夫から二代目の巴太夫に夫れからこぼれ口の長門太夫でございましたが、此長門太夫と云(いふ)のは腹の丈夫な息継(いきつぎ)の長い人でございまして、若い時分から名も売出して居りましたが、先輩や同輩のものが早く死んで了(しま)ひましたので、独り遣(や)つて居りました、これは団平さんも三味線(いと)を弾きましたので、運びの上手な人でございますから、双方談合(はなしあ)つて段々折衷して語つて居りましたが、前に申上げる通りの長丁場でございますから、余程難義であつたといふ様に聞いて居ります。

千本桜で語調の変化の最も難しい所はといふと、それは一々取立てゝ申上げる事は出来ませんが、其中(そのうち)でも弥左衛門と惟盛の気(き)の転(かはり)は殊(こと)に遣り難(にく)いやうに思はれまするので、先づ弥左衛門の出の所を見ましても、『内入悪く四下(あたり)を見廻し、コリヤまた何奴(どいつ)も寝て居るか、吩咐(いひつ)けた鮨どもは仕逃んであるかと鮨桶を、提げたり明けたりぐわつたぐわつた、コリや思ふ程仕事が出来ぬ、女房どもやお里めは、何して居るぞ』と、斯(か)う素慳貧(すけんどん)に口喧(やかま)しく申しまする間(うち)は、唯の弥左衛門がムシヤクシヤ紛れに当り散すといふ風に見せて、実は心の中(うち)に拝(おが)んで居(ゐ)るといふ所がなければなりませんので、四中(あたり)に誰も居る者が無いといふのを確かめてから、『君の親御(おやご)小松の内府重盛公』と、昔の態度と変りまするのが第一の変化でございます。

そこで此所を語る間(あひだ)の惟盛はといふと、『内外見廻し表を締め上座へ直し手をつかへ』で、自然にその品格を出しつむりも青い下男といふ心持を忘れて了(しま)はなければなりませんので、惟盛の方から申しますると、之が第一の変化でござります。此間を語りまするのに唯だ鳥渡(ちよつと)した一句ではありまするが、『語るに就(つ)けて惟盛も、栄花の昔父の事、思ひ出され御膝に、落つる涙ぞいたはしき』といふ此辺(このへん)は平家全盛のむかしを追懐(つゐくわい)するのでございますから、世話舞台の見淋(みすぼ)らしい処に座つて居りましても心は金襖(きんぶすま)の前にゐるといふ精神(せいしん)でなければなりません。そこで、『娘お里は今宵待つ、月のかつらの殿もうけ、寝道具かかへ立出れば、主はハツと泣く目をかくし、コリヤ弥助、今言ふた通り、上市村へ行く事をかならず/\忘れまいぞ、今宵はお里とここにゆつくり、かかとおれとは離れ座敷、遠いが花の香がなうて』といふ件(くだり)になりますが、此所が弥左衛門の第二の変化で、娘お里』でコロリと気を変へ、『あるじはハツと泣く目を隠し』と、第三の変化に移るのでございます。

斯(か)ういふ風に一々挙げて申すと際限がございませんが、婆に云ふのと娘に云ふのと惟盛に云ふのとは、自(おのづ)から三様の区別が無ければなりませんので、其上にも又一つ非常に変つた難しいものが、彼(か)の睚(いがみ)の権太でございます。

睚(いがみ)の権太は歌舞伎の方(はう)で遣(や)りますと、何処(どこ)となく鳥渡(ちよつと)イナセな男に出来て居りますが。人形の方では余程怖い顔に出来て居ります。それは歌舞伎の方になりますと、奇麗な顔でも俳優(はいゝう)の働きで凄味(すごみ)を見せるといふ事が出来ますが、困つた事には人形の方では其れが出来ません、そこで人形の方では顔を歌舞伎よりもグツと怖い顔にしてあるのでございますが、それでも芸の徳といふものは恐ろしいものて、麓太夫が権太の腹を突れてから後(あと)を語りまする時には、弥左衛門の繰言(くりごと)と権太の愁歎のために、人形遣ひから座方(ざかた)の者まて悉(みな)泣いたと云ふ事でございます。

千本の愁歎場は申す迄もなく、弥左衛門が権太の腹を抉(えぐ)つてからでございますが、此所へ来る間(ま)の段取といふものは、不言不語(いわずかたらず)非常な愁歎になつて居ります。彼(あ)の梶原が『弥左衛門に思ひ違ひを為(さ)さうため、聞き及んだ睚(いがみ)の権…内侍六代生擒(いけど)つたな…夢野の鹿で思はずも、女鹿子鹿の手に入るは』と、権太の腹中(ふくちう)を看破して申しまする辺(あたり)は、素語(すがた)りの浄瑠璃では何(ど)うすることも出来ませんが、それでも此前後を能(よ)く注意して聴いて居りますと、弥左衛門の心中(しんちう)が口惜(くや)しさと悲しさとのために、宛然(さながら)煮え返つて居る様なのが、歴然(あり/\)と眼に見えるのでございます。

そこで此所(こゝ)の梶原はと申しますと、芝居や人形では毎(いつ)も赤面(あかつら)になつて居りますが、何にしろ夢野の鹿の古事(ふるごと)を言つたり、又鸚鵡返の和歌を口にしたり抔(など)しまする上に、他(た)の禅尼(ぜんに)の徳を慕つて惟盛を容(ゆる)さうといふ精神でございますから、決して普通の赤面ではありません、同じ赤面にしても余程(よほど)其間(そのま)に工風(くふう)が無ればなりませんので、此所の梶原を語りまするには、其辺(そのへん)の事を能く考へて居らなければなりませんので、御座います。

それから後(のち)の愁歎になりまして、例の『涙がこぼれる、胸が裂ける、三千世界に子を殺す、親といふのは俺ばかり、天晴手柄な因果者に、よう為居(しを)つたと抜身(ぬきみ)の柄(つか)、砕くる計(ばかり)に握り詰め』と申しまする所は、弥左衛門が全身の力を籠めて大(おほい)に憤(いきどほ)るのでございますから、此所(こゝ)は涙が第二になつて居りますが、権太が善心に立返つてからの述懐になりまして、『手を廻すれば倅めもかか様一所と倶に廻して縛り縄、かけても/\手が外(はず)れ、結んだ縄もしやうほどけ』と申しまする間(あひだ)は、権太も弥左衛門も皆一同の愁歎でございます。それから先になりますと、此浄瑠璃の中(うち)での大愁歎場になつて居ります有名な文句で、

聞えぬぞよ、権太郎、孫めに縄を懸る時、血を吐く程の悲しさを、常にもつては何故くれぬ、広い世界に嫁一人、孫といふのも彼奴(あいつ)一人……コレ/\子供衆、権太が倅はゐませぬかと、問へば子供はドノ権太、家名(いへな)は何とと尋ねられ、おれが口から万皿(まんざら)に、睚(いがみ)の権とは得言はず……

といふ所になるのでございますが、此間(このま)を麓太夫が語りますと人形遣ひ迄が皆泣たと云ふのは、実(じつ)に尤もな事であらうと存じます。

斯(か)ういふ大物(おほもの)の長丁場でございますから、中々(なか/\)容易(ようい)なことで語られる訳のものではございませんが、それでも役が当つて来れば、銘々(めい/\)の様(やう)な者でも遣(や)らなければなりませんので、既に十一年の二月[1月1日より34日間(義太夫年表)](松島文楽、三味線団平)十五年三月(同上文楽、三味線団平)十八年三月(御霊(みたま)文楽、三味線吉兵衛)廿五年四月(同上、三味線広助)[25年3月20日より4月15日まで(義太夫年表)]三十年五月(同上)と斯(か)ういふ風に語りましたが、松島の折には私が中頃より気管支で声を痛めましたので、大隅が代つて遣りましたが、御存じの通りのアノ体格で誠に血気盛りといふ年輩ではございまするし、トウ/\見台を一つ叩き割つて了(しま)いました、これで大約(おほよそ)千本桜が甚麼(どんな)ものであるかといふ事だけは、お解りにならうと存じます。

義太夫を語るものは何(ど)ういふ工合にして出てまゐるかと申しますと、先づ十中の八九迄は好きから来るのが多いのでございます。其れが己(おの)れの好(すき)に依つて、三味線引(みせんひき)にもなればまた太夫(たゆう)にもなりますので、俺は芸人だから是非倅(せがれ)に跡を襲(つが)せよう抔(など)と思ふものは、洵(まこと)に少いのでございます。そこで好(すき)から斯(こ)の道ヘ這入るといふ事になりますと、何(いづ)れも中年(ちうねん)からの事でございまするし、相応(そうおう)に芸といふ方の道にも這入つた事のある、道楽者(だうらくもの)が多いのでございますから、何(ど)うしても品性(ひんせい)といふ方には修養が足りませんのでございます。爾(そ)うかと申して少年の時分から熱心に研究しましたものは、前と反対(あべこべ)に学問の方が御留守になるといふ様な訳で、世間からは彼(あ)れは芸人だといふ御評(ごひよう)を受けるやうになります。

斯(こ)ういふ次第でございますから、私共の社会には残念ながら無学文盲(むがくもんもう)の評を甘んじて、頂戴せねばならぬのが多いのでございます。私共も現に其一人で実(じつ)に塊(は)ぢ入つたお噺でございますから、何(ど)うか倅(せがれ)だけは斯(こ)ういふものにはさせたくないと存じまして、そこで慶応義塾へお願ひ申した次第でございますが、是れはトウ/\芸人には致しませんでした。

兎に角斯(こ)ういふ風のものが寄集(よりあつま)つて居(を)るのでございますから先輩の仕遺(しのこ)して置いた以上に工風(くふう)を凝(こら)すといふ様なものもなく又先輩の語口(かたりくち)には何(ど)ういふ錯誤(あやまり)があると云って、穿鑿(せんさく)するものも無いのでございます。そこで私共は平生から此浄瑠璃の発達といふ事に就きまして、切望(どうか)今少し学問と芸術との調和を得(う)るやうに致したいと、斯様(かやう)に考へて居るのでございます。

弟子の稽古と申しました所で、別に斯(こ)うといつて手を取つて教へるではなし、弟子もまた師匠の傍(そば)へまいつて見台に向つて義太夫を語るといふ訳ではありません。爾(そ)んなら何(ど)ういふ風にして常に稽古をするかと申しますと、それは師匠が芝居へ出勤しまする時に、毎も師匠の語つて居ります床(ゆか)の下とか、或はその脊面(うしろ)とかいふ様な処に畏(かしこま)つて居りまして、師匠が床の上で語る其節(そのふし)に跟(つい)て、一々文句の曲節(ふし)といふものを譜号(ふごう)で記して居るのでございますが、此節の事は私が今更改めて申上げませんでも、少し義太夫をお遣りになる方は、能く御存じでございます。

とかく昔は何でも秘伝(ひでん)々々と申しまして、少し調べて見れば雑作(ぞうさ)もなく解(わか)ること迄も、これは秘伝だと申しまして沽券(こけん)を附けて居りましたが、当節ではモウ其様(そん)な旧弊(きうへい)なことは通りません。現に義太夫の譜号(ふごう)も其通りで、昔は八釜(かま)しく云つたものでございますが、当時(たうじ)ではこれを書いた本も既に出来ると云ふ様な訳で、独り秘伝がつて居る時節ではございませんから、序(ついで)にここで申上ますが、これを御覚えになりますと、素人方(しろうとがた)も御稽古をなさるのに、大層(たいそう)早解(はやわかり)がしまするのでございます。

義太夫に譜を附(つけ)ましたのは元祖義太夫――即ち筑後椽(ちくごのぜう)でございますが、その盛んに謳はれた貞享元禄の頃から見ますと、既にモウ二百年から過ぎ去(さつ)て居る事でもございまするし、殊(こと)には其間(そのあひだ)の変化といふものが、段々重(かさな)つてまゐつたものでございますから、最初丸本(まるほん)といふアノ細(こま)かい解(わか)り難(にく)い文字(もんじ)で書いてあります本に、筑後椽(ちくごのぜう)が節を附けられました頃から見ると、大(おほ)きに其調子が変つて居るであらうと存じます。何故と申しますとアノ丸本(まるほん)に書いた細かい文字(もんじ)は、どうもこれを語るに部合[都合](つがう)が悪いのみならず、第一見るのに甚(はなは)だ骨が折れますから、そこで之(これ)を直(なほ)して六行本といふものに改正しまして、丸本に附けてあつた曲譜(きよくふ)といふものを、此六行本に写し取つたのでございますが、其(その)当時(たうじ)既に多少の相違した所が、生(せう)じて居つたらうと思はれまするので、其後更にこれを改正することになつて、始めて今の五行本といふものになつてからでも、モウ彼是(かれこ)れ百年以上にはなりませう。其間(そのあひだ)には大(おほ)きに義太夫の栄えた時代もござりませうし、又非常に寂(さび)れた時代も有つたのでございますから、彼(あれ)から是(これ)へと段々伝はつて来る間(あひだ)に、曲譜(きよくふ)の附け違ひといふやうなものが、沢山出来たに相違(さうゐ)ございません。

そこで此(この)譜(ふ)といふ事に就て申上ますが、是れは其根本(こんぽん)を支那の楽(がく)から取りましたので、所謂(いはゆる)六律(りつ)六呂(ろ)といふものから割出したものに違ひないと思はれまするが、それは七十二条十八節(せつ)と申して、何(いづ)れも天地陰陽の気象に象(かたど)つたもので、先(ま)づ天地人の三才を曲譜(きよくふ)の大根本(だいこんぽん)と定め、其れから種々(いろ/\)の譜(ふ)を工風(くふう)して、十八種にする様になつたのでございますが、其一班(ぱん)を申上げますと、文(ぶん)の句切りに○の附けてあるのは句の字の略字で、其れから声の上げ、下げ、押し、揺り抔(など)と云ふ類でございます、早い御噺が

は真直に語る印で、

は入れて押す、

は持つ、

は振る、

は下げる、

は持つて少し押す、

は下げて持つ、

は呑む、

は入れると云(いふ)様な類(るい)でございますが、弟子は例の床の下に居つて語つて行く所を聞きながら、本を拡(ひろ)げて一々其譜を附けて行くのでございます。

そこで一ト興行の間(あひだ)、毎日/\これを遣(や)つて居りますと、大抵のものは其語口(かたりぐち)を覚えて了(しま)ふのでございまり。さて其上になりますと此所(こゝ)を斯(こ)ういふ風に語つて好(い)いだらうか、悪いだらうかと云つて穿鑿をしまするものが甚だ少い、のみならず此曲譜を覚えた上にも尚(なほ)何か覚えねばならんものは無いかといふ所ヘは、トンと心が附かんのでございます。是れは義太夫ばかりではございません。文或(ぶんぶ)弓槍(きうそう)何(いず)れの道にしました所で、師匠からスツかりそれを伝授されたといふばかりでは、決して真(しん)の道に這入れるものではございません。若(も)し義太夫の譜を覚えて了(しま)つたから、それで真個(ほんとう)に義太夫が語られまするものならば、謡曲などは非常に丁寧な譜が附いて居りますから雑作もなく覚える事が出来なければならんのでございます。心得方(こゝろえかた)の口伝(くでん)といふものは、爾(そ)んな容易(ようい)なものではございません、それを深く熱心に質(たづ)ねて呉れるやうでございますと、師匠の方でも大きに頼母(たのも)しい考(かんがへ)が起りますので、双方(さうはう)とも身が這入るといふ訳でございますが、何分実際になりますと、爾(そ)ういふものが甚だ少いので、大きに残念に思ふのでございます。

これは別に申上げる程の事では御座いませんが、三味線の方の譜も矢張(やは)り其理窟は義太夫の譜に変りませんので、唯(た)だ三味線の方は、彼(か)の宮商(きうしよう)の六律(りつ)六呂(りよ)を其儘(そのまゝ)でなく、弘法大師のいろはに依つて譜を附けましたもので、竿(さほ)の上から下迄に四十七の譜が配(わ)つてあります。これは初代鶴沢清七の工風(くふう)で、三味線を弾く手数(てすう)といふものを一々その壷(つぼ)に嵌(は)めてあるのでございますから、此譜を能く覚えて稽古をしますると、大きに覚え易いのでございます。

義太夫は貞享二年の二月に今の浪花座の在(あ)りまする所で、元祖義太夫が筑後椽(ちくごのぜう)の芝居といふのを開業(かいぎよう)しましたのが嚆矢(はじまり)で、年代記を繰つて見ましても解りますが、其時の出物(だしもの)は世継曾我といふ例の近松さんの傑作でございました。其れから後(のち)三十年も経(た)ちましてから、正徳四年に瀧口横笛娥哥留多(かによかるた)といふのを興行しましたが、其八月から筑後椽(ちくごのぜう)は病気に罹(かゝ)りまして、六十四歳を一期(ご)として、終(つひ)に釈道喜といふ法名(ほふめう)を附ける様になりました。丁度(てふど)其時分に豊竹越前少椽(とよたけえちぜんせうぜう)といふ人がございまして、これは筑後椽(ちくごのぜう)の門人でございましたが、後(のち)に分れて今の弁天座と朝日座の間口の処に芝居の櫓を上げて、西と東と両方(れうはう)に分れて興行することになりました。

そこで其当時の作者はと申しますと、例の近松門左衛門で、ツマリ筑後椽(ちくごのぜう)と門右衛門とは、互に相待(あいま)つて其腕を揮(ふる)つたといふ事になるのでございます。爾(そ)ういふ工合で浄瑠璃の方も段々と発達してまゐりましたが、別けて非常な好評をうけて世に現はれて参ったものが、彼(か)の世話物でござります。新版歌祭文なども矢張りこの時代の影響をうけて、世間に現はれたものに相違ございませんが、私はこの浄瑠璃を平生(ふだん)能く読んで見まするに、洵(まこと)に人情が能く映つて居りまして、お染といひ久松といひ又た久作といひ何(い)づれも非常な上出来であると、斯様(かよう)に感服して読んで居るのでございます。唯(た)だ茲(こゝ)に一ツ不思議に思ひまする事は、歌舞伎で見ましても人形で見ましても、どれも智[皆](みな)お光といふものが何(ど)ううふものか、独り妙な工合になつて居りまして、余程其調子が変では無いかと存じまする。尤(もつと)も深い事は心得ませんが、私の考へる所に依りますと、何(ど)うも本文(ほんもん)の意味とは少し違やアしませんかと思ひまするので、アノお光を書いた作者の腹は、決して彼(あ)の様な艶(つや)のある色ツぽい娘(むすめ)ではございません、彼(あ)アいふ風では、大阪の花街(いろまち)に育つたものとより外(ほか)は見えませんので、同じ大阪の在(ざい)に住んで居りましても、お染に対するお光といふのでございますから、何所(どこ)となく質朴(しつぼく)な在所(ざいしよ)の生娘(きむすめ)といふ心持か、なければなるまいかと存じます。爾(そ)ういふ所から私は成るべく気の利き過ぎない様にと、注意して居りまする積でございますが、さて実際これが何(ど)ういふ風に聞えませうかと、常から余程気に致して居るのでございます。

新版歌祭文の浄瑠璃は、安永九年に近松半二が書れましたので,其後間も無く亡(なくな)りましたから、モウズツト晩年の作でございます、彼(あ)の人の書いたものは、近松さんの様に難しくは御座いませんが、極平ツたく意味の解り易い人情を能く穿(うが)つたものが沢山ございます。丁度其頃豊竹伊太夫といふ太夫がありまして、これは寛延年間に受領(じゆれう)して筑前椽(ちくぜんのぜう)となりましたが、其の門人に岡太夫といふ人か御座いまして、其又門人に初代豊竹組太夫――俗に靭(いつぼ)の組太夫と云つた人かございました、これが洵(き[ま]こと)に善(よ)う野崎村を語りましたさうで、前後にこの位結構な野崎村は無いといふ事を聞いて居ります。

此浄瑠璃の本文(ほんもん)が際立つて立派な事は、私共か一々申上げる迄もございませんが、アノ『覚束なます拵(こしら)へも、祝ふ太根(ふとね)の友白髪……手元も軽うちよき/\/\』といふ、彼所(あそこ)のちよきちよき/\は実際語つて見ますと中々面白い所で、三味線に合せてちよき/\/\と遣りますが、其工合といふものは何(ど)うも残念なから口に出してお話しするといふ事は出来ません。詰り三味線の手にお光か指端(ゆびさき)を一寸斬(き)るといふ。心持を示してあるのでございますが、是れは余程巧妙(じやうづ)に着いて居りまして、『手元も軽う、ちよき/\/\、切つても切れぬ恋衣や』と、お染を引出してまゐるのでございます。

それから土産(みやげ)の所になりまして、『コレ/\女子衆、さもしけれども是なりと、夢にもそれと白玉か、露を帛紗(ふくさ)に包のまゝ』といふ、アノ件(くだり)は能く気を附けてお聴きになると解りますが、夢にもそれと白玉かと一気に言つて了(しま)ひますと、一向(かう)味(あぢ)かございません。是(こ)れは御存じの通り一寸疑ひの意味を含んで居りますので、此様(こん)なものでも遣(や)つたら何(ど)うであらうかと、腹の中(うち)で考へながらお光の顔を一寸見るのでございますから、『さもしけれども是なりと、ツン、夢にもそれと白アーー玉か』と、其(その)間(ま)を少し間伸(まのび)にして語らねばなりません。其の調子が所謂(いわゆる)「程」(ほど)と申しまするので、これは別底(とうてい)義太夫の譜を覚えたからと云つて、それで呼吸か呑込められる訳のものではございません。以心伝心―秘伝の外の秘伝といふものか此所(こゝ)の事でございます。

久作か灸を据ゑる所は、人形(こ[て]すり)の方では余程面白い事をしますので、久松はお染に気を取られて肩を揉(も)む方の手かゆるむと、お光は又艾(もぐさ)と線香を持つた儘(まゝ)伸上(のびあが)り、久作の天窓(あたま)に灸を据ゑる抔(など)といふ、浄瑠璃の本文(ほんもん)にも無い可笑(おか)しな事をしますが、此(この)熱いといふ心持を語りますにも、『オツと、こたえるぞ/\…アツツ、ゑらいぞ/\』といふばかりでは、一向(いつかう)熱いといふ情(じやう)か映りません。私の若い時分にも此(この)熱いで非常に苦しみましたが何(ど)うしても熱いといふ真(しん)の情(じやう)か乗りません。そこで師匠の野沢吉兵衛か喧(やかま)しく申しまして、自分に灸を据ゑて見ろと迄言はれましたか、熱いといふ心持よりも其れを耐(こら)える所の心持か一層難しい様に考へました。

それから久松とお染の諍(いさか)ひになりまして『振袖の持病のと、いろ/\の耳こすり』といふ所がござりますが、あれを其儘(そのまゝ)語つて了(しま)はずに、『振袖の持病のと、モ、いろ/\の』と、一字のモの字を加へて語りますると、久松も腹を立つて居ります様子が尚一層深く強く聞えますので、是れは『ホヽヽヽ、マ、変つた事がお気に障つた』といふ所も、『喧嘩の行司さすのかいやい二人とも、エ、嗜め』といふ所も同じで、之(こ)れを口拍子と申しますが、実に一字の事でも非常に活動しまする様に考ヘます。

野崎村の段を語つた昔の名人を豊竹組太夫となつて居りますが、彼れは竹本組太夫の間違でござります、尤(もつと)もこの竹本と豊竹との相異の点は極単純でございまして、竹本筑後椽(ちくごのじやう)の西の芝居と、豊竹若太夫の東の芝居と、両方に岐(わか)れて居りまするので、西の芝居へ[人+就](やと)はれまするものは、座元の名を取つて竹本と名乗りまするし、又東の芝居へ出まするもの、若太夫の名を取つて豊竹と名乗ることになりまするが、必ずしも一方の座に永く居附(ゐつき)になつて居りませんから、或時は竹本とも云ひまするし、又或時は豊竹とも名乗るのでございます。

そこで彼(か)の組太夫が野崎村の段を語りまするに、一体此人(このひと)は少し声が鼻に掛つてゐましたさうで、例の鼻声でこの野崎村を語るといふと、何しろ新作(しんさく)の事ではありまするし、近松半二さんが腕を揮ったものでございますから、其評判の悽(すさ)まじい勢ひと云つたら実(じつ)に非常なもので、安永天明の頃の素人が悉皆(みな)組太夫の模傚(まね)をしまして、大坂市中(しちう)のものがスツカリ鼻声になつて了(しま)つたといふ位の名人でござりました。

近松さんが浄瑠璃の方へ這入つて参りましたのは、貞享三年の二月で丁度その一年前に元祖義太夫が道頓堀の西の芝居を買ひまして、櫓幕(やぐらまく)に九枚笹の紋を附けて、おやま人形辰松八郎兵衛と一緒に看板を上げましたが、其頃は井上播磨椽が語つて居りました宇治の古浄瑠璃で、素(もと)より真(しん)の義太夫として見ることの出来ぬ、藍染川だの一心五戒魂(かいだましい)だのといふ様な類(るい)でござりました、そこで其当時近松さんは西京(さいきやう)に住んで居りまして、丁度義太夫さんが芝居を買つてから、一年振の貞享三年二月四日に彼(か)の有名な出世景清(しゆつせいかげきよ)といふものが世に現はれてまゐりました、其れから後(のち)貞享十年に至る九年の間(あひだ)に、新作(しんさく)二十三番といふものを書上げましたが、ズツト後(のち)になつて元禄十年には百日曽我が出来まするし、又十五年の五月には日本王代記の切に、曾根崎心中といふ、大(おほ)評判の世話物が出ました、此心中は四月二十三日の事でございましたが、一つ浄瑠璃へ出して見たら宜(よか)らうといふので、直(す)ぐ外題を出して近松さんが俄(にはか)に筆を揮はれるといふ事になつたのでございます。

そこで此時の太夫は、竹本筑後椽でツレは竹本頼母、三味線は竹沢権右衛門人形遣は辰松八郎兵衛といふ顔揃ひでございましたが、三味線の竹沢も当流の元祖で、人形遣の八郎兵衛と共に実(げ)に名人揃と申して宜いのでござります、茲(こゝ)に其時の口上がございますから、

一寸写して御覧に入れませう。

曾根崎心中 付り観看廻り

作 者 近松門左衛門

おやま人形 辰松八郎兵衛

此度仕ります曾根崎心中の儀は、西京近松門左衛門あと月(げつ)ふつと御当地へ下り合せまして、かやうの事でござりました

を承り、何とぞお慰みにもなりまするよふと存じまして、即ち浄瑠璃に取組みお目にかけまするよふに御座ります。はう/\の歌舞伎にも仕りまして、さのみ変りました儀もござりませねども、浄瑠璃に仕りますははじめてにござりまする、序(つひで)に三十三所(しよ)の観音めぐりの道行がござります。とかく御贔屓の筑後椽儀にござりまする間(あひだ)、何事もよしなに御見物くださりませふ、是れより心中のはじまり左様に御心得なされませい。

芝居の方でも当節では、座の構造といふことが非常に八釜しくなつてまゐりまして、仏蘭西式の建築とか何とか申して、学者の御議論も至つて多い様に承りますが、これは成程爾(さ)うであらうと存じます、殊に当節では電気といふ結構なものが充分に応用されまするし、瓦斯も使用されるといふ様な風になつてまゐりましたから、従前の様な小屋の構造では、無論不都合に相違ないのでございます、斯様なことは先づ芝居道に於きましても非常な進歩と申して宜しいので、俳優の伎倆には種々(しゆ/\)巧拙もございませうが、兎に角昔の俳優に較べて見ると今の人達は余程幸運な事であらうと存じます。

私共の義太夫でも矢張り其通りで天井が高過ぎるから何うの、幅広過ぎるから斯うのと申しますが。是れは一体に音楽といふものの思想が発達したお蔭で、何れも西洋の音楽が這入つてから後(のち)の事でございますが、この義太夫は普通の楽隊や何かとは違ひまして、無暗に座が広いばかりでは仕方がございません。根が生得の音声を一杯に使ふ丈のことでございますから、非常に広い場所では到底隅々まて声が徹底するといふことは出来ません、今の文楽なども場所が悪うございますし、何分狭いものでございますから、何んとか今少し工類(くふう)の仕様が有りさうなものだとは存じまするが、迂闊に手を附けますと、却つて御聴苦しい様になるだらうと存じまして、其儘に致してあるのでございます、松島の文楽などは今のに較べて見ますと、大きに座の構造も広うございましたが、何しろ音声が能く透ることを考へねばなりません、どうか西洋風の学理上から割出した構造を応用しまして、今少し音声が能く隅々へ迄も行渡るやうに致したいものだと存じます、左もなければ到底地声で広く充分に御客様の耳に入れるといふ事は出来ませんので、斯様の事は私が申上げる迄もなく義太夫の発達しまするに就て、追々開化してまゐるであらうとは存じまするが、平生から絶えず考へて居る事でございますから、一寸申上げて置きます。

近松さんは彼(あ)アいふ抜群の大家(たいけ)でございますから、合作といふ様なことは余り遣られません様に聞いて居りますが、其後(そのゝち)になりますと、竹田出雲でも並本千柳でも三好松洛でも、皆合作を遣られた様に見受けます、先づ作者としては近頃大家といふは河竹黙阿弥さん抔も、晩年には一卜狂言の中(うち)に、

一幕位づゝ自分が筆を取られましたさうで、延享宝暦時代の作者も矢張そんな工合であったかと存じられます、アの菅原といふ浄瑠璃は先づ沢山に無い傑作と承つて居りますが、あれも矢張り三好松洛並木千柳竹田小出雲の合作でございまして、お互ひに一つ親子の訣別(けつべつ)といふ、極く哀れなものを書いて見ようでは無いかといふので、二段目の道明寺と三段目の桜丸の腹切りと四段目の寺子屋の別れといふものが、出来上つたと申しますが、道明寺では菅相丞(くわんさうじやう)と苅屋姫の別れが有りまするし、桜丸の切腹では白太夫と桜丸の愁嘆があり、又寺子屋には千代と小太郎の別れが書いてありますので、実に同じ様なものが重つて居りまするが、其れで少しもうるさくないといふのは、何うも非常な腕前であらうと存じます。

歌舞伎を御覧になると別りますが、俗にソソリと申して千秋楽の日に能く面白い事を遣ります。立物の勤めて居りまする役をズツトと下のものが代つて為たり、又は女形(おやま)の為る役を立役が為たり抔しまして、トンダ滑稽を演ずるのございますが、人形の方では斯様な事は余り遣りたく無いやうに考へて居ります、其れは別に大した理屈の在るではございませんが、芸人の舞台といふものは、洵(まこと)に大切なものでございまして、其役を勤めるといふ事が既に余程奇遇と云つても宜しいので、古い浄瑠璃にしました所が、何十年何百年の前に人の書いたものを、不思議にも自分が其れを勤めるといふのでございますから、マア千載の一遇と申しても宜しいのでございます、今後何十年したら再びこれを遣ることになるか、或は又不幸にして其れなり鳧(けり)になつて了ひまするか、殆んど其の辺の事は別りませんから、これを勤めますものゝ了見では、先づ其興行を御名残といふ事になりますと、其日々々の舞台はまた其日々々の御名残といふ理屈になりますので、昨日よりも今日はまた一層力を入れねばならず、今日よりも明日は更に一倍力を入れるといふ事にしなければなりません、爾(さ)ういふ所から私などは毎も千秋楽を大切にしまして、今後(このゝち)再びこれを勤めやうと思つても、其時の都合に依つては出来んことも御座いますから、仮令(たとへ)千秋楽の日だからと申して、決して悪戯(じやうだん)などは為(せ)ん事と致して居るのでございます。

アノ菅原の天神記といふものは、廷享三年八月竹本義太夫座で最初に興行しましたので、作者は何(いづ)う[れ]も名人揃ひでございましたが、其時代には竹本此太夫といふ人が居りまして、これが義太夫を語りまするものゝ側で、大(おほい)に幅を利して居つたものと見えます、新作(かきおろし)の時には二段目の道明寺の訣(わか)れを語りましたのが、紋太夫と島太夫と政太夫で、三段目の桜丸の腹切りを語つたのが、百合太夫と此太夫で、其れから、四段目の寺子屋の子訣れを語りましたのが、政太夫と島太夫でございました、そこで人形の方では菅相丞が吉田文三郎、松王が吉田才治、桜丸が桐竹紋三郎、千代と苅屋姫が辰松源助、白太夫が吉田文三郎といふ役割でございましたが、斯ういふ風に此時代の舞台を勤めて居りまするものは、非常に人数が尠うございまして、千本桜などでも爾(さ)うでございます。

其時代の人形芝居で先づ幾人の太夫を遣つて居たかといふ事は、前に申上げました所を見ましても一目瞭然に別りまするが、そんなら三味線を弾きまする者の方は何うかと申しますと、千本桜の時は鶴沢友次郎、鶴沢義田、鶴沢善七、大西藤蔵の四人でございまして、菅原の時には竹沢権左衛門以下二三名に過ぎませんのでございました、それが今は何うかと申しますと、太夫の方も可なり、多うございますけれども、三味線弾なども甚ぜ[だ]尠(すくな)くないのでございます。今の事を考へますと、アノ長丁場のものを僅の人数で変る/\語つて行くといふ事は、中々困難であつたらうと思はれますので、三味線を弾きまするものも随分辛かつたであらうと存じられます。

延享 寛延の頃は浄瑠璃が最も流行しました時代で、竹本義太夫座が道頓堀に出来ましてから、約五十年許りも過ぎて居りますが、其頃の人形遣ひに吉田文三郎といふ名人がありました、是れは菅原でも菅相丞と白太夫と千代の三役を勤めて居りまして、非常に勢力があつたと見えますが、菅公の装束に梅鉢に若松の縫(ぬひ)を用ひる事になりましたのも、この文三郎の創意で、松王梅王桜丸の三人が黄の大郡内(おほぐんない)の着附に紅(べに)の八掛(かけ)といふ扮装(こしらへ)になり、一見して三人兄弟といふ心持を見せる事にしましたのも尚且(やはり)文三郎の好みであつたと聞いて居ります、文三郎はこの浄瑠璃が新作(かきおろし)になつて愈よ初日が出るにいふ事になると自分の心が穢れてゐては不可ないといふので、楽屋に荒薦(あらごも)を敷て神酒(おみき)を供へ、水を浴びて別火(べつび)で食事をするといふ様を、注意を取つて居たさうで御座いますから、語る太夫も大(おほい)に気乗のするのは申す迄もなく、序幕から舞台がグツと締つて、誰一人ボンヤリしてゐる者は無つたと申します。

斯ういふ工合に名人のしました事は、自然に其れが型(かた)になつて後世に迄も伝つて居るのでありますが、中には何でも無い事迄が非常に喧しい型になつて遺つてゐるのも有ります。

アノ千本桜に出る源九郎狐の忠信が、広袖の着附に源氏車の模様を附けて、だんだらの丸斛(まるぐけ)に素盞鳥(すさのを)の頭(かしら)を用ゐるのは、今でも一般に型になつて居りますが、あれは源氏だから源氏車を附けるといふのではなく、爾(さ)うかと云つて狐といふ事は隠して為(し)なければなりませんから、據(よんどころ)なしに此の浄瑠璃を語つた政太夫、が自分の紋所の源氏車を附けさせたのが、後になると遂に其れが型に成て了(しまつ)たと云様に聞いて居ります。

今の文楽座が稲荷に在(あ)つたのは、最早二十五六年から以前の事で、其後(そのゝち)松島へ行つてそれから今の御霊(ごりよう)へまゐつたのでありますが、ズツと昔は木戸を開けるのが非常に早かつたものでございますから、序幕などを語りまするものは、何れも夜(よ)の中(うち)から提灯を点(つ)けて、行くといふ次第でございましたが、爾(さ)うなると語るものも人形を遣ふものも、暁(あさ)の中(うち)の未(ま)だ幾許(いくら)も人が来ません時分には、随分惰(なま)け勝(がち)になりまして、種々(いろ/\)の失策を遣る事がございましたが、これよりズツと天明年間と申します[し]て義太夫が一時(じ)大(おほい)に衰へて、復(ま)た漸く盛んにならうかと思はれた時代で、其時の太夫に二代目駒太夫の門人生駒太夫と云ふのが居りましたが、これが朝の中(うち)に立春姫小松を語つてゐて、不斗(ふと)舞台を見ると人形はチヤンと並んで居ります。けれども一個(ひとつ)として動く人形はありません、何れも人形立(にんぎやうだて)に挿(さ)して頚(くび)の所を栓で止めて、十二三歳の小児(こども)が竿の端(さき)で人形の頚を突(つゝ)ついては、浄瑠璃語(かたり)の調子に合せてゐるのを見ましたから、其[昔](むかし)は斯(か)ういふ訳のものではなかつたさうだと言つて、大(おほい)に立腹したといふ噺がございます。そこへ行くと流石に彼の吉田文三郎などといふ人は大したもので、予じめ斯ういふ事の無い様にと、充分に注意を加へて、至極厳格に舞台を引締めたものと見えまする。

古い事を申上げる序に今一遍極古い所の御話を申上げますが、竹本義太夫座は御存じの通り貞享二年に櫓幕(やぐらまく)を上げまして、それから八十三年の間(あひだ)継続して竹本の芝居ともいひ、又西の芝居ともいひ、又西の芝居とも申しましたが、明和四年といふに、トウ/\、落城する事になりました、そこで其頃最も繁昌しましたのが、元禄宝永から延享寛延にかけた四五十年の間で、当時の全盛といふものは、中々私共の想像する様なものではなかつたやうに聞いて居ります。所が東の芝居は何うかといふと、是れは元禄十五年に道頓堀の立慶町(りうけいちやう)とか申しまする所に、櫓を上げましたさうで、其後(そのゝち)享保九年に移転しまして、俗に東の芝居と申してゐたのでありまするが、是れは明和二年に退転せねばならぬ様になりまして、跡は依然(やはり)若太夫座と申して、歌舞伎の方が替つてまゐる様になりました、そこで其年限を繰てつ[つて]見ますると、元禄十五年からは六十四年目に相当しまするので、西の芝居に較べて見ると其終を告げましたのは、僅二年の相違でありまするが、成立が速(おそ)いだけに一寸二十年間ばかりの違がございます。

斯ういふ工合に丁度両座の退転が殆ど同時でございましたが、其れから今日迄百四五十年の間を、何ういふ風にこの浄瑠璃が伝つてまゐつたかと云ふと、今(いま)現に私共の遣(や)つて居りまする文楽――今からは五代前(ぜん)の文楽と云つて有名な人がありましたが、これが昔の浄瑠璃の流れを汲んで、竹本と豊竹といふものゝ面影を今日に伝へましたので、系図の様なものを引いて見ますと、明和年間に両座が潰れてから、二ツの流れが一所に合併して、始めて文楽座といふものが、出来上つたと申しても宜いのでありまする。

両座の盛衰は先づ雑と斯ういふ工合でございますが、そんなら其作者はと申しますと、竹本義太夫座は例の近松さんが畢世の腕を揮ひまして、今も有名な浄瑠璃が沢山に現はれましたので、そこで続いて文耕堂といつた松田利吉、三好松洛、竹田出雲、近松半二などといふ屈指の名人が続々とこの芝居へ現はれました、そこで其狂言も世継曾我、百日曾我、出世景清、曾根崎心中、丹波与作、国姓爺、関八州繋馬、小栗判官、平仮名盛衰記、夏祭、菅原伝授手習鑑、千本桜、忠臣蔵、源平盛衰記、染分手綱、といふ様な類(るゐ)のものが多うございまして、非常な評判を取りましたが、東の芝居になりますと、西の近松門左衛門といふ地位に、紀の海者が座つて居りまして、これに次いては西沢一鳳、安田蛙文、並木宗輔などといふのがございました。

そこで其狂言は傾城懐子(けいせいふところご)、源氏鳥帽子折、傾城国姓爺、女蝉丸、八百屋お七恋緋花王、などといふ、余り人の知りませんものが多い様で、其当時の評判も兎角竹本座の様な工合には、まゐりませんでございました、是れは余程妙な次第で、其当時は東の方が甚だ振ひませんでございましたが、それからズツと後になりますと、当時でも盛んに語つて居る、日吉丸に蝶花形それから腰越状、信仰話、岸姫松、鎌倉三代記、西海硯といふ様なものが頻(しきり)に出まして、多くはそれが東の芝居で遣つてゐたのでございます、斯ういふ様な訳で、とかく何時の世にも一盛一衰といふ事は、免(のが)れんものと見えます。

先代萩といふものは何時出来たものだか、 私も能く存じませんが、此間から時々閑に飽せて色々なものを取出して詮鑿して見ますと、随分込入つたものゝ様に存じられます、その浄瑠璃の出来上りましたのは、天明五年の正月で、江戸の結城座の春狂言に出しましたのが嚆矢(はじまり)と見えます、其時の丸本を見まするに作者は松貫四、高橋武兵衛、吉田角丸としてございますが、ナンボ江戸の人にしました所で、余り名の響いて居りません人達のやうに考へます、勿論この吉田といふ名は、例の吉田冠子の家の名前で、明治初年の頃迄も連綿と江戸の結城座に残って居りましたが、それにしましてもこの先代萩が、斯ういふ人達の創作として世に遺つてゐやうとは、

一寸意外の様に思はれまするので、其時の名題は奥州秀衡遺跡(あとめ)争論(あらそひ)伽羅先代萩として、九段続きの浄瑠璃になつて居ります。

そこで其順序はと申しますと。

大序船岡山、二段目荒灘殺し、三段目神明町貝田勘解由の邸、四段目豆腐屋、五段目高尾義綱道行、六段目御段、七段目伊達明衡邸 八段目衣川泉小次郎邸、九段目対決、

斯ういふ風になつて居りましてい余程違つた所があるのでございます、アノ豆腐屋の所なども非常な違ひで娘のお幾といふのが、高尾の妹に当つて居りますから、これが累と同じ様な事をするのかと思ひますと爾(さ)うではない、幼年の頃に貰はれた神浪山左衛門の娘になつて居りまして、それが高尾の身代りに殺されて、死ぬといふ筋でございますから、院本(まるほん)の変化して居りまする事は、案外なものでございます、斯ういふ工合に大層な違ひのないものが、何時になつて今の様な風になりましたかと云ひますと、文政七年の頃に御霊(ごりやう)で遣りました頃には、最(も)う名題が伽羅累物語と変つて居りますので、これは

金閣寺、島原の揚屋、奥座敷、千本通、豆腐屋、埴生村、土橋、御殿、

といふ順序になつて居りまして、累の筋がズット殖えて居りますが、此外にも今一つ累の筋の這入つて居るのがあります。それは甲斐の邸から絹川堤、土橋、埴生村といふ、順序になりますので、之れを古い方の累物語と云つて、前の筋をば新累と申すのであります。

そこで新と古いのとは何ういふ風に相違があるかと云ひますと、古い方は累が土橋で殺されてから、幽霊に化けて出るといふのでございますが、新の方になりますと、累の身売があつた後に嫉妬のために土橋で殺されるといふ、段取になつて居ります。

この浄瑠璃は随分歌舞伎にも出まするし、御殿などは義太夫の方でも評判物になつて居りますが、何うも丸本の前後の所を調べて見ますると、余り是れはといふ様な所は見えませんので何故彼アいふものゝ中に御殿の様な至極結構なものが、一段這入つて居るのであらうかと、甚だ此辺の事を不思議に存じて居るのでございます。

先代萩に累の筋が加つて来た事は前に申上げた通りで、ズツト後になりますと、作者の精神には非常に相異したものが出来上りましたが、舞台に懸けて見ますと、此の方が却つて大に目前の変化もありますなし、観客(けんぶつ)の好評をも受けるといふ様な所から、肝腎の古い院本(まるほん)の筋が無なつて了つて、附焼刃の方の筋が流行するやうになりました。若し泉下の作者が之を聞きましたならば、伽羅先代萩もトンダ変化を生じたものだと、案外に思ふに相違ございません。天保六年の九月北の新地の竹田芝居で興行しました時にも、船岡山から岩窟、品川の邸、千本松、埴生村、土橋、鶴ケ岡、御殿と斯ういふ順序になつて居りましたので、文政十三年にも道頓堀で遣つて居りまするが、当時の人形や歌舞伎になりますと、先づ主に吉原の揚屋から奥座敷、大門口、大堰川、四ツ門、鶴ケ岡八幡宮、原田直則の邸、埴生村の身売、土橋、御殿といふ様な工合に遣るのが普通になつて居りまして、明治二十八年文楽で遣りました時にも、矢張斯ういふ順序の筋でございました、何れにしました所で、累の筋などといふものは随分甚しい嫉妬で、何事も淡々(あつさり)しなければならぬ、今の世には余り向ませんのが当然の事でありまする、昔の観客(けんぶつ)は今とは余程嗜好が違つて居りまして、何でも濃厚(こつてり)としなければ承知しませんので、嫉妬でも幽霊でも其通りでございます。此点から考へて見ますと、累の筋よりも却つて山左衛門の娘のお幾が、辰の年月辰の時刻揃つた生れといふ所から、山左衛門の刀(やいば)に掛つて覚悟の上の最期を遂げるといふ、原作の脚色の方が却つて今様の嗜好に適してゐるかと思ふのでありまする。

大阪は近松門左衛門から浄瑠璃の本場所になつて居りますから、申迄もございませんが、ズツと降つて先代萩の時分になりますと、人形よりも歌舞伎といふものゝ方が、大(おほい)に蔓(はびこ)つてまいりましたから、そこで浄瑠璃の院本(まるほん)や、歌舞伎の脚本といふものゝ変化が、非常に著しくなつてまいりました、俳優の変遷は流義違ひの事でございますから能く存じませんが、江戸も大阪も同時に発達したと云つて宜しいので、殊に江戸の方になりますと、歌舞伎の嗜好といふものが、余程盛んであつたと見えまして、代々の団十郎を始めとして、市村瀬川岩井松本などといふ非常な傑物が、ズン/\出ましたものでございますから、院本(まるほん)よりも却つて脚本の方に手を着けるといふ様な、傾向(かたむき)が生じてまいつたのでございます。

爾(そ)ういふ様な工合で先代萩なども語つて聴かせるといふ事よりは、観て喜ばせるといふ風に、変化したものと見えまするが唯だ何時になつても動きませんのがアノ御殿でございます。

何しろ金襖の流行した昔の事でございますから、申迄もございませんが、金閣寺や国姓爺の楼門とは違つて、只だ大いと云ふばかりでなく、至極哀れに品(しな)の好(い)い何とも云へぬ情合のある間に、子役二人を巧(うま)く使つてあるのでございますから、是ればかりは流石の狂言作者も手を附ける隙が無つたものと見えます。ツマリこの狂言などは大江戸の花と云つても宜しいのでございませう。

私の師匠の春太夫が能く申して居りましたが、中古でこの先代萩を巧妙(じやうず)に語りましたのが、慥(たし)か初代の越太夫で、是れは何うも非常な名調子であつたと聞いて居ります。それから矢張り私の師匠の三代目野沢吉兵衛と云つた人の父は、越路太夫と申して居りましたが、それが越太夫の語口を聞いて非常に感じましたのが、トウ/\越路太夫といふ名前迄も附ける事になりましたが、斯ういふ工合で三代目野沢吉兵衛も、親爺(おとつ)さんの噺を聞いて、越太夫の先代萩の語振といふものを、能く覚えて居りましたから、そこで春太夫とも相談して種々(いろ/\)と研究して、大に発明する所があつたと申して居りました。

この先代萩の竹の間といふものは、歌舞伎でも人形でもチョイ/\違つた所がありまして、別に此所といふ様な仕込の上に相違はございませんが、文句の違ひやなンかには、少しづゝ違つた所がありまする様で、是れは慥か長門太夫の時に作り直して、今一般に用ゐるやうになつたと記臆して居ります。この浄瑠璃に就て能く人が彼是れ申しまする所は、彼(か)の小供の歌でございますが、あれは『こちの裏のちさの木に雀が三疋と―まつて』と謳(うた)ひまするのを、ホンの小供の口調のやうに、スラスラと言つて了ひまするのと、ナンボ小供でも歌といふ心持が無ればならんといふので、其間に多少節を附けて謳ふのと、此二通りに別れて居るのでございますが、春太夫などは矢張節を附けて語つて居りました方で、私なども小供には云ひながら歌を謳へと言はれてから、止(やむ)を得ず改まつて謳ふといふのでございますから、少し節の附いて居(を)る様に聞える方が可(よか)らうと存じまして、そこで調子外れの様に少し声を高くして、唄を謳ふやうな心持で遣つて居りますのでございます。

其れから話が大きに前後しまするが、『コレ乳母、モウ何言うても、大事ないかや』と申しまする所は、只思入(おもひいれ)のみの所で、別に斯うと取立てゝいふ程の事もございませんが、彼(あ)の間で一寸気を附けねばなりませんのは、『アイ/\外(ほか)に誰(たれ)も居りませず何なりとも御意遊ばせ』といふ一句の所で、『誰も居りませず』と云つて辺(あたり)を見廻し、静に『何なりとも』と品(ひん)よく語らねばならんのでございます。それから此に『若へ御膳を上げる位なら』といふ一句がございますが、是は少し失礼ではあるまいかと思はれまするので、勿論和子様(わこさま)とか若様とか申しまするのが穏当ではございませうが、何うも『若』と只一言(ごん)に申しまするのは何か少し物足りません様に思はれまする、此間の千松は鶴喜代とは何れも同じ位な子供のことでございますから、これを判然(はんぜん)と区別して語るといふ事は、一寸難しいのでございます。尤も鶴喜代の方は主君でもございまするし、また千松は家来といふのでございますから、自(おのづか)ら品格といふものに相異のありまするのは、言ふまでもございませんが、爾(そ)うかと云つて余り目に立つ様に区別して語つても困りまするので、それを程よく品の高下といふ所に注意して、語らねばならんのでございます。

既に申上げまする通り先代萩の作者は、決して尋常一様の人ではありますまいが、それでも文章といふ点から見ますと、近松さんや紀海音さん抔が書たものの様にはまゐりませんので、色々の疑問が生じて参りまするのも畢竟爾(そ)ういふ次第に基づいて、居るのであらうと有じまする。アノ『若へ御膳を上げた時』とありまする文字の解釈に就きましても、前に申上げました以外に、『君へ御膳を上げた時』と直して語る方が宜らうといふ説もありまするが、是れは御家流の草書に書て見ると、若といふ字と君といふ字は、余程其字体が似通つて居りまするので、院本(まる)から五行本へ移つて行きまする其間に、ツイ魯魚の誤りとかいふ様な事が、起つたのではあるまいかとも思はれまするが、天明五年江戸の結城座で新作(かきおろし)になつた時の、上総屋利兵衛版本に拠(よつ)て見ましても、依然『若』といふ字に書てあるのでございます。

斯ういふ風に一々文字に拘泥して参りますと、『上げた時』といふ辞(ことば)も、何か物足りません様に思はれまするので、爾(そ)うかと云つて『差上げました御配膳』といふ様な事に改めると、直ぐ次に『忠義厚き沖の井殿、差上られた其御膳』と、同じ言葉が二度重つてまゐるのでございます、とかく斯ういふ様な事を考へますると、同じ浄瑠璃を語りながらも、貴所方(あなたがた)の御存じのない苦心をしまするのでございます。其れから仙台様といふ所から竹の間とか雀の子とかいふ様な事を引出してまゐるので御座いますが、此所で『まちツと煮立つ其間、お気に入りの雀の子、モウ親鳥が来る時分、其処へ直して御慰み、アイ/\/\と返事はすれと立悩む、歩む姿もたよ/\と』といふ哀れな文句がありますが、此所は返事はすれど行悩むといふ一句の中(うち)にも、空腹に堪へぬといふ小供の心持ちを、充分に表はさねばなりませんので、能く注意して御聴き下さると三味線の手に余程苦心した趣がこめてあるのでございます。それから直ぐ次へ続きまして、『置直したる小鳥籠、ちうと教うる親鳥の』といふ、アノ忠と教へると語りまする所は、例の文弥節で、少し下(しも)の『はごくみ返す烏羽玉の』とありまする所は、林清節と申しまして、何れも六字南無右衛門から出た歌念仏の節に近ひ、多少哀れな所に用ゐる様な傾向のある節でございます。

雀の唄はこの浄瑠璃のヤマになつて居りまするから、一寸語り難い所でございますが、是れは三味線を抜て謳ひまするので前に申上げました様な極小供らしい稚気(おさなげ)な節を附けて語つて居ります。そこで『こちの裏のちさの木に』から、『一羽の雀の言ふことにや/\』と、此所まで千松が謳ひまするが、しやくり乍らの湿声(しめりごえ)といふ本文の通りで唄になりませんから、其所(そこ)で政岡が直ぐ引取つて、『夕呼んだ花嫁御』と上品な武家女房が、唄を謳ふ心持で遣るのでございますが、此所で直ぐ夕(ゆうべ)と言つて了ひませんで、アヽコレ、と千松の唄の語尾に続ひて其れを制(と)めて、『夕呼んだ花嫁御』と謳ひますると、大きに其間の余情といふものが表はれてまゐる様に存じまする。

御殿で謳ひまする唄に就ては、私も久しく疑問を懐いて居りまするので、色々と調べて見ましたが何うも要領を得ません、其れは外の事でも御座いませんが、此所で政岡と千松とが謳ひまする唄は、何処から何処までが一つの歌になつて居るかといふ点で、中々私共には其区別が判然と附きませんのでございます。先づ本文を読んで見ますと、

こちの裏のちさの木に、/\、雀が三疋とうまつて、/\、

夕べ呼んだ花嫁御、/\、……わしが息子の千松が、/\、

一年待てども未だ見えぬ、/\………二年待てども未だ見えぬ/\……ほろり/\とお泣きやるが、/\……何が不足でお泣きやるぞ/\

と斯ういふ工合になつて居りますので、此儘ズツと読んで見ますと、何うも一篇の歌に成つて居る様には思はれませんが、併しこれも此御殿の場に縲(から)んだ必要の所だけを、歌の中(なか)から摘み取つたものとして見ると、前後の文章も接続しません事もあるまいかと思はれまするので、是も仙台侯御紋といふ所から雀の子の唄を引出してまゐつて、其唄の面白い所計りを此所へ引た者とすれば、別に不思議はございませんが、仮に二つとか三つとかの唄に別れて居るものとすると、其区別を附けまする文字(もんじ)の境界(さかひ)といふものが薩張(さつぱり)解りません。尤もこの浄瑠璃の奥になりますと、『思ひ廻せば此程から、謳ふた唄に千松が、七ツ八ツから金山へ、一年待てども未だ見えぬ、二年待てども未だ見えぬと、歌の中なる千松は』と云ふ、慥かな文句が書いてありますから、この辺には無論疑ひもございませんが、前の雀の唄と此歌とが同じ物であるか何うかといふ事は、何分制[判]然(はんぜん)と解りませんので、殊に『ほろり/\とお泣きやるが、/\』といふ所や、『何が不足でお泣きやるぞ、/\』と申しまする所などは、矢張歌の文句の中(うち)の一句か、或は政岡が調子を取つて好加減のことと唄の節で謳つて居るのか、何分唄の本文(ほんもん)といふものを見て居りませんから、何ういふものであらうかと、常に疑ひを懐いて居りまする、尤も斯ういふ事に就きましては、近頃色々な本も出来まするし、また栗田先生(寛)の俗謡集とかいふ御本も、御出版になつて居る様に承はつて居りますから、是非調べて見たいと存じまするので、先づ昨今の所では何うも仕方がございませんから、仮に之れを千切々々になつて居る一篇の唄と見まして、例の『お泣きやるが、/\』と申しまする所も、唄の本文に爾(そ)ういふ事が書いてあつて、それを政岡が千松の泣くのに当てて、『何が不足でお泣きやるぞ、/\』と諷しまする様な心持で、双方へ掛けて謳ふ事に致して居ります。とにかく此時代の江戸は小唄権左衛門、若山五郎兵衛、十寸見河東(ますみかとう)などといふ新派の名人が現はれて、大(おほい)に小唄を流行(はや)らせた後(のち)でございますから、必ず斯ういふ様な歌が沢山有つたに相違ございませんが、何れ此唄に就きましては、充分の学者の御教示を仰ぎたいと存じて居ります。

何百種といふ浄瑠璃の中には、随分子供(こやく)も沢山に遣(つか)つてありますが、この先代萩ほど極く平易に品(ひん)好く武士道といふものの精神を巧く説明してあるものは少からうと存じます。作者の心持は何ういふ所に在るのか知りませんが、何にしろ斯ういふ品格の正しい子供両人を双方に遣つて、政岡の愁嘆を見せやうといふのは実に容易ならん事で、併しまた是程好い工合に出来上つて居るのも全く尠(すくな)うございます。御膳の出来る間(ま)も嘸(さぞ)待遠(まちどほ)であらうといふので、泣入る千松を励まして唄を謳はせて居りますが、唄の切間はなると鶴喜代が耐え切れなくなつて、『乳母まだ飯(まゝ)は出来ぬかや』と催促しまするし、其れを騙(すか)して『オヽ最う出来まする』と云ひつゝ更に唄を続けて、『二年待てども未だ見えぬ、/\』と謳つて聞せますれば、今度はまた千松が『母(かゝ)様、飯は未だかいの』と稍(や)や不平らし気に催促しまするので斯ういふ工合に左右から攻立られる政岡の苦心といふものは、実に甚麼(どんな)であらうかと思はれる程、情愛が濃(こまや)かに映つてまゐるのでございます。

そこで『ヱヽ忙しない其方迄が』と表面上故(わざ)と千松を叱つて例の三味線なしの『ほろり/\とお泣きやるが』といふ、唄を謳はせるのでございますが、此所で『唄の唱歌も身にあたる、涙はお乳の胸の内』といふ文句があります。是は歌の唱歌と申した所で、別に重複する様にも考ませんが、併し『謳ふ唱歌』と直して語りますると、大に聞取が宜しい様に存じます。其から狆の件になりまして、『おりや那(あ)の狆になりたい』といふ鶴喜代の辞(ことば)から、『オヽ御道理じや、御道理じや、日本国の其中に』といふ所がござりまするが、那所(あなた)はアノ儘ズツと語つて了うものもありますが、私共は『御道理じや、/\』と、一旦泣き伏して了つて、其処でシヤンと一つ三味線を当てて、『日本国の――』と甲(か)ンに声を立てゝ続ける事に致して居ります。此所の節は表具掛(ひようぐかゝり)と申しまして、矢張り岡本文弥から出た表具屋又四郎といふものゝ唄の風を、

一寸加味して語るのが定法(じようはふ)でございます。

前に申しました雀の唄について、洵(まこと)に意外な質問を受けた事がありまする、其れは『雀が三疋とうまつて、

一羽の雀が言ふことにや』とある、那(あ)の疋といふ字に就ての御質問で、三十二年八月の事でございましたが、舞鶴の安井様といふ御方から郵便がまゐつて披(ひら)いて見ますると、雀の数を故(ことさ)らに疋といふのは何ういふ理窟から出た事であらうかといふ様な事で、直ぐ下(しも)に一羽の雀がと書いてある所を見ると、何か理由が在るに相違ないといふ様な意味に拝見しましたが、私共も一向左様な所には心も注(つ)きませんし、又深く研究も致しませんでございましたから、大きに御道理(ごもつとも)な説だと存じまして、色々古いものを取調べて見ましたが、トント要領を得ません、そこで大槻先生の言海を調べて見ますと、一応(わた)りの説明が載つて居りますから、そこで其れを頂戴して写して送りましたが、其本文(ほんもん)は斯(こう)いふ様な風に書いてございます。

匹、疋、馬に起りて牽(ひき)の義かと云ひ或は匹、疋の訛りかとも云ふ(一)獣を数ふる語「馬三―」牛「五―」転じて鳥、魚、虫にも云ふ(二)鳥目十文の称百文を十―とし、一貫文を百―とし旧銀貨一分に当(あ)つ、(犬追物に起るといひ、或ひは弓射るに鳥を賭けて一疋を十文に宛てたるに起るといふ)云々。

この浄瑠璃に就て面白い事がございます。其れは明治十四年の事でございましたが、松島の文楽座でこの浄瑠璃を出した事がございました、其時は前が妹背山で私は切にこの先代萩を語りましたが、三味線は例の団平さんで僥倖(しあわせ)にも大変に評判が好うございました。ツマリ六十一日といふ興行日数になりましたものでございますから、座の方でも大に喜びまして、そこで当振舞(あたりふるまひ)と申す此社会の祝宴を開いた事がございましたが、私も相手が団平さんの事ではありまするし、殊に語つて居る間も至極心持の好い先代萩の事でございますから、毎日々々色々と工風を致して遣つて居りましたが、団平さんは那(あ)の通りの丹念な人でございますから、是も頻に骨を折て弾て居りましたので、其間には互に相談を為て段々研究を致して居りましたが、是といふ際立つた発明も無つたのでございます。其れが蓋を明ましてから幾日目位の事でございましたか、一日偶然と妙な事が出来まして、大に案外な思を致したのでございます。

それは矢張狆の件(くだり)で『鳥獣の餌ばむのを羨しがる御詞は、御尤とも御道理とも言ふに言れぬ御身の因果、雀や犬に劣つたる宮仕して忠義じやと、言れうものかと喰しばり、胸も煮立つ風炉前の、屏風にひしと身を寄せて、奥に憚る忍び泣、幼けれども天然に』とある、那所(あそこ)の『奥を憚る忍び泣』といふ所でございます。是は誰が遣りましても奥を憚―ると『か』から下(した)を少し引張つて、直ぐに忍び泣と続けまする様に存じて居りますが、何(どう)も其では広い御殿の裡(うち)にゐて然も敵中に在るも同様な心持で居る政岡が、泣く様には聞ゑませんので。是には私も内々大に苦心して居つたのでございます。

其所で毎日々々那(あゝ)でも無い斯(こう)でも無いと、頻(しきり)に骨を折て遣つて居りますると、傍(そば)に居る団平さんが矢張三味線の手に面白く無い所があると感じまして、互に呼吸をはづませて遣つて居りまするうち、双方の呼吸が不思議にピツタリ合つたとでも申しませうか――屏風にひしと身を寄せて――奥を――シヤンと一つ撥を当てゝ――憚(はば)と強く語つた下から直ぐ綿を引延しまする様に――かる忍び泣』と掠(かす)めて行く、其間の呼吸(いき)と三味線とが実に意外に面白く出来ましたので、幕が閉つてから此様に面白い事は無いと言つて団平さんと両箇(ふたり)で大に喜んだ事でございましたが、是は爾後誰が道りましても大抵斯いふ風に語る事になりました。

それから『鳥獣の餌(えば)むのを、羨しがる御詞は』といふ所で羨しがると言(いつ)ては辞(ことば)が失礼に当りはせぬかといふ説もありまして、『羨しとの御詞は』と直して語りまするものもありますが、私の考では『羨しがる御詞は』と申しても、別に大した差支は無らうかと存じまするので、此羨しがるといふ字は、御詞といふ字を主(しゆ)に致してありますから、其所で穏当では無いかも知れませんが、極平(ひらた)く『羨しがる』と語りまする方が、却つて耳に入り易い様に存じまする。

飯焚(まゝたき)から栄御前の出になりまする所迄は、此浄瑠璃の肉になって居りまするので、義太夫の方では中々面倒な所になつて居りますが、爾(そう)かと云つて師匠から習つた通りに遣つた所で、其れで好いと云ふ訳には行きません、そこが所謂(いはゆる)口伝(くでん)秘密といふ所に帰着してまゐりますから、何でも充分に稽古の上に、筋の研究といふ事を致しませんければなりませんが、私共もこの浄瑠璃では随分苦労を為て参つたのでございます。

明治八年三月の事でございましたが、松島の文楽座でこの先代萩を遣る事になつて、野沢広助が三味線を弾く事になりましたが、段々両箇(ふたり)で稽古を為て見ますると、何しても腑に落ちん所があるのでございます。其所で広助と相談しまして其頃西宮に隠遁して、モウ浮世の事には関係せぬと云つて居られた、勝七さんの処へ稽古にまゐりましたが、何にしろ此人は私の師匠の春太夫の三味線も弾きましたし、又其師匠の氏太夫の三味線をも弾いた人でございますから、芸も今のものとは違つて大きに広うございましたが、扨此所といつて何も際立つた所はありませんので、段々両箇(ふたり)で苦(くるし)んで見ますると、其処が前に申し上る口伝秘密といふ所になりまするので、成程タツタ一撥のことでガラリと趣の違つた所が出来て参ります。語りまする方でも其通りで、『乳母が今泣たのは、アリヤ、飯の早う出来る咒、何の悲い事はござりませぬ』と、唯だ一呼吸(いき)に語つて了ヘば何の興味もございませんが、『今泣いたのは……ナ――アリヤ――飯の早う出来る』といふ様な風に――泣たのでは一寸辞(ことば)を切りまして、其間に言ひ紛(まぎら)はす辞(ことば)を考てアリヤと続サる迄の間に唯一字のナの字を加へますると、此浄瑠璃の本文(ほんもん)が大に活動してまゐる様に存じます、其からその下(した)の『御覧じませ、オホヽヽ』と笑ひまする所も、泣て居たのが故(ことさ)らに笑つて見せるのでございますから、チヤンと立直つて底には充分に涙の有るやう、莞爾(につこり)して見せるといふ心持がなければなりません。

其所で斯いふ工合に語りますると其下の『オホヽヽヽ、可笑い/\、ナア/\今の咒で』といふ所も、可笑(おかし)い/\サアサアでは薩張(さつぱり)情愛といふものが映りませんから、可笑い/\と言つて一寸釜の下を見て、サア/\飯(まゝ)がと斯いふ段取にしなければならんのでございます。其所で栄御前の出になりますが、此所でも『ハテ心得ぬ、梶原の奥方とは、何にもせよ、お通し申せ』と、斯う平調に語つて了つては曲がありませんので、何にもせよ――といふこの一句には、政岡が腹の中で考へるといふ心持を示し、其から侍女の方を見て『お通し申せ』と吩咐(いゝつ)ける様にせねばなりません。

それから『コレ千松、其方は次へ、常々母が言ひし事』、と言ふ所も是と同様で、『其方は次へ』で暫く切つて、千松の顔を熟(じつ)と見て『常々母が』と続けねばなりません様に考へまするが、これが浄瑠璃の本文を語り活すといふ口伝秘密の一であらうと存じます。

茶道のサツウバコと申す事がございまして、是は誰方も熟(よ)く御存じの話でございますが、茶といふものは決して表面の形式ばかりのものでは無い、極々の奥意といふものは精神一ツに帰着しまするので、其れを記憶し易い様に歌に作つて、『さま/\とついうる道のうちにまたはたらくものはこゝろなり鳧』と、三十一文字(もじ)に聯(つら)ねてありまするが、ツマリ世の中の事は何でも悟入といふ所迄参りませんと不可(いけ)ませんので、禅宗の坊さんが能く申されまする様に芸道に於きましても、悟といふ事が秘密の第一になつて居るだらうと存じます。

先(せん)の小団次が何時頃の事でございましたか、沼津の平作を遣つた事がございまして、那優(あのひと)は御存じの通りの名人でございますから、私も能く注意して見て居りましたが、其時の重兵衛は先代の紀伊国(きのくに)やで立つて居ながら下を見下(みおろ)して、『何じやナ、モウ痛は止つたらう』と申しますと、疵を押へてゐた小団次の平作がヒヨイと上を仰向いて、重兵衛の顔を見て其から又た直ぐ俯視(うつむい)て足の疵を見ながら、『オヽ、ホンニ』と斯ういふ段取に申しましたが、其思ひも寄らぬ情の辞(なさけ)に疵の事を忘れて了つて、ヒヨイと顧返(ふりかえ)りながら仰向く瞬間の呼吸(こきう)といふものは、実に何とも言ふに言はれぬ旨味(うまみ)があつて唯モウ恐れ入つたものだと存じましたが、芸の巧拙といふ事は全く斯いふ所にあるのであらうと存じます。

それから此浄瑠璃は前にも申しました通り、飯焚から梶原の出になる所迄が極遣り悪(にく)いので、歌舞伎の方でもダレると云つて大層骨の折れる所でございます。政岡も泣く所が三ケ所ございますが、それは『コレ千松、よう死で呉た、出かしたなア/\』と申しまする所と、『鶴喜代君の御武運を、守らせ給ふかハヽヽヽ有難やなア』といふ所と、今一卜所は『手詰になつた毒害を、能う試みてたもつたのウ、オヽ出かしやツた、/\』といふ此三ケ所でございますが、前は千松の了見を賞めて泣き中は神明の加護に感じて泣き、終は女の愚に返つて泣くといふのでございますから、自然と其心持が籠つて居らなければなりません。其れから又此所に一つ困つた事がございますが、其れは最初に泣き沈む所で、院本(まるほん)にも五行本にも皆『よう死で呉た出かしたなア、/\』とありますが、何(どう)も那(あ)れは『出かしやつたなア、/\』と言はぬと、聞取が悪い様でございます。其所で私は直して語つて居りますが、次へ参りますと又『よう試みてたもつたのう、出かしやツた、/\』と云ふのがありますから、此の方は重複を避けまするために、『よう試みてたもつたのウ、よう試みてたもつたのウ』と、斯様に二度折返して語つて居りますが、実際ドンナものであらうかと心配致して居ります。

▲井上侯の官邸

浄瑠璃の中(うち)でも寺小屋とか先代萩とかいふ様なものは、一般に歓迎されまする様でございますが、別して上(うは)ツ方(がた)に於きましては斯(こう)いふものを御好みになるのが、殊に際立つて目に立つやうございます。孝は百行(こう)の本(もと)と申しますから、其(それ)は言ふ迄もございませんが、併し日本は忠君愛国といふ精神が第一に置れてあると見えまして、兎角君に忠義を尽すといふ方の側が何時でも喝采をうけて居るやうでございます。井上侯爵は那(あ)の通りの闊達な御方でございますから、私共も時々御伺しては御贔屓を蒙つて居りますが、那(あ)の御方が丁度外務卿と勤めて在(いら)つしやる時分の事でございました。お前の浄瑠璃を上(うへ)ツ方(がた)の御聴(おきゝ)に入れて遣るから、早速参る様にとの御通知でございましたから、そこで準備を調へまして官邸へ伺つて見ますると、宮様方の御息所(おやすみどころ)も御成になつて居りまするし大諸侯の夫人や令嬢なども大勢お揃ひになつて在(いら)つしやる様でございますから、大きに面目を施しましたが、其時の出物は彼此と言はうよりも先代萩を遣るが宜い、之に越すものは無いといふ御好で、僥倖(しあわせ)と一段語らせて戴く事になりましたが、斯ういふ様な工合で上ツ方の御殿へ参上しますると必ず符節を合せまする様に、忠君愛国の精神に富んだ物ばかりを御好みになる様でございます。

嘗て中之島公会堂で慈善的演芸会といふ様な催しがございましたが、私にも出ろといふ御話で二日間出席する事になりました。そこで語物は先代萩が宜らうといふ御注意で例の通り御殿を語りましたが、参会の御方は何れも貴婦人や紳士といふ立派な御連中でございますから、矢張上(うへ)ツ方(がた)と同様に斯(こ)ういふ上品なものを御好みになるのであらうと存じましたので、那(あ)の時私の考まするのには、公会堂は那(あ)アいふ西洋風の建築で下が板張の床になつて居りますから、下の板張と上の高い天井との反響で声がパツと拡つて了つて大に語り難からうと存じましたから、其所で幹事の御方に御相談を申上げまして、板張の椅子を除(と)つて了つて一面に畳を敷て、其れから皆様(みなさん)に座つて戴きましたが、扨(さて)斯(こ)うなつて見ますると、声の外(ほか)へ漏れる所もありませんし、椅子の下を声が潜(くゞ)つて板張の上に響くといふ様な事もございませんから、語(かたり)工合も大きに調子が好い様に存じましたが向正面の方へ廻つて聴て居りましたものゝ話に拠りますと、文楽座で聴て居るよりもグツと声の通りが好うて工合が宜いといふ事でございました。斯ういふ次第で音楽(おんらく)とか唱歌とかいふ様な部類に属しまするものは、是非この建築といふ事に注意しませんければなりませんので、劇場の建築法などゝ共に大に研究すべき事であらうと存じま[す]る。

私がこの浄瑠璃を語りましたのは、明治六年から八年、十四年、十八年、二十二年、二十五年、二十八年、三十一年、三十四年といふ工合に九遍語つて居りますが、此他にも尚京都で一遍出して居りますから、マア雑と三四年目宛に勤めてゐる様な振合(ふりあひ)に成て居ります。夫から一日や二日間位宛語りましたのは何回であつたか只今では記臆致して居りませんが、何にしろ非常に通りの好い浄瑠璃でございますから、誰が語つても相応に御喝采を受る事が出来るのでございます。

明治十三四年の頃に神戸の湊川の土手に席がありまして、其所で之を語りましたが、丁度栄御前の引込になつて、サア是から政岡の口説にならうとい途端に、半鐘が響いて火事だ/\といふ意外な騒ぎが起りました。何にしろ火事といふのでざ[ご]ざいますから、一時場内(ばない)は人波を打たぬばかりに雑沓しますし、とても義太夫を語つて居るといふ様な、気楽な場合ではなかつたのでありますが、夫でも中にはチヤンと座つて聴て在(いら)つしやる御方も見えまするので、続けて後(あと)を語らうとしますと、警官がお出になつて暫く中止する様にとの御命令でございましたが能く皆様の御注意になる口説の所でございますから、構はず続げて遣れといふ御注文が八方からでまして、其所で警官と聴衆との間にトンダ争論が始まりましたが、ツマリ皆様(みなさん)の総代といふ人が名乗つて現れまして、喧しく警官と論判をした揚句に再び続けて遣る事になりました。斯(こう)いふ様な調子で義太夫も人気が乗てまゐりますと、語つて居りまする者も洵(まこと)に愉快に感じまするので、それから出物は違つて居りますが、江戸の赤羽に有馬侯の御上屋敷がありまして、其所へ語招きを蒙りました事がございます。此時の語り物は蝶花形で太守は御褥の上にチヤンと座つて聴て在つしやる中に『義者の潔白此上なしと思ひ寄りしも、義理といふ二字が剣となつたるかや』といふ件(くだり)になりますと、太守がポンと膝をお打ちになつて『ウム、有理ぢや』と大声で仰やつたものでございますから、私も喫驚(びつくり)しましたが斯(こう)いふ様な時には、大きに気が引立つて語り好いのでございます。

おしゆん伝兵衛は、豊竹八重太夫といふ人が、新作(かきおろし)の時に語つたのでございますが、何でも大した人気で此一幕が出来てから後(のち)に、全体の浄瑠璃が完成したといふ様な説もある位でございます。この堀川が他の浄瑠璃と著しく違つて居りまする所は奥に猿廻しといふ変つたものが附て居りまするので、尤も御祝儀ものになりますと、靱猿だの何だのといふものが沢山ございますが、是はホンの御祝儀だけの事で浄瑠璃としては、マア余り語りませんのでございますから、夫で此猿廻といふものが大きに目立つて見えるのでございませう。

一体この堀川は極淋しい浄瑠璃でございますが、夫を成丈賑かに為(し)やうといふので、三味線も二挺弾にしたり種々(いろ/\)と細工が為てございますが、それも今のに較べて見ますと、昔の三味線は余程手が鮮(すく)なかつた様に見えまするので、当時は合の手も非常に多く、又手数といふものも大層殖(ふ)ゑて居ります。近い所では私の師匠の春太夫も得意にして語つて居りましたが、何にしろ三味線の合の手や唄が多いのでございますから、世話物の中でも一寸変つたものゝ様に、皆様(みなさま)がお考へになるのであらうと存じます、其所(そこ)で此浄瑠璃に就きまして、日常(ふだん)から何(どう)も不審に存じて居りまするのは、『同じ都も世に作れて、田舎がましの薄煙』、堀川辺に住居して、後家の操もたつ月日』と申しまする、アノ最初の文句でございます、是は誰が語つても『田舎がまざる薄煙』と斯(こ)ういふ風に遣るのでございますが、夫が何(どう)しても私の腑には落ちませんので、何故と申しますと、此浄瑠璃の主になつて居ります与次郎は、堀川辺に住で居りまするので、同じ都に住でゐながらも身の上の変遷に伴れて、田舎にゐるも同様な活計(くらし)であるといふ意味をば、此所に謳つてあるのでございますから、[『]田舎がまさる』では何(どう)も意味を成しません様に考ヘます。此事に就きましては先年も皆様(みなさん)から御注意を受けましたので、夫は文楽で語つた時の事でございますしたが、前のは文句に違ひが有るぞといふ御意見で、有益な芸評を頂戴しましたが、併し是に就きましては、何しても私の考を一掃して了(しま)ふといふ所へはまゐりません。爾(そ)うかと申しまして『田舎がましの』とありますものを、『田舎に増る』と改めるのも何だか余り改竄に過ぎまする様でございますから、其所(そこ)で段々本を調べて見ますると丸本には、『おなじみやこもよにつれて、ゐなかがましのうすけむり、ほり川へんにすまゐして』と為てありますが五行本の方になりますと『田舎に増る[』]としてあるのもございます。

斯ういふ工合で誰が語つても五行本の方に依つて語りまするが、私は何(どう)しても不審に堪ませんから、其所で丸本の方の節を調べて見ますと、是は浄瑠璃の方で『ハルブシ』と申しまして声を高い調子に上げるにも用ゐまするし、又一寸張上げる心持の様な所へも用ゐるのでございますが、其節が『ゐなかがましの』のまの字の所に附けてあります。夫から五行本の方になりますと、『田舎が‐‐のがの字の所に点(う)つてありますので、そこで五行本の通りに語りまする者は誰ても皆田舎が――と切つて―――まさる薄煙と斯様に語りまするが、丸本の方ではゐなかゞま――と引張つて軽く切る様な心持で直ぐ――しの薄煙と続けるのでございます。

兎に角此浄瑠璃の原作者の量見では、多分この『田舎がましの』といふがましの三字は、田舎の様などが田舎らしいとか云ふ様な意味で、極軽(かろ)く書流したかのではあるまいかと存じまする。

其からズツと奥になりますと、お俊の書置の所で、『エヽ気遣な、コレ兄や、娘を内へ早う/\と母が焦れば与次郎も、戸口を開れば足[走]り行く、

妹を無理に四人が、顔見合して溜息の』といふ文句があります。那(あれ)を何(どう)いふ所から錯誤(まちが)へたものか、モウ誰も彼も一般に『戸口を開れば走り寄る』と語つてりまするので、人形の方でも矢張爾(そ)ういふ風に形が附て居りますが、是は能く本を読で見ると直ぐ判ります事で、戸口を開れば走り寄るならば、何も『妹を無理に四人が』といふ筈は無いのでございます。併し私も念の為でございますから、平仮名で書た丸本を調べて見ましたが、流石に此の方は錯誤(あやま)つては居りません慥(たしか)に『とぐちをあくればはしりゆく』と書てありまするので、斯様に語つてこそ始めて妹を無理にといふ本文の意味が響いてまゐるのでございます。

三十四年の五月文楽座で此浄瑠璃を出しましたが、何しても工合が悪いもんでございますから、其所(そこ)で戸口を開けると人形が駈寄つて来るのを断然止める事にしまして、与次郎が戸口を開けると同時にお俊は逃げて行くといふ様な心持で、人形を遣ふ事に改めました、斯(こう)いふ錯誤(あやまり)は随分多い様に見受けまするが之も多分例の丸本から五行本へ移つて行く間の出来事で、銘々の心付きません事が、マダ幾干(いくばく)も有るに違ひなからうと存じます。『女肌には白無垢や、上に紫藤の紋』といふ所は、何(いづ)れも御存じの鳥部山で、此所は二挺で弾くものもあれば又独で二挺の様に賑やかに弾くものもありまする、其からお鶴が帰りまする所で『聞て笑顔の片男波、また明日といふ汐に、お鶴は立て還りける』といふ、一寸した文句がありますが、是は古歌(こが)の『和歌のうら汐満ち来れば片男波、あしべをさして田鶴鳴きわたる』といふのを、巧に応用したものと見えまして、お鶴が立つて行くのに田鶴鳴きわたるといふ文句を利せた所などは、実に感心なもので、故(わざ)と娘の名をお鶴としたのかは存じませんが、中々面白い所がある様に考られます。

其所でこの与次郎でございますが、是(これ)は孝行一遍の臆病者で馬鹿の様でもあり、又道化の様でもあり何とも彼(か)とも素性の解らぬ難物でございますから、誰しも大きに困つて居りまするが此等(こゝら)は語るものが能く其性質を調べて見んと不可(いけ)ませんので、ツマリ歌舞伎の方で大層喧しくなつて来た性格の研究といふ事を人形の方でも矢張充分に研究しなければならぬのでございます、夫(それ)から母親がお俊を呼で余所ながら意見を加へまする所に『天命遁れず御詮議最中、なれども其夜から伝兵衛の行衛も知れず、其相方の女那(ぢよらう)はお俊といふ事は、お上にも能う御存じ』といふ文句がありますが、此(この)お俊といふ所は、辞(ことば)の続きで思はず知らず口を辷(すべ)らしたが、ハツと恩[思]つて辞(ことば)を低声(こゞえ)にするといふのが母の情愛でございますから、此所(こゝ)は其相手の女郎はお俊――と、語勢を強目に一寸断て、其の辞(ことば)の間(あひだ)にも少し驚いたといふ風で四下を見廻し――コレ――お上にも能(よ)う御存じと低声(こごえ)に続けて行ねばなりません。

義太夫は既に申上げました通り、タツタ一言(ごん)の事で非常に活動しまするが、此(こゝ)は我々と義太夫を語りまする若[者](もの)のために、大に研究する事の出来まする夜[様](やう)、古人が余地を存(ぞん)して置れたものと云つても宜らうと考へまする、同じ事ではござりまするが、義太夫を語る時の心得に迄、一ツ二ツを申上げて見ませうならば、先づ与次郎が帰つて来るのを母が迎へまするに、『オヽ兄、戻りやつたか、嘸(さぞ)ひもじかろ、茶も沸てある、膳も其所にして置た、ヲヽ徳よ、今戻つたか』といふ所も其所にして還[置](おい)た、ヲヽ徳よではトント情愛が映りません、併し世には随分爾(そう)いふ様な人も無いとは申されませんので、何うかしますと余程変った頓興な人を見受ける事がありまするが、この与次郎の母抔(など)は爾(そ)いふ様な調子の人ではあるまいと存じます。成べく落着て物を言ふ様に致しませんと、何うも面白うございませんので、其所で私共は『嘸ひもじかろ、茶も沸てある、膳も其所にして置た』と申しまする所を――膳も其所にして置たゾヤ――と二字を附足して、静な調子に之を語るのでございます。

其からお俊の事に就て、与次郎と母とが咄を為(し)まする件(くだり)りも矢張其通りで、『伝兵衛が尋ねてござろとも、お俊が帰つて居る事は、包み隠さねばならぬぞやと呉れ/\も言しやった』と、其儘(まゝ)言(いつ)て了つては面白味がございません。此所も前の通りに『包み隠さねばならぬぞやと――モー――呉れ/\も言しやつた』と、僅か一字のモの字を加へて見ますると、スツカリ其間(あいだ)の気の変りが見えて、大きに辞(ことば)に重味といふものが附きまする。其から又少し先の所に『お俊が心根を思ひ遣り、思はず分らす涙が、ドレマア燈(あかし)を点(とも)て』といふ一句が有りまするが、之も涙がドレマアといふ辞(ことば)はございませんので、那所(あそこ)の所は涙が――で一寸と断(きつ)て、お俊の身の上を案じツイ辞(ことば)が途断れて了つて、其から不斗心付て――ドレマア――と燈火(あかり)を燈(とも)す事にするのが、此浄瑠璃の段取であらうと存じます。

上(うは)ツ方(がた)の御好(おこのみ)といふ事になりますと、何(ど)れも忠臣孝子の事が多いので、殊に忠君愛国といふ事に重(おもき)を置れて居りまするが、三十五年十月三十一日には、京都に御滞在中の小松大宮妃殿下の御附の方から御召がございまして、早速伺って見ますると、――場所は御存じの川田小一郎さんの別荘――でございましたが、今日は一ツ三味線の手の込んだものゝ成るたけ面白いものをといふ、珍らしい御好でございます。其所で私も種々と考ヘましたが、堀川が宜らうといふ仰で、吉弥の三味線で猿廻しをお聞に入れましたが、此時文字太夫は私の前に恋女房の十段目を語りましたので、三味線は私の時と同じ様に吉弥が弾きましたが、下々の人情は斯いふものゝ方が熟く解るといふ、御趣意の様に御附の方より何つたのでございます。そこで、先輩が申し遺した浄瑠璃に就いての心得と申す様な事を、私の記臆に存じた儘以下お談(はなし)することにいたしませう。先づ

昔の稽古は道行より景事(けいごと)、節ごとを篤と熟して段物にかゝります。是は節の名を会得せんがためでございます。今の人はその故を知らず唯気短かく音声が能いやら悪いやら、調子があるやらないやら、論に及ばず始より三段目を稽古します、是等は向ふ見ず猪(いのしゝ)稽古といふものです。唯何となきハルフシ、スエフシを二三十遍も繰返へして、先生を退屈させ其身も精を尽かして何にも覚へず、口直しにはやりうた謳ふてかへる当世は皆こんなものです。先稽古をしやうとならば能き師匠を吟味して声の皮のむけるまでは、軽き端場を習つて縦ひ心に覚へたと思つても、幾度も大声をあげて語つて見て、いかぬ所へは考をつけ節を篤と覚へられたならば、それから程、長短、序破急を尋ね問はれて、篤と熟してその一段を精出して語らなければなりません。覚へたから能いと外の稽古にかゝつてはなりません、百日に百杯の道理で終には人に聞かす様にもなるのでございます。

是も習ひあれも習ひするのは宜しくありません、歴々の太夫にても同じことで、上手の芸に何にても面白いことはありますまいが、得(う)ると得(え)ぬとの相違でございます。譬へて申すと誰れそれが三勝は面白いが、誰それのは面白くないといふのは、同じ文句に同じ節、別に替りのあらうはずはありませんが、そこが稽古の熟せしと熟せぬとの相違でございます、その人々の上手下手心得にもありませうが、多くは稽古の厚薄にあることで、義太夫歌舞伎始まりまして凡三百年にもなりますが真に語る太夫は、当世まで僅に五六人でございませう、恐らく二十年の功を積み四十にして弁へ、五十より六十までを盛りとしますと、下手上手ともに積りし功は心に及ばず、たとへば物に光あると光なきが如しで、よく考へて長く飽きずに稽古をなさるが肝腎でございます。

一声二節と云ふ事は義太夫に移りよく、四音五音一越(ゑつ)平調双調まで兼ね揃ひまして、息き次(つぎ)長く文名(ぶんめい)明らかなるを一声と申します。当世大将声と申して大声(たいせい)を発するのは、最も小音なのよりはよろしいわけですが、[鈴]余り太く大きなる声は小まわりせず振廻しが自由でございません、これ等は下手声と申します。又太きしはがれたるきばり声を黒いと申しますけれどもさにあらずで、上所(じやうひん)にして糸移りよく水嗅からず甘からず苦みありて口さばき能く、自由にとゞくのこそ善いと申すのでございます。又は届かぬ所に面白味がありまして文句の情を語る是もキジはありますが故に能く通じます。声はその人の持前よりほかは別に仕やうもございませんが、悪声小音と申しても日々夜々(よな/\)に語りますれば、小音は大音となり悪声にも味が出て、自然の妙を得るのでございます。故人の上総太夫嘉助綱太夫等は生れ付いての悪声でありましたけれども、熟して後に妙音となりました、一心を以てなす時は出来ない事はありません。何も研究でございます。

けれんけつといふのは、岡又を真似過して出でたる事でございます、又兵衛岡太夫は元(も)と筑前椽の弟子でございましたが、先師故人となりましてから西口政太夫に附て専ら播磨場を語りまして、太政入道兵庫沖[岬]の三段目に大当りをしたのです、又は富士日記三段目等能く語りまして正しき芸でありましたが、三度目繰り返し忠臣蔵をした時九段目を勤めて大当りをして、評判遠近に振ひました、併し次第に晩年になつて一二の音薄くなり。声を釣るに従て無性に末にて繰りあげ繰りおろし語る様になりました、けれども元来正しき芸ですから諸人是に随ひまして此の風儀を習ひました

筑前椽は名人でしたから治りのない事は語りませんのを当時の人は是を知らないで、くり上るのを筑前と心得て地合はのら猫の様な声を出して、スヱフシを見付ると文句の大小も論ぜずスヱテ、差しうつむいてもスヱテどうと伏してもスヱテ暫し詞もクル前後も知らずクル、りうていこがれても声のあなん限りクリ上げて語るので、是(これ)情にはづれて文句の意味わからず、譬へば絹川堤(どて)の浄瑠璃に老のくりことを恩愛のといふ文句大きに繰りあげて、六十余の老人ことに立役でござります。是等は了簡違ひでございませう、けれども岡又は斯う語りましたから弁へなき人は、茲大事とくり上げて語りました[、]まさか筑前はかくの知[如]き不調法はしますまい、現今(いま)の世の浄瑠璃語る人の多くは外連を習ひすぎて、見物に誉させたいといふ心ばかり先に立つて肝腎の根本(もと)を失ひさまでもなき事を仰山に語る様になりました、兎角耳に立て聞飽きが致します故二段とは我慢にも聞かれませんのは慨(なげか)はしい次第でございます。

義太夫節は陽中の陰なもので一段語る中に、見物の誉る所によりまして邪魔になります。座敷浄瑠璃杯[抔]も皿小鉢の鳴音(なりおと)にも場合によりましては妨害となりまして、浄瑠璃の情を失ひ始終のさわりとなるものでございます。当世の人は見物に早く誉させやうと心掛けて、三行り四行り語る内に無理に当節(あてぶし)をこしらへて声をかけさすのです。是れをつかまへると申します。見物の自然とこたへてヨウと誉めるのを中の誉(ほめ)と致します。誠は感心のあまりにアツと腹の内へ感ずるのを上の誉(ほめ)と致しまする。ワア/\とほめるのは下の誉(ほめ)でございます。歌舞伎役者元祖嵐小六は初日に見物の誉る所は抜き、又二日目に誉る所は抜き幕を引て後嗚呼面白かつたと感ずるやうにしたのは、ツマリ見ざめのせぬ工夫苦心の致す所でございます。何芸にしても油濃いく味過ぎたのは長持のせぬ物であります。

有隣(ゆうりん)大和は度々見物の誉める日がありますと、床より下(お)り腹を立てゝ不作法なる見ぶりであると云つたさうです。此心意気は如何にも高い結構な事と思ひます。当世は見物がワイ/\と誉るのを当りと心得て、猶々当節(あてぶし)をおもひ付き、女形(おやま)のせりふはさまでもない文句にもサワリを附るので、姫も傾城も嬶も娘も無差別にけれんをつかひますので、如何にも下品でいやらしくいか程嗜みよき女も無性にきこへたり致します。貴人下賤の分ちは無論の事、芸の善悪は茲にあるのでございますから、うか/\と心なき語り口は百年の稽古をしても其甲斐がありません。近松半二さんがいはれたに見物が新しうなる故芝居も持てたる物といつたのは一見識でございます。当節ばかりに凝らずとも正しき道に心ざさなければなりません。当世は見物も下手浄瑠璃も下手ですから、たま/\能き事を進むる人がありますれば、御説は御尤なれども今はこれが徳用であるなどゝいふて聞入れません。上手になる道を失ふ弊履の如きは言語道断でございます。

浄瑠璃を雑芸とおもはるゝのは元(もと)作者太夫の得失から出たるものでございます。近松さんは元禅僧で悟(さとり)の中(うち)に又悟つて浄瑠璃作者となられたのは、五常の道理を通俗にし悪を除き善を勧むる是(これ)則(すなはち)佛心でございます。和漢の文に達し歌道に委しく誠に空前絶後の文学者と申してよいでせう。総て作は嘘を誠に作るのは申す迄もありませんが、近松さんのは嘘から出た誠の人形の貴賤男女の情愛真実に聞へて見物の心にひし/\と当ります。是人情を能く書き徹底したる文才を発揮したる所以(ゆえん)でございます。国性爺杯[抔]は世上の人も能く知つて居られますが、数ある中(うち)にも河内通百八女郎杯[抔]は古(いにしへ)の源氏伊勢物語にも同じやうで、寿(ねびき)の門松将碁(せうぎ)の段武士町人傾城女房皆それ/\の人情見るが如く実に立派なものです。其時代には名作を上手なる太夫が語つたものですから、浪花の名物となつて劇場(しばゐ)の繁昌も亦全盛なものであつたさうです。近代の浄瑠璃作者は文拙くたまたま故事を引用しても何にある事やら、紛らはしき語があつて一段の中(うち)に世の広狭も論ぜず、頭うちに仰山なるばかりで末に至て仕舞がつかず、時向の伝へ悪しく序に仕込たる解(ほどき)も見へません。道行叙景を書く文才に乏しいものですから多くは喰つて仕舞ひます。

元来浄瑠璃作者は神祇釈教恋無常世界の栄枯人生の苦楽得失時節の次第が、終始文脈の切れないやうにものさなければなりません。例の阿波の鳴戸にしても極めて悪くといふわけではありませんが、其作意は嘘には違ひないとしても、同じウソにも実(み)のあると実(み)の無いのを噛しめていふ譬へでござが[い]ます。此の順礼の娘大胆不敵の者で五十余里を唯だ一人金子(かね)を懐(ふところ)にして、野山にふし辛苦を凌ぎ来るませた者ですから、ちよと口を押へられ死にます。十郎兵衛は盗賊の頭もする者が、懐の金の多少見分のつかないのはキツイ下手な盗賊です。金も少なし殺生も悪し切殺すかしめころせば梅の由兵衛に類似(によ)りて趣向が古いと思ひ、又は愁をクドく書きたいばかり娘の殺しやうに不自然な事になつたのであります。愁の大きさと娘の死にやうが不都合にて誠に不調和です、十郎兵衛は疎忽者女房は周章者(あわてもの)、只趣向の新しきをと却て思案に能(あた)はぬ駄作となつたのでありませう。

花襷と云ふ浄瑠璃に三途の川の川端で待つて居て下さんせといふ文句があります、此の娘は跡先きの見へぬむごひ心です、五年十年暑寒風雨を凌ぎ川ばたに待て居らるゝ物か居られぬものが[か]大体知れた事でございます。未来は一ツ蓮(はす)などいふ文句も古いといふので、寧(いつ)そ新しい考へで書いた心持ではありませうが、却て新しきに屈して女の情を取り損じたものであります。斯ういふ例は際限もありませんが盲目(めくら)千人盲明(めあき)千人の世の中でも相応に文才のある人に聞かれたら恥しい事でございます。五段の浄瑠璃大序は口伝五段目は明語(めいご)といつて一日世界の解(と)き治(をさま)りですから大切のものであります。浄瑠璃の趣向は世界の大小に従つて古(ふるき)を新しく用ひ、直(ちよく)なるを逆(ぎやく)に用ひて趣向は大躰に立てらるゝものですけれども、文章は法のある者ですから六ケ敷のでございますから、相当に推敲(ほね)を折らねばなりません。太夫とても是に同じく作者を迫めるばかりでなく少しは字も読み仮名づかひも習ふべきであります。文章の善悪で損徳のある事自然と情の厚薄聴聞[聞-]衆人の心に通じて太夫の不調法となり笑るゝ事であります。

アノ吉田屋(夕霧伊左衛門)は近松さんの作で、夕霧といふ傾城の名を題して、春花秋花の古歌を引いて月雪鳥(つきゆきとり)の附合恋慕忍びの古事を一段に書き綴つてある事は、皆様御承知の事でございますが、嘉助綱太夫が拵(こしら)へて語りましたが、是とても時代違ひですから昔は分りませんが義太夫の本体を崩さず義理に通じて面白いのであります。何しろ当世は昔の節(ふし)ばかりでは見物の気に合ますまいけれども、すべてサワリといふ名目がありますから一中節などを用ゆる事も出来ませうが、サワリも大体限りのあるもので一中節を義太夫の中へ突交(つきまじ)るのは、寧(いつ)そ不仕付なものでございませう、とかく太夫が行儀作法を崩すものですから、一般の人も是をよしと心得て自然と邪道に入るのは口惜しい事であります、義太夫の意も傑作の本意も失ふのは情ない次第でございます。近松半二さんのお説に、切角心を込めた作でも語り殺されるのが一番悲しいと云はれたのは、実に道理(もつとも)の愚痴でございます。

太夫にならうと思ふ者は、昔は薩摩稲荷おはつ天神社内に稽古場がありまして、其稽古場へ出て修行をします[。]評判の能い者は、竹本乃至豊竹の本家より呼出し、又一座の太夫の内から推挙します。其一座の太夫人形つかひまで打寄て先づ目見へをきゝまして、能ければ抱へ悪ければ抱へません、抱へるにしては鼻紙代として金子(かね)十両を出すのです、役も序中(じよちう)極つたもので其頃は卒爾(そつじ)に出る事は難かしかつたものですが、今は楽なものになりました。稽古屋の月会(つきくわい)におだてらるゝ程の浄瑠璃でも、太夫名を付けて芝居へ出るには初日幟(のぼり)表方への祝儀上下(うへした)への振舞等芝居の景気賑(にぎ)やかしとなつたものです、先づ見ならひと名附て勿論無給金で出勤する太夫の事ですから、むさき服装(みなり)も出来ず弁当取りに六七百文の賃を出し座蒲団に張込み、古幟(ふるのぼり)のたんぜん長髷(ながまげ)の辻法印見た様に人形つかひには尿(くそ)の如くあしらはれ、傍(そば)で見る目も気の毒なものです、こんな太夫は沢山あつたもので、然し長くも捨て置かれませんから相応に役場をあてがつて語らせるのです。処が見物も利巧で同じ銭を出すなら少しでも能い太夫を聞きたいが人情で、時分を考へて遅く行きますので自然と始りが遅く、午後から見物が来るので夜になれば油蝋燭の費用芝居には入費がかゝりますし、沢山太夫が有つてもさて役に立つ太夫は給金が高いので芝居師も引合ませんから長くは続きません。太夫も亦同じ心で自分の芸の未熱なのも弁きまへず、早く金が欲しさに身の程も顧みないで、少しの縁を求めて古き名人の名を附て評判を取らうとして、何太夫が二人あるの何太夫が三人あるのと名でおどかしても、世間の人が承知しません是等は所謂世にいふ蟇(がま)の行列といふもので、先祖家元の名を穢すといふものでございます、芸さへ熟して上達すれば自ら人も用ひ称するは論に及ばぬ事でございます、是ぞ時を得たるものでありまして其機会(なり)こそ故人先輩名誉の名を附けてももの笑ひとはなりません、此(この)弊(へい)は独り浄瑠璃道のみならず芝居道にも流行して徒(いたづら)に名題適任証などを乱発するのは嘆はしい事であります。

よしや薯頭(やまのいも)が鰻になると云つても地気天水の順ずる時が来なければ、不可能(いけ)ません、壇(せ)いては事を仕損ずる道理(どうり)で、おびやかしても揺つても其手は喰ぬ耳の穴……擽(くすぐ)つたい事どもでございます。

義太夫の三味線は音色が厚く好当(こうたう)なのを古風といたします、当時は重き駒を掛けて音色を細くし障(さはり)は蝉の鳴音(なくね)にひとしい様な派手なのを専一としますが、尤も風儀によると申しますけれども、時代物の難(かた)き場杯[抔]は乗移りが悪いので、さながら浅ましく聞へて自然と浄瑠璃の実意を妨げて情を失ひます、掛声にも程といふものがありまして太夫よりも大きな声を出して喚(おめ)き叫びましたり、手の廻る様に引倒し掛撥すくい撥のちやらくらにて紛かし、引にくひ事は引能い様に拵(こしら)へ直して端手を専らとするのは、素人だましと申すもので音も能く手も能く廻るのは沢山ありますけれども、義太夫節を能(よく)弾く人は少いのでございます、時代の中(うち)に世話があり世話の中(うち)に時代があつて、一行一句の間に気持虚実の心得が有つて、十分を八分に用ゆる事が助役(すけやく)としての法でございいます、都て濱[演]芸者は人の能(よき)事も知つて居れば悪い事も知つて居るもので、自身の芸の未熟から負おしみが出て横道(よこみち)へ行のと、氣性の上下は智者と愚者の分れる処であります、いくら末世とは申せ端手をきらつて正道(せいどう)なる芸を好みもし聞分る人もあるのでございますから、人及ばざれば情(なさけ)を以て恕(じよ)すべしと云ふ芸道に真実がなくては、恐らく饅頭の皮ばかり喰べるのと同じでございます。

御案内の通りおどけた浄瑠璃をちやり場と申します、和田合戦西ノ口河内太夫の場で、鶴ケ岡別当阿舎利が手負の真似をして、追手を欺く其文(ぶん)節配(ふしくばり)がおかしく大当りをしたものですから阿舎利場/\と申しました、其後阿の字をとつて舎利場々々々とおかしき浄瑠璃は何でも名目(めいもく)舎利場になりました、用明天皇三段目飯焚の場に、『此摺子木のふときはふとふてもざまばつかりと』いふ文句に、見物が近松はおどけたことを書いたものだと笑つたさうです、今のちやりは取つて付けたような趣向で兎角下がかりへ落して下品となりました、是れは趣向の道理が分らず薄情なものですからおかしみが更になく、下がかりをいつて笑はせやうと巧んだものでございます、おかしき声を出して下がかりをいふのは尾籠至極であります、こぢ附けて笑はせやうとしても万事情を外れてはおかしみがありません、工夫ものでございます。

さて音(ね)に四音三重に七ケの品(しな)送りに七ケ伝のある事は深き古法でございますが、是等は以心伝心自然と悟入(ごにう)するもので、義太夫節は本(もと)二十四節ですが障(さはり)で四十八節となります、其他表具文弥半太夫節杯[抔]と沢山ありますけれども、是亦助(たす)けの障といたしてあります、義太夫節は余り法外の節を用ゆるものではありません、只新しき節を附けやうと六ケしきユリ又は声おかしき吟に振廻しつかひましても、節に名がなくては義太夫節になりません、節の重なるのを嫌ひますけれども、それも文句の治定(ぢぜう)によつて赧(ゆる)されるので、時代世話の節(ふし)行躰(ぎようたい)分明(ぶんめい)であつて文は世界で詞(ことば)は水でございます、節は風雨の如きもので、天気次第が能ければ豊(ゆたか)になり次第が悪(あく)なれば凶となります、蓋し五段の世界一段の景色人形の実虚序発急(じよはつきう)が第一でございます、引く節は極く引き引かぬ節は極めて引かず、節のぶらつくのを禁(いま)しめて治定するのが善いとしてあります。

すべて濱[演]芸会の様な大寄(おゝよせ)に出席するには、稽古練習を積んで得と熟してから、自分の持前より軽い物を手短かに語つて恥をすくなくかくのを中の当(あて)といたします、先づ大体熟するまでは出ない方がよいので、相応に語る人でも前後の出し物を考ヘて似寄つたものは語らない方が得策です、かづら物の跡は時代を語り愁(うれい)の跡は修羅にちやりを語る様にすれば、是れぞ即ち前後を助けで自分も亦当(あた)る道理でございます。

それからお座敷で語る時には、第一行儀正しく夫々へ丁寧に挨拶をして、さて語る浄瑠璃にして女中の多き一座では指合になる事を語らず、祝儀事でありますれば大きなる愁を語らない様に斟酌いたします、娘多き座には不義や不縁の事を成るべく語らない様に是れは、第一の心得でございます、それに浄瑠璃が終て後(のち)にも大酒をしてはならず、食事も下品ならぬやうに品位を保つて芸道を卑しめ侮辱せぬ様に心懸なければなりません。

よく見苦しく顔をしはめ首を振廻したり、鼻を五十度かんだの白湯(さゆ)を百度呑だのと、何太夫が顔はおかしい顔をするから浄瑠璃よりは首を振るのが面白い杯[抔]と評判をされます、三段目杯「抔」長き大場(おほば)を語るには顔もしかめ身もだへをしなければ何となく力がなく水くさい故尤もであります、それ故古人は短きげいを語つたのは是見物へ礼をなすに行儀正しくする為めであります。跡さき見ずに長く語るものではないので、好こそ物の上手なりと昔は云ひましたが当世(たうせい)は好こそ物の下手と云ふ方が当つて居るかも知れません、風呂でも長入りする者は嫌れますのと同じて、過たるは及ばざるもので好い加減程を知らなければなりません、よしや上手にしても八分にひかへめに短かく語るが身上であります。

浄瑠璃を語る声をかたるといふ事があります、声を語るといふのは上るも下るも品(しな)を付て、ゆらでもよい所をゆりなどしては文句の訳が分りませんから悪い癖です、浄瑠璃はのみこみの悪い人に物語りをする心持が肝腎でございます。

間拍子といふ間は人の歩行の如きもので、右の足一尺運ベば左の足一尺と云ふ順序に少しも長短がありません、蓋し定つた陰陽の道理で本間をすばやく歩行する時は早き間緩き時はゆるき間、何れも其程に相違ないのです、拍子は足につれて手を振る様なもので、右の足の進む時は左の手が進み、左の足が進む時右の手が進みます、自然陰陽の約束であります、三味線の間は手を振る間で右の足を踏み出す時同じく右の手を振出すのは、間拍子がひとつにもつれ合ふのですから間拍子ではありません、扇拍子第一のものですから能く工夫するが肝要です、本間にはづれては音曲ではありません、総て口と心と相違すると間の悪い結果になります、又生れつき間の悪いのもありますが、是れとても稽古さへ能く怠りなく積めば自然拍子よくなるものです、程といふ事は間拍子の中に含んだ音楽的要素でございます。

修羅は心を鎮めて間拍子油断なく口はやく語るので、心がせくと間拍子も崩れて文句も分りません、只心静に口拍子で語るのです、間拍子が合併(いつしよ)になれば崩れます、文句しづかな時は心持早く語るが得策でございます。景事(かげごと)道行などは心をいさましく静に語るのがよいので心の句切を第一に心懸けなければなりません、心の句切のないのは文句がナマつて或は分らず早き拍子事は尚以てゞでございます。

総て音曲は身がまへが第一でございます、先づわり膝にして腰をすへ頭をひくにもちて心をちりげに置くのです、身がまヘ悪いと声の出所もおかしくなります、これは諸芸に通じて申すので単に浄瑠璃ばかりではございません。又詞(ことば)に品位に気を附けて愁の内に修羅あり修羅の内に愁ある事を忘れてはならず、何れも文句に応じないでは音曲になりません。浄瑠璃は心(こころ)三味線人形は手足でございます、手足の動(うごき)は心から起るのですから三味線も人形も語人(かたりて)の心に応じて、愁はうれひ修羅は修羅よく/\心を付けなければなりません、詰合もかたりも同じ格ではいけず士農工商其差別を語分けるのでございます。

第一、声を似せるをきらふ信仰なれば心を似すべし、総じて似せるに能き事は似ぬものなり。

第二、仰山にやかましきをきらふ、只やすらかにして上品に語るべし。

第三、味(うま)ひ事をいはんと声をすかし、べた正根(せうね)をきらふ、さら/\語るべし。

第四、長くしてぶらつき、地合ならぶを嫌ふ、長短大事にすべし。

第五、調子持前より低う楽せんとするをきらふ。

第六[、]こゑをつくり嫌味ありて下品なるをきらふ。

第七、浄瑠璃を好(すい)て稽古をきらふをいましむる。

これは先輩が言ひ遺した吉[去]嫌(さりぎらひ)七箇(か)条でございますが、とかく文章作意を研究してよく/\工夫稽古が肝腎でございます。

(為蝶編)

浪華の偉人、否、日本の名人として浄瑠璃界の明星たる竹本摂津大椽は、天保七年(申)三月の生れで、今年は丁度七十六歳になるのである。父は大阪順慶町三丁目の塗物問屋で、伊勢屋七三郎といふ商人であつた。大椽は幼名吉太郎と呼れた五歳の時に、釣鐘町上の町の大工の棟梁で大和屋伊八に望まれて養子になつた、其後通名を亀次郎と改めて、後にまた金助と改めた。処が養父の吉太郎は非常の義太夫好きで素人義太夫の仲間では、随分評判の良い方であつたから、平素自家で義太夫を語るのでこれを聞覚えて、亀次郎は養父に就いて義太夫を習つたのが初めで、十一歳の時初めて竹沢龍之助といふ三味線弾の弟子に成つて稽古を励んだのである。それから三代目鶴沢清七の門にも入り又三代目野沢吉兵衛の門にも入つて三味線の稽古をしたのである。

何しろ将来斯界に大名を成す程の人格だから、浄瑠璃といひ三味線といひ、所謂一を聞いて十を知るの才に富んで居つたので、中々凡人の及ばぬ腕前が見えるものだから、そこで師匠も奨め同人もその気に成て、いよ/\義太夫を以て生涯を送らうと決心したのである。最初は養父を初め親戚の甲乙(たれかれ)も異議を唱へて見たが、元来(もとより)養父からして好な道であつたから、遂にマアやツて見るがいひ位で、本人の希望に任したのである。

それから安政の五年、亀次郎廿三の春初代の起[越]路(こしぢ)太夫の倅にあたる野沢吉兵衛の世話を以て、表向き五代目春太夫の弟子となり、初めて竹本南部太夫といふ芸名を貰つて、いよ/\専間[門]の芸人と成たのである、そこで吉兵衛と共に四国九州と旅稼ぎに出掛けて、其間に孜々と勉強を積んだのである。それから三年の後たしか万延元年かと思ふ南部太夫等は、吉兵衛と共に遙に江戸へ下つたのだが、曽て初代の越路太夫は江戸に於て歿去(なくな)つたので、江戸の贔負(ひいき)の勧めと師の吉兵衛の勧めとに依て、この時二代目の越路太夫となつたのである。

やがて越路太夫、吉兵衛の看牌(かんばん)を揚げて市中の席へ出て居た処が、こゝに大厄難がかゝつて来たが、それは何であるかといふと、是まで数年の間子供の様に、手を取て教へて貰つた師匠の吉兵衛が、文久二年の七月に病死して了つた事である。暫くは愁傷と落胆で席へも出ずに居たのであるが、何時まで爾(そう)しても居られぬので、一座の中の野沢勝鳳の絃で相変らず市中の席を勤めて居たのである。

その頃或る贔負の勤めによつて、住太夫と改名をした。尤もこれは吉兵衛存生中に其の披露をすまして、爾来(そのゝち)住太夫、勝鳳の看牌で打つて居たのであつた。けれども同人は尚一層も二層も斯業の研鑽を遂んとの目的を棄ないで、翌文久三年の六月久しぶりに故郷の夫[大]阪へ帰つたのだが。さて久しぶりに帰阪して見ると、斯界は専ら春太夫全盛の時代であつたから、太夫に就いて一心に修業を積んだのである。借[但]し其当時春太夫門下には住太夫といふ同名があつたので、同人は元の越路と改めたのである。

これが動機となつて同人の芸術は益々発展して遂に年と共に其の奥妙を極むるに至つた。こゝに於て去る三十五年の九月、畏くも故小松宮殿下より、摂津大椽を受領したのである。

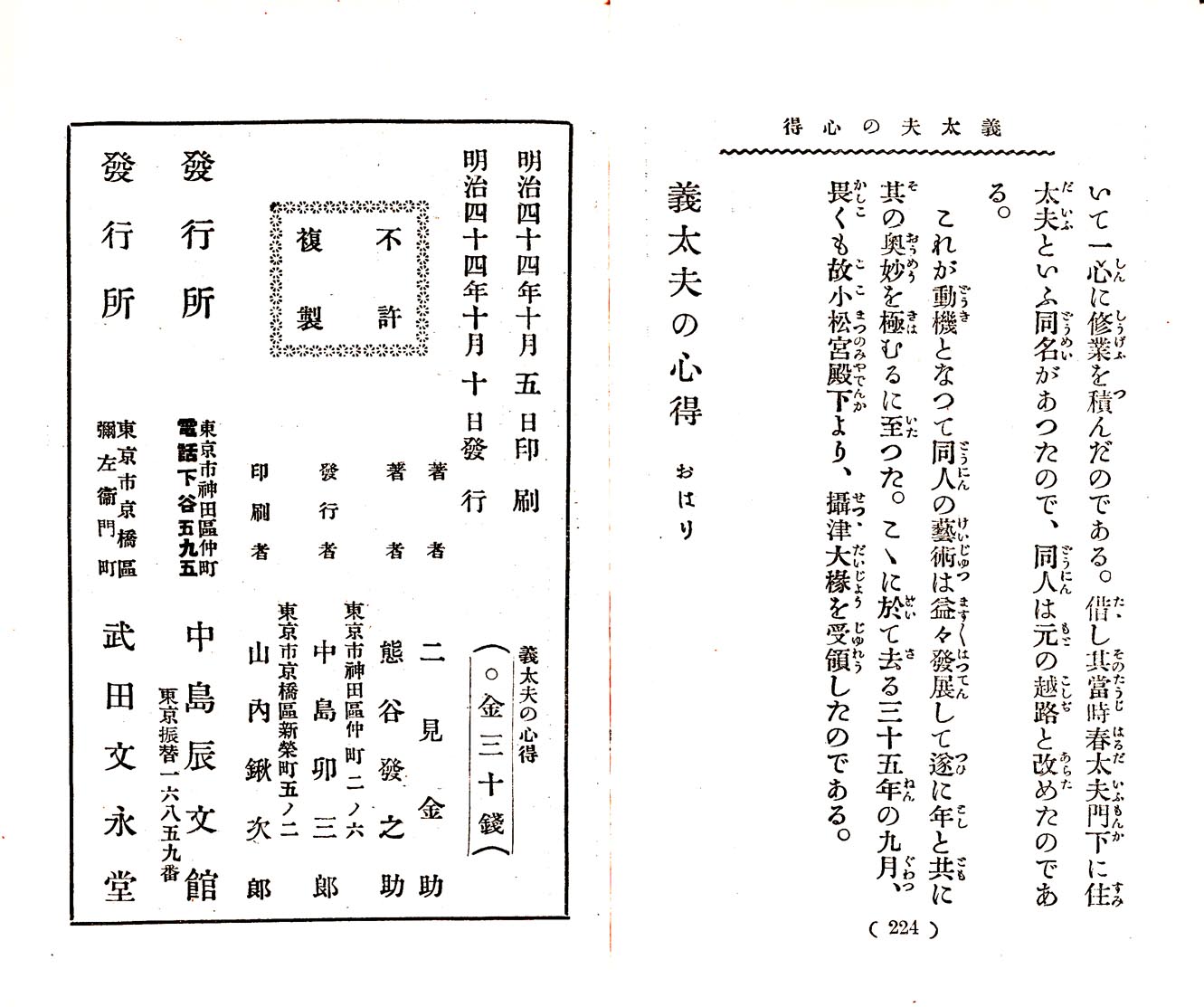

義太夫の心得 おはり

明治四十四年十月五日印刷

明治四十四年十月十日発行

義太夫の心得 金三十銭

著者 二見金助

著者 熊谷発之助

発行者 東京市神田区仲町二ノ六 中島卯三郎

印刷者 東京市京橋区新栄町五ノ二 山内鍬次郎

発行所 東京市神田区仲町 中島辰文館

電話下谷五九五 東京振替一六八五九番

発行所 東京市京橋区

弥左衛門町 武田文永堂